Всероссийский конкурс исследовательских работ

«Юность. Наука. Культура».

МОУ «Казанцевская средняя общеобразовательная школа»

Автор: Лапов Артем Владимирович, 11 класс.

Алтайский край, Курьинский район Ручьево.

658331, тел. 8-909-500-89-12

Научный руководитель: Егиоя Сергей

Николаевич, учитель истории,

Алтайский край, Курьинский район, Казанцево.

658331. ул. Молодежная 4/а,

тел. 8-962-795-89-21

Алтайский край, Курьинский район, Казанцево.

Казанцевская школа, 658331.

ул. Школьная – 13, тел. 26-3-16

E-mail: EGIOYA2008 @yandex.ru

Казанцево

2010

Оглавление

Введение……………………………………………………………………………………….3.

1. Методика исследования…………………………………………………………………….5.

2. Познавательный историко-экологический маршрут по Локтевскому карстовому

участку………………………………………………………………...……………………..6.

2.1. План маршрута по объектам Локтевского карстового участка…………………….......6.

2.2. Познавательно-рекреационная привлекательность природных и спелестологических

объектов Локтевского карстового участка……………………………………………. …7.

2.3. Начало информативной популяризации объектов познавательно-рекреационного

маршрута (Локтевский карстовый участок)……………………………………………..13.

3. Заключение…………………………………………………………………………………..15.

4. Литература…………………………………………………………………………………...16.

Приложения…………………………………………………………………………………….17.

Введение

Актуальность темы.

Алтайский край является одним из ведущих регионов Сибири по развитию туризма. Это и понятно почему. Природа не поскупилась и оказалась на редкость щедрой к этому уголку Сибири.

На юге Алтайского края узкой полосой тянется Курьинский район. Локтёвский карстовый участок расположен на юго-западе данного района. Особенность Локтевского спелеологического участка Горной Колывани заключается в том, что кроме интереснейшего наследия горнорудного дела здесь очень привлекательна и разнообразна природа – таежные просторы, древние скалы, красивые реки. Разнообразный рельеф, густая речная сеть, относительно мягкий климат превращают данный уголок в очень перспективную туристическую зону. Особо нужно отметить формы рельефа, образованные в результате деятельности человека. Добыча полиметаллических руд в годы освоения территории Горной Колывани изменила внешний облик поверхности. В ряде мест это безобидные отвалы пустой породы на склонах и дне долин [1].

Локтевский спелеологический участок по потенциалу своих климатических ресурсов можно приравнять к более развитым туристическим центрам. Сезон можно открывать в начале мая и продолжать до начала октября.

При соответствующем развитии туристско-рекреационной инфраструктуры участок может привлечь людей, ориентированных на историко-культурный и спортивно-экологический туризм.

В этой связи в настоящее время большое внимание уделяется привлечению туристических потоков в Курьинский район со стороны местной власти, а также профессионалов и энтузиастов, представляющих институты культуры и образования района. В частности краеведческое объединение «Юные искатели», организованное на площадке средней школы с. Казанцево на протяжении нескольких лет занимается обследованием Локтевского карстового участка Горной Колывани в целях выявления наиболее привлекательных для экскурсионно-познавательной и спортивно-оздоровительной рекреации уголков.

Члены краеведческого объединения «Юные искатели» (Лапов Артем, Синчукова Валерия) разработали разные варианты познавательно-экскурсионных маршрутов по объектам Локтевского карстового участка. В данной работе представлен лучший вариант некатегорийного, познавательно-экскурсионного маршрута (автор Лапов А.).

Новизна темы. Впервые проводится работа, по созданию туристического познавательно-рекреационного маршрута, по спелестологическим и природным памятникам Локтёвского карстового участка.

Цель работы: разработать туристско-познавательно-рекреационный маршрут по исследованным краеведческим объединением «Юнис» в 2007 – 2009 гг. природным и спелестологическим объектам Локтевского карстового участка.

Задачи:

1. Составить подробный план маршрута по объектам Локтевского карстового участка.

2. Пройти по маршруту - доказать рекреационно-познавательную привлекательность природных и спелестологических объектов Локтевского карстового участка.

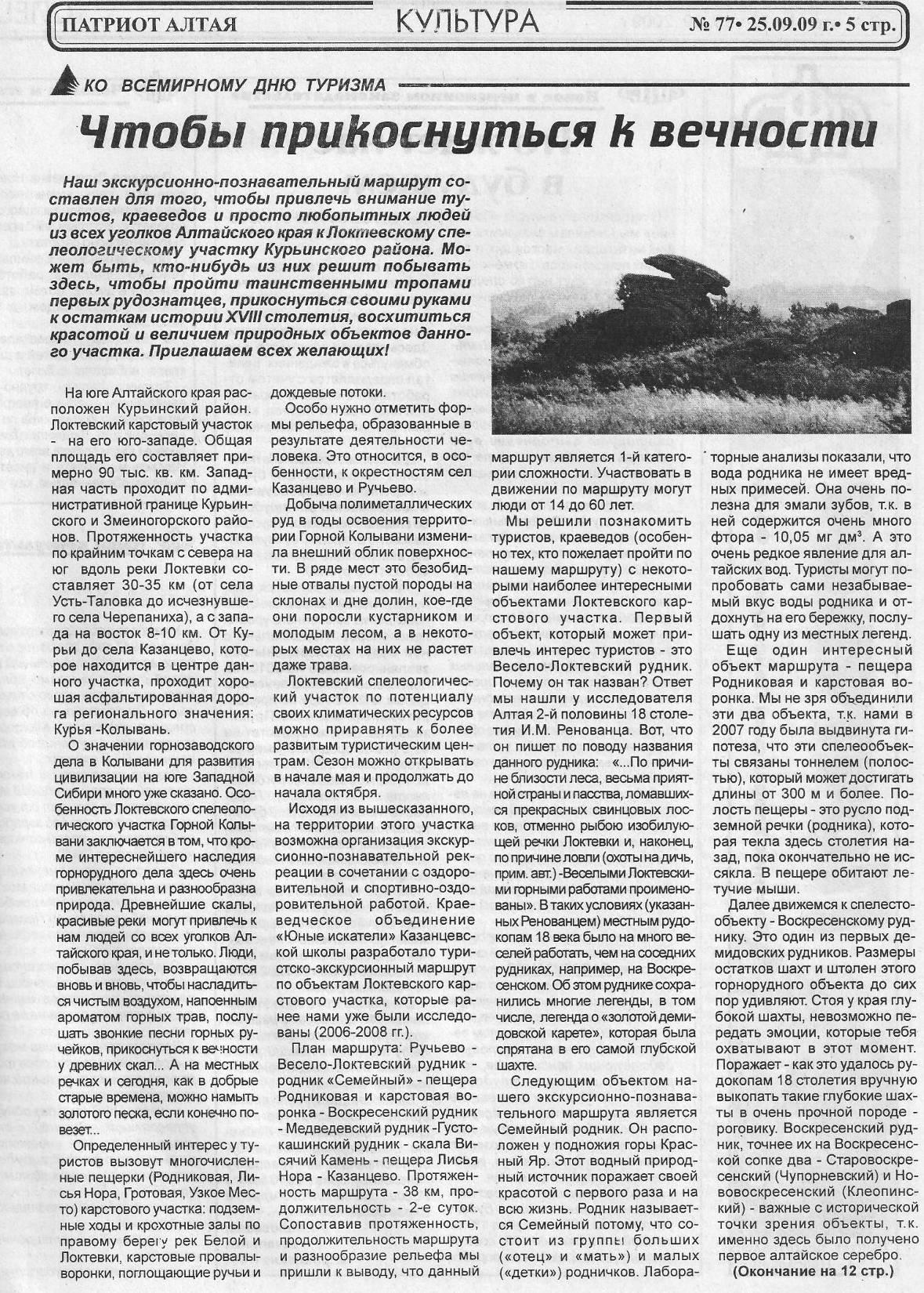

3. Приступить к популяризации объектов познавательно-экскурсионного маршрута (Локтевский карстовый участок) через средства массовой информации.

Объект исследования: природные и спелестологические памятники познавательно-рекреационного маршрута, как туристско-экскурсионные объекты Локтевского карстового участка.

Практическая значимость работы определяется возможностью использования полученных результатов исследования природных и спелеологических памятников Локтевского карстового участка в качестве экскурсионно-познавательных объектов, что в целом будет способствовать развитию историко-культурного и спортивно-экологического туризма в Курьинском районе.

Важную роль в нашей работе сыграла книга «Алтай в трудах ученых и путешественников XVIII – начала XX веков». Данное издание содержит труды известных российских и зарубежных ученых 18 – нач. 20 в., которые посетили Алтай и исследовали его географию, геологию, хозяйственную жизнь и другое. Особенно важными для нас оказались научные труды И.М. Ренованца, И.П. Фалька и А.И. Кулибина, описывающие спелеологические, а также рудные объекты 18 столетия. Однако наше исследование было бы не полным без опоры на работу В.Б. Бородаева «Воскресенский Чупоршневский рудник – один из первых источников алтайского серебра».

Методика исследования

Методы исследования:

1.1. С 2007 года краеведческое объединение «Юные искатели» Казанцевской школы проводит ежегодные разведочные экспедиции юных краеведов, направленные на поиск спелеологических и горнорудных объектов. Перед тем, как приступить к поиску спелеологических и спелестологических объектов, проводим предварительный опрос местных жителей, в первую очередь старожилов, а также пастухов и охотников. Данные информанты указали нам, на то, что недалеко от сел Ручьево, Казанцево и Каменки (Курьинский район, Алтайский край) есть «глубокие ямы и пещеры».

1.2. Мы проверили эту информацию. За период с 2007 по 2009 год краеведческим объединением «Юные искатели» были проведены 10 поисково-исследовательских экспедиций. В результате этих экспедиций, проведенных на территории Локтёвского карстового участка (южная часть Курьинского района Алтайского края), нам удалось обнаружить и обследовать спелестологические и природные памятники, представляющие историко-культурную и экологическую значимость (ценность). Эти объекты включены в разработанный нами познавательно-рекреационный туристический маршрут.

1.3. Все объекты экскурсионно-познавательного маршрута были сфотографированы, также велась и видеосъемка данных объектов.

1.4. В ходе проведенных экспедиций, наблюдаемые объекты изучения (пещеры, штольни, родники, скалы и др.) были описаны нами, составлены отчеты, которые были опубликованы в районных газетах «Патриот Алтая», «Змеиногорский вестник» и краевой экологической газете «Природа Алтая».

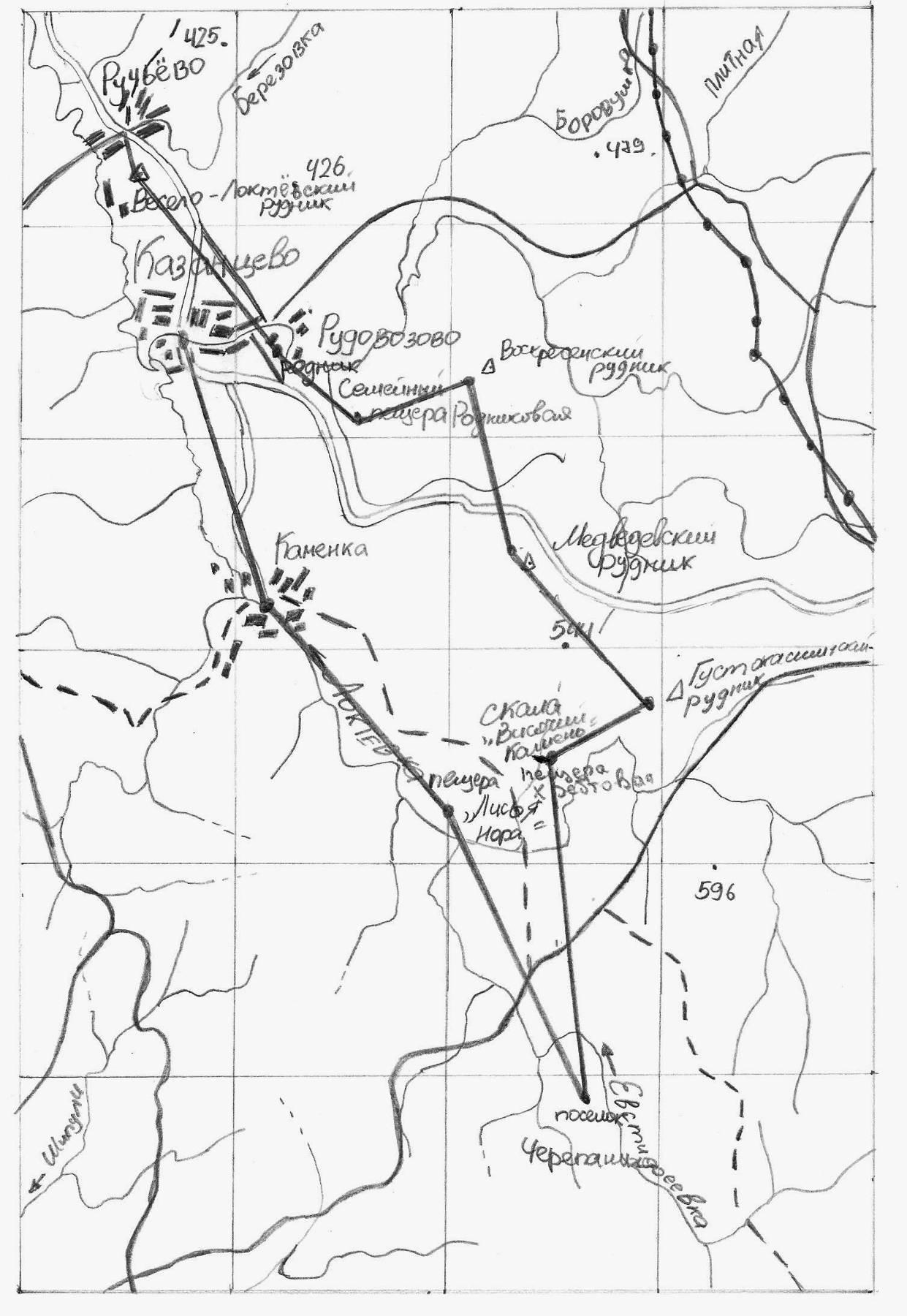

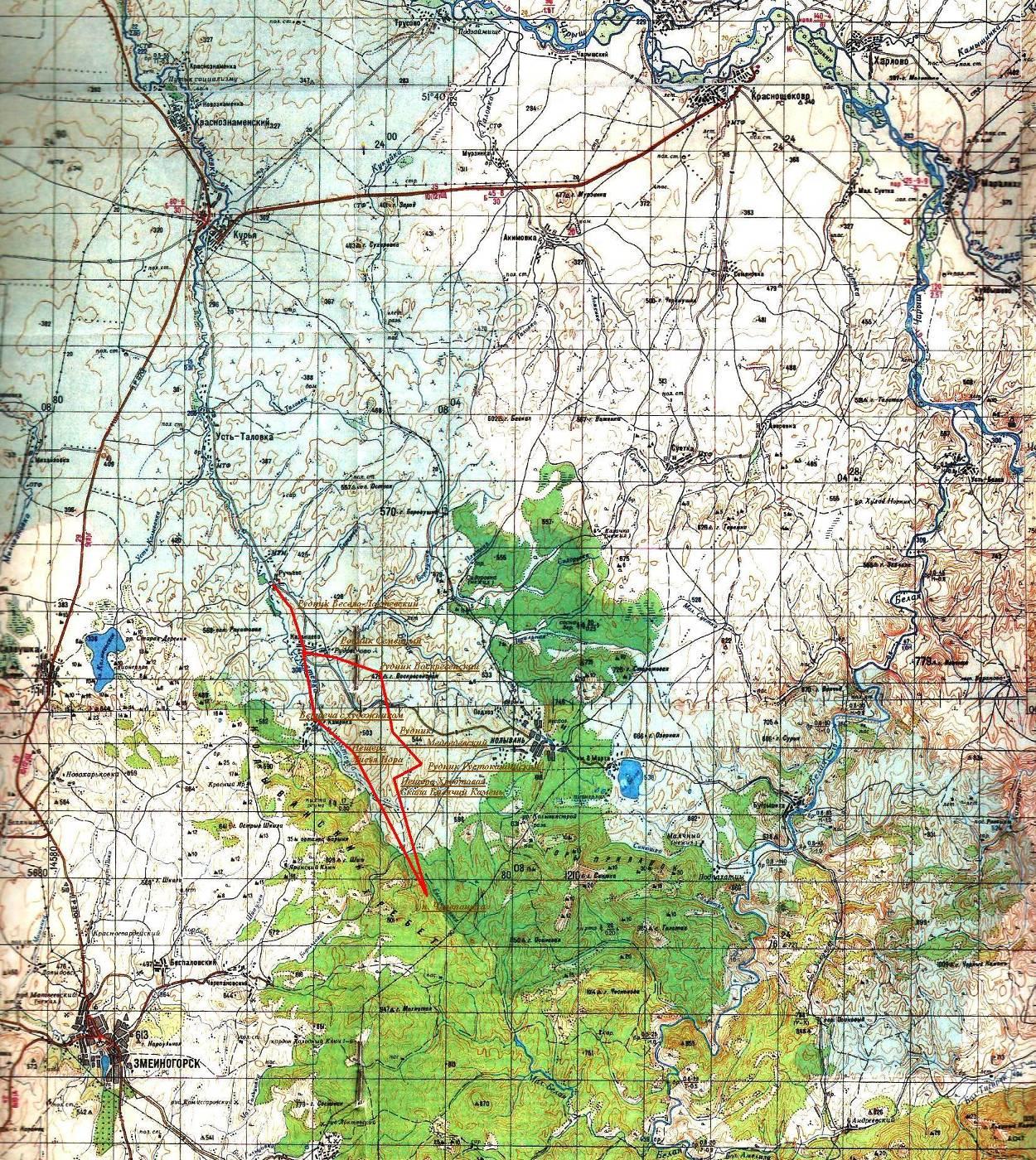

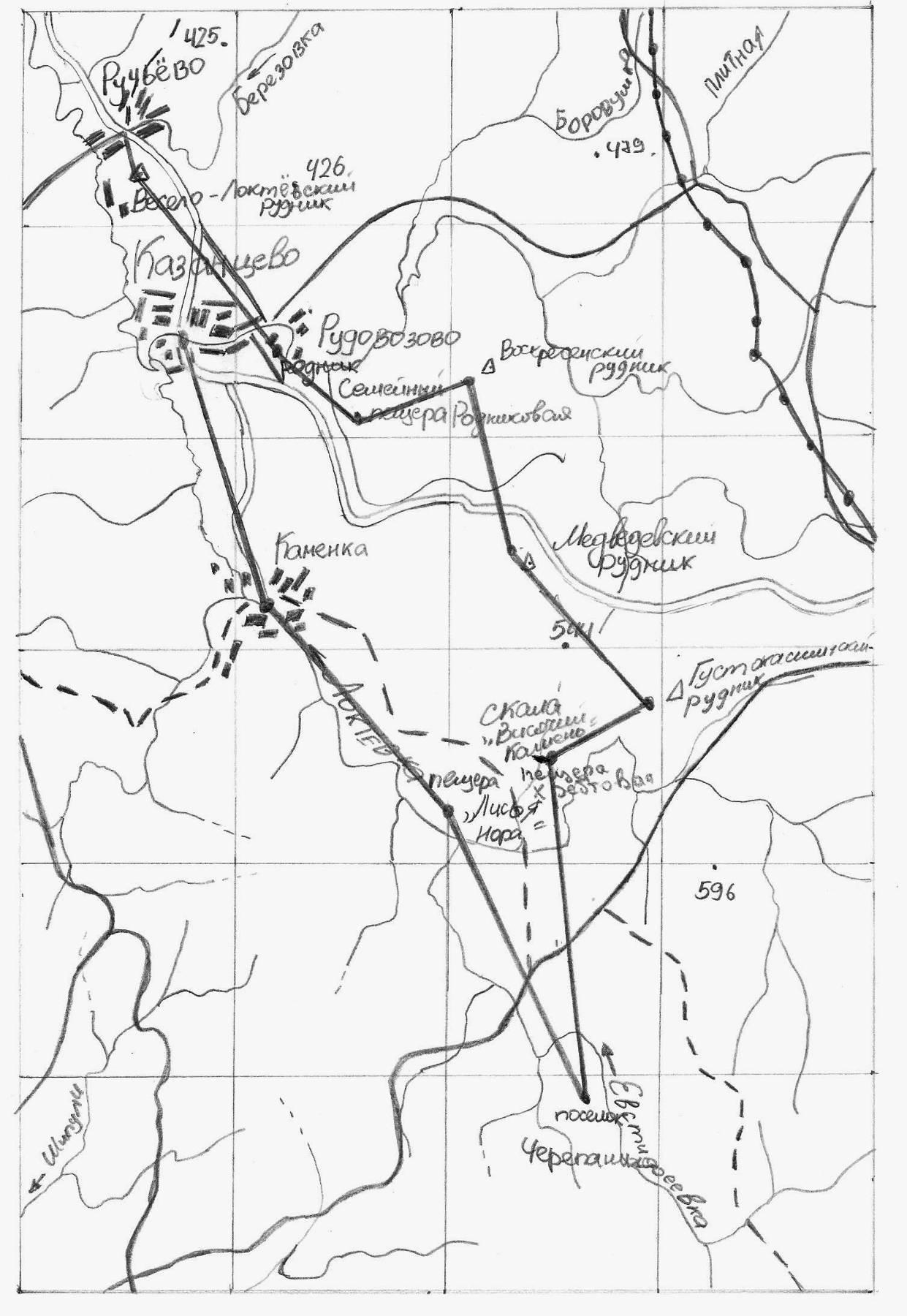

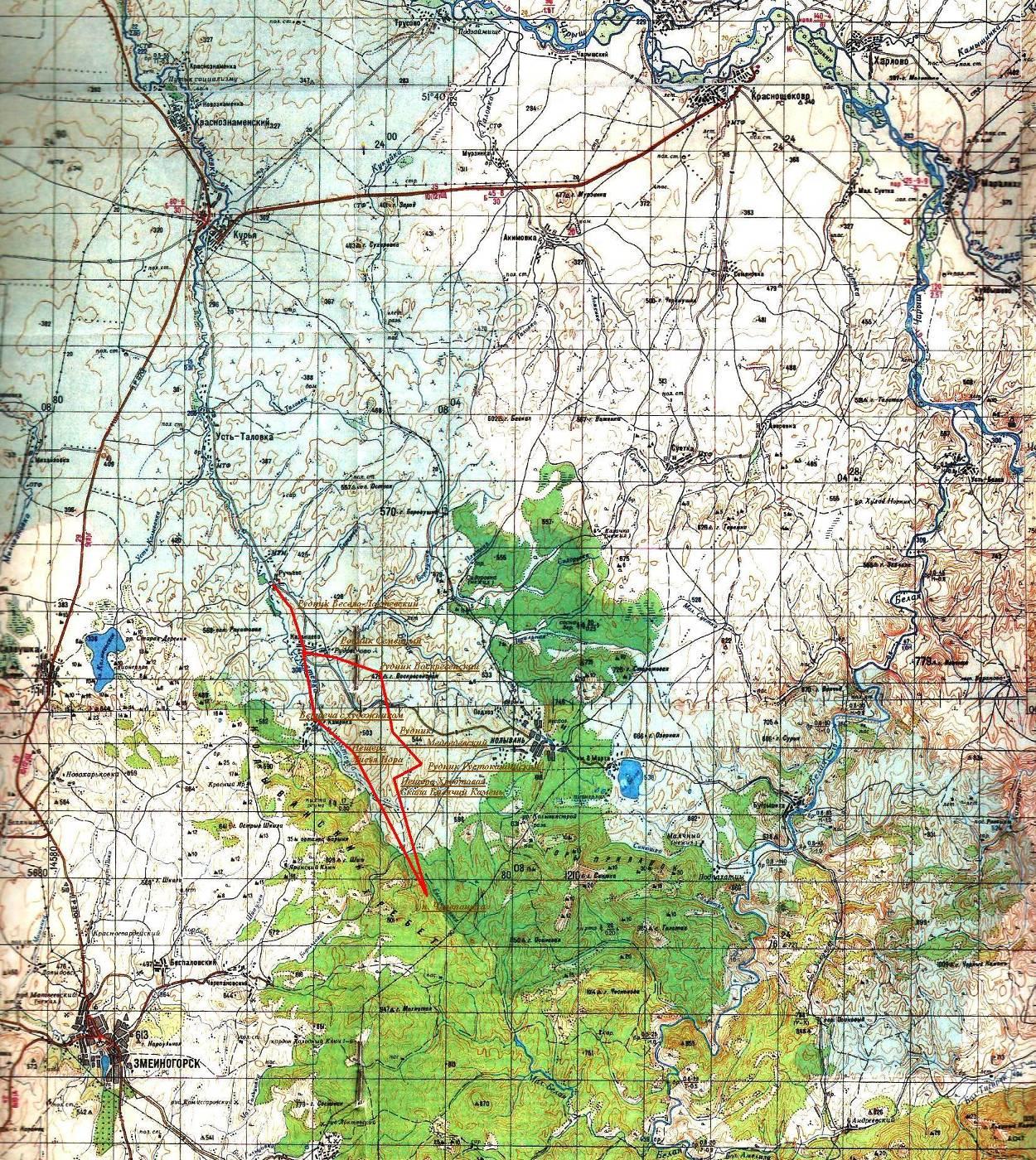

1.5. Мы составили карту маршрута по обнаруженным пещерам, родникам и горнорудным объектам. Нам удалось установить точное местонахождение одних из первых демидовских рудников (за исключением Колыванского, т.к. его остатки были уничтожены еще в середине XX века) – Воскресенского, Локтевского, Густокашинского, Медведевского и Богоявленского.

При определении категории маршрута за основу берутся три показателя – сложность, продолжительность и протяженность[5]. Сопоставив протяжённость, продолжительность и сложность пути мы пришли к выводу, что данный маршрут (пешеходный) не категорийный, а экскурсионно-познавательный. Участвовать в движении по маршруту могут люди от 15 до 55 лет.

2. Результаты работы. Познавательный историко-экологический маршрут по Локтевскому карстовому участку.

2.1. План маршрута по объектам Локтевского карстового участка.

План пешеходного маршрута (приложение 1): село Ручьёво – Весёло-Локтёвский рудник – Семейный родник - пещера Родниковая и карстовая воронка – Воскресенский рудник – Медведский рудник - Густокашинский рудник – скала Висячий камень – пещера Хребтовая – посёлок Черепаниха – пещера Лисья Нора – село Казанцево. Протяжённость маршрута - 38 км, продолжительность – 3-е суток.

Предположительно сбор туристов будет проходить в селе Ручьёво, а точнее в здании Ручьевского сельского клуба. Здесь туристы ознакомятся с правилами техники безопасности, а также с правилами первой доврачебной помощи. Кроме этого туристы будут ознакомлены с самим маршрутом, местами остановок, привалов и ночлегов. Путешественники узнают о распорядке каждого дня на протяжении всего маршрута (приложения 2). Сопровождать участников маршрута будет один гид (первое время 2 гида). Максимальное количество туристов, которые пойдут одновременно по этому маршруту - 15 человек. После инструктажа и получения необходимого снаряжения, группа из села Ручьёво пойдет в южном направлении, чтобы познакомиться с первым объектом данного маршрута - Весёло-Локтёвским рудником. Рудник находится в 2 километрах от с. Ручьёво. От этого села до Весёло-Локтёвского рудника ведёт хорошая просёлочная дорога. Приближаясь к руднику, группа поменяет своё направление, и уже будет двигаться по склонам гор, где расположены шурфы, шахты и штольни Весёло-Локтёвского рудника. Недалеко от шахты «Главная» имеется удобное место, где и можно организовать первый обеденный привал. После обеденного перерыва группа направится к посёлку Рудовозово, где находятся следующий объект экскурсионно-познавательного маршрута - родник Семейный. Данный объект находится в 5 километрах к юго-востоку от Весёло-Локтёвского рудника. Весёло-Локтёвский рудник и родник Семейный соединяет между собой просёлочная дорога, проходящая от Ручьво до Казанцево.

Пещера Родниковая находится в двух километрах к юго-востоку от родника Семейный. Данная пещера располагается на южном склоне горы Красный Яр. На расстоянии 320 - 400 метров от пещеры Родниковой, на самой вершине горы Красный Яр образовалась карстовая воронка. От пещеры Родниковой и карстовой воронки, в 5 километрах к востоку, расположен ещё один объект горнорудного производства восемнадцатого века-Воскресенский рудник. На расстоянии одного километра, по направлению к этому объекту идет хорошая полевая дорога, но далее группа должна будет повернуть направо, двигаясь по полю. Перейдя поле, группа встретить на своём пути множество невысоких гор. Сложность здесь заключается в том, что отсутствует тропа, и поэтому приходится идти по заросшей высокой травой рельефной горной местности. Достигнув Воскресенского рудника, группа направится к Медведскому руднику. Данный объект находится в 1 км к югу от Воскресенского рудника. От него до Медведского рудника имеется хорошая полевая дорога. Также в 3 км к юго-востоку от Медведского рудника расположен Густокашинский рудник. Чтобы его достичь, нужно преодолеть несколько холмов и перейти поле. Недалеко от Густокашинского рудника, в 2 км к западу, находится причудливое каменное образование - скала Висячий (или Стоялый) Камень. На пути к нему туристы встретят насколько подъёмов и спусков. Спустившись с одной из гор, туристы окажутся в логу между двумя невысокими сопками. На склоне одной из сопок и сохранилась эта причудливая скала. Близ данного скалистого образования, на самой вершине высокой сопки можно будет осмотреть небольшую пещерку – Хребтовую.

В пяти километрах к юго-востоку от скалы Висячий Камень находятся остатки исчезнувшего села Черепаниха. Спустившись со склона горы, от пещеры Хребтовой группа вынуждена будет совершить переход через реку Локтёвку. Переход несложный. За данной рекой в пятидесяти метрах имеются ровные площадки, где можно разбить палаточный лагерь. На следующий день, утром группа выдвинется к следующему объекту - пещере Лисья Нора. Она находится на расстоянии 7 км от исчезнувшего посёлка Черепаниха. Основные препятствия данного участка пути: отсутствие каких-либо троп, бесконечные подъёмы и спуски на всём прохождении маршрута. Достигнув пещеры, группа спустится вниз, к реке Локтёвка, которая приведёт группу к посёлку Каменка. Далее в северном направлении группа двинется по трассе Каменка - Казанцево, чтобы прийти в конечный пункт маршрута – с. Казанцево.

2.2. Познавательно-рекреационная привлекательность природных и спелестологических объектов Локтевского карстового участка.

Первый объект, который может привлечь внимание туристов - это Весёло-Локтёвский рудник. Весёло-Локтёвский рудник был открыт предположительно в конце 30-х годов 18 века, «…Локтёвская жила,…была открыта в Демидовские времена через чудские ширфы» [6]. Остатки рудника сохранились на сопке Рассыпухе – этимология данного топонима имеет красивое легендарное происхождения. Легенда эта про золотую карету. Местные жители утверждают, что в Демидовы времена на горе Рассыпухе была закопана золотая карета. Закопали ее жители с. Ручьево. Весила эта карета якобы 17 тонн! «Она была вся из золота. Ее тащило 8 коней тяжеловозов. Закопали ее для того, чтобы никто не нашел демидовского золота». Не зря эту сопку назвали Рассыпухой, т.к. золотая карета была рассыпана на мелкие части. Есть и другие удивительные сказание о рудных объектах, например о Потеряевском руднике. Интересно и название Весело-Локтевского рудника. Почему он так назван? Ответ мы нашли у исследователя Алтая 2-й половины 18 столетия И.М. Ренованца. Вот, что он пишет по поводу названия данного спелестологического объекта: «…По причине близости леса, весьма приятной страны и пасства, ломавшихся прекрасных свинцовых лосков, отменно рыбою изобилующей речки Локтевки и, наконец, по причине ловли – веселыми Локтевскими горными работами проименованы» [6]. В таких условиях местным рудокопам 18 века было намного веселей работать, чем на соседних рудниках, например на Воскресенском. В наши дни лучше всего сохранились две шахты Весело-Локтевского рудника. Это шахта «Затопленная» и шахта «Главная» (эти названия даны нами). Одна шахта и её штольня оказались затопленные водой. Вода в шахтном стволе имеет зеленоватый оттенок. И.М Ренованц так объясняет затопление штольни этой шахты: «По всей жиле прорыли в Демидовы времена штольн до 20 сажен, но более вглубь нежели вдоль,…и поэтому он воду из близ протекающего рукава реки Локтёвки навсегда к себе притянул» [6].

Из рассказов нашего проводника (май 2007 год) Никитушина Алексея, мы узнали, что к концу августа вода наполовину убывает и открывается вход в большой спелестообъект (штольню – горизонтальную выработку, протяженностью более 60 м?). Кроме этого мы узнали, со слов респондента Никитушина Бориса Михайловича о том, что данная шахта была затоплена «специально, чтобы скрыть от государства золото, добываемое в ней». Конечно, отнестись к этим сведениям лучше, как к местной легенде, но, как нам известно, многие шахты соседнего Змеиногорского рудника тоже затоплены водой, а ведь там добывалось довольно много золота.

Вторая шахта - «Главная». Она расположена в 500-600метрах к юго-востоку от шахты «Затопленная». Вход в штольню (в высоту 1,3 метра, в ширину 1,5 м) с незначительным наклоном идёт вниз до одного метра, а далее засыпан породой (приложение 3, рис. 1).

В северной части шурфа сохранилось подобие площадки, где грузили руду на подводы. И далее на лошадях или волах везли в сторону тракта.

Следующим объектом (эколого-познавательным) маршрута по плану является родник Семейный. Данный объект расположен у подножия горы Красный Яр, в полукилометре к северо-востоку от трассы Курья – Колывань, поражает своей красотой с первого раза и на всю жизнь. Родник называют Семейным, потому что он состоит из группы источников разного объёма и разной силы [4]. 16 источников насчитывается в чашке родника. Мощный, фонтанирующий – «отец», величаво стекающий по камушкам – «мать», и маленькие роднички – «детки», вокруг и в самом роднике большое количество природных камней разной величины, что придаёт роднику особую величественность. Вода в роднике чистая, прозрачная, является источником питьевой воды для местных жителей (приложение 3, рис. 2).

В ходе лабораторных анализов (их провела бывшая ученица Казанцевской школы Олеск Ксения) установлено, что вода родника мягкая, не содержит вредных примесей, взвешенных частиц, так как происходит её естественная фильтрация через толстые слои песчаника. Вода оказалась очень полезной для эмали зубов, в ней содержится 0,05 мг/дм(3) фтора, что является сравнительно редким явлением для алтайских вод.

О благополучной экологической обстановке вокруг родника свидетельствует богатый животный и растительный мир, в частности растения и животные, являющиеся биоиндикаторами: мхи, лишайники, лягушки. Существует местное сказание-легенда, которое гласит, что в 18 веке на месте, где вытекает родник, был вход в шахту. Здесь рудовозы втайне от властей добывали благородные металлы – золото и серебро. В наши дни правдивость сказания трудно подтвердить, так как вход завален большим квадратным камнем.

К юго-востоку от родника Семейного расположена пещера Родниковая. Она находится на южном склоне горы Красный Яр. В 400-500 метрах от пещеры, на вершине той же самой горы, расположен еще один объект – карстовая воронка. Оба этих объекта были обнаружены нами в 2007 году, а точнее, в июне (пещера Родниковая) и сентябре (карстовая воронка) этого года. Мы не зря объединили эти два объекта, так как нами была выдвинута гипотеза, что эти спелеообъекты связаны тоннелем (полостью), который может достигать длины от 320 метров и более. Но, к сожалению, на этот вопрос ответить сложно. Однако мы решили провести несложный эксперимент, доказывающий существование подземной связи между воронкой и пещерой, и вылили на дно колодца воронки более ста литров воды. Честно говоря, проводя данный эксперимент, сильно сомневались в его успешности, так как расстояние между воронкой и входом в пещеру слишком большое – 320 метров. Наш консультант, специалист по спелеологии В.К Вистингаузен, предположил, что наша воронка скорей всего может быть связана с пещерой Родниковой, хотя выяснить это достаточно сложно. Тем более, что вода, к большому нашему сожалению так и не вытекла из входа в пещеру (вероятная причина – в ходе эксперимента был залит малый объем воды). Этот эксперимент повторим в октябре 2009 года, но зальем уже больше воды.

Сама пещера Родниковая сравнительно небольшая по размерам. Высота входа составляет 0,5 метра, а ширина – 0,9 метра. Горизонтальная протяженность основной полости пещеры равняется 22,5 метра. Пол восходящего тоннеля напоминает дугу (приложение 3, рис. 3).

На потолке кое-где видны шаровидные наросты, идет медленный процесс образования главных украшений пещер – сталактитов. В начальной части полости отходят от неё два низких (0,3 м) боковых ответвления. Через 15 метров от верхнего входа главная полость значительно сужается и уменьшается, увеличивается угол наклона, что делает невозможным дальнейшее по ней продвижение.

Карстовая воронка напротив, оказалась довольно большой. Края воронки неровные, по форме она напоминает эллипс. Длина края северной стороны данного объекта - 46 м. Ширина восточной стороны – 27 метра. Диаметр воронки приблизительно составляет 110 метров, радиус 55 метров. Максимальная глубина объекта 9 м. Южная сторона воронки обрывистая, скалистая, состоит из известняково-мраморной породы. Именно эта порода очень сильно подвержена воздействию окружающей среды, и особенно воздействию осадков (дождь, снег), поэтому все пещеры, воронки провалы, обнаруженные на данной территории (Локтевский участок), будут карстового происхождения. Под карстом понимается процесс частичного растворения выщелачивание некоторых горных пород, в основном - известняков и мраморов. А также явления и объекты, связанные с этим процессом - пещеры, тоннели, каверны, воронки, провалы и т.д. Именно поэтому пещера Родниковая названа нами «Родниковая», т.к. по словам местного жителя А.П. Шамова, старожилы рассказывали, что пещера существовала уже в 30 - 40 годы. По её полостям текла чистая родниковая вода, таким образом, пещера Родниковая - это русло (и ответвления) иссякшего десятки лет назад крупного подземного источника.

Далее переходим к спелестообъекту – остаткам Воскресенского рудника, который находится на Воскресенской горе. Это один из первых демидовских рудников. Вероятней всего он был открыт в 1726 или 1727 гг., ещё до закладки Никифором Клеопиным Воскресенского медеплавильного завода на реке Белой.

На этой горе во 2-й четверти 18 века разрабатывались сразу два рудника - Старовоскресенский и Нововоскресенский рудники. Старовоскресенский рудник, находящийся на западном склоне Воскресенской сопки, располагается в штокверке серебряной, медной и свинцовой руды. Другое название данного рудника – Чупорневский. Воскресенский Чупорневский рудник – исторически очень важный объект. Именно он дал первое алтайское серебро. Но вскоре был истощён, и поэтому рядом с ним, на восточном склоне Воскресенской сопки, открыли новый рудник - Нововоскресенский или Клеопинский [6].

К сожалению, на этом руднике нашли только рудные гнёзда. Воскресенскому руднику дано церковное название. Размеры остатков шахт и штолен этого горнорудного объекта до сих пор удивляют. Стоя у края глубокой шахты, невозможно передать эмоции, которые тебя охватывают в этот момент.

Старовоскресенский рудник, находящийся на восточной скале Воскресенской сопки состоит из 4 шахт – глубиной 15 м; 23 м; 43 м и 47 м [7] с подземными горизонтальными выработками. Рудные жилы проходили по прочной породе (роговику), поэтому шахтные стволы демидовских рудников не осыпались [2]. Поражает – как удалось рудокопам 18 столетия вручную выкопать такие глубокие шахты в очень прочной породе (вероятно, проводились взрывные работы, т.к. на стенках шахт рудника были обнаружены признаки шпуров) [7].

Ещё один интересный объект горнорудного производства, который туристы могут встретить на своём пути, двигаясь по нашему маршруту – является Медведевский рудник.

Данный объект находится в 300 метрах к югу от автотрассы Курья-Колывань. Этот рудник, разработавшийся почти одновременно со Старовоскресенским, был открыт предположительно в конце 20-ых годов 18 века. Медведевский рудник отличается от других рудников тем, что он состоит лишь только из одной шахты. В Демидовы времена глубина этой шахты составляла 12 сажен или 24 метра [6]. На данном руднике добывали медные руды. В наше время глубина сохранившейся шахты составляет приблизительно 12 метров.

Далее мы движемся к следующему объекту нашего маршрута - Густокашинскому руднику (приложение 3, рис. 4). Этот рудник, так же как и Медведевский, был обнаружен нами в июне 2008 года.

В последствие выяснилось, что мы обнаружили малоизвестный даже учёным – Густокашинский рудник. Шахты данного рудника были одни из самых глубоких шахт того времени. Самая глубокая из них в Демидовы времена достигала 30 сажен или 60 метров. Но, к сожалению, все шурфы данного рудника оказались «шахтами-закопушками», хотя и очень глубокими. На сегодняшний день глубина самой глубокой шахты Густокашинского рудника составляет около 20 метров. Из работ немецкого исследователя Алтая 18 столетия И.М. Ренованца известно, что на данном руднике добывали хорошие медные руды, состоящие из колчедана и медной зелени. В 1741 году он был остановлен [6].

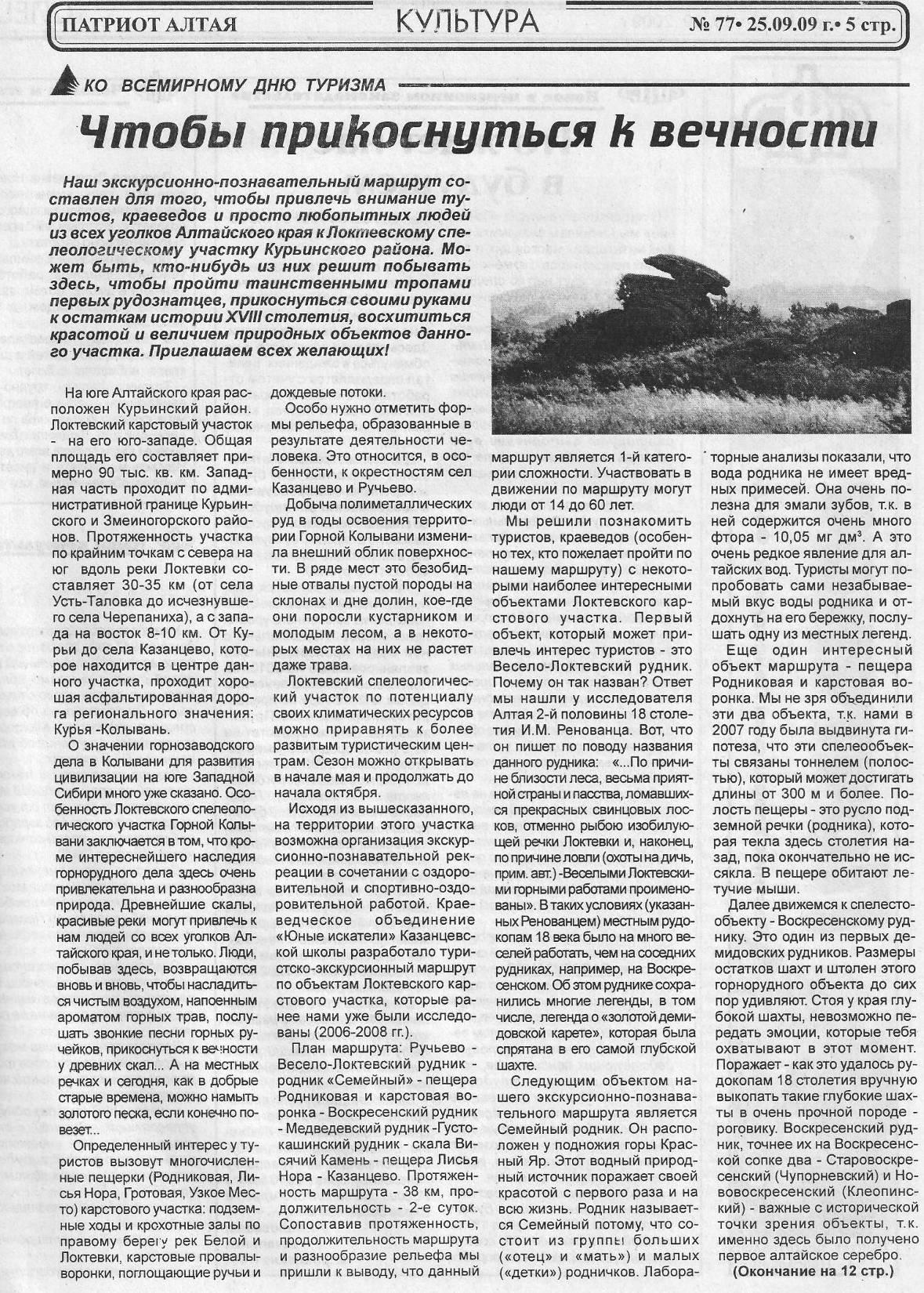

В верхнем течении реки Локтёвки встречаются причудливые каменные образования. В давние геологические времена на месте Западно-Сибирской низменности было море. Горы Алтая были береговой сушей, ограничивающей это море на юге. Волны этого древнего моря оставили свой след на облике рельефа предгорья Алтая – Локтёвском карстовом участке. Причудливые формы гранитных и известковых скал как раз связаны с прибойно-волновой деятельностью древнего моря. Об этом говорят характерные вымоины в скалах. Однако и простое физическое выветривание, обусловленное резкими колебаниями температур, ветрами и осадками, может создать скалы интересных форм. Например, необычной по форме является скала Висячий Камень. Эта скала находится на правом берегу речки Локтёвки. Огромный камень, состоящий из гранитной породы, имеет причудливые формы. С южной стороны скала напоминает сфинкса - существо с человекоподобной головой, а туловище улитки (приложение 3, рис. 5).

С восточной стороны скала напоминает легендарный Стоунхендж - каменная балка лежит на двух высоких столбообразных камнях. А с западной стороны при желании можно разглядеть и голову «Толстого Великана» и «Хобот мамонта» (приложение 3, рис. 6-7). В 200-х метрах к северо-западу от скалы Висячий Камень можно побывать в крохотной пещере Хребтовой, она находится на вершине горы, на самом ее хребте, состоящем из известняковой породы (приложение 3, рис. 8). С вершины данной горы открывается захватывающий вид на ближайшие окрестности, в том числе и на загадочную Синюху.

Далее наш путь лежит ещё к одному интересному объекту – исчезнувшему посёлку Черепаниха, а точнее к остаткам рудника близ этого поселка. К данному спелестологическому объекту мы двинемся от пещеры Хребтовой в юго-восточном направлении. Группе нужно будет дойти до реки Локтёвки и после подняться вверх по течению до её слияния с речкой Естефеевкой, а далее по Естефеевке идти до Черепанихи.

Пихтовый рудник был открыт в 1763 году близ села Черепаниха. Здесь добывали медные руды. В настоящий момент, близ бывшего рудника сохранились только разрушенные остатки этого населённого пункта. История и проблема исчезнувших населённых пунктов в сегодняшнее время очень актуальна. Каждый год мы наблюдаем за тем, как буквально на глазах «исчезают» населённые пункты. А на фоне сокращения числа жителей идет и активное старение населения. А оставшиеся молодые местные жители демотивированы, не умеют, а зачастую просто не хотят работать.

Последним экскурсионным объектом маршрута, является пещера Лисья Нора. Она находится в 7 км к северо-западу от посёлка Черепаниха. Данная пещера сравнительно небольшая. Ее размеры составляют – ширина входа около 1 метра, высота входа - 1,5 метра. Проникая вглубь пещеры, легко заметить, что полость пещеры немного расширяется до таких пор, когда становится возможным даже развернуться внутри её. Горизонтальная протяженность тоннеля около 6 метров. При обследовании пещеры, мы пришли к выводу, что она относится к пещерам карстового происхождения, т.к. не наблюдается следов антропогенного воздействия. Незначительная протяженность пещеры Лисья Нора, объясняется тем, что на расстоянии 6 метров от входа, полость пещеры перекрыта осыпавшемся отвалом, почему это произошло – ответить сложно. Вероятно в результате воздействия осадочно-талых вод. Что объединяет эти маленькие пещерки? Несмотря на малые размеры, эти пещеры уникальны тем, что на сотни, а может быть и на тысячи лет, были скрыты от посторонних глаз (особенно Усть-Таловская пещера, открыта в результате взрывных работ на карьере, поэтому она не включена в наш маршрут) и смогли сохраниться в первозданном виде. Стены пещер имеют выемки сферической формы, покрытые многочисленными царапинами, словно гигантский зверь оставил на них следы своих когтей. Эти царапины являются результатом длительного воздействия водных потоков. Потолок пещер Усть-Таловской и Хребтовой и верхние части стен покрыты черной копотью. Возможно, она образовалась в результате деятельности наших современников (что на наш взгляд маловероятно, т.к. вход в пещеры был закрыт каменной породой), но возможно, что здесь когда-то жили первобытные люди, и в их пещерах горел огонь. Сквозь копоть просматриваются какие-то непонятные знаки – напоминающие пиктограммы. Нам сложно ответить, что это, действие водных потоков или руки человека.

2.3. Начало информативной популяризации объектов познавательно- рекреационного маршрута (Локтевский карстовый участок).

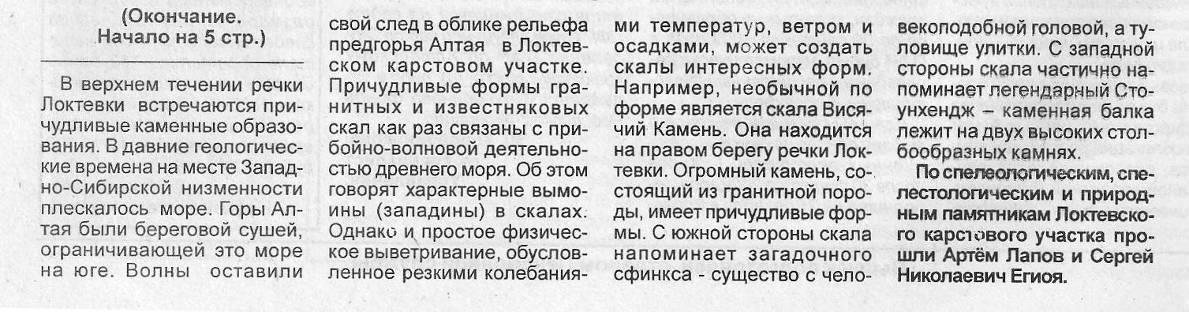

Деятельность краеведческого объединения «Юные искатели» направлено на изучение спелеологических и спелестологических памятников Локтевского карстового участка Курьинского района Алтайского края. Так как для того, чтобы туристический маршрут стал популярным, сначала необходимо выявить и изучить экскурсионно-познавательные объекты, которые могли бы привлечь внимание туристов, краеведов и просто любопытных людей. В перспективе планируем создать единую поисковую группу юных спелестологов и спелеологов Курьинского района. Постепенно ведем работу в этом направлении. Публикуем отчеты спелестологической группы Казанцевской школы в районных газетах «Патриот Алтая» (приложение 4), «Змеиногорский вестник». Также отчеты о наших экспедициях опубликованы в краевой экологической газете «Природа Алтая», «Природа Кулунды» (ноябрь-декабрь 2009 г., № 11-12).

Принимаем результативное участие в районных, краевых и всероссийских конкурсах и конференциях - «Первые шаги в науку», туристско-краеведческая олимпиада «Алтай», «Будущее Алтая», «Дети Алтая исследуют окружающую среду», «Юность. Наука. Культура. Тематика работ (2004 – 2009 гг.) членов краеведческого объединения «Юные искатели» связана исследованием с спелестологических и спелеологических объектов Локтевского карстового участка. Например, работа «Первые демидовские рудники на территории Курьинского района Алтайского края», (автор Лапов Артем) награждена диплом 1-й степени на краевом конкурсе «Дети Алтая исследуют окружающую среду, дипломом 2-й степени на всероссийской конференции учащихся «Юность. Наука. Культура» (2008 – 2009 гг.).

Популяризируем экскурсионно-познавательные объекты Локтевского участка с помощью школьного сайта. Создан персональный сайт «Краеведение» Казанцевской школы, на котором размечены все отчеты наших поисковых экспедиций, путеводитель по Локтевскому карстовому участку (http://kazancewo.ucoz.ru/)

Для популяризации объектов нашего познавательно-экскурсионного маршрута, приняли активное участие в конкурсах «Этим гордится Алтайский край». Материалы о наших пещерах и рудниках вошли в книгу с одноименным конкурсу названием, а фотоматериалы в фотоальбом – «Признание в любви». Кроме того, эти же материалы размещены на сайте Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края (http://www.econom22.ru/press-centre foto_reportage/72/).

Важным моментом для популяризации нашего маршрута является и то, что в 2009 году была опубликована статья Егиоя С.Н. «Пещеры и шахты Локтевского карстового участка» в сборнике докладов и статей VI Межвузовской научно-практической

конференции (Барнаул, 23-25 декабря 2008 г. Алтайский филиал Российской международной академии туризма) [3]. Сборник посвящен проблемам и перспективам развития туризма в Алтайском крае и республике Алтай. Также следует считать и представляемую работу, составной частью процесса популяризации познавательно-экскурсионного маршрута по природным и спелестологическим объектам Локтевского карстового участка.

Выводы

1. В результате экспедиций, проведенных на территории Локтёвского карстового участка, нам удалось обнаружить и обследовать спелестологические и природные памятники, представляющие историко-культурную и экологическую ценность. 2. Мы считаем, что все указанные (охарактеризованные) выше объекты Локтевского карстового участка (памятники истории и природы), могут привлечь внимание туристов, краеведов. 3. Исследовательская деятельность краеведческого объединения «Юные искатели» направлена на популяризацию спелестологических и природных объектов Локтевского карстового участка. Для этого публикуем свои отчеты в газетах «Патриот Алтая», «Змеиногорский вестник», «Природа Алтая» и др. Принимаем результативное участие в районных, краевых и всероссийских конкурсах и конференциях учащихся. Популяризируем экскурсионно-познавательные объекты Локтевского участка и с помощью персонального сайта «Краеведение» Казанцевской школы, а также сайта Администрации Алтайского края.

Заключение

Несмотря на разнообразие природных и исторических памятников, расположенных на территории Локтёвского карстового участка, его ресурсный потенциал слабо используется. Пока, к сожалению, только в рамках «стихийного туризма». На основании этого можно сделать вывод, что в настоящее время Локтёвский участок является районом, где в основном развивается самодеятельный туризм и практически не развит плановый, программный туризм. Изменить ситуацию может только законодательное (на краевом уровне) оформление территории Локтевского карстового участка в туристко - рекреационную зону.

Представленную работу следует рассматривать по своей направленности как попытку объединить все изученные нами объекты на территории Локтёвского карстового участка в один познавательно-рекреационный маршрут для практической реализации туристско-экскурсионной деятельности в Курьинском районе.

Мы надеемся, что представленные памятники горнорудного дела, наряду с живописнейшими памятниками природы, могут сделать Локтевский карстовый участок Курьинского района очень перспективным в плане развития туризма и, прежде всего познавательного.

В ходе следующих наших экспедиций рассчитываем найти и изучить пещеры в районе озера Быковка, а также горнорудные объекты в районе гор Гляден (Черепаниха), Цингал (Ручьево), Байкал (Боровушка) и включить новые спелеологические и спелестологические объекты 18 столетия в наш экскурсионно-познавательный маршрут. В перспективе планируем привлечь к популяризации памятников Локтевского карстового участка в частности, и в целом познавательно-рекреационного маршрута – краевое телевидение. Также предстоит долгая и трудная работа по преданию юридического статуса туристическому маршруту по объектам Локтевского карстового участка. В этом непростом деле обещали нам свою поддержку председатель комитета по образованию Л.А. Тарасова, а также глава Курьинского района Н.В. Башкатов.

4. Литература

1. Арефьев В., Чудов А. Туризм на Алтае: предпосылки развития и проблемы полезности. Барнаул, 1994.

2. Бородаев В.Б.. Воскресенский Чупоршневский рудник – один из первых источников алтайского серебра. Полевые исследования в Верхнем Приобье и на Алтае. 2006 г.: Археология, этнография, устная история. Выпуск 3. Барнаул, БГПУ. 2007.

3. Егиоя С.Н. Пещеры и шахты Локтевского карстового участка // Проблемы и

перспективы развития туризма в Алтайском крае и республике Алтай:

сборник докладов и статей VI Межвузовской научно-практической

конференции (Барнаул, 23-25 декабря 2008 г.) / Л.С. Параскун (гл. ред.);

Алтайский филиал Российской международной академии туризма. Барнаул,

2008.С.84-88.

4. Егиоя С.Н., Рукин С.А. и др. Родники Казанцево и Рудовозово. Родники, реки и озера Курьинского района. Курья, 2008. С.5-9.

5. Маркин М.М., Колчевников М.Ю., Еременко В.Н. Туристские тропы Алтая. Определение сложности маршрута. Барнаул, 1984. С.58-59.

6. Ренованц И.М. (Ганс Михаэль). Минералогические, географические и другие смешанные известия об алтайских горах, принадлежащих к Российскому владению. Алтай в трудах ученых и путешественников XVIII – начало XX в. Барнаул, 2005.

7. Чекалин В.М. «О некоторых находках из истории открытии и освоения месторождений полиметаллических руд в Северо-Западном Алтае». Колывань: история, культура и искусство сибирской провинции России 1728-1998, Барнаул. 1998 г..

Приложение 1

Карта-схема маршрута по объектам Локтевского карстового участка

Карта маршрута по объектам Локтевского карстового участка

Красной линией отмечен маршрут по объектам Локтевского карстового участка.

Рудник Воскресенский – познавательные объекты Локтевского карстового участка.

Приложение 2

Продолжительность маршрута и распорядок дня

1 день.

12-00 ч. Выход из села Ручьёво по направлению к Весёло-Локтёвскому руднику

12-30 ч. Весёло-Локтёвский рудник - шахта Затопленная

13-00 ч. Весёло-Локтёвский рудник - штольня «Гротовая»

13-30 ч. Весёло-Локтёвский рудник-шахта «Главная»

14-00 ч. Обеденный привал возле шахты «Главная»

15-00 ч. Группа выдвигается по направлению к Семейному роднику

16-00 ч. Прибытие к роднику Семейный.

17-30 ч. Пещера Родниковая

18-20 ч. Карстовая воронка

19-00 ч. Разбивка палаточного лагеря, на берегу реки Воскресенки, недалеко от пещеры

Родниковая

20-00 ч. Ужин

22-00 ч. Вечер знакомств у костра

2 день.

8-00 ч. Подъём

8-30 ч. Завтрак

9-00 ч. Выход к Воскресенскому руднику

10-30 ч. Воскресенский рудник

11-30 ч. Выход к Медведскому руднику

12-00 ч. Медведский рудник

13-00 ч Густокашинский рудник

14-00ч Обеденный привал возле Густокашинского рудника

15-00ч Выход по направлению к скале «Висячий камень»

16-00ч «Висячий камень»

16-30ч Выход к посёлку Черепаниха

17-30ч посёлок Черепаниха

18-30ч Разбивка палаточного лагеря возле реки Локтёвка

20-00ч Ужин

21-00ч Костёр

22-00ч Отбой

3 день.

8-00ч Подъём

8-30ч Завтрак

9-00ч Выход к пещере «Лисья Нора»

10-00ч пещера «Лисья Нора»

11-00ч посёлок Каменка

12-00ч с. Казанцево. Отъезд участников маршрута

Предполагаемая стоимость туристической путёвки будет составлять – 700 - 800 рублей. В стоимость путевки будет включено - услуги экскурсовода и использование туристического снаряжения (палатки, спальные мешки, рюкзаки, верёвки и т.д.).

Приложение 3

Фото объектов Локтевского карстового участка

Рис. 2. Вход в штольню Весело-Локтевского рудника, Рис. 3. На берегу Семейного родника, фото

фото Егиоя С.Н., апрель 2008 г. Егиоя С.Н., сентябрь 2008 г.

Рис. 4. Вход в пещеру Родниковую, фото Егиоя С.Н., сентябрь 2008 г.

Рис. 8. Подъем со дна шахтного ствола Густокашинского рудника, фото Егиоя С.Н., 2009 г.

Рис. 9. Общий вид скалы Висячий Камень с южной стороны, фото Егиоя С.Н., сентябрь 2008 г.

Рис. 10-11. «Голова Толстого Великана» «Хобот Мамонта», фото Егиоя С.Н., 2009 г.

Рис. 12. В «прожорливой пасти» полости пещеры Хребтовой, фото Егиоя С.Н., 2009 г.

Приложение 4

Популяризация спелестологических и природных памятников Локтевского карстового участка через районную газету «Патриот Алтая»

24