ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА №8

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ»

Тема 2.6 «Основы теплового расчета теплообменных аппаратов»

Практическая работа №8

Тема: «Тепловые расчеты теплообменных аппаратов»

Цель: Приобрести практические навыки теплового расчета рекуперативного и регенеративного теплообменного аппарата.

Оборудование: Инструкционная карта, калькулятор.

Литература: В.Г. Ерохин, М.Г. Маханько, Сборник задач по основам гидравлики и теплотехники, М: «Энергия», 1979, страница 136-139.

Общие сведения

Классификация теплообменных аппаратов

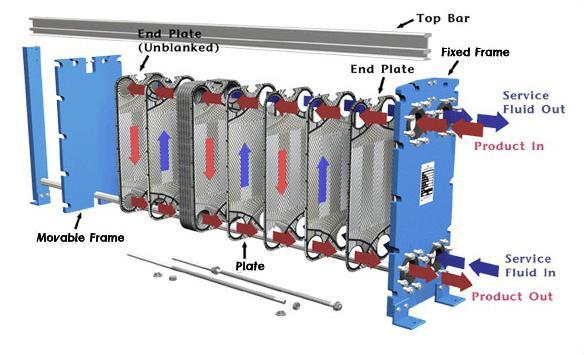

Рисунок 1 – Теплообменный аппарат

Теплообменные аппараты и установки предназначены для передачи теплоты от одной среды к другой или от среды к нагреваемому (охлаждаемому) телу. Теплообменные аппараты и установки по некоторым характерным признакам можно объединить в определенные классификационные группы.

Прежде всего, по способу передачи теплоты от одной среды к другой (от одного теплоносителя к другому) теплообменники классифицируются на:

В рекуперативных теплообменниках передача теплоты осуществляется сквозь разделяющую теплоносители однослойную или многослойную стенку при установившемся или неустановившемся тепловом режиме. К аппаратам с установившимся тепловым режимом относятся непрерывно действующие теплообменники, работающие при неизменных во времени расходах и параметрах теплоносителей на входе и выходе из аппарата. Передача теплоты от одной среды к другой в рекуперативных аппаратах происходит при одновременном вынужденном движении сред без изменения фазового состояния или при фазовом переходе одного (обоих) теплоносителя.

Рисунок 2 - Рекуперативный теплообменник

В периодически действующих аппаратах в течение заданного времени может осуществляться последовательно нагрев, испарение, охлаждение определенного количества предварительно загруженной жидкости или нагрев, охлаждение сыпучих и твердых материалов. В процессе нагрева или охлаждения, естественно, происходит изменение во времени температуры нагреваемого вещества. В качестве греющей среды используются теплоносители, не изменяющие фазовое состояние (жидкости, газы), и конденсирующийся водяной пар или пар другой жидкости. Греющая (охлаждающая) среда, как правило, подается непрерывно с мало изменяющимися параметрами на входе и существенно переменной во времени температурой на выходе из аппарата, особенно у жидких и газообразных теплоносителей. Следовательно, аппараты такого типа относятся к теплообменникам с неустановившимся тепловым режимом.

В особые подгруппы можно выделить оросительные теплообменники и рекуперативные системы с потоками газовзвеси. В первой подгруппе передача теплоты сквозь стенку сопровождается процессами тепломассообмена на внешней орошаемой поверхности. Во второй в качестве одного из теплоносителей используется дисперсная среда со сравнительно небольшой объемной концентрацией твердых частиц, которые изменяют условия переноса тепла от этой системы к поверхности теплообмена и способствуют интенсификации теплообмена.

Непрерывно действующие рекуперативные теплообменники в большинстве случаев можно отнести к категории аппаратов, работающих с установившимся тепловым режимом. По конструктивному оформлению теплообменники непрерывного действия могут быть:

змеевиковыми;

секционными;

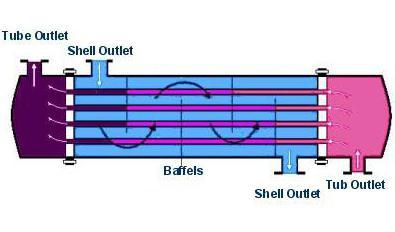

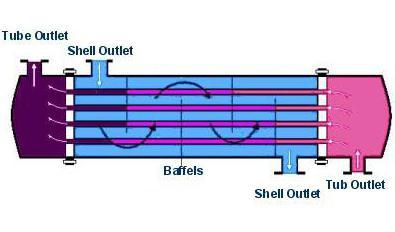

кожухотрубчатыми;

ребристыми;

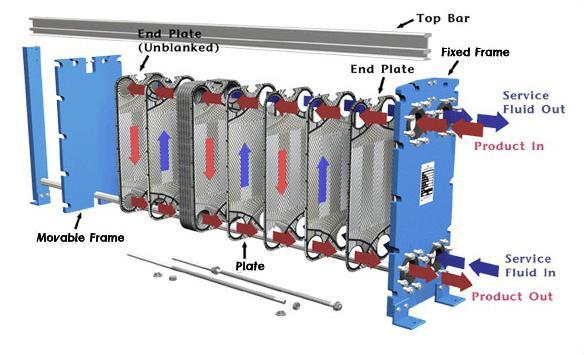

пластинчатыми;

пластинчато-ребристыми;

прокатно-сварными;

сотовыми.

В регенеративных теплообменных аппаратах при передаче теплоты от одной среды к другой также используется поверхность теплообмена. Однако эта поверхность, или точнее насадка, образующая поверхность теплообмена, является промежуточным аккумулятором теплоты. Вначале, в течение какого-то отрезка времени, насадка через свою поверхность воспринимает определенное количество теплоты от греющей среды. Затем производится переключение потоков теплоносителей и по поверхности насадки пропускается нагреваемая среда. В этот период насадка охлаждается, передавая ранее воспринятую теплоту нагреваемой среде.

Рисунок 3 - Регенеративный теплообменник

Нагрев или охлаждение в регенераторах, особенно с неподвижной насадкой, относится к категории нестационарных, но синхронно повторяющихся тепловых процессов. Обычно в регенераторах нагреваются компоненты горения топлива для промышленных печей, МГД генераторов и парогенераторов.

Для теплообмена при смешении рабочих сред не требуется специальная поверхность.

Теплообмен в этом случае происходит на границе раздела фаз одного рода теплоносителей (однородных) или на границе раздела жидкой и газообразной сред и сопровождается массообменом, изменением энтальпии смеси или каждого из теплоносителей, изменением влагосодержания газообразной среды. Смесительные теплообменники могут быть полыми и с насадкой. Поверхность насадки во втором случае служит только для организации движения пленки жидкой фазы и не является поверхностью теплообмена.

В соответствии с назначением газожидкостные аппараты называются скрубберами, градирнями, оросительными камерами, смесительными подогревателями воды.

в полом и насадочном скрубберах происходят охлаждение, осушка или увлажнение и очистка от пыли и других примесей всевозможных газов и воздуха;

в оросительных камерах – охлаждение, осушка и увлажнение воздуха для систем кондиционирования;

в градирнях – охлаждение охлаждающей воды из конденсаторов паровых турбин;

в смесительных паро- и водо-водяных аппаратах – нагревание воды для систем горячего водоснабжения, конденсация отработавшего пара и так далее.

В теплообменных аппаратах с электрическим обогревом в качестве источника тепла используется электрическая энергия. Условия передачи теплоты от источника тепла к нагреваемой среде или нагреваемому телу в них отличаются от условий теплопередачи в теплообменниках с двумя или более теплоносителями.

Электрическая энергия превращается в тепловую в элементах сопротивления, в электродуговых установках прямого или косвенного нагрева, в установках индукционного и диэлектрического нагрева. Наибольшее распространение в промышленной теплотехнике получили электрические нагреватели сопротивления и индукционные нагреватели.

Каждая рассматриваемая группа теплообменников, кроме аппаратов с электрическим обогревом, классифицируется на подгруппы по роду теплоносителей:

Рисунок 4 - Спиральный теплообменник

Поверхность теплообмена может быть выполнена из гладких или оребренных разным способом труб, из гладких или профильных волнистых и оребренных пластин или в виде разнообразной по форме фасонной, блочной и кирпичной насадки. По компоновке поверхности теплообмена и соединению ее с корпусом гладкотрубчатые аппараты можно разделить на следующие группы:

погруженные с прямыми трубами и змеевиковые;

оросительные с водяным и воздушным охлаждением;

секционные;

кожухотрубчатые.

Секционные и кожухотрубчатые аппараты могут быть скомпонованы также и из ребристых труб.

Кожухотрубчатые и секционные теплообменники изготавливают в виде жесткой (то есть обе трубчатые решетки соединяются жестко с корпусом) и нежесткой конструкции: с U- и W-образными трубами, с «плавающей» камерой и с компенсаторами на корпусе или трубах.

Возможные варианты конструкций труб, применяемых в трубчатых теплообменниках, представлены на (рисунке 5).

Рисунок 5 – Трубы для теплообменников: а – с поперечными ребрами: 1 – ретандер; 2– игольчатые; 3 – плоскосплошные; 4 – прямоугольные; 5 – с накатным оребрением; 6 –круглые; 7, 8 – треугольные; 9 – спиральные; 10 – проволочные; б – с продольными ребрами: 11 – прямоугольные; 12 – V-образные; 13 – выдавленные; в – цилиндрические со вставками: 14 – с диафрагмой; 15 – кольцевые; 16 – дисковые; 17 – спиральные; 18 – гладкотрубные цилиндрические; г – пережатые; 19 – полукольцевыми вмятинами; 20 – кольцевыми вмятинами; 21 – спиральными вмятинами; д – нецилиндрические: 22 – овалообразные; 23 – каплеобразные; 24 – двуугольные; 25 – овальные; 26 – обтекаемые; 27, 28 – плавниковые

Аппараты из пластин разделяются на: рубашечные, спиральные, гладкопластинчатые разного профиля, пластинчатые ребристые и сотовые. Они могут быть разборными, полуразборными, сварными и прокатно-сварными.

Поверхность теплообмена пластинчатых аппаратов компонуется из разнообразных по конструктивным признакам стальных листов. К числу таких теплообменников относятся реакторы с рубашкой, спиральные конденсаторы и нагреватели для жидкостей, плоскопластинчатые нагреватели низкого давления для воздуха, воздухо- и газонагреватели из различных штампованных, ребристых и других профилей листов в системах газотурбинных и холодильных установок, компактные пакетные и сотовые теплообменники, применяемые на железнодорожном и других видах транспорта.

Рисунок 6 – Пластинчатый теплообменник

Конструкции пластин, применяемых при компоновке теплообменников подобного типа, представлены на (рисунке 7).

Рисунок 7 – Пластины для теплообменников: а – с ребрами: 1 – гладкими квадратными; 2 – гладкими прямоугольными; 3 – с другими формами гладких ребер; 4 – волнистыми; 5 – стерженьковыми; 6 – разрезными жалюзийными; 7 – разрезными пластинчатыми; б – пластинчатые: 8 – плоские; 9 – спиральные; в – с повышенной турбулентностью: 10 – со сфероидальными зигзагообразными каналами; 11, 12 – волнообразными и серповидными каналами

Аппараты с насадкой чаще всего бывают разборными. Насадка укладывается или насыпается на специальную решетку. Для высокотемпературных регенераторов фасонная огнеупорная насадка устанавливается на фундамент или на решетку из огнеупорного материала.

Теплообменные аппараты выполняют из огнеупорных материалов, графита, стекла, пластмасс. По конструктивным признакам они могут быть весьма разнообразными в зависимости от технологических условий нагрева или охлаждения, а также физико-химических свойств и температурного уровня рабочих сред.

По пространственному расположению теплообменные аппараты делятся на вертикальные, горизонтальные, наклонные; по числу ходов рабочих сред – на одно, двух, четырехходовые и т. д.; по взаимному направлению движения теплоносителей – на прямоточные, противоточные, прямоточно-противоточные и с разными вариантами перекрестного тока.

Рисунок 8 - Пластинчато-ребристый теплообменник

Рисунок 9 - Кожухотрубный теплообменник

1.2 Основные определения

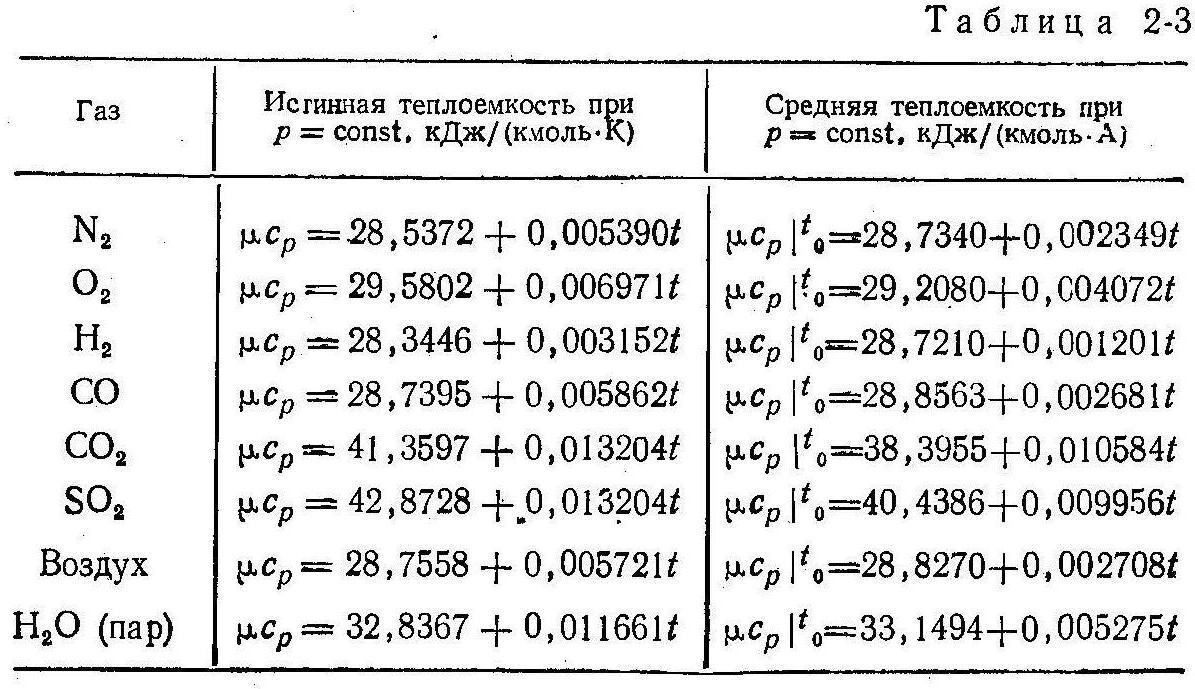

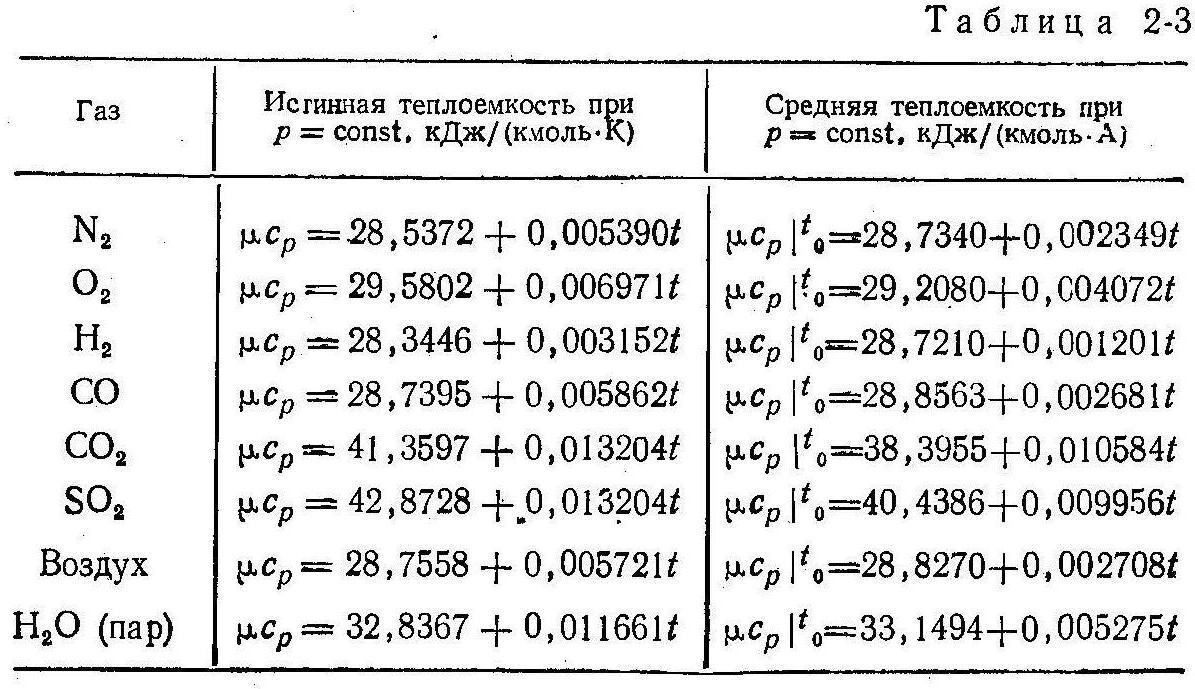

Уравнение теплового баланса теплообменника представлено формулой (1):

Q = m1cp1(t1 - t1) = m2cp2( t2 - t2) , (1)

где m1 и m2 - массовые расходы теплоносителей, кг/с;

cp1 и cp2 - средние массовые изобарные теплоемкости теплоносителей, Дж/кг К;

t1 и t1 , t2 и t2- температуры первого и второго теплоносителей соответственно на входе и выходе, 0С;

mcp= W2 - водяной эквивалент теплоносителя, Дж/К

Из уравнения теплового баланса следует:

Количество теплоты, переданной от одного теплоносителя другому через разделяющую поверхность в единицу времени определяется по формуле (2):

Q=ktF, (2)

где k – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2К);

t – средний температурный напор по поверхности аппарата, 0С;

F – расчетная поверхность теплообменного аппарата, м2.

, (3)

, (3)

где tб – максимальная разность температур теплоносителей в теплообменном аппарате;

tм – минимальная разность температур теплоносителей.

При прямоточном движении теплоносителей

tб = t1 - t2; tм= t1- t2.

При противотоке, если m1cp1 m2cp2,

tб = t1 - t2; tм= t1-t2.

Конечные температуры теплоносителей

t1= t1 - Q/W1; t2 = t2 + Q/W2.

Массовые расходы теплоносителей в теплообменниках без изменения агрегатного состояния теплоносителей определяются из равенства (1). В теплообменниках с изменением агрегатного состояния одного из теплоносителей, например при конденсации греющего пара, расход пара определяется по формуле (4):

(4)

(4)

где i1 и ik - соответственно энтальпия пара на входе в теплообменник и энтальпия конденсата на выходе из теплообменника, кДж/кг.

Расчет рекуперативных теплообменников ведется по средним температурам теплоносителя и среднему значению коэффициента теплоотдачи kц для цикла, состоящего из периода нагрева 1 и периода охлаждения 2 насадки. Длительность цикла = 1 + 2. Средняя величина расчетного коэффициента теплопередачи для цикла, Вт/(м2 цикл К, приближенно может быть определена по формуле (5):

где 1 и 2– коэффициенты теплоотдачи соответственно для периода нагрева и периода охлаждения, Вт/(м2К);

1 и 2- длительность периодов цикла, с.

Задание. На основе приведенных примеров решения, решите следующие задачи:

В противоточном маслоохладителе двигателя внутреннего сгорания масло охлаждается от t1 = 650С + 0,01*вар до t1 = 550С + 0,01*вар. Температура охлаждающей воды на входе и выходе соответственно t2 =160С + 0,01*вар и t2 = 250С + 0,01*вар. Расход масла m1 = 0,8 кг/с + 0,01вар. Определить необходимую поверхность теплопередачи охладителя F и расход воды m2 , если коэффициент теплопередачи k = 280 Вт/(м2К) + 0,1*вар. Теплоемкость масла cp1 = 2,45 кДж/(кгК) + 0,01*вар.

Определите поверхность нагрева регенеративного теплообменника промышленной печи, в котором воздух подогревается уходящими газами от tв = 200С + 0,01*вариант до tв = 10000С + 0,01*вариант. Температура газов на входе в регенератор tг =14500С + 0,01*вариант. Длительность периодов движения газов и воздуха г=в= 0,5 ч + 0,01*вариант. Коэффициенты теплоотдачи от дымовых газов к насадке (с учетом излучения дымовых газов) и от насадки к воздуху соответственно равны г= 65 Вт/(м2К) + 0,01*вариант и в= 10 Вт/(м2К) + 0,01*вариант. Расход воздуха mв = 1 кг/с + 0,01* вариант и газов mг = 1,07 кг/с + 0,01* вариант. Теплоемкость газов и воздуха определять с учетом температуры по формулам для воздуха.

Примеры решения задач:

В противоточном маслоохладителе двигателя внутреннего сгорания масло охлаждается от t1 = 650С до t1 = 550С. Температура охлаждающей воды на входе и выходе соответственно t2 =160С и t2 = 250С. Расход масла m1 = 0,8 кг/с. Определить необходимую поверхность теплопередачи охладителя F и расход воды m2 , если коэффициент теплопередачи k = 280 Вт/(м2К). Теплоемкость масла cp1 = 2,45 кДж/(кгК).

Решение:

Теплота, передаваемая за 1 секунду определяется по формуле (1):

Q = m1cp1(t1 - t1) = 0,8 2,45 (65-55) = 19,6 кВт

Температурный напор определим по формуле (3):

Необходимая поверхность охладителя определяется из формулы (2), где Q из киловатт переводим в ватты, т.е. значение, полученное по формуле (1) умножаем на 1000:

Расход охлаждающей воды определяем из формулы (1):

Ответ: m2 = 0,52 кг/с

Определите поверхность нагрева регенеративного теплообменника промышленной печи, в котором воздух подогревается уходящими газами от tв = 200С до tв = 10000С. Температура газов на входе в регенератор tг =14500С. Длительность периодов движения газов и воздуха г=в= 0,5 ч. Коэффициенты теплоотдачи от дымовых газов к насадке (с учетом излучения дымовых газов) и от насадки к воздуху соответственно равны г= 65 Вт/(м2К) и в= 10 Вт/(м2К). Расход воздуха 1 кг/с и газов 1,07 кг/с. Теплоемкость газов и воздуха определять с учетом температуры по формулам для воздуха.

Решение:

Теплота, получаемая воздухом в регенераторе

Qв = mв (cвtв- cв tв) = 1 (1,19*1000 – 1,0*20) = 1170 кДж/с

Теплоемкости воздуха и газа определяем по формуле истинной теплоемкости воздуха, приведенной в таблице 2-3.

Ср = 28,7558 + 0,005721t (кДж/кмоль К)

и переводим теплоемкость в кДж/кг К, разделив полученное число на 28,9 (молярную массу воздуха)

Теплота, вносимая газами в регенератор

Qг = mгcг tг = 1,07*1,28*1450 = 1986 кДж/с.

Теплота газов, уходящих из регенератора

Qг = 0,85Qг - Qв = 0,85*1985 – 1170 = 515 кДж/с

Определяем температуру газов на выходе из регенератора. Ориентировочно принимаем tг = 4500 С и определяем cг= 1,08 кДж/(кгК)

При этом

Средние температуры газов и воздуха

Средний арифметический температурный напор

tср = tг ср – tв ср = 947,8 – 510 = 437,8 0С

Средний коэффициент теплопередачи за цикл определяем по формуле (5), переведя 1 = 2 в секунды, умножив на 3600:

Теплота, передаваемая в регенераторе

Qp = Qв + Qпот = Qв + 0,15*Qг = 1170 + 0,15*1986 = 1468 кДж/с

Расчетная поверхность регенератора

Ответ: F = 425,64 м2

Контрольные вопросы:

Для чего предназначены теплообменные аппараты и установки?

Как классифицируются теплообменники по способу передачи теплоты от одной среды к другой?

Как осуществляется передача теплоты в рекуперативных теплообменниках?

Как классифицируются теплообменники непрерывного действия по конструктивному оформлению?

Как осуществляется передача теплоты в регенеративных теплообменных аппаратах?

Как осуществляется передача теплоты в смесительных теплообменных аппаратах?

Как осуществляется передача теплоты в теплообменных аппаратах с электрическим обогревом?

Как классифицируются теплообменники по роду теплоносителей?

Как классифицируются теплообменники по пространственному расположению?

Как классифицируются теплообменники по взаимному направлению движения теплоносителей?

, (3)

, (3) (4)

(4)