Министерство образования и науки

Архангельской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Архангельской области

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ»

(ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и экономики»)

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

СОСТАВЛЕНИЕ ГЕОЛОГО-ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ КОЛОНОК ДЛЯ ДВУХ ВЫРАБОТОК ПО ДАННЫМ ИЗ БУРОВОГО ЖУРНАЛА.

ДДЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Архангельск, 2021

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

Тема: Составление геолого-литологических колонок для двух выработок по данным из бурового журнала.

Цель работы: Приобрести навыки построения геолого-литологических колонок по данным разведочных выработок (скважин, шурфов), навыки построения инженерно-геологического разреза на основании геолого-литологических колонок.

Оборудование и приборы: чертежные приспособления, миллиметровая бумага 2 листа А4.

Ход работы:

Задание по вариантам

| Наименование породы | Возраст | Номера скважин и абсолютная отметка их устья (в скобках)1 |

| Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5 |

| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |

| (167,1) | (167,3) | (167,4) | (167,0) | (166,8) | (167,2) | (167,6) | (167,0) | (166,5) | (166,0) |

|

|

| Мощность слоя в скважинах, м |

| 1. Суглинок легкий, тугопластичный

|

dQIII |

1,2 |

2,5 |

2,5 |

3,6 |

2,2 |

3,8 |

1,2 |

2,6 |

1,0 |

3,2 |

| 2. Супесь лессовидная, пластичная | edQII | 6,5 | 2,4 | 1,6 | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 2,8 | 3,2 | 5,8 |

| 3. Песок мелкозернистый, (средней степени водонасыщения) | aQIII | - | 1,5 | 1,0 | 1,2 | - | - | - | 1,5 | 1,2 | - |

| 4. Супесь моренная, пластичная | edQII | - | 2,5 | 3,0 | 3,1 | - | - | - | 3,2 | 2,0 | - |

| 5. Песок среднезернистый, влажный (средней степени водонасыщения) | mN2 | 3,6 | 4,0 | 4,9 | 4,7 | 5,5 | 5,8 | 4,0 | 3,8 | 2,8 | 1,8 |

| 6. Глина плотная однородная, полутвердая | mN1 | 4,0 | 3,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 2,8 | 2,5 | 4,5 | 4,8 |

| 7. Известняк

| mK1 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 |

| Глубина залегания грунтовых вод, (м) | - | 7,0 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,8 |

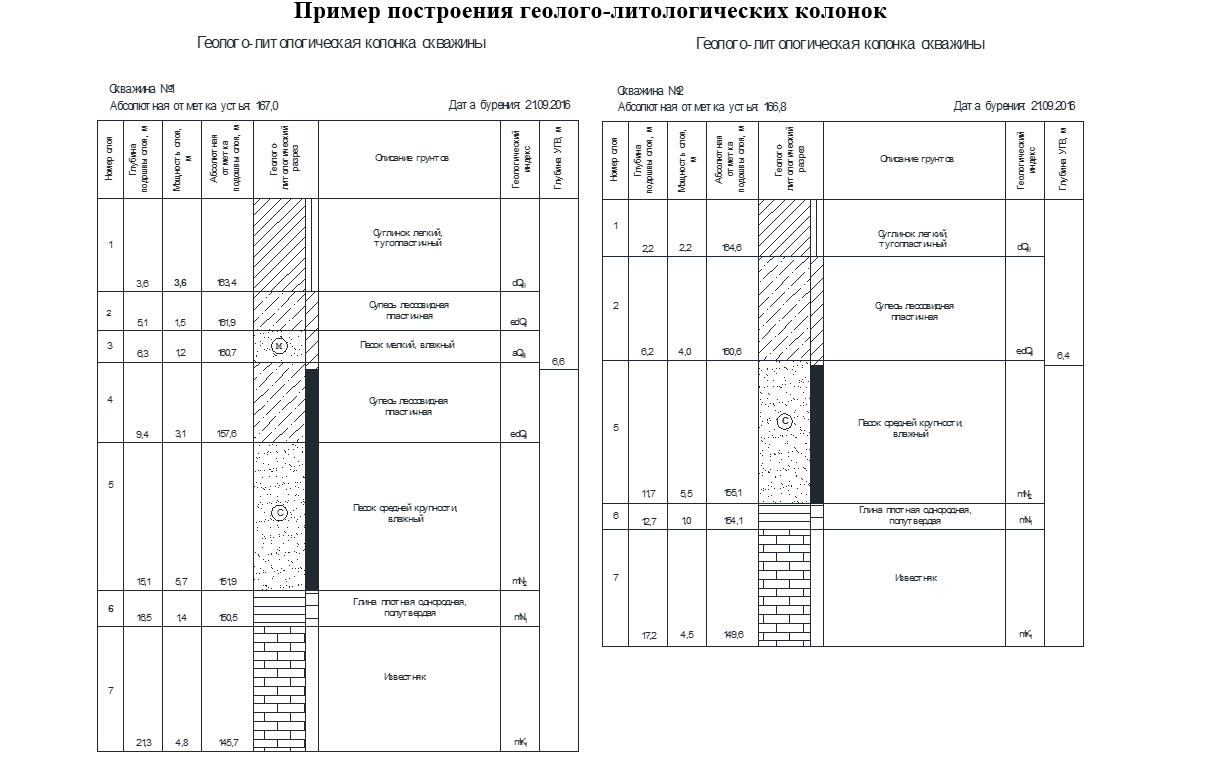

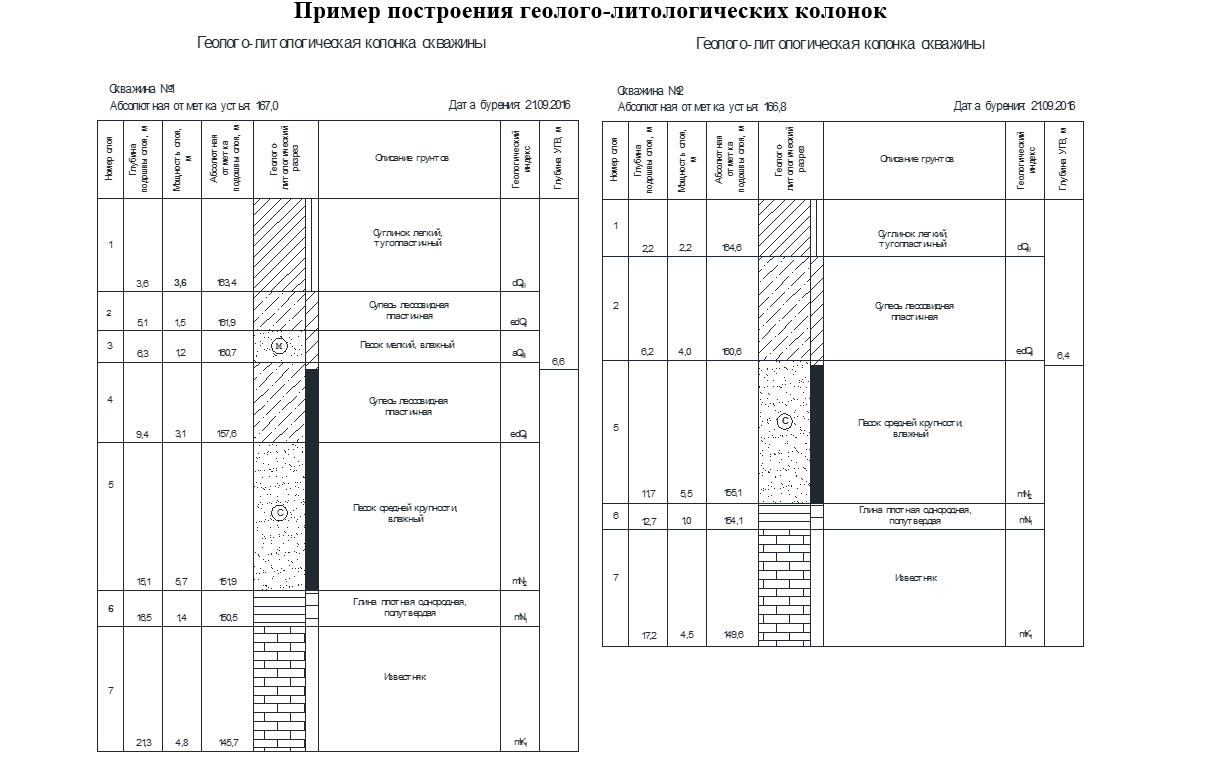

Построение геолого-литологических колонок скважин №1, №2 и инженерно-геологического разреза проводится каждым студентом индивидуально по вариантам.

1. Нанести на вертикальную плоскость сверху вниз слои пород в последовательности, в которой они вскрыты выработками или залегают в обнажениях.

2. Показать выделенные слои в колонке и их физическое состояние определенными (штрихами) условными знаками согласно ГОСТ 21.302-2013 «Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям».

3. Показать слева от колонки в специальных графах: номер слоя, глубину и абсолютную отметку подошвы слоя, его мощность.

4. Дать описание вскрытых пород по слоям, справа от колонки есть сведения об их физическом состоянии, о возрасте и генезисе горных пород, о появлении и стабилизации уровня подземных вод. Указать место и глубину отбора образцов горных пород и другие сведения. Масштаб построения колонки выбирается таким, чтобы была обеспечена четкость изображения особенностей строения слоев. Вертикальный масштаб обычно выбирается М1:10 (для размещения колонки на формате А4).

Методические рекомендации к выполнению работы.

К данной работе приложена презентация с пошаговым разбором выполняемых операций.

Геологическая колонка представляет собой графическое изображение вертикального разреза местности в данной точке (естественное обнажение, искусственная выработка – шурф, скважина и т.д.). Геологическая колонка дает изображение нормальной последовательности залегания различных по возрасту, составу и мощности горных пород, показанных на ней. Геологические колонки составляются по каждому шурфу или скважине, заложенным на участке. На основании материала колонок можно построить геологический профиль.

Для построения колонки необходимо иметь следующие данные: глубину залегания, литологическое описание горных пород по выработке, их возраст (в некоторых случаях и генезис), и абсолютную отметку поверхности устья выработки.

Для построения колонки необходимо выбрать вертикальный масштаб (например, 1:500) и провести вертикальную линию у левого обреза чертежа. На вертикальной линии отложить отрезки, соответствующие глубинам залегания подошвы пластов, и провести горизонтальные линии.

В графе № 1 «Номер слоя» необходимо указывать порядковый номер слоя, зафиксированный в журнале вашего варианта, в порядке их залегания. Если в вашей последовательности отсутствует какой-то слой, то его наносить не нужно (например, последовательность слоёв может быть как 1,2,3,4,5, так и 1,4,5).

Графа № 3 «Мощность слоя» дублирует аналогичная графа в дневнике заданий по вариантам, и заполняется вторым после заполнения графы № 1 «Номер слоя». В графе 3 откладывают в заданном масштабе глубину залегания подошвы слоя, считая началом устье скважины (точку пересечения ствола скважины с поверхностью Земли) и через полученную точку проводят горизонтальную линию. ВАЖНО!!! Высота данного Гр.а по строкам в масштабе совпадает с числовым значением. Принимаем за масштаб нашей работы в 1 см – 1 м глубины. Таким образом, высота строки, соответствующей слою № 1 в данном примере будет 3,6 см, высота строки слоя 2 – 1,5 см, слоя 3 - 1,2 см и так далее.

Затем в графах 3 и 4 проставляют абсолютную отметку подошвы и мощность слоя соответственно.

Графа № 2 «Глубина подошвы слоя» рассчитывается для каждого слоя отдельно, путём сложения мощности каждого последующего слоя с суммой мощности предыдущих. Так в примере Глубина подошвы первого слоя (всегда) будет равна мощности первого слоя – 3,6 м.

Мощность второго слоя 1,5 м, поэтому глубина подошвы второго слоя рассчитывается как сумма мощностей слоя 1 и слоя 2 3,6 м + 1,5 м = 5,1 м. Для второго слоя в Гр. № 2 «Глубина подошвы слоя» мы вписываем – 5,1 м. Для третьего слоя мы к глубине подошве второго слоя (то есть сумме мощностей двух слоёв) прибавляем мощность третьего слоя: 5,1 м + 1,2 м = 6,3 м. Глубина подошвы слоя 3 – 6,3 м. и т.д.

Мощность первого слоя (гр. 3) равна глубине залегания его подошвы. Мощность остальных слоев вычисляют как разность глубин залегания подошв последующего и предыдущего слоев.

Абсолютные отметки подошв слоев (гр.4) определяют как разность абсолютной отметки устья скважины и глубины залегания подошвы соответствующего слоя.

Графа № 4 «Абсолютная отметка подошвы слоя» рассчитывается для каждого слоя отдельно, путём вычитания мощности слоя из абсолютной отметки подошвы предыдущего слоя. Для первого слоя абсолютная отметка подошвы рассчитывается как разность абсолютной отметки устья и мощности слоя.

В данном примере 167,0 м – 3,6 м = 163,4 абсолютная отметка подошвы слоя 1 – 163,4 м (что и записано в данной графе). Абсолютная отметка подошвы второго слоя – это разность абсолютной отметки подошвы слоя №1 и мощности слоя 2: 163,4 м – 1,5 м = 161,9 м Абсолютная отметка подошвы третьего слоя Это разность абсолютной отметки подошвы слоя №2 и мощности слоя 3: 161,9 м – 1,2 м = 160,7 м и т.д.

В гр.5 показывают условными обозначениями литологический состав пород каждого слоя. Эти обозначения берут согласно ГОСТ 21.302-2013. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям.

Гр. № 6 «Описание грунтов» совпадает с аналогичной графой в задании по вариантам и заполняется в соответствии с ней. Гр. № 7 «Геологический индекс» совпадает с графой «возраст» в задании по вариантам и заполняется в соответствии с ним

В гр. 8 приводят абсолютные отметки установившегося уровня грунтовых вод. Гр. № 8 «Глубина уровня грунтовых вод» откладывается один раз во всей работе в виде горизонтальной линии в соответствующей графе на глубине залегания грунтовой воды от абсолютной отметки устья в соответствующем масштабе (если глубина грунтовых вод в варианте указана на глубине 6 м, то откладывается на расстоянии 6 см от линии, обозначающей абсолютную отметку устья).

1� Вариант определяем по последнему числу студенческого билета (или зачётки). Вариант 1 – 0-2, Вариант 2 – 3-5, Вариант 4 - 6-7, Вариант 5 – 8-9

6