Практические приёмы организации системно-деятельностного подхода на уроках литературного чтения.

Российское образование в последние годы претерпевает множество изменений. Правительство проводит многочисленные реформы в этой сфере. Значительно расширяется объем информации, которую получают обучающиеся, а также изменяется методологическая основа педагогики.

Системно-деятельностный подход – это такой метод, при котором ученик является активным субъектом педагогического процесса. При этом преподавателю важно самоопределение учащегося в процессе обучения.

Государственный образовательный стандарт начального общего образования, в основе которого лежит системно-деятельностный подход, предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, личности, свободно ориентирующейся в потоках информации, способной конструктивно общаться, сотрудничать, эффективно решать учебные и познавательные задачи в процессе жизнедеятельности. Это станет возможным при условии овладения всеми школьниками читательской культурой. В этом особая роль отводится школе, которая совместно с другими государственными и общественными структурами должна способствовать формированию читательской компетентности школьников, как основы полноценного нравственно-эстетического воспитания.

Современная система образования должна быть построена на предоставлении учащимся возможности размышлять, сопоставлять разные точки зрения, разные позиции, формулировать и аргументировать собственную точку зрения, опираясь на знания фактов, законов закономерностей науки, на собственные наблюдения, свой и чужой опыт. Такой подход предполагает не усвоение учеником отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. В связи с этим меняется, а точнее, по- иному определяется система методов обучения. Каждый учитель начальных классов строит собственную профессиональную деятельность, цель которой найти педагогические средства, методы, способы повышения качества образования.

Работая с детьми младшего школьного возраста, учитель находится в поиске таких методов и приёмов, которые формировали бы умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения, которые бы совершенствовали мыслительные способности учащихся и позволили бы мыслить более продуктивно. Именно благодаря способности человека мыслить решаются трудные задачи, делаются открытия, появляются изобретения. Поэтому одна из важнейших задач состоит в том, чтобы привить умения, позволяющие обучающимся самостоятельно добывать информацию и активно включаться в творческую, исследовательскую деятельность. Необходимыми становятся не сами знания, а знания о том, как и где их применять.

Именно на уроках литературного чтения происходит формирование базовых компетенций: общекультурной, информационной, коммуникативной.

Поэтому на первый план на уроках литературного чтения выступают две проблемы:

- формирование читательской компетентности;

- формирование важнейшего коммуникативного умения: умения связно высказываться о восприятии, оценивать художественный текст, умения добывать, критически осмысливать и использовать различную информацию, потребность и умение самореализовываться и самообразовываться.

Предлагаю рассмотреть некоторые приёмы организации системно-деятельностного подхода на уроках литературного чтения:

Приём «Антиципации».

С помощью антиципации — догадки, мысленного предвосхищения содержания и плана последующего изложения — ученик забегает мыслью вперед. Он не только понимает то, о чем говорит автор в тексте, читаемом в данный момент, но и предполагает, догадывается — по логике развития мысли автора,— о чем тот должен сказать вслед за этим. Читатель превращается в своеобразного соавтора. Он сам «продолжает» авторский текст, сам мысленно «пишет» продолжение. Такая позиция вызывает высокую интеллектуальную активность, не позволяет терять нить изложения, ход мысли автора, помогает замечать все отклонения, все неожиданные ходы и оттенки, невольно настраивает на критический лад во всех случаях расхождений между догадкой и действительным ходом мысли автора.

Строя гипотезу, ученик привлекает запас своих знаний по данному вопросу. Благодаря этому он заранее входит в круг обсуждаемых проблем, а затем активно сравнивает то, что высказано в тексте, с тем, что он знает из прошлого своего опыта.

Виды антиципаций, применяемые в начальной школе:

-по обложке;

-по автору;

-по иллюстрации;

-по заголовку;

Приём «Верные и неверные утверждения».

Использую с целью мотивации предстоящей деятельности и подготовки учащихся к выполнению последующей работы. В начале урока зачитываю утверждения, которые нужно оценить как верные или неверные и обосновать свои решения. Информация, полученная на первой стадии выслушивается, записывается, обсуждается. Работа ведется индивидуально, в парах, в группах. Можно каждой группе для обсуждения предложить по 2–3 вопроса.

Таблица для записи ответов

Данный прием дает возможность быстро включить детей в мыслительную деятельность и логично перейти к изучению темы урока.

Формирует:

умение оценивать ситуацию или факты;

умение анализировать информацию;

умение отражать свое мнение.

Приём «Чтение с остановками».

Этот приём использую, чтобы заинтересовать ребенка книгой, привлечь его к осмысленному чтению.

Материалом для его проведения служит повествовательный текст. На начальной стадии урока учащиеся по названию текста определяют, о чём пойдёт речь в произведении. На основной части урока текст читается по частям. После чтения каждого фрагмента ученики высказывают предположения о дальнейшем развитии сюжета. Непременное условие для использования данного приема - найти оптимальный момент в тексте для остановки. Эти остановки - своеобразные шторы: по одну сторону находится уже известная информация, а по другую - совершенно неизвестная информация, которая способна серьезно повлиять на оценку событий. Этот прием требует не только серьезной корректировки собственного понимания, но иногда даже отказ от прежней позиции. Но отказ не под чьим-то влиянием, а в результате личной работы с текстом, самостоятельного освоения нового.

Такая работа с текстом развивает умение анализировать текст, выявлять связь отдельных элементов.

Приём «Синквейн».

Одной из форм работы на уроках литературного чтения может быть работа с синквейном. Слово синквейн происходит от французского слова «пять». Синквейн-это стихотворение, состоящее из пяти строк, в котором автор выражает свое отношение к проблеме:

1 строка – одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна;

2 строка – два прилагательных, характеризующих ключевое слово;

3 строка – три глагола, показывающие действия понятия;

4 строка – короткое предложение, в котором отражено авторское отношение к понятию;

5 строка – резюме: одно слово, обычно существительное, через которое автор выражает свои чувства и ассоциации, связанные с понятием.

Составление синквейна, краткого резюме на основе больших объемов информации, полезно для выработки способности к анализу. В отличие от школьного сочинения, синквейн требует меньших временных затрат, хотя и имеет более жесткие рамки по форме изложения, и его написание требует от составителя реализации практически всех его личностных способностей (интеллектуальные, творческие, образные). Составление синквейна – индивидуальная работа, но для начала нужно составить его всем классом. Можно включить синквейн и в домашнее задание, тогда при проверке можно оценить, насколько верно поняли учащиеся смысл изученного материала.

Приём «Дерево предсказаний».

Этот прием помогает строить предположения по поводу развития сюжетной линии в рассказе, повести, тексте.

На доске прикрепляется силуэт дерева: ствол дерева – тема, ветви – предположения, которые ведутся по двум направлениям – “возможно” и “вероятно” (количество ветвей не ограничено), и листья – обоснование этих предположений, аргументы в пользу того или иного мнения.

Приём «Корзина» идей, понятий, имен…

Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на начальной стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и знаний. Он позволяет выяснить все, что знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать значок корзины, в которой условно будет собранно все то, что все ученики вместе знают об изучаемой теме. Обмен информацией проводится по следующей схеме:

1. Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той или иной проблеме.

2. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что знает по той или иной проблеме (строго индивидуальная работа, продолжительность 1-2 минуты).

3. Затем происходит обмен информацией в парах или группах. Ученики делятся друг с другом известным знанием (групповая работа). Время на обсуждение не более 3 минут. Это обсуждение должно быть организованным, например, ученики должны выяснить, в чем совпали имеющиеся представления, по поводу чего возникли разногласия.

4. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или факт, при этом, не повторяя ранее сказанного (составляется список идей).

5. Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем в «корзинке» идей.

В корзину идей можно «сбрасывать» факты, мнения, имена, проблемы, понятия, имеющие отношения к теме урока. Далее в ходе урока эти разрозненные в сознании ребенка факты или мнения, проблемы или понятия могут быть связаны в логические цепи.

6. Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой информации.

Приём «Кластер».

Смысл этого приема заключается в попытке систематизировать имеющиеся знаний по той или иной проблеме. Он связан с приемом «корзина», поскольку систематизации чаще всего подлежит содержание «корзины».

Кластер – это графическая организация материала, показывающая смысловые поля того или иного понятия. Слово «кластер» в переводе означает пучок, созвездие. Составляют кластеры на стадии осмысления и рефлексии. Этот прием позволяет систематизировать новую информацию по отношению к уже имеющимся у них представлениям, а также в соответствии с категориями знания. Составление кластера позволяет учащимся свободно и открыто думать по поводу какой – либо темы, самостоятельно выстраивать причинно-следственные связи. Ученик записывает в центре листа ключевое понятие, а от него рисует стрелки – лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с другими, от которых в свою очередь лучи расходятся далее и далее.

Приём «Заполни таблицу».

Заполнение таблицы «Характеристика литературного героя» дает возможность учащемуся подобрать материал, который касается внешности героя, его положительных и негативных качеств характера, его мыслей и чувств, поступков, впечатлений от людей о нем. Это помогает дать оценку состояния его души.

| Приемы и средства создания образа-персонажа | Примеры из текста | Комментарии | Выводы (характер героя, отрицательные и положительные качества героя) |

| 1.Внешний вид |

|

|

|

| 2.Речь |

|

|

|

| 3.Поведение, поступки героя |

|

|

|

| 4.Отзывы о герое других действующих лиц |

|

|

|

| 5.Оценка критиков |

|

|

|

| 6.Авторская оценка |

|

|

|

В ходе работы над характеристикой героя учащиеся совершенствуют навык чтения; учатся анализировать характер героя через его поступки, портрет, речь; учатся выделять эпизоды, определять их роль в произведении. Идет расширение словарного запаса учащихся. При каждом ответе я вывожу учеников на связный текст, прошу аргументировать свое мнение, что развивает устную речь учащихся; параллельно развиваются восприятие, мышление, память, внимание.

Приём «Толстых» и «тонких» вопросов».

Этот приём развивает умение задавать вопросы. Заданный учеником вопрос является способом диагностики знаний ученика, уровня погружения в текст. «Тонкие» вопросы – вопросы, требующие однословного ответа. «Толстые» вопросы – вопросы, требующие размышления, привлечения дополнительных знаний, умения анализировать.

| «Толстые» вопросы | «Тонкие» вопросы |

| Объясните, почему…? Почему вы считаете…? В чем различие…? Предположите, что будет если…? | Кто? Что? Когда? Где? Как? Может…? Будет ли…? Было ли…? Согласны ли вы…? Верите ли вы…? |

Приём «Мозговой штурм» позволяет активизировать младших школьников, помочь разрешить проблему, формирует нестандартное мышление. Такая методика не ставит ребёнка в рамки правильных и неправильных ответов. Ученики могут высказывать любое мнение, которое поможет найти выход из затруднительной ситуации.

Приём «Уголки» можно использовать на уроках литературного чтения при составлении характеристики героев какого-либо произведения. Класс делится на две группы. Одна группа готовит доказательства положительных качеств героя, используя текст и свой жизненный опыт, другая - отрицательных, подкрепляя свой ответ цитатами из текста. Данный прием используется после чтения всего произведения. В конце урока делается совместный вывод.

Приём «Знаю – хочу узнать – узнал».

Приём «Знаю – хочу знать – узнал» - сокращенно ЗХУ — интерактивный методический прием, направленный на развитие обратной связи в познавательном процессе. Это очень удобный способ систематизации изучаемого материала. При применении таблицы ЗХУ в учебном процессе происходит двусторонняя активность: как со стороны учителя, так и со стороны учащихся. В ходе заполнения таблицы ученики учатся соотносить между собой уже знакомое и новое, определять свои познавательные запросы, опираясь при этом на уже известную информацию.

В ученических тетрадях и на доске таблица, заполнение которой будет происходить в ходе всего урока. В начале урока, на основе ответов учащихся по пройденному материалу заполняется графа «Знаю». Сразу же, после заполнения столбца "Знаю", формулируются новые вопросы, ответы на которые ребята хотели бы получить после изучения темы. Их записывают во второй графе. Здесь важна помощь учителя, он должен замотивировать учащихся к рассуждению: Что вы хотели бы узнать еще? Чему сегодня на уроке можно научиться?

В конце урока, на этапе рефлексии, учащиеся делают выводы и записывают в третьей графе то, что узнали. Главное, помнить о цели метода — развитие навыков самостоятельной работы с имеющейся информацией.

| Знаю | Хочу узнать | Узнал |

| Работаю в паре: что я знаю о теме урока? | Ставлю перед собой цели. | Что я знал, а что узнал? |

Приём «Ключевые слова».

Ученикам предлагается подобрать в тексте «ключевые слова», которые являются наиболее важными или запоминающимися в изученном материале. Будет лучше, если указать и количество таких слов. Например, шесть.

Дети должны обосновать свой выбор: в связи с чем они выбрали эти слова. Организуется обсуждение. В ходе дискуссии идёт не только многократное повторение данного информационного материала, но и осмысление значения выдвинутых слов.

В результате обсуждения на доске или в тетради фиксируются «ключевые слова». На последующих уроках можно написать их на доске, или произнести устно. Дети должны объяснить, в связи с чем упоминались эти слова. Полный ответ не требуется. Происходит своеобразная разминка перед более полным повторением ранее изученного материала.

Приём «Письмо по кругу».

Прием «Письмо по кругу» предполагает групповую форму работы. У каждого ученика должен быть лист бумаги. Детям нужно не только поразмышлять на заданную тему, но и согласовывать свое мнение с членами группы. Каждый член группы записывает несколько предложений на заданную тему, затем передает свой листок соседу. Получив листок, сосед продолжает его размышления. Листочки двигаются до тех пор, пока к каждому не вернется листок, в котором были написаны его первые предложения.

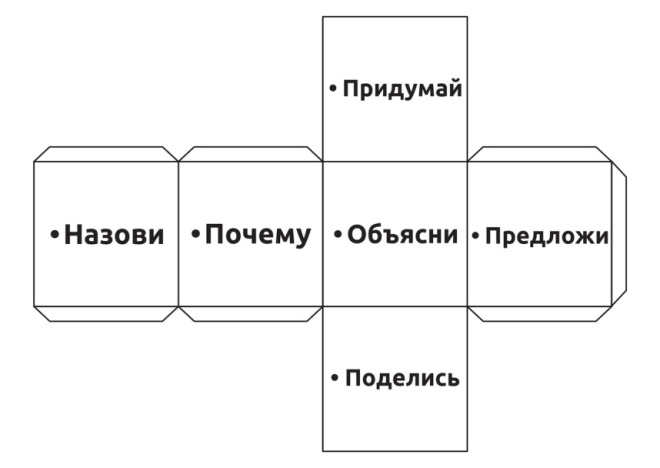

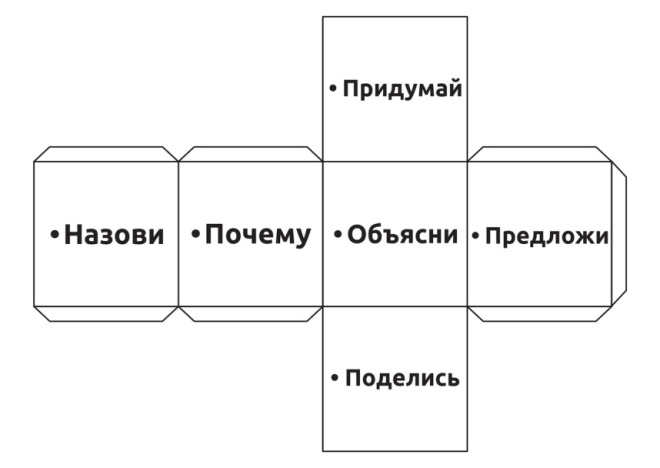

Приём «Кубик Блума».

Кубик представляет собой объёмную фигуру, на сторонах которой написаны слова, являющиеся отправной точкой для ответа:

Предложи (свой вариант названия сказки);

Назови (основных героев);

Придумай (другой ход событий);

Почему (главный герой поступил так);

Объясни (почему такой конец сказки);

Поделись (своими мыслями и переживаниями от прочитанной сказки).

Таким образом, ребёнок сам ищет пути решения проблемы во время ответа исходя из собственного опыта и познания.

Работа с кубиком строится следующим образом:

Учитель формулирует тему урока и круг вопросов, которые будут обсуждаться на занятии.

Педагог бросает фигуру, а ученик отвечает на вопрос темы, начинающийся с того слова, которое выпало на грани.

Ответ на каждый вопрос кубика помогает учителю не только выявить уровень познавательной активности учащихся, но и сделать вывод об эмоциональной составляющей урока, прояснить аспекты темы, которые вызывают затруднения у детей.

Приём «Ромашка Блума».

«Ромашка» состоит из шести лепестков, каждый из которых содержит определенный тип вопроса. Таким образом, шесть лепестков – шесть вопросов:

Простые вопросы — вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какие-то факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию: "Что?", "Когда?", "Где?", "Как?".

Уточняющие вопросы. Вопросы обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, что…?», «Если я правильно понял, то …?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о …?». Целью этих вопросов является предоставление ребёнку возможностей для обратной связи относительно того, что он только что сказал.

Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Начинаются со слова «Почему?» и направлены на установление причинно-следственных связей. «Почему зимой выпадает снег?»

Творческие вопросы. Данный тип вопроса чаще всего содержит частицу «бы», элементы условности, предположения, прогноза: «Что изменилось бы ...», «Что будет, если ...?» «Как ты думаешь, как будут развиваться события в рассказе после...?».

Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение оценки тех или иных событий, поступков, действий, явлений. «Почему что-то хорошо, а что-то плохо?», «Чем один урок отличается от другого?», «Как вы относитесь к поступку главного героя?»

Практические вопросы. Данный тип вопроса направлен на установление взаимосвязи между теорией и практикой: «Как можно применить ...?», «Что можно сделать из ...?», «Где вы в обычной жизни можете наблюдать ...?», «Как бы вы поступили на месте героя рассказа?»

Опыт использования этого приёма показывает, что дети всех возрастов понимают значение всех типов вопросов и в подтверждение этому, могут составить свои.

Применение системно-деятельностного подхода на уроках литературного чтения способствует:

развитию познавательных способностей младших школьников;

поддержанию интереса, как к изучаемому материалу, так и к самому процессу обучения;

повышению эффективности восприятия информации учащимися;

формированию умения работать как самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими.

Таким образом, использование системно-деятельностного подхода на уроках литературного чтения – это путь, который ведёт к формированию правильной читательской деятельности, а также личностному росту каждого учащегося, что является одним из приоритетных направлений в современной образовательной среде.

7