«Род Демидовых»

Никита Демидов

Акинфий Демидов

Никита Акинфиевич

Демидов

Крест, установленный

по указанию

Никиты Акинфиевича

Демидова

Прокофий Демидов

Никита Демидов, тульский кузнец, оружейник, который в 1702 году получил (сначала в аренду) первый свой уральский завод. 15 марта 2013 года исполнилось 311 лет со дня выхода Петровского указа, по которому Никита Демидов получал в аренду Невьянский завод. Потом этот завод перешел в собственность Никиты и его рода. Никита с Акинфием (это его старший сын) построили еще целый ряд заводов на Урале, и к концу жизни Никиты Демидова, а скончался он в 1725 г., в тот же самый год, что и Петр I, Демидовы владели уже восемью заводами, и почти все они были на Урале.

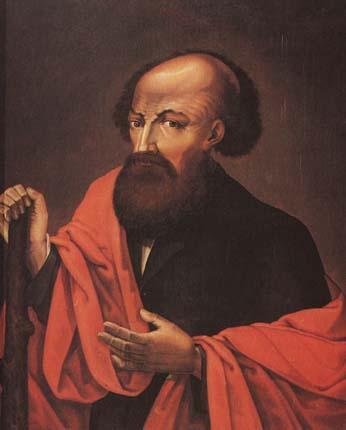

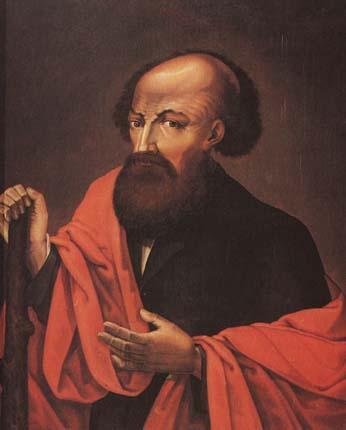

Портрет Никиты написан после его смерти. Он передает облик этого человека – очень трудолюбивого, целеустремленного, по-своему хитрого и, как говорят, ухватистого. Петр I очень ценил Никиту Демидова и его сына Акинфия как своих важных помощников. Россия вела войну со Швецией, нужен был металл, потому что Швеция, вступив в войну с Россией, сразу же прекратила поставки металла в Россию, а Россия импортировала металл из Швеции – и железо, и медь. Надо было строить свои заводы. И очень быстро удалось наладить заводское производство на Урале – во многом благодаря трудам Никиты и Акинфия Демидовых.

Портрет Акинфия, старшего сына Никиты. Именно Акинфию Никита передал всё своё горонозаводское хозяйство на Урале. Он также человек волевой, трудолюбивый, хороший хозяин и администратор, а кроме того, Акинфий Демидов, так же как и его отец, мог всё сделать своими руками. Он досконально знал и кузнечное дело, и оружейное, и металлургию. Он был великолепным экспертом в области определения качества руды. Он и его братья в 1726 году при императрице Екатерине I получили потомственное дворянство, это было уже после смерти Никиты. (Никита получил от Петра I личное дворянство, оно по наследству не передавалось). С этого времени они и их потомки прозывались дворянами. Они так и писали: нижегородский дворянин Акинфий Демидов. Их записали в нижегородские дворянские книги по их владению в Нижегородской губернии. Акинфия Демидова, не прослужившего ни одного дня на государственной официальной службе, императрица Елизавета удостоила сначала чина статского советника, а потом действительного статского советника, это был четвертый чин по табели о рангах, который соответствует чину генерал-майора в армии. То есть Акинфий Демидов, не прослужив ни одного дня, получил чин действительного статского советника, полный генеральский чин.

Здесь он изображен в торжественном парадном камзоле, в парике. Портрет написал художник Г.Х. Гроот. Он был некоторое время придворным художником при Российском дворе, при Елизавете Петровне. Писал портрет императрицы, членов императорской фамилии, крупных сановников-вельмож. И вот среди них оказался портрет Акинфия Демидова. Это говорит о том, какой вес к этому времени приобрел Акинфий при дворе императрицы Елизаветы Петровны. На портрете изображен человек, который создавал уральскую горнозаводскую промышленность в первой половине XVIII века. Акинфий Демидов скончался в 1745 г., и ему наследовали три его сына. Он тоже хотел передать все заводы младшему сыну, в котором видел продолжателя своего дела, но старшие сыновья после смерти отца опротестовали это завещание и добились разделения всего наследства на три примерно равные части.

Никита Акинфиевич, младший сын Акинфия Демидова. Он родился в 1724 году. На долю Никиты пришлась треть заводов Акинфия, а именно так называемая Нижнетагильская треть: Нижнетагильский завод и целый куст вокруг Тагильского завода: Черноисточинский, Лайские, Выйский заводы. Никита Акинфиевич был хорошим мастером, Акинфий его всему научил. Никита был крупный мужчина, у него были рабочие руки. Он мог выковать что-либо в кузнице, он мог показывать мастерам, как надо выдерживать технологию производства, как плавить металл, как определять качество руды… Его детство и юность прошли при заводах. Вторую половину жизни он жил уже в столицах и стал светским человеком, вельможей. На многих портретах он изображен в камзоле и парике. Когда он путешествовал по Европе, он встречался с самыми разными людьми: скажем, в Женеве его интересовали часовщики, в Англии – металлурги. Он попал на прием к римскому папе Клименту XIV. Они вместе с супругой удостоились приема у английской королевы, король и королева Великобритании приняли их и беседовали с ними.

Из-за границы он привозил книги, там он осматривал музеи, дворцы, галереи, посещал разные храмы в разных странах. Ему всё было интересно. Он собрал большую по своим временам библиотеку. В большинстве книг Никиты Акинфиевича остались сделанные им записи. Никита Акинфиевич был книгочеем. Иногда просто писал: прочтено такого-то числа, а иногда это была целая рецензия, разбор книги, похвалы автору или издателю или переводчику. Или наоборот: какие-то слова упрека, категорического несогласия. За время владения заводами он увеличил объемы производства более чем в три раза.

Крест, установленный по указанию Никиты Акинфиевича Демидова на том месте, где он родился. А родился он в 1724 году, когда его родители ехали из Тулы на Уральские заводы в Невьянск по реке Чусовой. Этот крест до сих пор сохранился. Он стоит на высоком берегу реки Чусовой.

Демидовы проявляли большой интерес к истории. Они интересовались тем, кто были их предки, им хотелось сохранить память о предках. Именно Никита Акинфиевич говорил, что он не стыдится того, что его дед был простым кузнецом-оружейником, что он своим трудом, своей настойчивостью, целеустремленностью, своей службой государю и Отечеству, смог добиться того, чем они сейчас располагают.

Ещё один представитель рода Демидовых – старший брат Никиты Акинфиевича Прокофий (портрет работы Д.Г. Левицкого, Третьяковская галерея). Прокофий Акинфиевич в отличие от младшего брата не проявлял большого рвения к заводским делам. Он тоже получил свою треть заводов после смерти отца. Это были Невьянские заводы, самая старая часть уральских заводов Демидовых. И он испытывал с ними немалые трудности. Промучившись со своими заводами лет десять, Прокофий продал Невьянские заводы купцу Савве Яковлеву. В 1768 г. Невьянские заводы, а это не только собственно Невьянские, это и Быньговские, Шайтанский, Шуралинский, Верхнетагильский, то есть целый заводской комплекс, ушли из владения рода Демидовых.

Чем же занимался Прокофий? Он с юных лет увлекался ботаникой, он и его брат Григорий жили под Соликамском в селе Красном, там они создали первый в России регулярный ботанический сад. Несколько позже в Петербурге возник ботанический сад Петербургской академии наук. Это было в 1731-1734 годах, но Демидовы создали свой сад раньше. Они выписывали семена, растения из разных стран, создавали теплицы, оранжереи, где выращивали диковинные растения. Они были очень увлечены ботаникой.

В 30-40-е гг. в Сибири действовало несколько академических экспедиций, которые исследовали Сибирь, и все ученые – Миллер, Гмелин, Крашенинников, Беринг – ехали через Соликамск и заезжали к братьям Демидовым. Братья Демидовы поддерживали переписку с учеными, с Академией наук. Григорий Акинфиевич и один из его сыновей, Павел Григорьевич, вели научную переписку с Карлом Линнеем. Посылали ему семена растений, гербарии с Урала, и Карл Линней использовал демидовские материалы при составлении своей знаменитой Системы природы.

Прокофий известен также как выдающийся меценат и благотворитель. Когда в 1763 году по инициативе Екатерины II был создан Воспитательный дом, Прокофий оказался самым щедрым жертвователем на этот дом. С этого начинается общественная благотворительность в России. Воспитательный дом был создан не на государственные средства, а на частные пожертвования. Даже сама Екатерина II внесла довольно большую сумму как частное лицо, как Екатерина Романова. Воспитательный дом был устроен с целью спасения жизни людей. Туда принимали детей-сирот, подкидышей, как их называли. В Воспитательном доме устроено было так, что женщина могла принести младенца и оставить его. На воротах было окошечко, а с другой стороны корытце и приподнимающаяся доска. Женщина могла туда положить этот сверток и уйти незамеченной. А там уже заботливые руки этого ребенка принимали, согревали его, кормили, он вырастал, обучался, получал элементарные навыки. Потом при Воспитательном доме было создано Коммерческое училище на средства также Прокофия Демидова. Мальчики получали образование. Девочкам давали небольшое приданое. Прокофий Демидов пожертвовал более миллиона рублей. Это огромная сумма по тем временам. Откуда у Прокофия были такие огромные деньги? Он занимался ростовщичеством и финансовыми операциями. Прокофий специально ездил в Нидерланды, там банковское дело хорошо развито, эту науку он освоил. Он следил за курсами валют, читал газеты, что-то покупал, от чего-то избавлялся и давал деньги в долг, в рост, под проценты. У него очень часто занимали деньги вельможи, придворные, и он очень многих, что называется, держал в руках. Он скопил огромные суммы. Прокофий Демидов был одним из самых богатых людей в России того времени, так же, как и его младший брат Никита. Но тому почти всё давали заводы.

В чем была выгода Прокофия, когда он вкладывал эти деньги? Воспитательный дом получил очень большие льготы от государства. И вот эти операции, которые проводил Прокофий через счета Воспитательного дома, не облагались налогами, что ему было выгодно. Здесь выгода была обоюдная: выигрывали дети-сироты, не в проигрыше оставался и сам Прокофий Акинфович.

По заказу императрицы Екатерины была написана целая серия портретов самых щедрых жертвователей на Воспитательный дом. Картина написана в 1773 году. Считается, что многие Демидовы были чудаками, они совершали странные, эксцентричные поступки. Всех превзошел Прокофий Демидов. О нем по Москве ходили легенды.

Если вы посмотрите на другие портреты, то увидите, что люди на них либо в мундирах, либо в каких-то роскошных камзолах, с орденскими лентами. А как изображен Прокофий на портрете художника Левицкого? На нем домашний халат, на голове какой-то тюрбан, на ногах домашние тапочки. Его окружают горшки с цветами, он очень любил ботанику. Он приобрел Ботанический сад в Москве, когда переехал на постоянное жительство в Москву, привел сад в идеальное состояние. Сейчас он называется Нескучный сад. Прокофий устраивал там всякие затеи, он сделал сад открытым для жителей города.

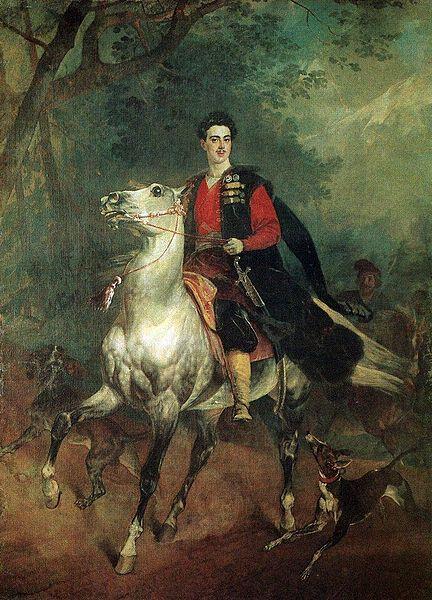

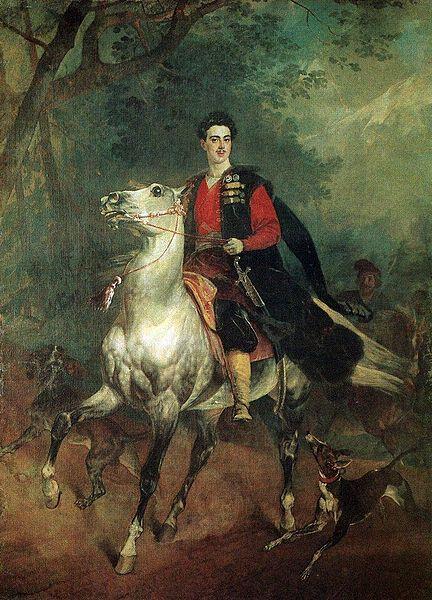

Сын Никиты Акинфиевича, Николай Никитич, который после смерти Никиты Акинфиевича унаследовал Нижнетагильские заводы, был вельможей, одним из богатейших людей России. В юные годы, в 14-летнем возрасте, он стал адъютантом князя Потемкина и был участником Русско-турецкой войны. Сопровождал Потемкина в его поездках, участвовал в боевых действиях. Потом долгие годы он жил за границей, с 1801 по 1828 г. Редко приезжал в Россию. Одним из таких редких исключений был 1806 год, когда Николай Никитич единственный раз в жизни побывал на Урале, на своих уральских заводах. Это было очень важно для него, своими глазами всё увидел, со всеми познакомился, сделал более сотни повелений – об оптимизации управления, об открытии больницы, об открытии Выйского горнозаводскеого училища при Нижнетагильском заводе и др. Потом он ещё раз приезжал в Россию вместе со старшим сыном Павлом. Приближалась война с Францией 1812 года. Николай Демидов на свои средства сформировал, экипировал и содержал целый полк. Это был Первый егерский полк Московского ополчения. Шефом полка был назначен сам Николай Никитич Демидов. И он принимал участие в военных действиях, за участие в боевых действиях награжден двумя орденами разных степеней – Анны и Владимира. И старший сын его Павел в 14 лет был участником Бородинской битвы, так же, как и его отец.

Николай Никитич

Демидов

Павел Григорьевич

Демидов

Последние годы жизни Николай Никитич провел в Италии. Он был страстным коллекционером, меценатом, собирал произведения искусства, собрал огромные коллекции, которые оставались в его имениях под Флоренцией. У него было два сына Анатолий и Павел.

Еще один Демидов (это другая ветвь) – Павел Григорьевич Демидов, один из трех сыновей Григория Акинфиевича. Он вместе с двумя братьями был отправлен в самом юном возрасте в ученое путешествие по Европе. Они проехали всю Европу, если не считать Пиренейского полуострова, где мало что могло было привлечь их внимание, и Балкан, которые входили тогда в состав Османской империи. Четыре года братья слушали лекции в Гейдельбергском университете в Германии; в Англии они побывали в Оксфорде; в Швеции они слушали лекции профессора Карла Линнея. Прежде чем поехать в какую-то страну, они занимались изучением языка этой страны. Возвратились юноши из Европы людьми европейски образованными, знающими несколько языков, видевшими всю Европу, весь просвещенный мир того времени.

Их судьбы сложились по-разному. Три брата Александр, Павел и Петр, после смерти отца унаследовали заводы. Но Павел не очень интересовался заводским делом и передал свои заводы двум братьям. Сам же сосредоточился на научных занятиях. Например, он разработал самую передовую в то время систему библиографического описания, то есть каталогизацию библиотек на научной основе. Описал собственную библиотеку, бОльшую часть её передал в Московский университет. К сожалению, все, что передавали в университет Демидовы, погибло во время московского пожара 1812 г.

Павел Григорьевич пожертвовал 100 000 рублей на открытие университета в Киеве, 100 000 рублей он пожертвовал на открытие первого университета в Сибири; предполагалось, что это будет университет в Тобольске. Но в начале XIX в. этот университет не был открыт, а когда в 1880 г. открылся первый на Востоке России университет в Томске, то вот этот демидовский капитал и был положен в основу создания первого университета на Востоке России.

Он создал училище в Ярославле, который несколько позже получил статус лицея. Павел Григорьевич пожертвовал огромные деньги на создание этого лицея.

Долгую жизнь прожил Павел Григорьевич, он скончался в 1821 г., на 82-м году жизни. После его смерти на Московском университете была установлена памятная мемориальная доска, где он упоминался как щедрый жертвователь на Московский университет.

Павел Николаевич Демидов

Павел Николаевич Демидов, старший сын Николая Никитича, который вместе с отцом в 1812 г. приехал в Россию и был участником Бородинской битвы. После смерти отца Павел унаследовал Нижнетагильские заводы. Это мой, пожалуй, любимый Демидов. Я уже более 25 лет занимаюсь изучением его жизни и деятельности и хорошо успел узнать его. Чем интересен Павел Николаевич Демидов? – Той колоссальной внутренней работой, которую он проделал. В молодые годы, так же, как и его отец, он вел беспутный образ жизни. Он служил в армии почти 15 лет и сполна отдал дань офицерским попойкам и разгульной жизни. Увлекался театром, писал раздраженные письма в московскую контору, которая вовремя не перечисляла на его счет деньги. Ему нужны были деньги на игру в карты, на хождение в театры и т. д.

Постепенно к нему приходит понимание того, что он отвечает не только за себя, не только за свою семью, но и за всё огромное горнозаводское население. И он в своих письмах, в своих распоряжениях постоянно пишет: «Водворены ли крестьяне, переведенные с моих украинских владений?», то есть построены ли им дворы накануне зимы, ведь на Урале зима суровая.

Он сделал несколько очень щедрых пожертвований на развитие культуры и образования. В частности, Павел Демидов учредил так называемый демидовский капитал, пожертвовал 500 000 рублей в помощь вдовам и сиротам так называемых Забалканских войн. Особенно важно это было для девочек-сирот, которые остались без кормильца. Их содержали, им давали элементарное образование и небольшие суммы, чтобы, когда они вырастут, они могли выйти замуж, создать семью.

В 1830 г. Павел Демидов выступил с совершенно удивительной инициативой, он в то время жил в Париже и написал письмо на имя государя императора Николая I с предложением учредить научные премии для российских ученых, внесших значительный вклад в развитие науки; позднее они получили название демидовских премий. Павел Демидов распорядился, чтобы эту премию присуждали, пока он жив, а потом решил, что было бы хорошо, если бы и после его смерти эти выплаты производились. Он распорядился выплачивать деньги Академии наук на присуждение премий в течение 25 лет после его смерти, но получил разъяснение из Сената, что он не имеет права распоряжаться деньгами наследников. Однако Павел Демидов оставил свое распоряжение в силе, и после его смерти (а умер он очень рано, в возрасте 41 года) его младший брат Анатолий подтвердил волю своего старшего брата.

После смерти Павла Николаевича демидовские премии выплачивались еще 25 лет. В общей сложности на финансирование демидовских премий ушло около миллиона рублей. В чем значение демидовских премий? Они были учреждены за 65 лет до Нобелевской премии. Демидовские премии были первым в мире опытом частного финансирования фундаментальных научных исследований. И такие крупнейшие российские ученые, как математик Пафнутий Львович Чебышев; мореплаватель Иван Федорович Крузенштерн; выдающийся хирург Николай Иванович Пирогов; химик Дмитрий Иванович Менделеев получали эту премию.

Анатолий Николаевич Демидов

Самый младший брат Павла Демидова - Анатолий Николаевич Демидов. Братья были очень разными. Павел всячески подчеркивал, что он любит все русское, отечественное. Когда он хотел заказать картину Карлу Брюллову, то считал, что она должна была быть на русский сюжет. Анатолий Демидов, как известно, заказал Брюллову картину «Последний день Помпеи». Когда Брюллов ее написал, Анатолий щедро оплатил эту работу, привез её в Россию, показал публично, а потом принес в дар государю императору. Император тут же передал ее в Эрмитаж, и теперь она экспонируется в Русском музее, то есть теперь эта картина государственная собственность, но выполнена на деньги Демидовых.

Анатолий Демидов большую часть жизни прожил за границей. Вообще он считал себя гражданином мира, любимым городом его был Париж, он очень любил Францию, любил и Италию. В Италии у них были владения под Флоренцией. Кстати, по одному из этих имений в Сан-Донато Анатолий Демидов приобрел титул и именовался князем Сан-Донато, титул он приобрел перед тем, как жениться на Матильде де Монфор, а Матильда де Монфор была племянницей Наполеона Бонапарта. Анатолий Демидов был огромным поклонником Наполеона. Тогда это не было редкостью: Наполеон был очень популярен, кумир многих. Матильда де Монфор – красавица, очень умная женщина, вышла замуж за Анатолия Демидова, брак был недолгим. В 1845 г. они разошлись, и Матильда всю жизнь получала очень большую денежную компенсацию от супруга. В общей сложности более 2-х миллионов франков было выплачено ей Нижнетагильскими заводами.

Сам Анатолий Демидов известен еще одной любопытной акцией. Он организовал научную экспедицию по югу России, финансировал ее, потратив примерно 400 000 рублей. Были проведены большие изыскательские работы, в том числе в районе Донецкого каменноугольного бассейна, было обнаружено высокое качество донецких углей и там, на этой сырьевой основе (Донецкий каменноугольный бассейн), возникла вторая металлургическая база России. В этом есть большая заслуга Анатолия Демидова. Своей экспедицией он содействовал этому. Описание работы этой экспедиции было опубликовано в России и Франции. За этот труд Анатолий Демидов был удостоен демидовской премии. Он принял премию от демидовского комитета, поблагодарил за честь, но отказался от денежной составляющей. Деньги остались в распоряжении демидовского комитета.

Страстный коллекционер, он собрал огромное богатство - произведения искусства, которые хранились в его парижской квартире и на виллах под Флоренцией. Он открыл музей Наполеона на острове Эльба: приобрел то здание, где жил Наполеон, когда он был сослан на Эльбу, пристроил к этому историческому зданию ещё одно и стал собирать туда экспонаты - предметы, принадлежавшие Наполеону, а также статуи и портреты Наполеона, медали с его изображением или в честь его побед в войнах.

По заказу Анатолия Демидова был подготовлен и поставлен во Флоренции памятник его отцу - Николаю Никитичу Демидову. Памятник сохранился, в отличие от всех других демидовских памятников, которые были снесены в советское время. В 20-е годы варварски был уничтожен демидовский некрополь в Нижнем Тагиле. Там были захоронены и Николай Никитич, и Павел Николаевич, и Павел, первый князь Сан-Донато в России. Одна из площадей во Флоренции была названа благодарными горожанами площадью Демидова - пьяцце Демидов, где и сегодня стоит этот памятник.

Павел Павлович Демидов

А вот портрет Павла Павловича, сына Павла Николаевича Демидова. Павел Павлович Демидов – первый князь Сан-Донато в России. Дело в том, что Анатолий Николаевич Демидов, князь Сан-Донато, был князем Сан-Донато только в Европе, в России он таковым не признавался. Император Николай I, а потом император Александр II не признавали его прав пользоваться княжеским титулом в России. Анатолий Николаевич умер бездетным, все свое огромное многомиллионное состояние он передал своему племяннику Павлу Павловичу вместе с титулом «князь Сан-Донато».

Только в 1872 г. Павел Павлович получил в России право именоваться князем Сан-Донато. Был утвержден герб рода Демидовых, князей Сан-Донато, и сначала старший в роду, а потом и все мужчины рода Демидовых по этой линии, потомки Павла Николаевича, пользовались титулом «князь Сан-Донато».

Когда строилась железная дорога, связавшая Екатеринбург с Пермью, - она проходила через Нижнетагильские и Кушвинские заводы, - одна из станций была названа Сан-Донато, название сохранилось до сих пор. Павел Павлович был несколько раз на Урале. Кстати, один из его приездов на Урал художественно описан Д.С. Маминым-Сибиряком в романе «Горное гнездо». Там есть герой Лаптев, заводовладелец, который приезжает осмотреть свои Уральские заводы, его прообразом был Павел Павлович Демидов. Павел Павлович тоже очень щедрый благотворитель.

Он был дважды женат. Первая его жена, урожденная княжна Мещерская, скончалась при родах, родившийся мальчик был назван в честь дедушки, князя Мещерского, Илимом. Илим – это родовое имя князей Мещерских. Второй его женой стала княжна Трубецкая. К этому времени Демидовы уже вошли в состав титулованной знати России и могли заключать браки с девицами из старинных княжеских родов.

Жизнь его, к сожалению, оказалась недолгой. Он родился в 1839 г., умер в 1885 г., прожив всего 46 лет. Потомки Павла Павловича продолжали владеть заводами на Урале. Илим больше жил за границей, служил по дипломатической части, как и многие Демидовы. Илим Павлович умер в 1943 г. во время Второй мировой войны. Последние годы жил в Греции, был до революции послом России в Греции. Одна из дочерей Павла Павловича, Аврора (названа так она была в честь бабушки, жены Павла Николаевича Демидова) вышла замуж за князя Арсения Кара Георгиевича - представителя сербского королевского дома. Демидовы породнились с одним из монархических дворов Европы. Правда, этот брак тоже длился недолго, но, тем не менее, такой факт в истории рода известен.

В 1917 г., когда началась революция, Демидовы расстались со своими заводскими владениями на Урале, а в конце 1917 г. бывшие демидовские заводы были национализированы. Таким образом, история демидовских владений на Урале заканчивается.

Представители рода Демидовых живут и сейчас. Я знаком с Ниной Григорьевной Демидовой. Она потомок Григория Акинфовича, того самого, который создавал Ботанический сад. Она живет в Москве, ей уже за 80 лет, работает в Представительстве Свердловской области в Москве, она секретарь Международного демидовского фонда, который был создан 20 лет тому назад.

Сейчас очень много потомков Демидовых находится за границей, многие потомки Демидовых носят другие фамилии. Они, как и потомки Пушкина, рассеяны по всему миру, многие живут во Франции. Иногда они приезжают в Россию. Я помню визит Александра Павловича Демидова, приехавшего с супругой из Парижа, они были в Екатеринбурге, потом они ездили в Невьянск, в Нижний Тагил. Говорят они по-русски, может быть, не очень хорошо, но, тем не менее, стараются сохранять русскую речь. Во многих семьях Демидовых сохраняют культурные традиции, хотя это и трудно людям, которые уже несколько поколений живут за границей. Интерес к русской культуре, к истории своего рода они сохраняют.

***