Анна Андреевна Ахматова 1889 - 1966

- Ахматова Анна Андреевна (настоящая фамилия — Горенко) родилась в семье морского инженера, капитана 2-го ранга в отставке на ст. Большой Фонтан под Одессой. Через год после рождения дочери семья переехала в Царское Село. Здесь Ахматова стала ученицей Мариинской гимназии, но каждое лето проводила под Севастополем.

Портрет Ахматовой работы Натана Альтмана

- В 1905 г. после развода родителей Ахматова с матерью переехала в Евпаторию. В 1906 — 1907 гг. она училась в выпускном классе Киево-Фундуклеевской гимназии, в 1908 — 1910 гг. — на юридическом отделении Киевских высших женских курсов.

Портрет Ахматовой работы Зинаиды Серебряковой

- 25 апреля 1910 г. она обвенчалась с Н. С. Гумилевым, с которым познакомилась в 1903 г. ВСвой медовый месяц Ахматова провела в Париже, затем переехала в Петербург и с 1910 по 1916 г. жила в основном в Царском Селе.

Н. С. Гумилев, А. А. Ахматова и их сын – Лев, будущий создатель теории пассионарности.

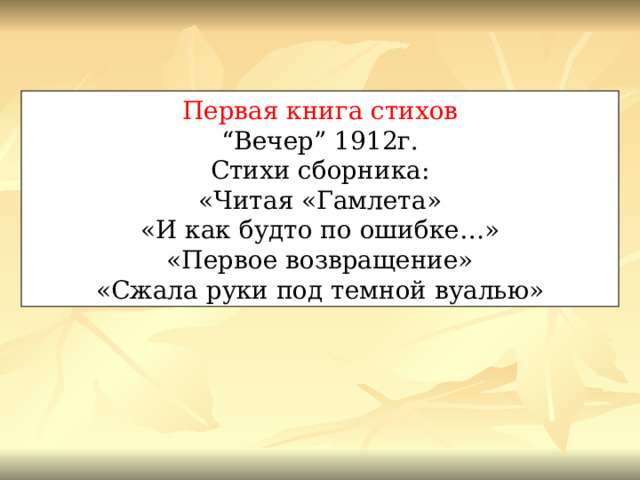

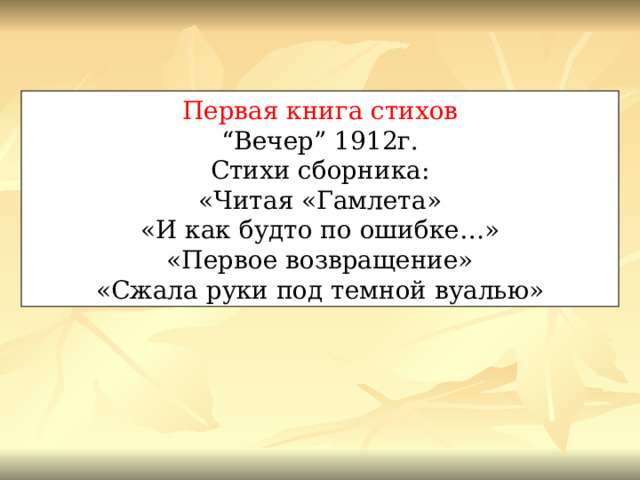

Первая книга стихов

“ Вечер” 1912г.

Стихи сборника:

«Читая «Гамлета»

«И как будто по ошибке…»

«Первое возвращение»

«Сжала руки под темной вуалью»

1.

У кладбища направо пылил пустырь,

А за ним голубела река.

Ты сказал мне: «Ну что ж, иди в монастырь

Или замуж за дурака…»

Принцы только такое всегда говорят,

Но я эту запомнила речь, –

Пусть струится она сто веков подряд

Горностаевой мантией с плеч.

2.

И как будто по ошибке

Я сказала: «Ты…»

Озарила тень улыбки

Милые черты.

От подобных оговорок

Всякий вспыхнет взор…

Я люблю тебя, как сорок

Ласковых сестёр.

1909 г.

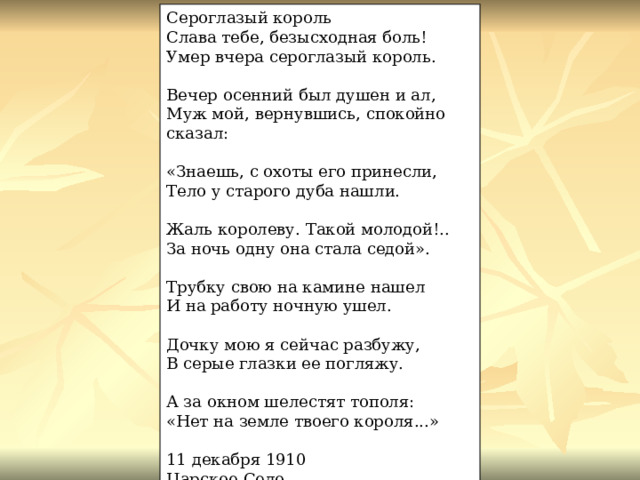

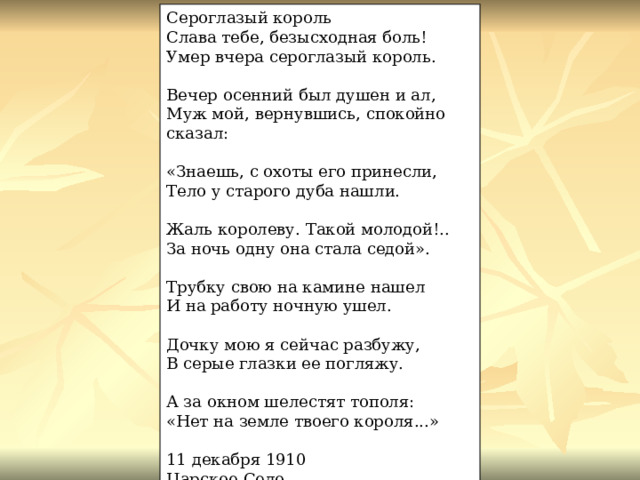

Стихотворения Ахматовой похожи на финалы повестей о любви, они сюжетны. В них наблюдается сходство с балладой, новеллой (“Сероглазый король”).

Сероглазый король

Слава тебе, безысходная боль!

Умер вчера сероглазый король.

Вечер осенний был душен и ал,

Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:

«Знаешь, с охоты его принесли,

Тело у старого дуба нашли.

Жаль королеву. Такой молодой!..

За ночь одну она стала седой».

Трубку свою на камине нашел

И на работу ночную ушел.

Дочку мою я сейчас разбужу,

В серые глазки ее погляжу.

А за окном шелестят тополя:

«Нет на земле твоего короля...»

11 декабря 1910

Царское Село

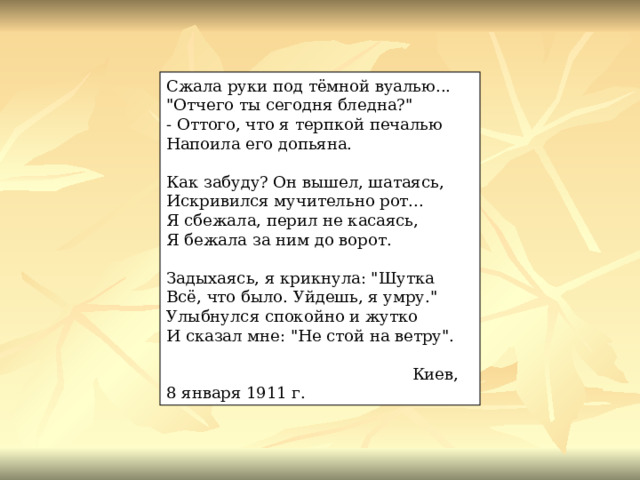

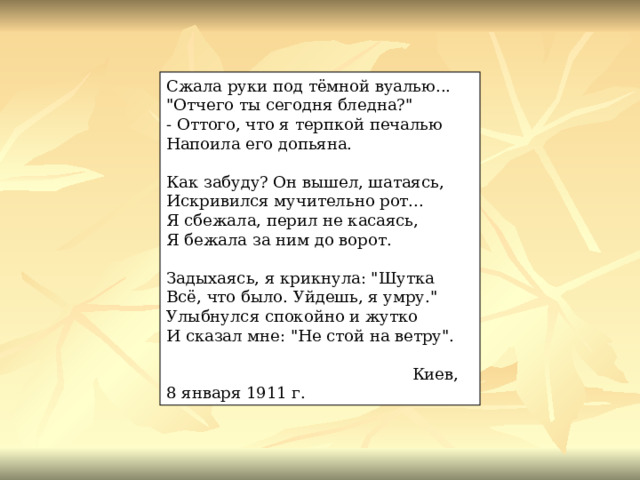

Сжала руки под тёмной вуалью...

"Отчего ты сегодня бледна?"

- Оттого, что я терпкой печалью

Напоила его допьяна.

Как забуду? Он вышел, шатаясь,

Искривился мучительно рот...

Я сбежала, перил не касаясь,

Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: "Шутка

Всё, что было. Уйдешь, я умру."

Улыбнулся спокойно и жутко

И сказал мне: "Не стой на ветру".

Киев, 8 января 1911 г.

“ Сжала руки под тёмной вуалью...” (1911)

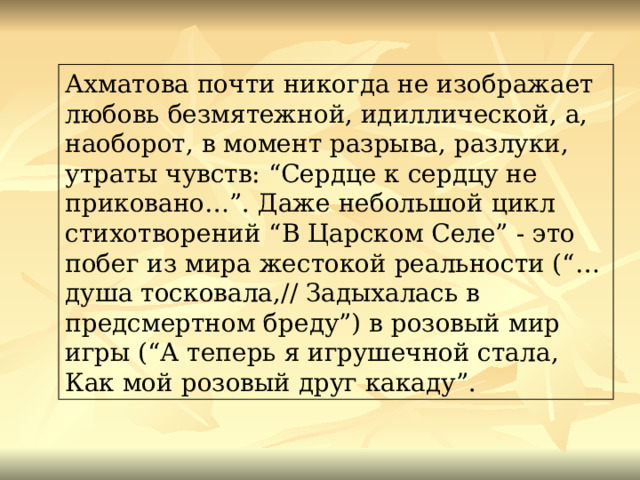

Ахматова почти никогда не изображает любовь безмятежной, идиллической, а, наоборот, в момент разрыва, разлуки, утраты чувств: “Сердце к сердцу не приковано…”. Даже небольшой цикл стихотворений “В Царском Селе” - это побег из мира жестокой реальности (“…душа тосковала,// Задыхалась в предсмертном бреду”) в розовый мир игры (“А теперь я игрушечной стала, Как мой розовый друг какаду”.

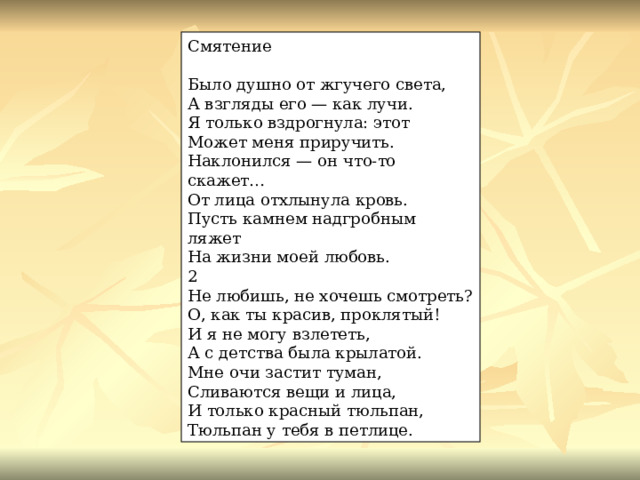

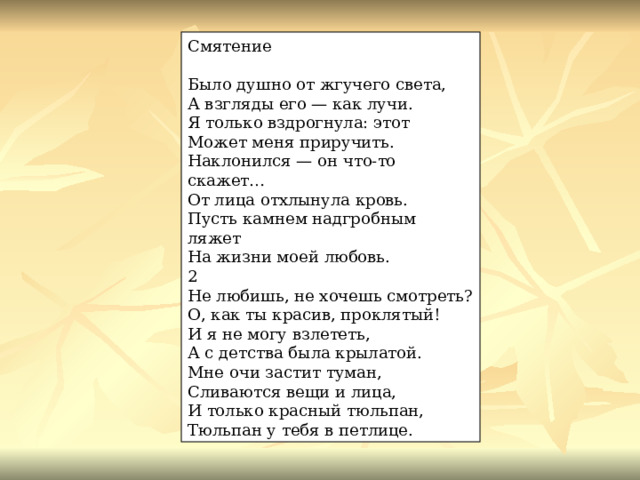

Смятение

Было душно от жгучего света,

А взгляды его — как лучи.

Я только вздрогнула: этот

Может меня приручить.

Наклонился — он что-то скажет…

От лица отхлынула кровь.

Пусть камнем надгробным ляжет

На жизни моей любовь.

2

Не любишь, не хочешь смотреть?

О, как ты красив, проклятый!

И я не могу взлететь,

А с детства была крылатой.

Мне очи застит туман,

Сливаются вещи и лица,

И только красный тюльпан,

Тюльпан у тебя в петлице.

3

Как велит простая учтивость,

Подошел ко мне, улыбнулся,

Полуласково, полулениво

Поцелуем руки коснулся —

И загадочных, древних ликов

На меня поглядели очи…

Десять лет замираний и криков,

Все мои бессонные ночи

Я вложила в тихое слово

И сказала его напрасно.

Отошел ты, и стало снова

На душе и пусто и ясно.

1912 г.

Первые к ниги Ахматовой

- Печаль, которой дышали стихи "Вечера", казалась печалью "мудрого и уже утомленного сердца" и была пронизана "смертельным ядом иронии» .

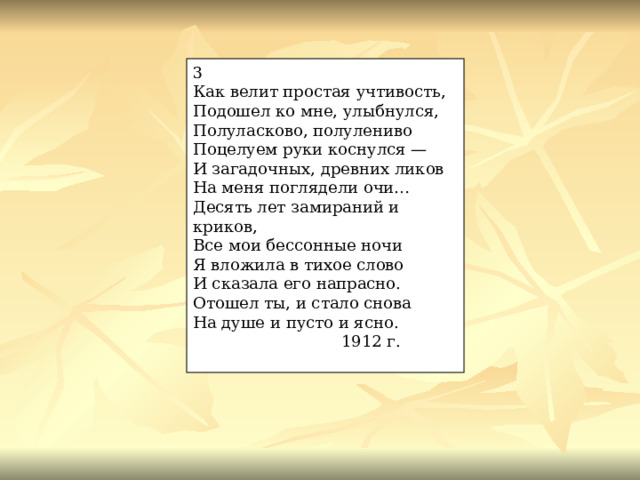

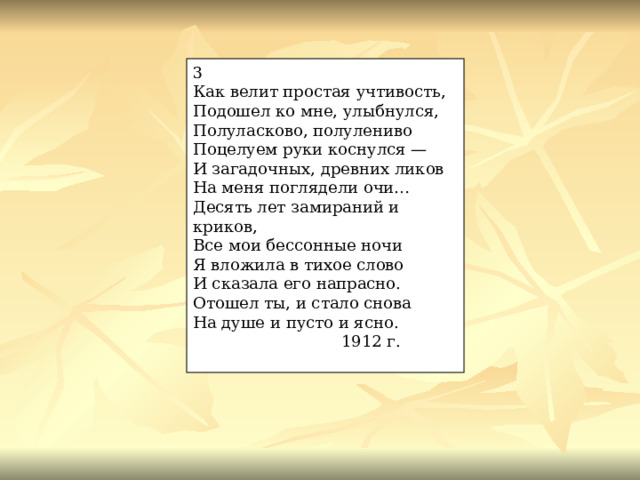

Я научилась просто, мудро жить,

Смотреть на небо и молиться Богу,

И долго перед вечером бродить,

Чтоб утомить ненужную тревогу.

Когда шуршат в овраге лопухи

И никнет гроздь рябины желто-красной,

Слагаю я веселые стихи

О жизни тленной, тленной и прекрасной.

Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь

Пушистый кот, мурлыкает умильней,

И яркий загорается огонь

На башенке озерной лесопильни.

Лишь изредка прорезывает тишь

Крик аиста, слетевшего на крышу.

И если в дверь мою ты постучишь,

Мне кажется, я даже не услышу.

Ахматова – создатель нового поэтического языка.

Камерность – небольшой круг тем.

В первых книгах Ахматовой. Преимущественно любовь.

Романность – книга развивается как роман, с основными темами: встречи, признания, расставания.

Маскарадность – героиня выступает под различными масками

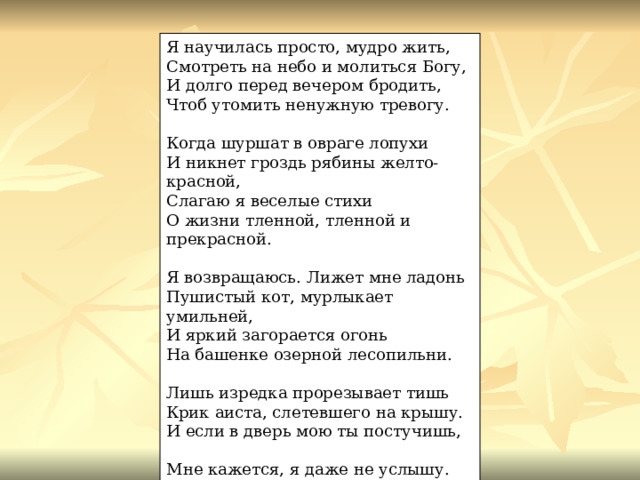

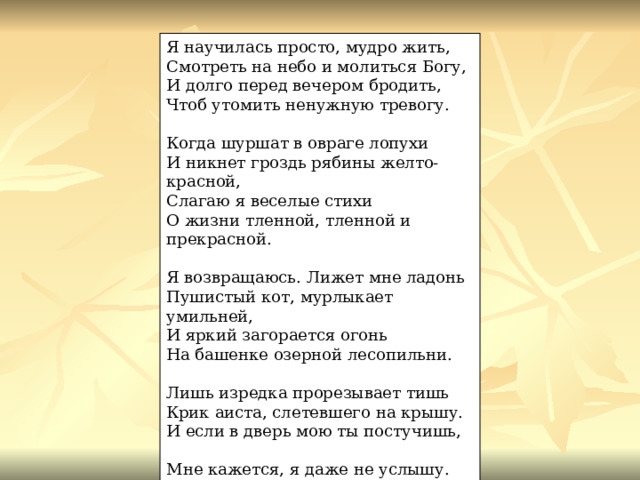

Звенела музыка в саду

Таким невыразимым горем.

Свежо и остро пахли морем

На блюде устрицы во льду.

Он мне сказал: «Я верный друг!»

И моего коснулся платья.

Так не похожи на объятья

Прикосновенья этих рук.

Так гладят кошек или птиц,

Так на наездниц смотрят стройных…

Лишь смех в глазах его спокойных

Под легким золотом ресниц.

А скорбных скрипок голоса

Поют за стелющимся дымом:

«Благослови же небеса —

Ты в первый раз одна с любимым».

1913 г.

Это тема любви, которая развивается в декорациях Царского Села и Петербурга

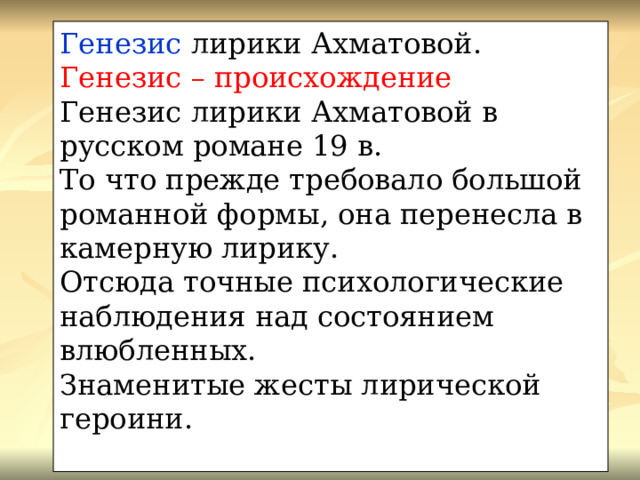

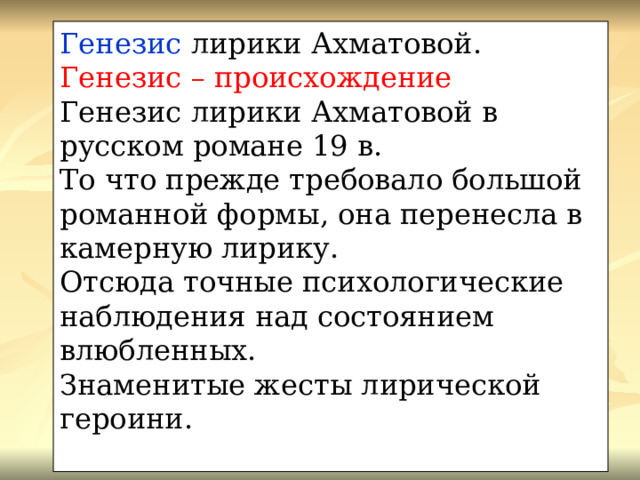

Генезис лирики Ахматовой.

Генезис – происхождение

Генезис лирики Ахматовой в русском романе 19 в.

То что прежде требовало большой романной формы, она перенесла в камерную лирику.

Отсюда точные психологические наблюдения над состоянием влюбленных.

Знаменитые жесты лирической героини.

Для стихотворений этого периода характерны следующие признаки акмеизма:

ясный взгляд на жизнь;

стремление к простоте, естественности;

конкретно-чувственное восприятие “вещного мира”;

увлеченное любование мелочами;

близость стиха разговорному строю языка;

камерность.

Лирике Ахматовой присуща интимность, она воспринимается как личные дневники, так как в образе лирической героини прослеживаются автобиографические черты поэта.

Но Ахматова – современник «Мира искусств», поэтому она периодически надевает ту или иную маску

То она брошенная жена, то Офелия из «Гамлета», простая женщина из русской деревни или средневековой Европы, то грешная блудница, то монахиня.

Строгая классицистичность Петербурга и Царского диктует строгую форму ее стихов.

Холодная чеканность формы вступает в замечательный драматический конфликт с горячей страстью, которая слышится в лирике.

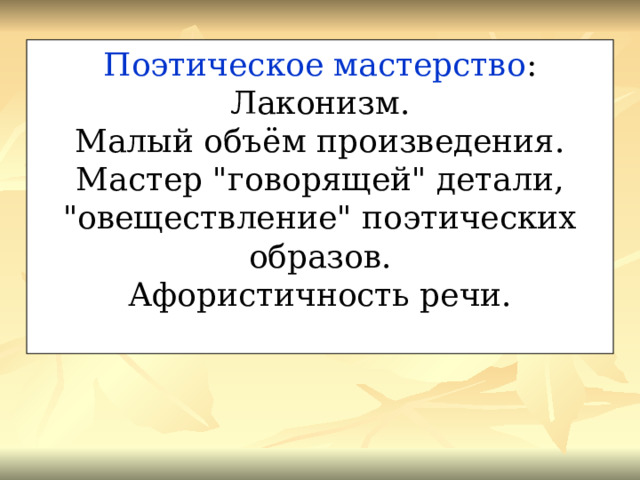

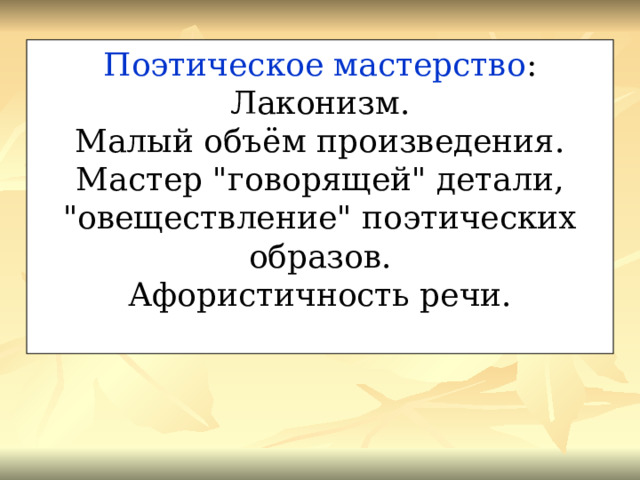

Поэтическое мастерство :

Лаконизм.

Малый объём произведения.

Мастер "говорящей" детали, "овеществление" поэтических образов.

Афористичность речи.

- После "Четок" к Ахматовой приходит слава. Ее лирика оказалась близка не только "влюбленным гимназисткам", как иронично замечала Ахматова. Среди ее восторженных поклонников были поэты, только входившие в литературу, — М. И. Цветаева, Б. Л. Пастернак.

- Более сдержано, н о все же одобрительно отнеслись к Ахматовой А. А. Блок и В. Я. Брюсов.

- В эти годы Ахматова становится излюбленной моделью для многих художников и адресатом многочисленных стихотворных посвящений. Ее образ постепенно превращается в неотъемлемый символ петербургской поэзии эпохи акмеизма.

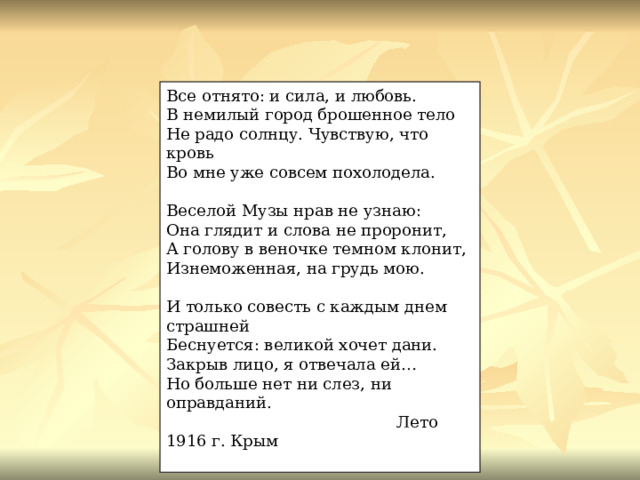

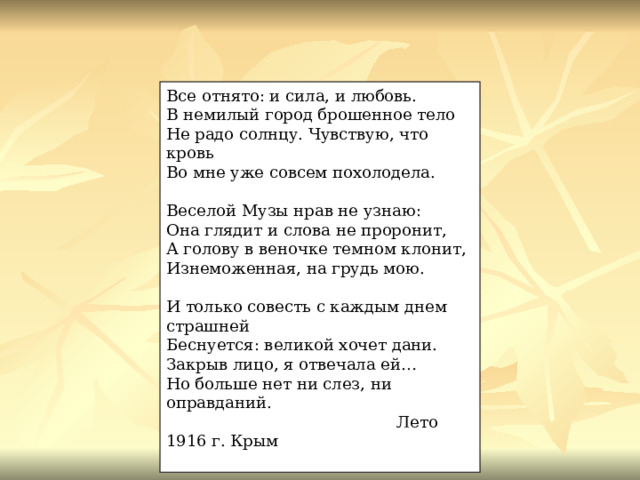

Первая мировая война

- В годы первой мировой войны Ахматова с болью отозвалась на трагедии военного времени .

Все отнято: и сила, и любовь.

В немилый город брошенное тело

Не радо солнцу. Чувствую, что кровь

Во мне уже совсем похолодела.

Веселой Музы нрав не узнаю:

Она глядит и слова не проронит,

А голову в веночке темном клонит,

Изнеможенная, на грудь мою.

И только совесть с каждым днем страшней

Беснуется: великой хочет дани.

Закрыв лицо, я отвечала ей…

Но больше нет ни слез, ни оправданий.

Лето 1916 г. Крым

- Сборник

- "Белая стая", вышедший в сентябре 1917 г., не имел столь шумного успеха, как предыдущие книги.

«Двадцать первое. Ночь. Понедельник.»

Двадцать первое. Ночь. Понедельник.

Очертанья столицы во мгле.

Сочинил же какой-то бездельник,

Что бывает любовь на земле.

И от лености или со скуки

Все поверили, так и живут:

Ждут свиданий, боятся разлуки

И любовные песни поют.

Но иным открывается тайна,

И почиет на них тишина…

Я на это наткнулась случайно

И с тех пор все как будто больна.

1917 г.

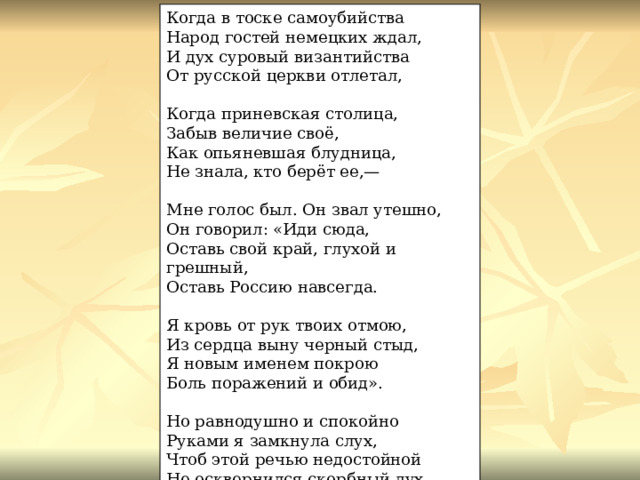

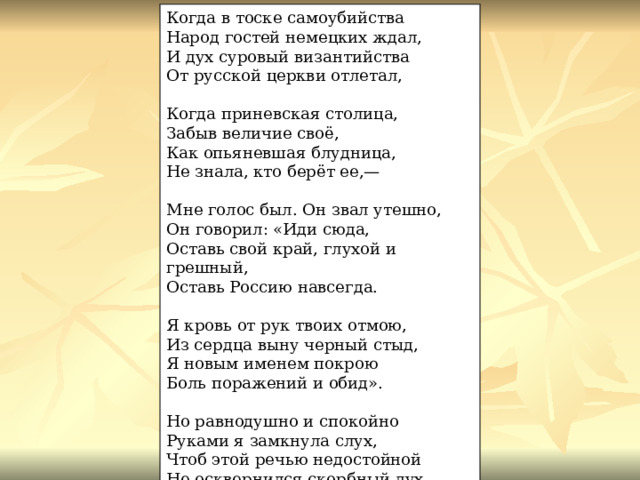

Внутренний мир любящей женщины расширяется до глобальных, общечеловеческих масштабов, и потому в мир стихов Ахматовой входит любовь к людям, к родной земле, к Родине. Всё чётче звучат патриотические мотивы.

Когда в тоске самоубийства

Народ гостей немецких ждал,

И дух суровый византийства

От русской церкви отлетал,

Когда приневская столица,

Забыв величие своё,

Как опьяневшая блудница,

Не знала, кто берёт ее,—

Мне голос был. Он звал утешно,

Он говорил: «Иди сюда,

Оставь свой край, глухой и грешный,

Оставь Россию навсегда.

Я кровь от рук твоих отмою,

Из сердца выну черный стыд,

Я новым именем покрою

Боль поражений и обид».

Но равнодушно и спокойно

Руками я замкнула слух,

Чтоб этой речью недостойной

Не осквернился скорбный дух. 1917 г.

«Подорожник» апрель 1921 г.

В ночь с 3 на 4 августа арестован, а затем, через три недели, расстрелян Николай Гумилёв.

"Это просто, это ясно…", "О нет, я не тебя любила…", "Не с теми я, кто бросил землю…", "Долгим взглядом твоим истомлённая…"

В годы Советской власти

- С 1924 г. Ахматову перестают печатать. В 1926 г. должно было выйти двухтомное собрание ее стихотворений, однако издание не состоялось, несмотря на продолжительные и настойчивые хлопоты. Только в 1940 г. увидел свет небольшой сборник "Из шести книг", а два следующих — в 1960-е годы

Трагические годы

- В трагические 1930 — 1940-е годы Ахматова разделила судьбу многих своих соотечественников, пережив арест сына, мужа, гибель друзей, свое отлучение от литературы партийным постановлением 1946 г. Самим временем ей было дано нравственное право сказать вместе со "стомилльонным народом": "Мы ни единого удара не отклонили от себя".

Судьба великого города в годы войны

Героическая оборона Ленинграда.

Сентябрь 1941 г.- декабрь 1943 г.

Прорыв блокады Ленинграда - январь 1943 г.

«Мужество»

Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,

Не горько остаться без крова,

И мы сохраним тебя, русская речь,

Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,

И внукам дадим, и от плена спасем

Навеки.

23 февраля 1942 г., Ташкент.

1

Щели в саду вырыты,

Не горят огни.

Питерские сироты,

Детоньки мои!

Под землей не дышится,

Боль сверлит висок,

Сквозь бомбежку слышится

Детский голосок.

2

Постучи кулачком — я открою.

Я тебе открывала всегда.

Я теперь за высокой горою,

За пустыней, за ветром и зноем,

Но тебя не предам никогда…

Твоего я не слышала стона.

Хлеба ты у меня не просил.

Принеси же мне ветку клена

Или просто травинок зеленых,

Как ты прошлой весной приносил.

Принеси же мне горсточку чистой,

Нашей невской студеной воды,

И с головки твоей золотистой

Я кровавые смою следы. 1942 г.

«Памяти Вали»

In memoriam (Название стихотворения переводится с латыни "В память"

цикл "Ветер войны"

«А вы, мои друзья…»

А вы, мои друзья последнего призыва!

Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена.

Над вашей памятью не стыть плакучей ивой,

А крикнуть на весь мир все ваши имена!

Да что там имена!

Ведь все равно - вы с нами!..

Все на колени, все!

Багряный хлынул свет!

И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами -

Живые с мёртвыми: для славы мёртвых нет.

август 1942 г;

ПРИМОРСКИЙ СОНЕТ

«Здесь все меня переживет…»

Здесь все меня переживет,

Всё, даже ветхие скворешни

И этот воздух, воздух вешний,

Морской свершивший перелет.

И голос вечности зовет

С неодолимостью нездешней,

И над цветущею черешней

Сиянье легкий месяц льет.

И кажется такой нетрудной,

Белея в чаще изумрудной,

Дорога не скажу куда…

Там средь стволов еще светлее, И все похоже на аллею У царскосельского пруда.

Комарово 1958 г..

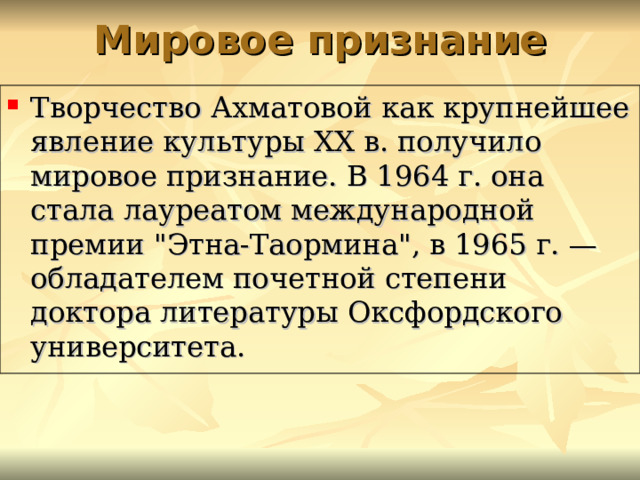

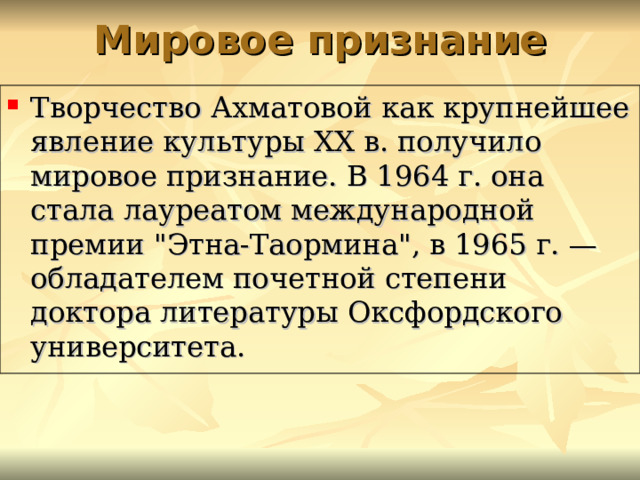

Мировое признание

- Творчество Ахматовой как крупнейшее явление культуры XX в. получило мировое признание. В 1964 г. она стала лауреатом международной премии "Этна-Таормина", в 1965 г. — обладателем почетной степени доктора литературы Оксфордского университета.

«Родная земля»

В заветных ладанках не носим на груди,

О ней стихи навзрыд не сочиняем,

Наш горький сон она не бередит,

Не кажется обетованным раем.

Не делаем ее в душе своей

Предметом купли и продажи,

Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,

О ней не вспоминаем даже.

Да, для нас это грязь на калошах,

Да, для нас это хруст на зубах.

И мы мелем, и месим, и крошим

Тот ни в чем не замешанный прах.

Но ложимся в нее и становимся ею,

Оттого и зовем так свободно — своею.

1961 Ленинград

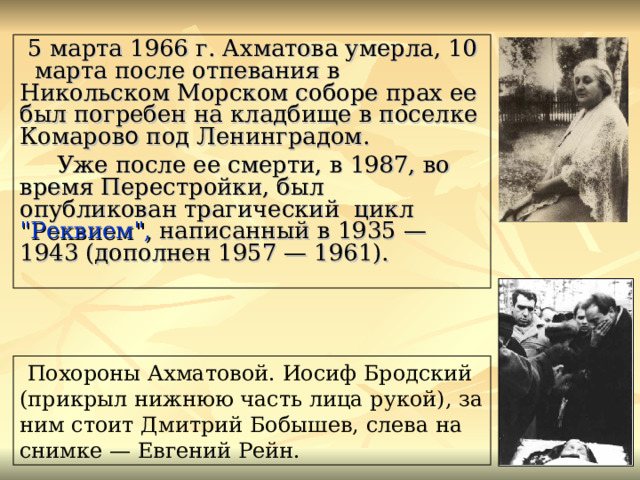

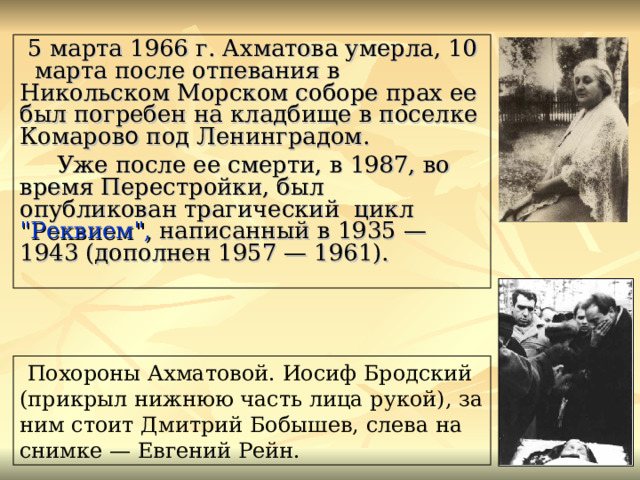

5 марта 1966 г. Ахматова умерла, 10 марта после отпевания в Никольском Морском соборе прах ее был погребен на кладбище в поселке Комаров о под Ленинградом.

Уже после ее смерти, в 1987, во время Перестройки, был опубликован трагический цикл "Реквием", написанный в 1935 — 1943 (дополнен 1957 — 1961).

Похороны Ахматовой. Иосиф Бродский (прикрыл нижнюю часть лица рукой), за ним стоит Дмитрий Бобышев, слева на снимке — Евгений Рейн.