ОТГОЛОСКИ СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ 19-20 ВЕКОВ

Составлено и разработано

учителем русского языка и литературы

МБОУ СОШ № 19 г. Мичуринска Шелковниковым Игорем Вячеславовичем

- Основные цели мероприятия.

- 1.Образовательная.

Познакомить обучающихся с эпизодическими моментами произведений русских и советских писателей -классиков, в которых явно прослеживается связь русской литературы с древнейшими духовными корнями великого славянства. Обратить внимание детей на очевидную славянскую «природу» русской литературы.

2.Воспитательная.

- Дети должны испытывать неподдельный интерес к великому славянскому наследию, потому что осознание своей причастности к древнеславянской культуре веками формировало сознание русского человека – патриота. Внимание к культуре предков способно разбудить в душе ребёнка чувство патриотизма.

-

3.Развивающая.

- Интеллектуальная игра – викторина «Что?Где?Когда?» способствует развитию навыков логического анализа, совершенствует системное мышление, учит находить искомое, руководствуясь «методом исключения».

Вводный вопрос для проведения жеребьёвки

В книге известного русского бытописателя 19 века Мельникова –Печёрского упоминается множество магических славянских рецептов из древней книги «Русский травник». Есть там и такое описание: «Мать – Сыра Земля и живая вода тот цветок породили, а сила у того цветка против нечисти водяной и лесной, против злого глаза очень большая». Известно, что славяне этот цветок звали «одолень – травою». Современная ботаника утверждает, что это родственник индийского лотоса.

О каком растении идёт речь?

Кувшинка или водяная лилия

СЕРИЯ «ЧЁРНЫЙ ЯЩИК»

Как известно, встреча с некоторыми животными есть предвестник беды. Пушкин вспоминал, что в ноябре 1825 года он решил тайно бежать в Петербург из Михайловской ссылки. Когда его зимний возок выезжал из имения, дорогу пересекло животное, которое набожные крестьяне всегда считали «младшим братом чёрта». Поэт не на шутку встревожился и велел вернуться назад. Невероятно, но факт: Пушкин невольно избежал тем самым участи своих друзей – декабристов.

Какое животное «сидит» в ящике?

Заяц-русак

СЕРИЯ «ЧЁРНЫЙ ЯЩИК»

В стихотворении К.Д. Бальмонта «Славянское древо»

есть такие строки:

Но лишь не забудем, что круглый нам год

От ивы к берёзе, от вишенья к ели

Зелёное Древо цветёт.

И туча протянется с молнией, с громом,

Как дьявольский омут, как ведьмовский сглаз,

Но Древо есть терем, и этим хоромам

Нет гибели, вечен их час.

Славянские мифы это священное дерево обожествляли:

крона его пребывала в небе, в мире богов; ствол – в мире

людей, а корни уходили в подземное царство мёртвых. В

священных рощах наши предки славяне поклонялись

этому древу.

В ящике есть плод этого загадочного дерева. Назовите

его.

Дуб

В балладе А.С.Пушкина « Песнь о Вещем Олеге» главный герой обращается к останкам коня: Твой старый хозяин тебя пережил: На тризне, уже недалёкой, Не ты под секирой ковыль обагришь И жаркою кровью мой прах окропишь! О каком древнейшем славянском обряде идёт речь? Известно только, что тризна сохранилась у православных славян, но теперь называется иначе.

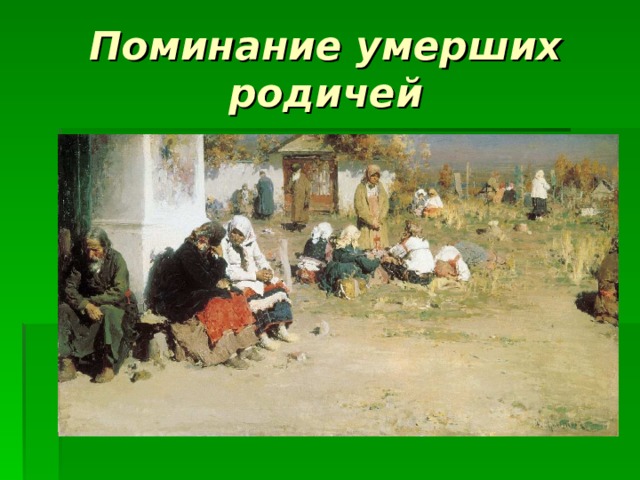

Тризна - поминание умершего, поминки

Л.Н. Толстой однажды заметил: «Чтобы узнать историю шотландцев, вслушайтесь в печальный гул волынки. Чтобы постигнуть француза, отведайте вина. Узнать же о прошлом русских можно, если внимательно посмотреть на конька деревенской крестьянской избы. Здесь наша былинная древность». Так что же можно узнать о древних славянах, разглядывая голову культового конька? Какой образ жизни вели наши пращуры?

Конь – священное животное, так как в древности славяне были кочевниками

На Русском Севере до сих пор существует жанр народной небылицы – бухтины. К жанру бухтины – небывальщины обратился писатель Даниил Хармс, создавая сборник рассказов «Из неопубликованного». Это пародии на биографические монографии о писателях 19 века. Внимание, условие вопроса: «Однажды Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Чехов, Островский и Достоевский (царствие им небесное ) поехали в гости в имение к своему другу – писателю ( царствие ему небесное ). Там и заночевали ( царствие им небесное ). Только Пушкин к нему не поехал, потому что не любил этого писателя. А ещё смеялся над ним и называл «колхозником» (царствие им небесное). Вопрос: какого русского писателя – классика Пушкин мог бы именовать «колхозником» и почему?

Л.Н. Толстой

В произведениях А.К. Толстого, русского писателя – классика 19 века, отражено древнее славянское поверье. Наши предки считали, что мертвецы – кровососы (вурдалаки ) скрываются от преследования, приняв облик зверя. В какого же зверя превращались упыри?

Волк, в сербском языке упырь до сих пор именуется как «волкодлак»

Княгиня Ярославна в «Слове о полку Игореве» так оплакивает разлуку с любимым, обращаясь к ветру: «Зачем, господине, радость мою по ковылю развеял?» Трава ковыль в народной поэзии считается «горькой бедушкой», являясь символом неизбывной печали. Вопрос: назовите общерусское название этой очень известной степной травы с горьким соком.

Горькая полынь

Николай Константинович Рерих – известный историк, этнограф и писатель – искал прародину славян в Индии .Он собрал массу доказательств верности своей теории. В одном из очерков он описал похоронный индийский обычай. Тело умершей хранительницы рода поместили в хижину на четырёх столбах- опорах. Ошеломлённый Рерих вспомнил о том, что этот древнейший арийский обряд до сих пор иносказательно упоминается в русском фольклоре. Вопрос: какой русский фольклорный персонаж( и его имидж) несёт в себе память об индийских корнях славян?

Баба – Яга, костяная нога ( она же мёртвая)

«Чую Радуницу Божью !» - самозабвенно восклицал в стихах поэт Сергей Есенин. Издавна русские крестьяне трепетно относились к этому древнейшему празднику, берущему своё начало в арийской мифологии. Справляли этот обряд всегда весной. Его этимология восходит не к слову «радость», а к словам «род» и «родич». Итак, вопрос: что это за праздник, с каким языческим культом арийцев он связан?

Поминание умерших родичей

Критик Белинский назвал поэму «Слово о полку Игореве» «цветком славянской поэзии». Докажите это утверждение, учитывая тот факт, что рифмы как таковой в поэме нет. Какой один – единственный признак роднит поэму с народной славянской поэзией?

Белый нерифмованный стих

Не шуми, мати – зелёная дубравушка.

Не мешай мне, молодцу, думу думати…

(слова из народной песни)

Широко известна шутливая поговорка: что русскому хорошо, то немцу – смерть. В сюжете одного из рассказов Н.С. Лескова упоминается реально произошедший трагикомический случай. Приезжий немец вздумал сдуру потягаться с русским священником в обжорстве в дни великого весеннего праздника. Незадачливый иностранец скончался от заворота кишок… Вопрос: какое чисто славянское кушанье угробило немца?

Блины на Масленицу

Многим ценителям поэзии известны строки из стихотворения Марины Ивановны Цветаевой, которая свою судьбу связывала с рябиной: Красною кистью Рябина зажглась. Падали листья. Я родилась. Вопрос: какое славянское языческое поверье отражено в данном стихотворении?

Каждому человеку дано Богом дерево - покровитель

Известно, что советского поэта Н.М.Рубцова часто посещали вещие мысли и видения, предрекавшие ему беду. В стихотворении «Вечернее происшествие» упоминается древняя печальная примета: Куст бузины шевельнулся, пала на плечи роса, Белая лошадь в тумане смотрит мне прямо в глаза; Я испугаюсь, отпряну, сердце испуг шевельнёт, Мимо зелёной поляны ловко тропинка вильнёт. Итак, вопрос: что предрекала славянину неожиданная встреча в лесу с белой незасёдланной лошадью?

Скорая и неожиданная смерть

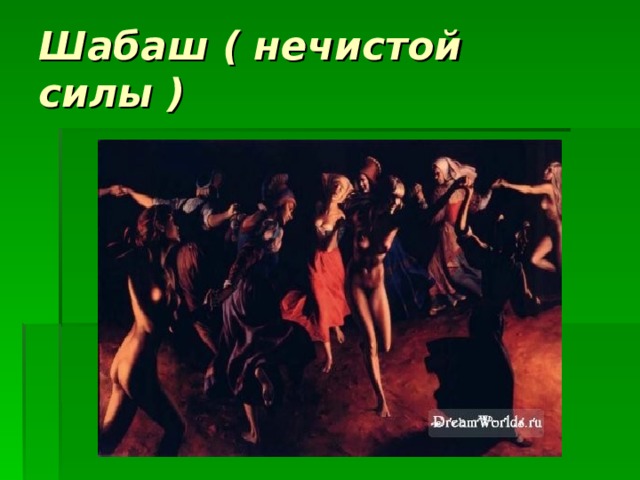

В романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» упоминается об участии Маргариты в пире Сатаны. Древние русичи считали, что раз в год, весной, нечистая сила собиралась на горе под Киевом на свой нечестивый праздник. Православные священники называли этот праздник нечисти древнееврейским словом, которое у иудеев обозначало название одного из выходных дней недели. Как ни странно, это слово быстро вошло в русскую речь и теперь обозначает нечестивое собрание, кощунство, немыслимое безобразие. Назовите это слово.

Шабаш ( нечистой силы )

В одной из повестей Гоголя упоминается древнейший славянский праздник. Церковь до сих пор считает его «бесовским» и строжайше запрещает. Однако это языческое игрище и сегодня популярно не только у славян, но и у других народов. Герой гоголевской повести серьёзно осложнил себе жизнь, связавшись с нечистой силой и отправившись в лес ночью за колдовским цветком. Всё это было накануне праздника. Вопрос: что же это за праздник?

Ивана Купала ( Иванов день )

В повести К.Г.Паустовского «Судьба Шарля Лонсевиля» рассказывается о жизни и смерти пленного наполеоновского офицера, волею судеб оказавшегося в России. Умершего француза оплакивала деревенская русская женщина Анфиса, сама потерявшая сына , участника Наполеоновских войн. Вот как об этом пишет Паустовский: Анфиса никогда не пела обыкновенных причитаний. Она их придумывала около каждого гроба, и почему – то каждый покойник был ей жалок и мил, как родной. - Вот весна пришла, за окном стоит, а ты лежишь, соколик милый, ничего не надобно тебе – ни слезы материнской, ни жалости девичьей. Причалила ладья к последнему небесному плоту. Сам Господь к тебе идёт, сам Господь подымает тебя – знает, помер на далёкой сторонушке. Прощаясь, она поцеловала Лонсевиля в лоб, и крупная слеза упала на мёртвое лицо и запуталась в ресницах. Вопрос: к какому изустному народному жанру относятся причитания крестьянки Анфисы? Кем она была по своему искусству, которое нельзя изобразить притворно?

Жанр плача, плакальщица

Как известно, суеверность осуждается не только официальной церковью, но и большинством людей. Однако обратимся к характеристике Татьяны Лариной – любимейшей героини самого А.С.Пушкина: Татьяна верила преданьям Простонародной старины, И снам, и карточным гаданьям, И предсказаниям луны… Вопрос: почему Пушкин с нескрываемой любовью рисует свою героиню? Показателем чего являются народные по своей сути суеверия Татьяны?

Героиня романа символизирует собой настоящую «русскость»