История экологии. Основные этапы развития аутэкологии. Значение работ Геккеля, Шелфорда, Миттчерлиха и Либиха в развитии научного эутологического направления

План работы:

1) Понятие экологии. История, этапы становления науки.

2) Понятие аутэкологии. Цели и задачи. Основные законы аутэкологии.

3) Значение работ Э. Геккеля, Э. Шелфорда, Митчерлиха, Ю. Либиха

в развитии научного эутологического направления.

Экология. Этапы развития экологии

Экология как дисциплина возникла в середине XIX века, в самостоятельную науку превратилась только в XX веке. Накопление экологических сведений началось с момента появления человека на Земле.

Экология – наука о взаимоотношениях живых организмов, среды их обитания.

В последние годы в термин « Экология » вносится в значительной степени социальный аспект, и трактуется как область знания об устройстве и функционировании многоуровневых систем в природе, обществе и их взаимосвязи.

Задачи экологии:

- исследование закономерностей организации жизней ;

- регуляция численности популяций ;

- прогнозирование изменений окруж. среды под влиянием деятельности человека;

- восстановление разрушенных природных систем;

- сохранение эталонных участков биосферы.

Экология связана с биологией, физиологией, химией, генетикой, географией, математикой, правом и другими дисциплинами. Главным объектом изучения экологии являются экосистемы .

В истории развития экологии как науки можно выделить четыре основных этапа:

- Зарождение и становление экологии как науки

(до 1866г.)

Ж. Ламарк и Мальтус впервые предупреждают человечество о возможных негативных последствиях воздействия человека на природу.

2. Оформление экологии в самостоятельную отрасль знаний (1866 – 1936гг).

1.Дарвин является основателем учения об эволюции органического мира. Его вывод о существовании в природе борьбы за существование относится к числу центральных к экологии.

2.Геккель сформулировал понятия: экология, окружающая среда, органические и неорганические условия существования и отношения между организмами.

3. Накоплением большого фактического материала по экологии популяций (1936 – 1976гг.)

1.Термин «Экология» прочно входит в научную литературу.

2.Впервые возникает статистическая обработка данных.

3.В.В. Докучаев предположил, что почва, горная порода, климат и живые организмы составляют единое целое.

4.В.И. Вернадский создал учение о биосфере и ноосфере.

5.Сукачев разработал учение о биогеоценозе. Появляются первые учебники и монографии (например, Ч. Элтон «Экология животных»).

4. Становление экологии как учебного предмета

(1976 – по настоящее время)

Создается масса общественных организаций, занимающихся проблемами экологии. Например, Римский клуб – международная группа выдающихся ученых, политических деятелей, государственных деятелей, занимающиеся изучением проблем демографического взрыва, опустынивания, парникового эффекта и др.

Основной, частью экологии является общая экология , изучающая общие закономерности взаимоотношений любых живых организмов (включая как биологическое существо). В составе общей экологии выделяют следующие основные разделы:

- аутэкологию , исследующую индивидуальные связи отдельного организма (виды, особи) с окружающей его средой;

- популяционную экологию (демоэкологию), в задачу которой входит изучение структуры и динамики популяций отдельных видов. Популяционную экологию рассматривают и как специальный раздел аутэкологии;

- синэкологию (биоценологию) - изучающую взаимоотношение популяций, сообществ и экосистем со средой .

Аутэкология изучает жизненные циклы и отношение к факторам среды отдельных особей или видов.

Цель ее заключается в том, чтобы выявить характер приспособления их к жизни в конкретном сообществе, их роль в экосистеме.

Задача аутэкологии - выявление физиологических, морфологических приспособлений (адаптаций) видов к различным экологическим условиям: режиму увлажнения, высоким и низким температурам, засолению почвы (для растений). В последние годы у аутэкологии появилась новая задача - изучение механизмов реагирования организмов на различные варианты химического и физического загрязнения (включая радиоактивное загрязнение) среды.

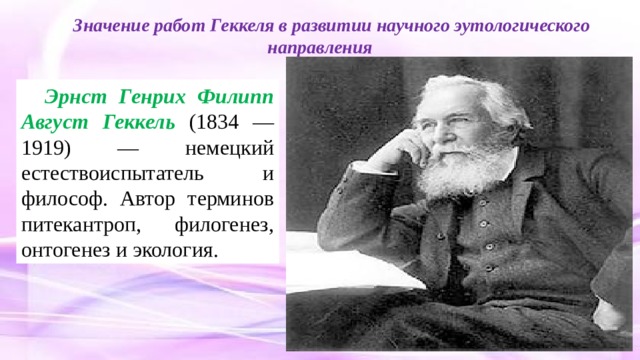

Значение работ Геккеля в развитии научного эутологического направления

Эрнст Генрих Филипп Август Геккель (1834 — 1919) — немецкий естествоиспытатель и философ. Автор терминов питекантроп, филогенез, онтогенез и экология.

В 1863 он выступил с публичной речью о дарвинизме на заседании Немецкого научного общества, в 1866 вышла его книга «Общая морфология организмов». Спустя 2 года появилась «Естественная история миротворения».

Геккель сформулировал биогенетический закон , согласно которому в индивидуальном развитии организма воспроизводятся основные этапы его эволюции. Построил первое генеалогическое древо животного царства. На нем было показано положение человека в системе рядом с гориллой и орангутаном.

Э. Геккель дал определение: « Экология - это познание экономики природы, одновременное исследование взаимоотношений всего живого с органическими и неорганическими компонентами среды. Труд Геккеля построен на громадном фактическом материале, накопленном классической биологией, и главным образом посвящен тому направлению, которое сейчас называют аутэкологией или экологией отдельных видов .

Биография Виктора Эрнеста Шелфорда

Шелфорд Виктор Эрнест (1877 - 1968), американский зоолог, специалист в области экологии.

Занимался эколого-физиологической биогеографией животных.

Первый описал природу Северной Америки с экологической точки зрения.

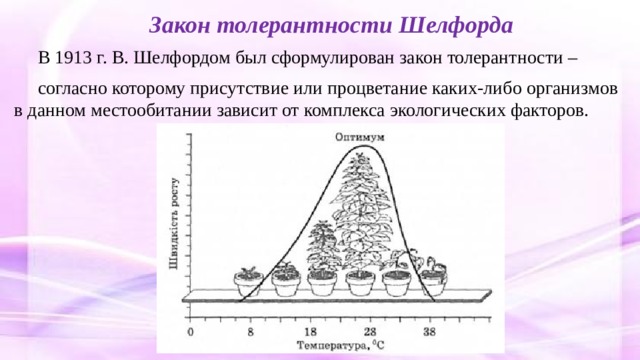

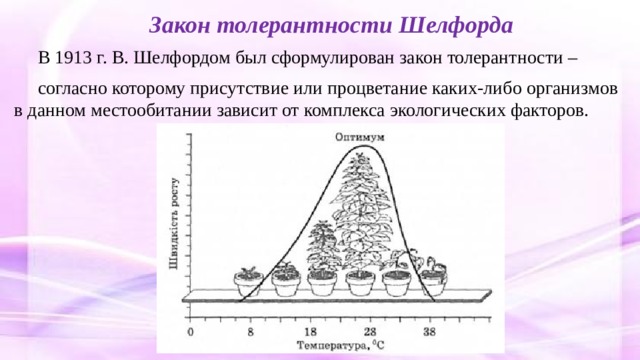

Закон толерантности Шелфорда

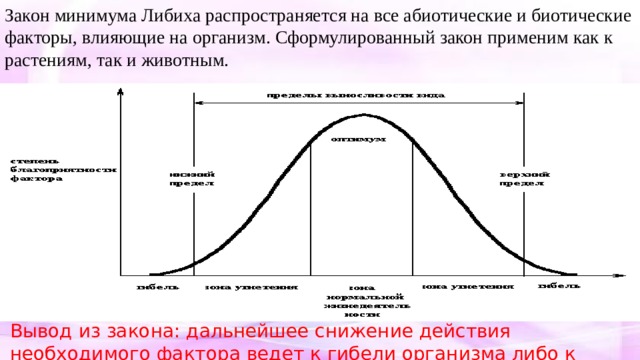

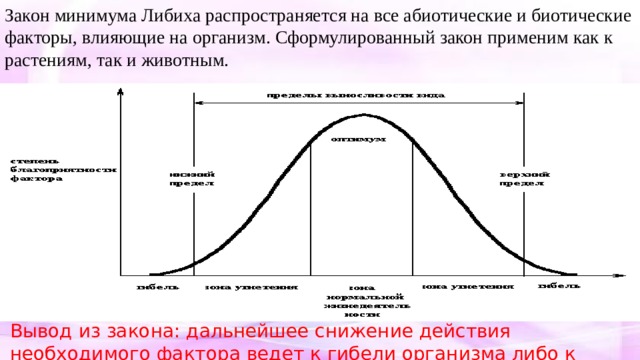

В 1913 г. В. Шелфордом был сформулирован закон толерантности –

согласно которому присутствие или процветание каких-либо организмов в данном местообитании зависит от комплекса экологических факторов.

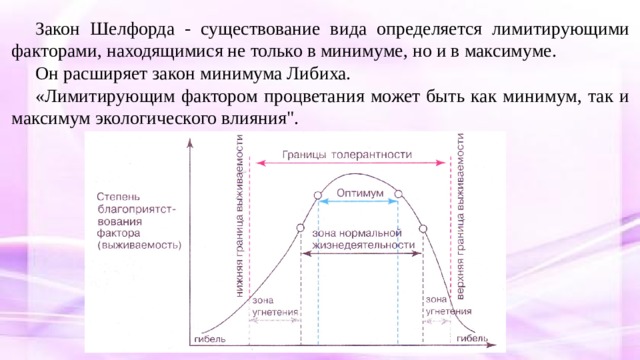

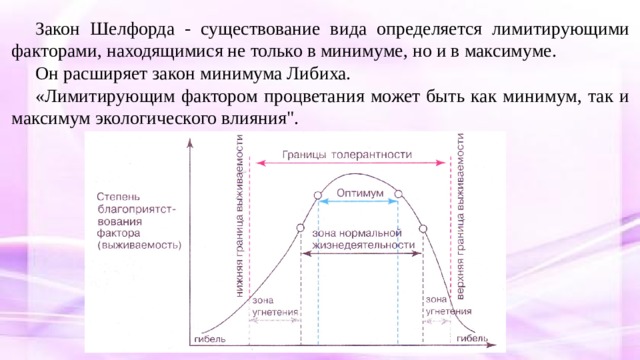

Закон Шелфорда - существование вида определяется лимитирующими факторами, находящимися не только в минимуме, но и в максимуме.

Он расширяет закон минимума Либиха.

«Лимитирующим фактором процветания может быть как минимум, так и максимум экологического влияния".

Любой живой организм имеет унаследованные верхние и нижние «пределы» толерантности.

В этом случае организм может выжить, но в нем произойдут необратимые изменения.

Вывод закона Шелфорда

Охранять окружающую среду - значит обеспечивать состав и режим экологических факторов в пределах унаследованной толерантности живого организма.

Митчерлиха правило совокупного действия факторов , одно из обобщений в экологии,

согласно которому продуктивность биол. системы определяется всей совокупностью действующих экология, факторов. Предложено в 1909 Э. А. Мичерлихом как «закон физиол. взаимосвязей» при изучении влияния физических и химических факторов

на урожайность с.х. культур. В 1918

переименован .

Митчерлих подчеркнул, что урожай с/х культур всегда зависит от действия многих факторов. При этом имелось в виду, что можно по отдельности изучить влияние разных факторов и потом суммировать результаты, т.е. сначала не учитывалось взаимодействие факторов и разные влияния их в определении жизнеспособности растений.

Но экологические факторы взаимосвязаны и действуют всегда совокупно. При этом изменение одного из них часто ведет к изменению других (например, иссушение обычно возрастает с ростом температуры). Именно совместное действие факторов, взаимное их усиление или ослабление определяют эффект воздействия на организм и успешность его жизни.

Значение работы Юстуха Либиха в развитии научного аутэкологического направления .

Ю́стус фон Ли́бих - немецкий ученый, внес значительный вклад в развитие органической химии, один из основателей агрохимии и создателей системы химического образования.

Либих известен нам как ученый-химик, но это не помешало ему оставить заметный след и в почвоведении посредством его изысканий в области агрономической химии.

К сороковым годам XIX столетия учение о питании растений и плодородии почвы настолько обогатилось новыми сведениями и понятиями, что требовалось критически рассмотреть их и выработать единую стройную научную систему агрохимической концепции. Эту задачу разрешил Либих, сформулировав теорию минерального питания растений.

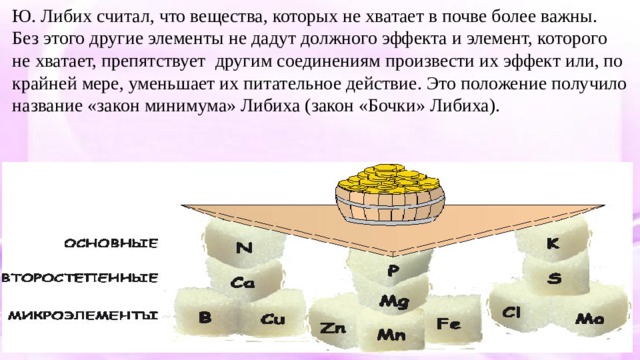

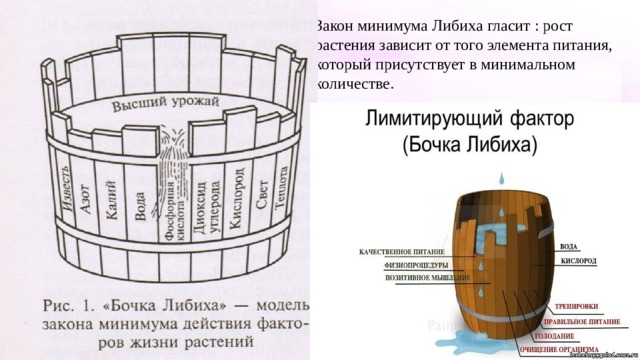

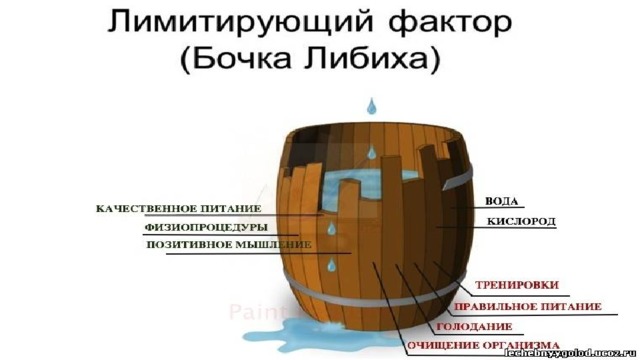

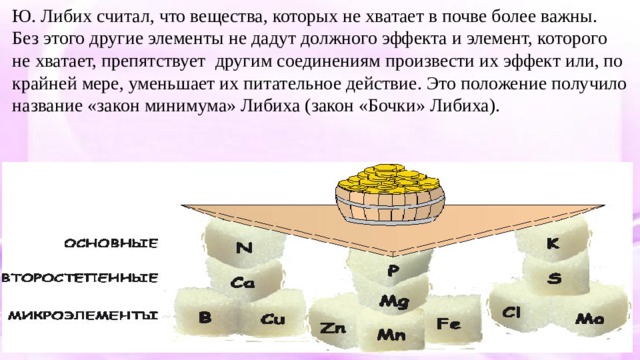

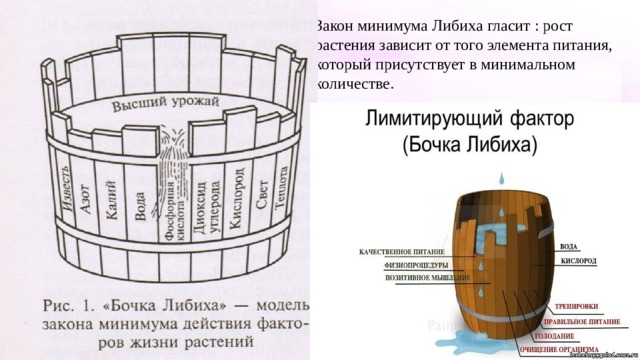

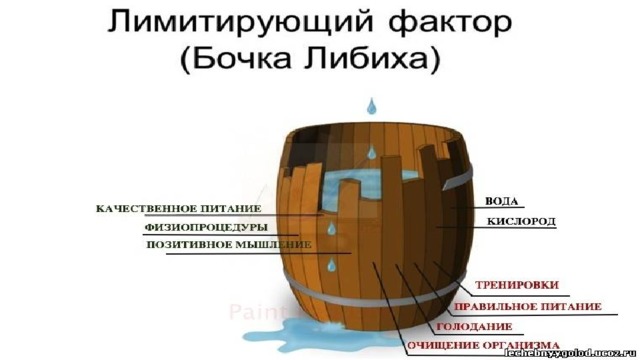

Ю. Либих считал, что вещества, которых не хватает в почве более важны. Без этого другие элементы не дадут должного эффекта и элемент, которого не хватает, препятствует другим соединениям произвести их эффект или, по крайней мере, уменьшает их питательное действие. Это положение получило название «закон минимума» Либиха (закон «Бочки» Либиха).

Закон минимума Либиха гласит : рост растения зависит от того элемента питания, который присутствует в минимальном количестве.

Пример: в изобилии присутствуют двуокись углерода и вода, а потому они не являются факторами, ограничивающими рост. А вот цинка в почве очень мало, потребность растения в нем невелика, и рост растения будет успешен до тех пор, пока не будет израсходован весь его запас. Поэтому наличие цинка является ограничивающим, или лимитирующим фактором.

Закон минимума Либиха распространяется на все абиотические и биотические факторы, влияющие на организм. Сформулированный закон применим как к растениям, так и животным.

Вывод из закона: дальнейшее снижение действия необходимого фактора ведет к гибели организма либо к разрушению экосистемы в целом.