Просмотр содержимого документа

«Презентация к уроку литературного чтения "Поэзия чистого искусства. Аполлон Майков"»

Презентация по литературе на тему: «Поэзия чистого искусства. А. Н. Майков»

Введение

- «Чистое искусство» -направление в русской литературе и критике 50—60-х ХIХ в., которое характеризуется углубленным вниманием к духовно-эстетическим особенностям литературы как вида искусства, имеющим Божественный источник Добра, Любви и Красоты. Традиционно это направление связывают с именами А. В. Дружинина, В. П. Боткина, П. В. Анненкова, С. С. Дудышкина. Из поэтов позиции «чистого искусства» разделяли А. А. Фет, А. Н. Майков, Н. Ф. Щербина. Главой школы был А. В. Дружинин. В литературных оценках критики разрабатывали не только понятия прекрасного, собственно эстетического, но и категории нравственно-философского, а подчас и социального порядка. У словосочетания «чистое искусство» был еще один смысл — «чистое» в значении совершенного, идеального, абсолютно художественного.

- Чистое — это, прежде всего, духовно наполненное, сильное по способам самовыражения искусство. Позиция сторонников «чистого искусства» заключалась не в том, чтобы оторвать искусство от жизни, а в том, чтобы защитить его подлинно творческие принципы, поэтическое своеобразие и чистоту его идеалов. Они стремились не к изоляции от общественной жизни (это невозможно осуществить никому), а к творческой свободе во имя утверждения принципов совершенного идеала искусства, «чистого», значит, независимого от мелочных нужд и политических пристрастий.

Суждения Дружинина об искусстве

1) Искусство — высшая степень проявления человеческого духа, имеющего Божественный источник, в которой очень сложно и специфично сочетается «идеальное» и «реальное».

2) Искусство имеет дело с общезначимым, раскрывая его, однако, через «внутренний» мир отдельного человека и даже «частности» посредством красоты, прекрасных (при наличии идеала) образов.

3) Стимулируя устремления человека к идеалу, искусство и литература не могут, однако, подчинить себя общественному прагматизму до такой степени, чтобы утратить свое главное преимущество — оставаться источником нравственного преображения, средством приобщения человека к высшим и вечным ценностям духовного бытия.

Основные темы поэзии «чистого искусства»

Любовь

Природа

Лирику отличает богатство оттенков: нежность и душевная теплота.

Искусство

Образность, нетрадиционность сравнений, эпитетов; очеловечивание природы, на¬хождение отзвука своим на¬строениям и чувствам.

Певучесть и музыкальность.

Плеяда жрецов чистого искусства

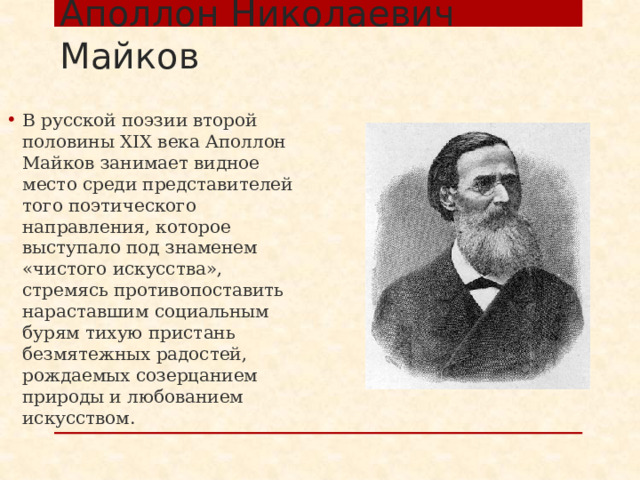

Аполлон Николаевич Майков

- В русской поэзии второй половины XIX века Аполлон Майков занимает видное место среди представителей того поэтического направления, которое выступало под знаменем «чистого искусства», стремясь противопоставить нараставшим социальным бурям тихую пристань безмятежных радостей, рождаемых созерцанием природы и любованием искусством.

Краткая биография

- Родился 4 июня 1821 г. в Москве в семье академика живописи Н. А. Майкова.

- Окончил юридический факультет Петербургского университета. Первая книга стихов Майкова вышла в 1842 г. Затем увидели свет поэмы «Две судьбы» (1844 г.) и «Машенька» (1846 г.), сборник лирики «Очерки Рима» (1847 г.), отразивший впечатления от поездки в Италию.

- В 1848—1852 гг. активность поэта заметно снизилась.

- Начавшаяся в 1853 г. Крымская война вновь пробудила его к интенсивной творческой деятельности (результатом стала книга «1854-й год. Стихотворения»).

- В стихах конца 50—60-х гг. Майков пытался критически оценить окружающую действительность («Вихрь», 1856 г.; «Он и она», 1857 г.; поэма «Сны», 1856—1858 гг.; сборник «Неаполитанский альбом», 1858—1860 гг.; стихотворения «Поля», 1861 г., «Другу Илье Ильичу», 1863 г., «На белой отмели Каспийского поморья…», 1863 г., и др.). В эти же годы он много переводит из новогреческой народной поэзии, проникнутой духом борьбы за независимость.

- В 1870 г. вышел майковский перевод «Слова о полку Игореве» — итог напряжённой четырёхлетней работы.

- Помимо поэтических произведений, очерков и рецензий на книги, писал также прозу, не являющуюся значительной. После 1880 г. Майков практически не писал ничего нового, занимаясь правкой своих произведений для подготовки собрания сочинений.

- В самом внимании поэта к миру прошлого, к миру античных образов и их пластического воспроизведения уже намечалась тенденция к уходу от современности в сферу «чистого искусства». В своём программном стихотворении «Искусство» Майков формулирует эти идейно-эстетические принципы. Задача искусства для него - в раскрытии извечной и неизменной красоты природы, чуждой людским страстям и житейским волнениям. Художник, по мнению Майкова, улавливает отдельные проявления жизни, превращая их в вечные создания искусства, заключая в совершенную пластическую форму, в «гармонию стиха». В стихотворении «Октава» он писал:

Гармонии стиха божественные тайны

Не думай разгадать по книгам мудрецов:

У брега сонных вод, один бродя, случайно,

Прислушайся душой к шептанью тростников,

Дубравы говору; их звук необычайный

Прочувствуй и пойми... В созвучии стихов

Невольно с уст твоих размерные октавы

Польются, звучные, как музыка дубравы.

- Обращение Майкова к античной культуре и искусству расширяло художественные средства русской поэзии, обогащало возможности русской метрики.

- Тем не менее Белинский ещё тогда, в 1842 году, осудил уход поэта от жизни, отсутствие в его стихах чувства современности. «В этих стихотворениях, - писал Белинский, - мы желали бы найти поэта современного и по идеям, и по формам, и по чувствам, по симпатии и антипатии, по скорбям и радостям, надеждам и желаниям...». Однако весь последующий путь Майкова показал ограниченность его творческих возможностей, а идейная эволюция поэта привела его к отходу от заветов Белинского.

- Умение несколькими словесными мазками создавать законченное живописное полотно, где изображение природы органично сливается с выражением душевных переживаний и эмоций человека, было хорошо подмечено А. М. Горьким в письме М. Г. Ярцевой: «Помните у Майкова «Весну»?.. Восемь строчек — 16 слов и полная картина».

Действительно, двадцатисловная (если считать также союзы и предлоги) миниатюра «Весна» — это вполне завершенная и совершенная картина прихода новой (ещё ранней) весны и вызываемых этим человеческих чувств (и воспоминаний, и надежд) :

Голубенький, чистый,

Подснежник-цветок!

А подле сквозистый,

Последний снежок...

Последние слезы

О горе былом

И первые грезы

О счастье ином…

- Простые и бесхитростные русские и народные слова (особенно подкупают лексические единицы голубенький, аподле, сквозистый, снежок) в первом четверостишии сотканы поэтом здесь в изящное акварельное полотно. Четыре следующие строки лаконично и взволнованно-сдержанно передают уже то зрительское (авторское и общечеловеческое) впечатление, какое производит нарисованный ранее пейзаж.

- Поэтому всякий, кто обратится к стихам Аполлона Николаевича Майкова (а хорошо знают его сейчас, что говорить, немногие), получит истинное эстетическое и интеллектуальное наслаждение, ибо его стихи и в наше время не потеряли своей тонкой и терпкой художественной свежести, гармонии и нисколько не утратили заражающей способности заставлять думать, чувствовать и сопереживать.