«ОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР. КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВЫЕ ПЕСНИ»

ФОЛЬКЛОР (англ. folklore- народная мудрость) – это обозначение художественной деятельности народа, возникшего еще в дописьменный период. Это искусство коллективное.

Фольклор каждого народа неповторим, так же, как его история, обычаи, культура.

Для календарных обрядов характерно использование календарных песен (колядок, масленичных, купальских), во время свадебного обряда, наряду с песнями, исполняются плачи, отчасти напоминающие похоронные причитания.

Самый распространённый жанр обрядового фольклора – заговоры – магические тексты, сопровождающие ритуал.

Зимний цикл календарного

фольклора

Зимний цикл в основном состоит из песен.

Изначально песни включали в себя простейшие заклинания и обрядовую магию.

Год начинается исполнением колядных песен или колядок.

Колядка – это величальная песня, песня-заклинание благополучия в грядущем году.

Коляда

Главный зимний языческий праздник — Коляда, совместившийся позже со Святками. Слово “коляда” родственно слову “calare” (лат.) — выкликать.

Коляда связана с представлением об “умирании” солнца: оно описало свой годовой путь вокруг мирового древа. Ночь перед возрождением солнца — ночь хаоса. Это как бы ситуация “начала мира”. Это опасное время, когда потусторонний мир как бы приближается к человеку, границы между своим и чужим миром стираются. Именно поэтому так распространено в Святки “ряженье” — скрывание лица под личиной.

Пришла Коляда Накануне Рождества. Дайте коровку, Масляну головку! А дай Бог тому, Кто в этом дому! Ему рожь густа, Рожь ужиниста; Ему с колоса осьмина, Из зерна ему коврига, Из полузерна — пирог. Наделил бы вас Господь И житьём, и бытьём, И богатством, И создай вам, Господи, Ещё лучше того!

Смысл любой колядки в своеобразном “закликании” счастья и богатства щедрому хозяину. Чем больше отдаст он колядующим, тем больше обретёт в грядущем году. Угощение — признак полноты дома. Колядка — песня-заклинание, песня-заговор, условная магическая игра хозяина и колядовщиков.

С праздником Коляды связан и сам обычай гадания. Гадания бывают нестрашные (на вещах, на курицах, у ворот, башмаком, подслушивание и так далее) и страшные, когда человек пытался узнать будущее, выходя на “прямой контакт” с “иным” миром — таковы, например, гадания на перекрёстке дорог или гадание с зеркалом. Гадавшие (а это, как правило, были девушки) собирали в одну чашу (блюдо) украшения, накрывали чашу платком и под пение подблюдных песен вынимали наугад украшение из чаши. Чьё было украшение — той в песне и была предсказана судьба.

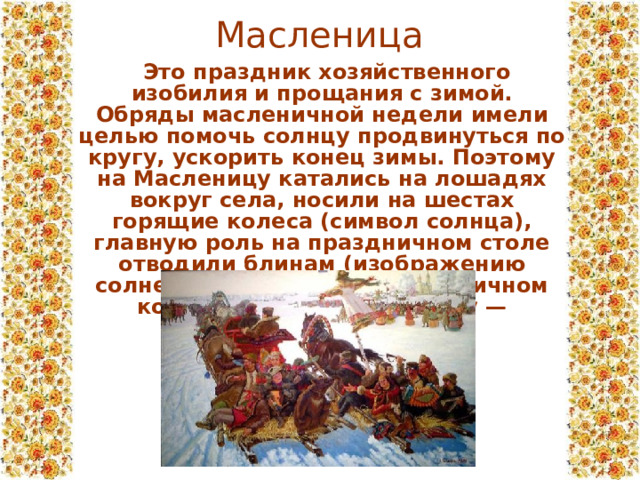

Масленица

Это праздник хозяйственного изобилия и прощания с зимой. Обряды масленичной недели имели целью помочь солнцу продвинуться по кругу, ускорить конец зимы. Поэтому на Масленицу катались на лошадях вокруг села, носили на шестах горящие колеса (символ солнца), главную роль на праздничном столе отводили блинам (изображению солнечного диска). На масленичном костре сжигали Масленицу — соломенное чучело.

“ В праздничную неделю старались как можно больше съесть и выпить. По пословице, надо «есть до икоты, пить до перхоты», петь до надсады, плясать до упаду”.

Комичен в народном представлении и образ Масленицы: “широкорожая”, “курносая”, обжора (“блиноеда”, “полизуха”), забияка (“колотуха”), воровка (“обируха”), врунья (“обмануха”), “которую ждут” (И. Земцовский).

Весенний цикл календарного

фольклора

Уж ты пташечка, Ты залётная! Ты слетай На сине море, Ты возьми Ключи весенние, Замкни зиму, Отомкни лето!

Веснянка — связана с обрядом “закликания” весны. Веснянки пелись в марте, это были хоровые переклички девушек — своеобразные песни-заговоры, “замыкающие” зиму, ускоряющие приход весны. Пекли специальные сдобы — в виде фигурок птиц (жаворонков), выпускали птиц из клеток на волю, как бы призывая их скорее принести весну.

Семик

Семицко-троицкая песня — связан с празднованием Троицы, с завиванием и развиванием берёзки. Берёзку, венки бросали в воду, чтобы они могли передать земле свою растительную силу и чтобы узнать будущее: утонет венок — человек умрёт (архаичное поверье) или женится (более позднее).

Пойдём, девочки, Завивать веночки! Завьём веночки, Завьём зелёные, Стой, мой веночек, Всю недельку зелен, А я, молодёшенька, Весь год веселёшенька!

Весенние праздники заканчивались во время роста майских трав и общего цветения. Месяц назвали травень . Этот праздник проходил на седьмую неделю после пасхи. Отсюда название Семик. Так называли отдельный четверг этой недели. Неделю назвали русальной. На этой недели пелись русальные песни. С наступлением праздника народ шел на поля, девушки заламывали березу, то есть выбирали, потом заплетали ветви. Шли они это делать с русальными песнями.

На гряной неделе русалки сидели Ой, рано рано гу-у-у Сидели русалки на кривой березе Ой, рано рано гу-у-у На кривой березе, на прямой дороге Ой, рано рано гу-у-у Просили русалки и хлеба и соли Ой, рано рано гу-у-у

Летний цикл календарного

фольклора

День Ивана Купалы

— кульминация земельного годичного круга —

ночь на 25 июля.

Праздник Ивана Купалы совмещает в себе языческое поклонение Яриле и христианский праздник в честь дня Рождества святого Иоанна Предтечи.

Этот праздник открывал цикл летних праздников — до августа, когда начинался праздник жатвы.

Иван да Марья В реке купались. Где Иван купался, Берег колыхался, Где Марья купалась, Трава расстилалась.

Девицы цветы щипали Да у Ивана пытали: “Что это за цветы?” “Это цветы Купалы. Девицам - умыванье, А парням - воздыханье!”

Осенний цикл календарного

фольклора

Основным содержанием осенних обрядов являлось стремление вернуть работающим на поле затраченную силу и сохранить плодоносную энергию земли. Обязательно совершался обряд "зажинки" с первым снопом.

Работа в поле сопровождалась "жнивными" и "дожиночными" песнями – под одни жали, а под другие собирали последний урожай.

Самый распространенный в народе осенний праздник – Покров . Считается, что Покров приносит белое снежное покрывало на землю. Об этом сложены поговорки: «На Покров до обеда осень, после обеда зима», « Если лист с дуба и березы на Покров упадет чисто — к легкому году, а не чисто — к строгой зиме», «Покров кроет землю то листом, то снегом», «Отлет журавлей на Покров — на раннюю холодную зиму», «На Покров земля снегом покрывается, морозом одевается», «От первого снега до санного пути шесть недель».. Сельскохозяйственный год завершен, и снова наступает время веселых игр, гуляний, свадеб с их обрядами и ритуалом.