Лирика А.С.Пушкина Материалы для подготовки к ЕГЭ по литературе

Основные этапы жизни и творчества А. С. Пушкина

Александр Сергеевич Пушкин стал родоначальником той великой русской классической литературы , которая сильна своей духовностью, гуманностью, своей верой, надеждой и любовью. Верой в добро и справедливость, надеждой на Россию и ее народ, любовью к безграничному миру и к жизни во всех ее проявлениях.

Основные этапы жизни и творчества А. С. Пушкина

Его творчество – уникальное явление. Вбирая в себя все предшествующие литературные эпохи, оно завершает процесс развития литературы своего времени и в то же время, создавая новый язык, рождая новые темы и жанры , стоит у истоков современной русской литературы , открывая дорогу в будущее.

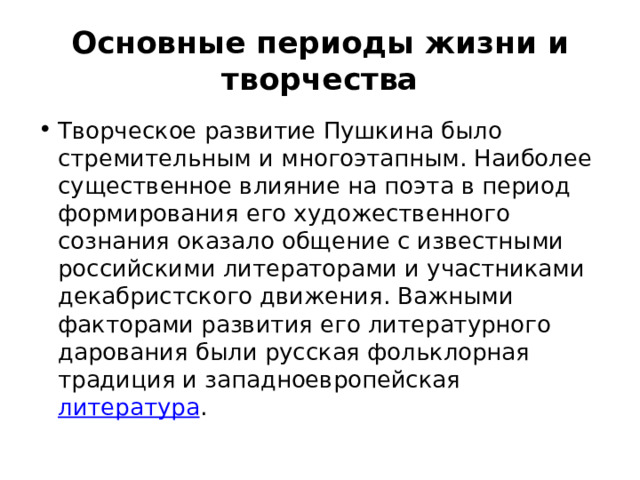

Основные периоды жизни и творчества

- Творческое развитие Пушкина было стремительным и многоэтапным. Наиболее существенное влияние на поэта в период формирования его художественного сознания оказало общение с известными российскими литераторами и участниками декабристского движения. Важными факторами развития его литературного дарования были русская фольклорная традиция и западноевропейская литература .

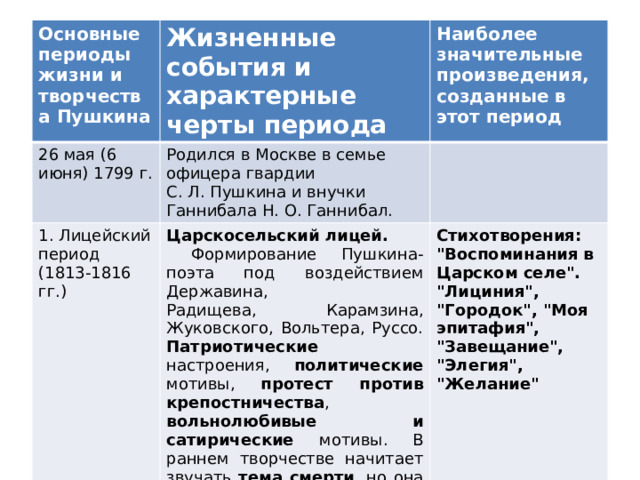

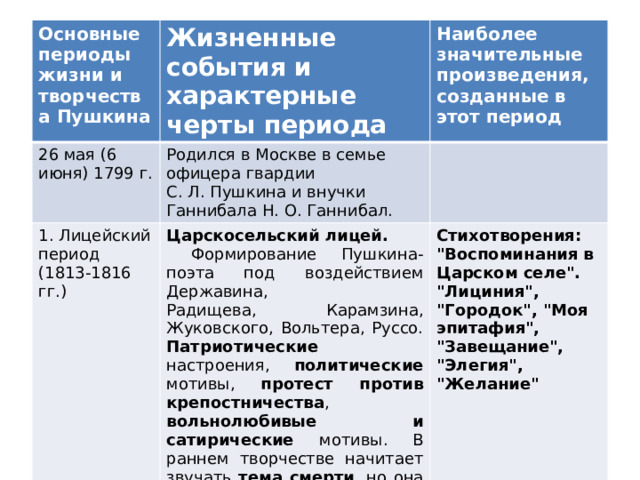

Основные периоды жизни и творчества Пушкина

Жизненные события и характерные черты периода

26 мая (6 июня) 1799 г.

Родился в Москве в семье офицера гвардии С. Л. Пушкина и внучки Ганнибала Н. О. Ганнибал.

1. Лицейский период (1813-1816 гг.)

Наиболее значительные произведения, созданные в этот период

Царскосельский лицей.

Формирование Пушкина-поэта под воздействием Державина,

Стихотворения: "Воспоминания в Царском селе". "Лициния", "Городок", "Моя эпитафия", "Завещание", "Элегия", "Желание"

Радищева, Карамзина, Жуковского, Вольтера, Руссо. Патриотические настроения, политические мотивы, протест против крепостничества , вольнолюбивые и сатирические мотивы. В раннем творчестве начитает звучать тема смерти , но она не имеет трагического оттенка, поэт желает умереть любя.

Основные периоды жизни и творчества

- Первый период творчества поэта пришелся на лицейские годы и характеризовался широтой процесса «ученического» усвоения различных художественных традиций, жанров, стилей и поэтических интонаций.

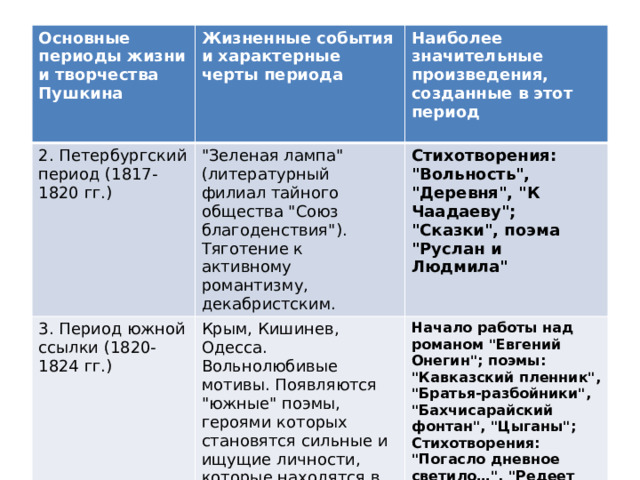

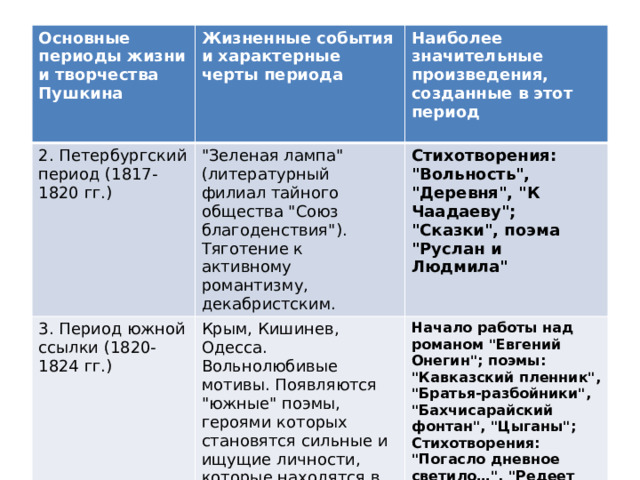

Основные периоды жизни и творчества Пушкина

Жизненные события и характерные черты периода

2. Петербургский период (1817-1820 гг.)

"Зеленая лампа" (литературный филиал тайного общества "Союз благоденствия"). Тяготение к активному романтизму, декабристским.

3. Период южной ссылки (1820-1824 гг.)

Наиболее значительные произведения, созданные в этот период

Крым, Кишинев, Одесса. Вольнолюбивые мотивы. Появляются "южные" поэмы, героями которых становятся сильные и ищущие личности, которые находятся в разладе с обществом.

Стихотворения: "Вольность", "Деревня", "К Чаадаеву"; "Сказки", поэма "Руслан и Людмила"

Начало работы над романом "Евгений Онегин"; поэмы: "Кавказский пленник", "Братья-разбойники", "Бахчисарайский фонтан", "Цыганы"; Стихотворения: "Погасло дневное светило…", "Редеет облаков летучая гряда…", "Узник", "К морю"

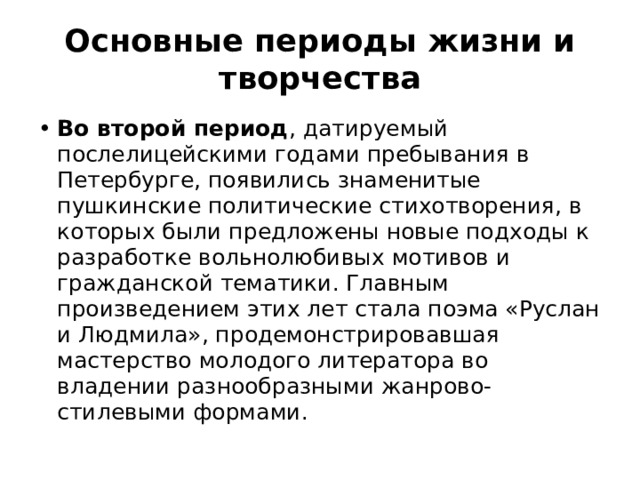

Основные периоды жизни и творчества

- Во второй период , датируемый послелицейскими годами пребывания в Петербурге, появились знаменитые пушкинские политические стихотворения, в которых были предложены новые подходы к разработке вольнолюбивых мотивов и гражданской тематики. Главным произведением этих лет стала поэма «Руслан и Людмила», продемонстрировавшая мастерство молодого литератора во владении разнообразными жанрово-стилевыми формами.

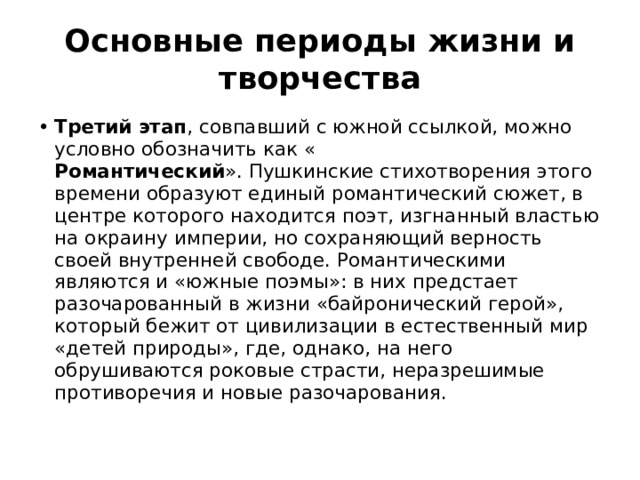

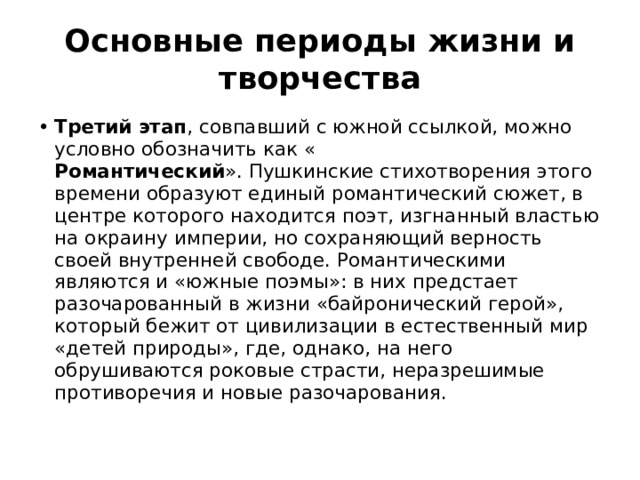

Основные периоды жизни и творчества

- Третий этап , совпавший с южной ссылкой, можно условно обозначить как « Романтический ». Пушкинские стихотворения этого времени образуют единый романтический сюжет, в центре которого находится поэт, изгнанный властью на окраину империи, но сохраняющий верность своей внутренней свободе. Романтическими являются и «южные поэмы»: в них предстает разочарованный в жизни «байронический герой», который бежит от цивилизации в естественный мир «детей природы», где, однако, на него обрушиваются роковые страсти, неразрешимые противоречия и новые разочарования.

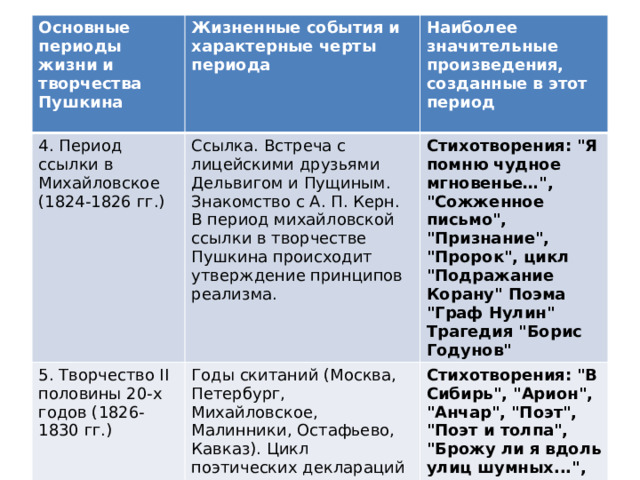

Основные периоды жизни и творчества Пушкина

Жизненные события и характерные черты периода

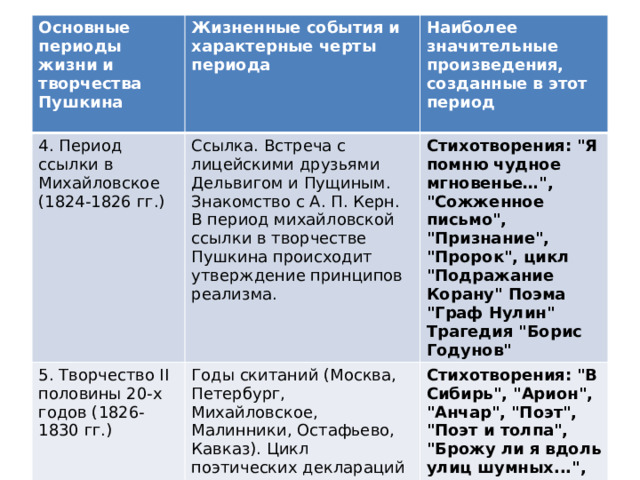

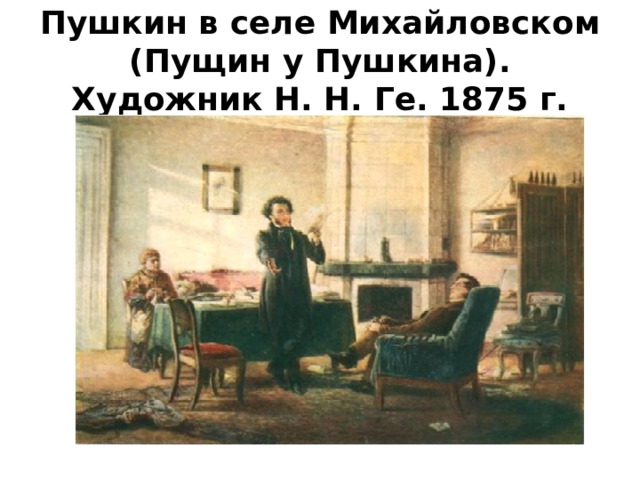

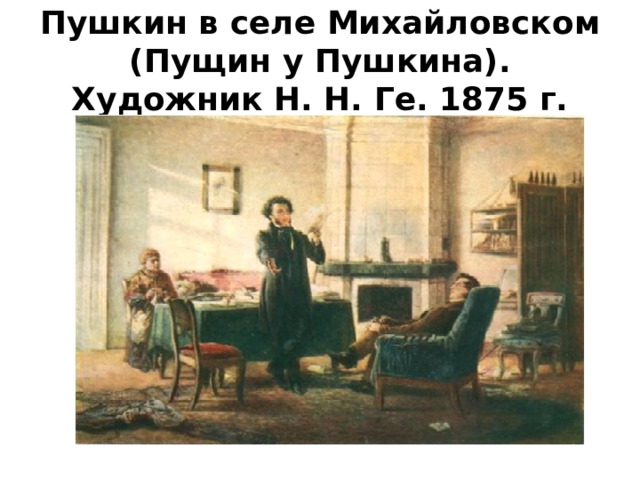

4. Период ссылки в Михайловское (1824-1826 гг.)

Ссылка. Встреча с лицейскими друзьями Дельвигом и Пущиным. Знакомство с А. П. Керн. В период михайловской ссылки в творчестве Пушкина происходит утверждение принципов реализма.

5. Творчество II половины 20-х годов (1826-1830 гг.)

Наиболее значительные произведения, созданные в этот период

Годы скитаний (Москва, Петербург, Михайловское, Малинники, Остафьево, Кавказ). Цикл поэтических деклараций о поэте и поэзии. Остается верным идеалам декабристов. Усилился интерес к философской проблематике.

Стихотворения: "Я помню чудное мгновенье…", "Сожженное письмо", "Признание", "Пророк", цикл "Подражание Корану" Поэма "Граф Нулин" Трагедия "Борис Годунов"

Стихотворения: "В Сибирь", "Арион", "Анчар", "Поэт", "Поэт и толпа", "Брожу ли я вдоль улиц шумных...", "Дорожные жалобы", "Я вас любил…". Поэма Полтава"

Основные периоды жизни и творчества

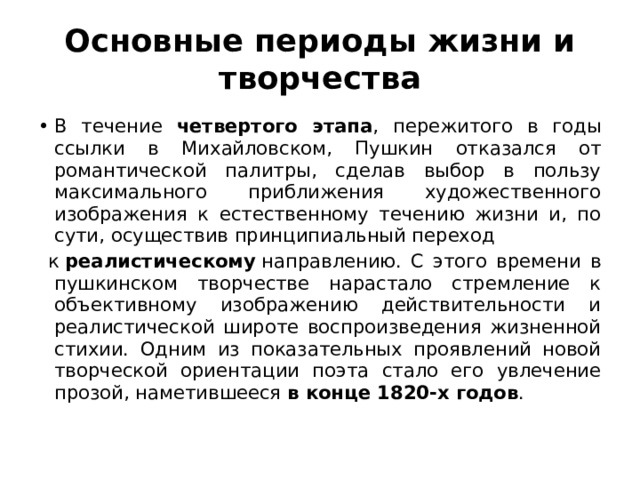

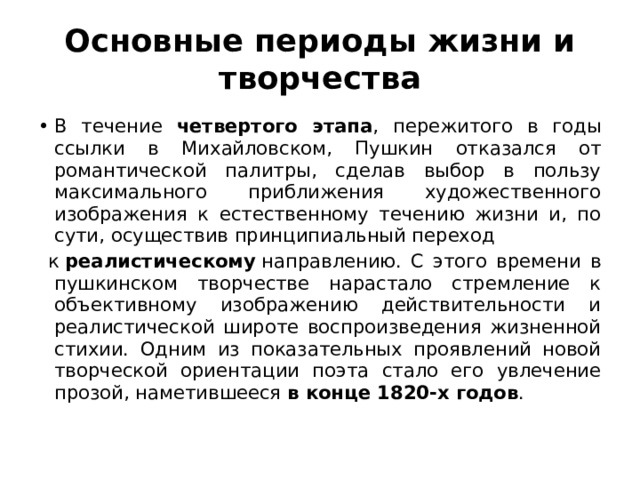

- В течение четвертого этапа , пережитого в годы ссылки в Михайловском, Пушкин отказался от романтической палитры, сделав выбор в пользу максимального приближения художественного изображения к естественному течению жизни и, по сути, осуществив принципиальный переход

к реалистическому направлению. С этого времени в пушкинском творчестве нарастало стремление к объективному изображению действительности и реалистической широте воспроизведения жизненной стихии. Одним из показательных проявлений новой творческой ориентации поэта стало его увлечение прозой, наметившееся в конце 1820-х годов .

Основные периоды жизни и творчества Пушкина

Жизненные события и характерные черты периода

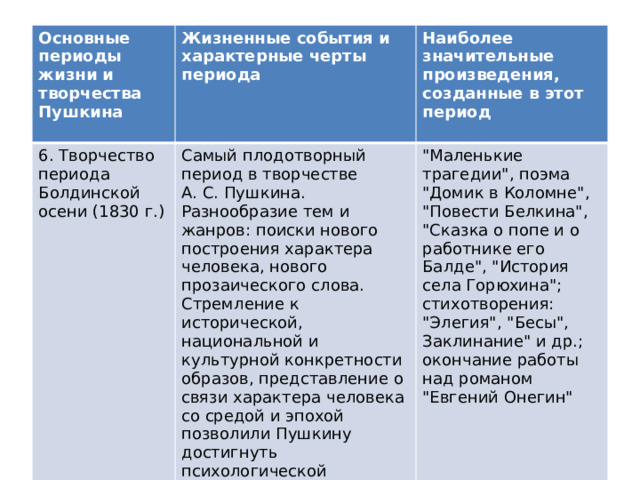

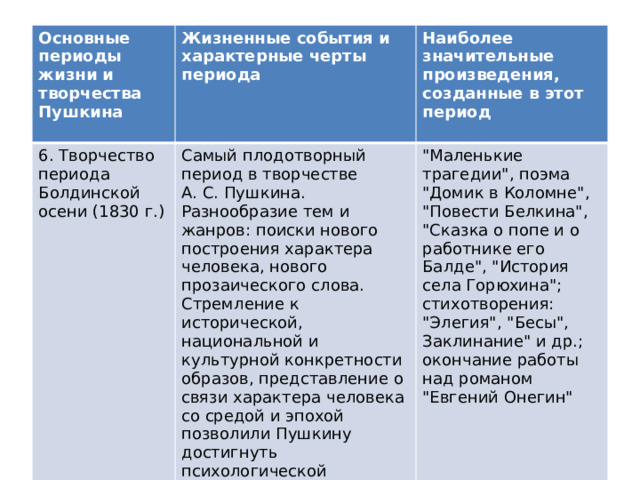

6. Творчество периода Болдинской осени (1830 г.)

Самый плодотворный период в творчестве А. С. Пушкина. Разнообразие тем и жанров: поиски нового построения характера человека, нового прозаического слова. Стремление к исторической, национальной и культурной конкретности образов, представление о связи характера человека со средой и эпохой позволили Пушкину достигнуть психологической верности характеров.

Наиболее значительные произведения, созданные в этот период

"Маленькие трагедии", поэма "Домик в Коломне", "Повести Белкина", "Сказка о попе и о работнике его Балде", "История села Горюхина"; стихотворения: "Элегия", "Бесы", Заклинание" и др.; окончание работы над романом "Евгений Онегин"

Основные периоды жизни и творчества

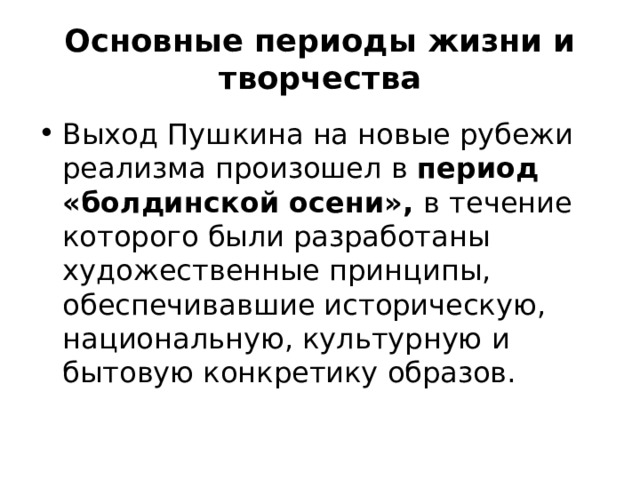

- Выход Пушкина на новые рубежи реализма произошел в период «болдинской осени», в течение которого были разработаны художественные принципы, обеспечивавшие историческую, национальную, культурную и бытовую конкретику образов.

Основные периоды жизни и творчества Пушкина

Жизненные события и характерные черты периода

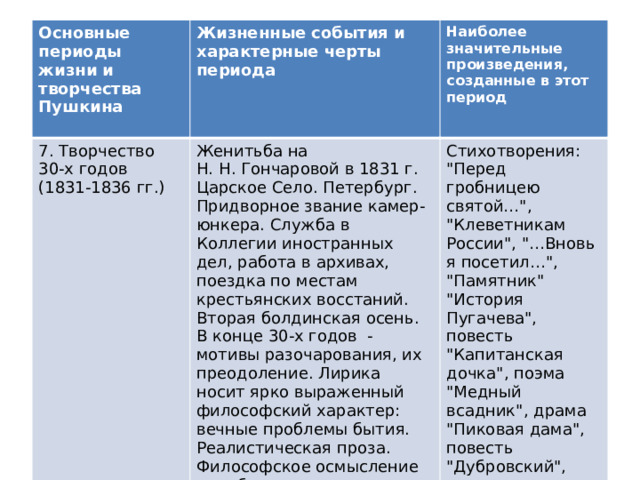

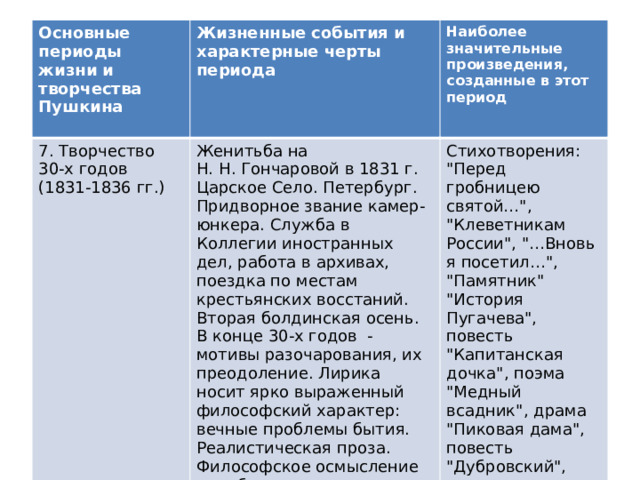

7. Творчество 30-х годов (1831-1836 гг.)

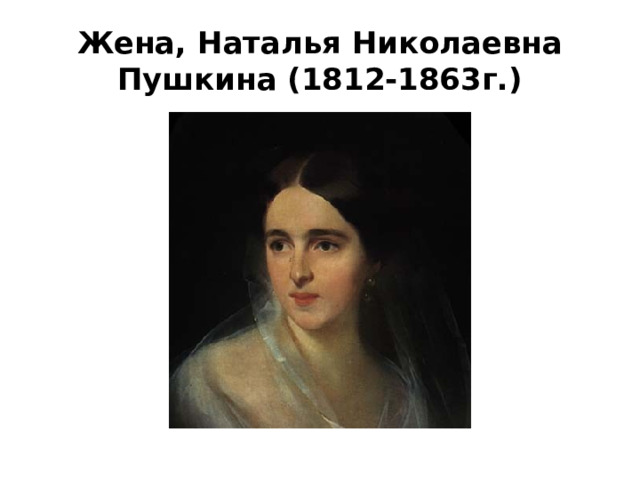

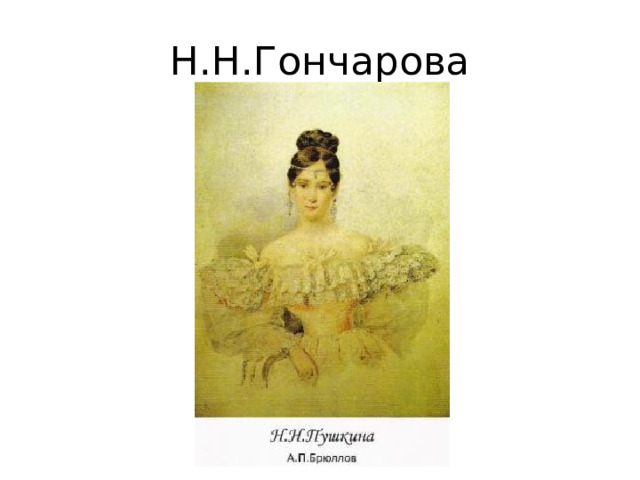

Женитьба на Н. Н. Гончаровой в 1831 г. Царское Село. Петербург. Придворное звание камер-юнкера. Служба в Коллегии иностранных дел, работа в архивах, поездка по местам крестьянских восстаний. Вторая болдинская осень. В конце 30-х годов - мотивы разочарования, их преодоление. Лирика носит ярко выраженный философский характер: вечные проблемы бытия. Реалистическая проза. Философское осмысление приобретает и тема поэта и поэзии.

Наиболее значительные произведения, созданные в этот период

Стихотворения: "Перед гробницею святой…", "Клеветникам России", "…Вновь я посетил…", "Памятник" "История Пугачева", повесть "Капитанская дочка", поэма "Медный всадник", драма "Пиковая дама", повесть "Дубровский",

Основные периоды жизни и творчества

- В 1830-е годы , обозначившие последний период творчества поэта, в его лирике на первый план выдвинулись темы, мотивы и приоритеты философской поэзии.

- Универсальность пушкинского гения, его способность проникать в дух различных культур и эпох обусловили необозримое многообразие созданного им художественного мира. Вместе с тем, этому миру присуще внутреннее единство, позволяющее исследователям сравнивать творчество поэта с одним целостным произведением, «сюжетом которого является его творческая и человеческая судьба» (Ю. Лотман).

- 1837 г. 27 января - дуэль с Дантесом на Черной речке.

- 1837 г. 29 января (10 февраля) - смерть поэта в Петербурге.

Жена, Наталья Николаевна Пушкина (1812-1863г.)

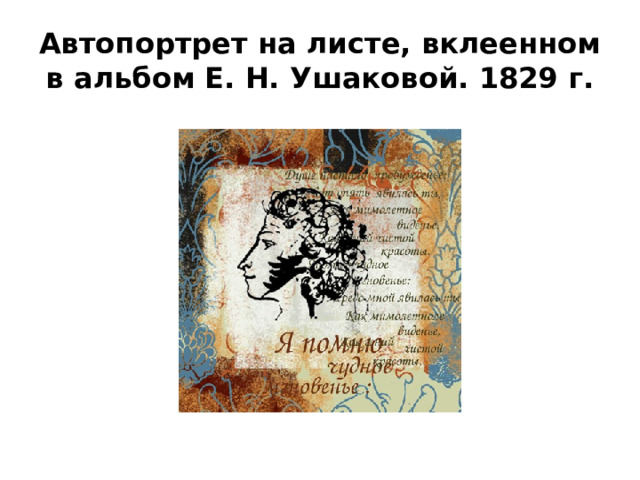

Автопортрет на листе, вклеенном в альбом Е. Н. Ушаковой. 1829 г.

Пушкин в селе Михайловском (Пущин у Пушкина). Художник Н. Н. Ге. 1875 г.

Основные темы лирики А. С. Пушкина

- Творческий мир Пушкина един в своем удивительном разнообразии. При всем богатстве тем и жанров (в последнем отношении творчество Пушкина энциклопедично - охватывает все жанры современной ему литературы) центральным стержнем его всегда остается лирика . Лирическая поэзия Александра Сергеевича, с одной стороны, предельно конкретна, биографична, связана со случайностями изменчивых жизненных обстоятельств , а с другой – предельно обобщена, философична , просматривает сквозь пестроту событий, вызывавших то или иное стихотворение, самую глубину жизни.

I. Тема дружбы

- Многие стихотворения, написанные, как правило, в жанре дружеского стихотворного послания , посвящены самым близким по духу людям : лицеистам ("первому другу" И. И. Пущину , "муз возвышенному пророку" и "парнасскому брату" А. А. Дельвигу , "брату родному по музе, по судьбам" В. К. Кюхельбекеру ), "неизменному другу" П. Я. Чаадаеву , поэтам П. А. Вяземскому , Н. М. Языкову , Е. А. Баратынскому ). Но дружбу Пушкин понимал не только как отношения, возникающие между двумя людьми. "Дружество" для него – это целый круг людей, близких "по судьбе", это "братство", "наш союз", сложившийся еще в лицее . Манифест дружбы – седьмая строфа стихотворения "19 октября", написанного в 1825 г. в Михайловском:

I. Тема дружбы

Друзья мои, прекрасен наш союз!

Он, как душа, неразделим и вечен – Неколебим, свободен и беспечен, Срастался он под сенью дружных муз…

Поэт подчеркивает гармонию, красоту, свободу, "беспечность", лежащие в основе дружеского союза, сравнивает его с душой, утверждая прочность связей между друзьями.

I. Тема дружбы

С дружбой связаны пиры и веселье ("Пирующие студенты", 1814; "Мое завещание друзьям", 1815).

Дай Бог, чтоб я, с друзьями

Встречая сотый май,

Покрытый сединами,

Сказал тебе стихами:

Вот кубок; наливай!

Веселье! Будь до гроба

Сопутник верный наш,

И пусть умрем мы оба

При стуке полных чаш!

("К Пущину" (4 мая), 1815)

I. Тема дружбы

I. Тема дружбы

В южной ссылке, в изгнании, Пушкин обращается к своим друзьям, с которыми он обречен на разлуку.

Но дружбы нет со мной: печальный, вижу я Лазурь чужих небес, полдневные края;

Ни музы, ни труды, ни радости досуга, Ничто не заменит единственного друга.

("Чаадаеву", 1821)

I. Тема дружбы

Дружеское участие, дружеская поддержка для Пушкина – высшие проявления человечности, требующие мужества, воли, готовности исполнить свой долг. В послании "И.И. Пущину" ("Мой первый друг, мой друг бесценный!.."), отправленном в 1827 г. в Сибирь, поэт словно возвращает другу-декабристу святой долг дружбы, напоминая ему о том "утешенье", которое он когда-то даровал ему, посетив Михайловское.

I. Тема дружбы

I. Тема дружбы

В позднем творчестве (конец 1820-х–30-е годы) индивидуальные образы сливаются в обобщенный образ семьи друзей.

Тесней, о милые друзья,

Тесней наш верный круг составим…

("Чем чаще празднует Лицей". 1831)

А.С.Пушкин в кругу декабристов

I. Тема дружбы

Гражданские мотивы в дружеской лирике присутствуют как в раннем творчестве, так и в зрелом. "Во глубине сибирских руд…" по форме гражданское послание , но по сути является дружеским посланием . Мотивы памяти о дружбе, надежды – основные в этом стихотворении:

Любовь и дружество до вас

Дойдут сквозь мрачные затворы,

Как в ваши каторжные норы

Доходит мой свободный глас.

I. Тема дружбы

I. Тема дружбы

- Сила дружбы прочнее тюремных цепей, луч лицейского братства способен рассеять мрак заточения.

- Представления Пушкина о дружбе меняются на разных творческих этапах: от понимания дружбы как общности настроений и близости судьбы к осознанию единства поколения перед потоком времени.

II. Любовная лирика

Любовь для Пушкина – лирика – предмет высокой поэзии . Она выведена за пределы быта, житейской "прозы". В стихотворениях Пушкина запечатлена не только психологическая правда любовных переживаний , но и выражены философские представления поэта о женщине как об источнике красоты, гармонии, неизъяснимых наслаждений.

II. Любовная лирика

II. Любовная лирика

Среди шедевров пушкинской любовной лирики: "Простишь ли мне ревнивые мечты", "Признание", "Не пой, красавица, при мне…", "На холмах Грузии…", "Я вас любил…", "Я помню чудное мгновенье…", "Сожженное письмо", "Талисман", "Мадона" и другие.

II. Любовная лирика

В ранней лирике Пушкина любовь – мечта , образы героинь-возлюбленных достаточно условны , как условны их имена – Дорида, Лаиса, Эльвина.

В Дориде нравятся и локоны златые,

И бледное лицо, и очи голубые…

Вчера, друзей моих оставя пир ночной,

В ее объятиях я негу пил душой…

("Дорида", 1819)

II. Любовная лирика

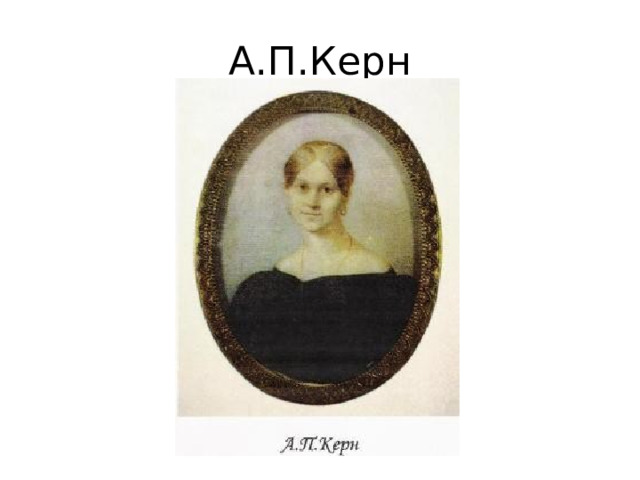

В отличие от образа Дориды женский образ в послании "К***" лишен плотского начала, поражая своей всепобеждающей красотой, неземной чистотой, высоким благородством. Это стихотворение, созданное поэтом в 1825 году, обращено в Анне Петровне Керн .

А.П.Керн

II. Любовная лирика

Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты…

II. Любовная лирика

Здесь на первом плане субъективное впечатление о женщине. С особой силой в стихотворении подчеркивается мысль о том, что вместе с женщиной появляются "И божество, и вдохновенье, / И жизнь, и слезы и любовь", которые уходят, когда женщина исчезает из памяти, из снов поэта.

II. Любовная лирика

- Любовь – символ духовного возрождения . Даже сама надежда на "позднюю" любовь , может быть, только на ее "улыбку прощальную", способна примирить поэта с мрачной и безрадостной жизнью.

- Черты любимых женщин Пушкин часто видит как бы сквозь дымку воспоминаний и снов . В стихотворении "Я вас любил…" пик чувства пройден, но оно еще "угасло не совсем". Поэт вспоминает о своей невысказанной, "безмолвной" любви, не связанной с надеждами на взаимность.

Музы А.С.Пушкина

II. Любовная лирика

Я вас любил: любовь еще, быть может,

В душе моей угасла не совсем;

Но пусть она вас больше не тревожит;

Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,

То робостью, то ревностью томим,

Я вас любил так искренно, так нежно,

Как дай вам Бог любимой быть другим.

II. Любовная лирика

- По высоте и чистоте нравственного чувства этим стихам трудно подобрать аналогию как в русской, так во всей мировой литературе. Пушкин поднимается в них над эгоизмом любви , соприродном этому чувству, которое всегда сопровождается ревнивым отношением к любимому человеку.

- В зрелой любовной лирике поэта за образом реальной возлюбленной всегда проглядывает идеальный первообраз , который постоянно именуется: Мадонна, Богородица, Мария-дева, Матерь Господа Христа, Пречистая.

II. Любовная лирика

- В 1830 году Пушкин создает сонет "Мадона", появление которого чаще всего связывают с именем Натальи Николаевны Гончаровой.

Исполнились мои желания.

Творец Тебя мне ниспослал,

тебя, моя Мадона,

Чистейшей прелести

чистейший образец.

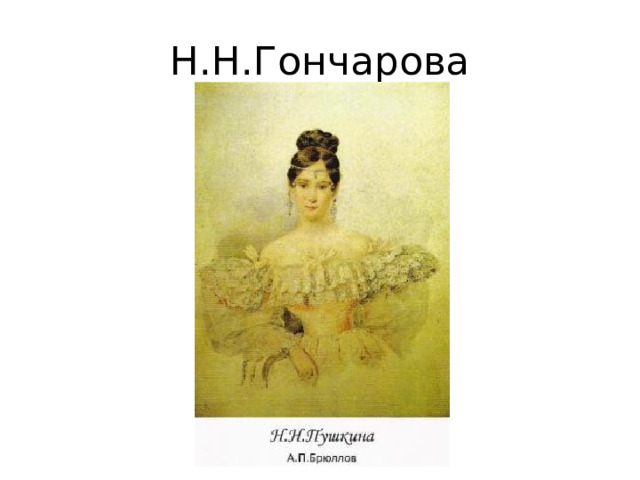

Н.Н.Гончарова

II. Любовная лирика

- В сонете две героини, образ небесной Мадонны сопоставляется с образом земной женщины. Поэт называет свою избранницу "моя Мадона". Только чувство подлинной любви позволяет поэту увидеть в земной женщине отблеск небесного совершенства.

- Начав с воспевания женственно-земной стороны любви, поэт все настойчивее стремился к раскрытию ее идеального, духовного смысла.

III. Тема поэта и поэзии

- Тема поэта и поэзии проходит через все творчество Александра Сергеевича: его первым опубликованным стихотворением было "К другу стихотворцу" (1814), а одним из последних – "Я памятник себе воздвиг нерукотворный…" (1836). В своем творчестве Пушкин выстроил концепцию о месте поэта в мире, о взаимоотношениях поэта и общества, о творческом процессе. Основные вехи этой концепции, главные опоры пушкинского "памятника нерукотворного", – поэтические манифесты "Разговор книгопродавца с поэтом" (1824), "Пророк" (1826), "Поэт" (1827), "Поэт и толпа" (1828), "Поэту" (1830), "Эхо" (1831).

Я памятник себе воздвиг нерукотворный…

III. Тема поэта и поэзии

- По словам Белинского, Пушкин был "первым русским поэтом-художником". И ему важно было показать независимость поэзии, ее самостоятельность и самоценность:

Ты царь: живи один.

Дорогою свободной

Иди, куда влечет тебя свободный ум,

Усовершенствуя плоды любимых дум,

Не требуя наград за подвиг благородный.

Они в самом тебе.

Ты сам свой высший суд… ("Поэту")

III. Тема поэта и поэзии

III. Тема поэта и поэзии

- Пушкину нужно было научить своего читателя , задающего вопросы "Зачем так звучно он поет?…к какой он цели нас ведет?", не путать литературу с рифмованной нравственной проповедью и не искать пользы от искусства. Искусство может и должно не давать уроки – но создавать прекрасное, приобщать людей к духовности, к истине, пробуждать души .

III. Тема поэта и поэзии

Молчи, бессмысленный народ,

Поденщик, раб нужды, забот!

Несносен мне твой ропот дерзкий,

Ты червь земли, не сын небес;

Тебе бы пользы всё – на вес

Кумир ты ценишь Бельведерский,

Ты пользы, пользы в нем не зришь.

Но мрамор сей ведь Бог!.. так что же?

Печной горшок тебе дороже:

Ты пищу в нем себе варишь.

("Поэт и толпа")

III. Тема поэта и поэзии

III. Тема поэта и поэзии

- Пушкин видит в поэзии дар, "завещанный от Бога". Он считает, что поэт служит не себе, а этому, не вполне ему принадлежащему дару . В этом смысле поэт напоминает библейского пророка.

- В стихотворении "Пророк" изображается постепенное обновление томимого духовной жаждой смертного. Он начинает созерцать и слышать все, что совершается вокруг: "И горний ангелов полет, / И гад морских подводный ход, / И дольней лозы прозябанье". Что же дальше? Кто прозрел, чтобы видеть красоту мирозданья, тот тем мучительнее ощущает безобразие человеческой действительности . Он будет бороться с нею. Его действие и оружие – слово правды :

III. Тема поэта и поэзии

Восстань, пророк, и виждь, и внемли, Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей.

В 1818 году Пушкин закончил стихотворение "К Н. Л. Плюсковой" строчками:

И неподкупный голос мой

Был эхо русского народа.

III. Тема поэта и поэзии

III. Тема поэта и поэзии

- Этот образ оказался удивительно точным – и в 1831 году Пушкин вновь осмысливает его в стихотворении "Эхо":

На всякий звук

Свой отклик в воздухе пустом

Родишь ты вдруг.

- Поэт, как и эхо, воспринимает все, что происходит в мире и откликается " на всякий звук" – для того и даны нечеловеческие слух и зрение. Но, как и эхо, поэт бесконечно одинок:

Тебе ж нет отзыва… Таков И ты, поэт.

III. Тема поэта и поэзии

- Путь пророка – путь подвижничества. Отказавшись "давать смелые уроки", изгнав "непосвященных" и поставив себя вне их суда, поэт избирает этот путь.

- Творческое и человеческое кредо Пушкина едины. Он не учил людей, не проповедовал, но пробуждал "чувства добрые" в их душах, стремился дать людям мощный импульс к духовному совершенствованию, пробудить к жизни то доброе, что есть в каждой душе .

IV. Свободолюбивая лирика

- Одна из важнейших тем лирики Пушкина – тема свободы. Уже в стихотворениях 1817-1819 гг. свобода становится высшим общественным благом – предметом "похвального слова" ("хочу воспеть Свободу миру"), то целью, к которой устремлен поэт вместе с друзьями-единомышленниками ("звезда пленительного счастья"), то шагом от заблуждений и суетной жизни к "блаженству" истины и мудрости ("Я здесь, от суетных оков освобожденный / Учуся в Истине блаженство находить"), то смыслом поэтической "жертвы" ("Свободу лишь учася славить, / Стихаем жертвуя лишь ей") и обозначением душевного состояния поэта ("тайная свобода").

IV. Свободолюбивая лирика

- В оде "Вольность" (1817) поэт скорбит и негодует , смотря на мир, где свистят бичи, гремит железо кандалов, где на троне восседает "несправедливая Власть". Весь мир, не только Россия, лишен свободы, вольности, а, следовательно, нигде нет радости, счастья, красоты и блага. Но:

Лишь там над царскою главою

Народов не легло страданье,

Где крепко с вольностью святой

Законов мощных сочетанье.

IV. Свободолюбивая лирика

IV. Свободолюбивая лирика

- Вольность у Пушкина сочетается со святостью . А над свободой распростер свои крылья Закон , который не людьми изобретен и не ими над собою установлен. Вольность без святости и Закона вырождается в тиранию и своеволие. Так случается с земными владыками, забывающими Закон, но так случается и с народами, если они в борьбе с тиранией выйдут за границы святой вольности. Поэт признает справедливость народного восстания против самовластительных злодеев на троне:

Тираны мира! трепещите!

А вы мужайтесь и внемлите,

Восстаньте, падшие рабы!

IV. Свободолюбивая лирика

- Но если восставшие рабы нарушат вечный Закон в своем праведном гневе – злодейская порфира с плеч тиран опустится на плечи восставшего народа:

И горе, горе племенам,

Где дремлет он неосторожно,

Где иль народу, иль царям

Законом властвовать возможно!

IV. Свободолюбивая лирика

- Тираноборческий пафос сливается в "Вольности" с апелляцией к разуму монархов, к их чувству самосохранения. Пушкин завершает оду призывом, обращенным к царям:

Склонитесь первые главой

Под сень надежную Закона,

И станут вечной стражей трона

Народов вольность и покой.

IV. Свободолюбивая лирика

- Представления о свободе и рабстве конкретизируются в стихотворении "Деревня" (1819). Речь идет уже не о тирании во всемирном масштабе, как в оде "Вольность", а о русском крепостничестве.

- Стихотворение открывается резким противопоставлением суетного и порочного мира столичной жизни с роскошными пирами, забавами и заблуждениями миру русской деревни с шумом дубрав, с тишиной полей, с вольной праздностью – подругой размышлений. Поэт любуется красотой и вольным простором деревенской природы:

IV. Свободолюбивая лирика

… люблю сей темный сад

С его прохладой и цветами,

Сей луг, уставленный душистыми скирдами, Где светлые ручьи в кустарниках шумят. Везде передо мной подвижные картины: Здесь вижу двух озер лазурные равнины, Где парус рыбаря белеет иногда,

За ними ряд холмов и нивы полосаты….

IV. Свободолюбивая лирика

IV. Свободолюбивая лирика

- С идеальных высот Пушкин обрушивает свое негодование на крепостное право в последней части стихотворения:

Но мысль ужасная здесь душу омрачает: Среди цветущих нив и гор

Друг человечества печально замечает

Везде невежества убийственный позор.

IV. Свободолюбивая лирика

- Поэт создает обобщенный образ крепостнического произвола ("барство дикое без чувства, без закона") и равный ему по масштабу образ страдающего от беззакония народа ("рабство тощее"). Пушкин мечтает увидеть "народ неугнетенный и рабство, падшее по манию царя". И тогда взойдет над Россией заря "свободы просвещенной".

IV. Свободолюбивая лирика

- К стихотворениям, в которых поэт затрагивал тему вольности и свободы, относятся также: "К Чаадаеву" (1818), "Кинжал" (1821), "Узник" (1822), "Птичка" (1823), "Арион" (1827), "Анчар" (1828), "Во глубине сибирских руд…" (1827). Стихотворение "Кинжал" сопоставимо с одой "Вольность" , но в нем главным мерилом общественной справедливости становится уже не Закон, а карающий Кинжал, что предполагает мысль о необходимости борьбы и допустимости насилия во имя справедливости . В стихотворении "Птичка" тема свободы связана с гуманистической идеей "дарования свободы". А в стихотворении "Анчар" Пушкин поднимается до широкого обобщения и исследования источников рабства и его пагубного влияния на развитие жизни.

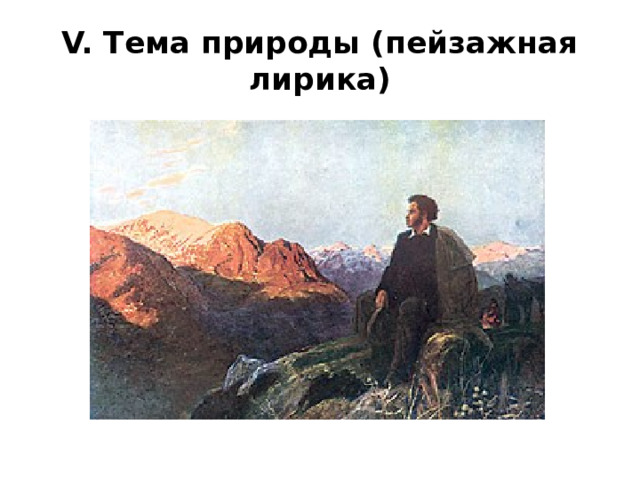

V. Тема природы (пейзажная лирика)

- Принципы отражения природы в лирике Пушкина постоянно меняются в зависимости от эволюции художественного метода . Это значит, что для каждого периода творчества поэта характерны свои особенности восприятия и приемы воплощения пейзажа в лирическом стихотворении.

- Одно из наиболее выразительных стихотворений первого периода творчества поэта – ода "Воспоминания о Царском селе" (1814). В этом стихотворении наиболее явно прослеживается влияние классицизма: описания природы играют роль фона и не могут быть самостоятельной темой.

V. Тема природы (пейзажная лирика)

V. Тема природы (пейзажная лирика)

Навис покров угрюмой нощи

На своде дремлющих небес;

В безмолвной тишине почили дол и рощи,

В седом тумане дальний лес;

Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы,

Чуть дышит ветерок, уснувший на листах,

И тихая луна, как лебедь величавый,

Плывет в сребристых облаках.

V. Тема природы (пейзажная лирика)

- Еще одна особенность – статичность, неподвижность пейзажа в стихотворениях этого периода.

- Для южного периода творчества Пушкина характерны романтические традиции в изображении пейзажа.

Прощай, свободная стихия!

В последний раз передо мной

Ты катишь волны голубые

И блещешь гордою красой.

("К морю". 1824)

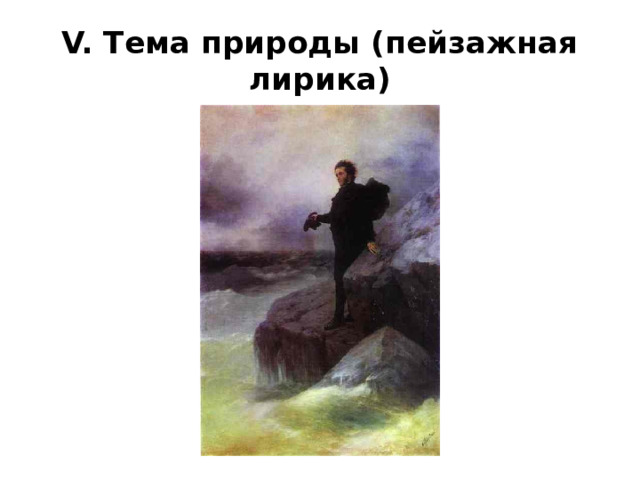

V. Тема природы (пейзажная лирика)

V. Тема природы (пейзажная лирика)

- Элегия Пушкина пронизана нежной любовью поэта к стихии, которая родственна ему своим неукротимым движением. Море ласково зовет поэта к себе, учит быть свободным, очищает душу от бремени земных страстей, напоминает о призвании человека к вечному восхождению, к божественному совершенству:

Как друга ропот заунывный,

Как зов его в прощальный час,

Твой грустный шум, твой шум призывный

Услышал я в последний раз.

V. Тема природы (пейзажная лирика)

V. Тема природы (пейзажная лирика)

- Пушкин сознает наивность своих мечтаний и надежд. Что такое земное счастье? cлава и успех? Море обнажает их тщету: на скале среди его пучины покоится лишь "гробница" былого величия – Наполеона.

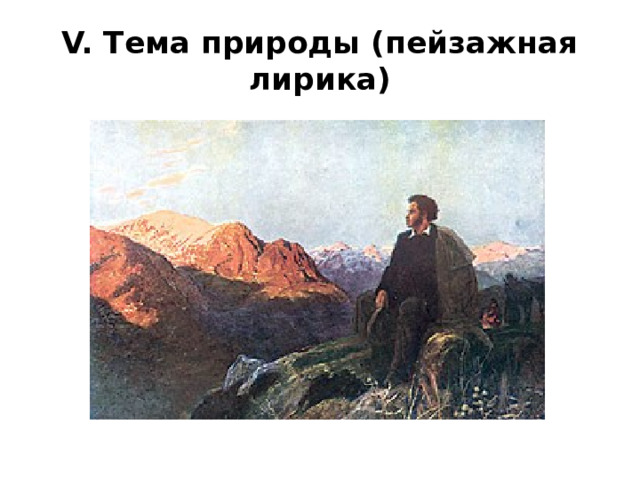

- Земное величие и слава ничто перед величественной суровой природой Кавказа, понимает поэт, поднявшись на вершину и оказавшись наравне с парящим орлом:

V. Тема природы (пейзажная лирика)

V. Тема природы (пейзажная лирика)

Отселе я вижу потоков рожденье

И первое грозных обвалов движенье.

Здесь тучи смиренно идут подо мной;

Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады; Под ними утесов нагие громады…

("Кавказ", 1829)

V. Тема природы (пейзажная лирика)

V. Тема природы (пейзажная лирика)

- В поздней поэзии исчезает упоение мятежной красотой чувственных страстей, уходят темные тучи и метели суетных земных тревог. Природа очищается и обновляется в грозовом ненастье, душа воскресает в любовании красотой и гармонией окружающего мира. В стихотворении "Туча" (1835) Пушкин радостно приветствует эту гармонию, это душевное просветление:

Последняя туча рассеянной бури! …

Довольно, сокройся!

Пора миновалась,

Земля освежилась, и буря промчалась,

И ветер, лаская листочки древес,

Тебя с успокоенных гонят небес.

V. Тема природы (пейзажная лирика)

- В стихотворении "Осень" (1833) Пушкин объясняет, почему он любит именно это время года, почему осенью испытывает он самые длительные приливы вдохновения. Осень умиляет поэта красотой умиротворенной, тихой, смиренной:

Унылая пора! очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса –

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса…

V. Тема природы (пейзажная лирика)

V. Тема природы (пейзажная лирика)

- С каждой осенью поэт "расцветает вновь", он "снова счастлив, молод", в нем "пробуждается поэзия".

- Но осень прекрасна своей "прощальной красой", и поэтому грусть об уходящей жизни, мысли о необратимых переменах поселяются в душе поэта. Погруженный в философские размышления, Пушкин вспоминает Михайловское ("Вновь я посетил…", 1835), где в опальном домике он жил с нянею своей, холм лесистый, на котором он часто сиживал недвижим, три сосны у дороги. Они все те же, "но около корней их устарелых…теперь младая роща разрослась…". И грустные чувства внезапно преображаются.

V. Тема природы (пейзажная лирика)

VI. Философские мотивы

- В лирике Пушкина конца 20-х годов стремительно нарастают философские мотивы : раздумья о жизни и смерти, покаянные настроения, предчувствия новых бурь и тревог:

Снова тучи надо мною

Собралися в тишине.

Рок завистливый бедою

Угрожает снова мне…

VI. Философские мотивы

- Так начинает Пушкин стихотворение "Предчувствие" (1828), в котором исчезает юношеская беззаботность и удивляющая ранее способность поэта находить выход из мрачных настроений, из роковых вопросов в радостях жизни, в любви, в прелести и красоте бытия.

- В стихотворении "Дар напрасный, дар случайный…", помеченном 26 мая 1828 (день рождения поэта), Пушкин пытается понять, зачем Творец наделил его сердце страстью, ум сомненьем, если жизнь "судьбою тайной… на казнь осуждена".

VI. Философские мотивы

VI. Философские мотивы

Цели нет передо мною:

Сердце пусто, празден ум,

И томит меня тоскою

Однозвучный жизни шум.

Мучительный вопрос о смысле жизни возникает и в стихотворении "Стихи, сочиненные во время бессонницы":

От меня чего ты хочешь?

Ты зовешь или пророчишь?

Я понять тебя хочу,

Смысла я в тебе ищу.

VI. Философские мотивы

- Поэт вспоминает "безумных лет угасшее веселье", сравнивает прошлое и настоящее, но помнит и ценит, прежде всего, "печаль минувших дней". Свой путь он представляет полным труда и горя. Но на этом пути главным чувством все-таки оказывается не беспросветность, а надежда: "Но не хочу, о други, умирать; / Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать". Искусство, любовь, надежда на лучшее будущее – утверждению этих ценностей посвящена "Элегия" (1830):

- Порой опять гармонией упьюсь, /Над вымыслом слезами обольюсь, /И может быть – на мой закат печальный /Блеснет любовь улыбкою прощальной.

VI. Философские мотивы

VI. Философские мотивы

- Размышлениям о неизбежной смерти и о ценностях, которые человек может сохранить перед ее лицом, посвящена другая элегия "Брожу ли я вдоль улиц шумных…" (1829):

Я говорю: промчатся годы,

И сколько здесь ни видно нас,

Мы все сойдем под вечны своды –

И чей-нибудь уж близок час.

VI. Философские мотивы

VI. Философские мотивы

- Стихи прекрасны удивительной щедростью пушкинского сердца, способного приветствовать жизнь, уже ничего не требуя от нее для себя:

И пусть у гробового входа

Младая будет жизнь играть,

И равнодушная природа

Красою вечною сиять.

VI. Философские мотивы

VI. Философские мотивы

- Тут высшая форма созерцательно-духовной самоотдачи всей полноте земного бытия, которая для Пушкина прекрасна сама по себе, безотносительно к личным желаниям и притязаниям.

- Бескорыстная любовь к красоте, молодости с ее радостями прозвучит в стихотворении и в стихотворении "Вновь я посетил…" (1835). Большая часть элегии посвящена изображению мест, с которыми связаны у поэта воспоминания о былом: " вот опальный домик, где жил я с бедной нянею моей", "вот холм лесистый, над которым часто я сиживал", вот три сосны – "они все те же…" - грусть об уходящей жизни, невеселые мысли о необратимых переменах, приближающих поэта к роковому пределу.

VI. Философские мотивы

VI. Философские мотивы

- Но вдруг он замечает, что под соснами, около их устарелых корней, "младая роща разрослась". И грустные чувства, скользившие к унынию, внезапно преображаются:

Здравствуй, племя

Младое, незнакомое! не я

Увижу твой могучий поздний возраст,

Когда перерастешь моих знакомцев

И старую главу их заслонишь

От глаз прохожего. Но пусть мой внук

Услышит ваш приветный шум, когда,

С приятельской беседы возвращаясь,

Веселых и приятных мыслей полон,

Пройдет он мимо вас во мраке ночи

И обо мне вспомянет.

VI. Философские мотивы

- За два месяца до смерти создает Пушкин стихотворение "Я памятник себе воздвиг нерукотворный …", которое входит в так называемый "каменноостровский цикл" (стихи, написанные летом 1836 года на даче на Каменном острове: "Мирская власть", "Не дорого ценю я громкие права…" (Из Пиндемонти), "Отцы пустынники и жены непорочны…", "Когда за городом, задумчив, я брожу…", "Я памятник себе воздвиг нерукотворный…"). Здесь подводятся итоги жизни, итоги своей поэтической и человеческой судеб:

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире

Мой прах переживет и тленья убежит –

И славен буду я, доколь в подлунном мире

Жив будет хоть один пиит.

VI. Философские мотивы

VI. Философские мотивы

- Такой путь за свою короткую жизнь прошел Пушкин в философской лирике. На этом пути он простился с романтическим мировосприятием , с "безумными летами ", пережил духовный кризис , но обрел гармонию с миром , Дом , пришел к пониманию того, что есть "самостоянье человека ", в его сознании соединились жизнь, смерть и бессмертие .

- Принципы отображения основных мотивов лирики Пушкина постоянно меняются в зависимости от эволюции художественного метода. Это значит, что для каждого периода творчества поэта характерны свои особенности восприятия и приемы воплощения тем дружбы, любви, свободы, назначения поэзии, родины, смысла бытия и других.

Вопросы для самоконтроля

- Перечислите основные этапы жизни А. С. Пушкина. Какие произведения были созданы поэтом в каждый из этих периодов?

- Каковы основные мотивы пушкинской лирики?

- Какие черты личности поэта проявляются в стихотворениях о дружбе и любви?

- В чем видит Пушкин предназначение поэта?

- Над какими проблемами размышляет поэт в своей философской лирике? Каковы высшие ценности жизни для Пушкина?

- Как трансформировался мотив свободы в творчестве А. С. Пушкина?

- Каким представляется пейзаж в стихотворениях поэта в разные периоды творчества?

Таблица «Основные темы лирики А.С.Пушкина»

Дружба

А.С.Пушкин

Любовь

Особенности

Поэт и поэзия

лирики

Свобода

Природа

Философская