Подготовил студент

2 курса СПФ ВГИК

Баруздин Иван

Руководитель Тимонина Т.Е.

- Нартов Андрей Константинович (1683 - 1756)

- Деятель времени Петра Великого. Русский механик и изобретатель. Учился в Школе математических и навигацких наук в Москве. Около 1718 года был послан царем за границу для усовершенствования в токарном искусстве и "приобретения знаний в механике и математике". По указанию Петра I, Нартов вскоре был переведен в Петербург и назначен личным токарем царя в дворцовой токарной мастерской. Работая здесь в 1712-1725, Нартов изобрел и построил ряд совершенных и оригинальных по кинематической схеме токарных станков (в том числе копировальных), часть которых была снабжена механическими суппортами. С появлением суппорта решалась задача изготовления частей машин строго определенной геометрической формы, задача производства машин машинами. В 1726-1727 и в 1733 Нартов работал при Московском монетном дворе, где создал оригинальные монетные станки. В том же 1733 году Нартов создал механизм для подъема "Царь колокола". После смерти Петра, Нартову было поручено сделать "триумфальный столп" в честь императора, с изображением всех его "баталий". Когда в Академию Наук были сданы все токарные принадлежности и предметы Петра, а также и "триумфальный столп", то, по настоянию начальника академии, барона Корфа, считавшего Нартова единственным человеком, способным окончить "столп", он был переведен в академию "к токарным станкам", для заведывания учениками токарного и механического дела и слесарями. Петровская токарня, превращенная Нартовым в академические мастерские, послужила базой для последующих работ М. В. Ломоносова, а затем И. П. Кулибина (особенно в области приборостроения).

- В 1742 году Нартов принес Сенату жалобу на советника академии Шумахера, с которым у него происходили пререкания по денежному вопросу, а затем добился назначения следствия над Шумахером, на место которого был определен сам Нартов. В этой должности он пробыл только 1,5 года, потому что оказался "ничего кроме токарного художества незнающим и самовластным"; он велел запечатать архив академической канцелярии, грубо обращался с академиками, и наконец, довел дело до того, что Ломоносов и другие члены стали просить возвращения Шумахера, который вновь вступил в управление академией в 1744 году, а Нартов сосредоточил свою деятельность "на пушечно-артиллерийском деле". 1738-1756, работая в Артиллерийском ведомстве, Нартов создал станки для сверления канала и обточки цапф пушек, оригинальные запалы, оптический прицел; предложил новые способы отливки пушек и заделки раковин в канале орудия. В 1741 Нартов изобрел скорострельную батарею из 44 трехфунтовых мортирок. В этой батарее впервые в истории артиллерии был применен винтовой подъемный механизм, который позволял придавать мортиркам желаемый угол возвышения. В обнаруженной рукописи Нартова "Ясное зрелище махин" описывается более 20 токарных, токарно-копировальных, токарно-винторезных станков различных конструкций. Выполненные Нартовым чертежи и технические описания свидетельствуют о его больших инженерных познаниях. Он издал также: "Достопамятные повествования и речи Петра Великого" и "Театрум махинарум". Авторство многих анекдотов о Петре приписывается Нартову.

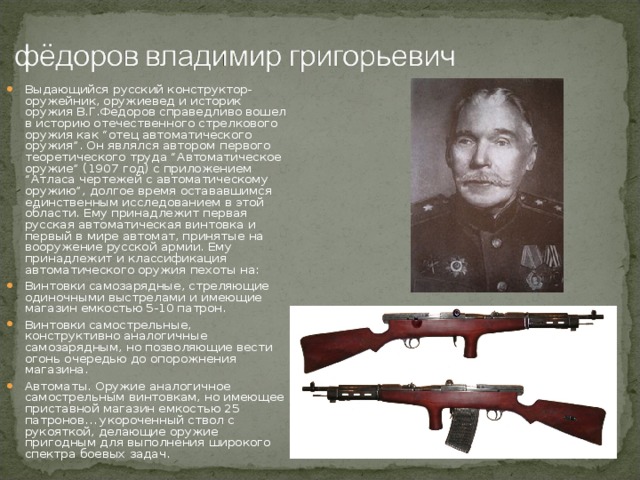

- Выдающийся русский конструктор-оружейник, оружиевед и историк оружия В.Г.Федоров справедливо вошел в историю отечественного стрелкового оружия как “отец автоматического оружия”. Он являлся автором первого теоретического труда “Автоматическое оружие” (1907 год) с приложением “Атласа чертежей с автоматическому оружию”, долгое время остававшимся единственным исследованием в этой области. Ему принадлежит первая русская автоматическая винтовка и первый в мире автомат, принятые на вооружение русской армии. Ему принадлежит и классификация автоматического оружия пехоты на:

- Винтовки самозарядные, стреляющие одиночными выстрелами и имеющие магазин емкостью 5-10 патрон.

- Винтовки самострельные, конструктивно аналогичные самозарядным, но позволяющие вести огонь очередью до опорожнения магазина.

- Автоматы. Оружие аналогичное самострельным винтовкам, но имеющее приставной магазин емкостью 25 патронов… укороченный ствол с рукояткой, делающие оружие пригодным для выполнения широкого спектра боевых задач.

- Автомат Федорова в бою

- Карьера этого замечательного оружия сложилась плачевно. Летом 1916 года автоматами и автоматическими винтовками Федорова вооружили команду 189-го Измаильского полка, 1 декабря того же года отправленную на Румынский фронт в составе из 158 солдат и 4 офицеров. Они и стали первыми русскими автоматчиками. Автоматы Федорова были направлены и в 10-ый авиадивизион. Они были на 400 грамм легче винтовок Федорова 7.62 мм и допускали интенсивную стрельбу очередями. Так как о производстве авторского патрона в военное время нечего было и мечтать, то оружие было переделано на стрельбу патроном японской винтовки Арисака обр. 1895 г. 6.5мм. Россия, оказавшись в состоянии промышленного коллапса, скупала оружие по всему миру. В числе прочих образцов японское оружие занимало немалое место (782 тыс.). Японский патрон был короче и слабее авторского, что еще более приближало его к промежуточному, но оставленная конструкторами закраина (патрон имеет и кольцевую проточку, и закраину - но меньшего, чем обычно, диаметра) все же делало его менее удачным для работы автоматики 1 . Автомат получил отличные отзывы: высока надежность, прочность запирающих затвор деталей, хороша кучность стрельбы – и вместе с тем в нем видели только легкий, но все-таки пулемет. Вскоре после Октябрьской революции (или правительственного переворота) Федоров был направлен в Ковров для продолжения работ по выпуску автоматов. Шел 1918 год. На заводе его избрали директором (тогда эта должность была выборной!) Заведующим опытной мастерской назначили Дегтярева. Уже в следующем году автоматы запустили в серийное производство. В 1924 коллектив приступил к созданию унифицированных с автоматом ряда пулеметов – ручного, авиационного, зенитного, танкового. Историки и источники молчат об участии автомата Федорова в гражданской войне. Единственное упоминание о частях, где применялось это оружие, я нашел (парадокс!) у М. Булгакова. В романе “Роковые яйца” оперативник ОГПУ Полайтис имел “обыкновенный 25-зарядный пулемет” – термин “автомат” из академических кругов так и не вышел. Загадкой остается и тип использования боеприпасов – то ли патрон винтовки Арисака, то ли авторский боеприпас. Впрочем, до начала 30-х годов в РККА состояли на вооружении ручные пулеметы многих стран. Два танковых пулемета Федорова были установлены в башне танка МС-1, и именно в таком виде он принял участие в конфликте на КВЖД. – Это и был последний бой этого замечательного оружия. Нарком вооружений Л. Ванников в “записках наркома” отмечал, что автомат Федорова нередко лежал на столе Сталина; но последствий для автомата это не имело никаких. В начале 30-х он не понравится “ответственным товарищам” из Кремля и будет снят с вооружения. Причины? Веских причин не называется: от применения импортного патрона (а был ли он импортным; что мешало наладить его производство?) до предъявления фантастических требований по способности поражать бронированные цели (впрочем, с нас станется: после финской на вооружение приняли совершенно гротескный миномет-лопату).

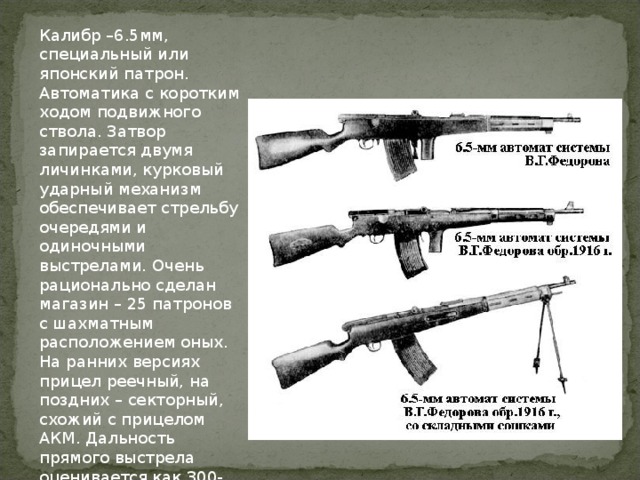

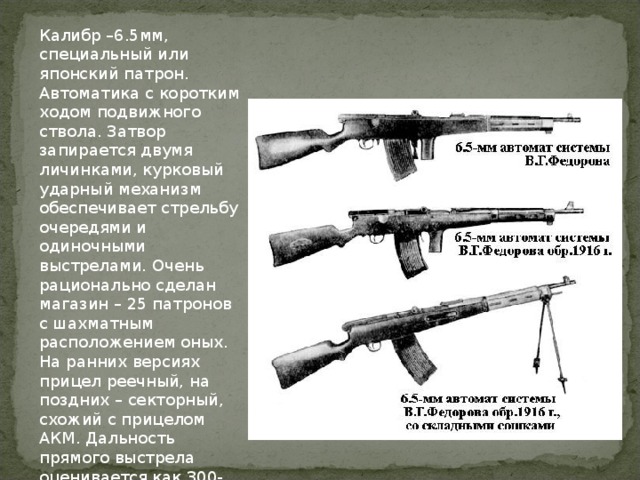

Калибр –6.5мм, специальный или японский патрон. Автоматика с коротким ходом подвижного ствола. Затвор запирается двумя личинками, курковый ударный механизм обеспечивает стрельбу очередями и одиночными выстрелами. Очень рационально сделан магазин – 25 патронов с шахматным расположением оных. На ранних версиях прицел реечный, на поздних – секторный, схожий с прицелом АКМ. Дальность прямого выстрела оценивается как 300-400 метров.

- 17 июня 1904 года 3-я японская армия подступила к русской крепости Порт-Артур. Штурм начался 6 августа и длился неделю. Понеся тяжелые потери, противник перешел к обороне. Готовя очередную атаку, японцы вели интенсивные инженерные работы. Защитники крепости также укрепляли свои позиции. При этом некоторые русские и японские траншеи разделяло расстояние в 30 шагов. В этих условиях требовалось оружие ближнего боя, так как обычные орудия оказались бессильны. Расстояние до противника было столь мало, что при стрельбе имелся риск поразить и свои войска. Лишь изредка артиллеристам крепости удавались фланговые обстрелы вражеских позиции. И тогда русский офицер Леонид Гобято предложил бросать на неприятельские укрепления надкалиберные мины. Они должны были лететь по очень крутой траектории и при падении поражать живую силу врага, скрытую в окопах от других видов оружия. К изготовлению «аппарата для артиллерийской стрельбы на ближние дистанции» – так назвал свое изобретение автор приступил во время июльских боев. Первые образцы «метательных воздушных мин весом до 15 фунтов пироксилина» и две 75-мм гаубицы с урезанными стволами для стрельбы этими минами были готовы уже в августе 1904 г. Именно гаубичный вариант и стал исходным образцом первого в мире миномета. Он успешно прошел испытания и был рекомендован как эффективное средство защиты крепости.

Осенью гаубицы были заменены 47-мм морской пушкой на легком колесном лафете. Новому типу орудия дали название «миномёт». Надкалиберная головная часть шестовой мины изготавливалась из листового железа и имела вид усеченного конуса. Корпус мины содержал 6,2 кг пироксилина, а ее общая масса составляла 11,5 кг.

При заряжании миномета шест мины вставлялся в ствол орудия с дула. Заряд пороха в медной гильзе: со специальным пыжом закладывали с казенной части ствола. Пыж состоял из свинцового конуса, деревянного вкладыша и свинцового ведущего пояска. Все его летали соединялись медной трубкой. Для предотвращения перекоса стабилизатора при перемещении по шесту в момент вылета мины из ствола его крылья после заряжания привязывали к мушке орудия тонким шнуром. При выстреле пороховые газы выталкивали из канала ствола пыж. который, в свою очередь, воздействовал на шест с миной. В момент удара в утолщение шеста свинцовый конус пыжа сплющивался. Этот буфер и предохранял шест от поломок. Как только стабилизатор заклинивался на утолщении, шнур обрывался, мина отделялась от пыжа и продолжала самостоятельный полет.

Первый миномет имел дальность стрельбы от 50 до 400 м при углах возвышения ствола от 45° до 65°. При изменении угла возвышения на 1° дальность стрельбы увеличивалась или уменьшалась на 6—10 шагов. Переменные заряды массой от 1/8 до 1/16 части полного заряда для 47-мм орудия также позволяли изменять дальность стрельбы в широких пределах. Датой официального рождения миномета принято считать 9 ноября 1904 г., когда система капитана Гобято сыграла решающую роль при отражении японского штурма. В этот день на господствующей над Порт-Артуром горе Высокой было установлено модифицированное 47-мм орудие и началась регулярная стрельба. Результаты превзошли все ожидания. Из каждых четырех выпущенных мин три попадали в окопы. Пять дней и ночей безотказно работал первый в мире миномет, сводя на нет замыслы врага. Эффективность нового оружия была налицо. Взлетая высоко вверх, мина переворачивалась и почти вертикально падала на цель, разрушая траншеи и уничтожая противника. Взрывы были настолько сильными, что вражеские солдаты в панике покидали свои места в окопах.

Генерал Ноги, оценив обстановку, решил прекратить атаки на широком (Восточном) фронте и сосредоточить все силы для захвата горы Высокая, с которой, как ему стало известно, просматривалась вся порт-артурская гавань. После ожесточённых боёв продолжавшихся десять дней 22 ноября 1904 Высокая была взята. В руки самураев попал и миномёт, благодаря чему его устройство вскоре стало достоянием британской прессы. Однако до 1914 г. работы над ними шли только в кайзеровской Германии. Другие государства не придавали серьезного значения «мортирам ближнего боя», поскольку считалось, что будущая война будет носить скоротечный манёвренный характер. В начале первой мировой войны Леонид Николаевич, будучи уже в чине генерал-майора, погиб при штурме Перемышля.

- Сергей Иванович Мосин родился в селе Рамонь Воронежской губернии. В 1867 году он с отличием окончил гимназию, а в 1870 году – Петербургское Михайловское артиллерийское училище. Через два года был зачислен на первый курс технического факультета Михайловской артиллерийской академии. А в 1875 году после окончания академии был назначен начальником инструментальной мастерской Тульского оружейного завода.

- К 1880-м годам С.И. Мосин был уже известен как большой знаток оружейного дела. По распоряжению Главного артиллерийского управления в 1881-1882 годах он был назначен членом «комиссии для осмотра механических средств и зданий» Сестрорецкого и Ижевского заводов. В центре внимания военных кругов стоял тогда вопрос о перевооружении русской армии малокалиберной магазинной винтовкой.

- На Тульском оружейном заводе Мосин многие годы возглавлял инструментальную мастерскую, от которой зависела вся деятельность предприятия. В течение 1875-1876 годов при Тульском заводе работала специальная комиссия, которая занималась улучшением затвора 4,2-линейной винтовки. Мосин активно сотрудничал с ее специалистами.

- В 1882 году С.И. Мосин самостоятельно начал работы по переделке однозарядной винтовки Бердана в магазинную винтовку. Он сделал в ней реечно-прикладной магазин на 8 патронов. Патроны в магазине располагались наклонно, так что пуля одного патрона не упиралась в капсюль другого, – это делало винтовку полностью безопасной и выгодно отличало ее от иностранных систем.

- Винтовка этого образца, и сейчас хранящаяся в музее оружия при Тульском оружейном заводе, была окончательно разработана Мосиным к началу 1884 года. Несколько позднее Мосин создал такой же образец винтовки уже на 12 патронов.

Будучи в Петербурге со своими первыми винтовками, Сергей Иванович узнал, что среди ученых и крупных военных деятелей идут жаркие споры по поводу перспектив и возможностей многозарядного или, как тогда говорили, «повторительного» оружия. Казалось бы, уроки Балканской войны должны были однозначно решить вопрос: быть или не быть магазинным винтовкам. Однако в военных кругах нашлось немало сторонников традиционного правила «стреляй редко, да метко». Они считали, что многозарядные винтовки имели бы право на существование, если одного солдата требовалось убивать несколько раз.

В июле 1883 года С.И. Мосин был назначен членом особой комиссии по испытаниям магазинных ружей. Это было официальным признанием его ведущим специалистом в области стрелкового оружия.

Мосин принимал непосредственное участие в испытаниях собственных винтовок, внимательно прислушивался к замечаниям. В 1885 году оружейный отдел заказал Тульскому оружейному заводу 1000 винтовок с новым магазином для войсковых испытаний.

За границей, узнав об изобретении Мосина, решили его перекупить. В 1885 году от имени одной парижской фирмы за право использовать для французской винтовки изобретенный Мосиным реечно-прикладной механизм ему предложили 600 тыс. франков. Затем сумма дошла до 1 млн. С.И. Мосин в то время располагал весьма скромными средствами. Однако он отверг все предложения иностранцев.

25 ноября 1891 года Главным артиллерийским управлением С.И. Мосину была присуждена Михайловскую премию. Это была самая престижная награда за изобретения в области артиллерии и оружейного дела, она присуждалась один раз в пять лет.

В 1900 году на Всемирной выставке в Париже 3-линейная винтовка С.И. Мосина была удостоена высшей награды. Вообще, после 1894 года на Сергея Ивановича посыпались награды и почести. Прибыв в Сестрорецк, он стал не только начальником завода, но и начальником Сестрорецкого гарнизона. А 9 апреля 1900 года Сергей Иванович был произведен в генералы.

Деятельность генерала Мосина прервалась довольно рано. В середине января 1902 года он простудился, врачи определили у него крупозное воспаление легких, и 26 января 1902 года выдающийся русский конструктор-оружейник скончался. Похоронен в Туле.

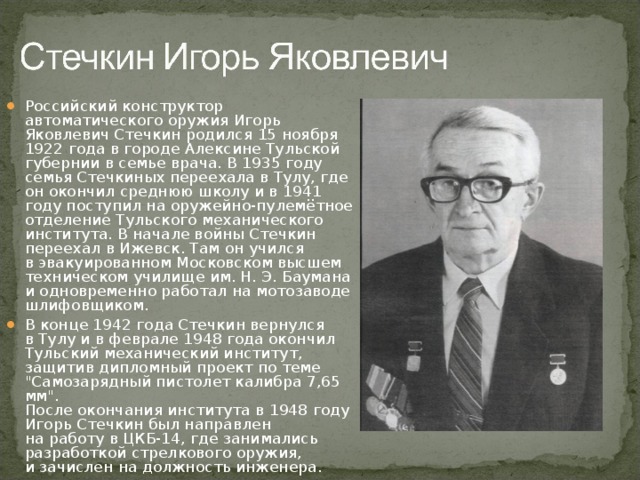

- Российский конструктор автоматического оружия Игорь Яковлевич Стечкин родился 15 ноября 1922 года в городе Алексине Тульской губернии в семье врача. В 1935 году семья Стечкиных переехала в Тулу, где он окончил среднюю школу и в 1941 году поступил на оружейно‑пулемётное отделение Тульского механического института. В начале войны Стечкин переехал в Ижевск. Там он учился в эвакуированном Московском высшем техническом училище им. Н. Э. Баумана и одновременно работал на мотозаводе шлифовщиком.

- В конце 1942 года Стечкин вернулся в Тулу и в феврале 1948 года окончил Тульский механический институт, защитив дипломный проект по теме "Самозарядный пистолет калибра 7,65 мм". После окончания института в 1948 году Игорь Стечкин был направлен на работу в ЦКБ‑14, где занимались разработкой стрелкового оружия, и зачислен на должность инженера.

- Первым его заданием была разработка 9‑мм пистолета, позволяющего вести одиночную и автоматическую стрельбу с эффективной дальностью до двухсот метров и имеющего магазин большой емкости. Уже в 1951 году, успешно пройдя испытания, пистолет был принят на вооружение Советской Армии с присвоением ему наименования АПС(Автоматический пистолет Стечкина), в обиходе просто "Стечкин". АПС предназначался для вооружения тех категорий военнослужащих, для которых было необходимо компактное оружие с высокой огневой мощью, то есть фактически стал аналогом современной концепции PDW — персонального оружия самообороны. АПС приобрёл множество поклонников в армии, особенно среди солдат и офицеров, которым довелось применять его в боевых условиях, и до сих пор находится на вооружении спецподразделений.

- Государственную премию за АПС Игорь Стечкин получал вместе со своим учителем и другом Николаем Макаровым, разработчиком и создателем пистолета ПМ (Пистолет Макарова).

- В 1955 году конструктором были созданы два пистолета ТКБ‑506 и ТКБ‑506 А и специальный патрон к ним для бесшумной стрельбы. В конце 1950‑х годов в связи с интенсивным развитием работ по ракетной технике Стечкин, один из немногих конструкторов стрелкового оружия, активно включился в создание реактивно управляемого вооружения. Работая более десяти лет в качестве главного конструктора проекта, он внёс большой вклад в создание высокоэффективных противотанковых управляемых комплексов "Фагот" и "Конкурс". В 1971 году Стечкин был переведён в Центральное конструкторское бюро спортивно‑охотничьего оружия (ЦКИБ СОО), где он вновь занялся конструированием стрелкового оружия. Конструктор принял участие в конкурсной работе по созданию укороченного автомата "Модерн" под 5,45 мм патрон, участвовал в конкурсе под шифром "Абакан" по созданию высокоэффективного 5,45 мм автомата для замены АК‑74.

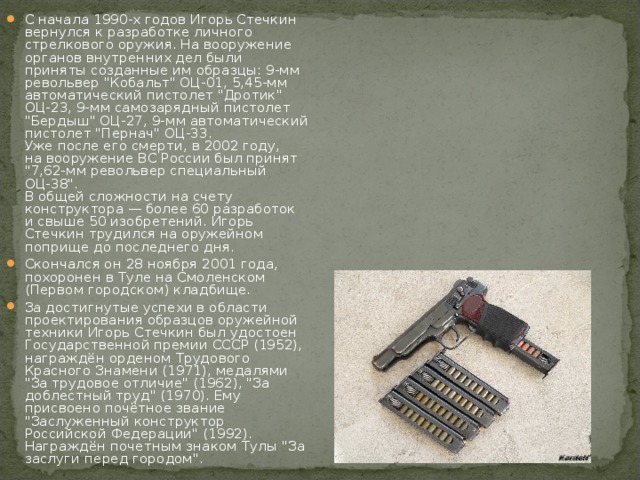

- С начала 1990‑х годов Игорь Стечкин вернулся к разработке личного стрелкового оружия. На вооружение органов внутренних дел были приняты созданные им образцы: 9‑мм револьвер "Кобальт" ОЦ‑01, 5,45‑мм автоматический пистолет "Дротик" ОЦ‑23, 9‑мм самозарядный пистолет "Бердыш" ОЦ‑27, 9‑мм автоматический пистолет "Пернач" ОЦ‑33. Уже после его смерти, в 2002 году, на вооружение ВС России был принят "7,62‑мм револьвер специальный ОЦ‑38". В общей сложности на счету конструктора — более 60 разработок и свыше 50 изобретений. Игорь Стечкин трудился на оружейном поприще до последнего дня.

- Скончался он 28 ноября 2001 года, похоронен в Туле на Смоленском (Первом городском) кладбище.

- За достигнутые успехи в области проектирования образцов оружейной техники Игорь Стечкин был удостоен Государственной премии СССР (1952), награждён орденом Трудового Красного Знамени (1971), медалями "За трудовое отличие" (1962), "За доблестный труд" (1970). Ему присвоено почётное звание "Заслуженный конструктор Российской Федерации" (1992). Награждён почетным знаком Тулы "За заслуги перед городом".

- Михаил Тимофеевич Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края в многодетной крестьянской семье. Его отец и мать были родом из кубанских крестьян.

- В 1930 году семья Тимофея Калашникова, признанного кулаком, была сослана из Алтайского края в поселок Нижняя Моховая (Томская область).

- В 1936 году Михаил, окончив девять классов средней школы, вернулся в Курью, где устроился на машинно-тракторную станцию, а затем поступил учеником в депо станции Матай Туркестано-Сибирской железной дороги (ныне территория Казахстана). Спустя некоторое время его перевёлся в Алма-Ату техническим секретарём политотдела 3-го отделения железной дороги.

- В 1938 году Михаил Калашников был призван в ряды Красной армии. Окончив школу механиков-водителей танка, проходил срочную службу в Киевском Особом военном округе. В армии он разработал инерционный счетчик для учета фактического количества выстрелов из танковой пушки, изготовил специальное приспособление к пистолету ТТ для повышения эффективности стрельбы через щели в башне танка, создал прибор для учета моторесурса танкового двигателя.

- За последнее изобретение командующий Киевским венным округом генерал Георгий Жуков наградил Калашникова именными часами.

- В июне 1941 года Калашников для внедрения изобретения в производство был отправлен в Ленинград (ныне Санкт-Петербург). Великую Отечественную войну (1941-1945) Михаил Калашников начал в августе 1941 года командиром танка. В октябре 1941 года в боях под Брянском он был тяжело ранен. Находясь в шестимесячном отпуске по состоянию здоровья, старший сержант Калашников разработал свою первую модель пистолета-пулемета.

- Опытный образец был изготовлен на станции Матай в мастерских железнодорожного депо.

- Первым из оружейных специалистов оценил опытный образец начальник Артиллерийской академии имени Дзержинского, генерал-майор Анатолий Благонравов, который выявил недоработки конструкции, но, отметив талантливость начинающего разработчика, рекомендовал направить Калашникова на техническую учебу.

- В июле 1942 года Калашников был направлен на научно-испытательный полигон стрелкового и минометного вооружения (НИПСМВО) Московского военного округа, где пистолет-пулемет прошел полномасштабные испытания, но вследствие дороговизны производства и отдельных недостатков на вооружение не поступил.

- До 1944 года Калашников, помимо пистолета-пулемета, разработал ручной пулемет и самозарядный карабин, на вооружение эти образцы также не поступили.

- В 1945 году он принял участие в конкурсе на разработку автомата под патрон образца 1943 года. По результатам конкурсных испытаний в 1947 году автомат АК-47 был рекомендован для принятия на вооружение Советской армии.

- В 1948 году Михаил Калашников был командирован на военный завод города Ижевска для освоения образца и изготовления войсковой партии автоматов. В это время он также работал над проектом самозарядного карабина.

- После успешной всесторонней эксплуатации автоматов АК-47 в войсках, в начале 1949 года постановлением правительства он был принят на вооружение, на Ижевском машиностроительном заводе был начат его массовый выпуск. Автомат получил официальное название — "7,62-миллиметровый автомат Калашникова образца 1947 года (АК)". В начале 1949 года Калашников получил орден Красной Звезды и Сталинскую премию первой степени "за разработку образца вооружения".

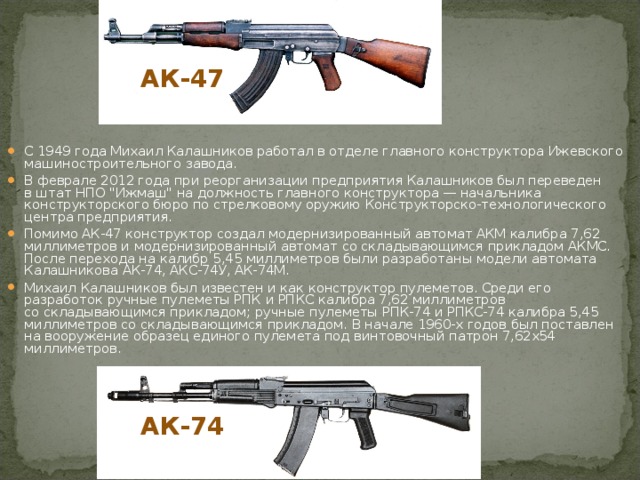

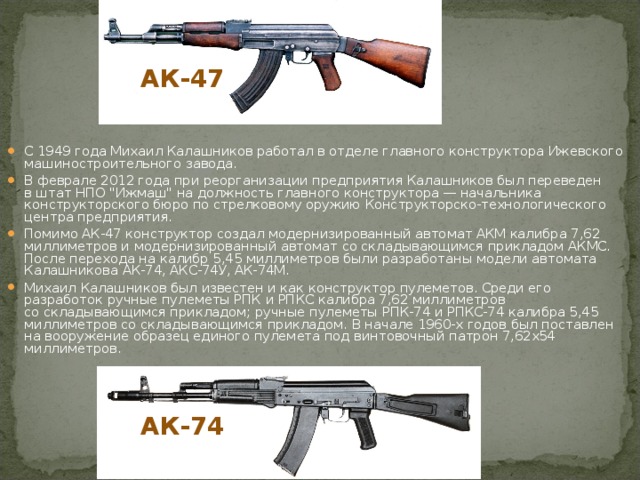

АК-47

- С 1949 года Михаил Калашников работал в отделе главного конструктора Ижевского машиностроительного завода.

- В феврале 2012 года при реорганизации предприятия Калашников был переведен в штат НПО "Ижмаш" на должность главного конструктора — начальника конструкторского бюро по стрелковому оружию Конструкторско-технологического центра предприятия.

- Помимо АК-47 конструктор создал модернизированный автомат АКМ калибра 7,62 миллиметров и модернизированный автомат со складывающимся прикладом АКМС. После перехода на калибр 5,45 миллиметров были разработаны модели автомата Калашникова АК-74, АКС-74У, АК-74М.

- Михаил Калашников был известен и как конструктор пулеметов. Среди его разработок ручные пулеметы РПК и РПКС калибра 7,62 миллиметров со складывающимся прикладом; ручные пулеметы РПК-74 и РПКС-74 калибра 5,45 миллиметров со складывающимся прикладом. В начале 1960-х годов был поставлен на вооружение образец единого пулемета под винтовочный патрон 7,62х54 миллиметров.

АК-74

- Всего в конструкторском бюро Калашникова создано более сотни образцов боевого оружия.

- В начале 1970-х годов Калашниковым был создан охотничий самозарядный карабин "Сайга", сконструированный на базе автомата.

- В 1971 году по совокупности исследовательско-конструкторских работ и изобретений без защиты диссертации Калашникову была присвоена ученая степень доктора технических наук.

- Генерал-лейтенант Михаил Калашников — дважды Герой Социалистического труда, лауреат Сталинской и Ленинской премий. В 2009 году к 90-летию конструктора президент РФ Дмитрий Медведев присвоил Калашникову звание Героя России.

- В Ижевске с 2002 года существует Межрегиональный общественный фонд имени М.Т. Калашникова, который ведет работу по популяризации деятельности известного конструктора и других российских оружейников.

- В 2012 году имя Михаила Калашникова было присвоено Ижевскому государственному техническому университету.

- В августе 2013 года НПО "Ижмаш" было переименовано в ОАО "Концерн "Калашников".

- 15 ноября 2013 года в родном селе конструктора Курья открылся музей открылся музей Михаила Калашникова, он получил статус филиала Алтайского государственного краеведческого музея.

- Михаил Калашников был женат, его супруга Екатерина Калашникова (1921-1977) работала техником-конструктором, помогала мужу выполнять чертежные работы.

- В их семье родились четверо детей: дочери Нелли (1942), Елена (1948), Наталья (1953-1983), сын Виктор (1942).

- 23 декабря 2013 года Калашников скончался после продолжительной болезни.