Поэма «Мертвые души» (1842)

Поэма «Мертвые души» – своеобразная энциклопедия русской жизни, по которой можно изучать все недостатки господствующего социального строя Российской империи 1820-1830-х гг.

Содержание

Композиция и сюжет

Основные образы

Идейно-тематическое содержание

Жанровое своеобразие

Художественные особенности

Художественные средства

Композиция и сюжет

Три сюжетные линии

Деятельность городских чиновников

Приключение Чичикова

По замыслу Н. В. Гоголя, в поэме должно было быть три тома, повторяющие структуру «Божественной комедии» Данте.

Жизнеописание помещиков

Композиция поэмы отличается ясностью и четкостью: все части связаны между собой сюжетообразующим героем Чичиков-вам, путешествующим с целью добыть миллион. Последовательность событий имеет большой смысл: Н. В. Гоголь стремился раскрыть в своих героях всё большую утрату человеческих качеств, омертвение их душ.

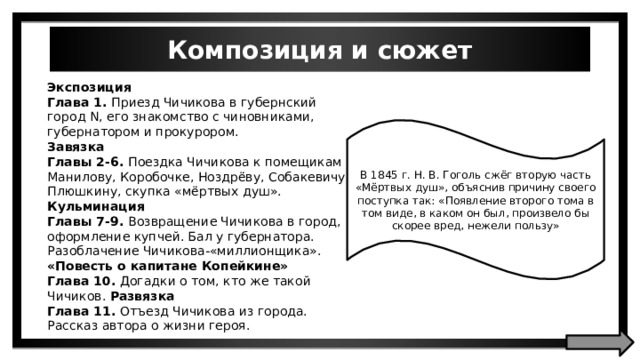

Композиция и сюжет

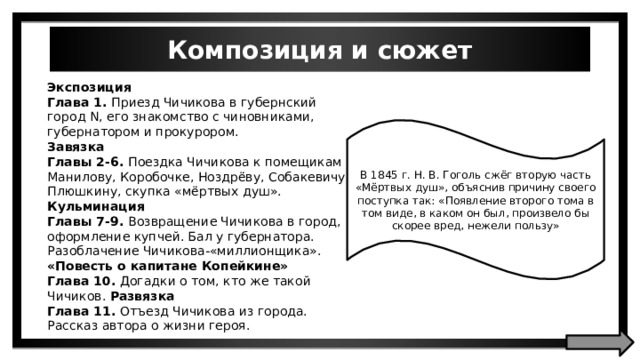

Экспозиция

Глава 1. Приезд Чичикова в губернский город N, его знакомство с чиновниками, губернатором и прокурором.

Завязка

Главы 2-6. Поездка Чичикова к помещикам Манилову, Коробочке, Ноздрёву, Собакевичу, Плюшкину, скупка «мёртвых душ».

Кульминация

Главы 7-9. Возвращение Чичикова в город, оформление купчей. Бал у губернатора. Разоблачение Чичикова-«миллионщика».

«Повесть о капитане Копейкине»

Глава 10. Догадки о том, кто же такой Чичиков. Развязка

Глава 11. Отъезд Чичикова из города. Рассказ автора о жизни героя.

В 1845 г. Н. В. Гоголь сжёг вторую часть «Мёртвых душ», объяснив причину своего поступка так: «Появление второго тома в том виде, в каком он был, произвело бы скорее вред, нежели пользу»

Композиция и сюжет

Проблематика

Вставной эпизод «Повесть о капитане Копейкине» призван показать жестокость и чёрствость власть имущих, их нежелание увидеть боль и горести простого народа. Возможно, повесть имела связь с уничтоженным вторым томом поэмы

Социально-общественная

Изображение России того времени.

Нравственная

Показ духовно мертвых людей – помещиков и чиновников.

Философская

В чем смысл жизни человека.

Композиция и сюжет

Суть аферы Чичикова

Накупив «мёртвых душ» (крестьян, которые умерли, но числились живыми по документам) и приехав в Петербург, Чичиков формально был бы владельцем множества крепостных (высокий социальный статус)и мог бы получить под них большой кредит. Крепостные в то время были капиталом, и их можно было использовать в качестве залога. Когда бы дело дошло до возврата кредита, Чичиков отдал бы бан-ку в качестве оплаты заложенное имущество (крепостных). И не его вина, дескать, что эти души к тому времени оказались мёртвыми.

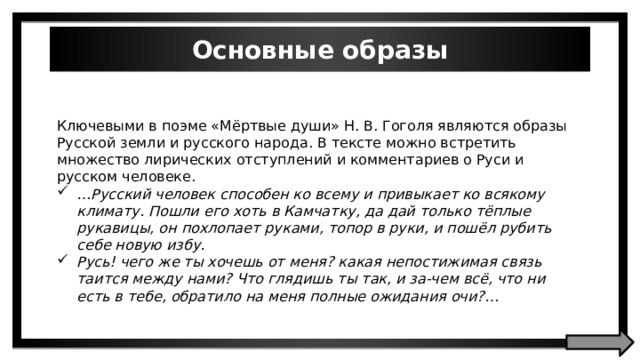

Основные образы

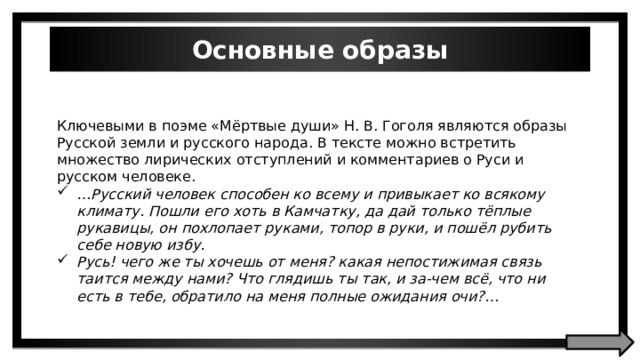

Ключевыми в поэме «Мёртвые души» Н. В. Гоголя являются образы Русской земли и русского народа. В тексте можно встретить множество лирических отступлений и комментариев o Руси и русском человеке.

- … Русский человек способен ко всему и привыкает ко всякому климату. Пошли его хоть в Камчатку, да дай только тёплые рукавицы, он похлопает руками, топор в руки, и пошёл рубить себе новую избу.

- Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и за-чем всё, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?…

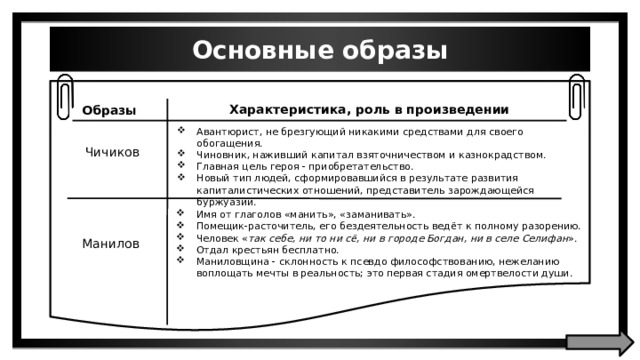

Основные образы

Характеристика, роль в произведении

Образы

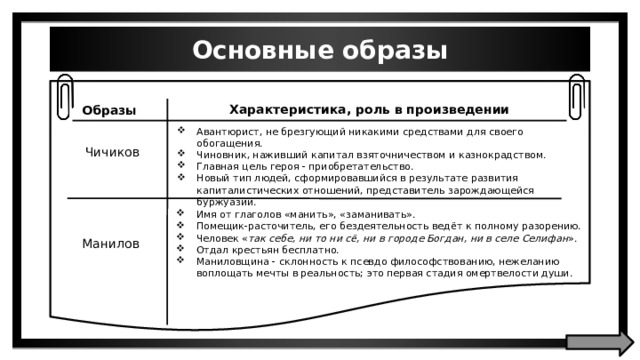

- Авантюрист, не брезгующий никакими средствами для своего обогащения.

- Чиновник, наживший капитал взяточничеством и казнокрадством.

- Главная цель героя - приобретательство.

- Новый тип людей, сформировавшийся в результате развития капиталистических отношений, представитель зарождающейся буржуазии.

Чичиков

- Имя от глаголов «манить», «заманивать».

- Помещик-расточитель, его бездеятельность ведёт к полному разорению.

- Человек « так себе, ни то ни сё, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан ».

- Отдал крестьян бесплатно.

- Маниловщина - склонность к псевдо философствованию, нежеланию воплощать мечты в реальность; это первая стадия омертвелости души.

Манилов

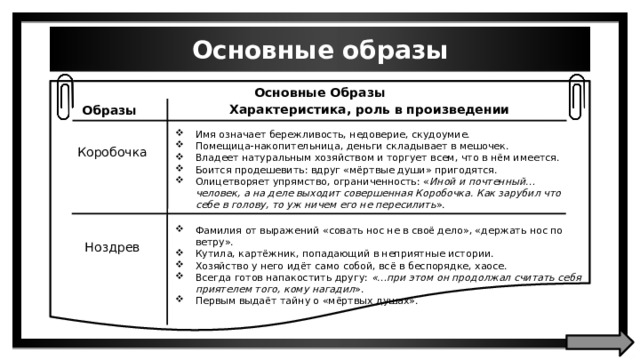

Основные образы

Основные Образы

Характеристика, роль в произведении

Образы

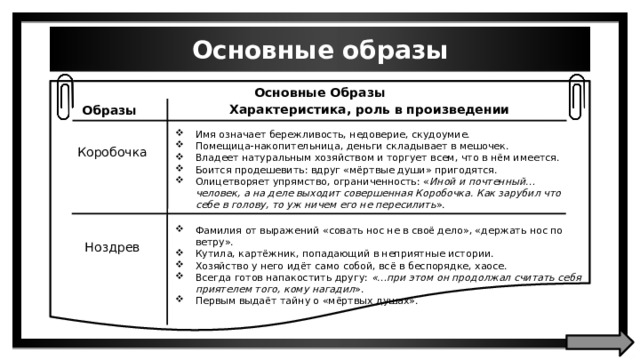

- Имя означает бережливость, недоверие, скудоумие.

- Помещица-накопительница, деньги складывает в мешочек.

- Владеет натуральным хозяйством и торгует всем, что в нём имеется.

- Боится продешевить: вдруг «мёртвые души» пригодятся.

- Олицетворяет упрямство, ограниченность: « Иной и почтенный… человек, а на деле выходит совершенная Коробочка. Как зарубил что себе в голову, то уж ничем его не пересилить ».

Коробочка

- Фамилия от выражений «совать нос не в своё дело», «держать нос по ветру».

- Кутила, картёжник, попадающий в неприятные истории.

- Хозяйство у него идёт само собой, всё в беспорядке, хаосе.

- Всегда готов напакостить другу: «…при этом он продолжал считать себя приятелем того, кому нагадил ».

- Первым выдаёт тайну о «мёртвых душах».

Ноздрев

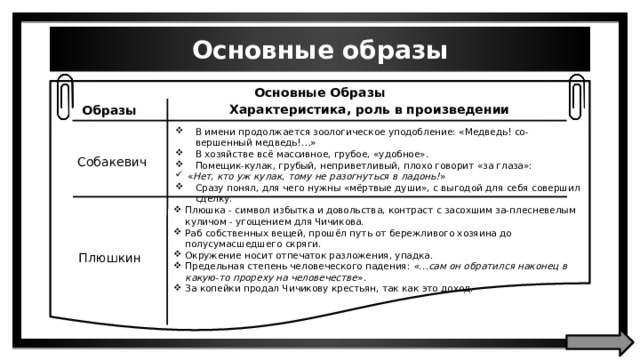

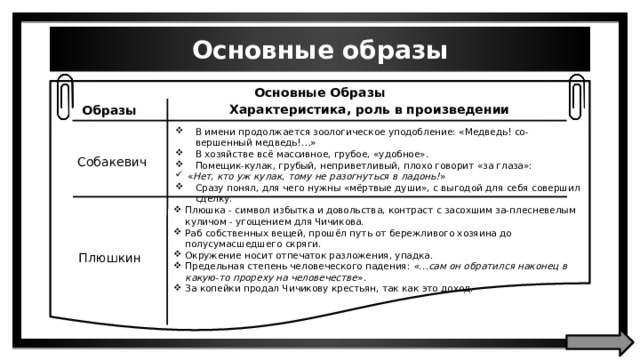

Основные образы

Основные Образы

Характеристика, роль в произведении

Образы

- В имени продолжается зоологическое уподобление: «Медведь! со-вершенный медведь!…»

- В хозяйстве всё массивное, грубое, «удобное».

- Помещик-кулак, грубый, неприветливый, плохо говорит «за глаза»:

- « Нет, кто уж кулак, тому не разогнуться в ладонь! »

- Сразу понял, для чего нужны «мёртвые души», с выгодой для себя совершил сделку.

Собакевич

- Плюшка - символ избытка и довольства, контраст с засохшим за-плесневелым куличом - угощением для Чичикова.

- Раб собственных вещей, прошёл путь от бережливого хозяина до полусумасшедшего скряги.

- Окружение носит отпечаток разложения, упадка.

- Предельная степень человеческого падения: «…сам он обратился наконец в какую-то прореху на человечестве ».

- За копейки продал Чичикову крестьян, так как это доход.

Плюшкин

Основные образы

Путь Чичикова символизирует дорогу, по которой устремилась вся Русь. Путь главного героя неверный, поэтому ещё в начале поэмы даётся намёк, что колесо в бричке кривое и не сможет преодолеть русскую дорогу. Дорога сбивает Чичикова с пути(незапланированная встреча с Коробочкой и Ноздрёвым) и приводит к разоблачению. В конце поэмы автор вводит образ птицы-тройки:

- … Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несёшься?

В неукротимом движении Руси-тройки чувствуется уверенность писателя в великом предназначении России, в возможности ду-духовного воскресения человечества.

Идейно-тематическое содержание

- Темы: настоящее и будущее России; недостатки, пороки и слабости русского человека; страшная деградация души.

- Идея: автор повествует о том, что люди должны взглянуть на собственную пошлость и проникнуться к ней отвращение; человеческие души стали мёртвыми, поэтому, указывая на пороки, писатель хочет вернуть людей к жизни. В омертвении душ персонажей H. B. Гоголь усматривает трагическое омертвение человечества, унылое движение истории по замкнутому кругу. В произведении звучит гимн родине и народу, отличительная черта которого - трудолюбие.

Жанровое своеобразие

- Невозможно точно определить жанр: это и социально-психологический, и авантюрно-плутовской роман (герой - мошенник), одновременно и лирическая поэма, и сатира.

- Лирика в поэме: лирические отступления о смысле жизни, судьбе России, творчестве, оценка поступков героев, описание природы и изображение народа.

- Эпос в поэме: сюжетность, широкий охват действительности, много действующих лиц.

Поэмой своё произведение «Мёртвые души» Н. В. Гоголь назвал сам, и авторское определение жанра сохранилось по традиции. В произведении действительно присутствуют черты, присущие лиро-эпосу, поэтому отнесение произведения к жанру поэмы имеет основания.

Художественные особенности

- Градация: персонажи выведены по принципу один хуже другого.

- Определённая последовательность в описании помещиков: имение, двор, интерьер дома, портрет и авторская характеристика, отношения с Чичиковым, домашнее окружение, сцена обеда.

- Детализация при описании характера и быта помещиков: так, у Манилова «глаза сладкие, как сахар»; на столе у героя лежит книга, «заложенная закладкою на четырнадцатой странице, которую он читал уже два года».

- Социальная типизация: обобщённые образы своего класса.

- Индивидуализация персонажей через зоологические мотивы: Манилов - кот, Собакевич - медведь, Коробочка - птица, Ноздрёв - собака, Плюшкин - мышь.

Название поэмы «Мёртвые души» не столько относится к умершим крестьянам, сколько метафорически указывает на омертвевшие души российских помещиков и чиновников

Художественные средства

- Речевая характеристика героев:

- например, в речи Манилова много вводных слов и предложений, говорит он вычурно, фразу не заканчивает; в речи Ноздрёва много бранной лексики, жаргонизмов и т. д.

- Пословицы и поговорки: «для друга семь вёрст не око-лица» (Ноздрёв); «баба что мешок: что положат, то несёт»(жители города NN); «как с быком ни биться, а всё молока от него не добиться» (автор); «люди так себе, ни тони сё, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан» (о Манилове); «ищу рукавиц, а обе за поясом!» (Чичиков); «зацепил - поволок, сорвалось - не спрашивай» (Чичиков);«плачем горю не пособить, нужно дело делать» (Чичиков);«мёртвым телом хоть забор подпирай» (Чичиков о «мёртвых душах»); «неладно скроен, да крепко сшит» (Чичиков о Собакевиче); «затвердила сорока Якова одно про всякого» (Собакевич о Чичикове); «на вкусы нет закона: кто любит попа, а кто попадью» (Собакевич).

- Торжественность сравнений, высокий стиль в сочетании с самобытной речью создают возвышенно-ироническую манеру повествования, служащую развенчанию низменного, пошлого мира хозяев.

- Подлинно народный язык. Формы разговорной, книжной и письменно-деловой речи гармонично вплетаются в ткань повествования. Риторические вопросы и восклицания, употребление славянизмов, архаизмов, звучных эпитетов создают определённый строй речи. При описании помещичьих усадеб и их хозяев используется лексика, характерная для бытовой речи. Изображение чиновничьего мира насыщается лексикой, характерной для изображаемой среды.