Просмотр содержимого документа

«Презентация "Река Кан"»

Автор презентации:

учитель географии

МБОУ Елисеевская ООШ Е.Н.Вохмянина

КАН

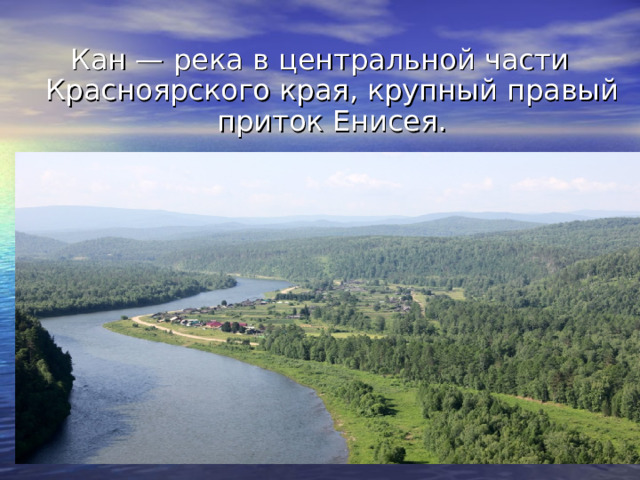

Кан — река в центральной части Красноярского края, крупный правый приток Енисея.

Кан на одном из тюркских языков означает «кровь». Существует легенда о том, как бесстрашные жители Кана противостояли войску татар. «В 1207 г. Чжучи — сын Чингисхана — был послан с воинами к „лесным народам“. Полонил тогда Чжучи тубасов — предков наших тувинцев, енисейских киргизов, бурят. А вот жителей реки, которую сами татары называли Пасбекун (в переводе „дерево“ и „красная вода“), им поработить не удалось. Стойко отражали храбрые воины нападение невиданных в этих краях пришельцев в островерхих войлочных шапках. Но силы их иссякали… Татары оттеснили улусных людей к берегу, где потом и продолжалась битва. Падали в воду раненые и поверженные. Один воин зачерпнул ладонями воду, чтобы утолить жажду, и с ужасом воскликнул: „Кан!“». Некоторые исследователи отмечают, что гидроним Кан образован элементом «кан», который в Южной Сибири может быть или эвенкийским уменьшительным суффиксом, или древним термином «река», широко распространенным в Южной Азии.

Кан берет своё начало в Восточном Саяне, на северных склонах горного массива Канского Белогорья, после слияния горных рек Дикий Кан и Тихий Кан

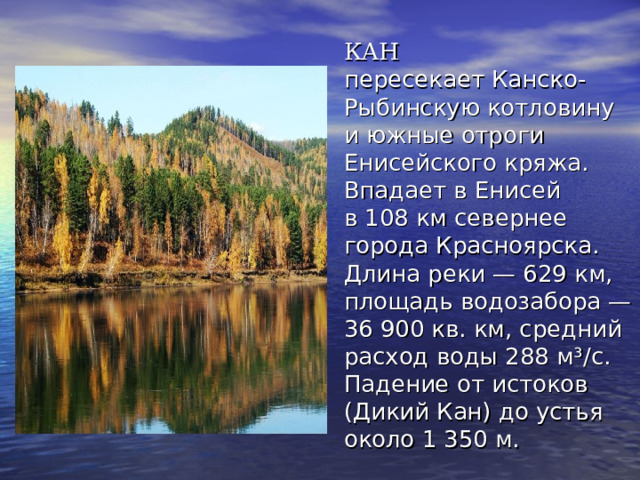

КАН пересекает Канско-Рыбинскую котловину и южные отроги Енисейского кряжа. Впадает в Енисей в 108 км севернее города Красноярска. Длина реки — 629 км, площадь водозабора — 36 900 кв. км, средний расход воды 288 м³/с. Падение от истоков (Дикий Кан) до устья около 1 350 м.

Самая многоводная фаза водного режима Кана - весенне-летнее половодье. В отдельные годы здесь бывают и летние катастрофические паводки от дождеЙ. Крупные притоки: левые - Пезо, Кирель, Анжа, Большая Уря, Рыбная; правые - Агул с притоком Кунгус, Курыш, Богу-най, Немкина. .

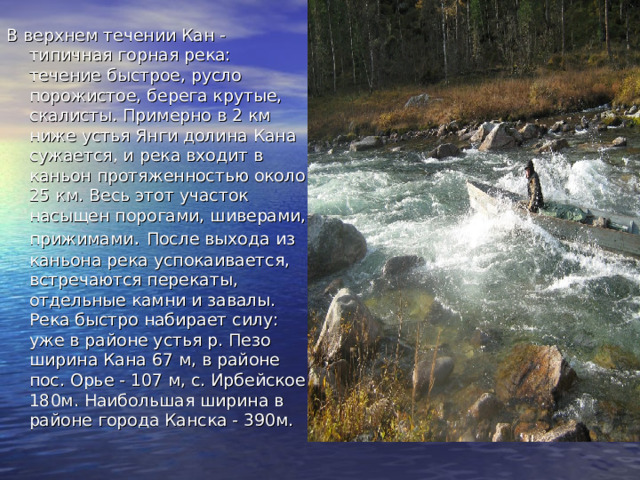

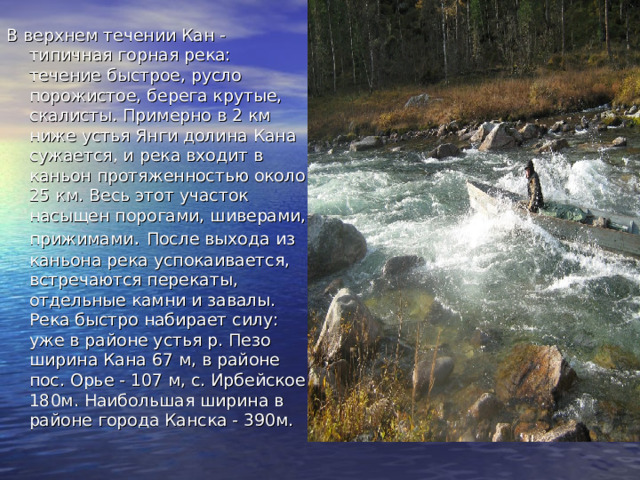

В верхнем течении Кан - типичная горная река: течение быстрое, русло порожистое, берега крутые, скалисты. Примерно в 2 км ниже устья Янги долина Кана сужается, и река входит в каньон протяженностью около 25 км. Весь этот участок насыщен порогами, шиверами, прижимами . После выхода из каньона река успокаивается, встречаются перекаты, отдельные камни и завалы. Река быстро набирает силу: уже в районе устья р. Пезо ширина Кана 67 м, в районе пос. Орье - 107 м, с. Ирбейское 180м. Наибольшая ширина в районе города Канска - 390м.

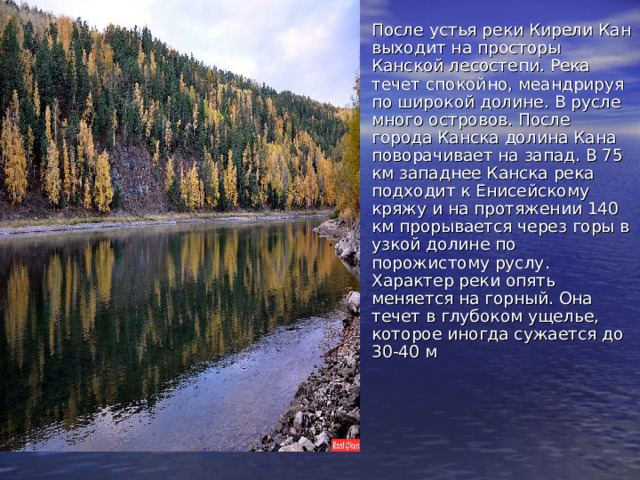

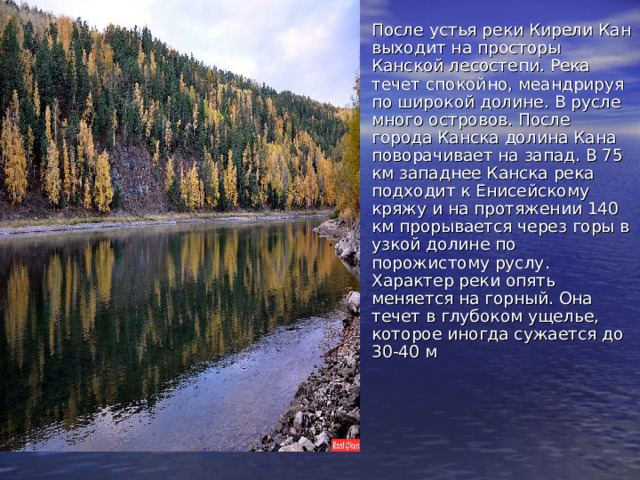

- После устья реки Кирели Кан выходит на просторы Канской лесостепи. Река течет спокойно, меандрируя по широкой долине. В русле много островов. После города Канска долина Кана поворачивает на запад. В 75 км западнее Канска река подходит к Енисейскому кряжу и на протяжении 140 км прорывается через горы в узкой долине по порожистому руслу. Характер реки опять меняется на горный. Она течет в глубоком ущелье, которое иногда сужается до 30-40 м

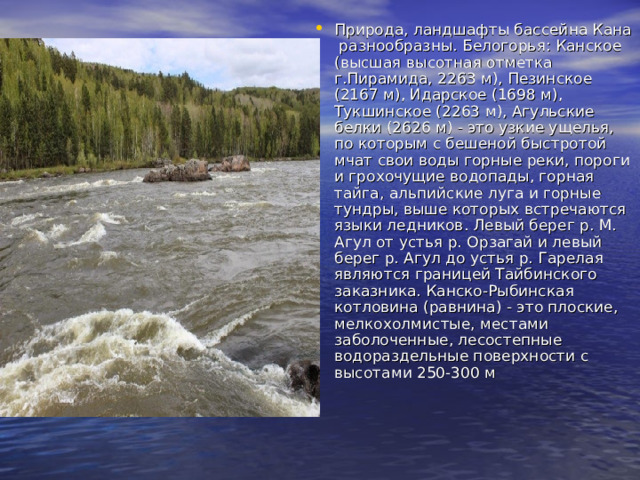

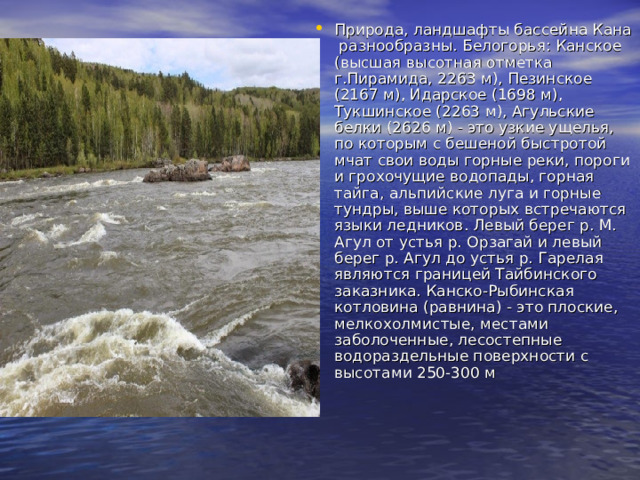

- Природа, ландшафты бассейна Кана разнообразны. Белогорья: Канское (высшая высотная отметка г.Пирамида, 2263 м), Пезинское (2167 м), Идарское (1698 м), Тукшинское (2263 м), Агульские белки (2626 м) - это узкие ущелья, по которым с бешеной быстротой мчат свои воды горные реки, пороги и грохочущие водопады, горная тайга, альпийские луга и горные тундры, выше которых встречаются языки ледников. Левый берег р. М. Агул от устья р. Орзагай и левый берег р. Агул до устья р. Гарелая являются границей Тайбинского заказника. Канско-Рыбинская котловина (равнина) - это плоские, мелкохолмистые, местами заболоченные, лесостепные водораздельные поверхности с высотами 250-300 м

- Питание реки смешанное: весной от таяния снегов, летом - от дождевых осадков. Амплитуда колебаний уровней превышает 4 м. В период весеннего половодья наблюдаются максимальные расходы воды от 900 до 2000 м3/сек. Средний максимальный расход равен 1350 м3/сек, среднегодовой расход - 280 м3/сек (с. Подпорог). Распределение стока в году неравномерно: на весну приходится до 50%, на лето - 25%, на осень - 17,4%, на зиму - 9,6%. Вскрытие реки происходит в последних числах апреля, иногда в первых числах мая; весенний ледоход проходит за 4-5 дней, иногда сопровождается заторно-зажорными явлениями. Продолжительность осеннего ледохода больше весеннего втрое (около двух недель). Период свободного ото льда русла - 170-190 дней. Ледостав начинается в начале ноября.