Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №36 имени И.Ф. Артамонова

Доклад

«Семнадцать мгновений весны – легендарный фильм советского кинематографа»

Выполнили:

Копытин Павел, 11А класс

Черникова Ольга, 11 А класс

Руководитель: Старцева Елена Васильевна.,

учитель немецкого языка

Воронеж

2016

Все дальше во времени уходит от нас Великая Отечественная война. Все меньше осталось в живых свидетелей тех трагических событий. Наше поколение узнаёт о войне из воспоминаний, художественных книг и кинофильмов. И чаще всего именно фильмы формируют наше отношение к войне. По сей день не утратил своей значимости сериал Семнадцать мгновений весны. Цель нашей работы – рассказать как создавался фильм по одноимённому роману Юлиана Семёнова.

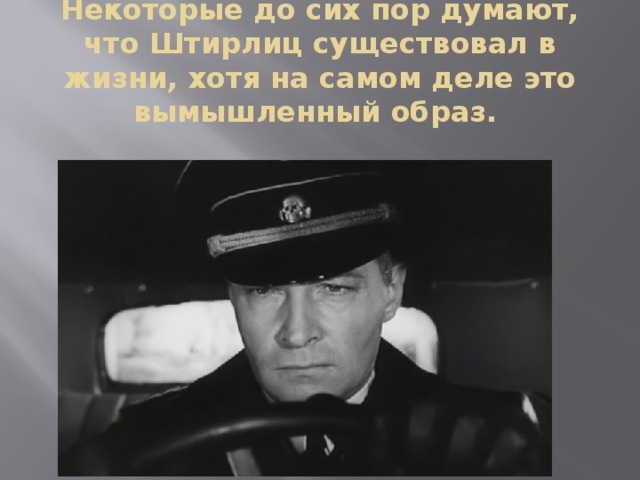

Режиссер фильма Татьяна Лиознова. Вышел на экраны в 1973 году, подарив нам «национального героя» - разведчика Штирлица. Во время показа все 12 вечеров в стране почти не было уличной преступности, резко возрастало потребление электроэнергии и снижалось потребление воды - люди сидели у телевизоров. Некоторые до сих пор думают, что Макс фон Штирлиц существовал в жизни, хотя на самом деле это вымышленный образ.

Его прототипом стал советский разведчик немец Вилли Леман. Он работал на советские спецслужбы по собственной инициативе, его никто не вербовал и не шантажировал.

Гестапо арестовало его в декабре 1942 года. В своем фильме Татьяна Лиознова не захотела показывать то, как погибает ее герой, оставив право зрителю додумать финал картины.

По словам самой Лиозновой, все актеры на главные роли были утверждены ею без кинопроб. Однако по воспоминаниям самих участников съемок, все обстояло несколько иначе.

Сегодня трудно себе представить Штирлица в исполнении какого-либо другого актера, а не Вячеслава Васильевича Тихонова. Но на самом деле Тихонов в картину попал по счастливой случайности. Можно сказать, повезло.

Юлиан Семенов хотел видеть на этой роли актера Арчила Гомиашвили (зрители помнят его по роли Бендера в Гайдаевских «12 стульях»).

В киногруппе ходили разговоры и о кандидатуре Олега Стриженова. Но он в то время был занят в другом фильме, играл во МХАТе, и рассчитывать на то, что он сможет полностью посвятить себя съемкам, было наивно. Лиознова раздумывала, и тут кто-то из ассистентов предложил попробовать свободного от съемок Вячеслава Тихонова.

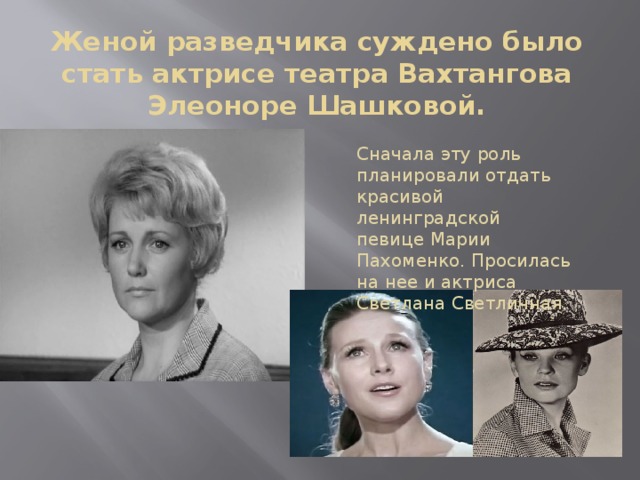

Роль жены разведчика планировали отдать красивой ленинградской певице Марии Пахоменко. Просилась на нее и актриса Светлана Светличная.

Суждено было ее сыграть актрисе театра Вахтангова Элеоноре Шашковой. Ее в последний момент, за день до съемок, привели на просмотр к Лиозновой. У Шашковой не очень получалась проба до тех пор, пока на съемочной площадке не появился Тихонов. Как только он сел перед актрисой, она сыграла роль превосходно, со всей сдержанной глубиной.

Русскую радистку Кэт сыграла в фильме Екатерина Градова. Мало кто знает, что хотели взять на эту роль Ирину Алферову. Но Алферова была в отъезде в загранкомандировке, и ее кандидатура быстро отпала. Прототипом радистки Кэт стала разведчик Анна Филоненко (в девичестве Камаева), с которой Татьяну Лиознову познакомили специально. Вместе с мужем Михаилом Анна много лет проработала в Латинской Америке, в том числе и в странах с фашистским режимом.

В роли Мюллера режиссерская группа видела актера Всеволода Санаева, а сыграл ее Леонид Броневой. Сам Броневой признается, что перспектива играть гадкого немца за маленький гонорар - ему пообещали 2435 рублей 70 копеек на три года, это примерно 43 рубля в месяц - совсем не радовала. Но режиссер сказал ему: «Ты не знаешь, что тебе принесет эта роль!» Много позже актер был вынужден признать, что роль Мюллера стала в его жизни судьбоносной. Благодаря ей он стал известным актером в 45 лет.

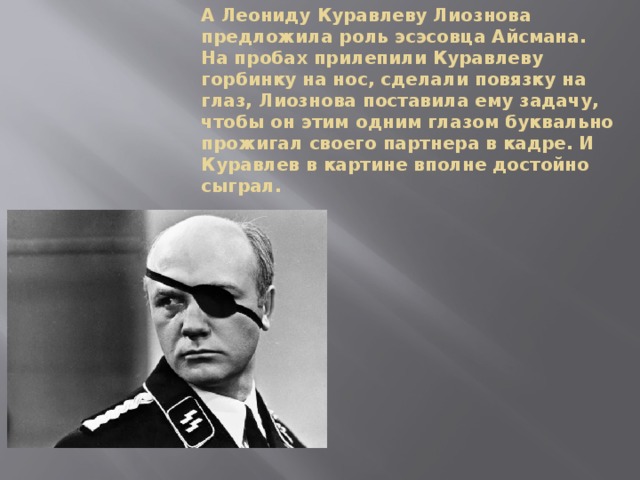

Самым неожиданным для киногруппы было приглашение в картину Леонида Куравлева. Ему предложили попробоваться на Гитлера. И это после тех образов смешных простаков, которыми запомнился зрителю актер!

«У меня действительно были пробы на Гитлера, - признается Леонид Вячеславович. - Репетировал, меня гримировали под Гитлера... Но я этого антихриста не осилил, моя природа была против». В фильме фюрера исполнил немецкий актер. А Куравлеву Лиознова предложила роль эсэсовца Айсмана.

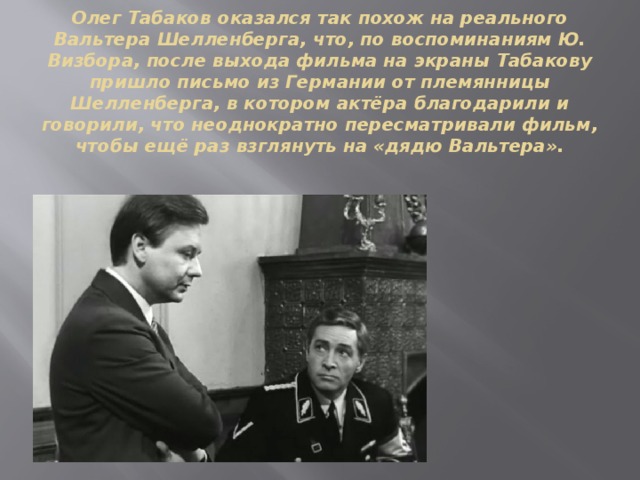

Олег Табаков оказался так похож на реального Вальтера Шелленберга, что, по воспоминаниям Ю. Визбора, после выхода фильма на экраны Табакову пришло письмо из Германии от племянницы Шелленберга, в котором актёра благодарили и говорили, что неоднократно пересматривали фильм, чтобы ещё раз взглянуть на «дядю Вальтера».

Музыка к фильму написана композитором Микаэлом Таривердиевым, слова песен — поэтом Робертом Рождественским. Таривердиев и Рождественский написали для фильма цикл из 12 песен — по одной на каждую серию. Но такое обилие песен показалось режиссёру излишним и в фильм в итоге вошли только две из них — героическая «Мгновения» и лирическая «Песня о далёкой Родине». Иосифа Кобзона режиссёр попросила спеть песни так, чтобы его не узнали. Кобзон сначала обиделся на Лиознову, но потом спел.

Голос за кадром – голос Ефима Капеляна. Копелян — богатый внутренний мир Исаева-Штирлица, отточенная мысль режиссера Лиозновой. Штирлиц курит — Копелян говорит. Штирлиц пьет пиво — Копелян говорит. Штирлиц едет к Борману — Копелян никуда не едет и не идет, он по-прежнему говорит взвешенно и спокойно, говорит, когда Штирлиц молчит, спит, бреется… Его голос звучит так, будто он знает больше, чем говорит.

Съемка фильма велась в Восточной Германии, Грузии и Прибалтике. Неразрушенный Берлин снимали в столице ГДР, точнее в восточном секторе Берлина. Швейцарскую границу пастор Шлаг переходил на съемках в Грузии. А явка советского разведчика в Берне на Цветочной улице была «провалена» в Риге. Зоологический музей (музей природы), где Штирлиц ждал Бормана, снимали в Ленинграде. А убийство подлеца Клауса (невыездного тогда актера Льва Дурова) произошло в подмосковном лесу.

Особенно географически невоздержан был профессор Плейшнер - после монтажа оказалось, что за несколько часов до провала, он начинает идти по улице в Мейсене в Германии, затем смотрит на медвежат в Тбилисском зоопарке, доходит до Блюменштрассе и выбрасывается из окна в Риге.

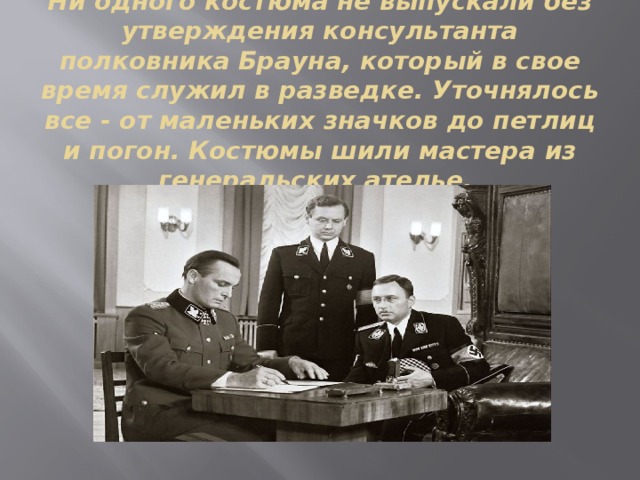

Ни одного костюма не выпускали без утверждения консультанта полковника Брауна, который в свое время служил в разведке. Уточнялось все - от маленьких значков до петлиц и погон. Костюмы шили мастера из генеральских ателье. В Германию из Союза художник по костюмам привезла шестьдесят ящиков с одеждой. Только для Вячеслава Тихонова заготовили сто рубашек и 11 костюмов – в Германии их негде было стирать, к тому же не было костюмера, которого из экономии не зачислили в группу.

У Вячеслава Тихонова на кисти левой руки была татуировка «Слава», сделанная ещё в молодости. Естественно, что у Штирлица такой быть не может. Поэтому всякий раз, когда требовалось показать крупным планом руки Штирлица (например, раскладывание на столе листков с шаржами на Бормана, Геббельса, Гиммлера и Геринга или выкладывание на столе забавных зверюшек из спичек), это были руки дублёра — ассистента художника Феликса Ростоцкого.

В романе Ю. Семёнова Штирлиц ездит на автомобиле марки «Хорьх» (Horch). На пробах фильма Тихонов действительно снимался на роскошном «Хорьх-853» 1935 года, принадлежавшем известному московскому коллекционеру Александру Алексеевичу Ломакову. Машину утвердили. Но начало самих съёмок затянулось на несколько месяцев. И хозяин машины подписал договор с другой киногруппой на съёмки этого же автомобиля в известном советском боевике «Бархатный сезон» в г. Сухуми. Так Штирлиц стал в фильме ездить на значительно более дешёвом «Мерседес-Бенц-230» 1938 года.

Съемки фильма велись 2 года, в главных ролях были задействованы 25 актеров. Аудитория первого показа оценивается в 50-80 млн. зрителей. Была присуждена государственная премия РСФСР в 1976 году. Вячеслав Тихонов за роль полковника Исаева был награжден орденом. Татьяна Лиознова получила от зрителей 12 мешков писем и прочитала их все.