СССР в 1920-1930 -е годы

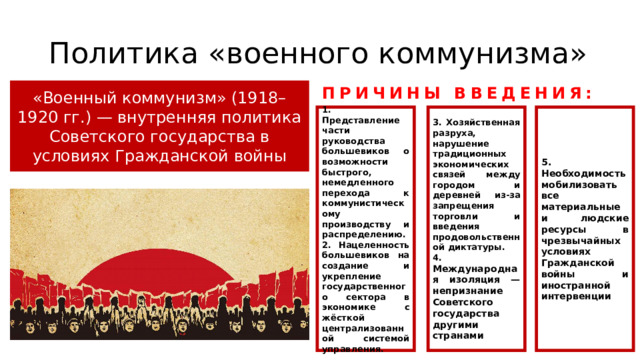

Политика «военного коммунизма»

«Военный коммунизм» (1918–1920 гг.) — внутренняя политика Советского государства в условиях Гражданской войны

ПРИЧИНЫ ВВЕДЕНИЯ:

1. Представление части руководства большевиков о возможности быстрого, немедленного перехода к коммунистическому производству и распределению.

3. Хозяйственная разруха, нарушение традиционных экономических связей между городом и деревней из-за запрещения торговли и введения продовольственной диктатуры.

5. Необходимость мобилизовать все материальные и людские ресурсы в чрезвычайных условиях Гражданской войны и иностранной интервенции

2. Нацеленность большевиков на создание и укрепление государственного сектора в экономике с жёсткой централизованной системой управления.

4. Международная изоляция — непризнание Советского государства другими странами

Основные мероприятия

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛЕ

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

• Ускоренная национализация всей промышленности и банков с ноября 1920 г. ликвидирована частная собственность.

• Строгая централизация управления всей промышленностью (главкизм): в 1920 г. насчитывалось до 50 главков: Главнефть, Главцемент, Главодежда, Главмука и др.

• Запрет частной торговли 22 июля 1918 г. — декрет «О спекуляции».

• Натурализация заработной платы: за труд платили не деньгами, а продуктами и промышленными изделиями (мыло, галоши, гвозди и т. п.).

• Введение трудовой повинности — октябрь 1918 г. — для представителей «эксплуататорских классов»; — апрель 1919 г. — для всего населения в возрасте от 16 до 50 лет.

• Июнь 1919 г. — введение трудовых книжек стремление избежать текучести кадров.

• Милитаризация труда — принудительная мобилизация трудовых ресурсов создание трудовых армий (лесозаготовки, строительство дорог).

• Уравнительное распределение.

• Нормированное снабжение (карточная система). • Ноябрь 1918 г. — бесплатное предоставление населению жилья, топлива, коммунальных, транспортных, почтовых и телеграфных услуг

В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ

- 11 января 1919 г.— введение продовольственной развёрстки в сельском хозяйстве: безвозмездное изъятие у крестьян большей части произведённой продукции.

- Запрет аренды земли и наёмного труда в сельском хозяйстве.

Методы и последствия политики военного коммунизма

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ПОСЛЕДСТВИЯ:

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ

• Складывание жёсткой диктатуры большевистской партии.

• Формирование командной (нерыночной) экономики.

• Огосударствление многих сторон общественной жизни.

• Концентрация материальных и трудовых ресурсов в руках советской власти, способствующая её победе в Гражданской войне.

• Формирование определённой социальной психологии: уверенность значительной части большевиков в возможности быстрого строительства социализма методами диктатуры.

Централизация и регламентация производства и распределения предметов потребления

Командно-репрессивное управление экономикой и жизнью общества

ПОЛИТИЧЕСКИЕ

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ

Нарушение демократических свобод, подчинение профсоюзов партийно-государственному контролю, «красный террор»

Установление диктатуры партии большевиков, насильственное навязывание коммунистических взглядов, запрещение деятельности других политических партий

Переход к Н овой Э кономической П олитике

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС:

• Продразвёрстка сокращение посевов голод. • Промышленный, финансовый, транспортный, энергетический, продовольственный кризисы

• Забастовки рабочих.

• Выступления крестьян (август 1920 г. — антоновщина — на Тамбовщине, махновщина — на Кубани).

• 28 февраля — 18 марта 1921 г.— восстание моряков Кронштадта (лозунг: «Советы без коммунистов!»)

СОЦИАЛЬНЫЙ КРИЗИС

• Деклассирование рабочего класса — главной опоры большевиков.

• Рост преступности, бандитизм

8-16 МАРТА 1921 ГОДА

X съезд РКП(б)

положил начало переходу к новой (по отношению к политике «военного коммунизма») экономической политике (НЭП)

НЭП (1921–1928/29 гг.) — цикл экономических мероприятий по выходу из кризиса, сменивший политику «военного коммунизма»

ЦЕЛИ НЭПа:

• Преодоление политического кризиса власти большевиков.

• Поиск новых путей построения экономических основ социализма.

• Улучшение социально-экономического состояния общества, создание внутриполитической стабильности укрепление базы советской власти.

• Преодоление международной изоляции и восстановление отношений с другими государствами

Мероприятия НЭПа: промышленность и торговля

1

• Частичная денационализация с передачей в частную собственность мелкой и средней промышленности.

• Разрешение частного предпринимательства в промышленности.

• Привлечение иностранного капитала (посредством концессий — договоров о сдаче на определённых условиях принадлежащих государству предприятий, земли и т. д).

• Трестирование государственной индустрии преобразование главков в тресты, синдикаты, действующие на принципах хозяйственного расчёта.

• Введение свободной торговли, восстановление рыночных отношений конкуренция государственной, частной и кооперативной систем торговли.

• Воссоздание финансовой системы и роли денег 1922–1924 гг. — финансовая реформа (осуществил Г.Я. Сокольников — нарком финансов): в оборот введён золотой червонец.

2

3

4

5

6

Мероприятия НЭПа: аграрный сектор

- ПРОДРАЗВЕРСТКА ПРОДНАЛОГ

его размер значительно меньше в сравнении с продразвёрсткой и объявляется весной, до начала полевых работ; крестьянам разрешается самостоятельно реализовывать излишки продукции; замена натурального налога более удобным денежным

• Разрешение аренды земли и применения наёмного труда в частных крестьянских хозяйствах. • Развитие кооперации.

Мероприятия НЭПа: в социальной сфере

• Отказ от уравнительной оплаты труда восстановление заработной платы в денежной форме, сдельной оплаты труда, премий и других форм поощрения работников.

• Отмена всеобщей трудовой повинности.

• Ликвидация карточной системы.

• Введение распределения в соответствии с количеством и качеством труда, допущение арендной платы, процентов на вложенный капитал.

• Разрешение свободного найма рабочей силы.

• Введение платы за жильё, коммунальные, транспортные, почтовые, телеграфные услуги, обучение в вузах и др.

Последствия НЭПа

1

3

сохранение за государством «командных высот» в экономике: крупных предприятий, транспорта, банковской системы, внешней торговли.

подъём экономики:

— быстрое восстановление сельского хозяйства;

— рост лёгкой промышленности;

— возрождение торговли.

2

отсутствие новой политики в политической сфере: РКП(б) оставалась единственной политической партией в стране.

4

развитие экономических связей между городом и деревней

5

социальное расслоение (формирование нэпмановской буржуазии, увеличение количества нищенствующих).

ОБРАЗОВАНИЕ СССР

Предпосылки образования

• Общие хозяйственные связи, исторически сложившееся разделение труда между советскими республиками.

• Однотипность государственного устройства (Советы) и нахождение у власти в республиках единой политической партии: коммунистические партии советских республик входили в состав РКП(б).

• Военный союз советских республик в годы Гражданской войны.

• Стремление к единой системе внешней безопасности советских республик (внешнее враждебное окружение и идеологическое противостояние со странами Запада).

• Популярность у населения в советских республиках идеи жить в сильном едином государстве

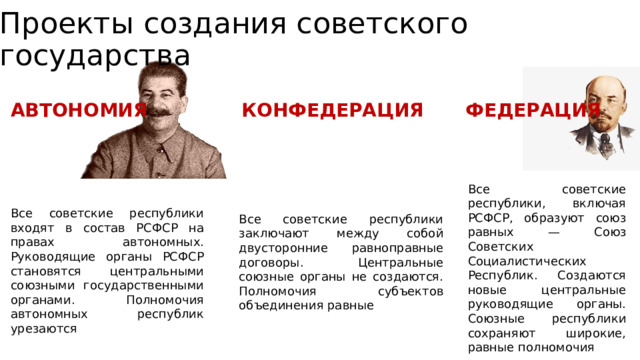

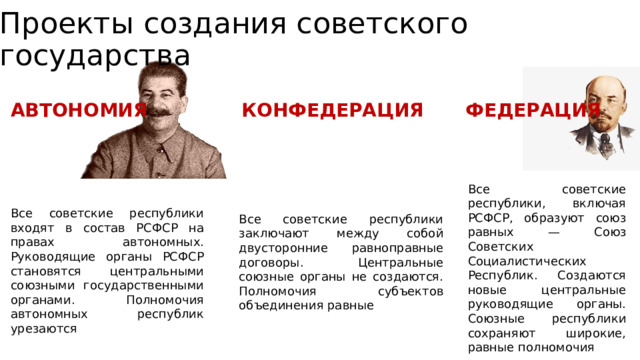

Проекты создания советского государства

АВТОНОМИЯ

КОНФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

Все советские республики, включая РСФСР, образуют союз равных — Союз Советских Социалистических Республик. Создаются новые центральные руководящие органы. Союзные республики сохраняют широкие, равные полномочия

Все советские республики входят в состав РСФСР на правах автономных. Руководящие органы РСФСР становятся центральными союзными государственными органами. Полномочия автономных республик урезаются

Все советские республики заключают между собой двусторонние равноправные договоры. Центральные союзные органы не создаются. Полномочия субъектов объединения равные

30 ДЕКАБРЯ 1922 ГОДА

I Всесоюзный съезд Советов СССР принял Декларацию и Договор об образовании Союза Совет ских Социалистических Республик (СССР).

РСФСР

БССР

СССР

УССР

ЗСФСР

ЯНВАРЬ

1924 ГОДА

II Всесоюзный съезд Советов СССР одобрил первую КОНСТИТУЦИЮ СССР

- СССР — федерация равноправных суверенных государств .

- Декларировалась возможность выхода из СССР союзной республики и невозможность изменить её границы без согласия на то самой республики.

- Устанавливалось единое гражданство СССР.

- Существовали ограничения в правах бывших дворян, офицеров, полицейских, жандармов, чиновников, священнослужителей, лиц, использовавших наёмный труд и живущих на нетрудовые доходы (проценты с капитала), лиц, совершивших уголовные преступления и подвергнутых политическим репрессиям (не имели голоса на выборах) составляли отдельную категорию лиц, называвшуюся лишенцами , поскольку были лишены гражданских прав.

- Выборы в Советы — не прямые (делегатов съезда избирали депутаты республиканских Советов), не тайные (избирали на открытых собраниях), не равные

Органы государственной власти в СССР

высший орган государственной власти СССР в 1922—1938 годах, формируемый Всесоюзными съездами Советов и периодически (а на практике — эпизодически) собираемый на сессии в промежутках между Всесоюзными съездами Советов.

Совет народных комиссаров

Глава: В.И.Ленин

ОБЪЕДИНЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ

УПРАЫВЛЕНИЕ

Председатели: Л.Д.Троцкий (до 1925)

М.В.Фрунзе (до 1925)

К.Е.Ворошилов (до 1934)

Реввоенсовет

специальный орган государственной безопасности СССР

Значение создания СССР

• Созданы условия для решения задач по построению социализма.

• Многие народы получили возможность экономического и культурного развития.

• Сформированы предпосылки для сплочения советских людей.

• Фактически возникло унитарное государство, в котором государственная власть концентрировалась в структурах коммунистической партии, жёстко управляемой из центра.

Партийные дискуссии о путях развития СССР

ПРИЧИНЫ ВНУТРИПАРТИЙНОЙ БОРЬБЫ:

• Болезнь (с 1922 г.) и смерть (21 января 1924 г.) В.И. Ленина.

- Борьба за политическое лидерство между руководителями партии

- Расхождение во взглядах на путь развития СССР

- Однопартийность и отсутствие в стране легальной оппозиции

- Отсутствие правового механизма преемственности власти

• Противоречия внешней политики.

• Противоречия НЭПа

Обострение внутрипартийной борьбы за лидерство и определение «генерального курса» политики СССР

• Характеристика лидеров большевистской партии.

• Критика И.В. Сталина и предложение о его снятии с поста генерального секретаря ЦК РКП(б) из-за негативных личных качеств

Фазы внутрипартийной борьбы

«ЛЕВАЯ ОППОЗИЦИЯ»

Л.Д. Троцкий, К.Б. Ра дек, Е.А. Преображенский и др. (выступали за свёртывание НЭПа и переход к политике чрезвычайных мер по отношению к крестьянству, критиковали партийный аппарат, возглавляемый Сталиным, за бюрократизацию и ограничение внутрипартийной демократии)

1.

vs

И.В.Сталин

Л.Б.Каменев

Г.Е.Зиновьев

1923-1924гг

ИТОГ:

Май 1924 г. — XIII съезд РКП(б): взгляды оппозиции осуждены. Январь 1925 г.: Л.Д. Троцкий снят с постов наркома по военным и морским делам и председателя Реввоенсовета, но оставлен в составе Политбюро

2.

vs

Л.Б.Каменев

Г.Е.Зиновьев

А.И.Рыков

Н.И.Бухарин

И.В.Сталин

1925 год

ИТОГ:

Декабрь 1925 г. — XIV съезд ВКП(б): Г.Е. Зиновьев выведен из состава Политбюро

3.

vs

Л.Б.Каменев

Г.Е.Зиновьев

Н.И.Бухарин

А.И.Рыков

И.В.Сталин

Л.Д. Троцкий

ИТОГ:

Декабрь 1927 г. — XV съезд ВКП(б): 75 активистов были исключены из партии, многие подверглись арестам и ссылке: Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев были расстреляны в 1936 г.

Л.Д. Троцкий в 1928 г. сослан в Алма-Ату, в 1929 г. — выслан из СССР, в 1940 г. — убит в Мексике в результате покушения, организованного органами внутренних дел СССР

(критиковали НЭП как «отступление перед буржуазией», Сталина и его аппарат за бюрократизм, требовали мобилизации всех сил на инициирование мировой революции, без которой невозможно построить социализм в СССР)

vs

4.

Н.И.Бухарин

А.И.Рыков

И.В.Сталин

«Правая оппозиция» (правый уклон): Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, М.П. Томский

ИТОГ:

Ноябрь 1929 г. — пленум ЦК ВКП(б): оппозиционеры публично отказались от своих взглядов, были лишены руководящих постов. М.П. Томский покончил с собой в 1936 г. Н.И. Бухарин, А.И. Рыков расстреляны в 1938 г.

ЕДИНОВЛАСТИЕ СТАЛИНА

Культ личности Сталина

• Восприятие населением слов вождя в качестве догм и руководства к прямому действию.

• Массовое тиражирование докладов и речей, работ и изображений И.В. Сталина.

• Восхваление вождя со стороны ближайшего окружения.

• Проведение масштабных празднований и юбилеев в честь И.В. Сталина.

• Создание символического образа установление памятников в населённых пунктах, бюстов и портретов в учреждениях и домах.

• Массовое переименование городов и других населённых пунктов, колхозов, улиц, заводов, воинских подразделений, географических объектов Сталинград (до 1925 г. — Царицын), Сталинабад (до 1929 г. — Дюшамбе), гора Пик Сталина и др.

• Появление в честь вождя новых имён Сталина, Сталинина, Сталенита, Сталий, Сталь, Ивсталь, Сталив

ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ:

• Потребность в идеологическом обеспечении функционирования тоталитарной системы.

• Низкий уровень культуры, образования, вековые традиции, психология масс вера в величие и непогрешимость вождя.

• Уровень общественной и политической культуры руководства страны стремление упрочить свои позиции посредством поддержания культа вождя.

• Личные качества И.В. Сталина стремление к созданию собственного культа, образа «отца народов»

![Массовые репрессии 1934 г. создание Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), который объединял под своим руководством органы госбезопасности, милицию, пограничные и внутренние войска, ГУЛАГ (руководители: Г.Г. Ягода (1934– 1936 гг.), Н.И. Ежов (1936–1938 гг.), Л.П. Берия (1938–1945 гг.) — организаторы массовых репрессий) 1 этап: 1928-1934гг Обвинения во вредительстве и контрреволюционной деятельности «буржуазных спецов» сфабрикованы дела: Обвинения в неблагонадёжности «военспецов»: в 1930–1931 гг. репрессировано более 3 тыс. бывших офицеров царской армии. «Шахтинское» (1928 г.), «Промпартии» (1930 г.), «Трудовой крестьянской партии» (1930 г.), «Союзного бюро меньшевиков» (1931 г.), «Академическое» (1929–1931 гг.) и др. Существование концентрационных лагерей [наиболее известен — Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН)] 1930–1931 гг.— создание Главного управления исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения (ГУЛАГ)](https://fsd.multiurok.ru/html/2023/08/11/s_64d6404e197fc/img24.jpg)

Массовые репрессии

1934 г. создание Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), который объединял под своим руководством органы госбезопасности, милицию, пограничные и внутренние войска, ГУЛАГ (руководители: Г.Г. Ягода (1934– 1936 гг.), Н.И. Ежов (1936–1938 гг.), Л.П. Берия (1938–1945 гг.) — организаторы массовых репрессий)

1 этап: 1928-1934гг

Обвинения во вредительстве и контрреволюционной деятельности «буржуазных спецов» сфабрикованы дела:

Обвинения в неблагонадёжности «военспецов»: в 1930–1931 гг. репрессировано более 3 тыс. бывших офицеров царской армии.

- «Шахтинское» (1928 г.),

- «Промпартии» (1930 г.),

- «Трудовой крестьянской партии» (1930 г.),

- «Союзного бюро меньшевиков» (1931 г.),

- «Академическое» (1929–1931 гг.) и др.

Существование концентрационных лагерей [наиболее известен — Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН)]

1930–1931 гг.— создание Главного управления исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения (ГУЛАГ)

2 этап

1935-1938гг

«Большой террор»

1 декабря 1934 года

убийство руководителя ленинградской партийной организации, секретаря ЦК ВКП(б) С.М. Кирова: ужесточение законодательства и введение упрощённого порядка рассмотрения дел о террористических актах и контрреволюционных организациях

- основание вынесения обвинительного приговора — личное признание подозреваемого;

- разрешение использовать пытки;

- проведение процесса без участия прокурора и защитника;

- лишение права обжаловать приговоры;

- разрешение применять смертную казнь к лицам, достигшим 12-летнего возраста.

1936 год

В 1937–1938 гг. репрессии охватили высший командный состав армии (в июне 1937 г. было репрессировано свыше 36 тыс. офицеров среднего и высшего звена, из пяти маршалов в живых осталось лишь двое: К.Е. Ворошилов, С.М. Будённый), военных учёных и конструкторов (А.А. Свечин, А.Н. Туполев, С.П. Королёв и др.), кадры внешней разведки

ДЕЛО «ТРОЦКИСТСКО-ЗИНОВЬЕВСКОГО ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА»

осуждены Г.Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев и ещё 14 членов партии.

Янв.1937 год

ДЕЛО «АНТИСОВЕТСКОГО ТРОЦКИСТСКОГО ЦЕНТРА», «ПРОЦЕСС 17-ТИ»

1938 год

приговорены к расстрелу 13 человек (в том числе Г.Л. Пятаков, К.Б. Радек, Г.Я. Сокольников)

ДЕЛО «АНТИСОВЕТСКОГО ПРАВОТРОЦКИСТСКОГО БЛОКА», «ПРОЦЕСС 21-ГО»

Июнь 1937 год

приговорены к расстрелу 18 человек (в том числе Н. И. Бухарин, А.И. Рыков, Х.Г. Раковский, Г.Г. Ягода)

ДЕЛО «АНТИСОВЕТСКОЙ ТРОЦКИСТСКОЙ ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В КРАСНОЙ АРМИИ»

приговорены к расстрелу первый зам. наркома обороны маршал М.Н. Тухачевский и др. («дело военных»)

ЭКОНОМИКА В 1930-Е

Причины свертывания НЭПа

Социальные

Экономические

1. Отсутствие чёткой перспективы развития страны (сохранение общественно-государственного, индивидуально-крестьянского и частного секторов экономики

Неустойчивый экономический рост, кризисы (1924 г – кризис сбыта, 1927/28 г. – кризис хлебозаготовок)

2. «Гримасы НЭПа»: имущественное расслоение населения, безработица, преступность (азартные игры, винокурение, хищения, наркомания) и др.

Политические

Морально-нравственные

1. Победа во внутрипартийной борьбе сторонников свертывания НЭПа (вместо НЭПа – перекачка средств из сельского хозяйства н нужды индустриализации)

1. недовольство части рабочих, батраков, бедняков, молодёжи НЭПом (НЭП расшифровали как «новая эксплуатация пролетариата»)

2. Обострение международной обстановки (разрыв дипломатических взаимоотношений с Англией) требовало быстрого развития ВПК

2. негативное отношение к «нэпманам» как «чуждоклассовым», эксплуататорским элементам.

ОСОБЕННОСТИ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ:

1. Высокие темпы индустриализации;

2. Сжатые сроки

3. Акцент на развитие тяжелой промышленности в ущерб легкой

ДЕКАБРЬ 1925 ГОДА -- XIV СЪЕЗД ПАРТИИ ПРОВОЗГЛАСИЛ КУРС НА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ

Индустриализация– процесс создания крупного машинного производства, прежде всего тяжелой промышленности(энергетики, металлургии, машиностроения и т.д.).

ЦЕЛИ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ:

Ликвидация технико-экономической отсталости страны.

Достижение экономической независимости.

Создание мощной тяжелой и оборонной промышленности.

Развитие базовых отраслей промышленности :

Топливной

Металлургической

Химической

Машиностроения.

Источники индустриализации

В апреле 1929 года XVI партийная конференция приняла первый пятилетний план развития народного хозяйства

- Хлебный экспорт

- Займы у населения

- Продажа сырья (нефть, лес, золото), сокровищ музеев

- Рабочий энтузиазм – СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

- ГУЛАГ – труд заключенных

«Пятилетки»

Пятилетние планы развития народного хозяйства СССР или « пятилетки » — экономические планы , предполагавшие быстрое развитие экономики Советского Союза.

1928-1932 гг.

Первая пятилетка «ударничество», «ударники»

1932-1937 гг.

Вторая пятилетка «стахановское движение»

Форсированные темпы индустриального строительства промышленных предприятий, производящих средства производства. Наиболее крупные из них: Днепрогэс, Сталинградский и Харьковский тракторные, Московский и Горьковский автомобильные заводы. Построены Московский метрополитен (1935 г.), города Магнитогорск, Комсомольск-на-Амуре и др.

Результаты и последствия индустриализации

ПОСЛЕДСТВИЯ:

РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Превращение СССР в мощную индустриальную державу: к концу 30х гг. СССР по объёму промышленной продукции обогнал Англию, Германию, Францию, занял первое место в Европе, а в мире уступал только США.

• Укрепление обороны, создание условий для экспансии сталинского руководства.

• Развитие новых отраслей промышленности (производство тракторов, самолётов, автомобилей, синтетического каучука и др.), строительство новых заводов и фабрик

• Стимулирование экстенсивного развития экономики, ухудшение экологической ситуации в стране.

• Организация производства всего необходимого внутри страны.

• Создание изолированной экономики, слабо связанной с мировой экономической системой.

• Значительное улучшение технического оснащения сельского хозяйства.

• Форсирование политики сплошной коллективизации, установление зависимости колхозов от технической помощи со стороны государства.

• Создание мощного военно-промышленного комплекса (ВПК)

• Ликвидация безработицы.

• Ослабление внимания к невоенным отраслям экономики, замедление производства и низкое качество предметов потребления.

• Массовое развитие социалистического соревнования

Коллективизация

1928-29гг.

НАЧАЛО КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ — процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в коллективные (колхозы)

ЦЕЛИ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ:

• Создание в короткий срок колхозов с целью преодоления зависимости государства в деле хлебозаготовок от единоличных крестьянских хозяйств.

• Налаживание канала перекачивания средств из деревни в город на нужды индустриализации.

• Ликвидация кулачества как класса.

• Ликвидация «аграрного перенаселения»: обеспечение индустриализации дешёвой рабочей силой за счёт массового ухода крестьян из деревни.

• Укрепление влияния государства на частный сектор в сельском хозяйстве

Периодизация коллективизации

начало форсированного создания колхозов как формы производственной кооперации

1 этап (1928год)

Формы производственной кооперации

• Коммуна — большая степень обобществления производства и даже быта.

• Артель (колхоз) — обобществлены основные средства производства: земля, инвентарь, скот, включая мелкий скот и птицу.

• Товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ) — общий труд по обработке земли создание принадлежащих государству машиннотракторных станций (МТС) (с 1928 г.) для обеспечения колхозов техникой.

7 ноября 1929 г.— статья И.В. Сталина «ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА» фактическое начало «сплошной коллективизации»

2 этап (1929/32год)

год великого перелома:

в январе — марте 1930 г. в результате мощного давления в колхозы вступило 60% крестьянских хозяйств; ликвидация кулачества как класса в результате применения следующих средств и методов:

• использование печати для организации антикулацкой кампании;

• административное принуждение к участию в колхозном строительстве;

• исключение из кооперации и конфискация вкладов и паёв в пользу фонда бедноты и батрачества;

• выселение кулачества (согласно трём категориям) из родных мест;

• конфискация имущества, построек, средств производства в пользу колхозов;

«Головокружение от успеха»

1932/33гг - голод на Украине, в Поволжье, в Западной Сибири, на Кубани умерли от 5 до 7 млн человек фактическое приостановление коллективизации

Результаты и последствия коллективизации

ПОСЛЕДСТВИЯ:

РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Решение социально-экономических проблем страны в течение длительного периода за счёт сельского хозяйства (колхозный строй — удобная форма изъятия максимальных объёмов сельскохозяйственной продукции, перекачки средств из деревни в промышленность, в другие отрасли экономики).

• Ликвидация слоя самостоятельных, зажиточных крестьян, желавших работать без диктата со стороны государства.

• Уничтожение частного сектора в сельском хозяйстве, полное огосударствление сельскохозяйственного производства, подчинение всех сторон сельской жизни партийно-государственному руководству (1932 г. — введение паспортной системы, но до 1960-х гг. колхозникам не выдавали паспортов, фактически прикрепляя их к месту жительства).

• Укрепление социальной базы сталинского режима на селе, устранение реальной конкуренции как важного стимула для развития.

• Отчуждение крестьян от собственности, земли и результатов своего труда: потеря экономических стимулов для крестьянского труда и развития аграрного производства.

• Дефицит квалифицированной рабочей силы, молодёжи на селе.

• Замедление темпов роста сельскохозяйственного производства и постоянная острота продовольственной проблемы в стране

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР В 1920-30ГГ

Внешнеполитическая стратегия СССР

ОТНОШЕНИЯ С КАПИТАЛИСТИЧЕСКИМИ СТРАНАМИ:

ЦЕЛИ:

1

Недопущение международной изоляции Советской России в годы Гражданской войны

• Выйти из международной изоляции.

• Обеспечить благоприятные условия для восстановления и развития народного хозяйства страны.

• Укрепить авторитет страны на международной арене

— февраль 1920 г.— первый мирный договор с Эстонией;

— март 1921 г.— временное торговое соглашение с Англией;

— ноябрь 1921 г.— договор о дружбе и сотрудничестве с Монголией

2

Участие в международных конференциях

1922 г. — Генуэзская конференция , на которой РСФСР представляла интересы всех советских республик (глава делегации — нарком иностранных дел РСФСР Г. В. Чичерин).

Цель: выйти из международной изоляции, добиться официального признания.

Результат: соглашения с западными державами достигнуть не удалось из-за взаимной неготовности к политическому компромиссу

16 апреля 1922 г. — в Рапалло (близ Генуи) заключение договора между РСФСР и Германией о восстановлении дипломатических отношений и развитии торгово-экономических связей

«Полоса признания»

1924 г.— «год признания СССР»

Установление дипломатических отношений:

— 2 февраля — с Англией;

— 7 февраля — с Италией;

— 31 мая — с Китаем;

— 28 октября — с Францией;

— 20 января 1925 г.— с Японией;

— 16 ноября 1933 г.— с США.

Создание и деятельность III Коммунистического интернационала (Коминтерна) (1919–1943 гг.)

цель: образование коммунистических партий в различных странах мира, формирование массовых революционных организаций для активизации мирового революционного процесса.

СССР и коллективная безопасность

1919 ГОД – СОЗДАНИЕ ЛИГИ НАЦИЙ (после победы Антанты в Первой мировой войне)

1932 г. — выдвижение СССР на международной конференции (г. Женева) идеи коллективной безопасности в Европе: предоставление помощи и защиты от агрессии каждому государству — члену системы коллективной безопасности, подвергшемуся нападению.

Цель: обеспечение коллективной безопасности в Европе)

СССР в ней нет

КОНФЛИКТ: СССР/ЯПОНИЯ

Причина: Помощь СССР Китаю, подвергшемуся японской агрессии в 1937 г.

1938 г. — вооружённый конфликт между СССР и Японией в районе озера Хасан (контрудар нанес В.К.Блюхер)

1939 г.— бои советских войск (под командованием Г.К. Жукова ) с японскими агрессорами в Монголии в районе реки ХалхинГол : советские войска дали отпор японским частям.

18 сентября 1934 г. — принятие СССР в Лигу Наций (до декабря 1939 г.) признание СССР итогов Первой мировой войны; сближение с Англией и Францией.

Ухудшение отношений с Европой

«ПАКТ МОЛОТОВА-РИББЕНТРОПА»

Из-за ситуации с Японией :

12–23 августа 1939 г.— переговоры военных делегаций Англии, Франции и СССР в Москве срыв переговоров из-за взаимных подозрений и неуступчивости

23 августа 1939 г.— подписание в Москве руководителями внешнеполитических ведомств СССР и Германии В.М. Молотовым и И.Риббентропом советско-германского пакта о ненападении (на 10 лет) и секретного протокола о разделе сфер интересов в Восточной Европе

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОДПИСАНИЯ ПАКТА:

• Разлад в отношениях Германии и Японии.

• Германия обеспечила себе тыл на Востоке и свободу рук на Западе.

• СССР получил время для укрепления обороноспособности.

• Сталин пытался восстановить территорию СССР в пределах бывшей Российской империи.

Советско-финская («Зимняя») война

30 ноября 1939 – 13 марта 1940 года

ПОВОД:

Майнильский инцидент: СССР направил 26 ноября 1939г. ноту протеста Финляндии по поводу артиллерийского обстрела с финляндской стороны

ЦЕЛИ СССР:

1) Укрепление границ ( граница с Финляндией проходила всего в 32 километрах от границы, что в случае войны составляло угрозу безопасности СССР)

2) Расширение территории

3) Опасение военных контактов Финляндии с Англией и Германией

4) Контролировать Финский залив

5) Обезопасить Мурманск , Ленинград

История конфликта

1.

СССР предложил Финляндии подписать пакт о взаимопомощи и разместить на территории Финляндии советские войска.

2.

После того, как Финляндия не согласилась, СССР предложил отодвинуть границу на несколько десятков км. от Ленинграда и передать в аренду полуостров Ханко для строительства там военной базы. В обмен СССР был готов передать обширную, но малонаселённую северную часть Карелии. Финны отвергли и это предложение.

3.

Под предлогом того, того Финляндия обстреляла Ленинград, СССР разорвал акт о ненападении 1932 года и 30 ноября пересёк границу.

Хронология событий

Победы

Поражения

Ноябрь 1939-март 1940 – битва на Салле

Декабрь 1939-февраль 1940 советские войско имея преимущество не могут прорвать линию Маннергейма.

7.12.1939-март 1940- битва при Колле, большие потери советских войск в этой «траншейной битве.

7.12.1939-8.01. 1940 – битва при Суомуссалми

1-7.01.1940- сражение на Раатской дороге

Март 1940 - прорыв линии Маннергейма, захват Выборга

12 июня 1940 года – Московский мирный договор

ЛИНИЯ МАННЕРГЕЙМА - система укреплений в Финляндии на Карельском перешейке, длина линии - около 135 км, глубина- около 40 км. Названа в честь маршала К. Маннергейма, по приказу которого создавалась

Итоги Зимней войны

Положительные итоги

Отрицательные итоги

В составе СССР- 11 % территории Финляндии с крупным городом Выборгом( Карельский перешеек, западная Карелия, часть Лапландии)

Декабрь 1939 г.- СССР исключён из Лиги Наций как агрессор ( находился в ней с 1934)

Государственная граница СССР была отодвинута от Ленинграда на 150 километров

Значительные людские потери

Война показала слабую боевую и техническую подготовку войск СССР

КОМАНДУЮЩИЕ В СОВЕТСКО-ФИНСКОЙ ВОЙНЕ:

ФИНЛЯНДИЯ:

СССР:

- Климент Ворошилов

- Семён Тимошенко

- Кюёсти Каллио

- Карл Маннергейм

![Массовые репрессии 1934 г. создание Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), который объединял под своим руководством органы госбезопасности, милицию, пограничные и внутренние войска, ГУЛАГ (руководители: Г.Г. Ягода (1934– 1936 гг.), Н.И. Ежов (1936–1938 гг.), Л.П. Берия (1938–1945 гг.) — организаторы массовых репрессий) 1 этап: 1928-1934гг Обвинения во вредительстве и контрреволюционной деятельности «буржуазных спецов» сфабрикованы дела: Обвинения в неблагонадёжности «военспецов»: в 1930–1931 гг. репрессировано более 3 тыс. бывших офицеров царской армии. «Шахтинское» (1928 г.), «Промпартии» (1930 г.), «Трудовой крестьянской партии» (1930 г.), «Союзного бюро меньшевиков» (1931 г.), «Академическое» (1929–1931 гг.) и др. Существование концентрационных лагерей [наиболее известен — Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН)] 1930–1931 гг.— создание Главного управления исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения (ГУЛАГ)](https://fsd.multiurok.ru/html/2023/08/11/s_64d6404e197fc/img24.jpg)