Причины дизорфографии и способы развития орфографической зоркости на уроках русского языка

В исследованиях, посвящённых проблемам нарушений письменной речи детей младшего и среднего школьного возраста, имеется особая категория стойких специфических нарушений письма, проявляющихся в неспособности освоить орфографические навыки, несмотря на знание соответствующих правил, которую правомерно именовать ДИЗОРФОГРАФИЕЙ.

Что же такое дизорфография?

Дизорфография - это специфическое нарушение орфографического навыка письма у детей с сохранным интеллектом и устной речью. Для детей с дизорфографией основную трудность вызывает решение орфографической задачи: им трудно увидеть "опасное место" в слове, сложно подобрать проверочное слово, хорошо выучив правило, ребёнок не может применить его на письме.

Решение орфографических задач может быть затруднено по различным причинам:

проблемы речевого развития (общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи);

различную неврологическую симптоматику (минимальную мозговую дисфункцию — (ММД), энцефалопатию;

пренатальную и постнатальную патологию.

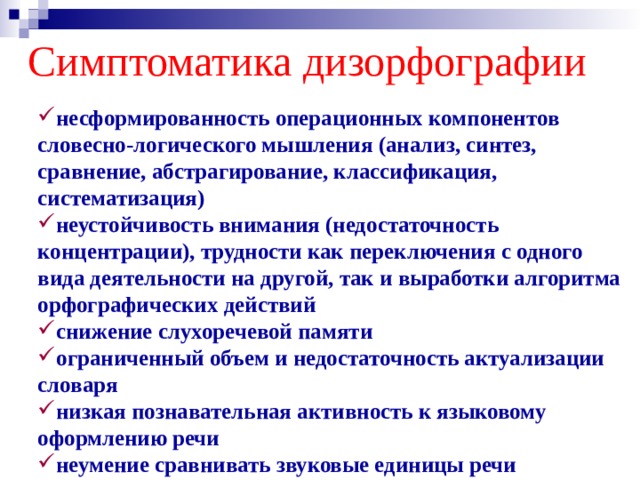

У большинства учащихся, имеющих данное нарушение, отмечается:

несформированность операционных компонентов словесно-логического мышления (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, классификация, систематизация);

неустойчивость внимания (недостаточность его концентрации), трудности как переключения с одного вида деятельности на другой, так и выработки алгоритма орфографических действий;

снижение слухоречевой памяти;

ограниченный объем и недостаточность актуализации словаря;

низкая познавательная активность к языковому оформлению речи;

неумение сравнивать звуковые единицы речи;

неумение дифференцировать лексическое и грамматическое значение;

низкий уровень усвоения грамматических закономерностей;

несформированность морфологических обобщений, навыков оперирования грамматическими категориями (род, склонение, спряжение и др.);

нарушение языкового анализа и синтеза (фонематический, слоговой, анализ предложения на слова)

нарушение буквенного гнозиса;

нарушение динамического праксиса руки;

плохая артикуляция, нечёткая дикция.

По поводу правомерности отнесения дизорфографии к дисграфии тоже нет единства мнений. В настоящее время это наименее изученная категория нарушений письма.

Считается, что при дизорфографии у ребенка отсутствует «чутье» на орфограммы, на странице он может допустить от 15 до 60 ошибок. Ребенок не может определить, где именно нужно применить хорошо известное ему правило, не может обнаружить ошибку и тем более ее исправить. Иначе говоря, «правила знает, а применить не может». Обнаружение орфограмм и решение орфографической задачи требует владения морфологическим анализом слов, достаточного лексического запаса, способности выбирать необходимые проверочные слова по формально грамматическим признакам. Трудности в овладении орфографическими умениями отмечаются не только в начальный период обучения, но и в средних и старших классах. Наиболее частыми являются ошибки на правила, которые изучаются в начальной школе.

Выделяют основные три вида дизорфографии:

Морфологическая дизорфография, сопровождающаяся большим количеством орфографических ошибок, проявляющихся в самостоятельном письме (сочинения, изложения и др.).

Синтаксическая дизорфография – стойкая неспособность овладеть синтаксическими правилами на письме, т.е. пунктуацией.

Смешанная дизорфография, которая включает в себя сочетание орфографических и пунктуационных ошибок.

По степени выраженности дизорфография бывает:

тяжёлая (низкий уровень выполнения заданий и уровень ниже среднего);

средняя (в основном, большинство заданий выполняются на среднем уровне);

легкая (ученики выполняют более половины упражнений на уровне выше среднего и лишь отдельные - на среднем и высоком уровнях).

Дизорфографию следует отличать от трудностей иного характера при усвоении и применении правил правописания, которые возникают из-за частых болезней ребенка, педагогической запущенности, одновременного использования нескольких методик обучения и некоторых других причин. При этом учащиеся допускают также большое количество орфографических ошибок. Ученики не усваивают орфограммы, которые подчиняются нескольким принципам написания. Однако данные затруднения не приобретают стойкого характера и преодолеваются при систематической работе над правилами.

КОРРЕКЦИЯ ДИЗОРФОГРАФИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Основным условием эффективности коррекционного обучения детей, страдающих дизорфографией, становится сочетание системы общего развития детей с методикой по преодолению имеющейся данной речевой патологии.

Известно, что новообразования в психике ребенка могут возникнуть лишь на основе взаимодействия и взаимопроникновения интеллектуальной, эмоциональной и коммуникативной сфер. Регулирующая роль отводится волевым процессам. Они служат основой для будущего самоконтроля. Для достижения указанной цели в специально организуемой на уроках поисковой деятельности у детей с дизорфографией воспитывается самостоятельность при решении учебных задач. Это пробуждает в ребятах творческую активность, интерес к предмету, любовь к родному языку.

Коррекционное воздействие направлено не только на устранение недостатков формирования речевых и неречевых процессов, которые обеспечивают усвоение правил правописания. Вместе с тем, преодоление данного речевого нарушения способствует развитию личности ребенка с речевой патологией по трем уровням: когнитивному, эмоциональному, поведенческому.

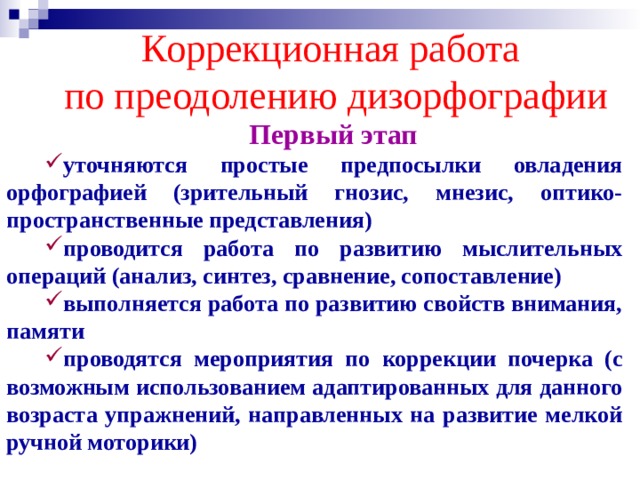

Коррекционная работа по преодолению дизорфографии проводится в несколько этапов.

На первом этапе уточняются простые предпосылки овладения орфографией (зрительный гнозис, мнезис, оптико-пространственные представления); проводится работа по развитию таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, сопоставление. Выполняется работа по развитию свойств внимания, памяти; проводятся мероприятия по коррекции почерка (с возможным использованием адаптированных для данного возраста упражнений, направленных на развитие мелкой ручной моторики).

При возможности параллельного ведения ребенка психологом часть заданий и упражнений направляются на снятие «страха письма», неуверенности, тревожности, склонности к негативным реакциям.

В течение второго этапа осуществляется преодоление дизорфографических нарушений. Работа проводится по направлениям, соответствующим основным видам ошибок, и реализуется на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях.

Способы развития орфографической зоркости

на уроках русского языка

Обучение орфографии - сложный и длительный процесс. Одни дети легко усваивают правила орфографии и применяют их на практике. Другие, не смотря на знание правил, допускают множество ошибок. Чтобы писать правильно, знания правила недостаточно. Необходимо уметь выполнить ряд последовательных действий:

1. Найти орфограмму в слове и определить её тип - это умение называется "орфографическая зоркость". Чтобы найти орфограмму (опасное или слабое место), надо знать её отличительные признаки. Чаще всего эти признаки перечислены в самом названии орфограммы: "Безударная гласная в корне слова". Ребенок должен научиться слышать и видеть безударную гласную в слове.

2. Выделить часть слова, в которой находится орфограмма. Например, "Правописание безударных окончаний существительных". Ребенку необходимо правильно выделить окончание в слове.

3. Применить необходимое правило. Для этого нужно понять алгоритм (жесткий порядок действий), который поможет выбрать верное написание слова. Правила уже содержат алгоритмы: чтобы проверить безударную гласную, нужно: подобрать проверочное слово или изменить слово так, чтобы безударная гласная стала ударной; записать в слове ту букву, которую услышали под ударением.

4. Сверить проверочное и проверяемое слово; убедиться, что и в сильной и в слабой позиции записана одинаковая буква.

В зависимости от того, на каком этапе ребенок испытывает большие трудности, должна выстраиваться коррекционная работа.

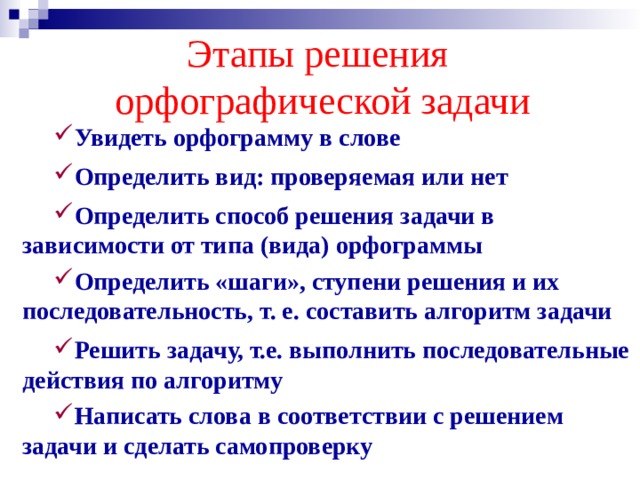

Итак, как добиться орфографической грамотности, как предупредить ошибки? Профессор М.Р. Львов выделяет шесть этапов, которые должен пройти школьник для решения орфографической задачи:

Увидеть орфограмму в слове.

Определить вид: проверяемая или нет; если да, к какой теме относится, вспомнить правило.

Определить способ решения задачи в зависимости от типа (вида) орфограммы.

Определить «шаги», ступени решения и их последовательность, т. е. составить алгоритм задачи.

Решить задачу, т.е. выполнить последовательные действия по алгоритму.

Написать слова в соответствии с решением задачи и сделать самопроверку.

В более обобщенном виде эти этапы представляются так: в орфографическом действии выделяют две ступени: постановка орфографической задачи (выделение орфограмм) и ее решение (выбор письменного знака в соответствии с правилом).

Каждому хорошо известна ситуация, когда после изучения правила, например, о безударных гласных в корне, ученики достаточно успешно справляются с заданием «вставить пропущенные буквы», но допускают ошибки на тоже правила в собственном тексте. Объяснить эту ситуацию не трудно: чтобы вставить букву, нужно лишь решить орфографическую задачу, а чтобы осознанно (не случайно) правильно написать слово в своем тексте, им нужно сначала поставить эту задачу, т.е. найти орфограмму. Поэтому главная задача учителя – научить видеть орфограмму, научить думать при письме.

Работа по выработке орфографической зоркости должна осуществляться в определенной последовательности:

Письмо с проговариванием обеспечивает большой объем написанного, аккуратность, красивое письмо, практически полное отсутствие ошибок. Письмо с проговариванием объединяет весь класс, постепенно все ребята начинают работать в хорошем темпе. Вначале проговаривать может учитель, затем сильные ученики, потом в работу включаются и средние, и слабые учащиеся. Проговаривание – своего рода предупреждение ошибок. И если ученик вдруг проговорил слово с ошибкой, то класс и учитель вовремя предотвратят беду, т.е. не дадут зафиксировать эту ошибку на письме.

Списывание. Списывание основывается на проговаривании по слогам. Специально организованное списывание, как и письмо с пропуском букв, - эффективный прием формирования орфографической зоркости.

Г.В. Репкина экспериментально обосновала необходимость списывания смысловыми единицами (предложениями или его законченными по смыслу частями), разработала приемы, обеспечивающие активный орфографический анализ текста путем выделения в нем орфограмм. Специальное внимание Г.В. Репкина уделила организации контрольной операции при списывании.

Операции, которые входят в действие списывания, направленного на активную орфографическую проработку копируемого текста с целью формирования навыков безошибочного письма, следующие:

1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его. Эта операция нужна для того, чтобы исключить возможность механического списывания текста. Так как предложения, с которых начинается обучение, невелики (3-5 слов), в качестве "смыслового куска" выступает целое предложение. Позже в качестве смысловой части выступает словосочетание или часть предложения, но в любом случае ученик вначале прочитает предложение, для того чтобы было понятно содержание списываемого. Чтение предложения на этом этапе осуществляется по нормам орфоэпии: "читаем так, как говорим".

2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли.

Повторяя предложение, не глядя в текст, ребенок развивает память, учится запоминать осмысленно.

3. Выдели орфограммы в списываемом тексте. По рекомендации психологов и методистов этот этап иначе называется активным орфографическим анализом текста.

4. Прочитай предложение так, как оно написано: как будешь себе диктовать во время письма. Данный этап относится уже к решению орфографических задач. Правда, решение это осуществляется своеобразно. Оно достигается чисто практически: путем приведения к полному соответствию зрительного и слухового образа слова. Орфографически проговаривая слово, ученик запоминает его написание, а так как списывание осуществляется "смысловыми кусками", то и запоминание происходит не механически, а осмысленно.

5. Повтори предложение так, как будешь его писать. Выполняя этот пункт плана, ученик готовится к тому, чтобы правильно продиктовать себе во время письма. Повторное, по памяти проговаривание закрепляет в памяти буквенный образ слова, воссозданный в его орфографическом произнесении.

6. Пиши, диктуя себе так, как проговаривал последние два раза. Готовя детей к самостоятельному списыванию, следим за тем, чтобы учащиеся действительно диктовали себе во время письма.

7. Проверь написанное:

а) читай то, что написал, отмечая дужками слоги;

б) подчеркни орфограммы в написанном;

в) сверь каждую орфограмму с исходным текстом.

В данном алгоритме указано не только то, что надо делать, но и зачем. Он содержательнее, глубже традиционного, данного в учебнике Т.Г.Рамзаевой, и поэтому имеет больший эффект в формировании зоркости. А в памятке, предлагаемой в учебнике русского языка для 3-го класса, отсутствует наряду с другими такой важный момент, как: обнаружение орфограмм, а процедура проверки имеет "свернутый" вид. Однако усовершенствованная памятка предполагает обязательность проверки учеником написанного (точнее, неизбежность - ведь ему даются ориентиры того, что именно нужно сравнивать в написанном исходном тексте). Желательно, чтобы этот алгоритм имелся у каждого ученика в виде памятки.

При комментировании достигается высокий уровень самоконтроля, так как ученик не просто фиксирует, а объясняет правописание. Комментирование — это вид упражнения, включающий в себя объясняющее рассуждение в процессе записи слов, предложений. При комментировании или орфографическом разборе ученик, прежде всего, находит объект объяснения, т.е. орфограмму.

Зрительный диктант

Весьма эффективное средство повышения орфографической грамотности учащихся, цель которого – предупреждение ошибок.

На доске записывается несколько предложений или текст. Этот текст выразительно читается, затем выделяются наиболее интересные с точки зрения орфографии слова, объясняется их правописание, отдельные слова проговариваются (можно провести орфографическое чтение всех предложений).

Затем учащимся предлагается ''сфотографировать'' отдельные слова и увидеть их внутренним зрением (закрыть глаза и написать). Текст на время закрывается, и дети еще раз отвечают на вопросы, проговаривают трудные слова. В случае необходимости текст открывается снова. Попутно оттачивая зрительную память. Но если вдруг ученик засомневается в написании какого-то слова, то он все равно имеет право поставить точку на месте сомнительной буквы.

Диктант “ Проверяю себя”

Выполняя этот диктант, учащиеся могут спрашивать у учителя, как пишется то или иное слово. Но беда в том, что на первых порах слабые ученики ничего не спрашивают и допускают при этом большое количество ошибок, - это негативная сторона диктанта ''Проверяю себя''. Поэтому важно как можно раньше вооружить учащихся знанием наиболее общих признаков орфограмм.

Первое и главное достоинство диктанта ''Проверяю себя'' состоит в том, что дети начинают нащупывать свои слабые места, учатся спрашивать и сомневаться, мы им даем возможность писать без ошибок, предупреждать их.

Этот диктант позволяет писать часто и много, а ошибок делать мало или не делать вовсе: орфографический навык совершенствуется и укрепляется.

Во время творческой работы (изложения, сочинения) учащимся дано право пропускать орфограммы, которые вызывают сомнения. При этом они карандашом делают пометки на полях в виде вопроса на той строке, где допущен пропуск. Учитель в ходе работы помогает разрешить эти вопросы. Такой пропуск способствует становлению орфографической зоркости у ученика, помогает внимательно относиться к слову, учит детей сомневаться, чего обычно не хватает ученикам. А еще Аристотель говорил: "Сомнение - начало поиска истины". Действительно, появилось сомнение - будет найдена истина.

Формированию орфографической зоркости подчинена и система работы над ошибками. Немаловажное значение для успешной организации этой работы имеет исправление ошибок учителем в момент проверки тетрадей.

"Общий принцип исправления ошибок, - говорит Н.С. Рождественский, - сводится к тому, чтобы не парализовать самостоятельности учеников, чтобы они работали над своими ошибками. Учитель не столько дает слова в готовом виде, сколько заставляет учеников размышлять и самостоятельно работать".

Практикуем такие приемы исправления ошибок: неверно написанные буквы не исправляются, а, как правило, подчеркивается все слово с ошибочным написанием, на полях делается отметка о наличии ошибки. Цель такого исправления - заставить ученика вдуматься в данное слово, увидеть в нем орфограмму, распознать ее тип, а затем уже исправить ошибку в этой позиции.

ХОД РАБОТЫ НАД ОШИБКАМИ

1-й этап - поисковый, когда ребенок ищет ошибку в указанном учителем слове. Если дети испытывают трудности при нахождении ошибки, они справляются у учителя. Практикуется и взаимопомощь. Если ученик затрудняется в обнаружении ошибки, разрешается соседу по парте помочь это сделать.

2-й этап - написать слово, в котором была допущена ошибка, в отдельную тетрадь и провести работу по исправлению ошибки.

Приёмы формирования орфографической зоркости

Обострению орфографической зоркости способствует прием ''Секрет письма зеленой пастой'', с помощью которого дети оформляют письменные работы в тетрадях: как только появляется правило – начинает работать зеленая паста. Чем больше орфограмм изучается, тем чаще зеленый свет ''зажигается'' в тетрадях учеников.

Приведем примеры упражнений, необходимых для формирования орфографической зоркости:

''Найди опасное место''.

Учитель произносит слова, а дети должны хлопнуть в ладошки, как только услышат звук, которому при письме нельзя доверять. Но прежде они вспоминают, как его найти. Надо определить, есть ли в слове безударный гласный звук. Если есть, то существует и ''опасное место''.

''Светофор''.

Ученики должны показать красный сигнал светофора или зажечь красный огонёк, как только найдут ''опасное место''.

“ Зажги маячок”

Проведение звукового анализа с составлением схемы, в которой обозначаются “опасные места”

Ответьте мне на вопрос: «Какой самый распространенный вид упражнения по русскому языку?»

Конечно - “Вставьте пропущенную букву ”. На наш взгляд, малополезный способ работы в плане развития орфографической зоркости и формирования навыка грамотного письма. Основная работа здесь уже выполнена, “зоркость” кем-то уже проявлена, т.е., место, где может быть допущена ошибка, найдено и “подсказано”. При такой работе овладение орфографической зоркостью возможно лишь на уровне непроизвольного (а часто и специального) запоминания слов с орфограммами. А ведь пишущему следует самому обнаруживать места орфограмм. Умение это делать - и есть орфографическая зоркость.

Более эффективным считается другое упражнение: поиск орфограмм в “чистом” тексте.

Предлагаемые карточки позволяют преодолеть эту трудность, а также они позволяют:

-развивать орфографическую зоркость в процессе поиска слов с орфограммами;

-самостоятельно проверить результат работы;

-видеть пробелы своих знаний здесь и сейчас и корректировать свои действия;

-если же ребенок не может найти заданные орфограммы, у него есть возможность “подглядеть” их. На короткое время приложив проверочный лист, а затем выполнять работу вновь. Такая функция карточки-самоучителя особенно пригодится для медленно движущихся детей. Для детей, болезненно реагирующих на указывание им их ошибки.

Карточка состоит из текста, в котором следует выделить слова с заданной орфограммой и ключа. Карточка-ключ - это карточка без текста. Но с вырезанными окошками на местах, соответствующих словам с орфограммами. Они-то и обнаруживаются при наложении ключа на текст.

Для работы по формированию орфографической зоркости на втором этапе тексты составляются так, чтобы с ними можно было работать по поводу разных орфограмм. В этом случае к одной карточке-тексту прилагается две - три проверочных карточки.

Ещё одним приёмом по формированию орфографической зоркости является система нумерации орфограмм. Что стоит за номерами орфограмм? Прежде всего, умение увидеть орфограмму.

Можно использовать следующие задания:

1) указать над буквами порядковые номера орфограмм, записанных на доске:“1” - проверяемые безударные гласные в корне,“16” - безударные гласные в окончаниях имен существительных,“_” - безударные окончания имен прилагательных,“_” - безударные окончания имен существительных,“_” - безударные личные окончания глаголов,“7” - правописание приставок и предлогов.

Систематическое и последовательное использование данных приемов на уроках русского языка позволит развить орфографическую зоркость у всех детей.