Русско-японская война

В 1898 г. европейские державы осуществили раздел Китая. В российскую сферу влияния вошли Монголия и Маньчжурия.

После подавления «боксерского» восстания (ихэтуань) русские генералы настаивали на аннексии Маньчжурии и превращении ее в российский протекторат.

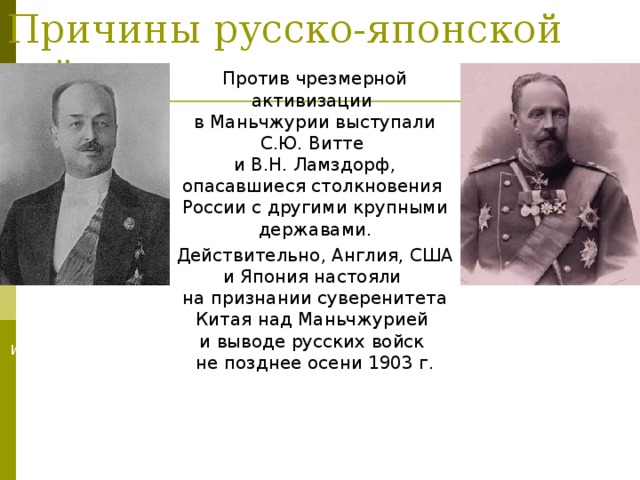

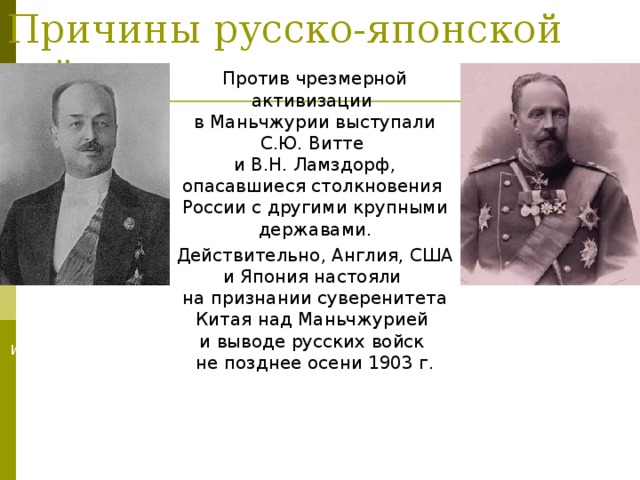

Против чрезмерной активизации в Маньчжурии выступали С.Ю. Витте и В.Н. Ламздорф, опасавшиеся столкновения России с другими крупными державами.

Действительно, Англия, США и Япония настояли на признании суверенитета Китая над Маньчжурией и выводе русских войск не позднее осени 1903 г.

В.Н. Ламздорф, министр иностранных дел России в 1900–1906 гг.

С.Ю. Витте, председатель комитета министров России в 1903–1905 гг.

Российские военные недооценивали Японию, все еще считая ее отсталой средневековой страной, неспособной противостоять могучей России, и рассчитывая на легкую победу.

Лубочные открытки 19004 г., подчеркивающие величие России и ничтожество Японии.

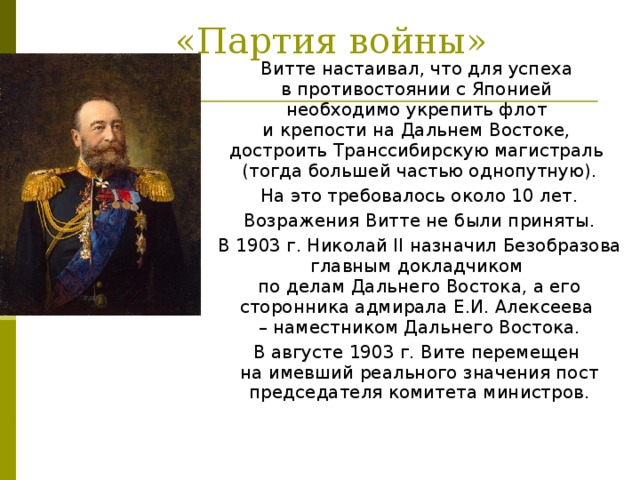

«Партия войны»

«Партию» сторонников войны прозвали «безобразовской кликой» по имении ее лидера — статс-секретаря А.М. Безобразова. В нее входили влиятельные придворные и даже великие князья.

Безобразовцев поддерживал В.К. Плеве, считавший «маленькую победоносную войну» полезной для прекращения внутренней смуты.

Безобразовцы рассчитывали вторгнуться в Корею под прикрытием концессии на лесоразработки по реке Ялу, переодев 20 тыс. солдат лесными рабочими.

Вячеслав Константинович Плеве, министр внутренних дел России в 1902–1904 гг.

«Партия войны»

Витте настаивал, что для успеха в противостоянии с Японией необходимо укрепить флот и крепости на Дальнем Востоке, достроить Транссибирскую магистраль (тогда большей частью однопутную).

На это требовалось около 10 лет.

Возражения Витте не были приняты.

В 1903 г. Николай II назначил Безобразова главным докладчиком по делам Дальнего Востока, а его сторонника адмирала Е.И. Алексеева – наместником Дальнего Востока.

В августе 1903 г. Вите перемещен на имевший реального значения пост председателя комитета министров.

Наместник Дальнего Востока адмирал Е.И. Алексеев.

Худ. А.Ф. Першаков.

Провал русско-японских переговоров

В Японии тоже было немало горячих сторонников войны с Россией. Даже была создана антирусская лига.

На переговорах с Россией японские дипломаты потребовали предоставить Японии свободу действий в Корее и признать равные права обеих держав в Маньчжурии.

Витте, Ламздорф и военный министр А.Н. Куропаткин надеялись, уступив Японии в Корее, убедить ее пойти на уступки в Маньчжурии.

Николай II предпочел жесткий курс.

24 января 1904 г. переговоры были прерваны.

Начало русско-японской войны

В ночь на 27 января 1904 г. Япония без объявления войны атаковала Россию.

Японские миноносцы скрытно вошли на рейд Порт-Артура и серьезно повредили русский крейсер и два броненосца.

Броненосец «Ретвизан», первый русский корабль, торпедированный японским миноносцем

Гибель «Варяга»

27 января 1904 г. в корейском порту Чемульпо шесть японских крейсеров атаковали русские крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». Русские корабли приняли героический бой и получили серьезные повреждения. Прорвать в Порт-Артур не удалось.

В.Ф. Руднев, капитан «Варяга»

Командир отряда В.Ф. Руднев принял решение затопить крейсер и взорвать канонерскую лодку.

Экипажи перешли на суда нейтральных стран.

Начало русско-японской войны

27 января Россия официально объявила Японии войну.

Николай II потребовал, чтобы в результате войны Япония была поставлена «в такое положение, чтобы она не могла больше иметь ни армии, ни флота».

Николай II прощается с войсками, отправляющимися на Дальний Восток

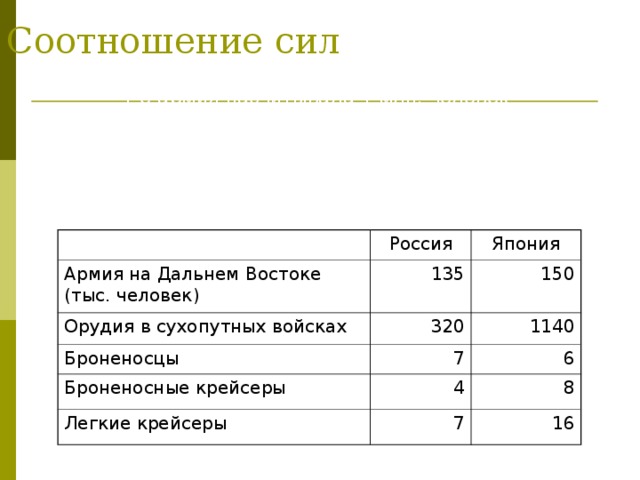

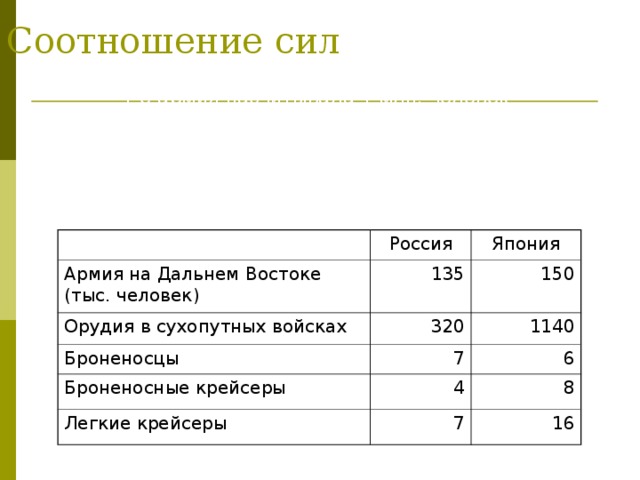

Соотношение сил

В целом Россия обладала подавляющим превосходством.

Ее армия насчитывала 1 млн. человек против 150 тыс. в японской армии, а флот вдвое превосходил японский по числу кораблей.

Но силы России находились в ее европейской части.

Соотношение сил на Дальнем Востоке к 1904 г.

Армия на Дальнем Востоке (тыс. человек)

Россия

Орудия в сухопутных войсках

Япония

135

150

Броненосцы

320

Броненосные крейсеры

7

1140

Легкие крейсеры

4

6

8

7

16

Боевые действия на море

Командующим Тихоокеанской эскадрой был назначен вице-адмирал С.О. Макаров.

Под его руководством флот развернул энергичные действия, начал боевое патрулирование.

Макаров собирался дать генеральное сражение после завершения ремонта поврежденных кораблей.

Степан Осипович Макаров

Гибель «Стерегущего»

26 февраля (10 марта) 1904 г. миноносцы «Решительный и «Стерегущий» во время патрулирования наткнулись на 10 японских миноносцев.

Более скоростной «Решительный» смог уйти в Порт-Артур, а «Стерегущий» принял бой.

Командир корабля и почти вся команда погибли.

Два последних матроса открыли кингстоны и затопили корабль, не желая сдавать его врагу.

Гибель миноносца «Стерегущий»

Худ. Д. Базуев.

31 марта 1904 г. эскадра вышла на внешний рейд Порт-Артура, чтобы прийти на помощь попавшему в окружение японских кораблей миноносцу «Страшный».

Флагманский броненосец «Петропавловск» напоролся на мину, взорвался и почти мгновенно затонул. Спастись сумели лишь около 80 человек из 750, находившихся на борту. Макаров погиб.

Броненосец «Петропавловск»

Военные действия в Маньчжурии

В апреле 1904 г. русская армия под командованием военного министра А.Н. Куропаткина потерпела поражение в сражении на р. Ялу и не смогла помешать японцам блокировать Порт-Артур.

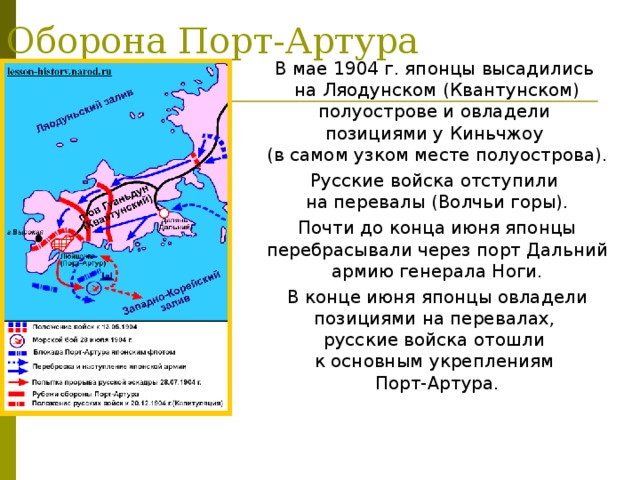

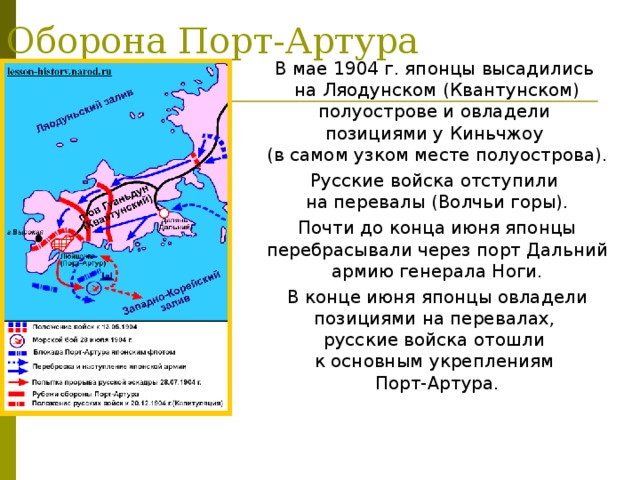

Оборона Порт-Артура

В мае 1904 г. японцы высадились на Ляодунском (Квантунском) полуострове и овладели позициями у Киньчжоу (в самом узком месте полуострова).

Русские войска отступили на перевалы (Волчьи горы).

Почти до конца июня японцы перебрасывали через порт Дальний армию генерала Ноги.

В конце июня японцы овладели позициями на перевалах, русские войска отошли к основным укреплениям Порт-Артура.

Сражение в Желтом море

Продвижение японцев к Порт-Артуру создало угрозу потери флота.

В связи с этим командующий В.К. Витгефт попытался прорваться с эскадрой во Владивосток.

28 июля 1904 г. в сражении в Желтом море эскадра японского адмирала Х. Того разгромила русскую эскадру. Лишь несколько кораблей сумели прорваться в нейтральные порты.

Оборона Порт-Артура

В августе-октябре японцы трижды штурмовали Порт-Артур, но захватили лишь несколько укреплений.

Во время четвертого штурма в ноябре им удалось занять господствующую высоту – г. Высокую.

19 декабря 1904 г. (1 января 1905 г.) японцы заняли вторую линию обороны Порт-Артура.

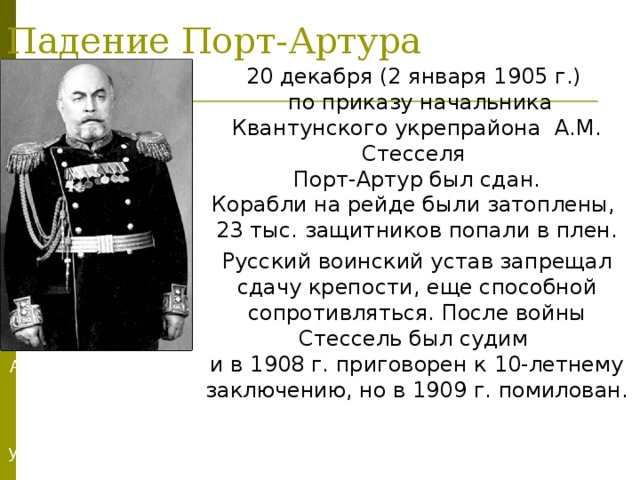

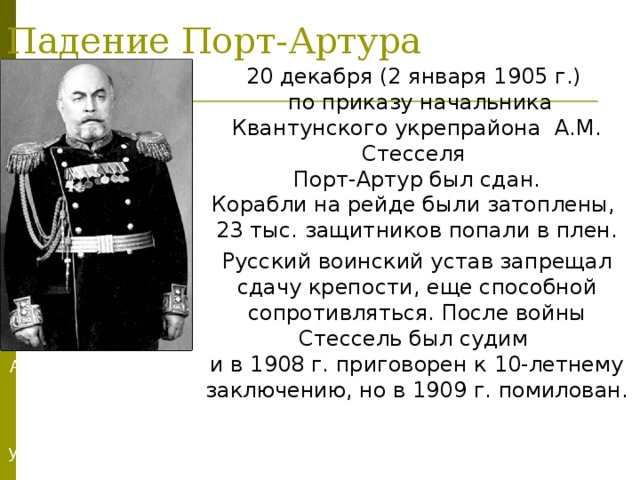

Падение Порт-Артура

20 декабря (2 января 1905 г.) по приказу начальника Квантунского укрепрайона А.М. Стесселя Порт-Артур был сдан. Корабли на рейде были затоплены, 23 тыс. защитников попали в плен.

Русский воинский устав запрещал сдачу крепости, еще способной сопротивляться. После войны Стессель был судим и в 1908 г. приговорен к 10-летнему заключению, но в 1909 г. помилован.

Анатолий Михайлович Стессель, начальник Квантунского укрепленного района.

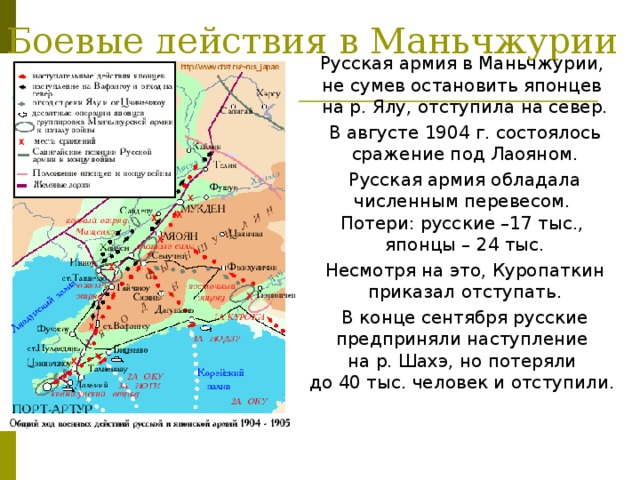

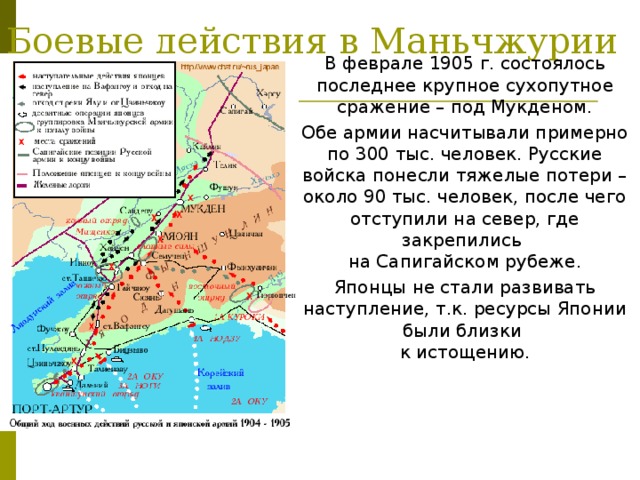

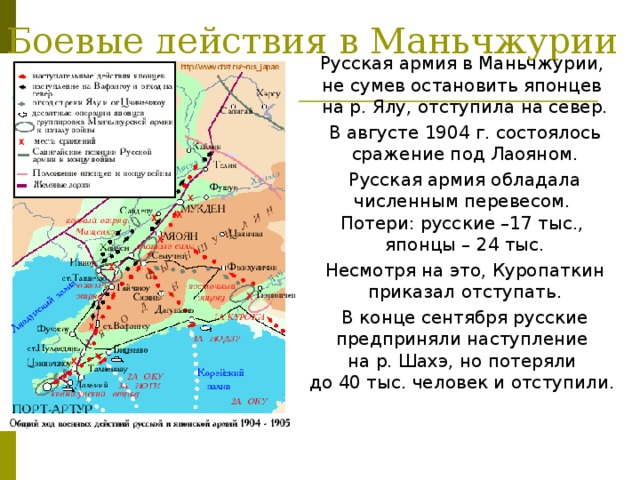

Боевые действия в Маньчжурии

Русская армия в Маньчжурии, не сумев остановить японцев на р. Ялу, отступила на север.

В августе 1904 г. состоялось сражение под Лаояном.

Русская армия обладала численным перевесом. Потери: русские –17 тыс., японцы – 24 тыс.

Несмотря на это, Куропаткин приказал отступать.

В конце сентября русские предприняли наступление на р. Шахэ, но потеряли до 40 тыс. человек и отступили.

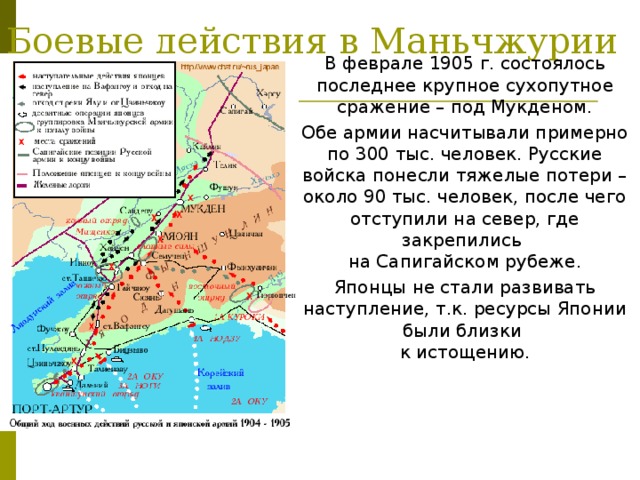

Боевые действия в Маньчжурии

В феврале 1905 г. состоялось последнее крупное сухопутное сражение – под Мукденом.

Обе армии насчитывали примерно по 300 тыс. человек. Русские войска понесли тяжелые потери – около 90 тыс. человек, после чего отступили на север, где закрепились на Сапигайском рубеже.

Японцы не стали развивать наступление, т.к. ресурсы Японии были близки к истощению.

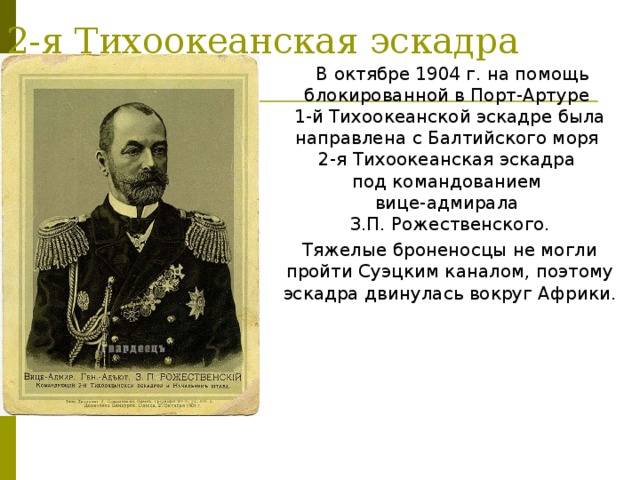

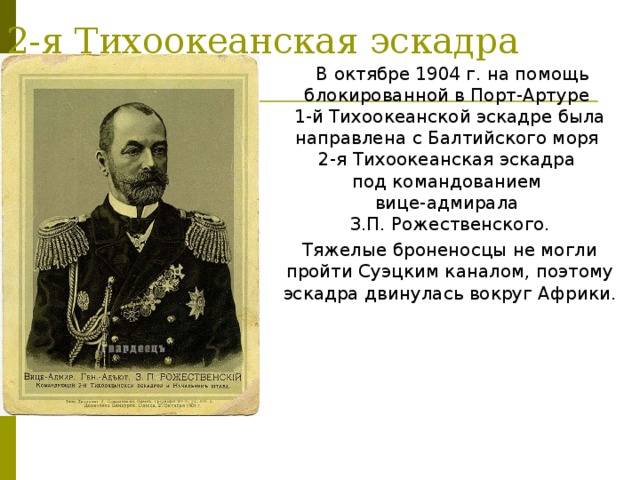

2-я Тихоокеанская эскадра

В октябре 1904 г. на помощь блокированной в Порт-Артуре 1-й Тихоокеанской эскадре была направлена с Балтийского моря 2-я Тихоокеанская эскадра под командованием вице-адмирала З.П. Рожественского.

Тяжелые броненосцы не могли пройти Суэцким каналом, поэтому эскадра двинулась вокруг Африки.

Зиновий Петрович Рожественский.

Карта пути следования 2-ой Тихоокеанской эскадры на Восток. Книга: В.Я.Крестьянинов, А.А.Тронь, К.П.Губер. Цусима. Хроника-реквием, Лики России, СПб, 2007.

Цусимское сражение

После падения Порт-Артура и гибели 1-й Тихоокеанской эскадры поход Рожественского утратил смысл.

Но вместо возвращения эскадры ей на помощь была отправлена 3-я эскадра вице-адмирала Н.И. Небогатова, состоявшая из старых кораблей.

Броненосец «Князь Суворов» – флагман 2-й Тихоокеанской эскадры.

3-я эскадра прошла Суэцким каналом и соединилась со 2-й у берегов Индокитая.

Однако и теперь русский флот серьезно уступал японскому.

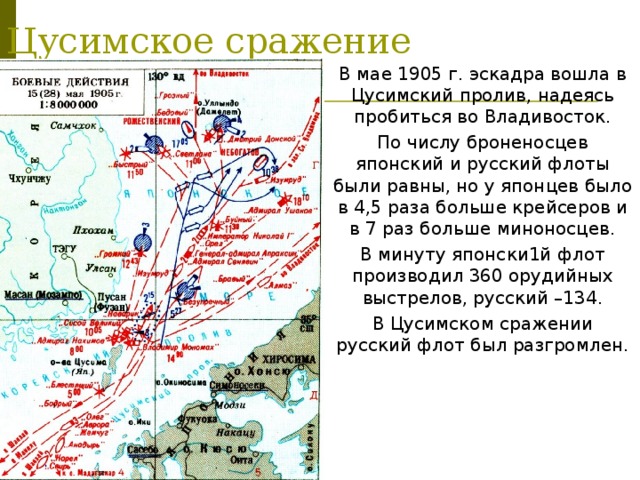

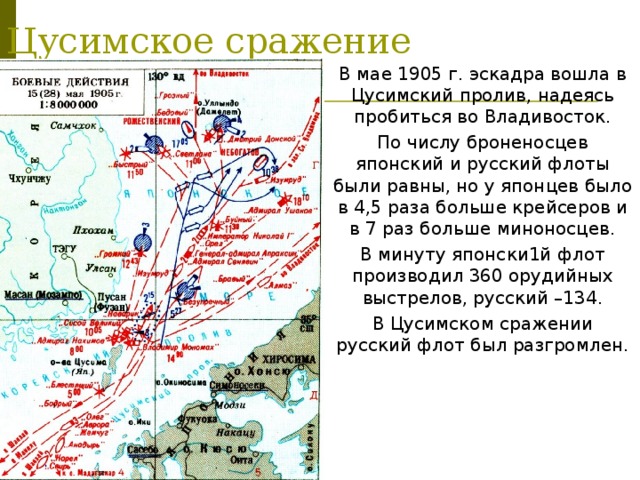

Цусимское сражение

В мае 1905 г. эскадра вошла в Цусимский пролив, надеясь пробиться во Владивосток.

По числу броненосцев японский и русский флоты были равны, но у японцев было в 4,5 раза больше крейсеров и в 7 раз больше миноносцев.

В минуту японски1й флот производил 360 орудийных выстрелов, русский –134.

В Цусимском сражении русский флот был разгромлен.

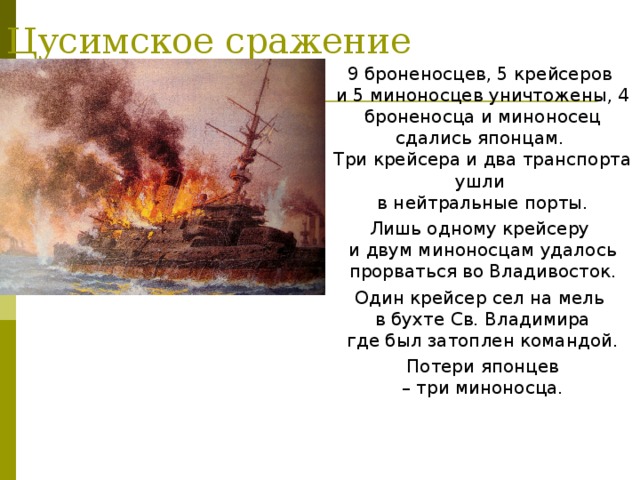

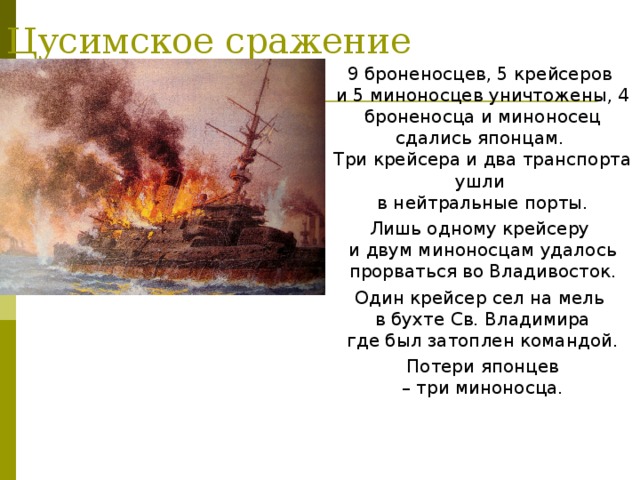

Цусимское сражение

9 броненосцев, 5 крейсеров и 5 миноносцев уничтожены, 4 броненосца и миноносец сдались японцам. Три крейсера и два транспорта ушли в нейтральные порты.

Лишь одному крейсеру и двум миноносцам удалось прорваться во Владивосток.

Один крейсер сел на мель в бухте Св. Владимира где был затоплен командой.

Потери японцев – три миноносца.

А.А.Тронь. Фрагмент картины. Гибель эскадренного броненосца «Император Александр III». Книга: В.Я.Крестьянинов, А.А.Тронь, К.П.Губер Цусима. Хроника-реквием, Лики России, СПб, 2007.

Портсмутский мир

Поражение при Цусиме означало, что война окончательно проиграна.

Россия нуждалась в скорейшем мире.

В мае 1905 г. президент США Т. Рузвельт обратился к царю с предложением о посредничество в переговорах с Японией.

Американская открытка, изданная по случаю окончания русско-японских переговоров.

Русскую делегацию возглавил С.Ю Витте.

Переговоры начались 28 июля 1905 г. в г. Портсмуте (США).

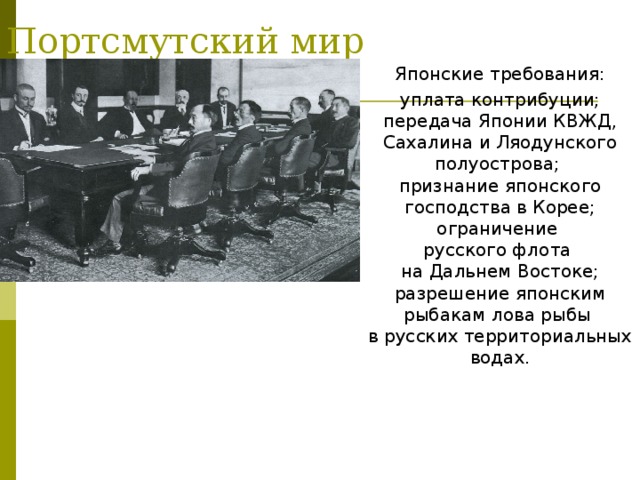

Портсмутский мир

Японские требования:

уплата контрибуции; передача Японии КВЖД, Сахалина и Ляодунского полуострова; признание японского господства в Корее; ограничение русского флота на Дальнем Востоке; разрешение японским рыбакам лова рыбы в русских территориальных водах.

Переговоры русской и японской делегаций в Портсмуте. Слева в центре – С.Ю. Витте.

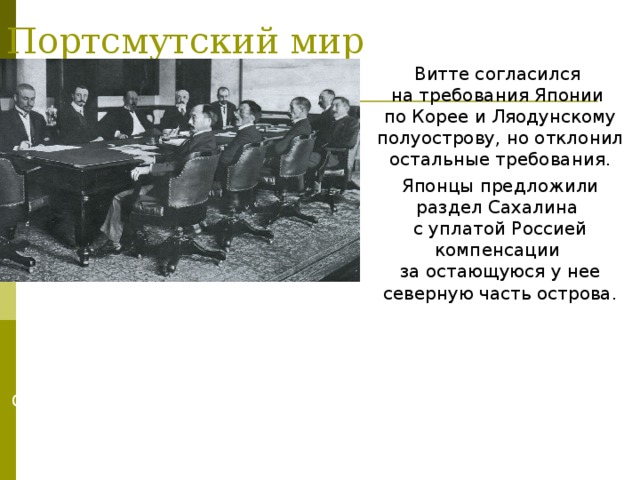

Портсмутский мир

Витте согласился на требования Японии по Корее и Ляодунскому полуострову, но отклонил остальные требования.

Японцы предложили раздел Сахалина с уплатой Россией компенсации за остающуюся у нее северную часть острова.

Переговоры русской и японской делегаций в Портсмуте. Слева в центре – С.Ю. Витте.

Витте согласился на раздел Сахалина и с трудом добился согласия Николая II , не желавшего уступать «ни пяди земли».

Портсмутский мир

Портсмутский мир

Русский флот не подвергся ограничениям, России не пришлось платить ни контрибуции, ни возмещения издержек Японии, ни компенсации за северный Сахалин.

Витте получил за Портсмут титул графа.

Правда, противники ехидно именовали его графом Витте- Полусахалинским .

С.Ю. Витте покидает Портсмут