Любовь в лирике А. Ахматовой и М. Цветаевой

Колотовкина Анастасия. 1 «А» группа

Начало 20 века в русской литературы немыслимы без имен Анны Ахматовой и Марины Цветаевой.

Своим творчеством эти женщины-поэты не только украсили свое время,

но и внесли, каждая по-своему, большой вклад в русскую поэзию. Их поэзия, как доказало время, вечно.

«Любовь - обманная

страна…»

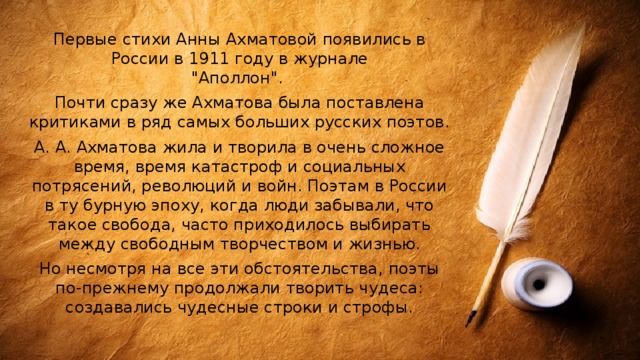

Первые стихи Анны Ахматовой появились в России в 1911 году в журнале "Аполлон".

Почти сразу же Ахматова была поставлена критиками в ряд самых больших русских поэтов.

А. А. Ахматова жила и творила в очень сложное время, время катастроф и социальных потрясений, революций и войн. Поэтам в России в ту бурную эпоху, когда люди забывали, что такое свобода, часто приходилось выбирать между свободным творчеством и жизнью.

Но несмотря на все эти обстоятельства, поэты по-прежнему продолжали творить чудеса: создавались чудесные строки и строфы.

Женская поэзия всегда включает много любовной лирики.

Именно с нее началось творчество Анны Ахматовой .

Но с самых первых сборников стихов ее лирика звучала по-своему, с уникальной интонацией.

Все женские черты: внимательный взор, трепетная память о милых вещах, грациозность и нотки капризов — находим мы в ранних стихах Ахматовой, и это придает им истинную лиричность.

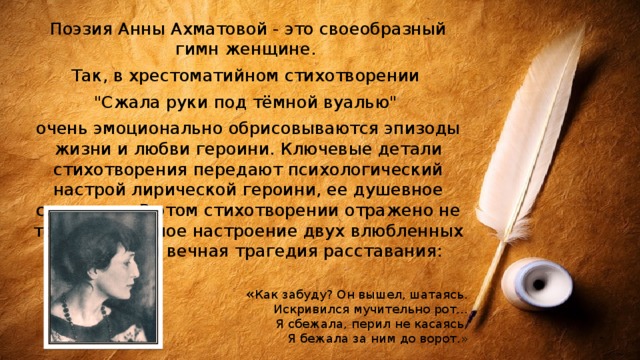

Поэзия Анны Ахматовой - это своеобразный гимн женщине.

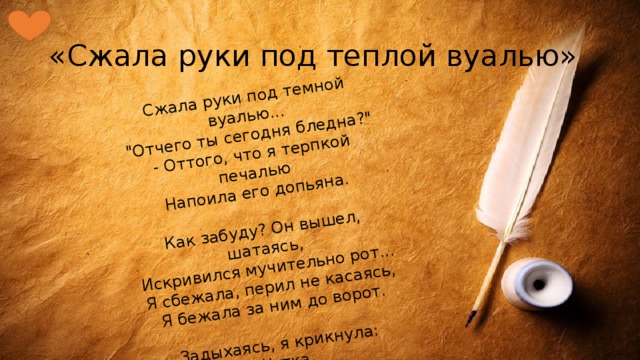

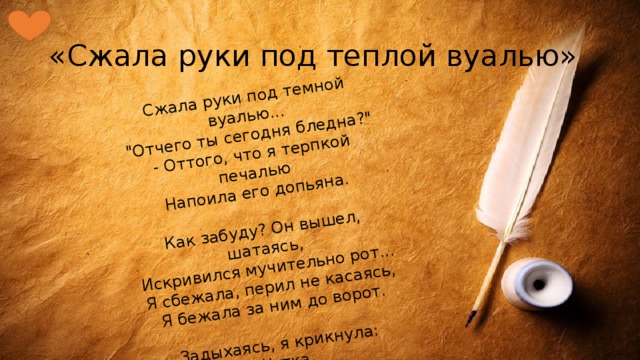

Так, в хрестоматийном стихотворении

"Сжала руки под тёмной вуалью"

очень эмоционально обрисовываются эпизоды жизни и любви героини. Ключевые детали стихотворения передают психологический настрой лирической героини, ее душевное состояние. В этом стихотворении отражено не только минутное настроение двух влюбленных людей, но и вечная трагедия расставания:

« Как забуду? Он вышел, шатаясь. Искривился мучительно рот... Я сбежала, перил не касаясь, Я бежала за ним до ворот.»

Лирика Анны Ахматовой ее первых книг «Вечер», «Четки» и «Белая стая» почти исключительно лирика любви.

Семь лет длился роман Анны Ахматовой и Льва Гумилева. Запутанные, изломанные, на гране надрыва-разрыва отношения с Гумилевым навсегда определили для Анны Ахматовой модель ее отношений с мужчинами. Она всегда будет влюбляться только тогда, когда поверх сущности, земной, реальной увидит загадку. Она ее волновала, она стремилась разгадать ее, она ее воспевала. Она говорила о любви, как о понятии высшем, почти религиозном.

И сама же - за редчайшим исключением

– резко обрывала роман, если он грозил

перейти в будничное,

привычное существование…

«Пусть даже вылета мне нет

Из стаи лебединой,

Увы, лирический поэт

Обязан быть мужчиной!

Иначе все пойдет вверх дном

До часа расставанья:

И сад не в сад, и дом не в дом,

Свиданье – не в свиданье!»

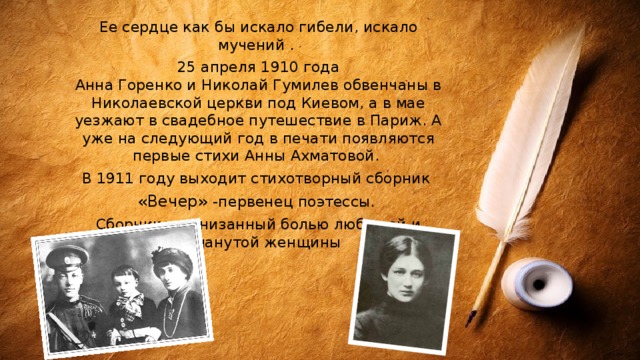

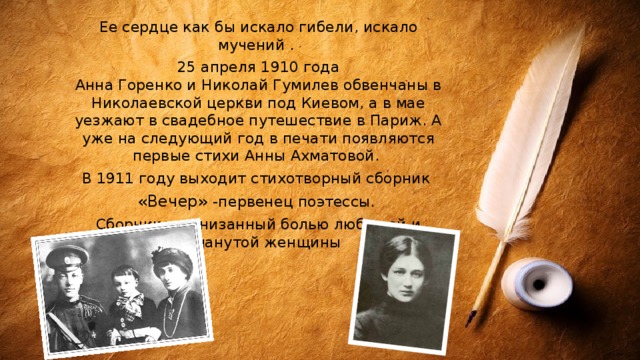

Ее сердце как бы искало гибели, искало мучений .

25 апреля 1910 года Анна Горенко и Николай Гумилев обвенчаны в Николаевской церкви под Киевом, а в мае уезжают в свадебное путешествие в Париж. А уже на следующий год в печати появляются первые стихи Анны Ахматовой.

В 1911 году выходит стихотворный сборник

«Вечер» -первенец поэтессы.

Сборник, пронизанный болью любящей и обманутой женщины

«Я не любви твоей прошу-

Она теперь в надежном месте.

Поверь, что я твоей невесте

Ревнивых писем не пишу….»

Ахматова писала о несчастной любви.

Она была создана для счастья, но не находила его.

Наверное, потому, что сама понимала:

«Быть поэтом женщине -нелепость».

Женщина –поэт с ее любовной жаждой…

Ведь для утоления этой жажды мало, чтобы мужчина любил: женщина- поэт страдает от скудности простой любви. Для утоления такой «бессмертной страсти» Ахматова искала равнозначности, равноценности в любви.

«От любви твоей загадочной

Как от боли в крик кричу,

Стала желтой и припадочной,

Еле ноги волочу…»

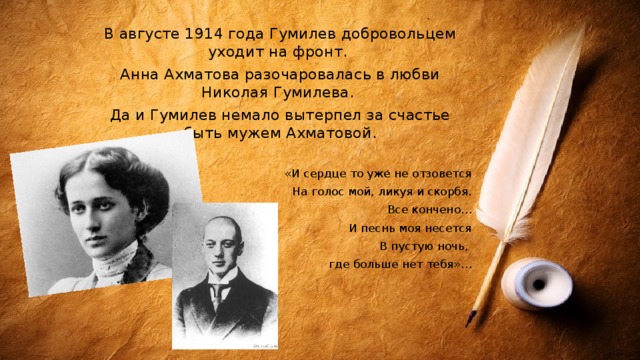

В августе 1914 года Гумилев добровольцем уходит на фронт.

Анна Ахматова разочаровалась в любви Николая Гумилева.

Да и Гумилев немало вытерпел за счастье быть мужем Ахматовой.

«И сердце то уже не отзовется

На голос мой, ликуя и скорбя.

Все кончено…

И песнь моя несется

В пустую ночь,

где больше нет тебя»…

Ахматова в своих стихах является в бесконечном разнообразии женских судеб: любовницы и жены, вдовы и матери, изменявшей и оставляемой.

Есть центр, который как бы сводит к себе весь остальной мир поэзии, оказывается основным нервом, идеей и принципом. Это любовь. В одном из своих стихотворений Ахматова называла любовь "пятым временем года". Чувство, само по себе острое и необычайное, получает дополнительную остроту, проявляясь в предельном кризисном выражении - взлета или падения, первой встречи или совершившегося разрыва, смертельной опасности или смертельной тоски.

Потому Ахматова так тяготеет к лирической новелле с неожиданным концом психологического сюжета, жутковатой и таинственной ("Город сгинул", "Новогодняя баллада").

Советская поэзия первых лет Октября

Любовный эпизод, как и раньше, выступает перед нами в своеобразном ахматовском обличье: он никогда последовательно не развернут, в нем обычно нет ни конца, ни начала; любовное признание, отчаяние или мольба, составляющие стихотворение, кажутся как бы обрывком случайно подслушанного разговора, который начался не при нас и завершения которого мы тоже не услышим:

" А, ты думал - я тоже такая, Что можно забыть меня. И что брошусь, моля и рыдая, Под копыта гнедого коня.

Или стану просить у знахарок В наговорной воде корешок

И пришлю тебе страшный подарок Мой заветный душистый платок.

Будь же проклят. Ни стоном, ни взглядом Окаянной души не коснусь, Но клянусь тебе ангельским садом, Чудотворной иконой клянусь И ночей наших пламенным чадом Я к тебе никогда не вернусь".

Эта особенность ахматовской любовной лирики, полной недоговоренностей, намеков, уходящей в далекую глубину подтекста, придает ей истинную своеобразность.

Героиня ахматовских стихов, чаще всего говорящая как бы сама с собой в состоянии порыва, полубреда или экстаза, не считает, естественно, нужным, разъяснять и растолковывать нам все происходящее. Передаются лишь основные сигналы чувств, без расшифровки, без комментариев, наспех - по торопливой азбуке любви. Подразумевается, что степень душевной близости чудодейственно поможет нам понять как недостающие звенья, так и общий смысл только что происшедшей драмы.

Отсюда - впечатление крайней интимности, предельной откровенности и сердечной открытости этой лирики..

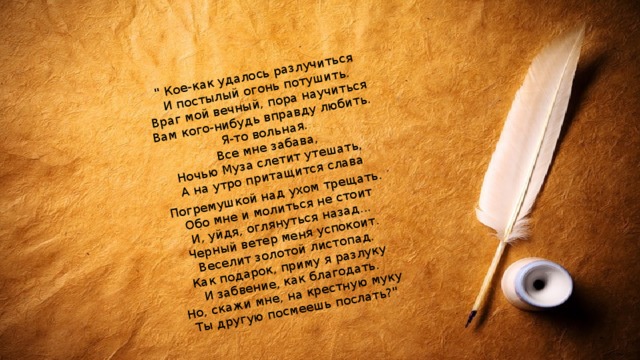

" Кое-как удалось разлучиться И постылый огонь потушить. Враг мой вечный, пора научиться Вам кого-нибудь вправду любить. Я-то вольная. Все мне забава, Ночью Муза слетит утешать, А на утро притащится слава

Погремушкой над ухом трещать. Обо мне и молиться не стоит И, уйдя, оглянуться назад... Черный ветер меня успокоит. Веселит золотой листопад. Как подарок, приму я разлуку И забвение, как благодать. Но, скажи мне, на крестную муку Ты другую посмеешь послать?"

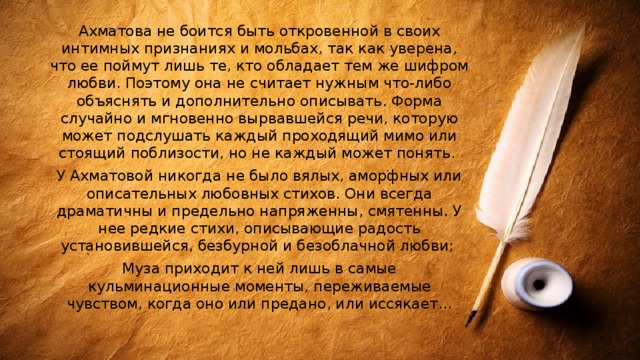

Ахматова не боится быть откровенной в своих интимных признаниях и мольбах, так как уверена, что ее поймут лишь те, кто обладает тем же шифром любви. Поэтому она не считает нужным что-либо объяснять и дополнительно описывать. Форма случайно и мгновенно вырвавшейся речи, которую может подслушать каждый проходящий мимо или стоящий поблизости, но не каждый может понять.

У Ахматовой никогда не было вялых, аморфных или описательных любовных стихов. Они всегда драматичны и предельно напряженны, смятенны. У нее редкие стихи, описывающие радость установившейся, безбурной и безоблачной любви;

Муза приходит к ней лишь в самые кульминационные моменты, переживаемые чувством, когда оно или предано, или иссякает...

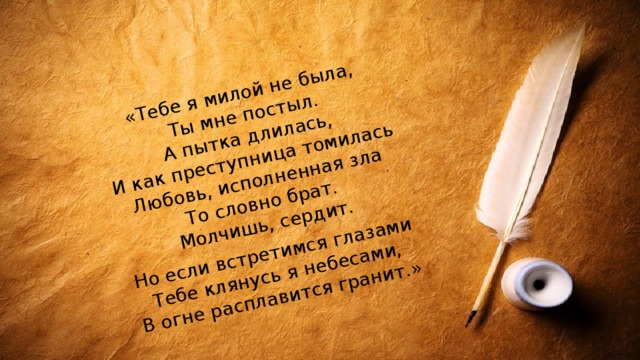

«Тебе я милой не была, Ты мне постыл. А пытка длилась, И как преступница томилась Любовь, исполненная зла То словно брат. Молчишь, сердит.

Но если встретимся глазами Тебе клянусь я небесами, В огне расплавится гранит.»

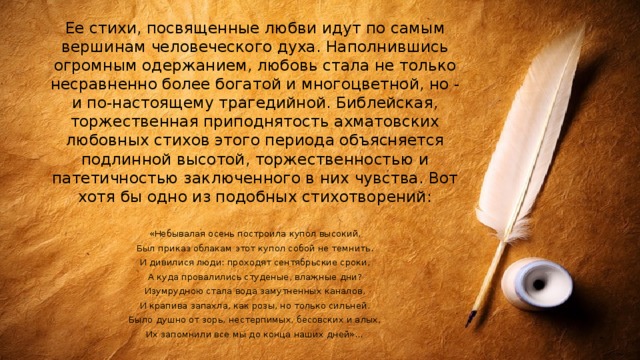

Ее стихи, посвященные любви идут по самым вершинам человеческого духа. Наполнившись огромным одержанием, любовь стала не только несравненно более богатой и многоцветной, но - и по-настоящему трагедийной. Библейская, торжественная приподнятость ахматовских любовных стихов этого периода объясняется подлинной высотой, торжественностью и патетичностью заключенного в них чувства. Вот хотя бы одно из подобных стихотворений:

«Небывалая осень построила купол высокий,

Был приказ облакам этот купол собой не темнить.

И дивилися люди: проходят сентябрьские сроки,

А куда провалились студеные, влажные дни?

Изумрудною стала вода замутненных каналов,

И крапива запахла, как розы, но только сильней.

Было душно от зорь, нестерпимых, бесовских и алых,

Их запомнили все мы до конца наших дней»…

Любовная лирика Ахматовой неизбежно приводит к воспоминаниям о Тютчеве. Бурное столкновение страстей, тютчевский "поединок роковой" – все это воскресло именно у Ахматовой. Она, как и Тютчев, импровизатор - и в своем чувстве, и в своем стихе. Много раз Ахматова говорила о первостепенном значении для нее чистого вдохновения, о том, что она не представляет, как можно писать по заранее обдуманному плану, что ей кажется, будто временами за плечами у нее стоит Муза...

«И просто продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь.»

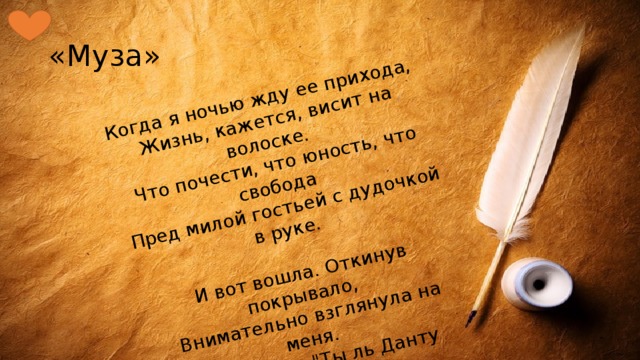

Она не раз повторяла эту мысль. Так, еще в стихотворении "Муза" (1924), вошедшем в цикл "Тайны ремесла", Ахматова писала:

«Когда я ночью жду ее прихода,

Жизнь, кажется, висит на волоске.

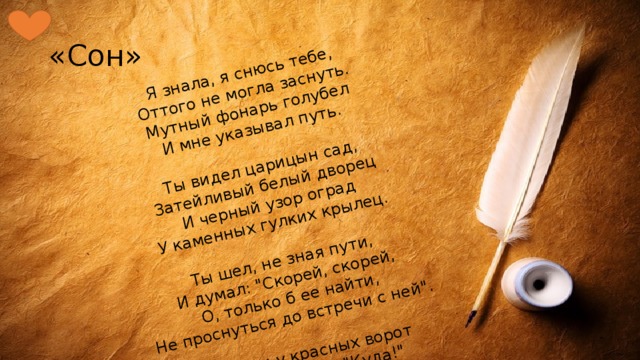

Что почести, что юность, что свобода Пред милой гостьей с дудочкой в руке.» О том же и в стихотворении 1956 года "Сон":

«Чем отплачу за царственный подарок? Куда идти и с кем торжествовать? И вот пишу как прежде, без помарок, Мои стихи в сожженную тетрадь.»

Вдохновение не покидает Анну Ахматову и тогда, когда ей уже за семьдесят, она думает о странностях любви, о богатстве сердечных тайн. «Полночный цикл», написанный в шестидесятых годах, составляют драматические картины двух мятущихся душ, здесь роковое стечение трагических обстоятельств века, здесь мужественное преодоление разлученности, «невстречи» этих двоих, здесь высокий образец высокой лирики.

«Не придумать разлуку бездонной, Лучше б сразу тогда – наповал… И, наверное, нас разлученней В этом мире никто не бывал.»

В свои семьдесят, Анна Ахматова говорит о любви с такой энергией, с такой нерастраченностью душевных сил, что кажется, будто она победоносно выходит из своего времени в вечность.

Ахматова раскрыла филосовскую суть поздней любви, когда вступает в действие то, что больше самого человека – Дух, Душа.

Она раскрыла уникальное совпадение двух личностей, которые не могут соединиться. И это как в зеркале отражено в ее поэзии.

Если расположить любовные стихи Ахматовой в определенном порядке, можно построить целую повесть со множеством мизансцен, перипетий, действующих лиц, случайных и неслучайных происшествий. Встречи и разлуки, нежность, чувство вины, разочарование, ревность, ожесточение, истома, поющая в сердце радость, несбывшиеся ожидания, самоотверженность, гордыня, грусть - в каких только гранях и изломах мы не видим любовь на страницах ахматовских книг.

В лирической героине стихов Ахматовой, в душе самой поэтессы постоянно жила жгучая, требовательная мечта о любви истинно высокой, ничем не искаженной. Любовь у Ахматовой - грозное, повелительное, нравственно чистое, всепоглощающее чувство, заставляющее вспомнить библейскую строку:

"Сильна, как смерть, любовь - и стрелы ее - стрелы огненные".

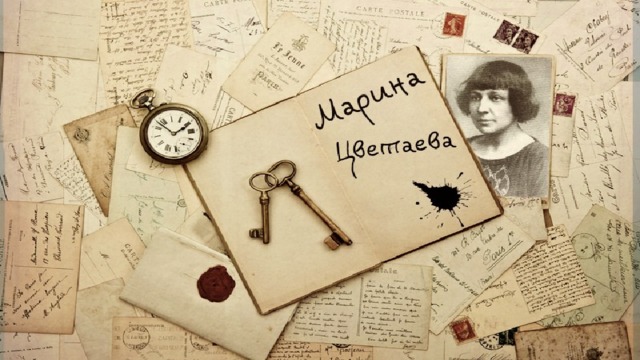

Творчество Марины Цветаевой, по многим своим проявлениям, сложнее поэзии Ахматовой.

Эта поэтесса считается одним из самых виртуозных художников слова начала 20 века. Ее язык, система средств художественной выразительности самобытна и нестандартна. Темы, проблемы, мотивы, которые Цветаева использует в своем творчестве, необычайно глубоки и серьезны.

Юная героиня с особой остротой ощущает изменчивость, пленительность каждого мига.

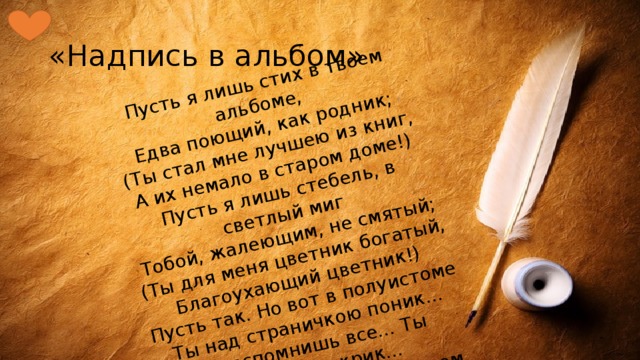

Желание остаться в памяти любимого человека звучит, например, в стихотворении

«Надпись в альбом» (1909-1910):

«Пусть я лишь стих в твоем альбоме,

Едва поющий, как родник...

Пусть так.

Но вот в полу-истоме

Ты над страничкою поник...

Ты вспомнишь все...

Ты сдержишь крик...

- Пусть я лишь стих в твоем альбоме!»

Любовь никогда не становится для лирической героини безмятежной усладой.

В любви она утверждает свое право на поступок. Она решительна и бескомпромиссна и в утверждении

(«Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес...» ),

и в отрицании

(«Цыганская страсть разлуки!

Чуть встретишь - уж рвешься прочь!»).

Цветаева пишет и трагические

«Поэму Горы» , «Поэму Конца» (1924),

и лирические миниатюры

почти дневникового характера:

«И в заточенье зимних комнат

И сонного Кремля -

Я буду помнить, буду помнить

Просторные поля.

И легкий воздух деревенский,

И полдень, и покой, -

И дань моей гордыне женской

Твоей слезы мужской.»

(1917)

Цветаевская героиня немыслима без любования, восхищения любимым. Безоглядность чувств делает ее любовь всеобъемлющей. Истинное чувство, по Цветаевой, живет не только в сокровенной глубине души, но и пронизывает собой весь окружающий мир. Потому сами явления этого мира в сознании героини часто соединяются с образом любимого.

Об этом свидетельствует, например, стихотворение 1923 года

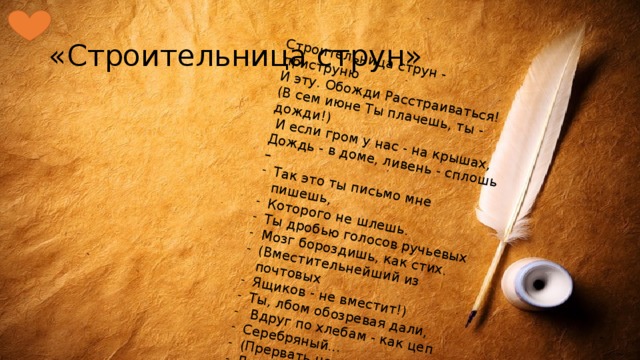

«Строительница струн...»

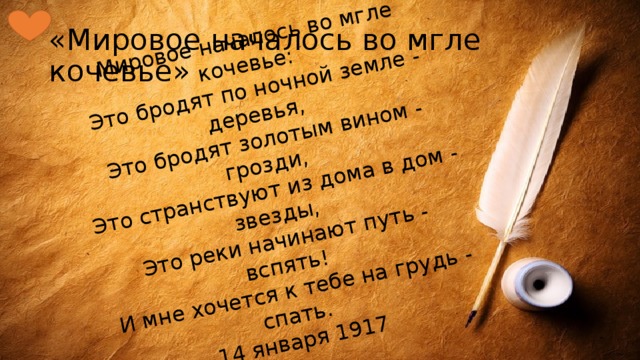

Движение одного человеческого сердца к другому есть естественная часть бытия, непреложный жизненный закон. Обусловленность человеческих связей этим законом подчеркивается в стихотворении

«Мировое началось во мгле кочевье...».

где тяготение сердец,

поиск защиты и покоя,

поиск тепла сравниваются

со странствием звезд и деревьев.

Цветаевская героиня убеждена, что чувства обладают огромной силой, им могут быть подвластны расстояние и время.

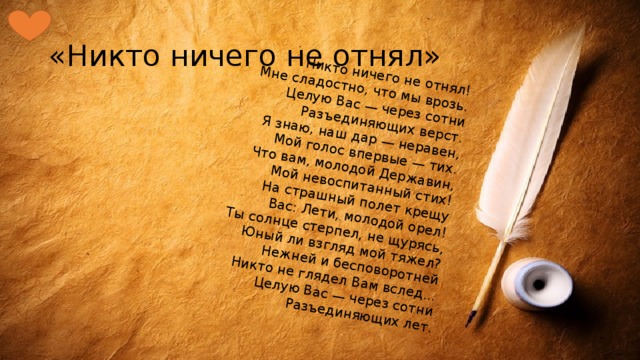

В стихотворении «Никто ничего не отнял...» (1916)

она пишет:

«Нежней и бесповоротной

Никто не глядел вам вслед...

Целую вас - через сотни

Разъединяющих лет.»

(1916)

Героине свойственно стремление преодолеть все преграды, стоящие на пути чувств, превозмочь влияние и давление обстоятельств.

Сосредоточенность души, погруженность в любовь - важная черта лирической героини.

Слишком высокий счет предъявляет

она к себе и другим,

чтобы довольствоваться

«средней температурой» страстей.

Однако любовная лирика Цветаевой открывает нам душу не только мятежную, своевольную, но и незащищенную, ранимую, жаждущую понимания. Ей насущно необходимо участие любящего сердца:

«Друг!

Неизжитая нежность - душит.

Хоть на алтын полюби - приму!

Друг равнодушный! -

Так страшно слушать

Черную полночь в пустом дому!»

(1918)

Трагическое звучание приобретает у Цветаевой тема несостоявшейся любви. Главная драма любви для героини - в «разминовении» душ, невстрече. Два человека, предназначенных друг другу, вынуждены расстаться. Их может разлучить многое - обстоятельства, люди, время, невозможность понимания, недостаток чуткости, несовпадение устремлений. Так или иначе, слишком часто цветаевской героине приходится постигать «науку расставанья».

Об этом говорится и в стихотворении 1921 года из цикла «Разлука»:

«Все круче, все круче

Заламывать руки!

Меж нами не версты

Земные, - разлуки

Небесные реки, лазурные земли,

Где друг мой навеки уже -

Неотъемлем.»

Лишь в ином, лучшем мире - мире «умыслов», по выражению Цветаевой, возможно обрести полноту чувства:

«не здесь, где скривлено,

а там, где вправлено».

Лишь там сбывается все, что не сбылось. А когда земная

жизнь разводит людей, друг другу необходимых

(«И не оглянется

Жизнь крутобровая!

Здесь нет свиданьица!

Здесь только проводы...»),

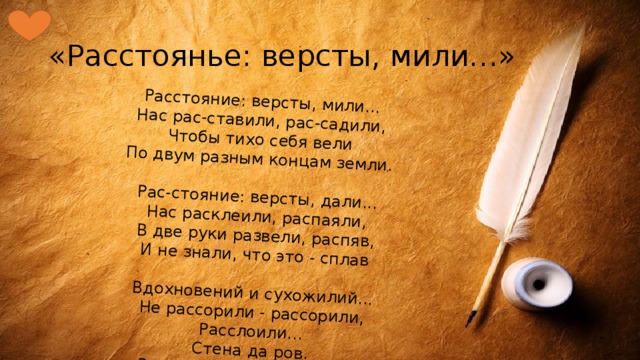

Цветаева со всей энергией поэтического «я» восстает против этого. Так, в одном из самых драматических стихотворений о любви –

«Расстояние: версты, мили...» (1925)

мы слышим не бессильную жалобу или сетование, но гневный, яростный крик. Строки стихотворения звучат не как перечень утрат, а как обвинение. Слово поэта противостоит страшной стихии разрушения человеческих связей.

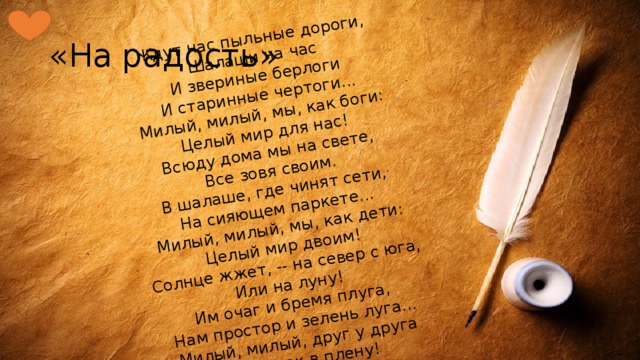

Остановимся подробнее на двух стихотворениях –

«На радость» (сборник «Волшебный фонарь»)

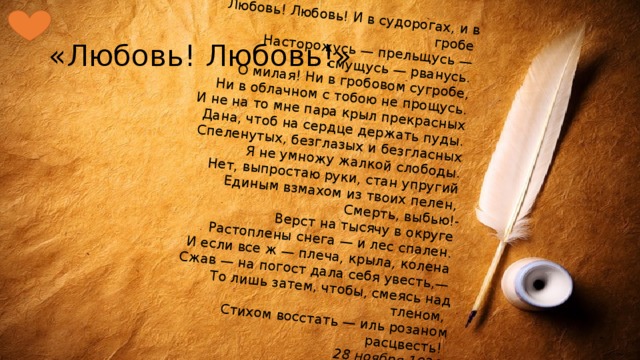

и «Любовь! Любовь! И в судорогах, и в гробе...» (1920).

В первом стихотворении Цветаева с ликованием провозглашает радость бытия. Любовь предельно обостряет восприятие мира. Во всем влюбленная героиня видит поэзию - ив таинственных, уходящих вдаль, помнящих многих путников «пыльных дорогах», и в недолговечной прелести «шалашей на час», и в сказочных «звериных берлогах», и в пленительно-прекрасных, как старинная музыка, «чертогах». Любовь дарит ей ощущение полноты жизни:

«Милый, милый, мы, как боги:

Целый мир для нас!»

Победно звучит здесь уверенность в том, что для влюбленных дом - везде, дом - весь мир! Им кажется, что все окружающее создано для них одних, им всюду легко, и потому с таким восторгом героиня восклицает:

«Всюду дома мы на свете».

Именно любовь возвращает героине детское ощущение власти над миром. Отсюда - и отвержение «домашнего круга», ведь в этот момент ей дороже «простор и зелень луга». В этот миг ей так важно почувствовать свободу, увидеть радужную палитру бытия, ощутить простор своим чувствам, мыслям, своему сердцу, своей душе. Она захвачена и очарована любовью, и все остальное кажется неважным, несущественным. Пока ей не хочется никакого другого плена - даже плена уютного домашнего очага - кроме сладостного, счастливого, самозабвенного плена любви:

«Милый, милый, друг у друга

Мы навек в плену!»

Своеобразной клятвой верности любви можно назвать второе стихотворение:

«Любовь!

Любовь!

И в судорогах, и в гробе

Насторожусь - прельщусь - смущусь - рванусь.

О милая! -

Ни в гробовом сугробе,

Ни в облачном с тобою не прощусь.»

Для героини, наделенной горячим сердцем, любовь - это еще и возможность полного самовыражения, самораскрытия. Это то богатство души, которым она готова щедро и безоглядно делиться, именно в этом видя предназначение и смысл своего существования: «И не на то мне пара крыл прекрасных/ Дана, чтоб на сердце держать пуды!» Любовь, по Цветаевой, раскрепощает душу, дает ощущение внутренней свободы, заново открывает человеку его самого. Отсюда - гордая уверенность:

«Спеленутых, безглазых и безгласных

Я не умножу жалкой слободы».

Любовь раскрывает огромные душевные силы - силы, способные противостоять самой смерти

Любовь вечна, она, по мысли поэта, воедино слита с миром природы и искусства, поскольку является воплощением творческого начала бытия. Любовь не может умереть - она вечно возрождается, вдохновенно преображаясь.

Даже если любящий человек уходит из земной жизни, его любовь остается в этом мире, чтобы,

«смеясь над тленом, стихом восстать - иль розаном расцвесть!».

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Н.С. Гумилев, Письма о русской поэзии, М., 1990, с. 75.

- 2. Лидия Чуковская, Записки об Анне Ахматовой, М., 1989, кн. I, с. 141.

- 3. Н. Недоброво, Анна Ахматова. – "Русская мысль", 1915, июль, с. 59-60.

- 4. Б. Эйхенбаум, Анна Ахматова. Опыт анализа, Пб., 1923, с. 120.

- 5. Валерий Брюсов, Среди стихов. 1894-1924, М., 1990, с. 368.

- 6. В. Гиппиус, Анна Ахматова. – "Литературная учеба", 1989, № 3, с. 132.

- 7. "Ахматовские чтения", М., 1992, вып. 1, с. 107

- 8. Анна Ахматова, Сочинения в 2-х томах, т. 2, М., 1986, с. 182.

- 9. И. Гурвич, Художественное открытие в лирике Ахматовой. – "Вопросы литературы", 1995, вып. III.

- 1О. О. Симченко, Тема памяти в творчестве Анны Ахматовой. – "Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка", 1985, № 6.

- 11. Виктор Есипов, "Как времена Веспасиана..." (К проблеме героя в творчестве Анны Ахматовой 40-60-х годов). – "Вопросы литературы", 1995, вып. VI, с. 64-65.

Спасибо за внимание!

Стихи

Сжала руки под темной вуалью... "Отчего ты сегодня бледна?" - Оттого, что я терпкой печалью Напоила его допьяна. Как забуду? Он вышел, шатаясь, Искривился мучительно рот... Я сбежала, перил не касаясь, Я бежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула: "Шутка Все, что было. Уйдешь, я умру". Улыбнулся спокойно и жутко И сказал мне: "Не стой на ветру". 1911

«Сжала руки под теплой вуалью»

Когда я ночью жду ее прихода, Жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода Пред милой гостьей с дудочкой в руке. И вот вошла. Откинув покрывало, Внимательно взглянула на меня. Ей говорю: "Ты ль Данту диктовала Страницы Ада?" Отвечает: "Я". 1924

«Муза»

Я знала, я снюсь тебе, Оттого не могла заснуть. Мутный фонарь голубел И мне указывал путь. Ты видел царицын сад, Затейливый белый дворец И черный узор оград У каменных гулких крылец. Ты шел, не зная пути, И думал: "Скорей, скорей, О, только б ее найти, Не проснуться до встречи с ней". А сторож у красных ворот Окликнул тебя: "Куда!" Хрустел и ломался лед, Под ногами чернела вода. "Это озеро,- думал ты,- На озере есть островок..." И вдруг из темноты Поглядел голубой огонек. В жестком свете скудного дня Проснувшись, ты застонал И в первый раз меня По имени громко назвал.

«Сон»

Пусть я лишь стих в твоем альбоме, Едва поющий, как родник; (Ты стал мне лучшею из книг, А их немало в старом доме!) Пусть я лишь стебель, в светлый миг Тобой, жалеющим, не смятый; (Ты для меня цветник богатый, Благоухающий цветник!) Пусть так. Но вот в полуистоме Ты над страничкою поник… Ты вспомнишь все… Ты сдержишь крик… — Пусть я лишь стих в твоем альбоме!

«Надпись в альбом»

Строительница струн - приструню

И эту. Обожди Расстраиваться!

(В сем июне Ты плачешь, ты - дожди!)

И если гром у нас - на крышах,

Дождь - в доме, ливень - сплошь –

- Так это ты письмо мне пишешь,

- Которого не шлешь.

- Ты дробью голосов ручьевых

- Мозг бороздишь, как стих.

- (Вместительнейший из почтовых

- Ящиков - не вместит!)

- Ты, лбом обозревая дали,

- Вдруг по хлебам - как цеп

- Серебряный...

- (Прервать нельзя ли?

- Дитя! Загубишь хлеб!)

«Строительница струн»

Никто ничего не отнял!

Мне сладостно, что мы врозь.

Целую Вас — через сотни

Разъединяющих верст.

Я знаю, наш дар — неравен,

Мой голос впервые — тих.

Что вам, молодой Державин,

Мой невоспитанный стих!

На страшный полет крещу

Вас: Лети, молодой орел!

Ты солнце стерпел, не щурясь,

Юный ли взгляд мой тяжел?

Нежней и бесповоротней

Никто не глядел Вам вслед...

Целую Вас — через сотни

Разъединяющих лет.

«Никто ничего не отнял»

Мировое началось во мгле кочевье:

Это бродят по ночной земле - деревья,

Это бродят золотым вином - грозди,

Это странствуют из дома в дом - звезды,

Это реки начинают путь - вспять!

И мне хочется к тебе на грудь - спать.

14 января 1917

«Мировое началось во мгле кочевье»

Любовь! Любовь! И в судорогах, и в гробе

Насторожусь — прельщусь —

смущусь — рванусь.

О милая! Ни в гробовом сугробе,

Ни в облачном с тобою не прощусь.

И не на то мне пара крыл прекрасных

Дана, чтоб на сердце держать пуды.

Спеленутых, безглазых и безгласных

Я не умножу жалкой слободы.

Нет, выпростаю руки, стан упругий

Единым взмахом из твоих пелен,

Смерть, выбью!-

Верст на тысячу в округе

Растоплены снега — и лес спален.

И если все ж — плеча, крыла, колена

Сжав — на погост дала себя увесть,—

То лишь затем, чтобы, смеясь над тленом,

Стихом восстать — иль розаном расцвесть!

28 ноября 1920

«Любовь! Любовь!»

Ждут нас пыльные дороги,

Шалаши на час

И звериные берлоги

И старинные чертоги...

Милый, милый, мы, как боги:

Целый мир для нас!

Всюду дома мы на свете,

Всe зовя своим.

В шалаше, где чинят сети,

На сияющем паркете...

Милый, милый, мы, как дети:

Целый мир двоим!

Солнце жжет, -- на север с юга,

Или на луну!

Им очаг и бремя плуга,

Нам простор и зелень луга...

Милый, милый, друг у друга

Мы навек в плену!

«На радость»

Расстояние: версты, мили... Нас рас-ставили, рас-садили, Чтобы тихо себя вели По двум разным концам земли. Рас-стояние: версты, дали... Нас расклеили, распаяли, В две руки развели, распяв, И не знали, что это - сплав Вдохновений и сухожилий... Не рассорили - рассорили, Расслоили... Стена да ров. Расселили нас, как орлов- Заговорщиков: версты, дали... Не расстроили - растеряли. По трущобам земных широт Рассовали нас, как сирот. Который уж, ну который - март?! Разбили нас - как колоду карт .

«Расстоянье: версты, мили…»