(1)

В мае 1940 года, когда гидрогеолог Татьяна Ивановна Устинова вместе с мужем, Юрием Авериным, приехала на Камчатку, на работу в Кроноцкий заповедник, вряд ли она могла предполагать, что ей будет принадлежать уникальное открытие - Долины гейзеров.

(2)

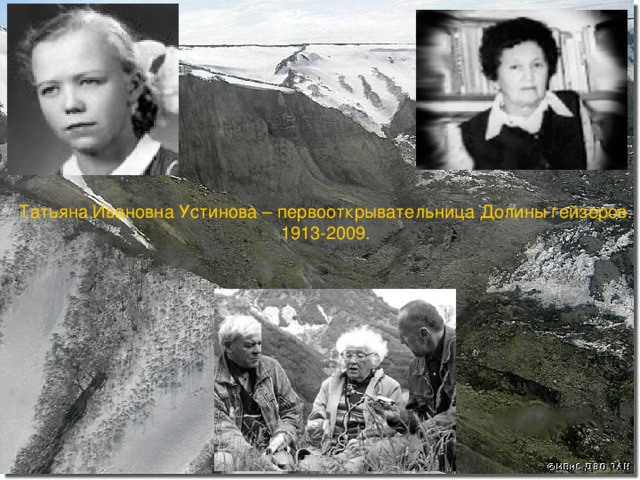

Татьяна Ивановна Устинова родилась в г.Алушта, в Крыму 14 ноября 1913 года. Закончила Харьковский государственный университет в 1937 году по специальности – общая геология.

Во время учебы в университете Татьяна Ивановна вышла замуж за зоолога Юрия Викторовича Аверина.

В 1938г они уехали в Ильменский заповедник и проработали там два года. Т.И.Устинова провела описание всех минералогических копей, обнажений минеральных жил и заложила несколько новых.

В 1940 году Татьяна Ивановна Устинова была переведена в Кроноцкий заповедник на Камчатку. Деятельность 27-летнего молодого геолога Т.И. Устиновой на Камчатке ознаменовалась серьезным географическим открытием в легендарной Камчатской Долине.

Даже в официальной справке о Кроноцком заповеднике было отмечено, что путь до него неблизкий: "От Петропавловска до заповедника 400 км пути, с февраля по март на собаках 15-20 суток пути или в самолете 1 час. 40 мин. В навигацию с 1 июня по 1 ноября пароходом. С ноября по февраль пути сообщения отсутствуют".

Камчадалов - наблюдателей (так раньше назывались лесники в заповеднике) было немного - восемь в Кроноках и один на Чажме. Но только один наблюдатель - Анисифор Павлович Крупенин - стал ее постоянным и надежным спутником.

В то время единственной картой Камчатки была десятикилометровка, в значительной степени составленная по опросным данным. Карту заповедника Татьяна Ивановна и Юрий Викторович сделали сами.

В маршруты ходили зимой на собачьей упряжке, летом с лошадьми. Снаряжение самое обычное - рюкзак, парусиновая палатка без дна, кукуль, геологический молоток, винчестер. Только компас был хороший - польский, дореволюционный, фирмы "Герлях", который потерялся в одном из маршрутов, о чем очень все сожалели.

С апреля 1941 года Т.И.Устинова обследовала р. Шумную, по которой в те годы проходила юго-западная граница заповедника. Она и Крупенин поднялись с собачьей упряжкой над правым берегом до слияния двух рек: одна текла от Семячика, другая, считавшаяся ее небольшим притоком - от Кихпиныча. Татьяна Ивановна думала тогда, что это и есть именно та река, которая вытекает из кальдеры Узона. В этом месте Шумная течет в глубоком каньоне, поэтому спуститься вниз с упряжкой было невозможно. Пришлось поставить палатку и привязать собак. Утром налегке, взяв лыжи, спустились в каньон и пошли обследовать левый приток, рассчитывая дойти до Узона.

(3)

Вот как описывает дальнейшие события сама Татьяна Ивановна: "Напротив нас, на берегу у воды, на лишенной снега площадке выбивалось несколько небольших струек пара. Вдруг одна из них стала быстро увеличиваться, повалили клубы пара, и с грохотом вырвались косые струи кипятка, достигавшие подножия нашего, правого склона реки. Их сопровождали огромные клубы пара, поднимавшиеся высоко вверх. Мы перепугались, не понимая, что же происходит...

Извержение и грохот закончились так же внезапно, как и начались. Над площадкой поднимался столб пара. Затем он исчез. Все стало тихо и спокойно, как будто ничего и не было. Мы сидели ошеломленные и подавленные. Прошло несколько минут, прежде чем меня осенило, что это ведь гейзер! Гейзер, которого до сих пор никто никогда не видел на Камчатке.

Теплую речку мы с Крупениным обследовали позже, летом 1941 года нашли там много гейзеров и назвали ее Гейзерной. Всем гейзерам мы тогда же дали имена.

Это была замечательная эпопея со многими драматическими и комическими ситуациями. В долине мы сначала весьма опасались гейзеров, часто внезапно извергающихся. На обратном пути насиделись в тумане и наголодались. Гейзер, найденный 14 апреля в долине Шумной, мы назвали "Первенцем".

Заметка о находке гейзеров была опубликована в "Камчатской правде", откуда это сообщение перепечатали "Известия" - как раз накануне войны. По материалам Татьяны Ивановны река Гейзерная была нанесена топографами на карту, впервые полностью составленную в 1943 году.

До этого считалось, что на Евразийском континенте действующих гейзеров нет, а на всем земном шаре были известны лишь гейзеры Исландии, Йеллоустонского парка в Америке и Новой Зеландии. Открытый четвертый и, видимо, последний на нашей планете район крупных гейзеров – Камчатская Долина Гейзеров, стал исследоваться сразу же после окончания Великой Отечественной войны, в августе 1945 года.

Устинова оставалась в Долине Гейзеров до 1946 года. В 1951 году она вошла в состав Камчатской комплексной экспедиции Министерства здравоохранения СССР. Последний раз Татьяна Ивановна побывала в Долине гейзеров в 1999 году.

Скончалась Т.И.Устинова 6 сентября 2009 года в Канадском Ванкувере. В завещании она пожелала, чтобы её прах был похоронен в Долине Гейзеров.

(4)

Долина гейзеров — это крохотный участок земли, насыщенный чудесами, словно музей-сокровищница, и глубоко запрятанный в горах Камчатки. Сюда не ведут ни дороги, ни тропы, и далеко не каждый день погода благоприятствует полету на вертолете.

(5)

Этот район — один из самых сейсмоактивных на полуострове. Он расположен между двумя действующими вулканами — Кихпиныч и Узон, в крутом ущелье, где часто случаются землетрясения, обвалы и оползни. Длина ущелья — около 4 километров, по его дну течет река Гейзерная, а внутри него за счет эрозионных процессов возник такой хаос хребтов и распадков, что даже бывалому путешественнику немудрено заблудиться. В целом Долина занимает площадь примерно 4 км2 . В ней расположено более 30 крупных гейзеров, у которых есть собственные названия. Мелких гейзеров и других термальных источников там сотни.

(6)

Об образовании Долины мало что известно. По всей вероятности, ей не более 1 500 — 2 000 лет. Приблизительный возраст можно оценить исходя из скорости роста гейзерита (1—2 миллиметра в десять лет) и максимальной толщины гейзеритовых щитов (15—20 сантиметров). Гейзерит — горная порода, целиком сложенная опалом, отлагается из кипятка, которым гейзер периодически себя окатывает. Форма и фактура гейзеритовых отложений индивидуальны для каждого источника, а цвет зависит от минеральных примесей и термофильных организмов, обитающих на его поверхности.

По данным вулканологов, в середине III века на Камчатке произошел всплеск сейсмической активности. Мощнейшее извержение вулкана Ксудач в 260 году загрязнило атмосферу всего земного шара, примерно в то же время поднялось тихоокеанское побережье от мыса Лопатка на юге до нынешнего поселка Пахачи на севере. Поднятие было резким и сопровождалось многочисленными обвалами. Возможно, именно тогда в результате тектонических подвижек в ущелье у подножия вулкана Кихпиныч появились те самые условия, которые необходимы для рождения гейзеров.

(7)

Ценность Долины — не только в них, но и в бесчисленном множестве других кипящих источников: грязевых котлов, фумарол, паровых струй. А также уникальном сообществе термофильных микроорганизмов.

Кто видел, как из лопнувшей трубы бьет струя кипятка, тот без труда составит представление о гейзере. Чтобы вообразить грязевой котел, надо вспомнить, как кипит смола или варится густая каша. Потеки краски на холсте и палитре художника напомнят многоцветные переплетения термофильных водорослей вокруг источников. Вероятно, каждому кусочку Долины можно отыскать объяснение или подобие, но вся Долина — необъяснима и бесподобна.

(8)

ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ ДОЛИНЫ ГЕЙЗЕРНОЙ

Проявления термальной деятельности в долине Гейзерной обильны и разнообразны. Здесь имеются три обособленные группы источников.

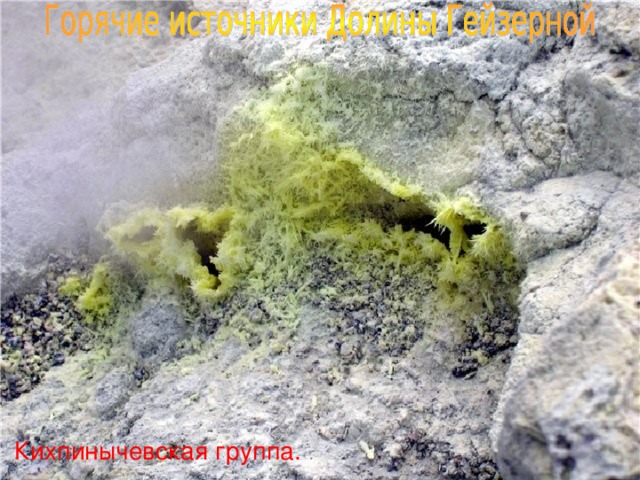

Первая из них расположена наиболее высоко, в самых верховьях реки на склонах Кихпиныча. Она была осмотрена в 1941 г. и названа Кихпинычевской.

В нижней части склонов вулкана много лишенных снега площадок, покрытых серой. Некоторые из них теплые. На площадках выходят струи газа, резко пахнущего сероводородом, и многочисленные мелкие кислые источники. Вода их смешивается со снеговой водой, питающей Гейзерную. Местами на площадках стоят маленькие лужицы тепловатой кислой воды. Температура источников 20-22°. Значительно реже встречаются здесь отдельные мелкие источники, имеющие более высокую температуру (до 70-75°).

(9)

Вторая группа источников, названная Верхне Гейзерной, находится на левом склоне долины выше Больших водопадов.

Обширные нагретые участки склонов покрыты множеством мелких выходов газовых струй, пахнущих сероводородом и сернистым газом, окруженных обильными отложениями кристаллической серы.

Среди Верхне-Гейзерной группы особенно интересен один источник - Горячая Речка. Он берет начало в воронке на склоне долины примерно в 100 м над рекой. Диаметр воронки около 25 м, глубина порядка 10 м. Воронка завалена глыбами окремненных белых туфов, из-под которых со дна вырываются горячая вода и газ. Клокочет фумаролла так сильно, что громадные многотонные каменные глыбы в воронке непрерывно дрожат, как при землетрясении не менее пяти баллов. Из воронки изливается горячий ручей. Температура воды на дне воронки 61°. В русле ручья на протяжении 10 - 20 м отлагается аморфная сера.

Ниже в долине этой Горячей Речки тоже есть выходы источников, температура которых достигает 97°.

(10)

Наиболее мощные и интересные выходы термальной воды в долине Гейзерной расположены на участке ее нижнего течения, где находится основная масса горячих источников, и в том числе все гейзеры. Эти источники названы Гейзерными и сосредоточены на отрезке долины протяжением около 2,5 км.

Обращает на себя внимание обилие пара в долине. В его густых облаках часто трудно рассмотреть выходы воды. Над нагретыми участками склонов долины постоянно поднимаются струи пара, взлетают брызги, слышатся шипенье и всплески. Воздух, насыщенный паром, тяжел и удушлив. Сырость пропитывает одежду.

По склонам, спускающимся к реке, текут горячие ручьи, то исчезающие, то вновь появляющиеся и искрящиеся среди натеков кремнистых отложений и ярких полос термальных водорослей желтого, оранжевого, зеленого или бархатно-черного цвета. Через определенные промежутки времени взлетают столбы кипятка и пара извергающихся гейзеров. Мощные выходы горячей воды есть также во многих местах русла реки.

Температура всех источников Гейзерной группы очень высока; в местах коренных выходов она обычно достигает 96-99°.

(11)

Обычно после извержения грифон гейзера пуст, внутри слышатся глухие удары и всплески, из канала толчками выбрасывается вода и стекает обратно внутрь. Потом уровень ее постепенно повышается, она переливается через край грифона, образуя постоянный, все увеличивающийся ручей; в грифоне вода начинает вскипать при поступлении свежих порций из канала; в момент вскипания взлетает сноп брызг каждый раз все выше и выше; потом вода кипит не переставая, и, наконец, наступает взрыв, масса воды и клубы пара с грохотом вылетают из отверстия. Напряжение извержения наиболее велико в первую минуту, затем оно ослабевает, вода выбрасывается на меньшую высоту, и количество ее уменьшается. Затем она исчезает, и цикл начинается снова.

(12)

Сейчас Долина – драгоценнейший шедевр природы, не только самый большой, но и уникальный памятник природы по сочетанию различных природных факторов, растительности и ландшафта на территории России. Одно из семи чудес России! Открытое и впервые исследованное в годы самой разрушительной войны советским учёным Т.И.Устиновой и её товарищами.