История развития вычислительной техники.

Поколение ЭВМ.

Домеханический период

Счет на пальцах

Счет на пальцах, несомненно, самый древний и наиболее простой способ вычисления. Обнаруженная в раскопках так называемая "вестоницкая кость" с зарубками, оставленная древнем человеком ещё 30 тыс. лет до нашей эры, позволяет историкам предположить, что уже тогда предки современного человека были знакомы с зачатками счета. У многих народов пальцы рук остаются инструментом счета и на более высоких ступенях развития. К числу этих народов принадлежали и греки, сохраняющие счет на пальцах в качестве практического средства очень долгое время.

Счет на камнях

Чтобы сделать процесс счета более удобным, первобытный человек начал использовать вместо пальцев небольшие камни. Он складывал из камней пирамиду и определял, сколько в ней камней, но если число велико, то подсчитать количество камней на глаз трудно. Поэтому он стал складывать из камней более мелкие пирамиды одинаковой величины, а из-за того что на руках десять пальцев, то пирамиду составляли именно десять камней.

Счет на Абаке

Во времена древнейших культур человеку приходилось решать задачи, связанные с торговыми расчетами, с исчислением времени, с определением площади земельных участков и т.д. Рост объемов этих расчетов приводили даже к тому, что из одной страны в другую приглашались специально обученные люди, хорошо владевшие техникой арифметического счета. Поэтому рано или поздно должны были появиться устройства, облегчающие выполнение повседневных расчетов. Так в Древней Греции и в Древнем Риме были созданы приспособления для счета, называемые абак (от греческого слова abakion – “дощечка, покрытая пылью”). Абак называют также римскими счетами. Вычисления на них проводились путем перемещения счетных костей и камешков (калькулей) в полосковых углублениях досок из бронзы, камня, слоновой кости, цветного стекла. В своей примитивной форме абак представлял собой дощечку (позднее он принял вид доски, разделенной на колонки перегородками). На ней проводились линии, разделявшие ее на колонки, а камешки раскладывались в эти колонки по тому же позиционному принципу, по которому кладется число на наши счеты. Эти счеты сохранились до эпохи Возрождения. В странах Древнего Востока (Китай, Япония, Индокитай) существовали китайские счеты. На каждой нити или проволоке в этих счетах имелось по пять и по две костяшки. Счет осуществлялся единицами и пятерками. В России для арифметических вычислений применялись русские счеты, появившиеся в 16 веке, но кое-где счеты можно встретить и сегодня.

Логарифмическая линейка

Развитие приспособлений для счета шло в ногу с достижениями математики. Вскоре после открытия логарифмов в 1623 г. была изобретена логарифмическая линейка. В 1654 г. Роберт Биссакар, а в 1657 г. независимо С. Патридж (Англия) разработали прямоугольную логарифмическую линейку - это счетный инструмент для упрощения вычислений, с помощью которого операции над числами заменяются операциями над логарифмами этих чисел. Конструкция линейки сохранилась в основном до наших дней. Логарифмической линейки была суждена долгая жизнь: от 17 века до нашего времени. Вычисления с помощью логарифмической линейки производятся просто, быстро, но приближенно. И, следовательно, она не годится для точных, например финансовых, расчетов.

Палочки Непера

Первым устройством для выполнения умножения был набор деревянных брусков, известных как палочки Непера. Они были изобретены шотландцем Джоном Непером (1550-1617гг.). На таком наборе из деревянных брусков была размещена таблица умножения. Кроме того, Джон Непер изобрел логарифмы.

Механический период

Эскиз механического тринадцатиразрядного суммирующего устройства с десятью колесами был разработан еще Леонардо да Винчи (1452— 1519). По этим чертежам в наши дни фирма IBM в целях рекламы построила работоспособную машину. Первая механическая счетная машина была изготовлена в 1623 г. профессором математики Вильгельмом Шиккардом (1592—1636). В ней были механизированы операции сложения и вычитания, а умножение и деление выполнялось с элементами механизации. Но машина Шиккарда вскоре сгорела во время пожара. Поэтому биография механических вычислительных устройств ведется от суммирующей машины, изготовленной в 1642 г. Блезом Паскалем. В 1673 г. другой великий математик Готфрид Лейбниц разработал счетное устройство, на котором уже можно было умножать и делить. В 1880г. В.Т. Однер создает в России арифмометр с зубчаткой с переменным количеством зубцов, а в 1890 году налаживает массовый выпуск усовершенствованных арифмометров, которые в первой четверти 19-ого века были основными математическими машинами, нашедшими применение во всем мире. Их модернизация "Феликс" выпускалась в СССР до 50-х годов. Мысль о создании автоматической вычислительной машины, которая бы работала без участия человека, впервые была высказана английским математиком Чарльзом Бэббиджем (1791—1864) в начале XIX в. В 1820—1822 гг. он построил машину, которая могла вычислять таблицы значений многочленов второго порядка.

Машина Блеза Паскаля.

Считается, что первую механическую машину, которая могла выполнять сложение и вычитание, изобрел в 1646г. молодой 18-летний французский математик и физик Блез Паскаль. Она называется "паскалина". Формой своей машина напоминала длинный сундучок. Она была достаточно громоздка, имела несколько специальных рукояток, при помощи которых осуществлялось управление, имела ряд маленьких колес с зубьями. Первое колесо считало единицы, второе - десятки, третье – сотни и т.д. Сложение в машине Паскаля производится вращением колес вперед. Двигая их обратно, выполняется вычитание.

Машина Готфрида Лейбница

Следующим шагом было изобретение машины, которая могла выполнять умножение и деление. Такую машину изобрел в 1671 г. немец Готфрид Лейбниц. Хоть машина Лейбница и была похожа на "Паскалину", она имела движущуюся часть и ручку, с помощью которой можно было крутить специальное колесо или цилиндры, расположенные внутри аппарата. Такой механизм позволил ускорить повторяющиеся операции сложения, необходимые для умножения. Само повторение тоже осуществлялось автоматически.

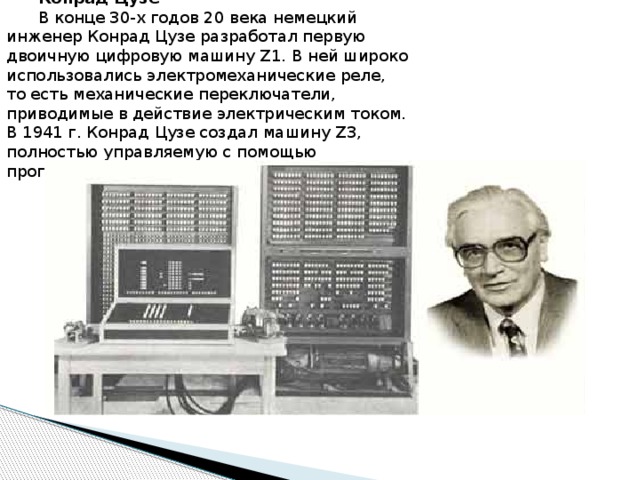

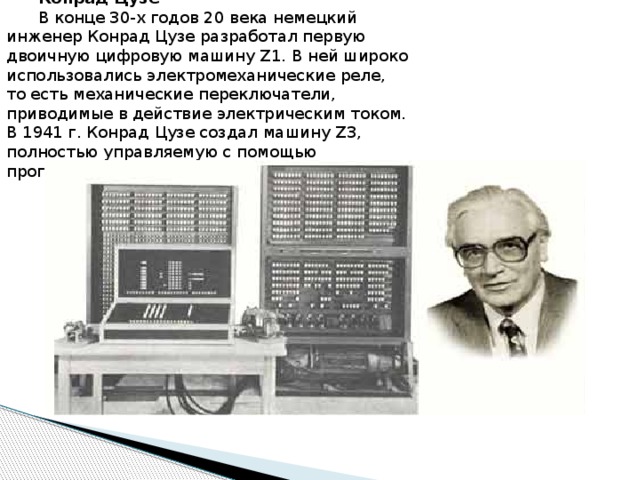

Конрад Цузе

В конце 30-х годов 20 века немецкий инженер Конрад Цузе разработал первую двоичную цифровую машину Z1. В ней широко использовались электромеханические реле, то есть механические переключатели, приводимые в действие электрическим током. В 1941 г. Конрад Цузе создал машину Z3, полностью управляемую с помощью программы.

Электронно-вычислительный период

Аналоговые вычислительные машины (АВМ)

В АВМ все математические величины представляются как непрерывные значения каких-либо физических величин. Главным образом, в качестве машинной переменной выступает напряжение электрической цепи. Их изменения происходят по тем же законам, что и изменения заданных функций. В этих машинах используется метод математического моделирования (создаётся модель исследуемого объекта). Результаты решения выводятся в виде зависимостей электрических напряжений в функции времени на экран осциллографа или фиксируются измерительными приборами. Основным назначением АВМ является решение линейных и дифференцированных уравнений.

Достоинства АВМ:

высокая скорость решения задач, соизмеримая со скоростью прохождения электрического сигнала;

простота конструкции АВМ;

лёгкость подготовки задачи к решению;

наглядность протекания исследуемых процессов, возможность изменения параметров исследуемых процессов во время самого исследования. Недостатки АВМ :

малая точность получаемых результатов (до 10%);

алгоритмическая ограниченность решаемых задач;

ручной ввод решаемой задачи в машину;

большой объём задействованного оборудования, растущий с увеличением сложности задачи.

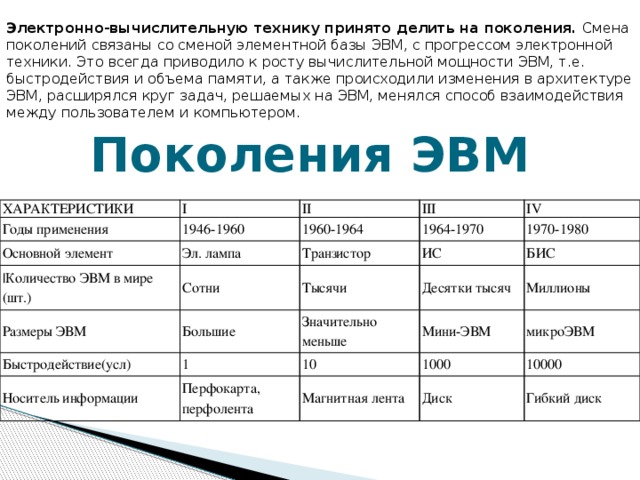

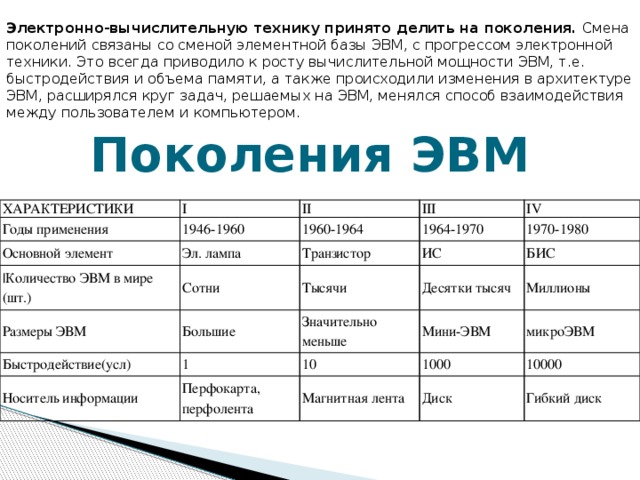

Электронно-вычислительную технику принято делить на поколения. Смена поколений связаны со сменой элементной базы ЭВМ, с прогрессом электронной техники. Это всегда приводило к росту вычислительной мощности ЭВМ, т.е. быстродействия и объема памяти, а также происходили изменения в архитектуре ЭВМ, расширялся круг задач, решаемых на ЭВМ, менялся способ взаимодействия между пользователем и компьютером.

Поколения ЭВМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

I

Годы применения

II

Основной элемент

1946-1960

Эл. лампа

III

1960-1964

|Количество ЭВМ в мире (шт.)

IV

1964-1970

Размеры ЭВМ

Сотни

Транзистор

Большие

ИС

Тысячи

Быстродействие(усл)

1970-1980

Носитель информации

Значительно меньше

1

Десятки тысяч

БИС

Мини-ЭВМ

Перфокарта, перфолента

Миллионы

10

Магнитная лента

1000

микроЭВМ

Диск

10000

Гибкий диск

I поколение

В первой половине XX в. бурно развивалась радиотехника. Основным элементом радиоприемников и радиопередатчиков в то время были электронно-вакуумные лампы. Электронные лампы стали технической основой для первых электронно-вычислительных машин (ЭВМ). Первая ЭВМ - универсальная машина на электронных лампах построена в США в 1945 году. Она называлась ENIAC, ее конструкторами были Моучли и Эккерт. Скорость счета этой машины превосходила скорость релейных машин того времени в тысячу раз. В 1946 г. вышла в свет статья Джона фон Неймана, в которой были изложены принципы устройства и работы ЭВМ. Главный из них - принцип хранимой в памяти программы, согласно которому данные и программа помещаются в общую память машины. В 1949 г. была построена первая ЭВМ с архитектурой Неймана. В нашей СССР, первая ЭВМ была создана в 1951 г. Называлась она МЭСМ - малая электронная счетная машина. Конструктором МЭСМ был Сергей Алексеевич Лебедев. Затем были построены серийные ламповые ЭВМ БЭСМ (большая электронная счетная машина). В то-время эти машины были одними из лучших в мире. Самым выдающимся достижением в 60-х г. было изобретение БЭСМ - 6 - это первая отечественная и одна из первых в мире ЭВМ с быстродействием 1 миллион операций в секунду. Итак, первое поколение ЭВМ - ламповые машины 50-х годов. Скорость счета самых быстрых машин первого поколения доходила до 20 тыс.опер/сек. Для ввода программ и данных использовались перфокарты и перфоленты. Т.к. внутренняя память машин была невелика, то они пользовались для инженерных и научных расчетов, не связанных с переработкой больших объемов данных. Это были довольно громоздкие сооружения, содержащие в себе тысячи ламп, занимавшие иногда сотни квадратных метров, потреблявшие электроэнергию в сотни киловатт. Программы для таких машин составлялись на языках машинных команд. Это довольно трудоемкая работа. Поэтому программирование в тс времена было доступно немногим.

II поколение

В 1949 г. в США был создан первый полупроводниковый прибор, заменяющий электронную лампу. Он получил название транзистор. В 60-х г. транзисторы стали элементной базой для ЭВМ второго поколения . Переход на полупроводниковые элементы улучшил качество ЭВМ по всем параметрам: они стали компактнее. надежнее, менее энергоемкими. Быстродействие большинства машин достигло десятков и сотен тысяч опер/сек. Объем внутренней памяти возрос в сотни раз по сравнению с ЭВМ первого поколения. Большое развитие получили устройства внешней (магнитной) памяти: магнитные барабаны, накопители на магнитных лентах. Благодаря этому появилась возможность создавать на ЭВМ информационно-справочные, поисковые системы. Во времена второго поколения активно стали развиваться языки программирования высокого уровня. Первыми из них стали ФОРТРАН. АЛГОЛ, КОБОЛ. Составление программы перестало зависеть от модели машины, сделалось проще, понятнее, доступнее. Программирование как элемент грамотности стало широко распространяться, главным образом среди людей с высшим образованием.

III поколение

Третье поколение ЭВМ создавалось на новой элементной базе - интегральных схемах. С помощью очень сложной технологии специалисты научились монтировать на маленькой пластине из полупроводникового материала, площадью менее 1 см, достаточно сложные электронные схемы. Их назвали интегральными схемами (ИС). Первые ИС содержали в себе десятки, затем - сотни элементов (транзисторов, сопротивлений и др.). Когда количество элементов достигло тысячи, их стали называть большими интегральными схемами - БИС, затем появились сверхбольшие интегральные схемы – СБИС. ЭВМ третьего поколения начали производиться во второй половине 60-х г.г., когда американская фирма IВМ приступила к выпуску системы машин IВМ-360. В Советском Союзе в 70-х г. начался выпуск машин серии ЕС ЭВМ (Единая Система ЭВМ). Переход к третьему поколению связан с существенными изменениями архитектуры ЭВМ Появилась возможность выполнять одновременно несколько программ на одной машине Скорость работы наиболее мощных моделей ЭВМ достигла миллионов опер/сек. На машинах третьего поколения появился новый тип внешних запоминающих устройств - магнитные диски Широко используются новые типы устройств ввода-вывода: дисплеи, графопостроители

IV поколение.

В 70-е г. получили мощное развитие мини-ЭВМ. Они стали меньше, дешевле, надежнее больших машин. Очередное революционное событие в электронике произошло в 1971 г. когда американская фирма Intel объявила о создании микропроцессора. Микропроцессоры стали осуществлять управление работой станков, автомобилей, самолетов. Соединив микропроцессор с устройствами ввода-вывода, внешней памяти, получили новый тип компьютера: микро-ЭВМ. Микро-ЭВМ относятся к машинам четвертого поколения . Существенным отличием микро-ЭВМ от своих предшественников являются их малые габариты и сравнительная дешевизна. Это первый тип компьютеров, который появился в розничной торговле. Самой популярной разновидностью ЭВМ сегодня являются персональные компьютеры. В 1976 г на свет появился первый персональный компьютер серии Аррle-1 под руководством американцев Стива Джобса и Стива Возняка. В аппаратном комплекте ПК используется цветной графический дисплей, манипуляторы. удобная клавиатура, компактные диски. Программное обеспечение позволяет человеку легко общаться с машиной, быстро усваивать основные приемы работы с ней, получать пользу от компьютера, не прибегая к программированию. Машины с такими свойствами быстро приобрели популярность, их выпускают большими тиражами. С 1980 г. самой лучшей является американская фирма IВМ, а с начала 90-х г. большую популярность приобрели машины фирмы Аррle марки Macintosh ( в основном в системе образования).

V поколение

ЭВМ пятого поколения - машины недалекого будущего, основным их качеством должен быть высокий интеллектуальный уровень. В них будет возможным ввод с голоса, голосовое общение, машинное «зрение», машинное «осязание».

Сбасибо за внимание