Цели работы над проектом:

- разобраться и актуализировать тему проекта

- найти сравнительный материал для раскрытия темы работы

- создать в классе заинтересованную атмосферу при изложении материала

- добиться от слушателей понимания в раскрытии темы проекта

- нацелить аудиторию на любовь и уважение к чтению, и в частности, к сказкам.

Сказка литературная – авторское, художественное, прозаическое или поэтическое произведение, основанное либо на фольклорных источниках, либо сугубо оригинальное; произведение преимущественно фантастическое, волшебное, рисующее чудесные приключения сказочных героев и в некоторых случаях ориентированное на детей; произведение, в котором волшебство играет роль сюжетообразующего фактора.

Сказка фольклорная (народная) – занимательный устный рассказ о невероятной, но поучительной истории. Главная отличительная черта сказки фольклорной – присутствие чуда, фантастики, вымысла. Автором фольклорной сказки является народ.

Под литературной сказкой мы подразумеваем произведения трех типов конструкций:

- стихотворная сказка;

- драматическая сказка;

- прозаическая сказка.

В русской литературе наиболее распространены первый и второй типы, хотя имеются и яркие образцы сказки драматической.

Литературная сказка выросла из сказки фольклорной, унаследовав ее черты, проявляющиеся в разной степени. Здесь можно говорить о жанровой эволюции.

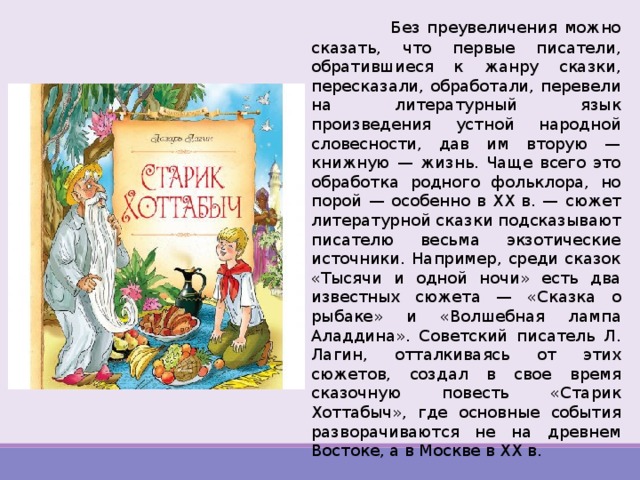

Без преувеличения можно сказать, что первые писатели, обратившиеся к жанру сказки, пересказали, обработали, перевели на литературный язык произведения устной народной словесности, дав им вторую — книжную — жизнь. Чаще всего это обработка родного фольклора, но порой — особенно в XX в. — сюжет литературной сказки подсказывают писателю весьма экзотические источники. Например, среди сказок «Тысячи и одной ночи» есть два известных сюжета — «Сказка о рыбаке» и «Волшебная лампа Аладдина». Советский писатель Л. Лагин, отталкиваясь от этих сюжетов, создал в свое время сказочную повесть «Старик Хоттабыч», где основные события разворачиваются не на древнем Востоке, а в Москве в XX в.

Пионер Волька находит во время купания в реке некий сосуд. Дома, в московской квартире, мальчик решает открыть свою находку, и пока еще ничто не предвещает «восточного» и «фольклорного» поворота в сюжете: «Потирая ушибленную коленку, Волька запер за собой дверь, вытащил из кармана перочинный ножик и, дрожа от волнения, соскреб печать с горлышка сосуда. В то же мгновение вся комната наполнилась едким черным дымом, и что- то вроде бесшумного взрыва большой силы подбросило Вольку к потолку, где он и повис.

Дым понемножку рассеялся, и Волька вдруг обнаружил, что в комнате, кроме него, находится еще одно живое существо. Это был тощий и смуглый старик с бородой по пояс, в роскошной чалме, тонком белом шерстяном кафтане, обильно расшитом золотом и серебром, белоснежных шелковых шароварах и нежно-розовых сафьяновых туфлях с высоко загнутыми носками.

Писатель не случайно свойственными современной литературе приемами продолжает удерживать читателя на грани между восточной сказкой и «школьной повестью». В итоге непринужденно и естественно в мир Москвы середины XX в. входит «джинн из бутылки», персонаж восточных народных сказок. Это один из многих разнообразных примеров того, как настоящая профессиональная литература может «освоить» самый сложный и экзотический фольклорный материал, результатом чего явятся неповторимо оригинальные произведения.

Литературная сказка, будучи наследницей сказки фольклорной, обретает новую жизнь в печатном слове. Однако, как и в устной народной словесности, будучи жанром синтетическим, соединяющим в себе не только слово как смысл, но и как звуковой образ, и как мелодию, и как актерский, исполнительский фактор, сказка в книжном печатном исполнении нуждается в поддерживающем семантику слова живописно-зрительном начале.

В устной народной словесности живописует рассказчик, сказитель. В книге живописует, говорит иллюстрация, известна едва ли не доминирующая роль «картинки» в лубке, в первых народных и детских изданиях. Напомним, что само слово сказка применительно к общепонятному фольклорному жанру появилось только в XVII в., ранее такие произведения устной народной словесности называли «байками» или «басенью» (слово «баять» породило эти «определения»), а рассказчика именовали «бахарем». Следовательно, в сказке соединяются два характеризующих принципа: 1) жанровые черты, 2) всякая невероятная история, кажущаяся неправдоподобной, рассказанная «бахарем» с назидательной целью.

Минералова И.Г. Детская литература. - М., 2002.

Лагин Л.И. Старик Хоттабыч. – Киев, 1988.

Овчинникова Л.В. Специфика жанра литературной сказки. - М., 2001.

Липовецкий М.Н. Поэтика литературной сказки. - Свердловск, 1992.