СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Презентация "Основы молекулярной вирусологии"

презентация "Основы молекулярной вирусологии" . Можно использовать как дополнительный материал в старших классах.

Просмотр содержимого документа

«Презентация "Основы молекулярной вирусологии"»

Молекулярные основы вирусологии

Вирус (virus) по латыни означает «яд».

Вирусы – облигатные внутриклеточные организмы. Они по большей части лишены собственной системы, вырабатывающей энергию, белок-синтезирующей системы и имеют в зависимости от семейства различный набор элементов систем репликации и транскрипции. Вирусы как облигатные (зависимые) паразиты есть у бактерий, архей, грибов, простейших, растений, животных, людей.

Роль патогенов в заболеваемости и смертности людей

Инфекционные болезни составляют 29 из 96 основных причин заболеваемости и смертности людей в 90-х годах 20 века (данные ВОЗ)

Они же обусловливают 25% всей смертности населения планеты. Если в целом борьба с инфекциями продвигается вперед, то зоонозные инфекции являются всевозрастающей причиной для беспокойств.

Число и виды патогенов человека

Всего в настоящее время насчитывают 1415 патогенов, вызывающих болезни человека. Эти патогены – из 472 различных таксономических родов.

Таким образом поставить точный диагноз на основе только клинических признаковпрактически невозможно.

Еще двадцать лет назад лидировали инфекционные и паразитические болезни и их сокращение в развивающихся странах позволило изменить картину. Высокая перинатальная смертность тоже связана с ситуацией в развивающихся странах, но она так и не изменилась. Кстати, детская смертность в Африке достигает 60%.

В России на первом месте сердечно-сосудистые заболевания, куда входит инсульт. Онкология практически не меняется, инфекционные же крайне редко служат причиной смерти, хотя и входят в первую семерку.

Соотношение числа различных таксономических групп патогенов, вызывающих инфекционные заболевания

по L.Taylor et al. Phil.Trans.R.Soc.Lond.(2001)-V.356-P.9839)

Вирусы являются причиной более 60 % желудочно-кишечных болезней у детей в развивающихся странах. Ротавирусы вызывают до 45 % инфекций, астровирусы – 7 %, аденовирусы – по 1 %, остальные вызваны бактериями и пока неизвестными возбудителями. Но кишечные инфекции являются причиной лишь 2–3 % всех инфекционных заболеваний человека, а основные инфекции человека вызывают респираторные заболевания. Основную массу этих заболеваний вызывают риновирусы, после них идут коронавирусы, грипп занимает только 3-е место, парагрипп и респираторно-синцитиальный вирус – четвертое, далее идут бактерии. Небольшую долю составляют аденовирусные инфекции и около 20 % – неизвестные на тот момент инфекции.

Ротавирусы лидируют и по-прежнему доставляет много неприятностей Escherichia coli, кишечная палочка, на третьем же месте - неизвестные вирусы.

Вот хороший пример того, что 23% неизвестных инфекций, могут стать извстными. ТОРС-коронавирус и метапневмовирус человека сняли 12% этих неизвестных инфекций. Нужно отметить, что картина вирусов совершенно отлична от предыдущего слайда. Здесь на первом месте риновирусы, их 34%.

TORCH инфекции представляют опасность для беременных женщин или для плода. В слове буквы означают: Т – токсоплазмозную инфекцию, О –другие, R – краснуха, С – цитомегаловирус, Н – герпесвирусная инфекция .

Список так называемых «других» инфекций в настоящее время включает в себя: парвовирус B19 (B19V), вирус ветряной оспы (VZV), вирус лихорадки Западного Нила (West Nile virus), вирус кори (measles virus), энтеровирусы (enteroviruses), аденовирусы (adenoviruses), ВИЧ (human immunodeficiency virus (HIV)), вирусы гепатитов Bи С (hepatitis B and C) вирус гепатита Е, хламидийные инфекции, сифилис, гонококковая инфекция, листериоз, вирус лимфоцитарного хориоменингита (lymphocytic choriomeningitis virus и еще ряд вирусов и бактерий. Часть этих инфекций вызывает вроде бы безобидные (для обычных людей) респираторные и желудочно-кишечные заболевания, но все -инфекции представляют особую опасность именно для плода и беременных.

Так, в последние десятилетия особо изучается парвовирус B19. Этот возбудитель малоизвестен обычному населению. В тех странах, где он изучается, его называют пятой детской инфекцией, она не представляет существенной опасности для взрослых и детей старше года, но для беременных женщин и плода очень опасна, потому что вызывает до 11 % внутриутробной гибели плода и некоторые другие последствия. Другой вирус – вирус гепатита Е – у заболевших беременных женщин вызывает 25 %-ую смертность, что существенно выше, чем даже смертность от заболевания натуральной оспой .

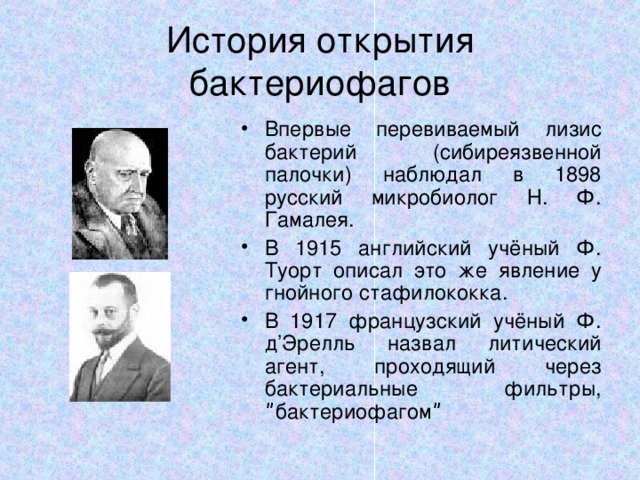

История открытия бактериофагов

- Впервые перевиваемый лизис бактерий (сибиреязвенной палочки) наблюдал в 1898 русский микробиолог Н. Ф. Гамалея.

- В 1915 английский учёный Ф. Туорт описал это же явление у гнойного стафилококка.

- В 1917 французский учёный Ф. д’Эрелль назвал литический агент, проходящий через бактериальные фильтры, ˮбактериофагомˮ

Эволюция вирусов

Имеются веские основания полагать, что Мировой океан является «родиной» вирусов, численность которых в нем поистине колоссальна и которые в силу этого контролируют развитие планктона и микроорганизмов. ретровирусы – древнейшие из числа вирусов животных – являются перспективными объектами для исследования различных аспектов эволюционных связей. Вирусы имеют преимущества перед всеми представителями живой материи: они размножаются так быстро и производят за короткий срок такое множество потомков, что их эволюция под действием естественного отбора происходит очень быстро. Помимо скорости размножения эволюции вирусов способствует еще одно обстоятельство, а именно своего рода космополитизм – круг хозяев вирусов поистине почти не ограничен.

С другой стороны, обладая уникальной способностью к переносу ДНК через видовые барьеры, вирусы, как упоминалось, несомненно, играли важную роль в эволюции других организмов.

Одним из показателей эволюции вирусов является их изменчивость, которая происходит прямо на наших глазах. Например, птичий грипп – инфекция, вызываемую штаммом H5N1 вируса типа А. Для вируса гриппа типа А характерно наличие двух обязательных белковых компонентов – гемагглютинина (H) и нейраминидазы (N). Существует 13 вариантов гемагглютинина и 9 нейраминидазы. Именно по этим компонентам один штамм отличается от другого. Так что H5N1 – это всего лишь один из возможных вариантов вируса гриппа. Штамм H5N1 отличается высокой вирулентностью и вызывает поголовную гибель восприимчивых к нему птиц. Но штамм оказался патогенным и для человека.

В итоге мы сталкиваемся со своего рода «гонкой вооружений»,в которой микробы не отстают от борющихся с ними людей, а порой и опережают их.

ДНК-вирусы – патогены человека

Свойства генома и вириона

Отряд/Порядок

Двуцепочечная ДНК, имеется липидная оболочка

Семейство

Не определен

Двуцепочечная ДНК, нет липидной оболочки

Poxviridae

Herpesviridae

Baculoviridae ( цикл.)

Не определен

Двуцепочечная (частично) ДНК, нет липидной оболочки, репликация по механизму обратной транскрипции

Adenoviridae

Iridoviridae

Polyomaviridae

Papillomaviridae

Не определен

Одноцепочечная ДНК, нет липидной оболочки

Hepadnaviridae

Не определен

Inoviridae (M13)

Parvoviridae ( парвовирус В19)

Circoviridae ( патогены свиней)

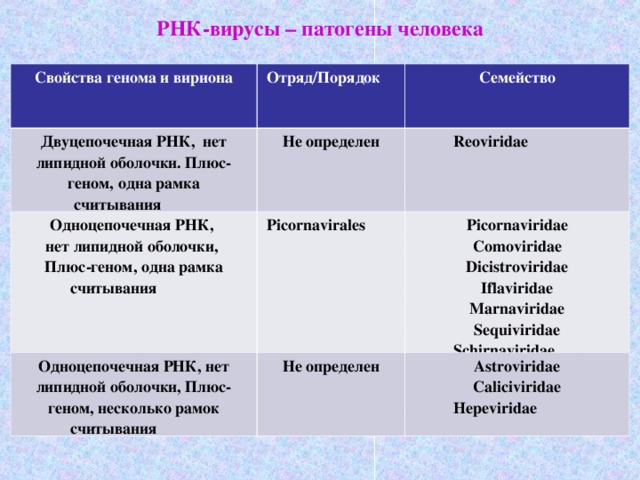

РНК-вирусы – патогены человека

Свойства генома и вириона

Отряд/Порядок

Двуцепочечная РНК, нет липидной оболочки. Плюс-геном, одна рамка

считывания

Семейство

Не определен

Одноцепочечная РНК,

нет липидной оболочки,

Плюс-геном, одна рамка считывания

Reoviridae

Picornavirales

Одноцепочечная РНК, нет липидной оболочки, Плюс-геном, несколько рамок считывания

Picornaviridae

Comoviridae

Dicistroviridae

Iflaviridae

Marnaviridae

Sequiviridae

Schirnaviridae

Не определен

Astroviridae

Caliciviridae

Hepeviridae

РНК-вирусы – патогены человека

Свойства генома и вириона

Отряд/Порядок

Одноцепочечная РНК, есть липидная оболочка, Плюс-гном

Семейство

Не определен

Одноцепочечная РНК, есть липидная оболочка, Плюс-геном

Togaviridae

Flaviviridae

Nidovirales

Одноцепочечная РНК, есть липидная оболочка,

Минус-геном

Roniviridae

Coronaviridae

Arteriviridae

Mononegavirales

Одноцепочечная РНК, есть липидная оболочка, Минус-геном, фрагментированный

Paramyxoviridae

Rhabdoviridae

Filoviridae

Не определен

Orthomyxoviridae

Bunyaviridae

Arenaviridae

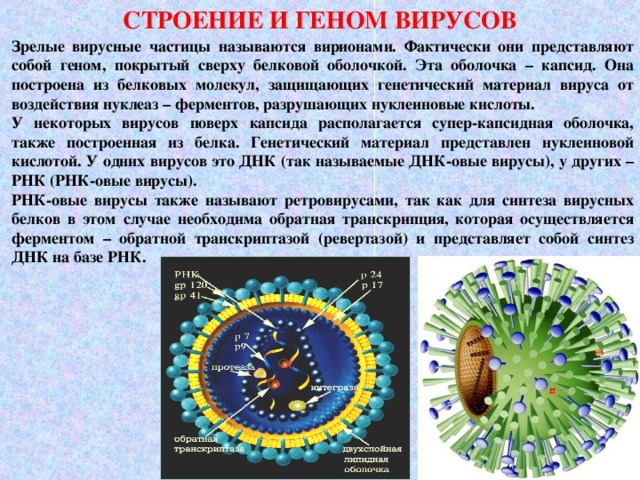

СТРОЕНИЕ И ГЕНОМ ВИРУСОВ

Зрелые вирусные частицы называются вирионами. Фактически они представляют собой геном, покрытый сверху белковой оболочкой. Эта оболочка – капсид. Она построена из белковых молекул, защищающих генетический материал вируса от воздействия нуклеаз – ферментов, разрушающих нуклеиновые кислоты.

У некоторых вирусов поверх капсида располагается супер-капсидная оболочка, также построенная из белка. Генетический материал представлен нуклеиновой кислотой. У одних вирусов это ДНК (так называемые ДНК-овые вирусы), у других – РНК (РНК-овые вирусы).

РНК-овые вирусы также называют ретровирусами, так как для синтеза вирусных белков в этом случае необходима обратная транскрипция, которая осуществляется ферментом – обратной транскриптазой (ревертазой) и представляет собой синтез ДНК на базе РНК.

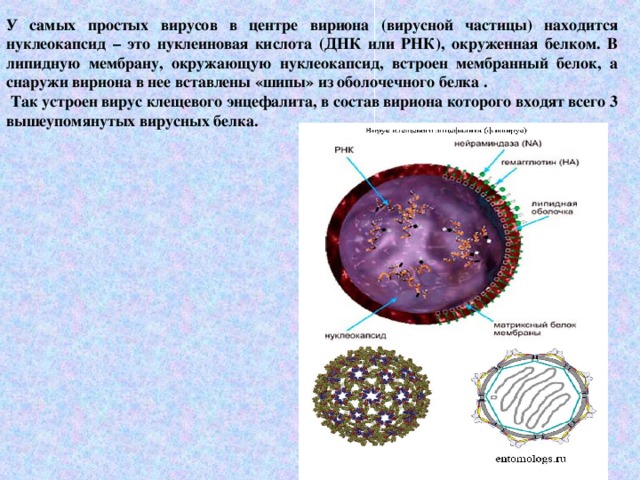

У самых простых вирусов в центре вириона (вирусной частицы) находится нуклеокапсид – это нуклеиновая кислота (ДНК или РНК), окруженная белком. В липидную мембрану, окружающую нуклеокапсид, встроен мембранный белок , а снаружи вириона в нее вставлены «шипы» из оболочечного белка .

Так устроен вирус клещевого энцефалита, в состав вириона которого входят всего 3 вышеупомянутых вирусных белка.

.

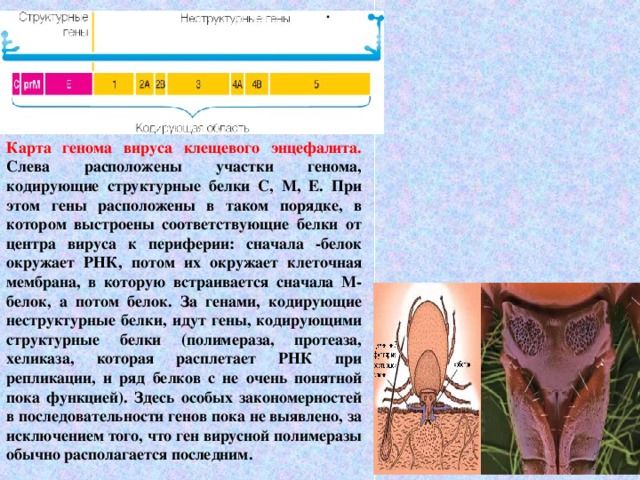

Карта генома вируса клещевого энцефалита. Слева расположены участки генома, кодирующие структурные белки С, М, Е. При этом гены расположены в таком порядке, в котором выстроены соответствующие белки от центра вируса к периферии: сначала -белок окружает РНК, потом их окружает клеточная мембрана, в которую встраивается сначала М-белок, а потом белок. За генами, кодирующие неструктурные белки, идут гены, кодирующими структурные белки (полимераза, протеаза, хеликаза, которая расплетает РНК при репликации, и ряд белков с не очень понятной пока функцией). Здесь особых закономерностей в последовательности генов пока не выявлено, за исключением того, что ген вирусной полимеразы обычно располагается последним.

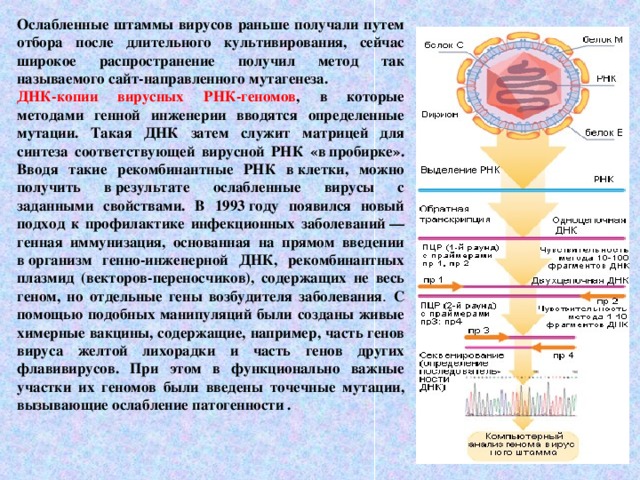

Ослабленные штаммы вирусов раньше получали путем отбора после длительного культивирования, сейчас широкое распространение получил метод так называемого сайт-направленного мутагенеза.

ДНК-копии вирусных РНК-геномов , в которые методами генной инженерии вводятся определенные мутации. Такая ДНК затем служит матрицей для синтеза соответствующей вирусной РНК «в пробирке». Вводя такие рекомбинантные РНК в клетки, можно получить в результате ослабленные вирусы с заданными свойствами. В 1993 году появился новый подход к профилактике инфекционных заболеваний — генная иммунизация, основанная на прямом введении в организм генно-инженерной ДНК, рекомбинантных плазмид (векторов-переносчиков), содержащих не весь геном, но отдельные гены возбудителя заболевания . С помощью подобных манипуляций были созданы живые химерные вакцины, содержащие, например, часть генов вируса желтой лихорадки и часть генов других флавивирусов. При этом в функционально важные участки их геномов были введены точечные мутации, вызывающие ослабление патогенности .

Геном коронавируса представлен одноцепочечной молекулой РНК, кодирующей три структурных белка. Коронавирусы широко распространены среди кошек во всем мире, серопозитивными являются до 90% кошачих передается горизонтально фекально-оральным путем, и может привести к хронической инфекции, однако клинические проявления встречаются в менее чем 10 % инфицированной популяции. Коронавирус кошек разделяют на два серотипа: I и II. Тип I является причиной клинических проявлений у кошек в 90 % случаях инфекции . Тип II коронавируса кошек являетя рекомбинантом между типом I кошек и близкородственным коронавирусом собак. Вне зависимости от типа течение коронавирусной инфекции может протекать двумя путями. В одном случае течение коронавирусной инфекции может протекать в кишечной форме в виде легкого энтерита и хронической инфекции. В другом случае инфекция может протекать в виде инфекционного перитонита.

Модель структуры

коронавируса,показывающая

локализацию РНК, организацию шипов (S), гликопротеинов мембраны ( M) и оболочки ( E). РНК защищена спиральным капсидом из мономеров белка ( N) .

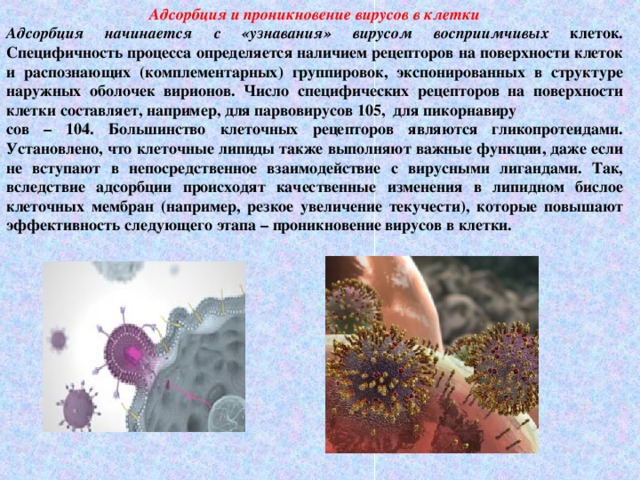

Адсорбция и проникновение вирусов в клетки

Адсорбция начинается с «узнавания» вирусом восприимчивых клеток. Специфичность процесса определяется наличием рецепторов на поверхности клеток и распознающих (комплементарных) группировок, экспонированных в структуре наружных оболочек вирионов. Число специфических рецепторов на поверхности клетки составляет, например, для парвовирусов 105, для пикорнавиру

сов – 104. Большинство клеточных рецепторов являются гликопротеидами. Установлено, что клеточные липиды также выполняют важные функции, даже если не вступают в непосредственное взаимодействие с вирусными лигандами. Так, вследствие адсорбции происходят качественные изменения в липидном бислое клеточных мембран (например, резкое увеличение текучести), которые повышают эффективность следующего этапа – проникновение вирусов в клетки.

П роникновение вирусов в клетки осуществляется с использованием двух механизмов . Основным из них является адсорбционный эндоцитоз – поглощение макромолекул, для которых на плазмолемме имеются рецепторы. При этом жидкости и не связанные с рецепторами вещества почти не поглощаются. Везикулы, возникающие при адсорбционном эндоцитозе, образуются в местах инвагинаций плазмалеммы, покрытых с цитоплазматической стороны волокнистым материалом, мембранным белком клатрином. Ин тернализация вирусов происходит именно такими везикулами. Подобным образом в клетки поступает большинство безоболочечных («голых») вирусов и некоторые вирусы, покрытые оболочкой.

Второй механизм проникновения – виропексис, при котором вирион «прилипает» к цитоплазматической мембране, что позволяет нуклеокапсиду в случае оболочечных вирусов или нуклеиновой кислоте безоболочечных вирусов непосредственно проникать в цитоплазму.

Размножение вирусов

При внедрении вируса внутрь клетки-хозяина происходит освобождение молекулы нуклеиновой кислоты от белка, поэтому в клетку попадает только чистый и незащищенный генетический материал. Если вирус ДНК, то молекула ДНК встраивается в молекулу ДНК хозяина и воспроизводится вместе с ней. Так появляются новые вирусные ДНК, неотличимые от исходных. Все процессы, протекающие в клетке, замедляются, клетка начинает работать на воспроизводство вируса. Так как вирус является облигатным паразитом, то для его жизни необходима клетка-хозяин, поэтому она не погибает в процессе размножения вируса. Гибель клетки происходит только после выхода из нее вирусных частиц.

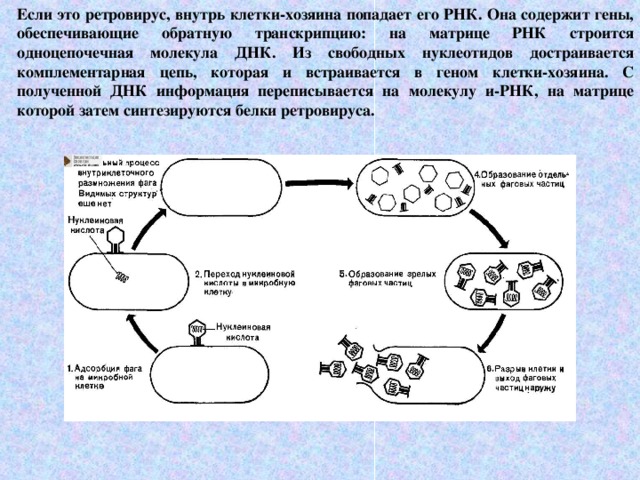

Если это ретровирус, внутрь клетки-хозяина попадает его РНК. Она содержит гены, обеспечивающие обратную транскрипцию: на матрице РНК строится одноцепочечная молекула ДНК. Из свободных нуклеотидов достраивается комплементарная цепь, которая и встраивается в геном клетки-хозяина. С полученной ДНК информация переписывается на молекулу и-РНК, на матрице которой затем синтезируются белки ретровируса.

«Раздевание» вирионов

Депротеинизация вирусных геномов – необходимый процесс для освобождения вирусной нуклеиновой кислоты из капсида. После проникновения вирусных геномов в цитоплазму клеток, инфицирующие вирионы перестают существовать как организованные структуры.

Процессы «раздевания» осуществляются у разных вирусов по разному. В случае большинства бактериофагов и некоторых вирусов животных нуклеиновые кислоты впрыскиваются внутрь клеток уже в депротеинизированном виде (оболочки или капсиды остаются на поверхности клеток).

Капсиды парво, адено, герпесвирусов депротеинизируются клеточными протеазами еще до полного освобождения генома из белкового футляра. У поксвирусов «раздевание» осуществляется в два этапа, причем на втором этапе для освобождения вирусной ДНК из сердцевины необходимо участие вновь синтезированных в данной клетке продуктов вирусных генов.

Как только вирусный геном реовирус освободился из белкового чехла, он может выполнять свои функции, действуя как матрица для трансляции, транскрипции генов и репликации вирусных геномов.

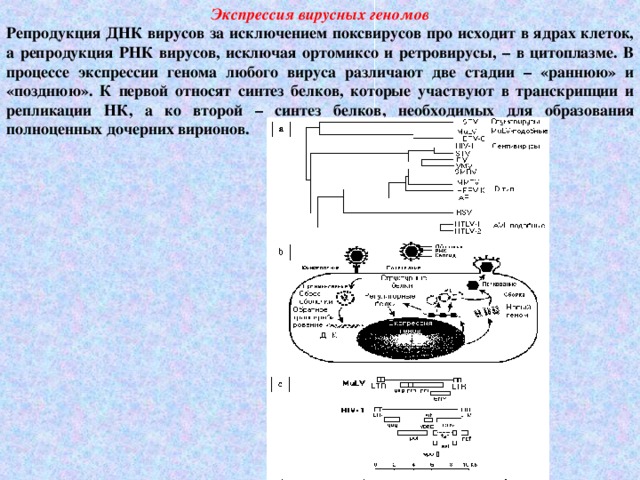

Экспрессия вирусных геномов

Репродукция ДНК вирусов за исключением поксвирусов про исходит в ядрах клеток, а репродукция РНК вирусов, исключая ортомиксо и ретровирусы, – в цитоплазме. В процессе экспрессии генома любого вируса различают две стадии – «раннюю» и «позднюю». К первой относят синтез белков, которые участвуют в транскрипции и репликации НК, а ко второй – синтез белков, необходимых для образования полноценных дочерних вирионов.

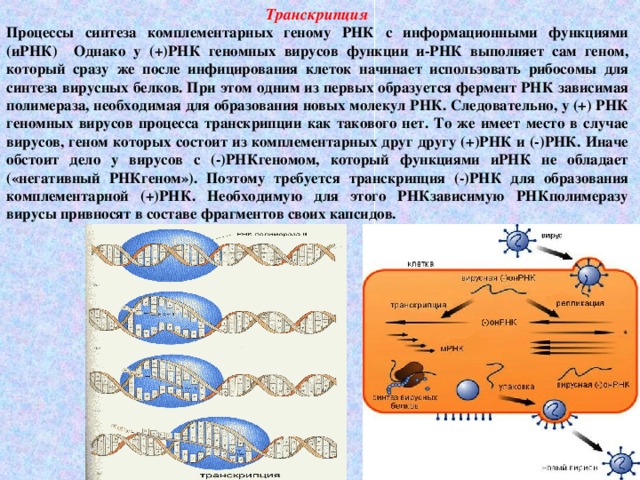

Транскрипция

Процессы синтеза комплементарных геному РНК с информационными функциями (иРНК) Однако у (+)РНК геномных вирусов функции и-РНК выполняет сам геном, который сразу же после инфицирования клеток начинает использовать рибосомы для синтеза вирусных белков. При этом одним из первых образуется фермент РНК зависимая полимераза, необходимая для образования новых молекул РНК. Следовательно, у (+) РНК геномных вирусов процесса транскрипции как такового нет. То же имеет место в случае вирусов, геном которых состоит из комплементарных друг другу (+)РНК и (-)РНК. Иначе обстоит дело у вирусов с (-)РНКгеномом, который функциями иРНК не обладает («негативный РНКгеном»). Поэтому требуется транскрипция (-)РНК для образования комплементарной (+)РНК. Необходимую для этого РНКзависимую РНКполимеразу вирусы привносят в составе фрагментов своих капсидов.

Транскрипция

В случае вирусов с ДНК геномами транскрипция осуществляется по классической схеме, а именно с помощью ДНК зависимой полимеразы, которая отражает нуклеотидную последовательность ДНК в нуклеотидной последовательности иРНК. Для этого часто используется фермент клетки хозяина.

Феномен обратной транскрипции, т.е. на синтез ДНК на матрице РНК. К вирусам, способным к обратной транскрипции, относятся некоторые возбудители злокачественных новообразований, а так же вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Геном этих ретровирусов представлен однонитевой (+)РНК и кодирует, в частности фермент ревертазу, которая обладает свойствами как РНК зависимой, так и ДНКзависимой ДНКполимеразы. Ревертаза транскрибирует (+)РНК вирусов, копируя ее сначала в однонитевую ДНК, а затем и двухнитевую ДНК (кДНК) .

Важной особенностью этого транскрипта, т.е. кДНК, является его превращение в провирус, т.е. способность встраиваться в хромосому клетки. Специфические последовательности на концах LTR (так называемые attсайты), так же как и кодируемая вирусным геном pol интеграза, необходимы для процесса интеграции.

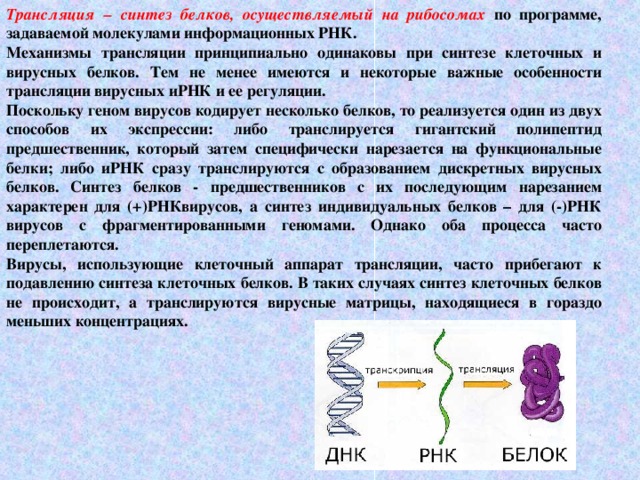

Трансляция – синтез белков, осуществляемый на рибосомах по программе, задаваемой молекулами информационных РНК.

Механизмы трансляции принципиально одинаковы при синтезе клеточных и вирусных белков. Тем не менее имеются и некоторые важные особенности трансляции вирусных иРНК и ее регуляции.

Поскольку геном вирусов кодирует несколько белков, то реализуется один из двух способов их экспрессии: либо транслируется гигантский полипептид предшественник, который затем специфически нарезается на функциональные белки; либо иРНК сразу транслируются с образованием дискретных вирусных белков. Синтез белков - предшественников с их последующим нарезанием характерен для (+)РНКвирусов, а синтез индивидуальных белков – для (-)РНК вирусов с фрагментированными геномами. Однако оба процесса часто переплетаются.

Вирусы, использующие клеточный аппарат трансляции, часто прибегают к подавлению синтеза клеточных белков. В таких случаях синтез клеточных белков не происходит, а транслируются вирусные матрицы, находящиеся в гораздо меньших концентрациях.

Репликация, или репродукция - размножение вирусов.

Как и при транскрипции, механизм репликации зависит от типа геномной НК вирусов. При репликации двухнитчатых ДНК-вирусов матрицей для синтеза комплементарных дочерних цепей служит каждая из цепей родительской ДНК. Для репликации геномных ДНК большинство вирусов использует клеточные ферменты репликативного комплекса, в частности ДНКзависимые ДНКполимеразы. Однако некоторые вирусы, особенно крупные, кодируют собственные репликазы.

У (+)ДНКвирусов репликация начинается с синтеза комплементарной ()ДНКнити. Образовавшаяся двухспиральная репликативная форма (РФ), в свою очередь, выступает в роли матрицы для синтеза новых (+)цепей, которые затем вытесняются из РФ; они заключаются в белковую оболочку, превращаясь, таким образом, в вирионы .

Репродукция паравируса

Репликация

Процесс репликации однонитевых РНКвирусов, в общем, сходен с репликацией однонитевых ДНК-вирусов. В начале репликации однонитевая родительская (+)РНК служит матрицей для синтеза дочерней ()РНК и образуется двухспиральная РФ. Однако задолго до того, как закончится синтез первой дочерней РНК, на РФ инициируется синтез второй и последующих дочерних (+)

нитей; в результате РФ превращается в новую форму, называемую репликативным предшественником (РП), которая представляет со бой двойную спираль РНК и свисающие с нее «хвосты» (+)РНК. Эти «хвосты» вытесняются из РП вновь синтезируемыми молекулами (+)РНК.

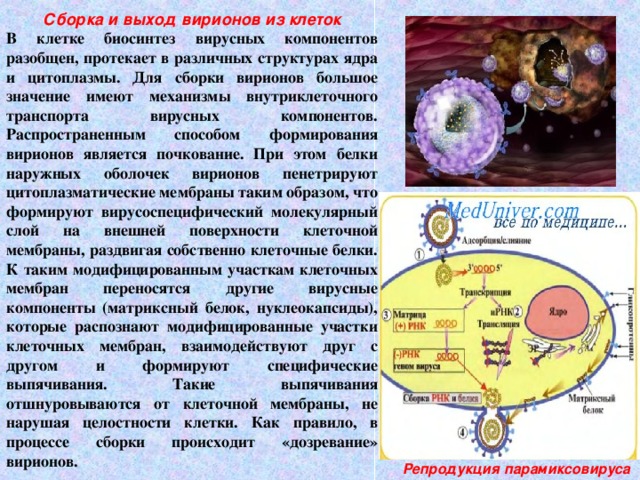

Сборка и выход вирионов из клеток

В клетке биосинтез вирусных компонентов разобщен, протекает в различных структурах ядра и цитоплазмы. Для сборки вирионов большое значение имеют механизмы внутриклеточного транспорта вирусных компонентов. Распространенным способом формирования вирионов является почкование. При этом белки наружных оболочек вирионов пенетрируют цитоплазматические мембраны таким образом, что формируют вирусоспецифический молекулярный слой на внешней поверхности клеточной мембраны, раздвигая собственно клеточные белки. К таким модифицированным участкам клеточных мембран переносятся другие вирусные компоненты (матриксный белок, нуклеокапсиды), которые распознают модифицированные участки клеточных мембран, взаимодействуют друг с другом и формируют специфические выпячивания. Такие выпячивания отшнуровываются от клеточной мембраны, не нарушая целостности клетки. Как правило, в процессе сборки происходит «дозревание» вирионов.

Репродукция парамиксовируса

Выход вирионов из клеток может осуществляться различными способами, в том числе за счет лизиса клеткихозяина. Однако в природе большинство вирусов предпочитает не убивать клетку хозяина, а вступать с ней в более мягкие взаимоотношения, используя механизмы симбиотического характера. Почкование является одним из примеров использования вирусами таких щадящих клетку механизмов.

Жизненный цикл вируса гриппа H1N1

Бактериофаги

- Бактериофаги (от бактерии и греч. phagos — пожиратель; буквально — пожиратели бактерий), фаги, бактериальные вирусы, вызывающие разрушение (лизис) бактерий и других микроорганизмов. Они не имеют клеточной структуры, неспособны сами синтезировать нуклеиновые кислоты и белки, поэтому являются облигатными внутриклеточными паразитами.

Где встречаются бактериофаги?

- Бактериофаги найдены для большинства бактерий, в том числе патогенных и сапрофитных, а также .для актиномицетов (актинофаги) и сине-зелёных водорослей.

- Встречаются бактериофаги в кишечнике человека и животных, в растениях, почве, водоёмах, сточных водах, навозе и т. д.

- Бактериофаги почвенных микроорганизмов влияют на течение микробиологических процессов в почве.

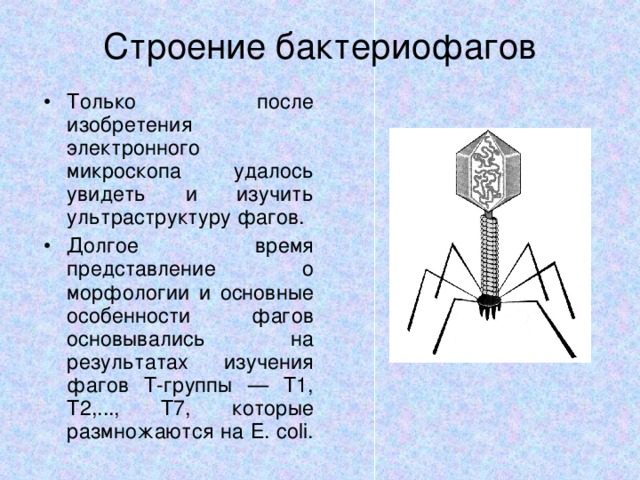

Строение бактериофагов

- Только после изобретения электронного микроскопа удалось увидеть и изучить ультраструктуру фагов.

- Долгое время представление о морфологии и основные особенности фагов основывались на результатах изучения фагов Т-группы — Т1, Т2,..., Т7, которые размножаются на E . coli .

Строение бактериофагов

- .

- Частицы многих бактериофагов состоят из головки округлой, гексагональной или палочковидной формы диаметром 45—140 нм и отростка толщиной 10—40 и длиной 100—200 нм

- Другие бактериофаги не имеют отростка; одни из них округлы, другие — нитевидны, размером 8х800 нм

Химический состав

- Содержимое головки состоит преимущественно из дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) (длина её нити во много раз превышает размер головки и достигает 60—70 мкм, эта нить плотно скручена в головке) или рибонуклеиновой кислоты (РНК) и небольшого количества (около 3 %) белка и некоторых других веществ

Химический состав

- Отросток имеет вид полой трубки, окруженной чехлом, содержащим сократительные белки, подобные мышечным. У ряда бактериофагов чехол способен сокращаться, обнажая часть стержня.

- На конце отростка у многих бактериофагов имеется базальная пластинка с несколькими шиловидными или другие формы выступами. От пластинки отходят тонкие длинные нити, которые способствуют прикреплению фага к бактерии

Химический состав

- Оболочки головки и отростка состоят из белков. Общее количество белка в частице фага 50—60 %, нуклеиновых кислот — 40—50 %. Каждый бактериофаг обладает специфическими антигенными свойствами, отличными от антигенов бактерии-хозяина и других фагов. Имеются антигены, общие для ряда фагов (особенно содержащих РНК)

Классификация бактериофагов

- Бактериофаги делят на вирулентные, вызывающие лизис клетки с образованием новых частиц, и умеренные (симбиотические), которые адсорбируются клеткой и проникают в неё, но лизиса не вызывают, а остаются в клетке в латентной (скрытой) неинфекционной форме (профаг)

Жизненный цикл вирулентных бактериофагов

- 1. Фаг приближается к бактерии, и хвостовые нити связываются с рецепторными участками на поверхности бактериальной клетки.

- 2. Хвостовые нити изгибаются и "заякоривают" шипы и базальную пластинку на поверхности клетки; хвостовой чехол сокращается, заставляя полый стержень входить в клетку; этому способствует фермент лизоцим, который находится в базальной пластинке; таким образом нуклеиновая кислота (ДНК или РНК) вводится внутрь клетки.

- 3. Нуклеиновая кислота фага кодирует синтез ферментов фага, используя для этого белоксинтезирующий аппарат хозяина.

- 4. Фаг тем или иным способом инактивирует ДНК и РНК хозяина, а ферменты фага совсем расщепляют её; РНК фага подчиняет себе клеточный аппарат.

Жизненный цикл вирулентных бактериофагов

- 5. Нуклеиновая кислота фага реплицируется и кодирует синтез новых белков оболочки.

- 6. Новые частицы фага, образуются в результате спонтаной самосборки белковой оболочки вокруг фаговой нуклеиновой кислоты; под контролем РНК фага синтезируется лизоцим.

- 7. Лизис клетки: клетка лопается под воздействием лизоцима; высвобождается около 200-1000 новых фагов; фаги инфицируют другие бактерии.

- Стадии 1-7 по времени занимают около 30 минут; этот период называется латентным периодом

Значение бактериофагов

- Одной из областей использования бактериофагов является антибактериальная терапия, альтернативная приёму антибиотиков. Например, применяются бактериофаги: стрептококковый, стафилококковый, дизентерийный поливалентный, коли, протейный и колипротейный и другие

Значение бактериофагов

- Бактериофаги применяются также в генной инженерии в качестве векторов, переносящих участки ДНК, возможна также естественная передача генов между бактериями посредством некоторых фагов (трансдукция)

Вирусы гриппа

Относятся к семейству ортомиксовирусов.

Выделяют вирусы гриппа типов А, В и С.

Вирус гриппа имеет сферическую форму, диаметр 80—120 нм.

Нуклеокапсид спиральной симметрии, представляет собой рибо нуклеопротеиновый тяж (белок NP), уложенный в виде двойной спирали, которая составляет сердцевину вириона. С ней связаны РНК-полимераза и эндонуклеазы. Сердцевина окружена мембраной, состоящей из белка М, который соединяет рибонуклеопротеиновый тяж с двойным липидным слоем внешней оболочки. Среди белков суперкапсидной оболочки большое значение имеют два:

1) нейраминидаза — рецепторный белок, обеспечивающий проникновение вируса в клетку;

2) гемагглютинин. Выполняет рецепторную функцию, обладает сродством с гликопротеидами рецепторов клеток слизистой оболочки дыхательного тракта.

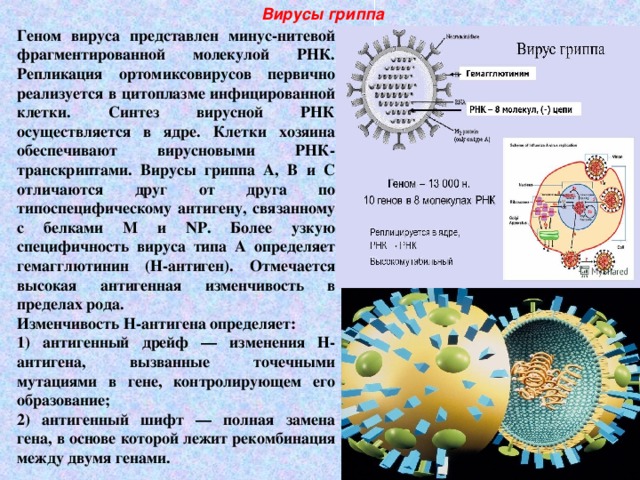

Вирусы гриппа

Геном вируса представлен минус-нитевой фрагментированной молекулой РНК. Репликация ортомиксовирусов первично реализуется в цитоплазме инфицированной клетки. Синтез вирусной РНК осуществляется в ядре. Клетки хозяина обеспечивают вирусновыми РНК-транскриптами. Вирусы гриппа А, В и С отличаются друг от друга по типоспецифическому антигену, связанному с белками М и NP. Более узкую специфичность вируса типа А определяет гемагглютинин (Н-антиген). Отмечается высокая антигенная изменчивость в пределах рода.

Изменчивость Н-антигена определяет:

1) антигенный дрейф — изменения Н-антигена, вызванные точечными мутациями в гене, контролирующем его образование;

2) антигенный шифт — полная замена гена, в основе которой лежит рекомбинация между двумя генами.

Первоначально возбудитель реплицируется в эпителии верхних отделов дыхательных путей, вызывая гибель инфицированных клеток. Через поврежденные эпителиальные барьеры вирус проникает в кровоток. Вирусемия сопровождается множественными поражениями эндотелия капилляров с повышением их проницаемости. В тяжелых случаях наблюдают обширные геморрагии в легких, миокарде и различных паренхиматозных органах. Основные симптомы включают в себя быстрое повышение температуры тела с сопутствующими миалгиями, насморком, кашлем, головными болями. Возбудитель распространен повсеместно, увеличение заболеваемости наблюдают в холодные месяцы. Основной путь передачи возбудителя — воздушно-капельный. Наиболее восприимчивы дети и лица преклонного возраста.

Специфическая профилактика гриппа:

1) для пассивной иммунизации — противогриппозный иммуноглобулин человека;

2) для активной иммунизации — живые и инактивированные вакцины.

Парагрипп. РС-вирусы

Это вирусы сферической формы со спиральным типом симметрии. Средний размер вириона 100—800 нм. Имеют суперкапсидную оболочку с шиповидными отростками. Геном представлентлинейной несегментированной молекулой РНК. РНК связана с ( NP) белком.

Оболочка содержит три гликопротеида:

- HN, обладающий гемагглютинирующей

и нейраминидазной активностью;

- F, ответственный за слияние и проявляющий гемолитическую и цитотоксическую активность;

3) М-белок, формирующий внутренний слой вирусной оболочки.

Репликация вирусов полностью реализуется в цитоплазме клеток хозяина. Вирус парагриппа человека относится к роду Paramyxovirus.

Для вирусов характерно наличие собственной РНК-зависимой РНК-полимеразы (транскриптазы).

На основании различий антигенной структуры HN, F и NP-белков вирусов парагриппа человека выделяют четыре основных серотипа.

Возбудитель репродуцируется в эпителии верхних отделов дыхательных путей, откуда проникает в кровоток, вызывая вирусемию.

Клинические проявления у взрослых чаще всего протекают в форме катаров верхних отделов дыхательных путей. У детей клиническая картина является более тяжелой, часто с симптомами интоксикации. Наиболее тяжело заболевание протекает у детей раннего возраста.

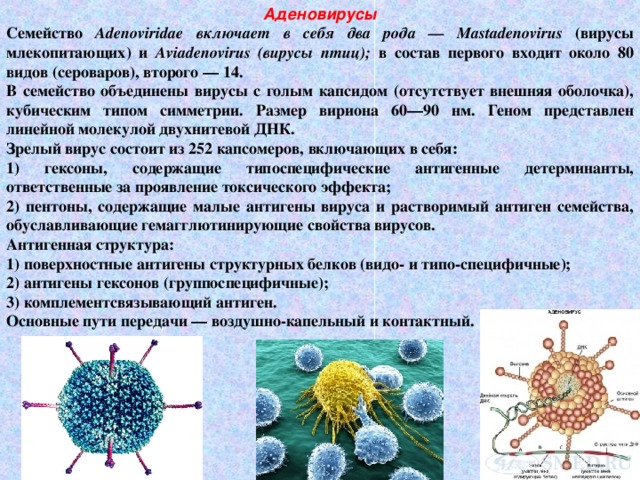

Аденовирусы

Семейство Adenoviridae включает в себя два рода — Mastadenovirus (вирусы млекопитающих) и Aviadenovirus (вирусы птиц); в состав первого входит около 80 видов (сероваров), второго — 14.

В семейство объединены вирусы с голым капсидом (отсутствует внешняя оболочка), кубическим типом симметрии. Размер вириона 60—90 нм. Геном представлен линейной молекулой двухнитевой ДНК.

Зрелый вирус состоит из 252 капсомеров, включающих в себя:

1) гексоны, содержащие типоспецифические антигенные детерминанты, ответственные за проявление токсического эффекта;

2) пентоны, содержащие малые антигены вируса и растворимый антиген семейства, обуславливающие гемагглютинирующие свойства вирусов.

Антигенная структура:

1) поверхностные антигены структурных белков (видо- и типо-специфичные);

2) антигены гексонов (группоспецифичные);

3) комплементсвязывающий антиген.

Основные пути передачи — воздушно-капельный и контактный.

Основные клинические проявления аденовирусных инфекций.

1. Наиболее часто — ОРВИ, протекающие по типу гриппоподобных поражений. Пик заболеваемости приходится на холодное время года. Вспышки возможны в течение всего года.

2. Фарингоконъюнктивиты (фарингоконъюнктивальная лихорадка). Пик заболеваемости приходится на летние месяцы; основной источник инфекции — вода бассейнов и природных водоемов.

3. Эпидемический кератоконъюнктивит. Поражения обусловлены инфицированием роговицы при травмах либо проведении медицинских манипуляций. Возможны эрозии роговицы вплоть до потери зрения.

4. Инфекции нижних отделов дыхательных путей.

Специфическая профилактика: живые вакцины, включающие в себя ослабленные вирусы доминирующих серотипов.

Риновирусы

Относятся к семейству Picornaviridae.

Вирионы имеют сферическую форму и кубический тип симметрии. Размер 20—30 нм. Геном образован положительной молекулой РНК, которая не сегментирована. Величина молекулы невелика. Молекула РНК связана с одной молекулой белка. Капсидная оболочка состоит из 32 капсомеров и 3 крупных полипептидов. Суперкапсидной оболочки нет. Репликация вируса осуществляется в цитоплазме. Сборка клеток хозяина, заполнение капсида также осуществляются в цитоплазме; высвобождение вируса сопровождается лизисом клетки.Вирусы теряют свои инфекционные свойства в кислой среде.

Хорошо сохраняются при низких температурах. Необходимая для репликации температура равна 33 °С, ее повышение выше 37 °С блокирует последнюю стадию размножения. Основной путь передачи — воздушно-капельный.

Риновирусы локализуются в эпителиальных клетках слизистой оболочки носа с обильными выделениями, а у детей — и слизистой оболочки бронхов, вызывая насморк, бронхиты, бронхопневмонии.

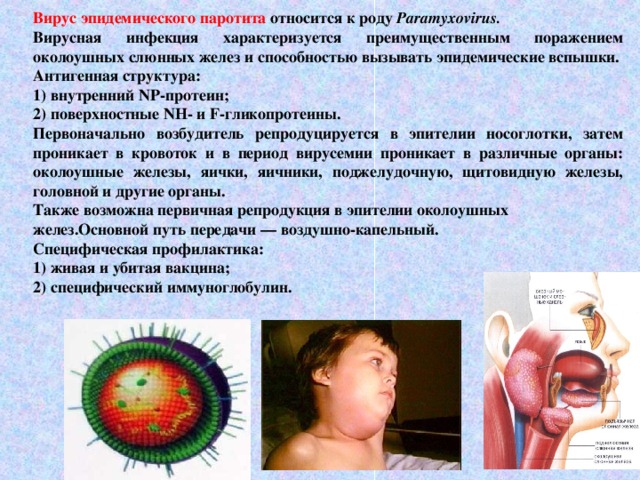

Вирус эпидемического паротита относится к роду Paramyxovirus.

Вирусная инфекция характеризуется преимущественным поражением околоушных слюнных желез и способностью вызывать эпидемические вспышки.

Антигенная структура:

1) внутренний NP- протеин;

2) поверхностные NH- и F-гликопротеины.

Первоначально возбудитель репродуцируется в эпителии носоглотки, затем проникает в кровоток и в период вирусемии проникает в различные органы: околоушные железы, яички, яичники, поджелудочную, щитовидную железы, головной и другие органы.

Также возможна первичная репродукция в эпителии околоушных желез.Основной путь передачи — воздушно-капельный.

Специфическая профилактика:

1) живая и убитая вакцина;

2) специфический иммуноглобулин.

Вирус кори относится к роду Morbillivirus .

Антигенная структура:

1) гемагглютинин (Н);

2) пептид F;

3) нуклеокапсидный белок ( NP).

Основные пути передачи — воздушно-капельный, реже контактный.

Первоначально вирус размножается в эпителии верхних отделов дыхательных путей и регионарных лимфатических узлах, а затем проникает в кровоток. Вирусемия носит кратковременный характер. Возбудитель гематогенно разносится по всему организму, фиксируясь в ретикулоэндотелиальной системе. Активность иммунных механизмов, направленных на уничтожение инфици рованных клеток, приводит к высвобождению вируса и развитию второй волны вирусемии. Тропность возбудителя к эпителиальным клеткам приводит к вторичному инфицированию конъюнктивы, слизистых оболочек дыхательных путей и полости рта. Циркуляция в кровотоке и формирующиеся защитные реакции обуславливают повреждение стенок сосудов, отек тканей и некротические изменения в них.

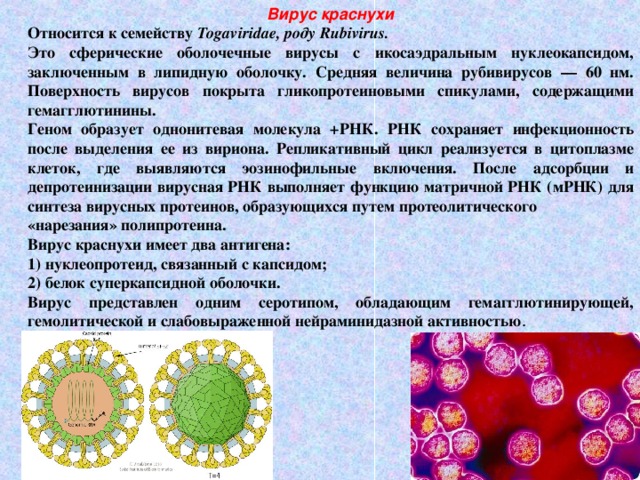

Вирус краснухи

Относится к семейству Togaviridae, роду Rubivirus.

Это сферические оболочечные вирусы с икосаэдральным нуклеокапсидом, заключенным в липидную оболочку. Средняя величина рубивирусов — 60 нм. Поверхность вирусов покрыта гликопротеиновыми спикулами, содержащими гемагглютинины.

Геном образует однонитевая молекула +РНК. РНК сохраняет инфекционность после выделения ее из вириона. Репликативный цикл реализуется в цитоплазме клеток, где выявляются эозинофильные включения. После адсорбции и депротеинизации вирусная РНК выполняет функцию матричной РНК (мРНК) для синтеза вирусных протеинов, образующихся путем протеолитического

«нарезания» полипротеина.

Вирус краснухи имеет два антигена:

1) нуклеопротеид, связанный с капсидом;

2) белок суперкапсидной оболочки.

Вирус представлен одним серотипом, обладающим гемагглютинирующей, гемолитической и слабовыраженной нейраминидазной активностью .

Краснуха — высококонтагиозная, широко распространенная инфекция ; источник — больной человек; основной путь передачи возбудителя — воздушно-капельный. При выздоровлении формируется пожизненная невосприимчивость.

Патогенез типичной формы включает в себя развитие острых воспалительных реакций в верхних отделах дыхательных путей и циркуляцию возбудителя в кровотоке с последующим поражением различных органов, включая плаценту при беременности.

Характерный признак заболевания — пятнисто-папулезная сыпь бледнорозового цвета, наиболее обильная на разгибательных поверхностях конечностей, спине и ягодицах. Через 2—3 дня кожные элементы исчезают, не оставляя пигментации и шелушения. Взрослые переносят краснуху тяжелее: температура может достигать 39 °С, возможны сильные головные боли и миалгии, выраженные катары слизистой оболочки носа и конъюнктивы.

Наибольшую опасность представляет инфицирование плода во время беременности — при этом наблюдают формирование множественных пороков (катаракты, пороков сердца, микроцефалии и глухоты).

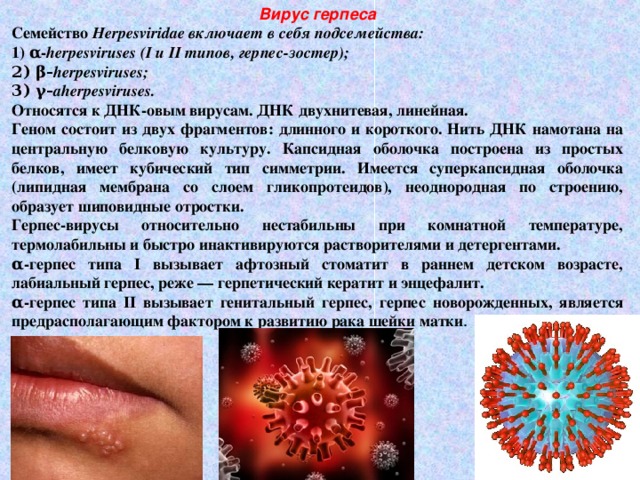

Вирус герпеса

Семейство Herpesviridae включает в себя подсемейства:

1) α- herpesviruses (I и II типов, герпес-зостер);

2) β- herpesviruses;

3) γ- aherpesviruses.

Относятся к ДНК-овым вирусам. ДНК двухнитевая, линейная.

Геном состоит из двух фрагментов: длинного и короткого. Нить ДНК намотана на центральную белковую культуру. Капсидная оболочка построена из простых белков, имеет кубический тип симметрии. Имеется суперкапсидная оболочка (липидная мембрана со слоем гликопротеидов), неоднородная по строению, образует шиповидные отростки.

Герпес-вирусы относительно нестабильны при комнатной температуре, термолабильны и быстро инактивируются растворителями и детергентами.

α-герпес типа I вызывает афтозный стоматит в раннем детском возрасте, лабиальный герпес, реже — герпетический кератит и энцефалит.

α-герпес типа II вызывает генитальный герпес, герпес новорожденных, является предрасполагающим фактором к развитию рака шейки матки .

Герпес-зостер является возбудителем опоясывающего лишая и ветряной оспы. Это типичная герпес-вирусная инфекция. Клинически проявляется появлением пузырьков на коже по ходу ветвей соответствующих нервов. Заболевание протекает тяжело, но быстро наступает выздоровление.

После перенесенной инфекции остается пожизненный иммунитет. Однако возможны рецидивы болезни, связанные с персистенцией вируса в нервных ганглиях. После перенесенного герпес-вирусного заболевания вирус пожизненно персистирует в нервных ганглиях (чаще тройничного нерва). При снижении защитных сил организма происходит развитие вирусной инфекции.

β-герпес (цитомегаловирус) при размножении в клетках культуры вызывает цитопатические изменения. Имеет сродство с клетками слюнных желез и почек, вызывая в них образование крупных многоядерных включений. При развитии заболевания имеют место вирусемия, поражение внутренних органов, костного мозга, ЦНС, развитие иммунопатологических заболеваний γ-герпес-вирус (вирус Эпштейна-Бара) вызывает инфекционный мононуклеоз. Может являться предрасполагающим фактором в развитии опухолей.

Вирус полиомиелита

Относится к семейству Picornaviridae, роду энтеровирусов.

Это небольшие вирусы с икосаэдральной симметрией. Средний размер вирусных частиц — 22—30 нм. Геном образует несегментированная молекула +РНК. Каждая вирусная частица состоит из капсида, построенного из 60 субъединиц и содержащего 4 полипептида одной молекулы VPg, соединенной с РНК.

Репликация осуществляется в цитоплазме; репродукционные процессы обычно занимают не более нескольких часов. Сборка клеток хозяина, заполнение капсида также осуществляются в цитоплазме. Выход вируса сопровождается лизисом клетки.

Антигенная структура полиовирусов стабильна, возможны лишь редкие серологические вариации. Основной механизм передачи — фекально-оральный.

Все полиовирусы вызывают полиомиелит — острую инфекцию с поражением нейронов продолговатого мозга и передних рогов спинного мозга.

Первичный очаг размножения локализован в эпителии рта, глотки, тонкой кишки, а также в лимфоидных тканях кольца Пирогова и пейеровых бляшках. Возможно вторичное проникновение вируса из эпителия слизистых оболочек в лимфоидные ткани и кровоток (первичная вирусемия), а затем и в различные органы, исключая ЦНС.

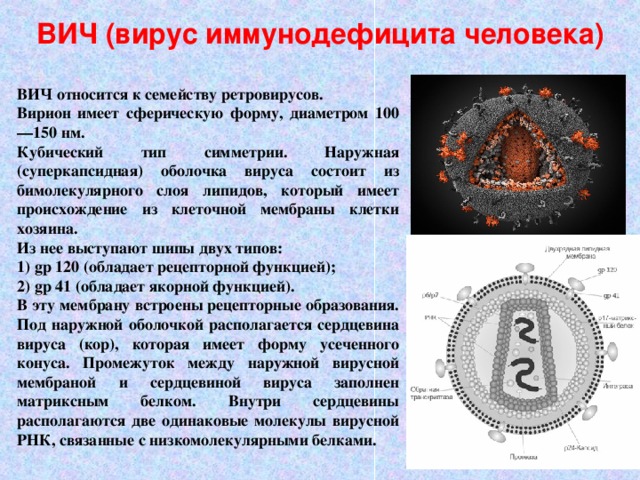

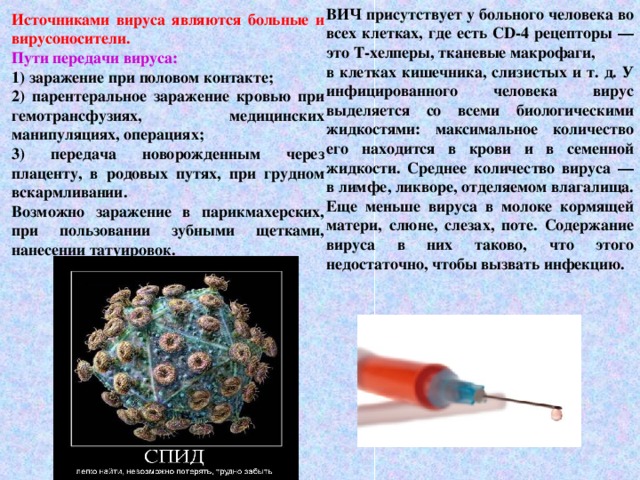

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека)

ВИЧ относится к семейству ретровирусов.

Вирион имеет сферическую форму, диаметром 100—150 нм.

Кубический тип симметрии. Наружная (суперкапсидная) оболочка вируса состоит из бимолекулярного слоя липидов, который имеет происхождение из клеточной мембраны клетки хозяина.

Из нее выступают шипы двух типов:

1) gp 120 (обладает рецепторной функцией);

2) gp 41 (обладает якорной функцией).

В эту мембрану встроены рецепторные образования. Под наружной оболочкой располагается сердцевина вируса (кор), которая имеет форму усеченного конуса. Промежуток между наружной вирусной мембраной и сердцевиной вируса заполнен матриксным белком. Внутри сердцевины располагаются две одинаковые молекулы вирусной РНК, связанные с низкомолекулярными белками.

Каждая молекула РНК содержит девять генов ВИЧ :

1) структурные (три гена);

2) регуляторные (три гена, они не кодируют структурных компонентов вируса, но, попав в клетку, кодируют образование веществ, которые либо угнетают активность структурных генов, либо активируют);

3) дополнительные (три гена, содержат информацию для продукции белков, которые управляют способностью вируса инфицировать клетку, реплицироваться и вызывать заболевание). Выделяют три группы структурных генов:

1) gag (кодируют образование структурных белков сердцевины вируса);

2) pol (направляют синтез белков — вирусных ферментов);

3) en v\ (кодируют синтез оболочечных белков gp 120 и gp 41).

На поверхности ВИЧ белок gp120 может прикрепляться к клеткам CD4, затем вирус может проникнуть в клетку. Внутри клетки вирусный фермент обратная транскриптаза изменят РНК ВИЧ в ДНК. Это ДНК затем внедряется в ДНК клетки CD4. Клетки используют ДНК, чтобы копировать себя и производить белки. Но вирус заставляет ДНК клетки производить собственные копии. Клетка начинает производить вирусные РНК. Части вируса соединяются в новые вирусные частицы и выходят из клетки CD4.

Концы каждой молекулы РНК содержат дублированную последовательность РНК. Эти участки действуют как переключатели для управления процессом вирусной транскрипции, взаимоействуя с белками ВИЧ или белками клетки хозяина.

Кроме РНК, там же находятся вирусные ферменты:

1) обратная транскриптаза; осуществляет синтез вирусной ДНК с молекулы вирусной РНК;

2) протеаза; участвует в «нарезании» предшественников вирусных белков при созревании новой вирусной частицы;

3) эндонуклеаза (интеграза); производит встраивание вирусной ДНК в геном клетки хозяина, в результате чего образуеся провирус.

Антигенными свойствами обладают:

1) белки сердцевины;

2) оболочечные гликопротеины.

Инфекция начинается с внедрения вируса в организм человека. Патогенез ВИЧ-инфекции включает в себя пять основных периодов:

1) инкубационный период продолжается от инфицирования до появления антител и составляет от 7 до 90 дней. Никаких симптомов не наблюдается. Человек становится заразным через неделю;

2) стадия первичных проявлений характеризуется взрывообразным размножением вируса в различных клетках, содержащих СD-4 рецептор.

Клинически эта стадия напоминает любую острую инфекцию:

наблюдаются головная боль, лихорадка, утомляемость, может быть диарея, единственным настораживающим симптомом является увеличение шейных и подмышечных лимфоузлов. Эта стадия продолжается 2—4 недели;

Патогенез ВИЧ-инфекции

Патогенез ВИЧ-инфекции

3) латентный период. В этот период вирус замедляет свою репликацию и переходит в состояние персистенции. Латентный период длится 5—10 лет. Единственным клиническим симптомом является лимфаденопатия — увеличение практически всех лимфоузлов.

4) СПИД-ассоциированный комплекс (пре-СПИД). Вирус начинает интенсивно размножаться во всех тканях и органах, зрывообразно реплицироваться с повреждением клеток. Наиболее сильно повреждаются Т-хелперы, происходит полная их деструкция, резко снижается иммунитет (как гуморальный, так и клеточный);

5) собственно СПИД. Наблюдается полное отсутствие иммунного ответа. Длительность — примерно 1—2 года, непосредственной причиной смерти являются вторичные инфекции.

ВИЧ присутствует у больного человека во всех клетках, где есть СD-4 рецепторы — это Т-хелперы, тканевые макрофаги,

в клетках кишечника, слизистых и т. д. У инфицированного человека вирус выделяется со всеми биологическими жидкостями: максимальное количество его находится в крови и в семенной жидкости. Среднее количество вируса — в лимфе, ликворе, отделяемом влагалища. Еще меньше вируса в молоке кормящей матери, слюне, слезах, поте. Содержание вируса в них таково, что этого недостаточно, чтобы вызвать инфекцию.

Источниками вируса являются больные и вирусоносители.

Пути передачи вируса:

1) заражение при половом контакте;

2) парентеральное заражение кровью при гемотрансфузиях, медицинских манипуляциях, операциях;

3) передача новорожденным через плаценту, в родовых путях, при грудном вскармливании.

Возможно заражение в парикмахерских, при пользовании зубными щетками, нанесении татуировок.

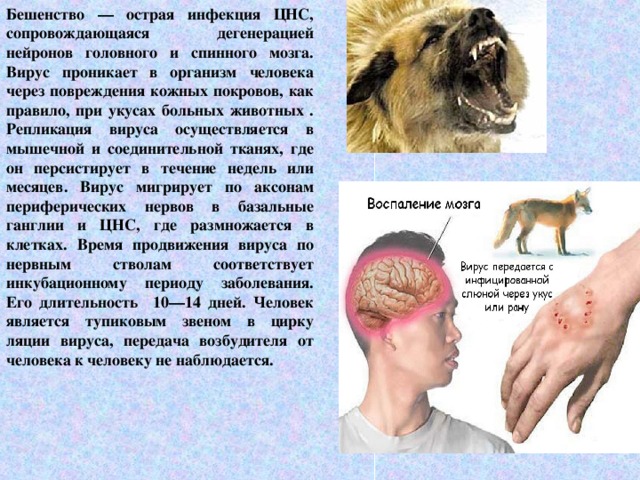

Вирус бешенства

Относится к семейству Rhabdoviridae, роду Lyssavirus.

Рабдовирусы отличают пулевидная форма, наличие оболочки, спиральная симметрия; геном образован РНК. Средние размеры вириона — 180 × 75 нм; один конец закруглен, другой плоский; поверхность выпуклая с шарообразными структурами. Сердцевина вириона симметрично закручена внутри оболочки по продольной оси частицы.

Вирусная оболочка состоит из двойного липидного слоя. Мембрану образуют поверхностный гликопротеин (G) и два белка (Ml и М2). Репликативный цикл реализуется в цитоплазме клетки. Выход вирионов из клетки осуществляется путем почкования.

Антигенная структура:

1) нуклеопротеид;

2) гликопротеид внешней оболочки.

Бешенство — острая инфекция ЦНС, сопровождающаяся дегенерацией нейронов головного и спинного мозга. Вирус проникает в организм человека через повреждения кожных покровов, как правило, при укусах больных животных . Репликация вируса осуществляется в мышечной и соединительной тканях, где он персистирует в течение недель или месяцев. Вирус мигрирует по аксонам периферических нервов в базальные ганглии и ЦНС, где размножается в клетках. Время продвижения вируса по нервным стволам соответствует инкубационному периоду заболевания. Его длительность 10—14 дней. Человек является тупиковым звеном в цирку ляции вируса, передача возбудителя от человека к человеку не наблюдается.

Флавивирусы

Семейство включает в себя около 50 вирусов.

Это сферические оболочечные вирусы с икосаэдральным нуклеокапсидом, заключенным в липидную оболочку. Средняя величина 37—50 нм.

Геном образует однонитевая молекула +РНК. РНК сохраняет инфекционность после выделения ее из вириона. При репликации образуется однородная мРНК.

Антигенная структура:

1) структурные белки (V); ответственны за гемагглютинацию, видовую специфичность и групповые антигенные связи;

2) неструктурный растворимый антиген.

Вирус клещевого энцефалита. Резервуар и переносчик вируса — иксодовые клещи. Дополнительный резервуар — различные животные и птицы. После укусов человека инфицированными клещами возбудитель распространяется гематогенным и лимфогенным путями, проникая в ЦНС. Вирус поражает двигательные нейроны передних рогов шейного отдела спинного

мозга, мозжечок и мягкую оболочку головного мозга.

Вирус гепатита А

Вирус гепатита А относится к семейству пикорнавирусов, роду энтеровирусов.

Геном образует однонитевая молекула +РНК; он содержит три основных белка. Не имеет суперкапсидной оболочки.

Антигенная структура: имеет один вирусспецифический антиген белковой природы.

Вирус устойчив к действию физических и химических факторов.

Основной механизм передачи вируса гепатита А — фекально-оральный. Больной выделяет возбудитель в течение 2—3-й недель до начала желтушной стадии и 8—10 суток после ее окончания. Вирус патогенен только для человека.

Вирус гепатита А попадает в организм человека с водой или пищей, репродуцируется в эпителии слизистой оболочки тонкой кишки и регионарных лимфоидных тканях. Затем возбудитель попадает в кровоток. Максимальные титры вируса в крови выявляют в конце инкубационного и в преджелтушном периодах. В это время возбудитель выделяется с фекалиями. Основная мишень для цитопатогенного действия — гепатоциты. Репродукция вируса в их цитоплазме приводит к нарушению внутриклеточных метаболических процессов и гибели клеток Поражение гепатоцитов сопровождается развитием желтухи. Далее возбудитель с желчью попадает в просвет кишечник и выделяется с фекалиями, в которых отмечается высокая концентрация вируса. После перенесенного заболевания формируется пожизненный гуморальный иммунитет.

ВИРУС ГЕПАТИТА В Относится к семейству Hepadnaviridae. Это икосаэдральные, оболочечные ДНК-содержащие вирусы, вызывающие гепатиты у различных животных и человека. Геном образует неполная (с разрывом одной цепи) кольцевая двухнитевая молекула ДНК. В состав нуклеокапсида входят праймерный белок и ДНК полимераза, ассоциированная с ДНК.

Для эффективной репликации необходим синтез обратной транскриптазы.

Синтез ДНК и сборка вируса осуществляются в цитоплазме инфицированной клетки. Зрелые популяции выделяются отпочковыванием от клеточной мембраны.

Антигенная структура:

1) НВsАг (включает в себя два полипептидных фрагмента):

полипептид preS1, полипептид preS2

2) НВcorАг (является нуклеопротеином,

3) НВeАг (отщепляется от НВcorАг вследствие прохождения его через мембрану гепатоцитов).

Заражение происходит при инъекциях инфицированной крови или препаратов крови; через загрязненные медицинские инструменты, половым путем и интранатально, возможно внутриутробное инфицирование. Клинические проявления варьируются от бессимптомной и безжелтушной форм до тяжелой дегенерации печени.

Вирус гепатита С — РНК-содержащий вирус. Таксономическое положение его в настоящее время точно не определено; он близок к семейству флавивирусов.

Представляет собой сферическую частицу, состоящую из нуклеокапсида, окруженного белково-липидной оболочкой. Размер вириона — 80 нм. РНК имеет зоны, кодирующие синтез структурных и неструктурных белков вируса. Синтез структурных белков кодируют С и Е зоны РНК, а синтез неструктурных белков вируса кодируют NS-1, NS-2, NS-3, NS-4 и NS-5 зоны РНК.

Вирус гепатита С характеризуется антигенной изменчивостью, имеются семь основных вариантов вируса.

Источником инфекции являются больные острым и хроническим гепатитом С и вирусоносители. Вирус передается парентеральным путем, половым путем и от матери плоду (при пери-и постнатальном инфицировании).

Характерны преобладание безжелтушных форм и частый переход в хроническую форму заболевания. Вирус является одним из факторов развития первичной гепатоцеллюлярной карциномы.

Вирус Эбола, Bundibugyo ebolavirus стал причиной вспышки смертельно опасного заболевания в 2007 году. Геном вируса Эбола , обнаруженного американскими учеными в Уганде, не совпадает с геномами извесых ранее вирусов на 30%. Он представлен одной молекулой одноцепочечной негативной РНК с молекулярной массой 4,0-4,2 МД. В центре вириона располагается тяж диаметром 20 нм, который составляет основу цилиндрического спирального рибонуклеопротеида вируса диаметром 30 нм. Между рибонуклеопротеидом и оболочкой вириона располагается промежуточный слой толщиной 3,3 нм. Вирион имеет наружную липопротеиновую мембрану толщиной 20-30 нм, на поверхности которой на расстоянии 10 нм друг от друга располагаются шипы длиной 7-10 нм. В составе вириона, так же как и у вируса Марбург, 7 структурных белков. Болезнь передается при тесном контакте с больными, особенно с кровью или выделениями, содержащими кровь, а также с мокротой и спермой. Поэтому не исключен воздушно-капельный (особенно среди медицинских работников) или половой путь заражения. Инкубационный период 3-16 дней. Начало болезни острое: сильнейшая головная боль, лихорадка, миалгия, тошнота, боли в груди. Затем появляются сыпь, профузный понос с кровью, приводящий к обезвоживанию; развиваются кровотечения, множественными наружными и внутренними кровоизлияниями. Выздоровление медленное.

Исход летальный у 90% людей.

ИММУНИТЕТ (лат. immunitas — освобождение, избавление от чего-либо)

Это способность организма защищать свою целостность и биологическую индивидуальность.

Иммунитет: тканевой и противомикробный.

Открытие иммунитета связано с борьбой с инфекционными болезнями. Смертность от оспы, впервые описанной персидским медиком Разесом (910 г. до н. э.), – 75-100 % (особенно страшна «черная» – гемморагическая оспа). В Европе ежегодно болело 10-12 млн. человек, умирало 1,5 млн. В XVIII в. от нее погибло около 60 млн. человек.

ВИДЫ ИММУНИТЕТА

Противомикробный иммунитет:

- Врожденный (видовой), обусловленный неспецифическими защитными механизмами (барьерная роль кожи, выделение секретов, лизоцима и пр.).

Профессор Мюнхенского университета Макс фон Петтенкофер , доказывая Р. Коху «безвредность» холерного вибриона, в присутствии студентов выпил культуру этой бактерии после стакана содовой, снизившей кислотность его желудочного сока, и не заболел. Другие ученые, повторившие этот эксперимент, заболели.

II . Приобретенный (индивидуальный):

1. Естественный:

а) активный (после болезни);

б) пассивный (антитела по наследству – через плаценту).

2. Искусственный:

а) активный (вакцина);

б) пассивный (сыворотка).

Профессор Эмиль Беринг (открыл способ борьбы с дифтерией) получил из лошадиной крови сыворотку (плазма без фибриногена) и

предположил, что антитела – белки-глобулины .

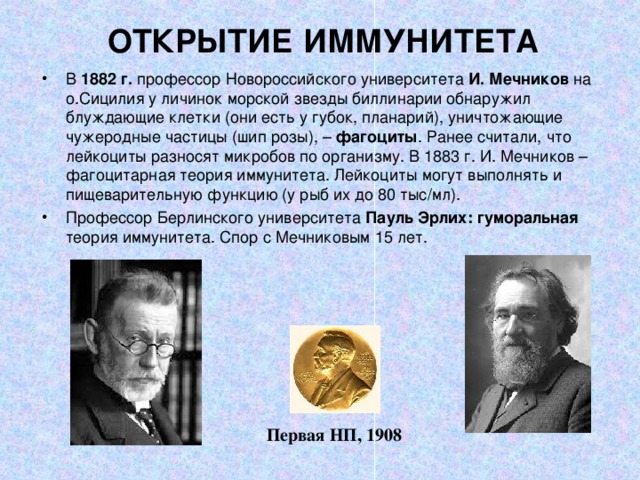

ОТКРЫТИЕ ИММУНИТЕТА

- В 1882 г. профессор Новороссийского университета И. Мечников на о.Сицилия у личинок морской звезды биллинарии обнаружил блуждающие клетки (они есть у губок, планарий), уничтожающие чужеродные частицы (шип розы), – фагоциты . Ранее считали, что лейкоциты разносят микробов по организму. В 1883 г. И. Мечников – фагоцитарная теория иммунитета. Лейкоциты могут выполнять и пищеварительную функцию (у рыб их до 80 тыс/мл).

- Профессор Берлинского университета Пауль Эрлих: гуморальная теория иммунитета. Спор с Мечниковым 15 лет.

Первая НП, 1908

ПРИРОДА ИММУНИТЕТА

Фагоцитарный иммунитет . Фагоцитарной активностью обладают микро- и макрофаги. Микрофаги (гранулоциты: эозинофилы, базофилы, нейтрофилы) – первые в очаге воспаления.

Макрофаги : подвижные (моноциты крови, полибласты и др.) и неподвижные (клетки селезенки, клетки Купфера печени).

Гуморальный иммунитет . Антитела – иммуноглобулины (гетерогенные белки с характерными биологическими и химическими свойствами). Для их синтеза необходима кооперация 3-х типов клеток в организме: Т- и В-лимфоцитов и макрофагов.

ФАГОЦИТАРНЫЙ ИММУНИТЕТ

Макрофаги первыми контактируют с антигеном (чужеродными для организма веществами, индуцирующими образование антител), захватывают, частично гидролизуют его, а остаток частично выделяют на клеточную поверхность. Затем макрофаги передают информацию для иммуногенеза Т- и В-лимфоцитам. В-лимфоциты дифференцируются в плазматические клетки, синтезирующие антитела. Т-лимфоциты контролируют и регулируют этот процесс.

Т-лимфоциты:

- клетки-хелперы , усиливающие антителообразование;

- клетки-супрессоры , тормозящие синтез антител;

- клетки-киллеры , разрушающие чужеродные клетки;

- клетки-активаторы макрофагов.

Антитела накапливаются в сыворотке крови, лимфе, тканях. О наличии антител судят по лизису антигена и потери им токсичности.

Т-лимфоциты

УЧЕНИЕ ПРО ИНФЕКЦИЮ

1. Инфекционный процесс и инфекционная болезнь 2. Характерные особенности инфекционных болезней 3. Формы инфекционного процесса 4. Условия развития и динамика инфекции

Болезнь – это крест, но, может, и опора.

Идеально было бы взять у нее силу и

отвергнуть слабость.

Пусть она станет убежищем, которое

придаст силу в нужный момент.

А если платить нужно страданиями и

отречением – заплатим.

Альбер Камю

ИНФЕКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

Проникновение микроба в организм → развитие комплекса физиологических (адаптационных) и патологических реакций, направленных на восстановление гомеостаза, – инфекционный процесс, или инфекция.

Термин « инфекция » (от лат. infictio , вносить либо вредное, + позднелат. infectio , заражение) определяет и сам инфекционный агент, и факт его попадания в организм.

Проникновение любого микроорганизма в организм → развитие защитных реакций, с пектр которых широк, крайние его полюса — инфекционная болезнь и бессимптомная циркуляция микроорганизма.

Термины « инфекционный процесс » и

« инфекционная болезнь » не тождественны, т.к.

инфекционная болезнь – лишь частный случай

инфекционного процесса , выявляемая клиническими

или лабораторными методами.

ИНФИЦИРУЮЩАЯ ДОЗА

При попадании в организм незначительного числа патогенов их эффективно элиминируют защитные факторы организма.

Для развития заболевания необходимо, чтобы патоген обладал достаточной вирулентностью, а его количество превышало определенный порог.

Инфицирующая доза – определённое количество микробов, обеспечивающее возможность адгезии, колонизации и инвазии в ткани.

На вероятность развития инфекционного процесса и его тяжесть влияет скорость размножения возбудителя: чумная палочка так быстро размножается в организме, что иммунная система практически не успевает ответить на её проникновение формированием защитных реакций.

ДИНАМИКА ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Стадии развитии инфекционного процесса:

- проникновение инфекционного агента; его адаптация к условиям внутренней среды организма; колонизация тканей;

2) образование продуктов жизнедеятельности (токсины, ферменты), оказывающих повреждающее действие → нарушение гомеостаза организма;

3) распространение инфекционного агента из очага проникновения.

Наиболее часто микробы дессеминируют по лимфо- и/или кровотоку. Для характеристики явлений, связанных с нахождением микроорганизмов или токсинов в крови и лимфе, применяют термины:

- бактериемия (наличие в крови бактерий);

- фунгемия (наличие в крови грибов);

- вирусемия (наличие в крови вирусов);

- паразитемия (наличие в крови простейших).

Названные состояния могут сопровождаться

клиническими проявлениями либо протекать

бессимптомно.

ЦИРКУЛЯЦИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ В КРОВОТОКЕ

Микроорганизмы, циркулируя в кровотоке временно , проникают в кровь при чрезмерных физических нагрузках и стрессовых ситуациях (длительной бессоннице, переохлаждении или перегреве организма). Их циркуляция протекает бессимптомно (субклинически).

Клинически выраженные состояния – при проникновении микроорганизмов в кровь в результате травм , после медицинских манипуляций либо из инфекционного очага.

Циркуляция микроорганизмов в кровотоке – важная и обязательная стадия патогенеза инфекций, передающихся через укусы членистоногих – переносчиков заболеваний (чума, сыпной тиф).

СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ПРИ РАЗВИТИИ ИНФЕКЦИИ

Важная особенность бактериемий – микроорганизмы циркулируют в кровотоке, но не размножаются в нём. Уменьшение микробицидных свойств крови → возможность микроорганизмам размножаться в кровотоке → развитие сепсиса ( от греч. sepsis , гниение ) вследствие непрерывного или периодического поступления возбудителей в кровоток.

Состояние, при которых микроорганизм только размножается в крови, – септицемия (от греч. sepsis , гниение, + haima , кровь).

Состояния, при которых микроорганизм не только размножается в кровотоке, но и формирует новые очаги гнойного воспаления в различных тканях и органах, – септикопиемия (от греч. sepsis , гниение, + pion , гной, + haima , кровь).

Если в патогенезе инфекционного заболевания ведущее звено – интоксикация, вызванная циркуляцией экзо- или эндотоксинов возбудителя в крови, то это токсинемия.

Кроме лимфо- и гематогенного путей, некоторые

возбудители распространяются нейрогенным путём,

в том числе непосредственно по

лтросткам нейронов (нейропробазия).

ОКОНЧАНИЕ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА

В ответ на проникновение микроорганизма и/или его токсинов в организме происходит формирование защитных реакций , направленных на инактивирование возбудителя, а также на восстановление гомеостаза. Естественное окончание инфекционного процесса – гибель или выздоровление больного. Выздоровление обычно приводит к развитию невосприимчивости к повторному заражению.

Не всегда инфекционный процесс проходит все стадии своего развития, т.к. при попадании патогена в невосприимчивый (иммунный) организм процесс заканчивается на начальных стадиях.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

- Специфичность (конкретный возбудитель, но гнойно-воспалительные процессы вызываются различными микробами, и один возбудитель ( стрептококк ) способен вызывать различные поражения.

- Контагиозность (заразительность) – способность возбудителя передаваться от одного лица к другому. Индекс контагиозности – процент переболевших лиц в популяции за определённый период (например, заболеваемость гриппом в определённом городе за 1 год).

- Цикличность (развитие инфекционного заболевания ограничено во времени) .

КЛИНИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

1. Инкубационный период ( от лат. incubatio , лежать, спать где-либо ) – определённый для каждой болезни промежуток времени, характерный только для экзогенных инфекций: возбудитель размножается, происходит накопление его клеток и выделяемых им токсинов до определённой пороговой величины, за которой организм начинает отвечать выраженными реакциями.

Продолжительность инкубационного периода – от часов и суток до нескольких лет.

2. Продромальный период ( от греч. prodromes , бегущий впереди, предшествующий ) или « стадия предвестников ».

Первоначальные клинические проявления не несут каких-либо патогномоничных ( от греч. pathos , болезнь, + gnomon , показатель, знак ) для конкретной инфекции признаков. Обычны слабость, головная боль, чувство разбитости. Продолжительность – 24-48 ч.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

3. Период развития болезни: проявляются черты индивидуальности болезни либо общие для многих инфекционных процессов признаки – лихорадка, воспалительные изменения и др. В клинически выраженной фазе можно выделить стадии:

- нарастания симптомов ( stadium incrementum ),

- расцвета болезни ( stadium acme ),

- угасания проявлений ( stadium decrementum ).

КЛИНИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

4. Реконвалесценция ( от лат. r е-, повторность действия, + convalescentia , выздоровление ) – период выздоровления (конечный период инфекционной болезни) может быть быстрым (кризис) или медленным (лизис), или перейти в хроническое состояние .

В благоприятных случаях клинические проявления исчезают быстрее , чем наступает нормализация морфологических нарушений органов и тканей и полное удаление возбудителя из организма.

Выздоровление может быть полным либо сопровождаться развитием осложнений (со стороны ЦНС, костно-мышечного аппарата или сердечно-сосудистой системы).

Период окончательного удаления инфекционного

агента может затягиваться и для некоторых

инфекций ( брюшного тифа ) может

исчисляться неделями.

ФОРМЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

1. Экзо- и эндогенные инфекции

Экзогенные инфекции развиваются в результате проникновения в организм патогенных микроорганизмов из внешней среды.

Эндогенные инфекции развиваются в результате активации и, реже, проникновения условно-патогенных микроорганизмов нормальной микрофлоры из нестерильных полостей во внутреннюю среду организма ( занос кишечных бактерий в мочевыводящие пути при их катетеризации ).

Особенность эндогенных инфекций — отсутствие инкубационного периода.

2. Регионарные и генерализованные инфекции

Регионарные инфекционные заболевания – инфекционный процесс протекает в каком-либо ограниченном, местном очаге и не распространяется по организму.

Генерализованные инфекционные заболевания

развиваются в результате диссеминирования

возбудителя из первичного очага, обычно по

лимфатическим путям и через кровоток.

ФОРМЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

3. Моноинфекции и смешанные инфекции (миксты).

Моноинфекции – заболевания, вызванные одним видом микроорганизмов.

Миксты развиваются в результате заражения несколькими видами микроорганизмов – более тяжёлое течение , а патогенный эффект возбудителей не имеет простого суммарного характера:

- если микроорганизмы активизируют или отягощают течение болезни, они – активаторы, или синергисты ( вирусы гриппа и стрептококки группы В );

- если микроорганизмы взаимно подавляют патогенное действие, они – антагонисты ( кишечная палочка подавляет активность патогенных сальмонелл, шигелл, стрептококков и стафилококков );

- индифферентные микроорганизмы не влияют на активность других возбудителей.

ФОРМЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

4. Суперинфекции, реинфекции, рецидивы.

Суперинфекции или вторичные инфекции возникают на фоне уже имеющегося заболевания.

Реинфекция – случай повторного заражения одним и тем же возбудителем. Реинфекции – не рецидивы.

Рецидивы формируются под действием популяции инфекционного агента, уже циркулирующего в организме , а не в результате нового заражения.

ФОРМЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

5. Манифестные заболевания:

- Типичная инфекция . После попадания в организм инфекционный агент размножается и вызывает развитие характерных патологических процессов и клинических проявлений.

- Атипичная инфекция . Возбудитель размножается в организме, но не вызывает развития типичных патологических процессов , а клинические проявления носят невыраженный, стёртый характер.

Вызвана пониженной вирулентностью возбудителя, активным противодействием защитных факторов, влиянием антимикробной терапии.

- Хроническая инфекция – после инфицирования микроорганизмами, способными к длительному персистированию (от лат. persisto , persistens , выживать, выдерживать).

Образование L -форм , или за счёт изменения антигенной структуры патогенных бактерий – это персистирующие

инфекции.

ФОРМЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

6. Медленные инфекции характеризуются медленной динамикой (многие месяцы, года).

Возбудитель (обычно вирус) проникает в организм и латентно присутствует в клетках. Под влиянием различных факторов инфекционный агент начинает размножаться (скорость репродукции невысокая), заболевание принимает клинически выраженную форму, тяжесть которой постепенно усиливается → гибель пациента.

7. Бессимптомные инфекции. Патогенные микробы попадают в неблагоприятные условия различных областей организма, где погибают либо подвергаются действию защитных механизмов или элиминируются чисто механически.

Возбудитель задерживается в организме, но подвергается такому «сдерживающему» давлению, что не

проявляет патогенных свойств и не вызывает

развития клинически проявлений

( абортивные, скрытые, «дремлющие»

инфекции ).

ФОРМЫ БЕССИМПТОМНЫХ ИНФЕКЦИЙ

- Абортивная инфекция ( от лат. aborto , не вынашивать ) – одна из наиболее распространённых форм, возникает при видовой или внутривидовой, естественной либо искусственной невосприимчивости ( человек не болеет многими болезнями других животных ).

- Латентная, или скрытая, инфекция ( от лат. latentis , спрятанный ) – ограниченный процесс с длительной циклической циркуляцией возбудителя, который размножается в организме; вызывает развитие защитны x реакций, выводится из организма → никаких клинических проявлений не наблюдается – это инаппарантные инфекции ( от англ. inappa r ent , неявный, неразличимый ): вирусные гепатиты, полиомиелит, герпес.

Лица с латентными инфекционными поражениями эпидемически опасны для окружающих.

- Дремлющие инфекции – разновидность латентных инфекций или состояния перенесённого заболевания. Устанавливается клинически не проявляемый баланс между патогенными свойствами возбудителя и защитными системами организма, но под влиянием различных факторов, понижающих резистентность (стрессы, переохлаждения, нарушения питания), микроорганизмы приобретают возможность оказывать патогенное действие.

Лица, переносящие дремлющие инфекции, – резервуар и источник патогена.

ФОРМЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

8. Микробоносительство. Как следствие латентной инфекции или после перенесённого заболевания возбудитель «задерживается» в организме, но подвергается такому «сдерживающему давлению», что не проявляет патогенных свойств и не вызывает развития клинических проявлений. Подобные субъекты выделяют патогенные микроорганизмы в окружающую среду и представляют большую опасность для окружающих.

Выделяют острое (до 3 мес), затяжное (до 6 мес) и хроническое (более 6 мес) микробоносительство.

Носители играют большую роль в эпидемиологии многих кишечных инфекций (дизентерии, холеры, брюшного тифа).

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Эпидемиология изучает условия возникновения инфекционных болезней и механизмы передачи их возбудителей, а также разрабатывает мероприятия по их предупреждению.

Эпидемический процесс включает 3 компонента:

- источник инфекции – различные одушевлённые и неодушевлённые объекты внешней среды, содержащие и сохраняющие патогенные микроорганизмы, – резервуары инфекции, но их роль в заболеваемости человека не одинакова . Для большинства инфекций человека основной резервуар и источник – больной человек, в том числе лица, находящиеся в инкубационном периоде (ранние носители) и на этапах реконвалесценции, либо бессимптомные (контактные) микробоносители.

- механизм, пути и факторы передачи возбудителя;

- восприимчивый организм или коллектив.

Отсутствие одного из компонентов прерывает

течение эпидемического процесса.

ТИПЫ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

- Антропонозы – (от греч. anthropos , человек, + nosos , болезнь) инфекции, при которых источник инфекции – только человек .

- Зоонозы – (от греч. zoon , животное, + nosos , болезнь) инфекции, при которых источники инфекции – животные, но ими могут болеть и люди.

- Зооантропонозы – (от греч. zoon , животное, + anthropos , человек, + nosos , болезнь) инфекции, поражающие животных и способные передаваться человеку ( сибирская язва, бруцеллёз ).

- Сапронозы – (от греч. sapros , гнилой, + nosos , болезнь) инфекции, развивающиеся после проникновения свободноживущих бактерий или грибов в организм человека с объектов окружающей среды и поверхности тела ( при попадании в рану ).

МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУДИТЕЛЯ

Это способы перемещения инфекционного агента из зараженного организма в восприимчивый организм.

Для этого возбудитель должен быть выведен из зараженного организма, некоторое время пребывать во внешней среде и внедриться в восприимчивый организм.

Горизонтальные механизмы передача возбудителя:

- фекально-оральный включает алиментарный ( через грязные руки, пищевые продукты ), водный или контактно-бытовой пути передачи;

- аэрогенный (респираторный) включает воздушно-капельный и воздушно-пылевой пути передачи возбудителя;

- кровяной (трансмиссивный ) через укусы переносчиков;

- парентеральный (через кровь);

- контактный включает раневой и контактно-половой пути.

Для большинства патогенных микроорганизмов путь

передачи от больного лица здоровому специфичен.

Существует также группа заболеваний (вирусных),

возбудители которых способны трансплацентарно

переходить от матери к плоду ( вертикальная передача ).

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

В соответствии с механизмами передачи возбудителя принята классификация инфекционных болезней (по Л.В. Громашёвскому):

І группа – болезни с фекально-оральным механизмом передачи (кишечные инфекции).

ІІ группа – болезни с аэрогенным механизмом передачи (грипп или корь).

ІІІ группа – болезни с трансмиссивным механизмом передачи (малярия, клещевой энцефалит).

IV группа – болезни с контактным механизмом передачи (венерические болезни).

ФАКТОРЫ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУДИТЕЛЯ

Факторы передачи – элементы внешней среды , обеспечивающие передачу возбудителей инфекционных болезней:

- вода,

- различные пищевые продукты,

- воздух,

- почва,

- членистоногие переносчики,

- бытовые предметы.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Интенсивность эпидемического процесса обусловливают:

- свойства и распространённость возбудителя,

- характер иммунной «прослойки» в популяции,

- географическое положение конкретных территорий.

По интенсивности эпидемических процессов выделяют спорадическую заболеваемость, эпидемии и пандемии.

УРОВНИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

- Спорадическая заболеваемость ( от греч. sporadikos , рассеянный ) – обычный уровень заболеваемости конкретной инфекцией в отдельном регионе за определённый период (обычно за 1 год). Количество больных не превышает десяти случаев на 100 000 населения.

- Эпидемия ( от греч. epi -, над, + demos , народ ) - обычный уровень заболеваемости конкретной инфекцией за определённый период резко превышает уровень спорадической заболеваемости. В таких случаях происходит эпидемическая вспышка, а при вовлечении в процесс нескольких регионов – эпидемия.

- Пандемия. В редких ситуациях уровень заболеваемости конкретной инфекцией за определённый период резко превышает уровень эпидемий. При этом заболеваемость не ограничивается пределами конкретной страны или материка, болезнь практически охватывает всю планету. Подобные «сверхэпидемии», или пандемии ( от греч. pan -, всеобщий, + demos , народ ), вызывает очень ограниченный спектр

возбудителей (вирус гриппа).

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИНФЕКЦИЙ

В соответствии с распространённостью выделяют повсеместные ( убиквитарные ) и эндемичные инфекции, выявляемые на определённых, небольших территориях.

По частоте случаев различают:

- кризисные инфекции – заболеваемость – более 100 случаев на

100 000 населения (ВИЧ-инфекция);

- массовые инфекции – заболеваемость – 100 случаев на 100 000 населения ( ОРВИ);

- устранённые управляемые инфекции – заболеваемость – 20-100 случаев на 100 000 населения (корь);

- устранённые неуправляемые инфекции – заболеваемость – менее 20 случаев на 100 000 населения (анаэробные газовые инфекции);

- спорадические инфекции – единичные случаи на 100 000 населения (риккетсиозы).

ЭНДЕМИИ

Эндемичные возбудители вызывают эндемии (от греч. е n -, в, + - demos , народ), которые указывают на заболеваемость в определённом регионе.

- Истинные эндемии обусловливают природные условия региона ( наличие источников инфекции, специфических переносчиков и резервуаров сохранения возбудителя вне организма человека ). Поэтому истинные эндемии – природно-очаговые инфекции.

- Статистические эндемии (убиквитарные инфекции) распространены в различных природных условиях ( брюшной тиф ). Их частоту обусловливают не столько климатические, сколько социально-экономические факторы ( недостатки водоснабжения ).

Понятие социальной эндемии применяют и к неинфекционным болезням (эндемический зоб, флюороз).

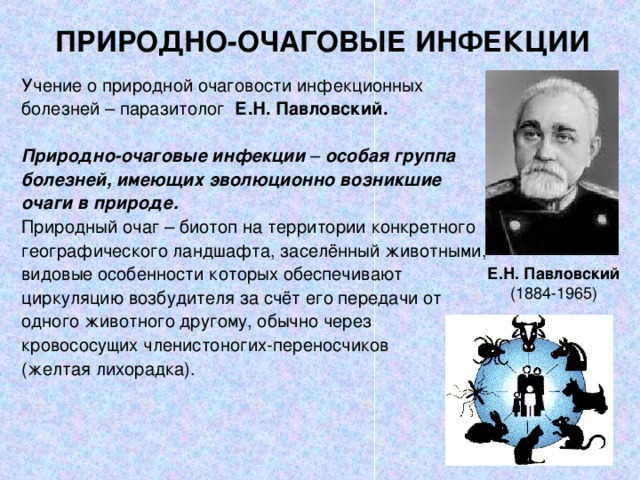

ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ ИНФЕКЦИИ

Учение о природной очаговости инфекционных

болезней – паразитолог Е.Н. Павловский.

Природно-очаговые инфекции – особая группа

болезней, имеющих эволюционно возникшие

очаги в природе.

Природный очаг – биотоп на территории конкретного

географического ландшафта, заселённый животными,

видовые особенности которых обеспечивают

циркуляцию возбудителя за счёт его передачи от

одного животного другому, обычно через

кровососущих членистоногих-переносчиков

(желтая лихорадка).

Е.Н. Павловский

(1884-1965)

ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ ИНФЕКЦИИ

- Эндемичные зоонозы, ареал которых связан с ареалом животных – хозяев и переносчиков (клещевой энцефалит).

2. Эндемичные метаксенозы связаны с ареалом животных, прохождение через организм которых – важное условие распространения болезни (жёлтая лихорадка). При появлении в определённое время в очаге человека переносчики могут заразить его природно-очаговой болезнью → зоонозные инфекции становятся антропозоонозными.

Вирус жёлтой лихорадки

КОНВЕНЦИЯ ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Для предупреждения возникновения особо опасных инфекционных болезней, склонных к быстрому распространению, разработаны международные правила (конвенция) по получению информации об их появлении и мерам профилактики. В случае их возникновения страны обязаны ставить в известность ВОЗ и регулярно сообщать о проводимых противоэпидемических мероприятиях.

ВОЗ обрабатывает и рассылает информацию во все страны мира.

Рассмотрев полученную информацию, представители стран принимают решение о проведении карантинных мероприятий и информируют об этом ВОЗ.

КОНВЕНЦИОННЫЕ И ОСОБО ОПАСНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Конвенционные, или карантинные, инфекции – чума, жёлтая лихорадка, холера.

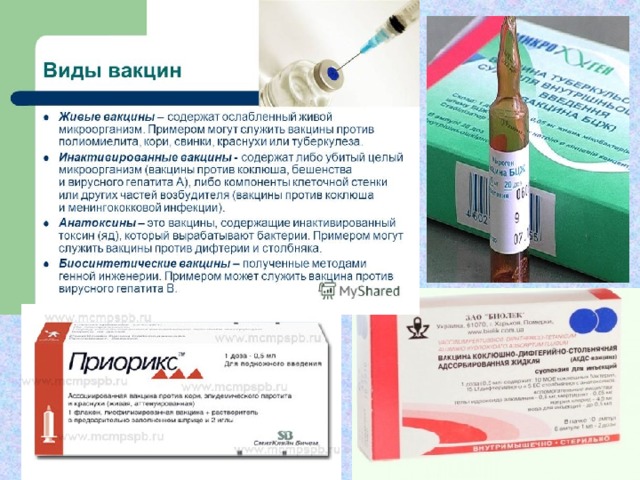

Особо опасные инфекции – острые инфекционные болезни человека, способные к внезапному появлению, быстрому распространению и характеризующиеся тяжёлым течением и высокой летальностью: конвенционые инфекции, сибирская язва, туляремия, полиомиелит, геморрагические лихорадки Ласса, Эбóла и Марбург, сыпной и возвратный тифы, бруцеллёз, малярия.