ИСТОРИЯ РОССИИ С 9 ПО 11 в.в.

Готовимся к ОГЭ

Бочегова В.А., учитель истории

МБОУ «»Макушинская СОШ №1

ПЛАН

1

Даты

2

Князья

3

Культура

4

Термины

5

Карты

- МОНАРХИЯ - государство во главе с монархом - единоличным правителем, в основном получающим власть по наследству (князь, царь, король, император и т.д.). Различают неограниченную (абсолютизм) и ограниченную (конституционную, парламентарную), где власть монарха отграничена парламентом и статьями Конституции.

- НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - тип хозяйства, при котором продукты труда производятся непосредственно для удовлетворения потребностей самих производителей. Все необходимое производится на месте и почти нет надобности в рынке (кроме соли, железа, роскоши - всего того, чего нет в данном районе). С развитием обмена постепенно вытесняется товарным производством.

- МОНАСТЫРЬ (гр. - келья отшельника) - община монахов (монахинь) с определенными правилами (устав). Монахи отрекаются от светской жизни, принимают постриг, обет безбрачия, воздержания, обязаны строго выполнять устав. Владел землями, монастырскими крепостными крестьянами. Настоятель монастыря игумен (игуменья). В 1650-1725 гг. действовал Монастырский приказ - центральное государственное учреждение, ведавшее административно-финансовыми и судебными вопросами церковного управления.

- ПАТРИАРХАТ (гр. - власть отца) - период первобытнообщинного строя при главенствующей роли мужчин в хозяйстве, обществе, семье, когда родство ведется по мужской линии. Сменил эпоху матриархата, сложился при разложении первобытнообщинного строя.

- ПЕРЕЛОГ - примитивная система земледелия, при которой после нескольких урожаев землю оставляли без обработки на 8-15 лет для восстановления плодородия почвы и переходили на новый участок.

- ПОГОСТ - центр сельской общины, платившей дань - урок, установленный князем. Позже центр административно-податного округа, крупное селение с церковью и кладбищем. С XVIII в. название отдельно стоящей церкви с кладбищем; сельское кладбище.

- ПОДОЛ - часть древнерусского города, расположенная у подножья горы, на низменном месте у реки (нижняя часть Киева, центр ремесла и торговли, речной порт).

Присва́ивающее хозя́йство — один из четырёх принципов производства , хозяйство с преобладающей экономической ролью охоты , собирательства и рыболовства , что соответствует самой древней стадии хозяйственно-культурной истории человечества.

Производя́щее хозя́йство — хозяйство, где основным источником существования являются выращиваемые культурные растения и домашние животные. При переходе от присваивающего хозяйства к производящему общество перешло от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию .

Славя́не — крупнейшая в Европе этноязыковая общность.

Подсе́чно-огнево́е земледе́лие — одна из примитивных древних систем земледелия лесной зоны, основанная на выжигании леса и посадке на этом месте культурных растений. Место вырубки и выжига леса при подсечно-огневом земледелии на Руси назывался лядом .

Двухполье,Трёхпо́лье — система севооборота с чередованием, например, пара , озимых и яровых культур

Ры́нок — категория товарного хозяйства [1] , совокупность экономических отношений , базирующихся на регулярных обменных операциях между производителями товаров (услуг) и потребителями .

Го́род — крупный населённый пункт , жители которого заняты, как правило, не сельским хозяйством .

торговли на Софийской и Торговой сторонах в XII—XV вв. сформировались жилые районы ( концы ). Поселения ( концы ) первоначально состояли из разделённых усадеб

Село́ — один из видов населённых пунктов России , относящихся к так называемым сельским населённым пунктам.

Князь — глава феодального монархического государства или отдельного политического образования ( удельный князь) в IX - XVI веках у славян и некоторых др. народов ; представитель феодальной аристократии ;

Ве́че (общеславянское; от славянского вѣтъ — совет) — народное собрание городской, родоплеменной и/или союзнической общины в древней и средневековой Руси .

Купец — человек ( торговец ), занятый в сфере торговли , купли-продажи.

Профессия купца известна ещё в древней Руси, в IX — XIII веках .

Исла́м ( араб. الإسلام — «покорность», «предание себя [Богу]») — самая молодая и вторая по численности приверженцев после христианства мировая монотеистическая авраамическая религия .

Иудаи́зм , иуде́йство ( др.-греч . Ἰουδαϊσμός), «иудейская религия» — религиозное, национальное и этическое [1] мировоззрение, сформировавшееся у еврейского народа, одна из древнейших монотеистических религий человечества и самая древняя из существующих по настоящее время

Епа́рхия ( греч. ἐπαρχία — « удел, область ») в христианской церкви — административно-территориальная единица во главе с епископом (архиереем).

Автокефа́лия ( греч. αὐτοκεφαλία от αὐτός — сам + κεφαλή — голова) — самоуправление, независимость. Автокефальной называется административно независимая Поместная церковь , предстоятелем которой является епископ в сане патриарха , или архиепископа , или митрополита .

Респу́блика ( лат. res publica — «общее дело») — форма государственного правления , при которой все органы государственной власти либо избираются на определённый срок,

Поса́дник — глава города , «посаженный» ( назначенный ) князем (первоначально, затем вечем ), в землях, входивших в состав Древнерусского государства. Посадник подчинялся народному вече и контролировал власть князя. Посадник ведал охраной правопорядка, судом, подписанием дипломатических договоров. Под рукой посадника находилось посадское войско.

Воево́да — воинский начальник (военачальник) — ратный воевода , нередко как правитель (государственный деятель) — местный воевода , иногда совмещавший административные и военные функции в управлении определённой административно-территориальной единицей и военными формированиями ( войском ), комплектующимися по территориальному принципу.

Ты́сяцкий — должностное лицо княжеской администрации в городах Средневековой Руси [1] . Первоначально военный руководитель городского ополчения («тысячи»), которому подчинялись десять сотских .

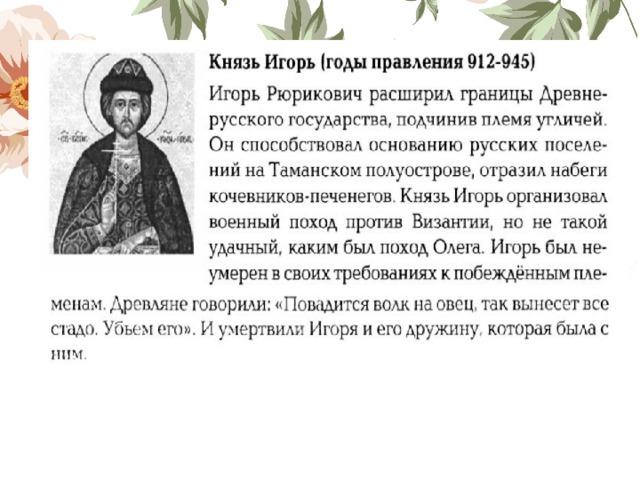

![Боя́рин (ж.р. боя́рыня , мн.ч. боя́ре ) — в узком смысле высший слой феодального общества в X — XVII веках Отрок — младший член дружины князя в Древней Руси. Гриди (ед. ч. «гридь» [1] ) — в Древней Руси княжеские дружинники , телохранители князя ( IX - XII века ). Жили в дворцовых помещениях — гридницах. В Новгородской республике — постоянное войско , непосредственно подчинявшееся посаднику и располагавшееся в новгородских пригородах в качестве засады ( гарнизона ) Дети́нец — центральная часть древнерусского города [1] , одно из названий внутренней городской крепости, например, Новгородский детинец и Киевский детинец , близко по значению к слову кремль . Дружи́на — княжеское войско . Дружина являлась таким же необходимым элементом в древнерусском обществе , как и князь. Князь нуждался в военной силе, как для обеспечения внутреннего порядка, так и для обороны от внешних врагов . Дружинники были реальной военной силой, всегда готовой к бою , а также советниками князя.](https://fsd.multiurok.ru/html/2018/02/25/s_5a92974258c22/img34.jpg)

Боя́рин (ж.р. боя́рыня , мн.ч. боя́ре ) — в узком смысле высший слой феодального общества в X — XVII веках

Отрок — младший член дружины князя в Древней Руси.

Гриди (ед. ч. «гридь» [1] ) — в Древней Руси княжеские дружинники , телохранители князя ( IX - XII века ). Жили в дворцовых помещениях — гридницах. В Новгородской республике — постоянное войско , непосредственно подчинявшееся посаднику и располагавшееся в новгородских пригородах в качестве засады ( гарнизона )

Дети́нец — центральная часть древнерусского города [1] , одно из названий внутренней городской крепости, например, Новгородский детинец и Киевский детинец , близко по значению к слову кремль .

Дружи́на — княжеское войско . Дружина являлась таким же необходимым элементом в древнерусском обществе , как и князь. Князь нуждался в военной силе, как для обеспечения внутреннего порядка, так и для обороны от внешних врагов . Дружинники были реальной военной силой, всегда готовой к бою , а также советниками князя.

![Боя́рин (ж.р. боя́рыня , мн.ч. боя́ре ) — в узком смысле высший слой феодального общества в X — XVII веках Отрок — младший член дружины князя в Древней Руси. Гриди (ед. ч. «гридь» [1] ) — в Древней Руси княжеские дружинники , телохранители князя ( IX - XII века ). Жили в дворцовых помещениях — гридницах. В Новгородской республике — постоянное войско , непосредственно подчинявшееся посаднику и располагавшееся в новгородских пригородах в качестве засады ( гарнизона ) Дети́нец — центральная часть древнерусского города [1] , одно из названий внутренней городской крепости, например, Новгородский детинец и Киевский детинец , близко по значению к слову кремль . Дружи́на — княжеское войско . Дружина являлась таким же необходимым элементом в древнерусском обществе , как и князь. Князь нуждался в военной силе, как для обеспечения внутреннего порядка, так и для обороны от внешних врагов . Дружинники были реальной военной силой, всегда готовой к бою , а также советниками князя.](https://fsd.multiurok.ru/html/2018/02/25/s_5a92974258c22/img34.jpg)