Урок кубановедения в 3 классе

«Твои земляки – труженики»

Автор : учитель начальных классов

МОУ СОШ №25 г.Сочи

Мухина М.В.

Гордон Аркадий Львович (1871- 1940) первый врач города, добился создания городской больницы

С именем А. Л. Гордона связано становление и развитие системы здравоохранения Сочи в конце ХIХ начале ХХ века.

Дело отца продолжил сын - Кирилл Аркадьевич Гордон. В годы Великой Отечественной войны он был ведущим хирургом сочинской госпитальной базы. Сегодня уже третье поколение Гордонов продолжает семейную династию врачей. Кирилл Владиславович Гордон - их внук - доктор медицинских наук, профессор. Благородное дело служения сочинцам продолжается.

В Сочи 21 ноября 2017 года открыли памятник врачу Аркадию Гордону

7 февраля 1897 года родился Кирилл Аркадьевич Гордон — известный сочинский врач, хирург, кандидат медицинских наук, историк, географ, краевед.

В довоенное время Гордон работал по специальности травматология. С началом войны был ведущим хирургом в сочинских госпиталях в звании майора медицинской службы, участвовал в подготовке хирургических кадров для госпиталей. Под его руководством переквалификацию прошли свыше 400 врачей. По окончании войны работал заведующим хирургического отделения 1 Сочинской курортной поликлиники, а также врачом-консультантом в ряде престижных санаториев курорта. В 1965 году Гордону была присвоена квалификация хирурга-курортолога высшей категории. Кирилл Аркадьевич опубликовал 43 научные работы по медицинской тематике.

Им было написано несколько работ, связанных с историей города Сочи. Участвовал в общественной жизни города. Являясь Почетным членом Сочинского отдела Северо-Кавказского Российского Географического Общества, часто выступал с докладами о своих путешествиях перед городской общественностью.

Константинов Василий Константинович (1867 – 1920) – инженер, построил за 2 года дорогу Адлер-Красная Поляна (сын Е.П.Майковой), организатор Кавказского горного клуба.

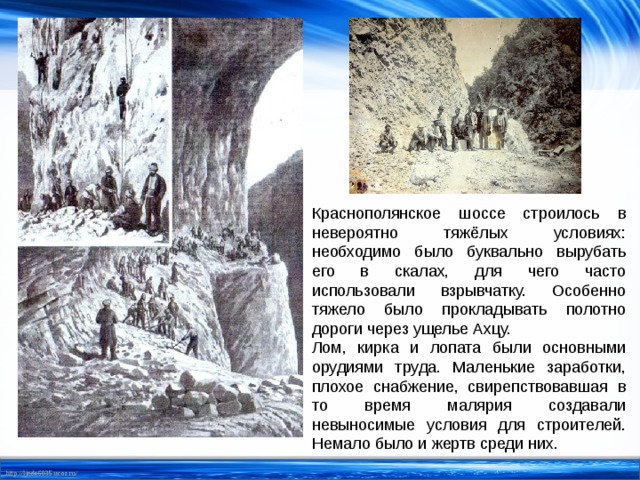

В 1897 году на государственные средства начинается строительство шоссе от побережья до селения Красная Поляна протяжённостью 45 вёрст. Ранее единственным путём сообщения служила старая конная тропа, которая шесть месяцев в году был непроходима из-за снегов и жители Красной Поляны должны были заранее запасаться провизией на всю зиму.

Руководил строительством талантливый специалист, горный инженер Василий Константинович Константинов. В 1886 году он окончил Петербургскую гимназию Императорского человеколюбивого Общества и был отмечен золотой медалью за незаурядные способности к овладению знаниями. В 1894 году он получил диплом инженера путей сообщения, а двумя годами позже ему было поручено строительство горного шоссе Адлер — Красная Поляна.

«Строительство дороги, буквально вырубленной в скале, делает честь таланту г-на Константинова, — такое мнение высказал французский географ и спелеолог Эдвард Альфред Мартель (1859-1938) в своей книге «Кавказская ривьера. Путешествие по югу России и по Абхазии».

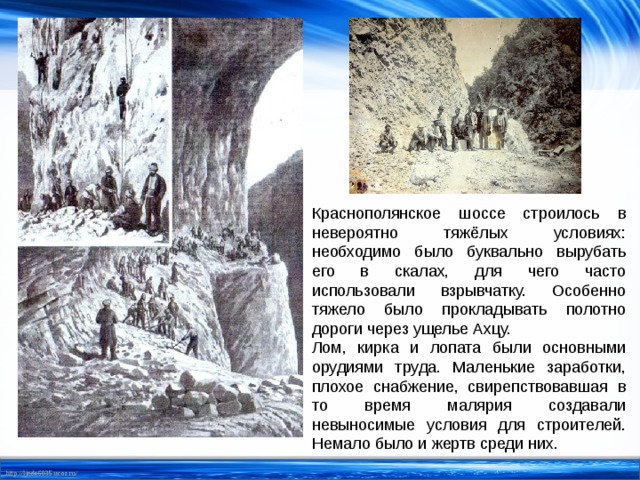

Краснополянское шоссе строилось в невероятно тяжёлых условиях: необходимо было буквально вырубать его в скалах, для чего часто использовали взрывчатку. Особенно тяжело было прокладывать полотно дороги через ущелье Ахцу.

Лом, кирка и лопата были основными орудиями труда. Маленькие заработки, плохое снабжение, свирепствовавшая в то время малярия создавали невыносимые условия для строителей. Немало было и жертв среди них.

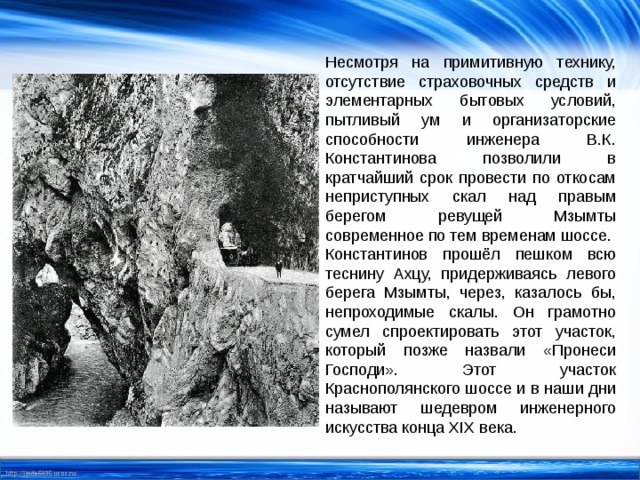

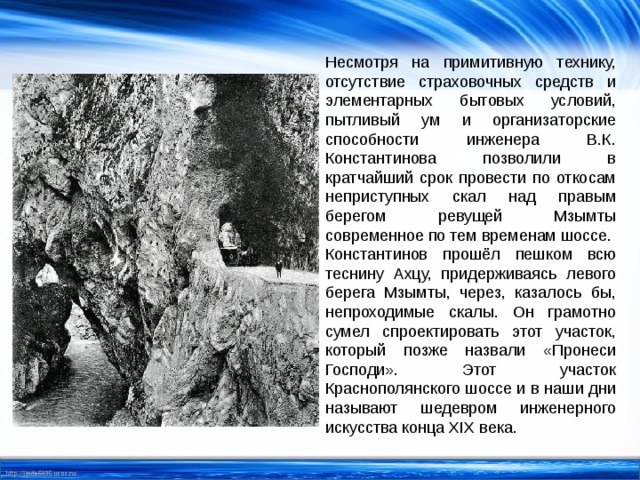

Несмотря на примитивную технику, отсутствие страховочных средств и элементарных бытовых условий, пытливый ум и организаторские способности инженера В.К. Константинова позволили в кратчайший срок провести по откосам неприступных скал над правым берегом ревущей Мзымты современное по тем временам шоссе.

Константинов прошёл пешком всю теснину Ахцу, придерживаясь левого берега Мзымты, через, казалось бы, непроходимые скалы. Он грамотно сумел спроектировать этот участок, который позже назвали «Пронеси Господи». Этот участок Краснополянского шоссе и в наши дни называют шедевром инженерного искусства конца XIX века.

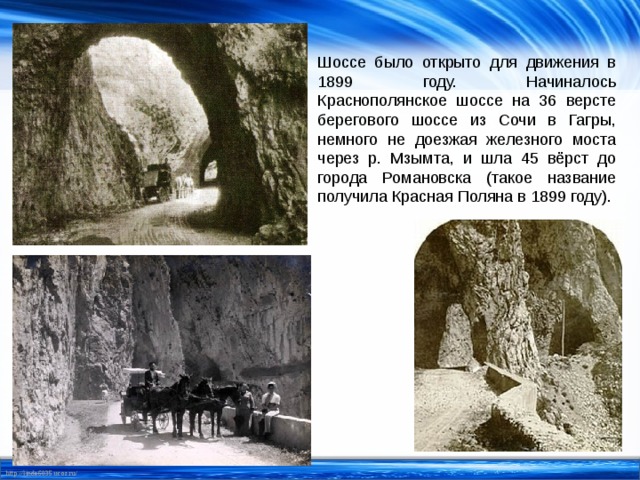

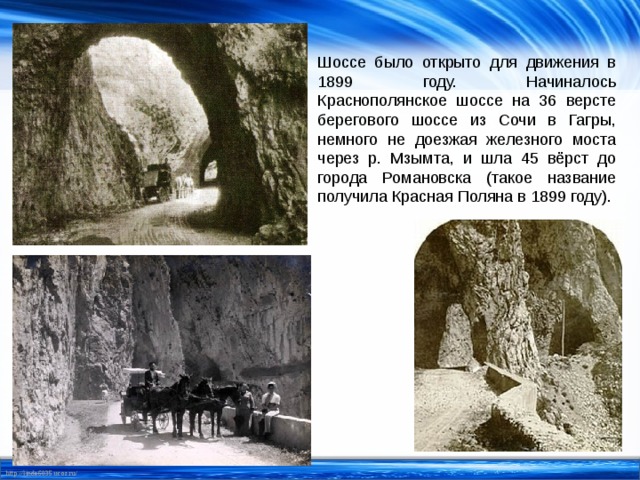

Шоссе было открыто для движения в 1899 году. Начиналось Краснополянское шоссе на 36 версте берегового шоссе из Сочи в Гагры, немного не доезжая железного моста через р. Мзымта, и шла 45 вёрст до города Романовска (такое название получила Красная Поляна в 1899 году).

Подгурский Виктор Францевич

(1874 – 1927) врач, создатель первой лечебной базы и пропагандист лечения Мацестой.

Виктор Францевич Подгурский родился в 1874 году. Появился на свет в крестьянской семье. Окончив гимназию, поступил в Харьковский университет на медицинский факультет. Сразу же после его окончания он приезжает в Сочи. Он лечит строителей Новороссийско-Сухумского шоссе. Условия работы - почти первобытные, но это позволяет ему получить богатый врачебный опыт.

В 1903 году он открывает физиотерапевтическую лечебницу. Она становится первым профилактическим учреждением Сочи. Лечебница находилась у моря. Там отдыхающие принимали теплые морские ванны и делали физиопроцедуры.

До 1904 года Подгурский практикует в основном в Москве, но регулярно приезжает в Сочи. Все это время Подгурский внимательно изучает долину р. Мацесты. Он наблюдает за воздействием мацестинских источников на больных, анализирует опыт исследований, проводимых другими учеными.

Он активно пропагандирует лечебные свойства мацестинских источников везде, где только возможно. Пишет статьи в медицинские журналы, читает лекции, делает доклады. Основы теории мацестотерапии, изложенные в работах доктора Подгурского, полностью подтвердились более поздними исследованиями. Подгурский назначается главным распорядителем и ответственным лицом по управлению Мацестой.

Создается акционерное общество «Мацестинские серные источники», и он становится его директором-распорядителем. И в дальнейшем вся его деятельность связана со строительством, расширением, благоустройством и улучшением Мацестинского курорта.

Во время Первой мировой войны служил ординатором в пятигорском военном госпитале. После революции вернулся в Сочи, где руководил лазаретом для тифозных больных. Занимался организацией курортной поликлиники, где в дальнейшем тщательно велись наблюдения за больными, лечившимися на мацестинских источниках. Опыт своих 15-летних наблюдений Подгурский описал в книге «Мацестинские воды».

Соколов Сергей Юрьевич (1875- 1964) – врач, организатор борьбы с малярией

Сергей Соколов родился 4 августа 1875 года в Харьковской губернии. Учился в фельдшерско-акушерской школе, окончил частные университетские курсы и медицинский факультет в городе Юрьеве. Практиковал в клиниках Петербурга и Москвы. В 1920 году его отправили на борьбу с эпидемией тифа на Урале. Там он и сам переболел тифом, но успешно выполнил поставленную задачу.

После его назначают заведующим Туапсинским курортом. В его ведении — все побережье от Туапсе до Адлера. Здесь Соколов сталкивается с огромной трудностью — большинство его новых подчиненных, как и местных жителей, больны малярией. На Кавказе в то время было заражено почти 45% всего населения региона. Люди вымирали целыми семьями, не затронутые заразой спасались бегством. Так, за 6 лет из 48 семей Адлера осталось лишь 15, 18 погибло, переселились 15.

Сергей Юрьевич организовал в нескольких городах побережья, в том числе и Сочи, противомалярийные станции. Соколов добивается, чтобы больных лечили на станциях бесплатно. Основной переносчик болезни — комары «анофлес». Вся борьба направлена на их уничтожение. Население призывают соблюдать санитарные нормы и гигиену. Водоемы и лужи обрабатывают нефтью и керосином. Создаваемая пленка не дает вылететь новорожденным комарам.

За 4 года борьба дала ощутимые результаты. Но позже, уровень заболеваемости вновь стал критическим. В 1933 году наш город относился к районам особо пораженным малярией. В это же время на начинается строительство Сочи-Мацестинского курорта. И проблемы малярии решают уже на государственном уровне. Осушают старые лужи и водоемы, проводят канализацию, завозят рыбку-гамбузию, которая поедает личинки комаров, разводят эвкалипт.

Спасению Сочи от малярии Сергей Юрьевич посвятил более 30 лет своей жизни. Сегодня, почтить память великого медика к мемориалу пришли благодарные жители города, продолжатели его дела и ученики эколого-биологического центра, который с недавних пор носит имя С. Ю. Соколова. Собравшиеся рассказывали об ученом и говорили слова благодарности за его немыслимый труд.

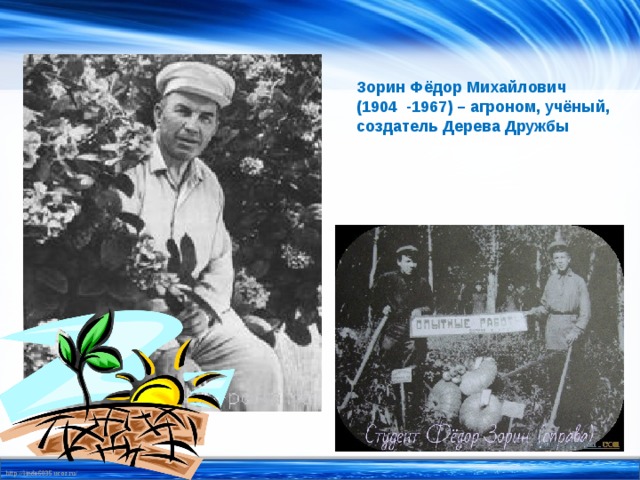

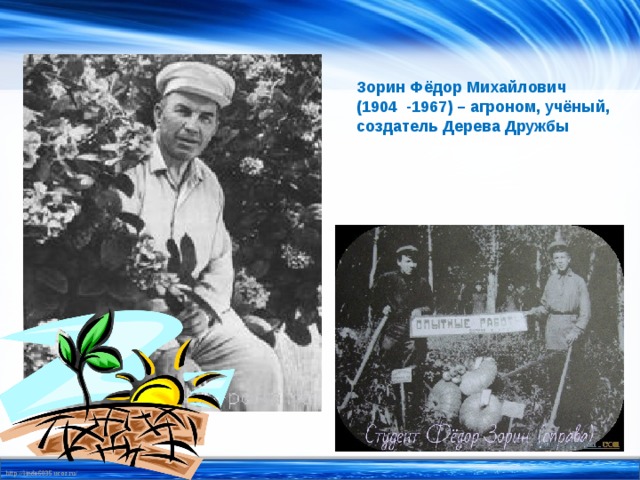

Зорин Фёдор Михайлович

(1904 -1967) – агроном, учёный, создатель Дерева Дружбы

Создатель Дерева Дружбы. Кандидат сельскохозяйственных наук (1944 г.), селекционер. Федор Михайлович вывел ценные сорта мандарин, грейпфрутов, лимонов, слив, инжира, ореха фундук. Автор более 40 научных работ.

Родился в 1904 году в селе Красное Рязанской губернии. В 1932 году окончил Горский сельскохозяйственный институт города Владикавказ. С 1933 года жил в Сочи. Работал в НИИ Горного садоводства и цветоводства.

Севастьянов Виталий Иванович

(1935 - 2010) – инженер, космонавт №22, дважды Герой Советского Союза

Родился 8 июля 1935 года в городе Красноуральске Свердловской области. В 1945 году семья Севастьяновых переехала в Сочи. В 1953 году, по окончании с золотой медалью сочинской средней школы № 9 имени Николая Островского, Виталий поступает в Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе. В сентябре 1958 года, ещё будучи студентом, он начал работать по совместительству техником 9-го отдела ОКБ-1. По окончании МАИ имени С. Орджоникидзе, с апреля 1959 года работал инженером (с января 1964 года — старшим инженером) 9-го отдела ОКБ-1.

С 1960 по 1963 годы Виталий Иванович читал курс лекций по механике космического полёта космонавтам Центра подготовки космонавтов. В июле 1964 года назначен на должность исполняющего обязанности начальника группы, а ноябре 1964 года был утверждён в должности начальника группы 90-го отдела. В том же году В. Севастьянов окончил аспирантуру 102 кафедры МАИ, а в апреле 1965 года защитил кандидатскую диссертацию, получив степень кандидата технических наук.

С 1 по 19 июня 1970 года В. Севастьянов совершил свой первый космический полёт в качестве бортинженера космического корабля «Союз-9» (вместе с Андрияном Николаевым). Программа полёта включала обширный комплекс научно-технических и медико-биологических исследований и экспериментов. Экипаж корабля установил мировой рекорд длительности пребывания в космосе — 17 суток 16 часов 58 минут 55 секунд. После возвращения из этого рекордного по продолжительности полёта космонавты испытывали серьёзные трудности при адаптации к земной гравитации («эффект Николаева»), что впервые поставило вопрос о необходимости разработки тренажёров для длительных космических полётов.

Интернет-ресурсы:

http://arch-sochi.ru/2015/10/krasnopolyanskoe-shosse-kak-stroili-dorogi-za-117-let-do-sochinskoy-olimpiadyi /

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Константинов,_ Василий_Константинович ? previous=yes

http:// ruspekh.ru/people/item/podgurskij-viktor-frantsevich

http:// spacegid.com/kosmonavt-sevastyanov-vitaliy-ivanovich.html#ixzz54Sf9IgRN

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Севастьянов,_ Виталий_Иванович

Шаблон презентации - Сайт http://linda6035.ucoz.ru/