СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Презентация по мировоззренческим и художественным основам творчества А.Т. Твардовского

Предлагается презентация, отражающая содержание авторской монографии по творчеству А.Т.Твардовского.

Просмотр содержимого документа

«Презентация по мировоззренческим и художественным основам творчества А.Т. Твардовского»

Трансформация христианской и народной мифопоэтической традиции в темах, образах и мотивах творчества А. Т. Твардовского

ФГБНИУ

«Российский научно-исследовательский институт

культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева»

к. филол. н., доц. Н. В. Кузина

2015

Доминанты художественного мышления Твардовского

Основой для формирования поэтики Твардовского является крестьянская культура и крестьянское мировоззрение. Напластованиями стали смена жизненных условий, образование и самообразование, уход в город, переживание новой идеологии и ее противоречий. Из этих компонентов формируется авторский художественный код и авторская эстетика.

Идея гармоничного соединения в одной общей структуре старого и нового (стихотворение «Гость», поэма «Страна Муравия»):

И черные – с построек старых – бревна

Меж новых хорошо легли в забор («Гость»).

Символом гармоничного соединения старого и нового является у Твардовского древний город, совместивший в облике разные исторические эпохи. Городской пейзаж приобретает символическое значение:

«Новый мост, сооруженный саперами на месте взорванного, ведет прямо в пролом Стены, и его настил смыкается с мостовой главной улицы города - Советской. Она поднимается вверх, к центру, огибая подножие Соборной горы. Изношенные ступени лестницы, ведущей к главному входу в собор, начинаются от самого тротуара. Потемневшие плиты белого камня, обозначенные прорастающей в щелях между ними травкой, - они не постарели, они все те же, что были, - старые, неровно вытоптанные, по форме напоминающие какие-то каменные чаши. Правый тротуар улицы идет по краю глубокого оврага» (Т.4.С.403.).

«Какая это тяжелая, сложная и многослойная громада - старинный город. Медленный, непрерывный, необозримый в своем объеме труд многих поколений людей! Время, обнимающее собой и первый камень, заложенный на месте Свирской церкви, одного из древнейших памятников русского зодчества, и нынешнюю кирпичную кладку...» (Т.4.С.405.)

1. Отразившаяся в фольклоре и общая для бессознательного символика.

2. Мифопоэтическое, замешанное на народной обрядности, сказке и других формах фольклора.

3. Христианская образность. Содержание канонических и неканонических религиозных текстов, слышанных в детстве.

4. Традиции культуры серебряного века.

5. Государственная идеология, началом формирования которой стал рубеж XIX-XX веков.

Библейский подтекст в творчестве Твардовского

- Отрицательную коннотацию в раннем творчестве имеют образы, темы, мотивы, связанные с церковным бытом (священники и их образ жизни, церковная утварь, эпизоды церковной службы).

- С положительной коннотацией в текстах выступает библейская символика, возникающая в том числе и в текстах, описывающих реалии жизни советского общества:

- описание строительства электростанции на Ангаре - аллюзии на Ветхий и Новый завет – книгу «Бытия» и «Откровения Иоанна Богослова» («Порог Падун»);

- описание строительства линии электропередач в Предуралье – аллюзии на известное историософское выражение «Ex oriente lux» («Свет всему свету!»);

- воспоминания о смерти Ленина (цикл «Памяти Ленина») – воспроизведение примет праздников рождественско-пасхального цикла;

- описание освоения Сибири и строительства железной дороги - аллюзии на «Песнь песней» Соломона («Дорога дорог»);

- рассуждение о смысле творчества - аллюзии на Евангелие от Матфея и Иоанна («Вся суть - в одном-единственном завете», «Слово о словах»);

- рассказ о молоденькой девушке-партизанке или о собственной юности и о «непроявленном» еще даре поэта – воспроизведение важнейшей богородичной и троичной христианской символики («Костя», «Погубленных березок вялый лист...»);

- разговор об атомной угрозе, новом Апокалипсисе – аллюзии на образность вербного воскресенья и стихотворение А. Блока «Вербочки» («В случае главной утопии…»).

- конец 1920-х гг.

- 1930-е гг.

- 2-я половина

1950 – 1960-е гг.

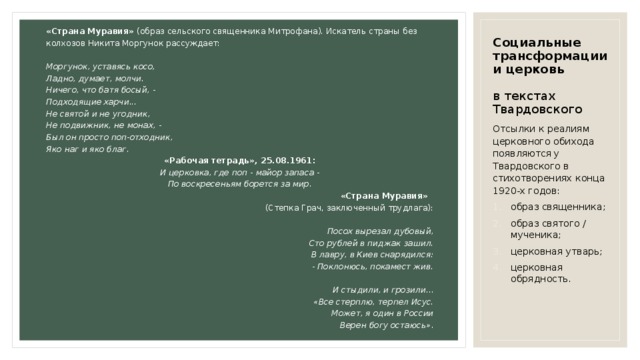

«Страна Муравия» (образ сельского священника Митрофана). Искатель страны без колхозов Никита Моргунок рассуждает:

Моргунок, уставясь косо,

Ладно, думает, молчи.

Ничего, что батя босый, -

Подходящие харчи...

Не святой и не угодник,

Не подвижник, не монах, -

Был он просто поп-отходник,

Яко наг и яко благ.

«Рабочая тетрадь», 25.08.1961:

И церковка, где поп - майор запаса -

По воскресеньям борется за мир.

«Страна Муравия»

(Степка Грач, заключенный трудлага):

Посох вырезал дубовый,

Сто рублей в пиджак зашил.

В лавру, в Киев снарядился:

- Поклонюсь, покамест жив.

И стыдили, и грозили...

«Все стерплю, терпел Исус.

Может, я один в России

Верен богу остаюсь».

Социальные трансформации и церковь в текстах Твардовского

Отсылки к реалиям церковного обихода появляются у Твардовского в стихотворениях конца 1920-х годов:

- образ священника;

- образ святого / мученика;

- церковная утварь;

- церковная обрядность.

— Что за помин?

— Помин общий.

— Кто гуляет?

— Кулаки!

Поминаем душ усопших,

Что пошли на Соловки.

— Их не били, не вязали,

Не пытали пытками,

Их везли, везли возами

С детьми и пожитками.

А кто сам не шел из хаты,

Кто кидался в обмороки, —

Милицейские ребята

Выводили под руки...

— Будет нам пить,

Будет дурить...

— Исус Христос

Чудеса творил...

(…)

— Исус Христос

По воде ходил...

(«Страна Муравия»)

Отправление религиозных обрядов , сопровождающих жизнь крестьянина, в советскую эпоху

помин;

свадьба;

посевная.

Ломка религиозного сознания в 1920-1930 гг.

За сотни лет здесь выходил народ

Так поголовно только в памятные годы.

С надеждами на урожайный год,

С иконами, с попами - крестным ходом.

Запел механик, кто-то выше взял,

Запели все - мужчины, женщины и дети -

«Интернационал»! «Интернационал»!

И пели словно в первый раз на свете. («Тракторный выезд », 1931)

...Наш праздник престольный

Справляли на первый год.

Делал что-то на риге я,

А мне говорят меж тем:

- Против ты старой религии?...

- Нет, - говорю, - зачем?.. -

Ладно. И кто-то пулей

Водки на всех привез.

И загудел, как улей,

Праздник на весь колхоз... («Рассказ председателя колхоза », 1935)

- иконы, церковная утварь и обрядность появляется в текстах Твардовского 1920 – 1930-х гг. как маркер жизни крестьян, не принимающих колхозный строй (или вносящих в колхозные традиции прежний устоявшийся уклад);

- образ веротерпимого председателя колхоза, не отрицающего церковных праздников, но старающегося следовать партийной линии в управлении хозяйством.

Праздники годового цикла и посты в новом советском укладе жизни

«Дневник председателя колхоза», запись от 8 марта 1931 г. о стенгазете, сделанной школьниками, председатель анализирует тексты этой газеты и отчасти обвиняет себя в мягкости по отношению к обычаям, сложившимся в крестьянской среде:

« 2) Заметка о том, что «у нас в колхозе есть люди, которые поощряют религиозные предрассудки». И спрашивается: «Почему на первой неделе великого поста старухи получили лошадь ехать на говенье?» А лошадь-то Фросиной делегации дал я ».

Твардовский показывает в прозе, что крестьяне и в колхозах определяют ход событий жизни, соизмеряясь с праздниками годового цикла и датами по христианскому календарю. Эти даты могут быть не связаны напрямую в сознании крестьянина с церковным обрядом, а, скорее, с определенными хозяйственными работами, событиями: «Дневник председателя колхоза» - расчет с работниками проводится на Покров день (день Покрова Богородицы). В очерке 1946 г. «В родных местах» воспоминания о детстве автора-повествователя и инвалида Мишки Мартыненка, потерявшего во время войны родных, прожившего трудную жизнь, связаны с игрой «в лапту на Святой неделе» (Т.4.С.395).

Очерк «На Ангаре»: образ жизни столяров и плотников из славящегося строителями домов села Бизюки связан с центральными датами христианского календаря: «Уходили они на заработки ранней весной и до глубокой зимы - «с Поста до Рождества». Со Святок до конца Масленицы отдыхали, прилаживали что-нибудь по дому, гуляли, играли свадьбы и, лихо отгуляв масленую, опять отправлялись в отход. И только что женившийся парень, уходя с артелью, покидал до нового Рождества молодую жену...» (Т.4. С.501.)

Святая неделя,

Рождество,

Великий Пост,

Пасха,

Тройцын день,

Духов день,

Рождество Иоанна Предтечи,

Яблочный Спас,

Покров День и др.

Христианская символика: Ориентация на библейский текст в стиле и мотивах

1929 г., стихотворение «Яблоки» - метафора: садовники подправляют в саду подпорки под яблонями - смотрители подправляют в церкви свечи (передает благоговейное отношение садовников к деревьям):

Днем они осматривают сад.

Может, яблоки считают: все ли?

Может, смотрят - так ли все висят,

Как вчера на веточках висели.

Сад смотреть - заняться больше нечем,

Кроме разговоров и махорки.

Вот и смотрят, пробуют подпорки,

Словно в церкви поправляют свечи.

Далее в тексте описан неназванный праздник, на котором наконец открывается сад и разрешено есть яблоки, которые ранее садовники оберегали от крестьян. Очевидно, здесь присутствует параллель с Яблочным Спасом. Кроме того, садовник оказывается изоморфен по символике христианскому образу пастыря: пастырь охраняет и «наставляет» паству, садовник сооружает подпорки для яблонь в саду (см. и библейский образ сада-рая, и символику сада как души, в данном случае – души, вверенной садовнику-пастырю (на это указывает образ подпорки для яблонь – свечи в церкви)).

Яблоки, свечи,

Яблочный спас,

образ «садовника – пастыря»…

Христианская символика: Ориентация на библейский текст в стиле и мотивах

Стихотворение «Лето в коммуне» (1929) в одеянии лирического героя присутствует «поповская шляпа»:

В поповской шляпе и в костюме белом

Брожу среди общественных угодий.

Герой занимается в коммуне пасекой («по доброй воле, по своей охоте» помогая «деду-пчеловоду»).

Пчела - символ, фигурирующий в Библии в притчах Христа: символизируют трудолюбие, мудрость, чистоту.

Лирический герой и пчеловод вынимают из ульев соты:

Кончена работа,

Мы улей закрываем и вдвоем

По саду в гору медленно несем

Тяжелые, сияющие соты.

Описан подъем в гору (метафорически описывающий восхождение к высотам духа, состояние молитвы, духовного труда), соты (символизирующие мудрость, сакральное знание, озарение, чистоту) названы сияющими. Образ поэта, предстающего в одеянии священника, и пчеловода – объясним. В русской и мировой литературе поэт / писатель предстает как «пастырь душ человеческих», духовник в миру. Художественное творчество осознается как сакральное, сродни общению с Богом и мудрости (повторяет символику сот и пчелы).

Пчелы, мёд, мудрость, пастырское служение.

Заповеди бойца (1941-1945)

В стихах о войне - лексема « святой» :

«священна месть» («Минское шоссе», 1944),

«святое» пламя отмщенья («Граница», 1944).

В стихотворении «Из писем» (1945) эпитет святой приписан предметам обмундирования: «Сапоги! Святая обувь..» (в значении – необходимая, почитаемая, требующая внимательного отношения).

В поэме «Василий Теркин» крестьянка крестным знамением отгоняет «немытых» (немцев– аналогия с нечистой силой).

Заповеди бойца во время сражения рождаются из заповедей Ветхого Завета. 1-я часть стихотворения «Возмездие» (1944) заканчивается перефразированным их изложением и указанием на источник – неназванный «завет»:

Ее завет и краток и суров,

И с нами здесь никто не будет в споре:

Да, смерть - за смерть! Да, кровь - за кровь!

За горе - горе!..

В 1963 году Твардовский заканчивает поэму «Теркин на том свете». Возвращается к жизни Теркин в результате чуда, которое происходит в Новый год (Т.3.С.375.), светский праздник, заменивший собой христианское Рождество. Содержание поэмы близко к традиционным сценкам, представлениям, ставившимся на христианские праздники, прежде всего на Рождество, в Европе и России (миракли, моралите и др.).

Святая месть, святое отмщение, завет «кровь за кровь», крёстное знамение, «святые сапоги»…

Чудо воскресения праведного бойца, погибшего на Рождество.

«Костя»: военная проза Твардовского (1941-1945)

Через весь рассказ проходит несколько повторяющихся и варьирующихся образов:

1) образ молодой, наливающейся и погибающей под гусеницами и колесами, но и преодолевающей смерть ржи и свежеиспеченного хлеба;

2) образ юной невинной девушки, обладающей идеальными качествами, примирительницы и защитницы, «совсем девчонки» и «героини дня»; в девушке повествователя поражает так и не разгаданная странная «приятная знакомость обличья» ; несмотря на юность, ей оказывают почтение;

3) образ троих, с которыми встречается автор-повествователь (девушка и два раненых), или о которых слышит (три партизана-подрывника; депутат Белорусского Верховного совета, известный человек, девушка).

Связанными с фольклорной и отчасти христианской образностью оказываются хронотоп, складывающийся в рассказе, и центральные события текста:

1) время действия - ощутимый перелом в войне, «летнее наступление», июль, имеющий в художественном мире Твардовского особую коннотацию, связанный с моментом установления в мире кратковременной гармонии; здесь идет речь об «особенно растянувшемся» долгом дне «раннеиюльской поры» ;

2) место действия - окраина «западнобелорусского городка» , на удивление безлюдное место, а для автора это еще и «особый мир» , о существовании которого он знал, но никогда там не был;

3) конкретные локусы: «не то школьный, не то больничный дом» с дверью, «забитой крест-накрест» и обращенной к дороге, на крыльце которого сидит девушка; затем - локус полевой хлебопекарни;

4) для девушки центральное пересказанное писателю в июльскую ночь событие - первое боевое задание (подрыв эшелона в середине зимы) и завершающая его секундная встреча, целомудренный поцелуй неузнанного мужчины с «добрыми глазами»; для автора-повествователя - случайная встреча и ночной разговор с девушкой и последующее посещение пекарни.

В большом числе текстов Твардовского темы, заданные реалиями советской истории, сплетаются с фольклорной образностью и трансформированной, видоизмененной христианской символикой. Один из примеров - рассказ «Костя» (1944-1946) (примыкает к книге очерков о войне «Родина и чужбина»).

Наиболее частотные существительные в словаре поэта:

день, год, земля, дело, мир, слово, свет, жизнь, срок,

Москва, дорога, память, слава, час, век .

Исходя из допущения Ю.И. Левина, поэтический мир Твардовского может условно быть описан так:

выделено время действия - день и год ,

события происходят на земле , которая особенно важна для Твардовского как крестьянина по рождению,

на этой земле или в мире особенно выделено творческое начало человека - дело, слово ,

землю озаряет некий свет .

Особой ценностью на ней является жизнь и живущему постоянно приходится задумываться об отпущенном ему сроке .

Главным пространственным ориентиром, своеобразным центром на этой земле является Москва , разные части пространства соединяет особо значимая дорога .

Результатом деятельности и жизни на земле является память и слава .

Особенно важна для поэта в этом мире оппозиция временное-вечное ( часVSвек ).

Выделяется немногочисленная, но весомая, группа слов, имеющих религиозную окраску или опосредованную связь с религиозным началом ( Бог, вера, чудо, завет, жертва, Духов День и др.). Кроме существительных, такую окраску имеют и слова других частей речи, например, одно из наиболее частотных прилагательных - святой .

Частотный словарь языка поэта

Сотворение мира (Модель поэтического мира А.Т.Твардовского).

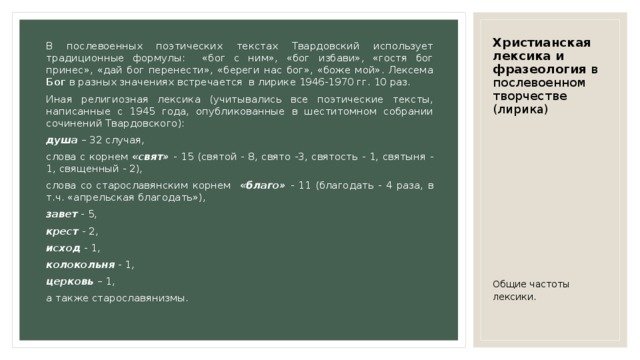

Христианская лексика и фразеология в послевоенном творчестве (лирика)

В послевоенных поэтических текстах Твардовский использует традиционные формулы: «бог с ним», «бог избави», «гостя бог принес», «дай бог перенести», «береги нас бог», «боже мой». Лексема Бог в разных значениях встречается в лирике 1946-1970 гг. 10 раз.

Иная религиозная лексика (учитывались все поэтические тексты, написанные с 1945 года, опубликованные в шеститомном собрании сочинений Твардовского):

душа – 32 случая,

слова с корнем «свят» - 15 (святой - 8, свято -3, святость - 1, святыня - 1, священный - 2),

слова со старославянским корнем «благо» - 11 (благодать - 4 раза, в т.ч. «апрельская благодать»),

завет - 5,

крест - 2,

исход - 1,

колокольня - 1,

церковь – 1,

а также старославянизмы.

Общие частоты лексики.

В разряд наиболее частотных у Твардовского в лирике вошла тема душа , традиционная в лирике XIX века, но не встречающееся среди наиболее частотных существительных в языке поэтов середины XX в. Тема душа появляется в 23 послевоенных стихотворениях Твардовского. Возникает в текстах, посвященных теме творчества, войны, родины и природы, а также там, где есть воспоминания о прошлом, о значимых для лирического героя потерях. Сам спектр сопутствующих минимальных тем говорит о не случайной связи их с минимальной темой души. В подавляющем большинстве случаев это слово стоит в тексте в позиции рифмы, например:

1) К обидам горьким собственной персоны

Не призывать участье добрых душ.

Жить, как живешь, своей страдой бессонной,--

Взялся за гуж - не говори: не дюж .(1968)

2) Когда вам ужас веял в души,

А он, солдат, свой начал путь

На море, воздухе, на суше,

Врага встречая грудь на грудь. («9 Мая», 1950)

31 раз душа относится к человеку, в 1-м - ею наделены неодушевленные объекты, природа («О Родине», 1946):

И славить бы море и сушу

В привычном соседстве простом,

И видеть и слышать их душу

Врожденным сыновним чутьем...

Христианская лексика и фразеология

Душа…

Душа олицетворена: может быть добрая, щедрая, испытывать боль, быть удрученной, роптать . Чаще всего связана с переносимыми лирическим героем или персонажами стихотворения страданиями.

В более, чем половине случаев, встречается в составе фразеологических оборотов: «взять в душу», «не брать в душу», «пасть на душу», «беречь в душе», «для души», «душа не на месте», «браться с душой», «трогать душу», «дань души», «в душе поет», «от щедрой души», «стоять над душой», «добрая душа» («О юности», «Мне памятно, как умирал мой дед...», «Песнь о Москве», «Разговор с Падуном», «Старожил», «Жить бы мне век соловьем-одиночкой», «Байкал», «Мне сладок был тот шум сонливый», «Прощаемся мы с матерями...», «Погубленных березок вялый лист», «Я сам дознаюсь, доищусь...» и др.). Реже слово душа у Твардовского выступает в своем изначальном значении, связанном в том числе и с христианской традицией («9 Мая», «22 июня 1941 года», «Жестокая память», «В Норвегии», «Не знаю, как бы я любил», «К обидам горьким собственной персоны», «Час мой утренний, час контрольный»). В нескольких случаях слово душа выступает как метонимия, обозначение человека, например в стихотворении «Ни ночи нету мне, ни дня...»:

У стольких душ людских в долгу,

Живу, бедой объятый:

А вдруг сквитаться не смогу

За все, что было взято! (1955)

Христианская лексика и фразеология

Душа…

Христианская лексика и фразеология в послевоенной прозе, очерках, письмах.

Христианские формулы Твардовский активно вводит в текст писем середины пятидесятых - конца 60-х годов (прежде всего адресованных С.Я.Маршаку, И.С.Соколову-Микитову, В.В.Овечкину): «Давай вам бог!» (1956, 1969 (Т.6.С.380, 284.)), «бог с ней », «бог с ними» (1961, 1965 (Т.6. С. 440, 448.)), «свят, свят, рассыпься» (1960 (Т.6.С.405.)).

В письмах к И.С.Соколову-Микитову использует традиционное христианское обращение «батюшка» (1963, 1966 (Т.6. С. 414, 416.)) и др.

В письме от 13 апреля 1967 г., рассуждая о смысле творчества, противопоставляет «ремесленность», «высокоразвитую, изящную, оснащенную «современными» средствами выражения», «художеству, как его понимали Л.Толстой, Гете, даже Т.Манн, называвший русскую литературу святой» (Т.6.С.254.) В тексте письма эпитет «святая» выделен автором.

Прошлое, сталинское время в «Рабочих тетрадях» названо «преисподней» (7.11.61.).

Стилизованное в православном христианском духе письмо к Соколову-Микитову от 25 декабря 1968 г. - поздравление с атеистическим Новым годом в день католического Рождества:

«Отец Сергий!

Позвольте поздравить Вас с матушкой Лидией Ивановной по случаю наступающего Нового года. Пусть он будет по всем показателям лучше старого.

Не гневайтесь, отче, что никак не соберусь навестить Вас в Вашей келье

Благословите.

Ваш смиренный А.Твардовский» (Т.6. С. 420.)

Переписка с И.С.Соколовым-Микитовым, С.Я.Маршаком, В.В.Овечкиным и др.

Эпистолярная стилизация (обращение за благословением, поздравление с Рождеством, традиционные формы обращений и аутономинации).

Христианская мифология

В речи на XXII съезде КПСС (1961) Твардовский смело использует образ, восходящий к библейскому тексту:

«Я родился и вырос в деревне, много лет жил в провинции Но мне кажется, что едва ли правомерно представление о Москве как о некоем Вавилоне, полном всяческих соблазнов и суеты и как бы противостоящем праведной жизни» (Т.5.С.358.)

«Речь на конгрессе европейского сообщества писателей» в 1965 г.: Твардовский анализирует фильм Пазолини по «Евангелию от Матфея» (Т.5.С.383.).

«Если бы мне наперед сказали, что вот поди посмотри фильм Пазолини, в котором древняя и отработанная во всех видах и родах искусства легенда, мифологический материал предстанет вперемежку с русской песней «Ах, ты степь широкая» и еще иными странностями, то я, пожалуй, подумал бы, что бог весть что это такое, наверно, это какие-то фокусы, а я предпочитаю искусство без фокусов. Но я пошел посмотреть, и вместе с моими друзьями мы не могли в течение двух дней перейти на другую тему: мы говорили об этом фильме. Он достаточно причудлив, своенравен по форме, он дерзок, он идет в нарушение всяких традиций, он до крайности «авангардистский». Но дело в том, что он воодушевлен благородной идеей, высокочеловечной идеей добра и правды, идеей единства слова и дела, страстным, яростным осуждением того мира, который обрекает человечество на крестные муки. Там нет пафоса страдания, там нет любования страданием. Там нет идеи страдания как искупления, там есть протест против тех страданий, которые сулит человечеству несовершенный, несправедливый мир» (Т.5.С.387).

Включение библейских образов и анализа произведений на библейский сюжет

в речи на официальных мероприятиях.

Угроза возмездия и его преодоления – центральный мотив в стихотворении «Порог Падун» (1957). Пород Падун на Ангаре, на котором строится Братская ГЭС, оказывается мифологизированным локусом. Мотив потопа и возмездия, конца света реализуется через аллюзии к событиям и Ветхого, и Нового Завета (фрагмента «Бытия» о потопе и «Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсис)»). С одной стороны, создается образ потопа, реализуется метафорическое значение эпитета «допотопный», в финале стихотворения этот потоп состоялся, но затоплены не люди, а сам порог. С другой стороны, Падун дважды в стихотворении сравнивается с человекоподобным существом, трубящим «в грозный рог». В рог трубят семь архангелов после срывания семи печатей в Апокалипсисе.

Грядой прибрежных гор укрыт,

Порог Падун еще далек.

Еще, невидимый, трубит

В свой допотопный грозный рог.

Над белопенным Падуном

Сомкнулась толща тяжких вод

И стала кипень тихим дном.

И плавно поверх Падуна

Морская двинулась волна.

На глубине утих порог,

Умолк его могучий рог

Навек.

Апокалиптические образы повторяются в стихотворении «Разговор с Падуном». Возмездие, направленное на людей со стороны Падуна, не реализуется. Происходит победа человека над девственной, неосвоенной природой, Сибирью, в духе советского антропоцентризма преодолевается христианский страх конца света.

Трансформация библейских сюжетов в послевоенной лирике Твардовского

Если Твардовский пишет об освоении Сибири, то, как правило, обращается к материалу преимущественно Ветхого завета. Если рассматривает тему творчества – к материалу Нового Завета.

В конце 1940-х - 1950-е гг. повторяющимися становятся библейские образы потопа и конца света, связанные с покорением Сибири и неосуществленной идеей возмездия людям со стороны стихийных сил природы российской Азии.

В названии воспроизводится грамматическая конструкция названия библейского источника (Песнь песней – Дорога дорог); в тексте упоминаются некие «поэмы и песни». Начинается стихотворение образами железная дорога - новый, советский текст, написанный по-церковнославянски (как минимум, дореволюционным шрифтом, т.к. названия букв (глаголь) были отменены в революционную эпоху); подъемные краны - «советского века глаголи »; дорога с поднимающимися над ней подъемными кранами - осененная кранами ( причастие «осененная» употреблено дважды). В тексте Твардовского присутствует обилие повторов, что напоминает богатый повторами текст «Песни песней», стихотворение построено как кольцо.

Стихотворение делится на три части: 1) гимн Сибири и дороге, 2) гимн русскому народу-богатырю, 3) размышления о поэтическом слове.

В обоих текстах заложена тема брака («дорога дорог меж двумя океанами»). Сама дорога (и Сибирь) в первой трети стихотворения описаны как женщина («дорога дорог», «земля», «Сибирь», «краина», местоимение «она»). Как и в «Песне песней», восхваляется красота Сибири. Присутствует, как и в «Песне песней», военная образность. Как и в «Песне песней», красота сравнивается с постройками (в Библии – с шатрами кидарскими). У Твардовского присутствует образ «подъемные краны - одежда, «многотонное кружево»» . Возлюбленная в «Песне песней» только проснулась, у Твардовского девственная Сибирь охарактеризована как «вчера разбуженная».

Во второй трети текста восхваляется русский народ, освоитель Сибири и строитель дороги. Трижды возникает тема богатыря: народ – «богатырь небалованный», его дела - «дела богатырские привольные», его сила - «сила богатырская». Повторяются обозначения народа-героя: он (4), народ (2), богатырь, солдат, хозяин.

Третья часть - поиски « подлинного » слова, « которое временем спросится », формируется оппозиция слово носителя «я» («мое слово») VS слово вечное . Две ипостаси вечного слова: «правдой бестрепетной емкое», «слово от сердца, сердечное», «простое, земное», «веселое к месту и к месту серьезное» VS слово «громкое», «навечное», «из стали», «надзвезное», слово-постройка на века (но написанное древними буквами-глаголями).

Трансформация библейских сюжетов в послевоенной лирике Твардовского

«Дорога дорог» (1959) А.Т. Твардовского –

«Песней Песней» Соломона.

Речь идет о старой железнодорожной ветке (Транссибирской магистрали), функционирование которой поддерживается строительством новых железнодорожных путей через Сибирь.

Дорога дорог меж двумя океанами,

С тайгой за окном иль равнинами голыми,

Как вехами, вся обозначена кранами -

Стальными советского века глаголами...

Возносят свое многотонное кружево

Они над землей - не вчера ли разбуженной?

Встают над тылами ее необжитыми,

Что вдруг обернулись «Магнитками» новыми,

Над стройками, в мире уже знаменитыми,

И теми, что даже не наименованы.

Краина, что многих держав поместительней,

Ты вся, осененная этими кранами,

Видна мне единой площадкой строительной,

Размеченной грубо карьерами рваными;

Вразброс котлованами и эстакадами,

Неполными новых проспектов порядками,

Посадками парков, причалами, складами,

Времянками-арками и танцплощадками.

В места, по прозванью, не столь отдаленные,

Хотя бы лежали за дальними далями,

И нынче еще не весьма утепленные

Своими таежными теплоцентралями,-

В места, что под завтрашний день застолбованы,

Вступает народ, богатырь небалованный.

Ему - что солдату на фронте - не в новости

Жара и морозы железной суровости,

Приварок, в поэмах и песнях прославленный,

И хлеб, тягачами на место доставленный.

Не стать привыкать - за привалами редкими -

Ему продвигаться путями неторными.

Он для семилетки взращен пятилетками

И целой эпохи походными нормами!

Годами труда, переменами столькими,

Краями, для дел богатырских привольными.

Своими большими и малыми стройками -

В прослойку с большими и малыми войнами...

Какие угрюмые горы с ущельями

В снегах прогревая бивачными дымами,

Прошел он навылет стволами-тоннелями,

Мостами сцепив берега нелюдимые!

В какие студеные дебри суровые

Врубаясь дорог протяженными клиньями,

Он ввез города на колесах готовые,

К столицам своим подключив их на линии!

Он знает про силу свою молодецкую,

Народ, под великий залог завербованный,

Всё может! И даже родную советскую

Словцом помянуть, с топора окантованным...

Хозяин! А время крутое, рабочее -

Не время для слов умилительной кротости.

Вселенная - пусть она встала на очередь,

Забот на Земле остается до пропасти.

Простора довольно для нынешних подвигов,

Что в завтрашнем блеске со счету не сбросятся.

...А где мое слово, что было бы подлинным,

Тем самым, которое временем спросится?

Пускай оно будет не самое громкое,

Но только бы правдой бестрепетной ёмкое.

Пускай не из стали оно, не навечное,

Но только бы слово от сердца, сердечное.

Простое, земное - пускай не надзвездное,

Веселое к месту и к месту серьезное.

Но только бы даль в нем была богатырская,

Как русское это раздолье сибирское!

Как эта моя, осененная кранами,

Дорога дорог меж двумя океанами...

(1959)

Трансформация библейских сюжетов в послевоенной лирике Твардовского

«Дорога дорог» (1959) А.Т. Твардовского –

«Песней Песней» Соломона.

Речь идет о старой железнодорожной ветке (Транссибирской магистрали), функционирование которой поддерживается строительством новых железнодорожных путей через Сибирь.

С топосом Сибири у Твардовского и в поэтических текстах, и в прозе этих лет устойчиво связан образ девушки с цветком или предметом, напоминающим дитя, или девочки, являющейся с высоты с цветами в руке. Например, в стихотворении «От Иркутска до Братска»:

Так и строилась трасса

Сквозь тайгу напрямки...

Виды видела обувь,

Все, как было в войну.

Но запомнил особо

Я девчонку одну.

С новой грубой наукой

Плохи вышли дела;

Поврежденную руку

В тыл, как ляльку, несла.

В «Заметках с Ангары» образы девочки-девушки (редуцированный и осовремененный марийный / богородичный образ, подкрепленный в затексте реалиями – именем матери и супруги Твардовского) возникают дважды. Речь идет о чудесном явлении автору «девочки лет двенадцати» с букетом в руках, описана ее реакция на вопрос, откуда она: «Она улыбнулась, кивнув головой вверх, и просто ответила: «Оттуда». Мы увидели только страшную крутизну за выступом скалы и не могли поверить, что эта девочка спустилась оттуда. Но больше ей откуда же было взяться? Я и теперь как бы раздумывал об этом» (Т.4. С. 498.)

Речь идет и о коренной сибирячке, девушке, которую чудесным образом не кусает «мошка» (т.е. обладающей чудесными охранительными свойствами). Девушка проходит по стройке, «держа в левой руке маленькую, вроде цветка, веточку, изредка обмахиваясь ею» (Т.4. С.499.)

Данные описания напоминают изображения мадонн на иконах, прежде всего в католической традиции (например, Мадонна с цветком или с зеленой ветвью). Твардовский устойчиво ассоциирует неосвоенное пространство Сибири с образом непорочной Девы Марии.

Трансформация библейских сюжетов в послевоенной лирике Твардовского

«Сибирская Богородица».

Наибольший вес в словаре имеет лексика, описывающая окружающий мир, прежде всего пространство. Можно условно сказать, что при анализе словаря послевоенной лирики было установлено - ведущая тема творчества Твардовского в этот период - тема природы. Пейзаж во второй половине 1940-х - 1960-е гг. присутствует почти в любом тексте поэта, вне зависимости от его основной темы. В основном, что естественно, Твардовский описывает пространство, не освоенное человеком, или сельское. Чаще всего при этом используются такие минимальные темы: земля, край, река, дорога, путь, место, сторона, вода, дом, село, гора, берег, даль, море, небо, тропа, глушь, деревня, простор и другие. Одну из своих книг о творчестве Твардовского А.В.Македонов назвал «Дома и дороги» - интуитивно угадав две из центральных тем творчества Твардовского. Словарь подтверждает наблюдение А.В. Македонова. Художественное пространство лирики Твардовского оказывается определенным прежде всего такими противопоставленными друг другу понятиями, как дорога, путь - дом . Дом в послевоенной лирике Твардовского описан очень подробно, с особой любовью. Наиболее часто встречаются в текстах следующие минимальные темы: дом, ворота, порог, новоселье, стена, окно, стол, двор, хата, печь, постель и др. Путь куда-либо показан в лирике Твардовского как неизбежность и оценивается он двойственно. Любой путь является аналогом жизненного пути, он естественен, но связан с потерями, разлукой (например, в цикле «Памяти матери»). Пути противостоит укорененность, быт, дом («Новоселье»).

Другая важная оппозиция Москва, город - тайга, село . В лирике Твардовского противостоят город и неназванная чаще всего деревня , в одном из стихотворений этого периода определенная как безголосая . Примет цивилизации мало (из слов, повторяющихся более трех раз - город, столица, машина, поезд, провод, вагон, магистраль, стройка, кран и др.). В большинстве случаев вторгающаяся в описание пейзажа подобная лексика не нарушает гармонии. Например, при описании пробуждения земли весной не смотрятся чужеродными слова грузовик, машина («Как только снег начнут буравить...»). При описании пространства у Твардовского неожиданно часто употребляется лексика, называющая реалии, отсутствующие в средней полосе: гора, океан, море и др. («О Родине», «В Норвегии», в стихах об освоении Сибири). В текстах Твардовского это далекое, малознакомое пространство противостоит пространству средней полосы России как чужое родному .

Особое внимание при описании русского пространства уделяется лесу , чаще всего отдельному дереву . Наиболее часто в текстах возникают следующие минимальные темы: тайга, лес, листва, береза, сад, сирень, куст, лист, парк, ветвь, дуб, елка, корень, сосна и др.

Крестьянская мифология: модель мира поэта

Дома и дороги, свое и чужое, граница, порог, обретение гармонии, символика крестьянского годового цикла.

Особое значение при описании поэтического пространства имеют топонимы. На уровне топонимов противопоставлены европейское пространство, прежде всего Берлин (оно связано с воспоминаниями о военных действиях и чаще всего имеет негативную окраску) и пространство русское, представленное прежде всего входящим в десяток слов с наибольшей частотой именем собственным Москва . Русское пространство связано либо с представлением о столице, центре государства ( Москва, Кремль ), либо с военными действиями ( Ржев ), либо с активно ведущимся в 50-60-е годы освоением Сибири . С другой стороны, европейское пространство оказывается противопоставленным пространству русского Востока . Большая часть топонимов в эти годы характеризует у Твардовского именно сибирское пространство: Сибирь (11, трижды - сибирский ), Падун (11), Байкал (6), Ангара (7, ангарский - 1), Иркутск , Братск (4), Забайкалье , Казахстан (1) и др. Представление о Сибири связано у Твардовского с девственной грозной хаотической природой и доисторическим временем. В текстах Твардовского является повторяющейся тема тайги ( тайга (22), таежный (6)), леса (13), любой преграды, препятствия. Как таковые осознаются, например, горы ( гора (18), горный (5)), круча (3), гряда гор (1), а также порог на реке , дебри (2), бурелом (1) и т.д.

В изображении Твардовского пространство является неоднородным, в его описание поэт вносит оценочность. В словаре Твардовского в число наиболее частотных входят слова, связанные с важнейшими мифологемами: путь, дорога, вода, река, гора, берег . Изображаемое пространство у Твардовского мифологизировано. Это проявляется, например, в таких стихотворениях, как «Байкал» (водное пространство как объединяющее), «Мост» (мост как граница и объединение противостоящих миров) и других. Российские топосы у Твардовского во второй половине 1940-х и в 1950-е годы - деревня и город (прежде всего Москва). Реализуется оппозиция пространство синтеза чужого и самобытности VS пространство чистой самобытности . Сама Россия названа 6 раз, родина – 7, прилагательное советский - 7, держава - 3.

Топос самобытности, связанный с прошлым, - деревня, неназванный небольшой городок средней полосы. Его представляют следующие имена нарицательные и топонимы, нередко относящиеся к сфере микротопонимии: село - 19, деревня – 5, поселок - 4, волость - 3, деревенский - 3, смоленский - 2, Вязьма - 2, Гжатск - 1, Ельня - 1, Бизюки – 1 и др.

Крестьянская мифология: модель мира поэта

Дома и дороги, свое и чужое, граница, порог, обретение гармонии, символика крестьянского годового цикла.

Крестьянская мифология: модель мира поэта

Имя нарицательное город только в послевоенной лирике появляется 24 раза, городок -1, городской - 2, горожанин – 1.

Наиболее высокой частотой среди топонимов обладает Москва (в лирике 1945 – 1969 гг. - 40),

тогда как следующие по частоте употреблений имена собственные – Сибирь, Падун, Берлин, противопоставленные Москве как Восток и Запад, обладают меньшей частотой (соответственно - 11 и 10).

Помимо самой Москвы, 17 раз названо имя нарицательное столица , 9 – Кремль , 3 - кремлевский .

Можно говорить о том, что мифологизированное пространство художественного мира поэзии Твардовского также подчиняется и идеологическому канону.

Названия других русских городов: Иркутск, Ржев – 4, Сталинград – 2, Минск и нарицательное имя минчанин - 1, Ленинград и ленинградец - 1, киевлянин - 1, Смоленск – 1 – встречаются существенно реже.

Почти любой город воспринимается двойственно - как исторически объединяющий, но пространственно чужой локус.

Одна из важнейших оппозиций творчества Твардовского - голос VS безголосие.

Грозный голос у Падуна, Урала, металла, поезда . В 1960-е годы речь идет о голосе самолета («Огромный, грузный, многоместный...»), города, войны, курантов («Береза»), поэта . Отсутствует голос у мертвых, деревни и др.

С деревней связано представление не только об отсутствии голоса, безголосии , но и о непроявленности, безымянности, безвестности его обладателя. Деревня либо совсем не названа, либо используется микротопоним, лишенный для рядового читателя коннотации, например Бизюки .

Тема безвестный появляется во второй половине 1940-х - 1960-е годы в 8-ми случаях, тема безгласный – 5, безмолвный - 4, беззвучный - 1, бессловесный - 1.

Дома и дороги, свое и чужое, граница, порог, обретение гармонии, символика крестьянского годового цикла.

Обладающая наиболее высокой частотой употребления лексика, обозначающая людей и степень родства, называет главные для поэта существа - друга и мать. Повторяются минимальные темы: брат, отец, дед, сын, девчонка, дети, семья, поколение, внук и др. Важным является понятие рода, корней, идея родства поколений, непрерывности жизни. В разряд наиболее частотных входят обобщенные обозначения человека: люди, народ, товарищ и др.

Высокочастотна группа «социальные и биологические проявления человека» - деятельность: дело, труд, работа, служба, долг и др.. Плоды деятельности: память, слава, честь, забвение. Эмоциональные проявления: счастье, беда, боль, праздник, горе, тревога, радость, забота, утрата, любовь, страсть, тоска, обида, торжество, упрек, мука, усталость, вина, горечь и др. Важны оппозиции: память VS забвение; счастье, праздник, радость, торжество VS беда, горе, утрата, тоска, обида, мука. На уровне лексики подтверждена значимость темы вины , ответственности лирического героя за происходящее в жизни («Я знаю, никакой моей вины...»).

Высокочастотны слова со значением периодов жизни: жизнь, юность, детство, молодость, смерть, конец, итог, судьба, доля, опыт, могила и др.

Семантическая группа «время»: обозначения времени суток ( день, ночь, утро, сутки, вечер, закат, рассвет ), абстрактные обозначения времени ( год, срок, час, век, время, минута, вечность, дата, завтра и др.), указания на периоды жизни ( юность, детство, молодость, старость ), указания на периоды годового цикла /месяцы ( лето, зима, весна, осень, июль, июнь ). Выражены оппозиции временное VS вечное, юность VS старость, зима VS лето .

Значимы тема юности (время выбора пути) и тема утра как времени поэтического творчества («Просыпаюсь по-летнему ради долгого дня...», «Час мой утренний, час контрольный» и др.).

Особое значение имеют темы лета и июля: связаны с представлением о мимолетной гармонии («Июль - макушка лета»).

Особое место занимает тема творчества: слово, песня, стих, строчка, поэт, строка, песнь, перо, дар и др. («Московское утро», «Жить бы мне век соловьем-одиночкой», «Есть книги - волею приличий...», «Время, скорое на расправу...», «Всему свой ряд, и лад, и срок...», «Чернил давнишних блеклый цвет...» и др.)

Крестьянская мифология: модель мира поэта

Дома и дороги, свое и чужое, граница, порог, обретение гармонии, символика крестьянского годового цикла.

Для Твардовского мотив границы и обретения гармонии актуален в силу нескольких причин. Во-первых, его мировоззрение складывается в момент смены культурных и социальных парадигм, в момент преодоления границы между эпохами (см. мотив границы в поэме «По праву памяти», часть «Перед отлетом»).

Во-вторых, Твардовский в поэтике на разных уровнях пытается совместить традиции, уклад прошлого, с новым, с изменениями в социальной жизни, с новой тематикой. Этот факт связан со своеобразным эклектизмом, присущим творческому сознанию Твардовского.

Мотив положения на «пороге», на границе миров многократно повторяется в его творчестве.

Граница может быть понята метафорически, например, как граница экзистенциальная:

а) между жизнью и смертью,

б) временным и вечным,

в) между разными ипостасями личности лирического героя.

Однако она может быть также более или менее конкретной, например, хронологической:

а) между прошлым и будущим,

б) между разными возрастами, периодами жизни лирического героя,

в) между периодами годового цикла, прежде всего между весной и летом, летом и осенью.

Граница может быть пространственной:

а) между «родиной» и «чужбиной»;

б) восточным и западным пространством;

в) естественными природным и социальным миром и др.

Пограничными локусами, связанными у Твардовского с идеей установления гармонии, являются: древний город, соединяющий старое и новое; литовские локусы, в которых соединяется европейское и русское; Урал, где реализуется слияние западного и восточного.

Идея гармонии, соединения несоединимого может быть реализована через приписывание топосу определенных взаимоотрицающих качеств (Москве, Уралу), или через отрицание всех этих качеств (деревня). Местом возможной желанной родины в стихотворении «О родине» называются топосы-посредники между Европой и Азией, Севером и Югом.

Крестьянская мифология: модель мира поэта

Дома и дороги, свое и чужое, граница, порог, обретение гармонии, символика крестьянского годового цикла.

Символом синтеза, гармонии природы и цивилизации являются повторяющиеся образы сада, посадок, насаждений, мотив посадочных работ. Образ сада, посадок устойчиво связан с мотивом преобразования мира, в том числе и политического, с темой революции («Вдоль новой в Москве магистрали»). Символом гармоничного соединения старого и нового является образ древнего города, совместившего в своем облике разные исторические эпохи и знаки разных идеологий. В соответствии с древними мифологическими представлениями как пограничный локус часто в текстах Твардовского выступает река. Помимо мифологических коннотаций (река как граница реального и трансцендентного миров – «Ты откуда эту песню…»), она оказывается границей между европейским и русским, восточным и западным пространством. Таковой может быть как небольшая литовская речка Шешупа, разделяющая мир на «родину» и «чужбину» (стихотворение «В те дни за границей», очерки в книге «Родина и чужбина» - «За рекой Шешупой», «С дороги», «Солдатская память»), так и горная речка в Норвегии, впадающая в фиорд (очерк «На хуторе в Тюре-Фиорде») - похожая на реку Ингоду в Забайкалье, и Волга (поэма «За далью – даль»). О Волге, например:

Вот почему нельзя не верить,

Любуясь этою волной,

Что сводит Волга - берег в берег -

Восток и Запад над собой. (Т. 3, 225)

Положение на реке, являющейся границей противопоставленных пространств, особенно в момент временного порога (например, между весной и летом) является у Твардовского знаком обретения гармонии, возрождения («В те дни за границей»).

Крестьянская мифология: модель мира поэта

Дома и дороги, свое и чужое, граница, порог, обретение гармонии, символика крестьянского годового цикла.

Если в 1930-е -1950-е годы у Твардовского преобладает мотив запечатленной гармонии, переданный через «социальные» образы построек, соединение природы и цивилизации, западного и восточного, то в 1960-е – мотив одномоментности гармонии, связанный с «природными» реалиями, прежде всего - с мотивом цветения (чаще – цветения сирени, Иван-чая).

Моментом гармонии в 1960-е гг. может стать у Твардовского и майские дни цветения сирени, и Духов день, и день солнцестояния, Иван Купала, что вписывается в символику данных праздников. Пример - очерк «На исходе лета» (центральный в книге «Родина и чужбина» - 28-й из 49 очерков). Состоит из трех фрагментов:

1) автор наконец в ходе войны получил возможность писать в обычной обстановке, за столом, однако вдохновение к нему не приходит;

2) отступление о том, как зыбка и тонка, как завораживает в природе грань между летом и осенью;

3)описание истории литовского городка Троки.

Топос сопоставлен с раем или неким сказочным топосом, рождает «детскую мечту о том, как хорошо было бы здесь или вот здесь построить домик, поселиться, жить тихой, красивой и полной некоего подвига жизнью...» (4, 312). Ягайло, живший здесь с молодой женой Ядвигой, помог Руси победить в Грюнвальдской битве с тевтонцами. Однако гармония, связанная с топосом городка, не прочна. Политика ломает жизнь его обитателей. Крестьяне говорят о Пилсудском, заключившем союз с гитлеровской Германией , «о немцах, о взаимоотношениях с литовцами», рай «испорчен» «какой-то приниженностью жителей, страдающих из поколение в поколение от национальной и политической несвободы, от безработицы, войны, переподчинений, этнографической путаницы »(4,312). Политические распри прошлого и идущая война - реальность, противостоящая легенде о Ягелло, объединившем мирным путем Польшу и Литву, вступив в брак.

Поэтому автору-повествователю не хочется оставаться в городке, несмотря на все его красоты, «до самого конца жизни». Поэтому к лирическому герою очерка не приходит вдохновение в Троки , «на исходе лета».

Идиллия оказалась невоплотимой, разрушенной или сохранилась только в преданиях.

Крестьянская мифология: модель мира поэта

Дома и дороги, свое и чужое, граница, порог, обретение гармонии, символика крестьянского годового цикла.

Библия и сакральный смысл творчества

С Библией текст Твардовского связывают слово «завет», но он «один-единственный» (не два, как в Библии, и не множество, как в советском фразеологизме «заветы Ильича», «заветы Ленина»), специфический синтаксис и повторы, обычно моделирующие в русской литературе XX века библейский слог, центральная тема стихотворения - «слово». В стихотворении из трех строф поэт четырежды повторяет глагол «сказать», называет «Бога», нарочито (трижды) повторяет указательные местоимения тот («то, что скажу, до времени тая», «то слово», «о том, что знаю лучше всех на свете ») и этот («я это знаю лучше всех на свете »), по мнению Ковтуновой, часто указывающие в поэзии на подтекст. Присутствует богоборческий мотив, но богоборчество, бунт направлены не на сакральный христианский текст, а на постулат о необходимости следовать литературной традиции и соответствовать злобе дня.

Вся суть в одном-единственном завете:

То, что скажу, до времени тая,

Я это знаю лучше всех на свете -

Живых и мертвых, - знаю только я.

Сказать то слово никому другому

Я никогда бы ни за что не мог

Передоверить. Даже Льву Толстому -

Нельзя. Не скажет - пусть себе он бог.

А я лишь смертный. За свое в ответе,

Я об одном при жизни хлопочу:

О том, что знаю лучше всех на свете,

Сказать хочу. И так, как я хочу

(1958)

Стихотворение «Вся суть в одном-единственном завете» (1958) отстаивает право поэта на самостоятельность и свободу в творчестве, отражает борьбу с цензурой.

Подтекстом стихотворения является начало Евангелия от Иоанна.

Библия и сакральный смысл творчества

Стихотворение 1961 г. - Твардовский планировал уйти в отпуск и не вернуться из него на пост редактора «Нового мира» (8 июля – 3 сентября).

Как, обольщая нас окраской,

Слова - труха, слова - утиль

В иных устах до пошлой сказки

Низводят сказочную быль.

И я, чей хлеб насущный - слово,

Основа всех моих основ,

Я за такой устав суровый,

Чтоб ограничить трату слов

Чтоб не мешать зерна с половой,

Самим себе в глаза пыля;

Чтоб шло в расчет любое слово

По курсу твердого рубля.

Оно не звук окостенелый,

Не просто некий матерьял, -

Нет, слово - это тоже дело,

Как Ленин часто повторял.

(1961-1962)

«Слово о словах» (1961) – начало последнего периода творчества Твардовского.

Мистерия Троицы и сакральный смысл творчества

Погубленных березок вялый лист,

Еще сырой, еще живой и клейкий,

Как сено из-под дождика, душист.

И Духов день. Собрание в ячейке,

А в церкви служба. Первый гармонист

У школы восседает на скамейке,

С ним рядом я, суровый атеист

И член бюро. Но миру не раскрытый -

В душе поет под музыку секрет,

Что скоро мне семнадцать полных лет

И я, помимо прочего, поэт, -

Какой хочу, такой и знаменитый (1966).

В это время для Твардовского характерно мировоззрение, ярче всего отраженное в письме из Пахры от 4 ноября 1964 г.: «Кругом пусто, пойти не к кому А сколько в этом году покойников, и сколько вины какой-то и обязательств перед их памятью, и какое бессилие что-то повернуть, исправить Нужно жить и выполнять свои обязанности» (Т. 6. С.447).

Стихотворение построено на оппозиции христианское ( Духов День, «в церкви служба ») VS коммунистическая идеология («собрание в ячейке», «я, суровый атеист и член бюро ») VS творчество. Возникает параллелизм трех ситуаций: служба в церкви во время праздника явления миру Духа Святого - собрание в ячейке последователей коммунистической теории в этот же день - осознание в себе еще не проявившегося поэтического дара юным поэтом тогда же. Служба в церкви отдается игрой гармониста и вдохновением лирического героя («в душе поет под музыку секрет »). В этот день миру раскрывается Дух Святой, а в «душе» лирического героя живет секрет, «миру не раскрытый », третья его ипостась, составляющая его души (поэзия).

Духов день и зарождение творческого начала в будущем поэте.

Во всех приведенных выше стихотворениях о творчестве представлена тернарная оппозиция советская идеология, «советский век» VS поэтический дар носителя авторского «я» VS христианские образы и тексты. Поэтическое слово Твардовского совмещает черты советской идеологии и традиционные христианские образы, при этом поэт оставляет за собой право ответственности за каждое слово и право творческой свободы. Стихотворения с имплицитной христианской образностью особенно часты у Твардовского в середине 1960-х гг, прежде всего в 1966 г. (очевидно, как реакция на травмировавшие события: смещение Хрущева и лишение опоры, смерть матери, проблемы с журналом и собственным здоровьем, возрастной кризис – подведение итогов).

Стихотворения с христианской образностью позднего периода творчества группируются по тематике:

- возрождение и начало новой эры весной («День прошел, и в неполном покое», «Как после мартовских метелей», «И жаворонок, сверлящий небо»),

- летние христианские праздники (например, «Погубленных березок вялый лист»),

- мотив окончания жизни или Апокалипсиса.

Дважды у Твардовского в 1960-е годы рядом с мотивами «Апокалипсиса, не имеющего конца», появляется мотив вербного воскресенья (например, в стихотворениях «Как после мартовских метелей» и «В случае главной утопии»).

В 1960-е годы центральной становится идея смирения и приятия мира во всех его проявлениях («Спасибо за утро такое»,1966; «Чуть зацветет иван-чай», 1967).

Закатное творчество.

Конечность мира и бесконечность годового цикла.

В 1960-е годы идеи синтеза традиционного и нового в социальной жизни осмысливаются Твардовским как нереальные. Появляется негативное отношение к науке, трудно объяснимое без учета в целом идей 1950-х годов.

В стихотворении «А ты самих послушай хлеборобов» противопоставлены традиционный уклад была и сельхозработ в деревне, основанный на переменах в природе, годовом цикле, и «наука», навязываемая Советской властью, древние «святыни» и их уничтожение. Глагол «корчевать» (ранее фигурировавший у Твардовского при описании покорения Сибири) употребляется теперь с отрицательной коннотацией.

Дивиться надо: при Советской власти -

И время это не в далекой мгле, -

Какие только странности и страсти

На объявлялись на родной земле.

Доподлинно, что в самой той России,

Где рожь была святыней от веков,

Ее на корм, зеленую, косили,

Не успевая выкосить лугов.

Наука будто все дела вершила.

Велит, и точка - выполнять спеши;

То - плугом пласт

Ворочай в пол-аршина,

То - в полвершка,

То - вовсе не паши.

И нынешняя заповедь вчерашней,

Такой же строгой, шла наперерез:

Вдруг - сад корчуй

Для расширенья пашни,

Вдруг - клеверище

Запускай под лес...

Техницизм взамен духовности

Возвращение

А.Т. Твардовского к крестьянским духовным ценностям в конце творческого пути.

Кардинально меняется в 1960-е г. оценка топосов. Город и Сибирь воспринимаются теперь как однозначно негативные топосы, деревня - как позитивный (например, в цикле «Памяти матери» ). Смену ориентиров показывает стихотворение «Час мой утренний, час контрольный» (см. связь с более ранним стихотворением Твардовского «Час рассветный подъема» , 1955), имеющее аллюзии на стихотворение С. Есенина «Мир таинственный, мир мой древний», где лирический герой называет себя «последним поэтом деревни». Еще в 1933 г. Твардовский отмечал «косвенное» влияние поэзии Есенина на собственные ранние стихи, в которых тоже присутствовали «мотивы грусти, сожаления об умирающем» (Т.5.С.7.). В статье «Поэзия Михаила Исаковского» , особенно выделяя факт популярности поэзии Есенина у самого разного читателя, Твардовский объясняет этот факт тем, что есенинская поэзия «несла в себе общезначимые ценности поэзии – покоряющую искренность выражения человеческих чувств: любви, утрат возраста, с особой остротой переживаемых в молодости, памяти детства, чувства природы, сыновней привязанности к родной земле» (Т.5.С.214.)

Особое осмысление в лирике Твардовского последнего периода получает оппозиция голос VS безголосие . В стихотворении «На новостройках в эти годы» (1965), создан образ - город отнимает голос у деревни (деревенские гармони теперь поют «по окраинам столиц», «частушки» «трубит радио», а село «гомонит» «про себя», названы «притихшие подворья»).

Повторяющимся в 1960-е годы символом покоя и гармонии становится идиллический образ сельского кладбища. В оппозиции парк , распланированные посадки VS лес , бор меняются полюса. (Например, в стихотворении 1965 г. «Как неприютно этим соснам в парке»). Образу сада, посадок, насаждений (символизировавшему ранее социальную гармонию) противостоит в 1960-е годы у Твардовского образ самосева в стихотворении «Береза» (1966).

Антитеза прошлое VS настоящее у позднего Твардовского решается также иначе, чем в юности: прошлое предстает как желанное, настоящее как неполноценное.

Присутствует мотив неотвратимого возмездия . В стихотворении 1960-х гг. «Как глубоко не вбиты сваи» появляется образ бессильных свай и бетона, стали и противостоящей им, преодолевающей преграды, природы и реки. Эти идеи были отражены уже в очерке 1959 г. «На Ангаре».

«Крестьянский сын» (А.В.Македонов): Изменение ценностной системы у позднего Твардовского.

Возвращение

А.Т. Твардовского к крестьянским духовным ценностям в конце творческого пути.

Естественный природный уклад жизни «как в старину» вместо социальной догмы.

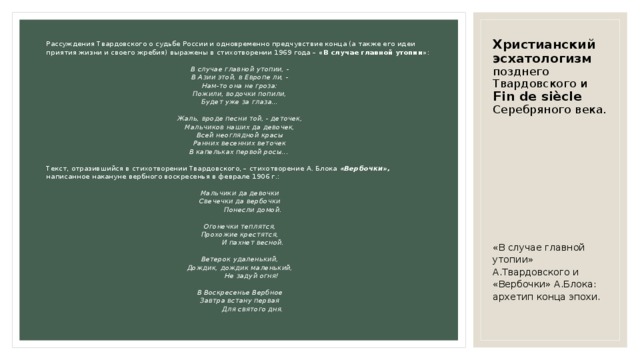

Христианский эсхатологизм позднего Твардовского и Fin de siècle Серебряного века.

Рассуждения Твардовского о судьбе России и одновременно предчувствие конца (а также его идеи приятия жизни и своего жребия) выражены в стихотворении 1969 года – «В случае главной утопии» :

В случае главной утопии, -

В Азии этой, в Европе ли, -

Нам-то она не гроза:

Пожили, водочки попили,

Будет уже за глаза...

Жаль, вроде песни той, - деточек,

Мальчиков наших да девочек,

Всей неоглядной красы

Ранних весенних веточек

В капельках первой росы...

Текст, отразившийся в стихотворении Твардовского, – стихотворение А. Блока «Вербочки», написанное накануне вербного воскресенья в феврале 1906 г.:

Мальчики да девочки

Свечечки да вербочки

Понесли домой.

Огонечки теплятся,

Прохожие крестятся,

И пахнет весной.

Ветерок удаленький,

Дождик, дождик маленький,

Не задуй огня!

В Воскресенье Вербное

Завтра встану первая

Для святого дня.

«В случае главной утопии» А.Твардовского и «Вербочки» А.Блока: архетип конца эпохи.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!