Российский Государственный Педагогический Университет им. А. И. Герцена

I Международная конференция памяти А.Р. Лурия. Сборник докладов

Выполнили:

студентки 1 курса магистратуры

психолого-педагогическая реабилитация лиц с ОВЗ

Машкова А., Савинова А., Новикова Д., Слободина А., Щелконогова Ю.

IV. Нейропсихология нормы. Проблема индивидуальных различий

Подготовили Новикова Дарья

Щелконогова Юлия

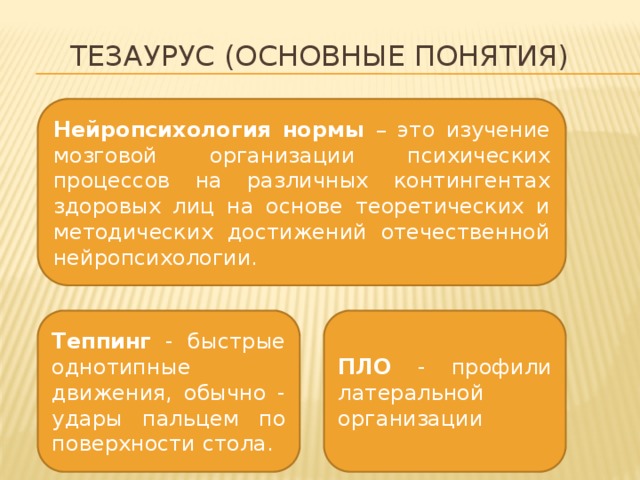

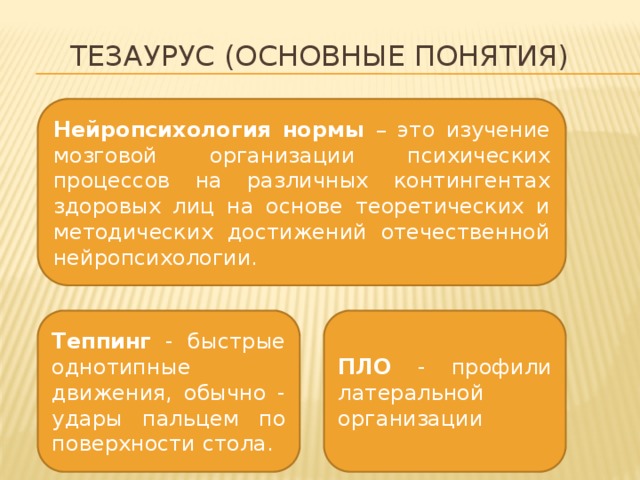

Тезаурус (Основные понятия)

Нейропсихология нормы – это изучение мозговой организации психических процессов на различных контингентах здоровых лиц на основе теоретических и методических достижений отечественной нейропсихологии.

ПЛО - профили латеральной организации

Теппинг - быстрые однотипные движения, обычно - удары пальцем по поверхности стола.

- Задача нейропсихологии нормы (нейропсихологии индивидуальных различий) состоит в изучении структуры ВПФ и вариативности этой структуры в нормальной популяции.

Подходы

1

2

Общие черты

- изучение особенностей формирования различных психических функций в онтогенезе с позиций нейропсихологии Акцент на типологии «низкой» детской нормы, имеющей те или иные трудности обучения.

- изучение особенностей формирования различных психических функций в онтогенезе с позиций нейропсихологии

- Акцент на типологии «низкой» детской нормы, имеющей те или иные трудности обучения.

- исследование индивидуальных особенностей психики взрослых лиц в контексте проблемы межполушарной ассиметрии и межполушарного взаимодействия, анализ латеральной организации мозга как нейропсихологической основы типологии индивидуальных различий психики Акцент на на изучении типологии психических функций взрослых лиц, т.е. на изучении вариантов, индивидуальных различий психики.

- исследование индивидуальных особенностей психики взрослых лиц в контексте проблемы межполушарной ассиметрии и межполушарного взаимодействия, анализ латеральной организации мозга как нейропсихологической основы типологии индивидуальных различий психики

- Акцент на на изучении типологии психических функций взрослых лиц, т.е. на изучении вариантов, индивидуальных различий психики.

- Лурьевский факторный (синдромный) подход к изучению нормы (детской и взрослой).

- Лурьевский факторный (синдромный) подход к изучению нормы (детской и взрослой).

Авторы

- Э.Г. Симерницкая, Т.В. Ахутина, В.В. Лебединский, Ю.В.Микадзе и др.;

- Е.Д. Хомская, И.В. Ефимова, Н.Я. Батова, В.А. Москвина и др.

практическая значимость

- изучение индивидуальных различий психики в норме в контексте проблемы межполушарной организации мозга обуславливается многочисленными данными литературы о связи межполушарных отношений (ведущей руки уха, глаза) у здоровых лиц с характером протекания различных когнитивных и эмоциональных процессов.

классификации испытуемых

- Часто «правый» тип ПЛО;

- Реже «смешанный»;

- Почти отсутствуют данные об амбидекстрах (владеющие одинаково свободно обеими руками, эта группа неоднородна по многим характеристикам двигательных и психических функций).

4 типа амбидекстров по И.В. Ефимовой, Е,Д. Хомской

- «Чистые» амбидекстры;

- Амбидекстры с правосторонними сенсорными признаками;

- Амбидекстры со смешанным характером сенсорных признаков;

- Амбидекстры с левосторонними сенсорными признаками.

- Амбидекстры «чистые» и с правосторонними сенсорными признаками чаще встречаются у мужчин.

- Среди женщин – амбидекстры со смешанным и левосторонним характером сенсорных признаков.

В.А. Москвин, Н.В. Москвина

- Выявили, что существуют корреляции между профилями латеральной организации и индивидуальными особенностями человека;

- Описали влияние разных профилей латеральной организации на процесс временной перцепции.

А.В.Курганский, Т.В. Ахутина

- Считают, что одним из средств изучения индивидуальных различий и вариативности структуры психических функций является серийная организация движений и действий;

- Вариативность индивидуальных различий можно выявить при помощи теппинга.

Вывод

- Таким образом, разными учеными - нейропсихологами получены некоторые данные об нейропсихологических индивидуальных различиях психики человека, но они требуют дальнейшего, более глубокого изучения.

V. Нейропсихология детского возраста и проблемы коррекции отклонений развития высших психических функций

Подготовила Машкова Антонина

Психофизиологические закономерности нормального и аномального развития

В данном сообщении рассмотрен один из аспектов детского развития – процесс становления в раннем детском возрасте психических функций и формирования первых межфункциональных связей. Нарушение этого процесса в раннем возрасте, чаще чем в других возрастах, приводит к возникновению различных отклонений в психическом развитии ребенка.

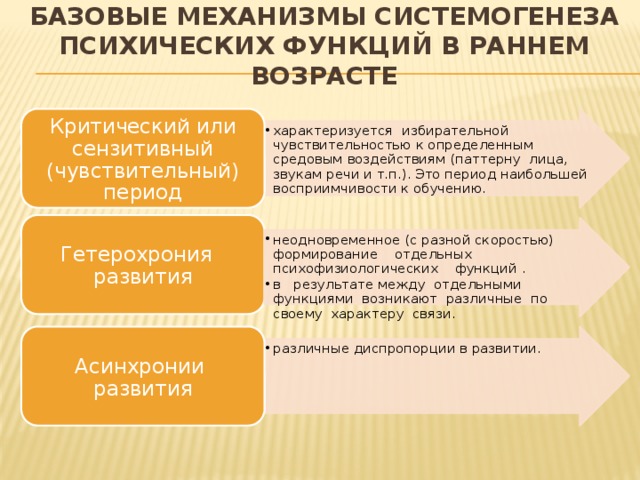

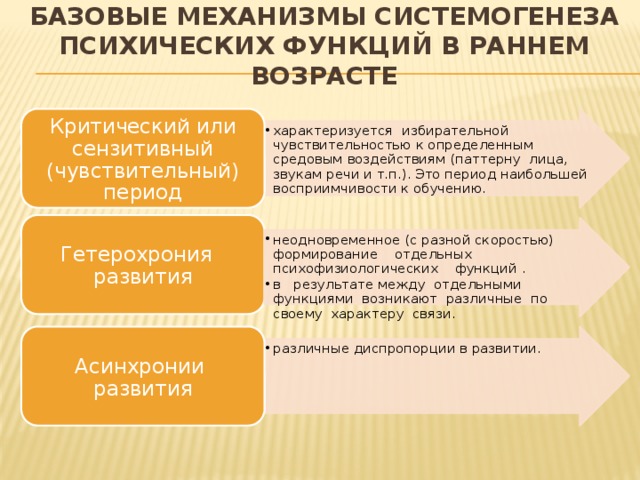

базовые механизмы системогенеза психических функций в раннем возрасте

- характеризуется избирательной чувствительностью к определенным средовым воздействиям (паттерну лица, звукам речи и т.п.). Это период наибольшей восприимчивости к обучению.

- характеризуется избирательной чувствительностью к определенным средовым воздействиям (паттерну лица, звукам речи и т.п.). Это период наибольшей восприимчивости к обучению.

Критический или сензитивный (чувствительный) период

Гетерохрония развития

- неодновременное (с разной скоростью) формирование отдельных психофизиологических функций . в результате между отдельными функциями возникают различные по своему характеру связи.

- неодновременное (с разной скоростью) формирование отдельных психофизиологических функций .

- в результате между отдельными функциями возникают различные по своему характеру связи.

- различные диспропорции в развитии.

- различные диспропорции в развитии.

Асинхронии развития

психическое развитие ребенка в первые годы жизни в норме

2-3

6 месяцев

9 месяцев

месяца

- перестройка внутри самой сенсорной системы в пользу дистантных рецепторов, в первую очередь зрения; появляется интерес к лицу человека; формируются взаимосвязи между сенсорными и моторными системами; сенсо-моторное развитие происходит не изолированно, оно на всех этапах находится под контролем аффективной сферы.

- перестройка внутри самой сенсорной системы в пользу дистантных рецепторов, в первую очередь зрения;

- появляется интерес к лицу человека;

- формируются взаимосвязи между сенсорными и моторными системами;

- сенсо-моторное развитие происходит не изолированно, оно на всех этапах находится под контролем аффективной сферы.

- имитация довольно сложных выражений лица матери.

- имитация довольно сложных выражений лица матери.

- ребенок не только способен "считывать" эмоциональные состояния матери, но и подстраиваться под них.; возникает способность к сопереживанию - сначала с матерью, а затем и другими людьми.

- ребенок не только способен "считывать" эмоциональные состояния матери, но и подстраиваться под них.;

- возникает способность к сопереживанию - сначала с матерью, а затем и другими людьми.

психическое развитие ребенка в первые годы жизни в норме

Середина

Конец первого года – начало второго года

2 года

первого года

- ребенок способен воспринять схему человеческого лица; среди других людей выделяет устойчивый аффективно насыщенный образ матери; формируется первое сложное психологическое новообразование - "поведение привязанности«, которое выполняет несколько функций: обеспечивает ребенку состояние безопасности, снижает уровень тревоги и страхов, регулирует агрессивное поведение, в результате чего повышается общая активность ребенка, его исследовательское поведение, складываются различные психические новообразования, которые в дальнейшем становятся самостоятельными линиями развития.

- ребенок способен воспринять схему человеческого лица;

- среди других людей выделяет устойчивый аффективно насыщенный образ матери;

- формируется первое сложное психологическое новообразование - "поведение привязанности«, которое выполняет несколько функций: обеспечивает ребенку состояние безопасности, снижает уровень тревоги и страхов, регулирует агрессивное поведение, в результате чего повышается общая активность ребенка, его исследовательское поведение, складываются различные психические новообразования, которые в дальнейшем становятся самостоятельными линиями развития.

- расширяются коммуникативные возможности за счет координации глазного общения с вокализацией; ребенок начинает активно использовать в общении мимику и жесты; складываются предпосылки для развития символической функции и речи.

- расширяются коммуникативные возможности за счет координации глазного общения с вокализацией;

- ребенок начинает активно использовать в общении мимику и жесты;

- складываются предпосылки для развития символической функции и речи.

- критический период в развитии локомоторики; отсутствует дифференциация между ходьбой и бегом; быстрое развитие "взрослой" речи.

- критический период в развитии локомоторики;

- отсутствует дифференциация между ходьбой и бегом;

- быстрое развитие "взрослой" речи.

Мышление

Речь

в норме для двухлетнего ребенка линии развития мышления и речи идут раздельно.

Мышление

Речь

Позднее, перекрещиваясь, они дают начало новой форме развития. В то же время функции, на раннем этапе развивающиеся независимо друг от друга, могут вступать в различные факультативные взаимосвязи с другими функциями.

Типы межфункциональных отношений

Явления временной независимости функций

В норме носит временный характер

В патологии - превращается в изоляцию

Изолированная функция, лишенная воздействий со стороны других функций, останавливается в своем развитии, теряет адаптивный характер

Типы межфункциональных отношений

Жесткие связи и их нарушения

(по Н.А.Бернштейну, принцип цепочки).

В норме свидетельствует о возникновении устойчивых связей между отдельными звеньями психического процесса.

В патологии нарушение отдельных звеньев ведет к нарушению всей цепочки в целом.

нарушается сама возможность возникновения более сложных, иерархических структур. В легких случаях могут наблюдаться временные трудности при переходе от жестких связей к иерархическим. В этом случае старые связи полностью не оттормаживаются (фиксируются) и при каждом затруднении вновь актуализируются.

Типы межфункциональных отношений

Иерархические связи и их нарушение .

В норме многоуровневый тип взаимодействия обладает высокой пластичностью и устойчивостью. Это достигается рядом моментов, выделением ведущих (смысловых) и технических уровней, а также определенной автономностью отдельных систем, каждая из которых решает свою "личную задачу".

При различных дисфункциях в первую очередь страдает развитие сложных межфункциональных связей, какими являются иерархические координации. Эти нарушения могут возникать как на смысловом, так и на технических уровнях. В последнем случае ведущий (смысловой) уровень вынужден "помогать" испытывающим трудности техническим уровням.

происходит перераспределение контроля в их пользу, и, как следствие, страдает смысловая организация действия.

- незавершенность отдельных периодов развития, отсутствие инволюции более ранних форм;

- незавершенность отдельных периодов развития, отсутствие инволюции более ранних форм;

- на одном возрастном этапе имеется смешение психических образований, наблюдаемых в норме в разные возрастные эпохи.

- на одном возрастном этапе имеется смешение психических образований, наблюдаемых в норме в разные возрастные эпохи.

Основные типы асинхроний развития:

явления ретардации

явления патологической акселерации отдельных функций

Основные функции психолога, участвующего в развивающем образовании

1) организатор развивающих сред, создатель программ развития;

2) диагност развития, помогающий ребенку найти свой индивидуальный путь развития;.

3) психотерапевт, конфликтолог.

Теоретическая основа работы нейропсихолога в школе

- разработанные А.Р. Лурия и его учителем Л.С. Выготским принципы социального генеза высших психических функций (ВПФ), их системного строения, динамической организации и локализации.

особенности коррекционно-развивающих методов:

1. Взаимодействие психолога (педагога) и ребенка строится в соответствии с закономерностями процесса интериоризации: от совместных развернутых действий по внешней программе к самостоятельным свернутым действиям ребенка по интериоризированной программе;

2. В ходе взаимодействия взрослый сначала берет на себя выполнение функций слабого звена, а затем постепенно передает их ребенку, выстраивая задания от простого к сложному относительно слабого звена;

3. Взаимодействие может достичь своих целей лишь при эмоциональной вовлеченности ребенка в совместную деятельность, поскольку «аффект есть альфа и омега, начальное и конечное звено, пролог и эпилог всякого психического развития» (Выготский, 1984; с. 297).

Нейрофизиологические основы динамической локализации функций в онтогенезе

Вызванные потенциалы (сокр. ВП) — электрическая реакция органов (в основном мозга) на внешний раздражитель или на выполнение умственной (когнитивной) задачи. Наиболее широко используемыми раздражителями являются визуальные для регистрации зрительных ВП, звуковые для регистрации аудиторных ВП и электрические для регистрации соматосенсорных ВП. Запись ВП производится при помощи электроэнцефалографических электродов, расположенных на поверхности головы.

- Связанные с событиями потенциалы представляют собой широкий класс электрофизиологических феноменов, которые специальными методами выделяются из «фоновой», или «сырой», электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

- До 3-4 лет вызванные потенциалы, регистрируемые во всех каудальных областях, имеют сходную конфигурацию, временные параметры и реактивность при предъявлении различных зрительных стимулов. Это сходство может свидетельствовать об идентичности сенсорных операций осуществляемых в проекционной и заднеассоциативной коре.

- Качественные изменения в функциональной организации зрительной системы проявляются в 6-7-летнем возрасте, когда выявляется специфическое участие проекционных и непроекционных отделов коры в различных зрительных операциях.

- К подростковому возрасту увеличиваются амплитуда и реактивность поздних компонентов ответа. Однако только у взрослых поздний позитивный комплекс имеет большую амплитуду в левой лобной области в сравнении с правой.

- До 13-14 лет включительно левое полушарие функционирует в перцептивных операциях по правополушарному типу, и только у взрослых выявляется полушарная дихотомия механизмов опознания и идентификации. Созревание лобных областей коры, вовлекаемых в заключительные перцептивные операции, такие как идентификация изображений и их опознание, происходит в течение длительного периода онтогенеза, обеспечивая оптимальные условия для быстрого и адекватного реагирования на поступающую информацию.

базовые факторы, определяющие динамическую локализацию психических функций в онтогенезе:

1.

дифференциация и специализация корковых областей;

2.

совершенствование процессов их пластической интеграции;

3.

. развитие избирательной управляемой активации по мере созревания лобных областей коры и их связей с подкорковыми отделами регуляторной системы.

Формирование межполушарного взаимодействия в онтогенезе

Подготовила Савинова Алиса

- Формирование межполушарного взаимодействия в онтогенезе содержит ряд ступеней, эволюционное содержание которых состоит в поэтапном включении (ассимиляция) комиссуральных структур разного уровня и филогенетической зрелости в обеспечение целостной психической деятельности.

- Морфологическое и функциональное развитие мозга стремится к поэтапному закреплению иерархии дифференцированных подкорково-корковых, внутри- и межполушарных взаимодействий. Каждая зона мозга привносит в этот системнодинамический процесс свой индивидуальный "талант", специфический вклад, постоянно видоизменяющийся в зависимости от конкретного возрастного периода и степени его востребованности извне.

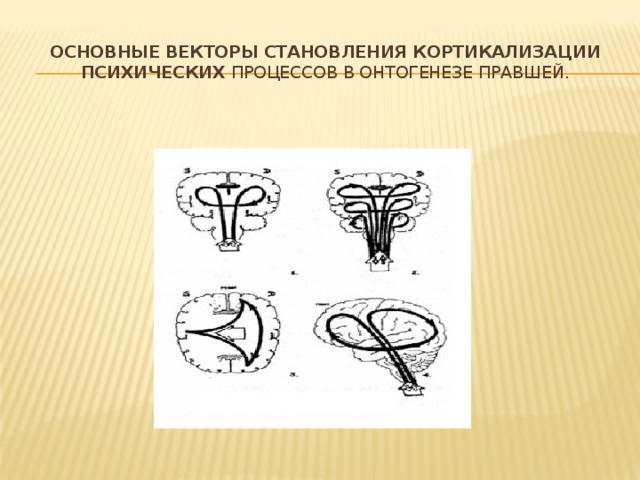

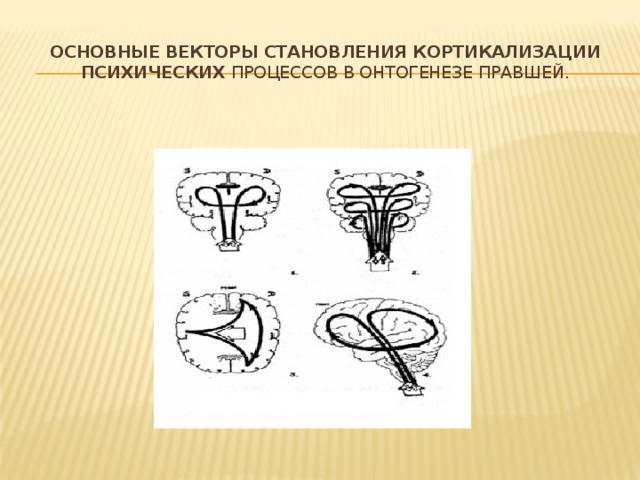

основные векторы становления кортикализации психических процессов в онтогенезе правшей.

основные уровни организации межполушарного взаимодействия в онтогенезе.

- На первом этапе (от внутриутробного периода вплоть до 2-3 лет) основополагающими являются транскортикальные связи стволового уровня - прежде всего спайки гипоталамодиэнцефальной области - и базальных ядер.

- От 3 до 7-8 лет характеризуется выступающей на первый план активизацией межгиппокампалъных комиссуральных систем.

- Благодаря прогрессирующим афферентным и эфферентным ипси- и контралатеральным проекциям, а также интимным связям со спаечными образованиями свода и прозрачной перегородки, межгиппокампальный комплекс начинает играть ведущую роль в организации межполушарного обеспечения полисенсорной межмодальной интеграции и, что самое главное, мнестических процессов, на которых в этом возрасте лежит основная ответственность за онтогенез в целом.

- Завершающим является этап приоритетного значения комплекса транс-каллозальных связей, продолжающийся до 12-15 лет. Прежде эта главная мозговая комиссура была включена в актуализацию межгемисферного обмена преимущественно между гомотопическими областями задних отделов мозга.

"Дисгенетический синдром" функционального генеза

- характеризуется системнодинамической задержкой и искажением формирования как парного взаимодействия (с явной тенденцией к относительной функциональной автономии мозговых гемисфер), так и латерализации полушарий в ходе онтогенеза любого психического процесса.

- Наиболее частое резюме традиционного клинического обследования -констатация типа "практически здоров", "вариант нормы" и т.п. В результате неврологического обследования по (Б.А. Архипову) обнаружено, что для этих детей характерно накопление дизэмбриогенети-ческих стигм: лицевые асимметрии, асимметрии глазных щелей, лопаток, наличие кифосколиоза, неправильного роста зубов, дистонии концевых фаланг, наличие пигментных пятен, невусов, ангиом. Данные стигматы сочетаются с явлениями дизонтогенеза ритмики мозга, специфическими особенностями гормонального и иммунного статуса.

- Наиболее достоверными и постоянными симптомами являются сочетанные глазодвигательные, вестибуло-моторные и вегетативные дисфункции.

- Дисгенетический синдром, наряду с целым рядом нейродинамических и эмоциональных отклонений, включает как латеральные (лево- и правополушарные), так и межполушарные патологические стигматы, которые актуализируются на всех уровнях функционирования вербальных и невербальных психических процессов.

- В двигательной сфере имеет место накопление амбидекстральных черт и псевдолеворукости. Наблюдаются грубые дефекты как реципрокных, так и синергических сенсо-моторных координации с обилием синкинезий и патологических ригидных телесных установок. Дефицитарен динамический праксис.

- В речевой сфере налицо тенденция к амбилатерализации полушарий мозга и задержка дебюта формирования доминантного по речи полушария вплоть до 10-12 лет.

- Отличительной чертой дисгенетического синдрома в "норме" является его возрастная динамика, актуализирующаяся -внешне- в резкой элиминации дефектов. Однако сенсибилизированное нейропсихологическое обследование всякий раз выявляет ту же дефицитарность, что и в младшем возрасте, но в модифицированном варианте.

Метод «замещающего онтогенеза»

- в качестве базового здесь выступает принцип соотнесения актуального статуса ребенка с основными этапами формирования мозговой организации психических процессов и последующим ретроспективным воспроизведением тех участков его онтогенеза, которые по тем или иным причинам не были полностью освоены. Первой и основной коррекционной мишенью при этом является формирование у ребенка осевых (телесных, органных, оптико-пространственных) вертикальных и горизонтальных взаимодействий.

- Метод "замещающего онтогенеза", апробированный и широко внедренный в практику, доказал свою высокую валидность и как эффективный инструмент, и как язык описания при работе с отклоняющимся развитием, обусловленным дизонтогенезом межполушарных взаимодействий.

Нейропсихологический анализ формирования психических функций у детей

- Нейропсихологический подход к анализу развития психических функций в онтогенезе направлен на выявление соотношения и взаимосвязи, существующей между созревающими структурами мозга, связями между ними и формирующимися на их основе психическими функциями, т.е. с проблемой становления структурно-функциональной организации мозга и психики.

- Для успешной адаптации и нормального психофизиологического развития необходимо гармоническое взаимодействие между морфогенезом мозга и социальными воздействиями . Гетерохронность развития мозговых структур и вариативность воздействия социальных условий создают предпосылки к возникновению индивидуальные различий, особенностей в развитии психических функций каждого ребенка как в пределах одновозрастной популяции, так и между разновозрастными детьми.

Нейропсихологический подход позволяет выявлять эти особенности и дает возможность учитывать их в процессе социального воздействия, в частности, обучения.

Методологической основой этого направления нейропсихологии - дифференциальной нейропсихологии, или нейропсихологии индивидуальных различий, являются, в первую очередь, представления о системной локализации ВПФ и синдромном анализе нарушений ВПФ А.Р.Лурия , представления П.К.Анохина о функциональных системах и их гетерохронном развитии; представления Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева и др. о биологической и социальной детерминации развития психики.

- Нарушение баланса биологических и социальных условий развития, а также селективное выпадение биологических и социальных условий в онтогенезе приводит к различным изменениям в психическом развитии ребенка.

- Вариативность развития психических функций у детей в ряде случаев не связана с патологией мозга или психики ребенка и имеет обратимый характер. Такую форму развития можно обозначить как "иррегулярность психического развития" ребенка (ИПР). Причиной других отклонений психического развития могут быть микрофункциональные нарушения мозга - "минимальные мозговые дисфункции" (ММ Д). В этом случае происходит изменение функционирования отдельных мозговых структур или мозга в целом.

- Комплексная методика нейропсихологического обследования памяти состоит из трех блоков, каждый из которых включает в себя набор тестов, необходимых для оценки состояния памяти в одной из трех основных модальностей: слухо-речевой, зрительной и двигательной. Для проведения синдромного анализа был выделен ряд параметров слухоречевой, зрительной и двигательной памяти, которые по данным нейро-психологических исследований соотносятся с работой определенных зон мозга.

Количественные оценки могут быть интегрированы в 2 вида шкал:

- модальные шкалы, отражающие состояние отдельных видов памяти и отдельных звеньев каждого вида памяти испытуемого;

- 2. нейропсихологическую шкалу, отражающую состояние структур мозга, связанных с памятью.

Общая характеристика памяти у детей 7-10 лет

Для анализа состояния памяти детей в пределах одной возрастной группы можно использовать данные по диапазону разброса абсолютных показателей по разным параметрам. Это может свидетельствовать об определенной неустойчивости этого параметра в общей функциональной системе памяти. С другой стороны, большой разброс показателей свидетельствует о разных возможностях детей, входящих в группу, и отражает общую картину актуального уровня развития детей.

Было обнаружено, что в разных возрастных группах с небольшими различиями наиболее вариативными оказываются такие характеристики памяти, как прочность следов в кратковременной памяти, устойчивость произвольной регуляции и контроля мнестической деятельности, стабильность удержания стимула в смысловом и перцептивном поле, пространственно-временная организация запоминаемого материала, а также кинестетические и кинетические схемы памяти.

Сравнительный анализ развития памяти в возрасте 7-10 лет.

Прослеживается динамика изменения абсолютных показателей по всем параметрам, связанная с уменьшении количества допускаемых в тестировании ошибок по мере увеличения возраста детей. В возрасте 7-10 лет наиболее интенсивно осуществляется формирование и стабилизация таких параметров слухоречевой и зрительной памяти как устойчивость к интерференции, эффективность запоминания, устойчивость регуляции и контроля, а также параметров, связанных с межполушарным взаимодействием в двигательной памяти.

Понятие "позитивный нейропсихологический синдром развития памяти".

Основным фактором здесь выступает развитие памяти, а образующими синдром "позитивными симптомами" становятся те параметры разных видов памяти, которые получают наиболее выраженное развитие в этом возрастном периоде. позитивный нейропси-хологический синдром развития памяти в возрасте 7 - 10 лет связан с более активным включением в формирование функциональных систем памяти различных структур передних и задних отделов левого полушария, преимущественно, структур задних отделов.

Отклонения в развитии памяти у детей группы риска.

- « Негативный нейропсихологический синдром развития слухоречевой памяти».

В его состав войдут такие симптомы, как: повышенная тормозимость слухоречевых следов интерферирующими воздействиями, трудности заучивания слухоречевых стимулов несмотря на многократные предъявления материала, снижение объема воспроизведения слухоречевого материала непосредственно после предъявления, большое количество персевераций и замен при воспроизведении слухоречевого и зрительного материала, трудности в смысловом объединения слухоречевых стимулов, нарушение запоминания порядка слухоречевых стимулов в виде инертных стереотипов и неустойчивость в сохранении порядка зрительных стимулов.

При соотнесении этих параметров с соответствующими мозговыми структурами можно определить распределенную топическую локализацию этого синдрома :

- (передние отделы левого полушария, задние отделы левого полушария, задние отделы правого полушария). Это означает, что в формировании системы слухоречевой памяти возможен функциональный дефицит, связанный с работой, в первую очередь, мозговых зон левого полушария, а также задних отделов правого полушария. По результатам тестирования группы риска, в которой преобладают штрафные баллы по зрительной памяти можно описать «негативный нейропсихологический синдром развития зрительной памяти «.

Функции программирования и контроля и успешность обучения у первоклассников

Как известно, возможность произвольной регуляции психических процессов зависит от степени зрелости определенных функциональных мозговых систем, в первую очередь связанных с блоком программирования, регуляции и контроля (Лурия, 1969).

Подготовила Слободина Анастасия

- Для определения уровня функции программирования и контроля, а также успешности обучения Н.Н. Полянской и Л.В. Яблоковой было произведено сравнение характера выполнения проб, направленных на оценку состояния функций программирования и контроля, в группах хорошо и плохо успевающих учеников.

- Полное нейропсихологическое обследование было проведено на 47 учениках двух первых классов средней московской школы (возраст детей от 6 лет 6 мес. до 7 лет 6 мес.).

- Дети были разделены на хорошо и слабо успевающих учеников (12 и 16 человек).

- пробы на реакцию выбора реципрокную координацию

- пробы на реакцию выбора

- реципрокную координацию

- динамический праксис графическая проба

- динамический праксис

- графическая проба

- свободные и направленные ассоциации (названия действий и растений)

- свободные и направленные ассоциации (названия действий и растений)

пробы, направленные на исследование состояния функций блока программирования и контроля

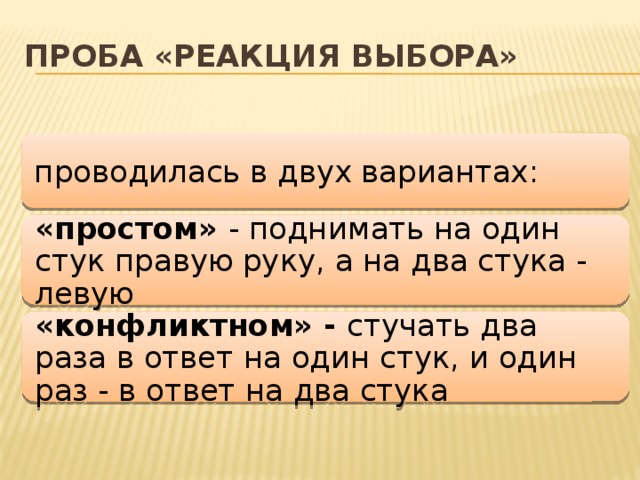

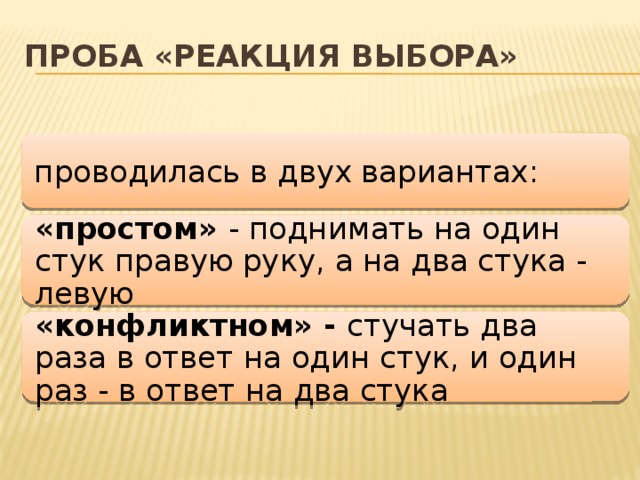

Проба «реакция выбора»

проводилась в двух вариантах:

«простом» - поднимать на один стук правую руку, а на два стука - левую

«конфликтном» - стучать два раза в ответ на один стук, и один раз - в ответ на два стука

Дети с высокой успеваемостью

Дети с низкой успеваемостью

- легко усваивают инструкцию, но в начале выполнения пробы допускают ошибки, которые тут же замечаются и коррегируются самостоятельно. Иногда можно было отметить лишь легкую тенденцию к неправильному движению, которая немедленно подавлялась самим ребенком.

- легко усваивают инструкцию, но в начале выполнения пробы допускают ошибки, которые тут же замечаются и коррегируются самостоятельно.

- Иногда можно было отметить лишь легкую тенденцию к неправильному движению, которая немедленно подавлялась самим ребенком.

- Большая часть детей с низкой успеваемостью без особого труда усваивала инструкцию. Однако, сама инструкция плохо регулировала избирательные действия ребенка. Меньшая часть не могла сличить свои действия с усвоенной инструкцией и попеременно поднимала то правую, то левую руку, не замечая своих ошибок - инструкция не служила программой, регулирующей их двигательные реакции.

- Большая часть детей с низкой успеваемостью без особого труда усваивала инструкцию. Однако, сама инструкция плохо регулировала избирательные действия ребенка.

- Меньшая часть не могла сличить свои действия с усвоенной инструкцией и попеременно поднимала то правую, то левую руку, не замечая своих ошибок - инструкция не служила программой, регулирующей их двигательные реакции.

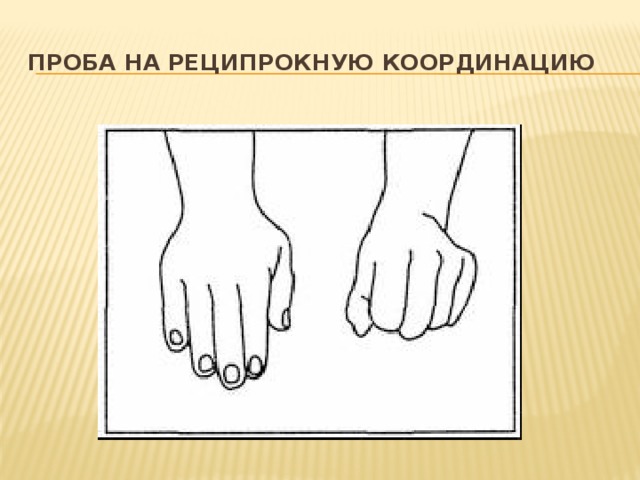

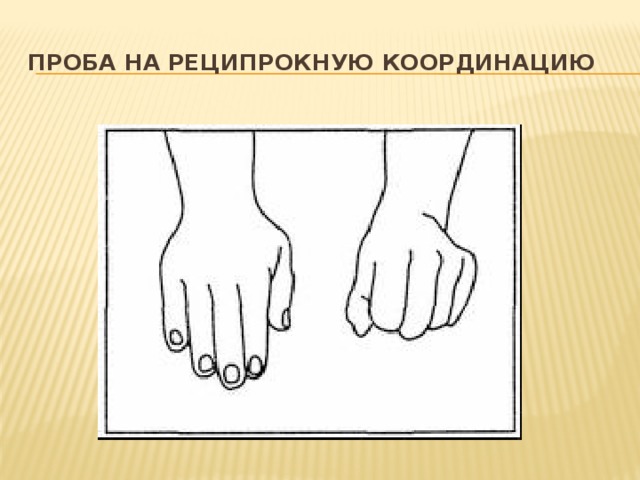

Проба на реципрокную координацию

Дети с высокой успеваемостью

Дети с низкой успеваемостью

- Действие повторяется хорошо, достаточно легко. Большая часть детей быстро и правильно усваивает эти движения.

- Действие повторяется хорошо, достаточно легко. Большая часть детей быстро и правильно усваивает эти движения.

- Большая часть детей с низкой успеваемостью без особого труда усваивала инструкцию. Однако, сама инструкция плохо регулировала избирательные действия ребенка. Меньшая часть не могла сличить свои действия с усвоенной инструкцией и попеременно поднимала то правую, то левую руку, не замечая своих ошибок - инструкция не служила программой, регулирующей их двигательные реакции.

- Большая часть детей с низкой успеваемостью без особого труда усваивала инструкцию. Однако, сама инструкция плохо регулировала избирательные действия ребенка.

- Меньшая часть не могла сличить свои действия с усвоенной инструкцией и попеременно поднимала то правую, то левую руку, не замечая своих ошибок - инструкция не служила программой, регулирующей их двигательные реакции.

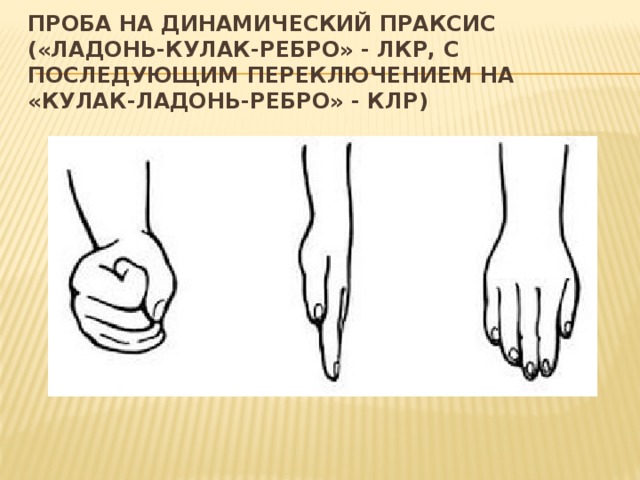

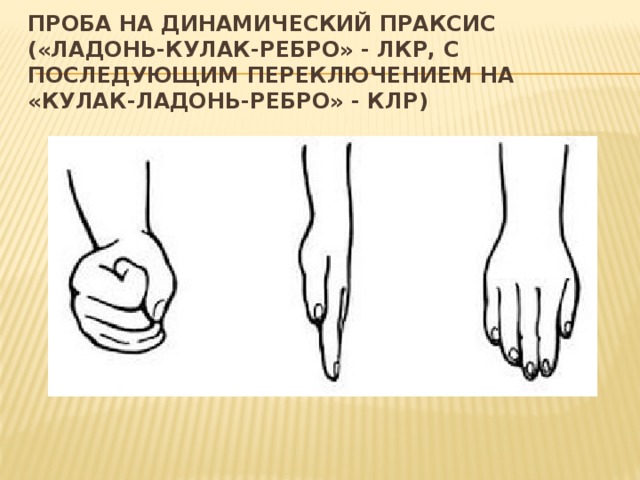

Проба на динамический праксис («ладонь-кулак-ребро» - ЛКР, с последующим переключением на «кулак-ладонь-ребро» - КЛР)

Дети с высокой успеваемостью

Дети с низкой успеваемостью

- После трехкратного показа последовательности движений хорошо успевающие дети в подавляющем большинстве запоминают порядок движений кисти руки. Лишь в отдельных случаях необходим повторный показ. Допустив единичные ошибки, ребенок может самостоятельно их заметить и перейти к безошибочному выполнению программы. правильное переключение с одной программы движений на другую

- После трехкратного показа последовательности движений хорошо успевающие дети в подавляющем большинстве запоминают порядок движений кисти руки. Лишь в отдельных случаях необходим повторный показ. Допустив единичные ошибки, ребенок может самостоятельно их заметить и перейти к безошибочному выполнению программы.

- правильное переключение с одной программы движений на другую

- чаще требовалось ее повторное предъявление, а в отдельных случаях и совместное выполнение. Были случаи, когда программа заменялась хаотичным порядком элементов. Наиболее выраженные трудности у таких детей возникают при переходе от одной программы к другой, при формировании нового двигательного навыка.

- чаще требовалось ее повторное предъявление, а в отдельных случаях и совместное выполнение.

- Были случаи, когда программа заменялась хаотичным порядком элементов.

- Наиболее выраженные трудности у таких детей возникают при переходе от одной программы к другой, при формировании нового двигательного навыка.

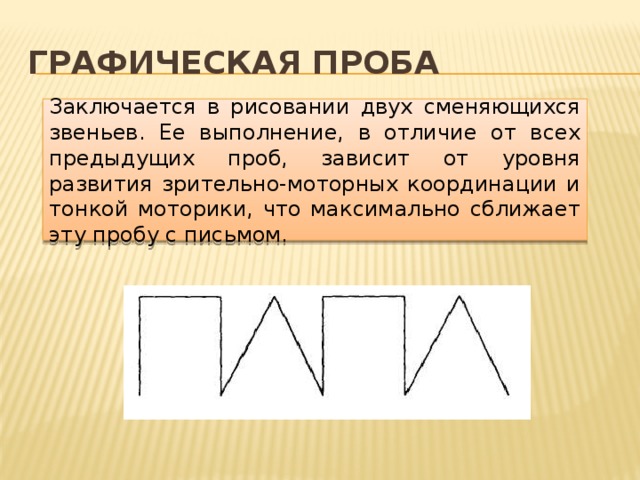

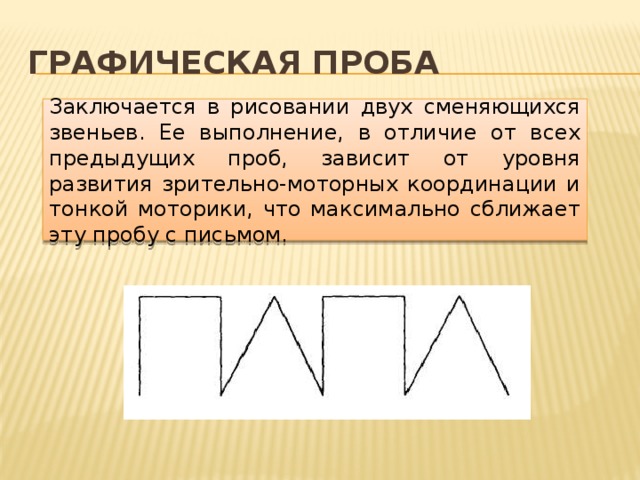

Графическая проба

Заключается в рисовании двух сменяющихся звеньев. Ее выполнение, в отличие от всех предыдущих проб, зависит от уровня развития зрительно-моторных координации и тонкой моторики, что максимально сближает эту пробу с письмом.

Дети с высокой успеваемостью

Дети с низкой успеваемостью

- Сличение выполняемого действия с образцом было достаточно устойчивым, а переключение с одного элемента на другой протекало без особых затруднений. Единичные ошибки обычно самостоятельно исправлялись ребенком. Дети этой группы не испытывали трудностей переключения с одного элемента программы на другой, и в их рисунках мы не встречали персевераций одного элемента, изменений программы, ухода от нее.

- Сличение выполняемого действия с образцом было достаточно устойчивым, а переключение с одного элемента на другой протекало без особых затруднений.

- Единичные ошибки обычно самостоятельно исправлялись ребенком.

- Дети этой группы не испытывали трудностей переключения с одного элемента программы на другой, и в их рисунках мы не встречали персевераций одного элемента, изменений программы, ухода от нее.

- Не всегда усваивают программу. В наиболее грубых случаях происходит подмена программы повторением одного из элементов или полное ее искажение. В тех случаях, когда ребенок удерживает программу, часто встречаются трудности переключения с одного элемента на другой, проявляющиеся в персевераторном повторении элементов, а в менее грубых случаях - в появлении между элементами горизонтальных линий («площадок»).

- Не всегда усваивают программу. В наиболее грубых случаях происходит подмена программы повторением одного из элементов или полное ее искажение.

- В тех случаях, когда ребенок удерживает программу, часто встречаются трудности переключения с одного элемента на другой, проявляющиеся в персевераторном повторении элементов, а в менее грубых случаях - в появлении между элементами горизонтальных линий («площадок»).

Выполнение ассоциативных экспериментов

- (названия действий и растений)

- в группах хорошо и плохо успевающих первоклассников не различалось по количеству актуализируемых слов и по количеству и ошибок. Однако, ответы хорошо успевающих учеников отличались большим лексическим и тематическим разнообразием, лучшей семантической организацией. Словарь слабо успевающих детей был более ограничен и инфантилен.

Нейропсихологическая поддержка классов коррекционно- развивающего обучения

Следует отметить две основные задачи нейропсихолога:

диагностическая

коррекционно-развивающая

- Наблюдение нейропсихолога является включенным, т.е., он не только наблюдает со стороны, но в определенных случаях приходит на помощь ребенку.

- При этом анализирует - какая форма помощи оказалась эффективной.

- Опыт динамического диагностического прослеживания показывает, что у детей классов коррекционно-развивающего обучения (КРО) обнаруживаются следующие трудности (в данном случае, они упорядочены по частоте встречаемости):

1. сниженная работоспособность, колебания внимания, слабость мнестичеких процессов, недостаточная сформированность речи;

2. недостаточное развитие функций программирования и контроля;

3. зрительно-пространственные и квази-пространственные трудности;

4 и 5 место делят трудности переработки слуховой и зрительной информации.

1.

- Групповые занятия включают комплексы методик, направленных на коррекцию часто встречаемых трудностей. Это, прежде всего, программирование и контроль, пространственные и квазипространственные синтезы, мнестические и речевые процессы.

- Групповые занятия включают комплексы методик, направленных на коррекцию часто встречаемых трудностей. Это, прежде всего, программирование и контроль, пространственные и квазипространственные синтезы, мнестические и речевые процессы.

2.

- В микрогруппах (от 2-х до 4-х человек) может вестись работа по преодолению сходных видов недоразвития высших психических функций, например, зрительного или слухового гнозиса и т.п.

- В микрогруппах (от 2-х до 4-х человек) может вестись работа по преодолению сходных видов недоразвития высших психических функций, например, зрительного или слухового гнозиса и т.п.

3.

- Индивидуальная форма занятий наиболее эффективна для работы над развитием самых "слабых" психических функций, т.к. позволяет наиболее полно и развернуто обеспечить переход от развернутого действия к свернутому, от внешнего к внутреннему, от совместного к самостоятельному.

- Индивидуальная форма занятий наиболее эффективна для работы над развитием самых "слабых" психических функций, т.к. позволяет наиболее полно и развернуто обеспечить переход от развернутого действия к свернутому, от внешнего к внутреннему, от совместного к самостоятельному.

Коррекционно-развивающая работа может принимать групповые, микрогрупповые и индивидуальные формы:

Исследование учебного потенциала младших школьников

- Использование оценки учебного потенциала для выявления когнитивного развития ребенка отвечает необходимости учета когнитивного разнообразия, т.е. учета разных вариантов способности обучаться и извлекать пользу из помощи во время решения задачи.

- Целью оценки учебного потенциала является отделение потенциальных возможностей от достигнутого уровня развития.