Методика обучения учащихся эффективным приёмам слушания

Значение слушания в жизни человека отмечали еще риторы Античности Аристотель, Цицерон, которые всемерно ориентировали свою речь на слушателя. Известны устно-речевые традиции русского народа, почитавшие слушание, что отражено в пословицах, поговорках: «Умную речь хорошо и слушать», «Красную речь хорошо и слушать», «Красно поле пшеном, а речь — слушателем».

Вопрос о важности обучения слушанию был поднят в трудах основоположников методической науки. Ф. И. Буслаев указывал на необходимость развития у детей способности «понимать выраженное устными формами речи». К. Д. Ушинский рекомендовал педагогам «учить детей слушать внимательно, усваивать, а потом передавать услышанное».

Значение слушания в жизни человека отражено в трудах методистов (Т. В. Атапиной, Е. Г. Бегуновой, Л. Н. Выошковой, Т. А. Ладыженской, Л. Е. Туминой). Отмечается, что человек овладевает слушанием как видом речевой деятельности с рождения; этот вид речевой деятельности создает базу для освоения других видов речевой деятельности.

Устная речь предполагает наличие слушателей, т.е. по самой своей природе она рассчитана на интерпретацию. Умение слушать собеседника играет большую, а иногда решающую роль в деловой коммуникации: деловых беседах, переговорах, дискуссиях, спорах.

Слушание, или аудирование, — это очень сложный речемыслительный процесс, это так называемый «кодовый переход с акустического кода, в котором слушающий своим ухом, ушной раковиной принимает мысль, высказанную другим человеком, на код внутренней речи, на мыслительный код. В этом и состоит понимание воспринятой речи, ибо мысленный код каждого человека индивидуален в том смысле, что его память хранит фонд образов, схем, представлений, понятий и фонемных эталонов слов, связанных с образами, понятиями» [1. С.34].

Навык слушания развит у людей неодинаково, а большинство вообще не умеют слушать. Так, В. Н. Куницына и ее коллеги приводят результаты исследований, в которых показано, что в среднем время нашего общения с другими распределяется следующим образом: приблизительно 42–53% времени мы слушаем других, 16–32 – говорим сами, 15–17 – читаем, 9–14% – пишем [3. С. 84].

Умение слушать при работе с информацией в коммуникации используется чаще, чем умение читать и писать. Кроме того, установлено, что у многих людей эффективность слушания составляет всего 25%, а не 70–80%, как многие полагают. К тому же при передаче сообщения часть информации теряется. В свою очередь, слушатель старается сделать сообщение осмысленным и добавляет что-то к услышанному. В результате переданное сообщение не соответствует исходному. Схематично это можно отобразить следующим образом: задумано 100% – высказано 80% от задуманного – услышано 70% от высказанного – понято 60% от услышанного – осталось в памяти примерно 24% от воспринятого [там же].

Ученик должен иметь представления о функциях слушания, понимать, какую работу выполняет слушание в разных ситуациях общения, осознавать, зачем, с какой целью мы слушаем. Познавательная функция обеспечивает получение новой информации (слушаем, чтобы знать). Регулятивная функция связана с усвоением способов деятельности (слушаем, чтобы делать). Функция реагирования актуализируется в ситуации необходимости ответить на вопрос (слушаем, чтобы отвечать). Эстетическая функция предусматривает получение эстетического наслаждения (слушаем, чтобы получить удовольствие)[4].

И. Атватер в своей книге «Я вас слушаю...» [5] пишет о двух видах слушания — нерефлексивном и рефлексивном. Программа по родному (русскому) языку дает эту информацию к изучению в 8 классе, называя данные виды чтения пассивным и активным.

Нерефлексивным называется такой вид слушания, который не предполагает выраженной реакции на услышанное. Такое слушание требует значительного физического и психологического напряжения. В диалогическом общении нерефлексивное слушание используется в ситуациях, когда один из собеседников взволнован, желает высказать свое отношение к тому или иному событию, хочет обсудить наболевшие проблемы, испытывает трудности в выражении мысли. Однако такое слушание не всегда бывает уместным. Отсутствие реакции может быть воспринято как знак согласия. Поэтому в деловом общении преобладает другой вид слушания — рефлексивный. Суть его заключается в выражении реакции на сообщаемое. Данные реакции могут быть различными:

реакция усвоения информации: угу, так-так (сопровождающиеся легким кивком головы);

реакция согласия: вот именно, правильно, да-да, несомненно (легкий кивок головы);

реакция удивления: Да что вы! Что вы говорите! Подумать только! (покачивание головой из стороны в сторону);

реакция негодования: Ну, знаете! Это уж слишком! (энергичные движения головой).

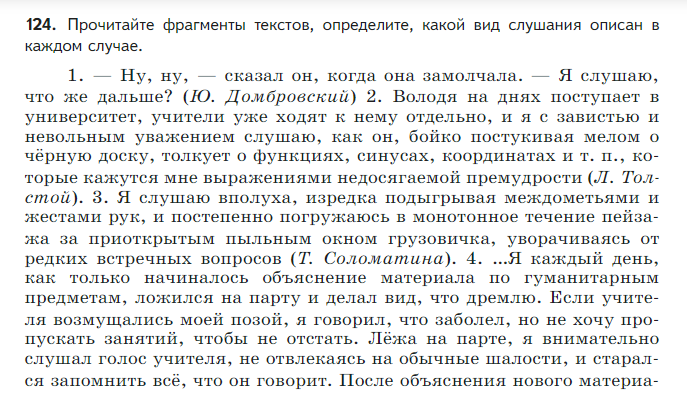

Для отработки навыка определения вида слушания учебник «Русский родной язык. 8 класс» Александровой дает такое упражнение:

М. С. Соловейчик называет следующие умения эффективного слушания:

1) умение осознавать свою коммуникативную задачу;

2) умение по заголовку, поначалу предвосхищать характер предстоящего высказывания, его тему, цель, развитие;

3) умение понимать значение слов, конструкций, интонации, ход развития мысли автора, задачу речи;

4) умение разграничивать основную и вспомогательную информацию, известную и новую для себя и др.;

5) умение контролировать степень понимания текста, авторской позиции [5].

Навык аудирования проверяется на экзамене по русскому языку в 9 классе. Первое задание – сжатое изложение аудиотекста, предлагаемого к прослушиванию дважды с перерывом в 5-7 минут. За это время учащиеся должны уловить смысл текста, правильно определить его смысловые части (абзацы), выявить ключевые слова, осознать, какая информация в тексте необходима, а какую можно исключить. И тут не обойтись без навыков эффективного слушания.

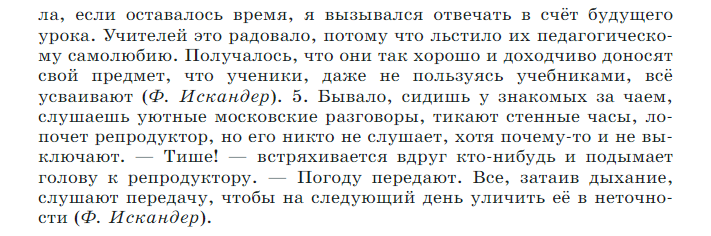

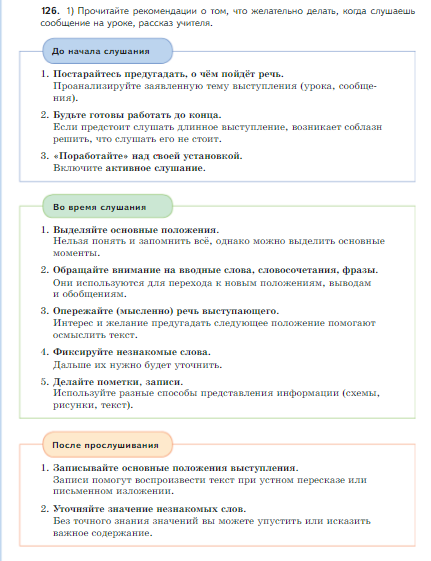

Вот какие рекомендации дает учебник «Русский родной язык. 8 класс» Александровой:

По мнению Т. А. Ладыженской, для достижения хороших результатов в формировании навыка эффективного слушания с учащимися должна проводиться работа, направленная на:

1) усвоение приемов слушания;

2) понимание невербальных средств общения;

3) восприятие интонации;

4) усвоение правил внимательного слушания;

5) формирование образа хорошего слушателя.

Какие же упражнения можно предложить учащимся?

I. Усвоение приемов слушания

1. Упражнение «Испорченный телефон»

2. Упражнение «Слухачи»

3. Упражнение «Парафраз»

II. Понимание невербальных средств общения

Упражнение «Выработка навыков невербальной коммуникации»

III. Восприятие интонации

1. Упражнение «Мудрый слушатель»

2. Упражнение «Речь из цифр»

IV. Усвоение правил внимательного слушания

1. Упражнение «Диалог»

2. Упражнение «Слухачи»

V. Формирование образа хорошего слушателя

1. Упражнение «Взять на карандаш»

2. Упражнение «Только минута»

Подробное содержание каждого упражнения представлено в приложении к данной лекции.

Д. Карнеги утверждал: «...умение слушать встречается, видимо, гораздо реже, чем чуть ли не любое другое хорошее качество». Задача учителя – направить учащегося на путь формирования умения не только выразительно и правильно говорить, но и слушать и слышать собеседника. Таким образом реализуется коммуникативная компетенция при обучении языку.

Рекомендованные источники:

Букатов В.М., Ершова А.П. Нескучные уроки: обстоятельное изложение социо/игровых технологий обучения. Пособие для учителей физики, математики, географии, биологии и химии. — СПб.:Школьная лига, 2013 – 240 с.URL: https://obuchalka.org/20191026114946/neskuchnie-uroki-bukatov-v-m-ershova-a-p-2013.html

Куницына В. Н., Казаринова II. В..Погольша В. М. Межличностное общение. С. 85.https://www.studmed.ru/kunicyna-vn-kazarinova-nv-pogolsha-vm-mezhlichnostnoe-obschenie_98acdbc57a8.html

Львов М. Р. Основы теории речи6 учебное пособие для студвысш. учеб. заведений.- М.: издательский центр «Академия», 2002. С. 34. URL: https://docplayer.ru/26836962-M-r-lvov-osnovy-teorii-rechi.html

Атватер И.Я Вас слушаю: Советы руководителю, как правильно слушать собеседника. -М.: Книга по Требованию, 2013. – 110 с.URL: https://static.my-shop.ru/product/pdf/154/1538875.pdf