МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11»

ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Творческая работа

Автор: учитель физики и математики

Газимагомедова Кистаман Аликадиевна

Актуальность темы «Использование инновационных технологий в преподавании физики в школе».

На современном этапе развития школы выдвигается задача преобразования традиционной системы обучения в качественно новую систему образования – задача воспитания грамотного, продуктивно мыслящего человека, адаптированного к новым условиям жизни в обществе.

Цель общего среднего образования - формирование разносторонне развитой личности, обладающей высоким уровнем общекультурного и личностного развития, способной к самостоятельному решению новых, еще неизвестных задач.

Приоритетное направление системы образования – поиск возможностей, обеспечивающих развитие личности, способной быть не просто носителем и транслятором знаний, но и его активным субъектом.

Приоритеты, которые становятся основой современного образования – это саморазвитие, самопроектирование, компетентность, конкурентоспособность личности.

В инновационном обучении важно, чтобы учащийся был не объектом, а субъектом образовательного процесса, сумел задать любой интересующий его вопрос и самостоятельно найти на него ответ. Важно так организовать учебный процесс, чтобы ученик сам поднимал пласты знаний. Инновационные процессы являются закономерными в развитии современного образования. Данные сравнительно-педагогических исследований показывают, что, несмотря на различия школьных систем и содержания учебных программ, общие представления о традиционном учебном процессе в разных странах мира имеют сходные черты, поэтому и в инновационных поисках прослеживаются общие тенденции. В инновационных процессах целью обучения становится развитие у учащихся возможностей осваивать новый опыт на основе формирования творческого и критического мышления, обеспечение условий такого развития, которое позволило бы каждому раскрыть и полностью реализовать свои потенциальные возможности: физические, духовные и интеллектуальные.

Роль компьютерных технологий в деятельности учителя

Педагогическое мастерство основано на единстве знаний и высоко развитых умений, соответствующих современному уровню развития науки, техники и их продукта – информационных технологий.

В основе информационной культуры учителя лежит информационно – компьютерная грамотность, под которой понимается система компьютерных знаний и умений, обеспечивающая необходимый уровень получения, переработки, передачи, хранения и представления социально – значимой информации.

Информационно – педагогическая грамотность специалиста – педагога, её структура и содержание должны развиваться и совершенствоваться на уровне элементарной, функциональной и системной компетентности. Проявлением системного уровня информационно – компьютерной грамотности специалиста – педагога является его способность свободно, уместно и адекватно использовать компьютерные технологии в своей профессиональной деятельности. Так как современное преподавание физики в школе сталкивается с проблемой снижения интереса учащихся к изучению предметов. Также на современном этапе развития школьного образования проблема подготовки выпускников, хорошо владеющих компьютерными технологиями, приобретает особо важное значение в связи с высокими темпами развития и совершенствования науки и техники, потребностью общества в людях, способных быстро ориентироваться в обстановке, способных мыслить самостоятельно и свободных от стереотипов. Применение этих технологий в обучении физики, объясняется необходимостью решения проблемы поиска путей и средств активизации познавательного интереса учащихся, развития их творческих способностей, стимуляции умственной деятельности. Особенностью учебного процесса с применением компьютерных средств является то, что центром деятельности становится ученик, который исходя из своих индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс познания. Между учителем и учеником складываются «субъект - субъективные» отношения. Учитель часто выступает в роли помощника, консультанта, поощряющего оригинальные находки, стимулирующего активность, инициативу и самостоятельность. В системе такого обучения различают два типа деятельности – обучающий и учебный.

Компьютер дает возможность продемонстрировать те явления природы, которые мы увидеть не можем, например явления микромира или быстро протекающие процессы.

С помощью компьютера учитель может подготовить контрольные, самостоятельные работы, дидактические карточки для индивидуальной работы, наглядные пособия, опорные листы, разноуровневые задания. Презентация позволяет сделать процесс обучения более наглядным, ярким, способствует систематизации знаний, более успешному их усвоению, а также позволяет эффективно использовать время на уроке.

Использование презентаций на уроках я начала с работы с электронными пособиями по физике и математике. Данные пособия содержали уже готовые презентации и фрагменты уроков, многие презентации делала сама.

С появлением в школе мультимедийного проектора, выхода в Интернет начала внедрять в свою деятельность использование уже созданных электронных уроков. Существует огромное число готовых программных продуктов, которые могут быть использованы учителем – предметником при проведении современных уроков с применением новых информационных технологий. Подобные уроки позволяют повысить мотивацию учащихся в изучении физики, математики, активизировать их познавательную деятельность, формировать общее мировоззрение на научном уровне.

Для себя из всего многообразия учебных электронных программ я бы выделила следующие программы, которые активно использую, как при объяснении нового материала, так и для проведения контроля знаний:

Электронное учебное издание «Открытая физика 1.1» под редакцией профессора МФТИ С. М. Козела, ООО «Физикон»

Методическое пособие с электронным приложением «Уроки физики 7-11 классы», издательство «Глобус»

Электронное учебное издание «От плуга до лазера» из серии дисков для общеобразовательных школ

Мультимедийное обучающее пособие «Шпаргалка» по физике с тестами, издательство Гурусофт

Флипчарты по физике

Применение новых информационных и телекоммуникационных технологий в школьном физическом образовании обсуждается широко и на методических советах различного уровня и на страницах всех методических журналов и газет. Я в своей работе, используя новые информационные технологии в учебно – воспитательном процессе, хочу показать преимущества данной методики работы. Достижение высокой эффективности учебного процесса – нелёгкая задача для каждого школьного учителя. Успешное решение этой задачи определяет уровень его мастерства. Не всегда достаточно заинтересовать обучающихся содержанием предмета. Необходимо создать такие условия, при которых полноценное усвоение основ научных знаний было бы доступно каждому ребёнку, способствовало развитию когнитивных функций мозга, опиралось на все психические качества, участвующие в обучении, поддавалось контролю со стороны учителя.

Использование компьютера настраивает и учителя и ученика на творчество и новаторство, даёт возможность перейти к более эффективным формам обучения.

Использование презентаций на уроках способствует лучшему усвоению нового учебного материала, повышается активность учеников на уроке. Учащиеся имеют возможность не только услышать формулировку нового понятия, но и прочитать её на экране, то есть мы задействуем для восприятия нового не только слух, но и зрение ребёнка. Также появляется возможность привлечения обучающихся к созданию проектов, презентаций, творческих работ.

При подготовке презентаций учащиеся подбирают дополнительный материал, систематизируют его, выбирают форму для лучшего представления на ПК, защищают свои работы перед одноклассниками. Работы могут быть не только индивидуальные, но и групповые. В результате работы над темой у учащихся растёт интерес к предмету, ребята учатся работать в группах, с дополнительной литературой, развиваются ораторские способности.

Модели опытов которые я использую.

В данном разделе, работая с этим пособием, мы можем изменить отдельные параметры эксперимента, в результате получаем новые параметры, зависимые от параметров вводимых нами. Объяснение эксперимента можно прослушать с помощью голосового сопровождения, а также прочитать в готовом конспекте.

Например, при объяснении тем:

«Относительное движение», изменяя скорость, мы определим, за какое время он преодолеет путь, какие будет иметь координаты, в зависимости от выбранной системы отсчёта. Изменяя направление движения объекта, мы также получаем новые данные.

«Свободное падение тел». Модель позволяет изучать следующие виды движения под действием силы тяжести: движение тела по вертикали, движение тела брошенного горизонтально, движение тела брошенного под произвольным углом к горизонту, как с поверхности земли, так и с некоторой высоты. Предусмотрены возможности изменения начальных условий экспериментов и наблюдения за движением тела в стробоскопическом режиме.

«Движение по окружности». Демонстрируется равномерное и неравномерное движение по окружности. Иллюстрируются понятия нормального (центростремительного) и тангенциального (касательного) ускорений. Приводятся графики координат и проекций скорости движущегося по окружности тела.

«Вес и невесомость». Иллюстрируется понятие веса тела в ускоренно движущейся системе. Демонстрируются условия невесомости.

«Движение по наклонной плоскости». Демонстрируется движение тела по наклонной плоскости при наличии силы сухого трения. Предусмотрена возможность приложения внешней силы.

«Упругие и неупругие соударения». Демонстрируются закономерности упругого и неупругого удара на основе законов сохранения.

«Соударения упругих шаров». Модель иллюстрирует задачу об упругом центральном и нецентральном соударении шаров. Приводится диаграмма импульсов сталкивающихся шаров.

«Реактивное движение». Модель позволяет изучать закон реактивного движения на примере движения одноступенчатой ракеты. Предусмотрена возможность изменения массы топлива. В процессе эксперимента выводится график скорости ракеты.

«Законы Кеплера». На примере движения спутников Земли демонстрируются 3 закона Кеплера.

«Момент инерции». Модель позволяет продемонстрировать моменты инерции тел различной геометрической формы.

«Течение идеальной жидкости». Модель иллюстрирует течение идеальной несжимаемой жидкости по трубе переменного диаметра (закон Бернулли).

Например, тест по теме «Плавание судов»

Ф.И. ………………………………………………

1. На каком известном законе основано плавание судов?

А) на законе Паскаля

Б) на законе Архимеда

2. Как изменяется осадка корабля, если его загружают?

А) осадка увеличится

Б) осадка уменьшится

В) уровень осадки останется неизменным

3. Как изменяется осадка корабля, если увеличивается уровень воды, в которой плавает корабль?

А) осадка увеличится

Б) осадка уменьшится

В) уровень осадки останется неизменным

4. Как изменяется осадка корабля, если он переходит из реки в море?

А) осадка увеличится

Б) осадка уменьшится

В) уровень осадки останется неизменным

5. Изменится ли водоизмещение судна при переходе из реки в море?

А) увеличится

Б) уменьшится

В) останется неизменным

6. С увеличением количества груза на судне сила Архимеда, действующая на судно, …

А) увеличится

Б) уменьшится

В) останется неизменной

7. Почему гвоздь тонет, а металлический корабль плавает?

А) Объём жидкости, вытесненной кораблём больше.

Значит сила Архимеда, действующая на корабль больше.

Б) На корабле есть воздушные отсеки. Плотность воздуха меньше плотности воды.

Значит сила Архимеда, действующая на корабль больше.

В) Корабль сделан не только из металла.

Так как в последнее время учащиеся сдают экзамены в новой форме, я использую для проверки знаний тестирование, тем самым помогая учащимся разобраться в том, как правильно ответить на вопросы тестов, записать решение задач части В и С. Материал для тестов я использую из книги «Проверочные тесты по физике для 7 – 9 классов». Они представлены здесь в форме экзаменационных тестов.

Например, для проверки знаний по теме «Законы взаимодействия и движения тел» предлагаются следующие задачи:

1. Автомобиль прошел первые 60 км. Пути со средней скоростью 20 км/ч и следующие 40км со средней скоростью 8 км/ч. Какова средняя скорость автомобиля на всём пути?

а) 10км/ч б) 12,5 км/ч в) 125 км/ч г) 10,5 км/ч

Объяснение: Средняя скорость по определению равна отношению пути ко времени за весь промежуток пути.

Автомобиль начинает двигаться из состояния покоя. Первую половину пути он движется равноускоренно. На втором участке он движется с постоянной скоростью 18 м/с, которой он достиг в конце первого участка. Средняя скорость автомобиля:

а) 10км/ч б) 12,5 км/ч в) 125 км/ч г) 10,5 км/ч

Объяснение: представлено в виде таблицы:

| Характеристики движения | 1-я половина равноускоренно | 2-я половина равномерно |

| Время | t1 | t2 |

| Скорость | at | V=18м/с |

| Расстояние | аt/2=S/2, S=аt1 | Vt2=s/2, S=2Vt2 |

Проплывая под мостом против течения, гребец потерял соломенную шляпу. Обнаружив пропажу через 10 минут, он повернул назад и, гребя по течению с тем же темпом, подобрал шляпу на расстоянии 900м ниже моста. Скорость течения реки:

а) 0,75 км/ч б) 0,75 м/с в) 1,5 м/с г) 10,5 м/с

Объяснение:

В системе отсчёта, связанной с водой, шляпа неподвижна, а пловец плавает туда – сюда в стоячей воде, т.е. V постоянна. Относительно воды он плыл 10 минут от шляпы, а потом вернулся к шляпе (неподвижной), значит, это тоже заняло 10 минут. Вернёмся к системе отсчёта связанной с берегом. За 20 минут купания пловца шляпа вместе с водой проплыла 900 метров. А теперь нетрудно догадаться чему будет равна скорость течения.

Например, домашний проект «Сделай батарейку». Каждому ученику даётся инструкция по выполнению данного проекта. После выполнения проекта учащиеся должны написать краткий отчёт о работе.

Домашний проект «Сделай батарейку».

Для опыта тебе понадобятся: прочное бумажное полотенце, пищевая фольга, ножницы, медные монеты, поваренная соль, вода, 2 изолированных медных провода, маленькая лампочка (1,5 В)

Инструкция.

Раствори в воде немного соли.

Нарежь аккуратно бумажное полотенце и фольгу на квадратики чуть крупнее монет. Намочи бумажные квадратики в соленой воде.

Положи друг на друга стопкой медную монету, кусочек фольги, снова монету и так далее несколько раз. Сверху стопки должна быть бумага, внизу монета.

Защищённый конец одного провода подсунь под стопку, второй конец присоедини к лампочке, один конец второго провода положи на стопку сверху, второй тоже присоедини к лампочке. Что получилось?

Дай характеристику полученного прибора, укажи положительные и отрицательные стороны полученного источника электрического тока. (Отчёт о проекте оформи в рабочей тетради)

Использование компьютерных презентаций на уроках физики

В своей деятельности я использую компьютерные презентации на уроках при объяснении нового материала. А также для закрепления изученного материала. Например, презентация «Измерение физических величин помогает мне не только изучить тему «Физические величины. Измерение физических величин», но и возможность закрепить знания по определению цены деления приборов. Презентация помогает наглядно увидеть различные виды шкал приборов, их отличия и сходства. Так как рисунки с приборами в сборнике задач не всегда чёткие, а ученики могут просто слушать, не понимая, о чём идёт речь. Здесь же они работают вместе и объясняют, как определить цену, показывая на слайдах презентации.

Также одним из способов активизации познавательной деятельности считаю создание презентаций обучающимися по проблемным темам, подготовку рефератов с использованием дополнительной литературы и ресурсов интернета.

Например: в 7 классе на начальном этапе обучения по предмету физика использую презентации, наглядный материал, часть урока провожу в форме игры. Первый вводный урок по физике в 7 классе «Что изучает физика?» я провожу с использованием компьютерной презентации.

Разработка урока по физике в 7 классе «Что изучает физика?»

Цели урока:

Образовательные: Познакомить учащихся с новым предметом школьного

курса.

Определить место физики, как науки. Научить различать

физические явления и тела. Познакомить с методами

изучения физики.

Воспитательные: Показать значение познания мира через мышление.

Формировать моральные, волевые и эстетические качества

личности.

Развивающие: Развивать внимание и любознательность.

Развивать представление о применении человеком

физических явлений в быту и технике.

Структура урока:

Ход урока

| Этапы урока | Деятельность учителя | Деятельность учащихся | Теоретическое обоснование |

| Организа-ционный момент. 1 минута | Приветствие учащихся. Проверка готовности к уроку. Отмечает отсутствующих | Приветствуют учителя, проверяют наличие учебных при-надлежностей. |

|

| Лекция, сопровож-даемая презентацией. 25 минут | Мы приступаем, к изучению нового школьного предмета, к овладению основ новой для вас науки - физики! Роль физики трудно переоценить, так как она необходима в любой области деятельности человека: проектировка и строительство зданий, создание радиоприемников, автомобилей, космических аппаратов. Без знаний физики мы были бы лишены многих полезных вещей (слайд 1). И тема нашего урока: «Что изучает физика?» К технике мы привыкли, она стала нашим спутником. А ведь не так давно люди ездили в тарантасах, запряженных лошадьми, сидели при свете горящих лучин в длинные зимние вечера и только в сказках мечтали о различных волшебствах. Сказки становятся былью. Давайте и мы вспомним русские сказки. Ответьте на несколько вопросов по сказкам. | Учащиеся записывают в тетрадях число и тему урока. | Первый этап познания. Организация деятельности при изучении нового предмета.

Ативизация познаватель-ной деятельности |

| На чем играл Садко? | Гусли-самогуды. |

|

| Во что они превратились? | В патефон, магнитофон, радиоприемник. |

|

| С помощью чего раньше передвигались? | сапоги – скороходы, тарантасы. |

|

| А сейчас какие виды транспорта мы используем? | автомобили, мотоциклы, поезда. |

|

| Что явилось прообразом самолетов, которые стали широко распространенным средством транспорта? | Ковры – самолёты. |

|

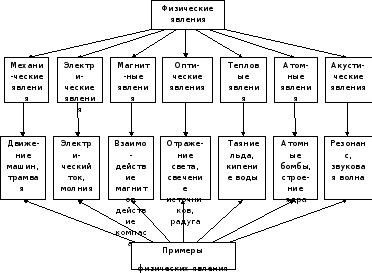

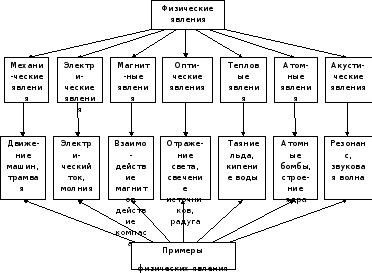

| Все это стало возможным не по велению волшебника, а на основе умелого применения достижений науки. Одной из древнейших наук, которая позволяет познать силы природы и поставить их на службу человеку, дает понять современную технику и развивать ее дальше, является физика. Физика – это наука о природе и тех изменениях, которые в ней происходят. (слайд 3) Основная задача физики: Открыть физические законы, наблюдая различные явления, выявляя в них закономерности, обобщая и сравнивая результаты. Зная эти законы, мы можем объяснить причины многих явлений и процессов, предсказать их развитие, но главное – использовать эти законы на благо человека. Физическим законам подчиняется все, что существует во Вселенной. Физика изучает изменения, происходящие в природе, которые называют физическими явлениями (слайд 5). Среди большого многообразия явлений в природе физические явления занимают особое место. К ним относятся: механические, электрические, магнитные, оптические, тепловые, атомные, акустические явления (показ слайдов 6-19 из презентации). Эти явления и изучает физика. А изучение физики необходимо для дальнейшего усовершенствования и создания новых видов техники, изучения природных явлений. Физика взаимосвязана со многими другими науками – географией, астрономией, химией, биологией и т. д. Она позволяет выводить общие законы на основании изучения простых явлений. Установив фундаментальные законы природы, человек использует их в процессе своей жизнедеятельности. Лю6ые процессы, происходящие в природе, тесно связаны между собой. Философы и учёные Древней Греции Аристотель, Архимед, Герон, Птолемей изучали физические явления в основном в результате наблюдения, проведения экспериментов. Только в средние века такие ученые как: Галилео Галилей, Рене Декарт, Эванжелиста Торричелли, Блез Паскаль и другие стали ставить опыты – специальные эксперименты, проводимые с определенной целью. Любая наука использует специальные слова – научные термины. И вам необходимо понять и усвоить основные физические термины. Вокруг нас находятся различные предметы: карандаш, книга, телевизор. В физике всякий предмет называют физическим телом (слайд 26, 27).

На экране вы видите примеры физических тел (слайд 28). Назовите их. Любое физическое тело состоит из вещества. Гвоздь - физическое тело, железо – вещество. Стол - физическое тело, дерево – вещество. Капля воды – физическое тело, вода – вещество. Все объекты и физические тела являются материей. Все, что нас окружает – материально (слайд 29). Факт их существования не зависит от нашего сознания. Материя есть объективная реальность, данная нам в ощущение. Материя в нашем мире существует в виде вещества и поля. То, из чего состоят физические тела, называют веществом. Другой вид материи - поле - существует не зависимо от нас. Поле не всегда можно обнаружить с помощью органов чувств человека, но оно легко обнаруживается по влиянию на какие-нибудь физические тела. |

Учащиеся записывают определение в тетради.

Учащиеся чертят в тетради схему (Приложение 1)

Учащиеся чертят в тетради схему (Приложение 2)

Учащиеся записывают, что такое физическое тело, вещество

Учащиеся называют тела. |

|

|

| Давайте сделаем вывод: Что же такое физические явления?

| Физические явления – это изменения, которые… - мы можем видеть; - происходят по желанию человека; - происходят в природе. | Усвоение понятий, формирова-ние навыков при форму-лировании вывода |

| Закрепление изученного 10 минут | «Подумай» Вы знаете, как происходят многие явления, и легко, закончите, фразы.

Если выпустить из рук тяжелый, предмет, то... Если цветок не поливать, то… Если сверкнула молния, то … (слайд 31) Что из перечисленного является физическим телом? (слайд 32) а) тетрадь b) воздух с) бумага Какое, из слов обозначает вещество? (слайд 33) а) Капля воды b) Земля c) Железо d) Айсберг 3. Какое это явление?

(слайд 34) а) Движение автомобиля б) Молния в) Телевизор г) Течение воды в реке 4. Установи соответствие: из каких веществ состоят тела. |

Учащиеся заканчивают предложения. … он упадет на землю.

… он завянет. … будет дождь.

Ответы детей:

Тетрадь

Железо

Механическое Электрическое Электрическое Механическое Учащиеся записывают в тетради тела и вещества, из которых они состоят, один из учеников отвечает устно. | Первичная проверка знаний по теме. Выявление пробелов при осмыслении новых физических понятий. |

|

|

|

|

|

| Домашнее задание 3 минуты | §. 1-3, ответить на вопросы к параграфам. Написать сочинение «Зачем нужно изучать физику»

| Учащиеся записывают задание в дневник |

|

| Подведение итогов 3 минуты | Выставление оценок

|

|

|

Самоанализ урока.

Урок был проведён в 7 классе. Данный урок – первый в курсе физики, поэтому необходимо было заинтересовать предметом «физика».

Тип урока -

Перед собой я ставила следующие задачи:

Образовательные: Познакомить учащихся с новым предметом школьного

курса.

Определить место физики, как науки.

Научить различать физические явления и тела.

Познакомить с методами изучения физики.

Воспитательные: Показать значение познания мира через мышление.

Формировать моральные, волевые и эстетические качества

личности.

Развивающие: Развивать внимание и любознательность.

Развивать представление о применении человеком

физических явлений в быту и технике.

На уроке использовались: компьютер, мультимедийный проектор, экран.

Для активизации и заинтересованности учащихся использовала презентацию «Что такое физика?».

Презентация к уроку составлена мной по следующему плану:

Что такое физика?

Физические явления.

Что изучает физика?

Как работают физики?

Физические термины.

Проверь себя.

Она составлена таким образом, что я могу перейти к любому пункту плана и затем вернуться к оглавлению. В результате использования презентации у обучающихся развивается познавательный интерес к изучению физики. При возникновении вопросов можно вернуться к любому пункту и разобрать его более подробно. Также для первичного закрепления материала в данной презентации подобраны вопросы, которые можно задать как после отдельной части презентации, так и после изучения всего материала.

Урок был проведен в форме беседы, в процессе которой были сделаны выводы для достижения поставленных целей и решения образовательных задач. Показана взаимосвязь с другими учебными предметами. Данный урок является основным в изучении курса физики, так как здесь вводятся основные понятия, которые в дальнейшем будут рассматриваться и изучаться более подробно.

На уроке поддерживалась хорошая психологическая атмосфера, общение.

Учащиеся активно работали на уроке. Их активность проявлялась во время работы с презентацией, при первичном закреплении изученного. Поставленные цели были достигнуты.

Список литературы

Л.И. Губернаторова, К.А. Потехин «Новые информационные технологии в процессе преподавания физики»

2. Н.Н. Гомулина «Методика проведения компьютерной лабораторной работы»

3. Мультимедийное обучающее пособие по физике «Шпаргалки по физики» с тестами, издательство Гурусофт.

4. Электронное учебное издание «Лабораторные работы по физике» в 9 классе.

5. Электронное приложение «Уроки физики 7 – 11 классы», издательство «Глобус»

6. Курс «Открытая физика 1.1» под редакцией профессора МФТИ С. М. Козела, ООО «Физикон»

7. Электронное учебное издание «От плуга до лазера» из серии дисков для общеобразовательных школ

Приложение 1.

Приложение 2.

18