Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования

«Челябинский институт развития образования»

Тема «Формирование позитивного отношения к учебному процессу»

Написал:

Шерстнёва Татьяна Ивановна

МБОУ «СОШ№11»

Г.Коркино

Проверил:

ФИО

Должность, ГБУ

Челябинск, 2023

Оглавление

Введение………………………………………………………………………1

Глава 1………………………………………………………………………….4

Глава 2………………………………………………………………………….9

Заключение…………………………………………………………………….15

Список литературы…………………………………………………………….17

Формирование позитивного отношения у школьников к обучению

Введение

Основной вектор преобразований современного образования связан с ростом ориентаций на развитие индивидуальных личностных ресурсов ученика, его творческих способностей и ведущих психических качеств.

Чтобы реализовать эту цель, нужно не только обновить содержание и технологии образования, но, прежде всего, создать условия для позитивного отношения школьника к процессу обучения.

Цель проекта: обоснование и практическая разработка педагогических средств формирования позитивного отношения к учебному процессу.

Задачи:

1. Рассмотреть теоретические основы формирования позитивного отношения к учебному процессу школьников,

2. Определить основные средства формирования позитивного отношения к учебному процессу

3. Разработать задания способствующие формированию позитивного отношения у школьников к обучению

«Все, что перестает удаваться, перестает и привлекать» (Франсуа де Ларошфуко), «Ребенок должен быть убежден, что успехом он обязан, прежде всего, самому себе. Помощь учителя, какой бы эффективной она ни была, все равно должна быть скрытой. Стоит ребенку почувствовать, что открытие сделано с помощью подачи учителя... радость успеха может померкнуть» (В.А. Сухомлинский).

Актуальность в том, что "Современные дети не хотят учиться», - в один голос заявляют взрослые: родители, педагоги. Определённая доля правды в этом утверждении есть. Проблема учебной мотивации, позитивного отношения к учению с каждым годом всё острее встаёт перед педагогами, психологами, родителями. Все понимают: нужно что-то менять в системе обучения. Но что? Логика подсказывает, что есть два возможных пути изменения ситуации. Первый путь – заставить детей хотеть, тогда и учителя смогут их учить без особых проблем. Второй путь – научиться учить по-другому, так, чтобы дети научились хотеть учиться.

Академическая успешность школьника определяется не только и не столько его способностями, сколько его желанием учиться, то есть его мотивацией.

Глава 1 «Учебная мотивация школьников»

При организации учебной деятельности ничто так сильно не интересует и не заботит опытного педагога, как учебная мотивация школьников. Результаты деятельности человека на 20-30% зависят от интеллекта и на 70-80% – от мотивов. В настоящее время проблема формирования устойчивых положительных мотивов у школьников актуальна в педагогике, психологии и практике школы.

Если говорить о желании учиться, то целесообразно отметить, что это сложное многофакторное образовании. В его составе психологи выделяют познавательные мотивы, связанные с содержанием учебной деятельности и процессом её выполнения, а также социальные мотивы, связанные с различными отношениями учащегося с другими людьми. Познавательные мотивы в самом широком смысле – это желание ребёнка освоить новые знания или способы получения новых знаний. Социальные мотивы – стремление быть полезным обществу или занять в этом обществе определённую позицию. Учебная деятельность школьников побуждается целой системой разнообразных мотивов, которые связаны с разными типами отношений школьника к учению. Таких типов отношения к учению несколько: отрицательное, безразличное (нейтральное), положительное (аморфное, нерасчлененное), положительное (познавательное, инициативное, осознанное), положительное (личностное, ответственное, действенное).

Для отрицательного отношения школьников к учению характерно следующее: бедность и узость мотивов; познавательные мотивы исчерпываются интересом к результату; не сформированы умения ставить цели, преодолевать трудности, отсутствует ориентация на поиск разных способов действия.

В настоящий период весь мир кардинально меняет свое отношение ко всем видам образования, которое рассматривается как главный ведущий фактор социального и экономического прогресса. Причина такого внимания заключается в том, что наиважнейшей ценностью и основным капиталом современного общества становится человек, способный к поиску и освоению новых знаний, принятию нестандартных решений. Важная черта современного образования России — его направленность на подготовку специалистов, способных не только приспосабливаться к жизни, но и быть готовыми к дальнейшей жизнедеятельности: активно осваивать ситуации социальных перемен и участвовать в преобразовании общества.

Основной вектор преобразований современного образования связан с ростом ориентаций на развитие индивидуальных личностных ресурсов ученика, его творческих способностей и ведущих психических качеств.

Чтобы реализовать эту цель, нужно не только обновить содержание и технологии образования, но, прежде всего, создать условия для позитивного отношения школьника к процессу обучения.

Одним из действенных средств позитивного отношения к предмету является наличие интереса.

Спорным в психолого-педагогической науке является и вопрос о том, на что опирается обучающийся в проявлении позитивного отношения к предмету: на потребностно-мотивационную, волевую сферы или на формы и методы образовательного процесса.

Исследования зарубежных авторов показывают, что и здесь нет однозначного и единственно правильного ответа. С одной стороны, позитивное отношение имеет физиологическую основу, с другой стороны оно формируется в учебной деятельности.

Современные подходы к развитию позитивного отношения к учению основаны на подсознательной переработке поступающей информации.

Анализируя существующий научный опыт по проблеме развития позитивного отношения к учению, совершенно справедливо отмечают, что оно проявляется в деятельности и, в частности, учебной. Поэтому встает вопрос о разработке и применении современных методов, приемов, способов, технологий, направленных на развитие интереса к предметам.

Одной из таких действенных форм являются инновационные уроки. Разработка инновационных уроков базируется на основах развивающего обучения, как эффективного условия приобщения обучаемых к предмету.

Формирование позитивного отношения школьников к обучению будет проходить более эффективно и успешно при:

-выделении основных факторов, способствующих формированию позитивного отношения школьников к обучению;

-проектировании учебной деятельности на основе инновационных уроков.

Анализ научных источников показал, что позитивное отношение к обучению у школьников может быть сформировано путем реализации определенных условий, включенных в учебную деятельность: рационального взаимодействия школьников с ровесниками, родителями, педагогами.

Позитивная оценка, одобрение — высказывания, использующие конструкты с ярко выраженным оценочным характером: правильно — неправильно; хорошо — плохо; добро — зло, и т. д. Например: «Ты хороший человек! Ты совершил хороший поступок. Ты правильно сделал(а), что...» Похвала может быть сосредоточена на оценке результата или на оценке личности.

Позитивное эмоциональное отношение — составная часть признания, содержащая позитивное эмоциональное отношение к человеку или к достигнутому им результату: «Меня это обрадовало. Здорово! Мне очень понравилось!».

Любое поглаживание включает в себя все три компонента в различных пропорциях и может относиться как к личности партнера, так и к результатам его действий.

Один из наиболее доступных и эффективных способов управления мотивацией заключается в использовании стимулов.

Стимулирование — это воздействие на поведение ученика или сотрудника с помощью изменения внешних условий (обычно — наград и наказаний).

Позитивное отношение связано с такими компонентами как:

1. Успех и его признание — важные мотивирующие факторы не только в труде, но и в обучении. Признание достижений в освоении сложной деятельности, в профессиональном продвижении и развитии — необходимое условие эффективного обучения.

2. Чувства. Для заинтересованного человека достижение успеха само по себе является своеобразной наградой. Однако такая награда становится еще ценнее, когда она сопровождается выражением теплых чувств и признания со стороны людей, мнение которых мы уважаем. Поэтому конструктивное одобрение может содержать не только сухое описание заслуг человека, но и субъективное положительное мнение о поведении, проявление позитивных эмоций, вызванных его действиями: «Мне понравилось, как точно вы сформулировали достоинства вашего предложения»; «Меня радует, что наши позиции совпадают»; «Мне было очень приятно, что ты обратился за помощью именно ко мне». Обратим внимание, что поведение здесь не оценивается как хорошее или плохое, а описывается как понравившееся или не понравившееся.

3. Аргументация. Сами по себе позитивные чувства в большинстве случаев не нуждаются в пояснении. Однако в некоторых ситуациях обучающемуся важно понять, на каком основании мы высоко оцениваем продемонстрированные им результаты. Особенно важно это бывает, когда мы управляем его работой или обучением. В таких случаях в конструктивное одобрение включают аргументы, проясняющие основания позитивной оценки.

Выделили ряд условий, повышающих эффективность позитивного отношения обучения:

Заинтересованность. Человек, выражающий конструктивное одобрение, проявляет искреннюю заинтересованность в успехах исполнителя или ученика.

Компетентность. Человек, принимающий одобрение, считает оценивающего компетентным и заслуживающим доверия.

Оперативность. Чем меньше времени прошло между достижением и одобрением, тем лучше.

Уместность. Выражать благодарность, заботу, одобрение важно в такой момент, когда человек может адекватно их воспринять.

Отсутствие сравнений с другими. Целесообразнее отмечать не то, что лучше, чем у других, а то, что стало лучше у него сегодня по сравнению со вчерашним днем.

Соразмерность. Поощрение должно быть соразмерно затраченным человеком усилиям.

Признание. Поощрение должно обращать внимание на то, что достигнутый высокий результат — реализация возможностей и способностей, а не случайность.

Таким образом, можно сделать вывод, что отношение в своем конечном моменте формирования есть позиция личности обучающегося. Она основывается на разносторонней оценке объекта: признаков, качеств, принадлежности, роли смысла и значения. Но отношение следует рассматривать прежде всего как процесс, в котором непрерывно и постоянно функционирует связь между субъектом и объектом отношения. Ранее сложившееся отношение к данному объекту в связи с новой ситуацией может перестраиваться, пополняясь новыми сведениями. И это происходит постоянно, поэтому отношение как позиция изменчиво, ситуативно, оно изменяется под влиянием новых факторов до тех пор, пока не выработается устойчивое и закрепившееся в сознании учащегося отношение.

Глава 2 «Важные функции в обучении школьников»

Осуществляемый учителями процесс обучения представляет собой развитую, многоаспектную систему, основными назначениями которой являются:

•производство знаний;

•передача знаний;

•распространение знаний.

Однако, передача знаний, по нашему мнению, должна базироваться на позитивном отношении к учению.

Позитивное отношение базируется в первую очередь на интересе.

Исследование феномена "интерес" на междисциплинарном уровне позволило выявить сложность и многовариантность его определений в психологической и педагогической литературе.

Интерес в переводе с латинского языка понимается как предмет, имеющий значение. Существует множество взглядов на интерес.

Человек чувствует интерес к какому-либо предмету, если этот предмет почему-либо имеет для него значение. Поэтому термин «интерес» приложим и к предмету, которым интересуются, и к душевному состоянию человека, вызванному значимостью предмета интереса.

Позитивное отношение к учению у школьников выступает как динамическая тенденция, как форма проявления потребностей и мотивов, обеспечивающая направленность личности на осознание целей деятельности, носит избирательный характер, сопутствует человеческой деятельности. Вместе с тем, — это и процесс ознакомления человека с предметами и явлениями на предмет удовлетворения возможных потребностей.

Позитивное отношение к обучению личности учащегося выполняет важные функции:

стимулирует деятельность человека, тем самым способствует развитию способностей;

делает деятельность личности целеустремленной, а этим самым повышается качество подготовки;

активизирует познавательную деятельность личности;

способствует развитию эмоциональной сферы личности, что позволяет установку на учебную деятельность сделать более устойчивой;

выполняет побуждающую функцию, что позволяет мобилизовать волевые усилия для решения стоящих учебных задач.

Возникает предположение: если позитивное отношение к обучению определяет творческий характер деятельности, то и включение обучающегося в деятельность творческого характера должно способствовать возникновению и развитию позитивного отношения к обучению.

Признание наличия в структуре учебной деятельности мотивационного блока даёт возможность предполагать, что творческая деятельность требует выработки положительного к ней отношения, чтобы субъект включался в эту деятельность. Тогда выходит, что необходимо различать позитивное отношение к обучению к содержанию усваиваемых знаний и позитивное отношение к обучению к деятельности по усвоению этого содержания. Поскольку познавательная деятельность может носить репродуктивный и творческий характер, возникает необходимость выяснить особенности позитивное отношение к обучению в творческой деятельности.

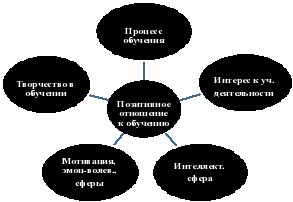

Следовательно, можно выделить то место в структуре познавательной и учебной деятельностях (учитывая и познавательный и творческий характер обучения), которое занимает позитивное отношение к обучению (рис. 1.).

Место позитивного отношения к обучению в образовательном процессе

Рассмотрим подробнее структуру позитивного отношения к обучению и попытаемся увидеть, как “работают” элементы этой структуры при формировании деятельности.

Психологическая структура позитивного отношения к обучению представляет собой нерасторжимое единство, сплав интеллектуальных, эмоциональных и волевых процессов.

Структура позитивного отношения к обучению (по Г.И. Щукиной)

| Интеллектуальные процессы | Эмоциональные процессы | Волевые процессы

|

| 1. Активный поиск | 1.Эмоции удивления | 1. Инициатива поиска |

| 2. Догадка | 2. Чувство ожидания | 2.Самостоятельность добывания знаний |

| 3.Исследовательский подход | 3.Чувство интеллектуальной радости | 3.Выдвижение и постановка задач на пути познания |

| 4. Готовность к решению задач | 4. Чувство успеха |

|

Позитивное отношение к обучению представляет сплав, нерасторжимое единство интеллектуальных, эмоциональных и волевых процессов, без которых отношения к познанию не существует.

Важно выделить признаки и факторы позитивного отношения к обучению.

Выявили и разработали наиболее благоприятные условия формирования позитивного отношения к обучению учащихся. К ним относятся:

•использование средств, возбуждающих интерес к знаниям как мотивам познавательной деятельности;

•применение методов активизации отдельной деятельности;

•создание на занятиях ситуаций, требующих более широких знаний, чем те, которые уже имеются в багаже учащихся;

•самостоятельное чтение учащимися научной, методической, художественной литературы с ее последующим анализом на занятиях;

•привитие навыков самообразования;

•создание ситуации успеха в обучении и практической деятельности.

Рассмотрим более подробно, как перечисленные условия влияют на процесс формирования позитивного отношения к обучению:

•встречи с лучшими профессионалами города и области;

•участие в конкурсах и олимпиадах;

•постановка проблемных вопросов при проведении занятий;

•проведение деловых игр.

Следует также отметить, что развитие мотивов осуществляется через саму учебную деятельность обучающегося. Интерес к изучению предмета зависит от содержания обучения.

Одним из средств, способствующих возникновению позитивного отношения к обучению, является проблемность обучения, которая должна присутствовать на протяжении всего курса обучения, так как без проблем невозможно научиться никакой деятельности. В теории П.Я. Гальперина, которая дает представление об основных этапах процесса усвоения знаний, в качестве первого этапа выступает наличие интереса. Основная задача учителя при организации этого этапа – обеспечить необходимую мотивацию личности для принятия формируемой деятельности и входящих в нее знаний. Именно с этой целью здесь вводятся проблемы, решение которых связано с формируемой деятельностью.

В технологии формирования позитивного отношения к обучению учащихся на уроке можно выделить ряд особенностей.

1. Необходимо постоянное и выраженное проявление интереса самого преподавателя к занятию, увлеченности им. Если от него веет скукой, то почему должно быть интересно учащимся?

2. Человеку интересно всегда то, что имеет для него значение. Поэтому нужно постоянное раскрытие учащимся значения изучаемого: в начале занятия, при переходе к изучению очередного основного вопроса плана темы, при изложении отдельных положений и советов. Не ограничиваться словами — «это важно», «это очень важно». Понимание важности слушателями достигается разъяснениями, что это дает будущему специалисту, для чего потребуется в предстоящей жизни и практической работе, как повлияет на успех и оградит от промахов, ошибок и неприятностей. Хорошо бы почаще иллюстрировать разъяснения примерами из практики (положительными и отрицательными), ссылаться на опыт, рассуждать от противного («Предположим, решая задачу, вы пренебрегли этим, забыли, не учли. Давайте посмотрим, к чему это приведет...»).

3. При отборе и раскрытии содержания темы учитывать, что вызывает интерес учащихся:

- актуальность темы и ее содержания, ее новизна;

- недопущение сведения содержания к элементарным основам, из которых не найти ответа на трудные вопросы учебной деятельности; включение в содержание таких вопросов, а не замалчивание или уход от них;

- строгое подчинение отобранного материала теме и целям занятия, его четкое структурирование, логика изложения;

- глубина и интересность раскрытия содержания, обоснованность и доказательность, постоянная связь с практикой;

-смелость и самостоятельность суждений преподавателя, а не трусливая уклончивость при вопросах учащихся.

Следует активно пользоваться психологически обоснованными и проверенными педагогической практикой методическими приемами побуждения:

- приемами наглядности, т.е. показа;

-приемами конкретизации — перехода от абстрактных, теоретических рассуждений к конкретным событиям, почерпнутым из жизни, практики;

- приемами персонификации — упоминания фамилий, конкретных регионов, организаций, обращение к личному опыту учащихся, персональные обращения к кому-нибудь в аудитории;

- приемами соучастия — приглашения обучающихся к совместному поиску ответов на вопросы («давайте подумаем...», «как вы считаете?»), предложение им мысленно превратиться в участника определенного события («представьте, что вы находитесь...», «поставьте себя на место автомеханика и подумайте..»), яркое раскрытие чьих-то или собственных впечатлений и переживаний и т.п.;

-приемами создания проблемной ситуации;

-приемами включения учащихся в решение практических задач;

- приемами активизации самостоятельности и творчества.

Большинству людей всегда интереснее самому разобраться, придумать, решить, сделать, а не по указке других. Нужно поощрять обучающихся к самостоятельным и творческим проявлениям и ценить, высказывание ими собственного мнения, предлагая одновременно обосновать его, тактично подправлять ошибки и неточности, давая возможность на опыте в учебных условиях оценить правильность своей точки зрения.

Учитывая выше изложенное, следует подчеркнуть, что в учебных условиях наибольший эффект в формирования позитивного отношения к обучению достигается при проведении инновационных уроков.

Основным преимуществом инновационных уроков является возможность использования активных методов и приемов.

Заключение

Таким образом, на основе выше изложенного можно сделать вывод о том, что регулярное и комплексное применение инновационных уроков в учебном процессе обеспечивает наибольшую эффективность деятельности преподавателя по формированию позитивного отношения обучающихся и позволяет сделать процесс обучения творческим, относительно самостоятельным и направленным на всестороннюю подготовку.

Проанализировав проблему формирования позитивного отношения к обучению школьников, можно сделать следующие выводы:

1. Позитивное отношение к обучению носит избирательный характер, сопутствует человеческой деятельности. Сущность формирования позитивного отношения к обучению состоит в ознакомлении с предметами и явлениями на предмет возможного удовлетворения потребностей.

2. Педагогические условия и факторы являются основными компонентами формирования позитивного отношения к обучению. Под педагогическими условиями понимаются: обстоятельства процесса обучения, обеспечивающие достижение поставленных целей, среда, в которой педагогические условия возникают, существуют и развиваются. Факторы – элементы, порождающие то или иное явление либо определяющие последствие стадии действия механизма.

3. Несмотря на общую разработанность проблематики следует отметить, что в современных научно-методических и практических исследованиях не накоплен достаточный материал для детального анализа сущности многомерного образования "формирование позитивного отношения к обучению школьников" и коррелирующих с ним понятий.

4. Инновационный урок — урок, в котором объединено все новое, прогрессивное, представляющее ценность для всех участников образовательного процесса. Это новый уровень урока, своеобразная ступенька к личностно ориентированному, в котором не только находят свое лучшее отражение традиционные, нетрадиционные, проблемные уроки; в содержание которого включаются новые методы, приемы, технологии, получившие широкое и не очень (в силу своей малоизвестности) распространение.

5. Построение инновационного урока базируется на проектировании. Педагогическое проектирование — это деятельность, направленная на разработку и реализацию образовательных проектов, под которыми понимаются оформленные комплексы инновационных идей в образовании, в социально-педагогическом движении, в образовательных системах, в педагогических технологиях и деятельности.

6. Одними из используемых на практике форм развития позитивного отношения к обучению являются инновационные уроки учащихся, такие как — уроки соревнования, игровые уроки.

Список литературы

1.Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике. -М., Педагогика, 1971. - 351 с.

2.Быховский Я. С. Образовательные веб-квесты // Материалы международной конференции "Информационные технологии в образовании. ИТО-99". - http://ito.bitpro.ru/1999

3. https://mooc.do.altspu.ru/mod/book/tool/print/index.php?id=354

4.https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65625a3bc78a4c43a89421216c37_0.html

5. http://www.agepedagog.ru/grepns-151-1.html

12