Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №4»

Тема проекта:

«Я счастлив, что моя родина Урал»

(туристическая деятельность Орлова В.Н., учителя географии школы №4 с 1978г. по 2000г.)

Исполнители: Плахотник Иван, Герасин Николай

учащиеся 9А класса

руководитель: Бычкова Ю.А.

учитель географии

г. Первоуральск, 2019 г.

Оглавление

Введение…………………………………………………………………………….3

Почему туристическая деятельность стала главной в жизни Орлова Владимира Николаевича……………………………………………. ……….....4

Биографическая справка……………………………………………..4

Путешествие в горы Тянь-Шань…………………………………….5

Путешествие на Камчатку…………………………………………...7

2. Орлов В.Н. – учитель. Туристическая карта учителя и его учеников. ……..10

2.1 Велосипедный поход до г. Красноуфимска……………………………11

2.2 Поход на г. Конжаковский камень……………………………………..12

2.3 Сплав по реке Койве………………………………………………….....13

2.4 Интересные случаи из туристической жизни. ………………………...15

3. Что же передадим в школьный музей? .............................................................16

3.1 Стендовые материалы…………………………………………………...16

3.2 Видеофильм………………………………………………………………17

Заключение…………………………………………………………………...........18

Список литературы ……………………………………………………………….19

Приложения………………………………………………………………..............20

Введение

2018-2019 учебный год – для нашей школы юбилейный (в 2018 г. первого сентября школе №4 исполнилось 40 лет). Что принято делать в юбилей? Вспоминать историю, знакомиться и изучать что-либо о людях, которые творили историю. За годы своего существования в школе работало много учителей предметников и учителей начальных классов. Одним из таких людей является Орлов Владимир Николаевич. Выполняя одно из заданий школы по подготовке мероприятия в честь юбилея школы, в нашем классе прошла встреча с Орловым В.Н. Оказалось, что это очень интересный и разносторонний человек, умеющий увлечь аудиторию. Он и стал героем нашего проекта. Владимир Николаевич работал учителем географии в школе №4 в течение 22 лет с момента открытия школы.

Так получилось, что идея о том, чтобы собрать материал о Владимире Николаевиче Орлове оказалась для нас не просто интересной, но мы поняли, что можем собранный материал передать в школьный музей (тогда мы ещё не задумывались о том, что именно это будет), чтобы следующие поколения ребят знали о том, какие замечательные учителя преподавали в нашей школе.

Целью нашего проекта стало изучить туристическую деятельность В.Н. Орлова, учителя географии школы №4 и оформить собранные материалы для школьного музея.

Для достижения данной цели мы поставили следующие задачи:

Познакомиться с биографией героя проекта через организацию личной встречи с Орловым В.Н.

Собрать материалы о туристической деятельности Орлова В.Н. в период его студенчества и в период работы в школах учителем.

Оформить собранные материалы для передачи в школьный музей.

Объект изучения – личность В.Н. Орлова, учителя географии школы №4 с 1978г. по 2000г.

Предмет изучения – туристическая деятельность в жизни В.Н. Орлова.

Методы исследования: интервьюирование, картографический метод, изучение научной литературы, анализ, работа с материалами из личного архива.

1. Почему туристическая деятельность стала главной в жизни Орлова Владимира Николаевича

Туризм стал явлением, которое вошло в повседневную жизнь сотен миллионов людей. Он представляет собой вид деятельности, имеющий важнейшее значение для современного общества, превратившись в важную форму использования свободного времени миллионов людей. Во время походов мы получаем много ярких впечатлений, приобретаем практические навыки, находим друзей. Владимир Николаевич любил путешествовать как в студенческие годы, так и в годы работы учителем географии. Он побывал во многих уголках нашей родины. На своих уроках преподаватель часто приводил описание ранее увиденных мест, наблюдаемых природных явлений. Какой же это был преподаватель, какова история его жизни? Об этом мы расскажем в следующей главе.

1.1 Биографическая справка

3 марта 2018 г. из личной встречи с Владимиром Николаевичем (см. приложение №1 рис. 1) , удалось узнать краткую историю его жизни.

Владимир Николаевич Орлов (см. Приложение №1, рис.2) родился в г. Красноуфимске Свердловской области, 2 ноября 1937 года. Мама была домохозяйкой, папа работал железнодорожником. В семье было четверо детей – три брата и сестра Лариса. Учился в средней школе №86 с восьми лет. Закончил школу в 1956 г. В школе любимым предметом была история, В. Н. Орлов с любовью вспоминает свою учительницу истории - Музу Семеновну. Родной брат учился в электротехническом техникуме г. Свердловска (сейчас г. Екатеринбург), он и предложил Владимиру Николаевичу поступать на исторический факультет университета, расположенного на улице им. Горького. Но в университет (а это 60-е годы XX века) в 80 % случаев поступали те, кто уже имел стаж работы, и тогда со своим братом Владимир Николаевич решил поступать в педагогический институт, расположенный по ул. Карла Либкнехта. Исторического факультета в данном учебном заведении не было, только географический. Конкурс был серьезный – 7 человек на место, экзамены Владимир Николаевич сдал успешно. Так Орлов В.Н. стал студентом географо-биологического факультета Свердловского Педагогического института.

За время учебы студентом часто бывал на полевой практике по изучаемым предметам, таким как география почв, геология. Вместе с однокурсниками часто ходил в походы. Была сложенная группа из десяти человек, в нее входили и девушки, и юноши. Основными маршрутами туристов стали: г. Денежкин камень, г. Косьвинский камень, г. Серебрянский камень, г. Конжаковский камень.

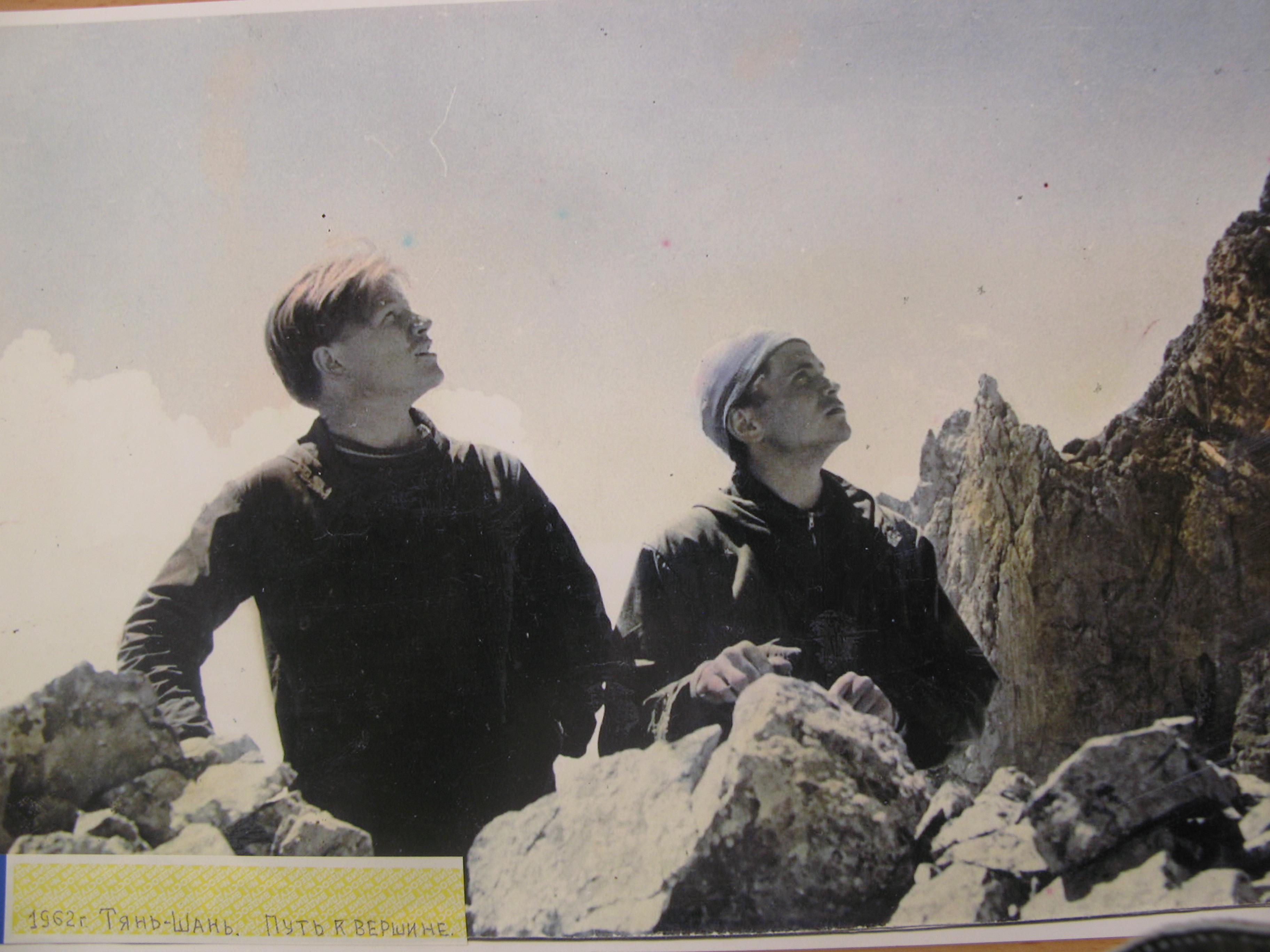

После окончания института (1961 г.) Орлов В.Н. переписывался с одногрупниками и вместе с ними организовывал сложные категорийные походы (I, II и III категории). Владимир Николаевич помнит о своих походах, и с удовольствием рассказал нам о них. Много интересных и красивых мест есть в России, которые хотелось бы посетить. Любого человека привлекают, конечно же красивые пейзажи гор, рек, озер. Учитель географии может рассказать ребятам на уроке о природном объекте более красочно, если наблюдал его сам, а не только изучал, читая различные источники. Владимир Николаевич побывал на Алтае, на реке Абакан (находится на Алтае), поднималась группа и на вершину Алтая – г. Кабул. Были и на Телецком озере. Наиболее интересным показалось путешествие в горы Тянь-Шань.

1.2 Путешествие в горы Тянь-Шань (1961-1962гг.)

Тянь-Ша́нь (кирг. Ала-Тоо) - горная система, расположенная в Центральной Азии на территории пяти стран: Узбекистана, Китая , Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Название Тянь-Шань по-китайски (天山 — Tianshan) означает «небесные горы», или «божественные горы». В 1961-1962гг. состоялось путешествие в г. Пржевальск. [8].

В.Н. Орлов путешествовал по территории Киргизии. Отмечал завораживающую красоту гор, снежников, которые встречались группе на высоте более 3500 тысяч метров. Встречали туристы и местное население. Главное занятие жителей – выпас скота. Часто они угощали туристов шариками из творога, которые называются курут – по вкусу напоминают брынзу. Эти шарики накатывают из овечьего молока, молоко предварительно сцеживают и высушивают, они очень питательны, хорошо утоляют жажду. Туристы в свою очередь угощали детей конфетами, специально покупали их, зная, что встретят детей.

Рис. №1 Угощение курут.

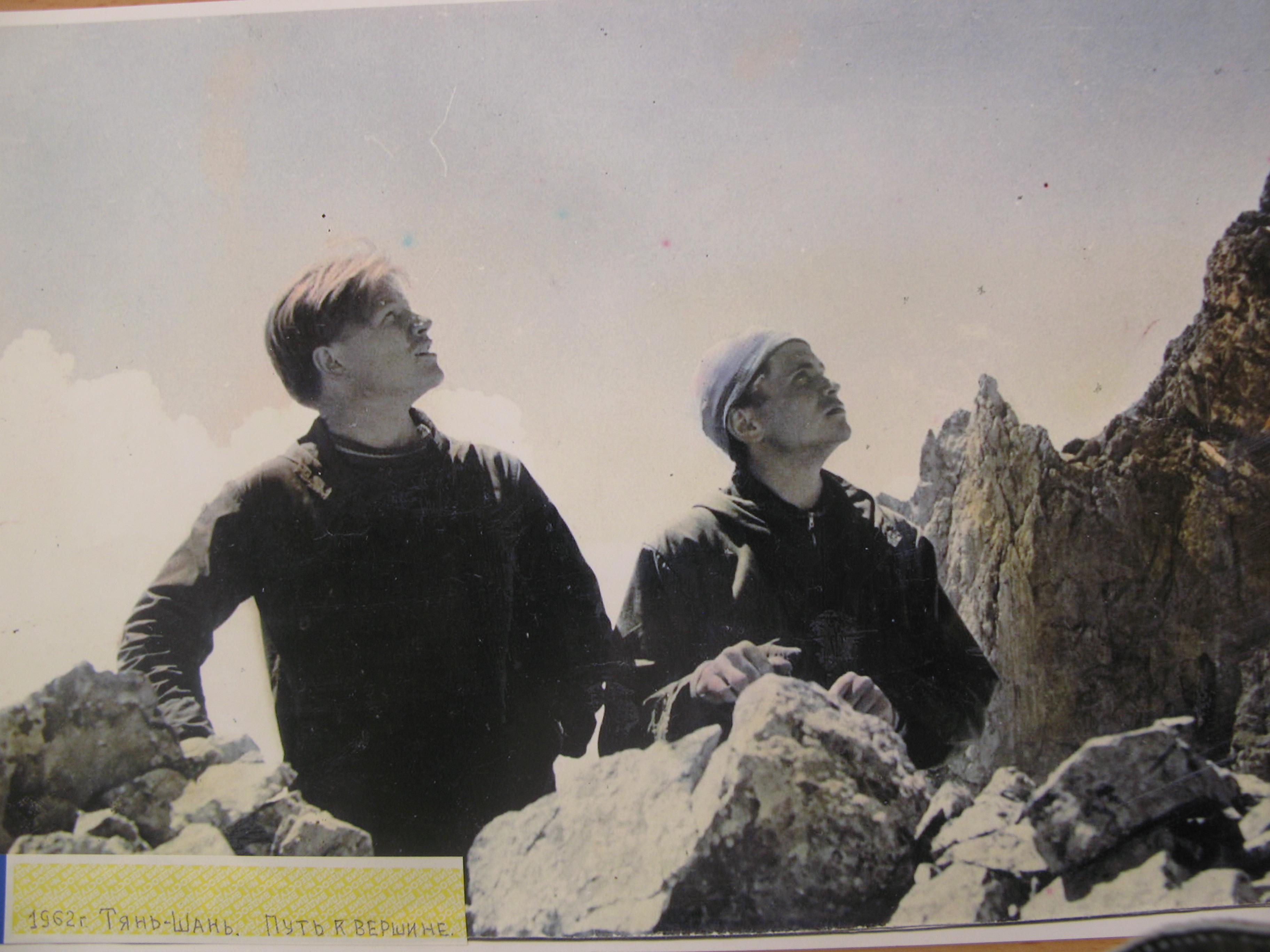

У В.Н. Орлова осталась на память одна фотография. На ней изображены сам Орлов В.Н. и его одногрупник Владимиров Михаил Кириллович на вершине гор Тянь-Шань (Чаткальский хребет— горный хребет в Западном Тянь-Шане). (см. Приложение №2, рис.3)

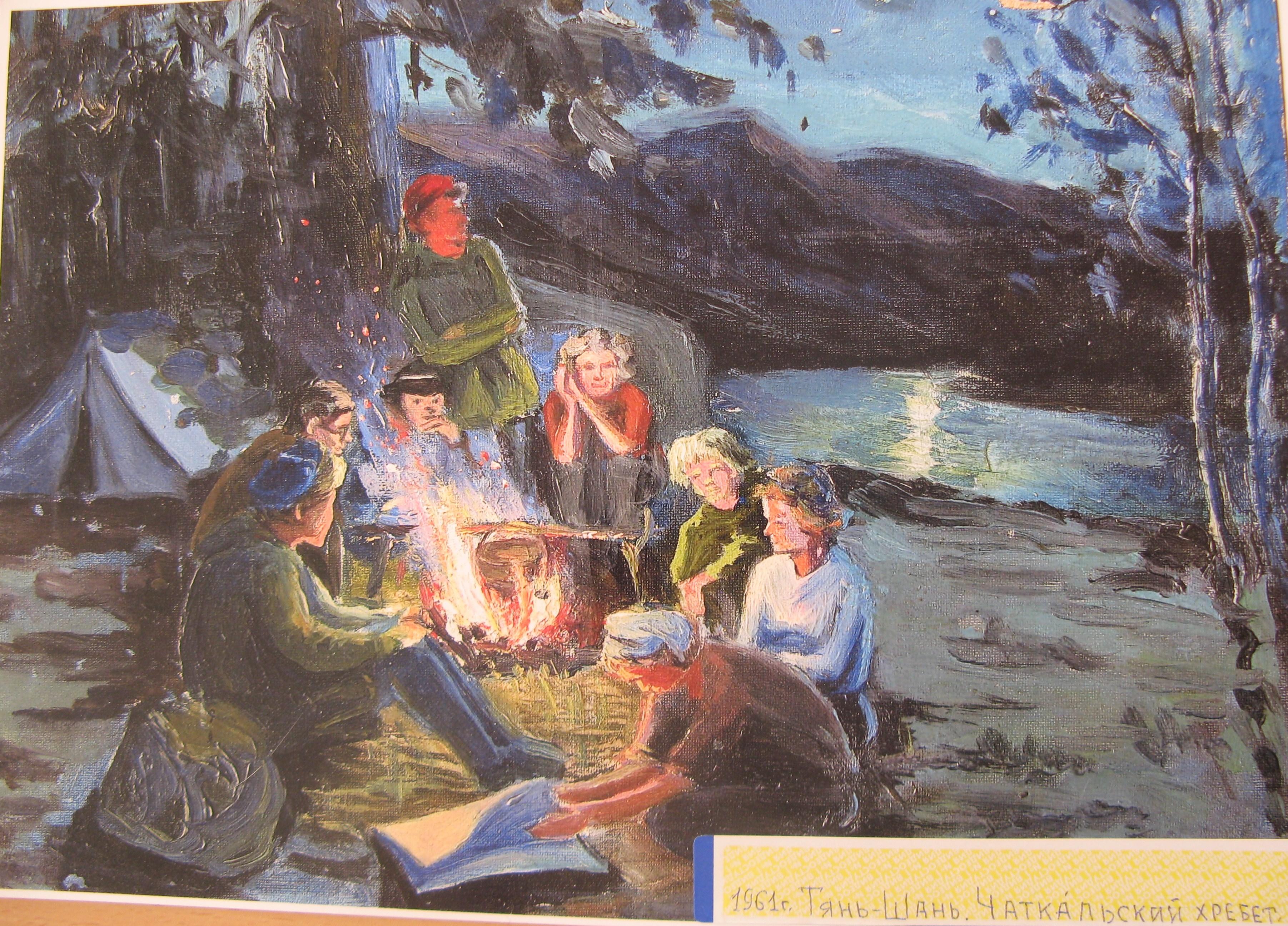

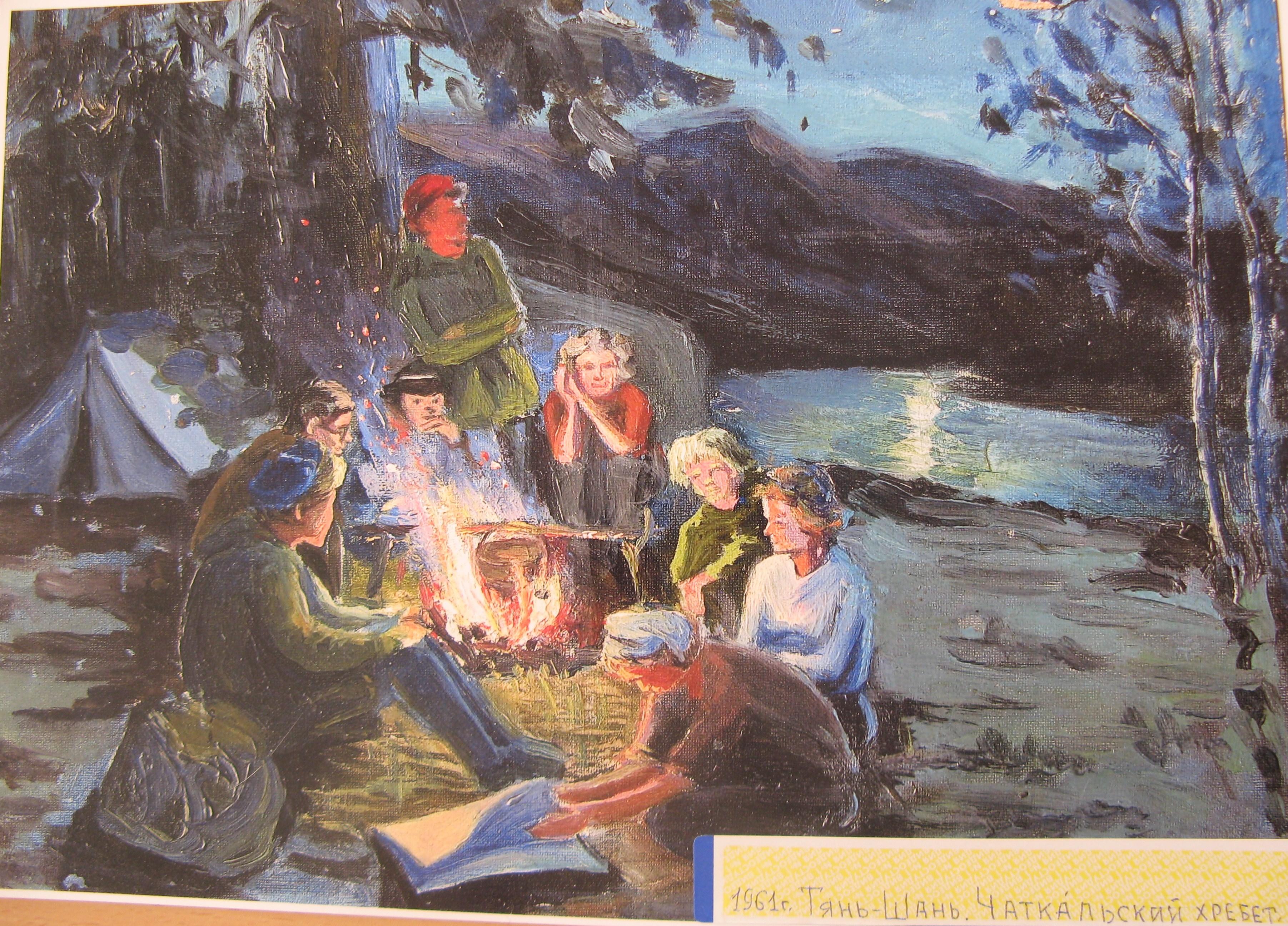

Михаил Кириллович закончил географический факультет Свердловского пединститута (1961г.), художественно-графический факультет Нижнетагильского пединститута (1967г.). Работал преподавателем географии и инженерной графики в школах г. Артемовска, в техникуме, а также оформителем. В один из своих походов он нарисовал картину. На обратной стороне такие слова: «Это маленькая репродукция с моей картины «Привал на Абакане». Помнишь, Илья бросил щепотку магния в костер, а затвор фотоаппарата был открыт, и получился хоть и неважный, но черно-белый кадр. Вот, основываясь на этом снимке я в 1961 году написал картину – она демонстрировалась на всесоюзной выставке самодеятельных художников. Мне прислали диплом и фотокопию картины» (см. Приложение №2, рис. 4).

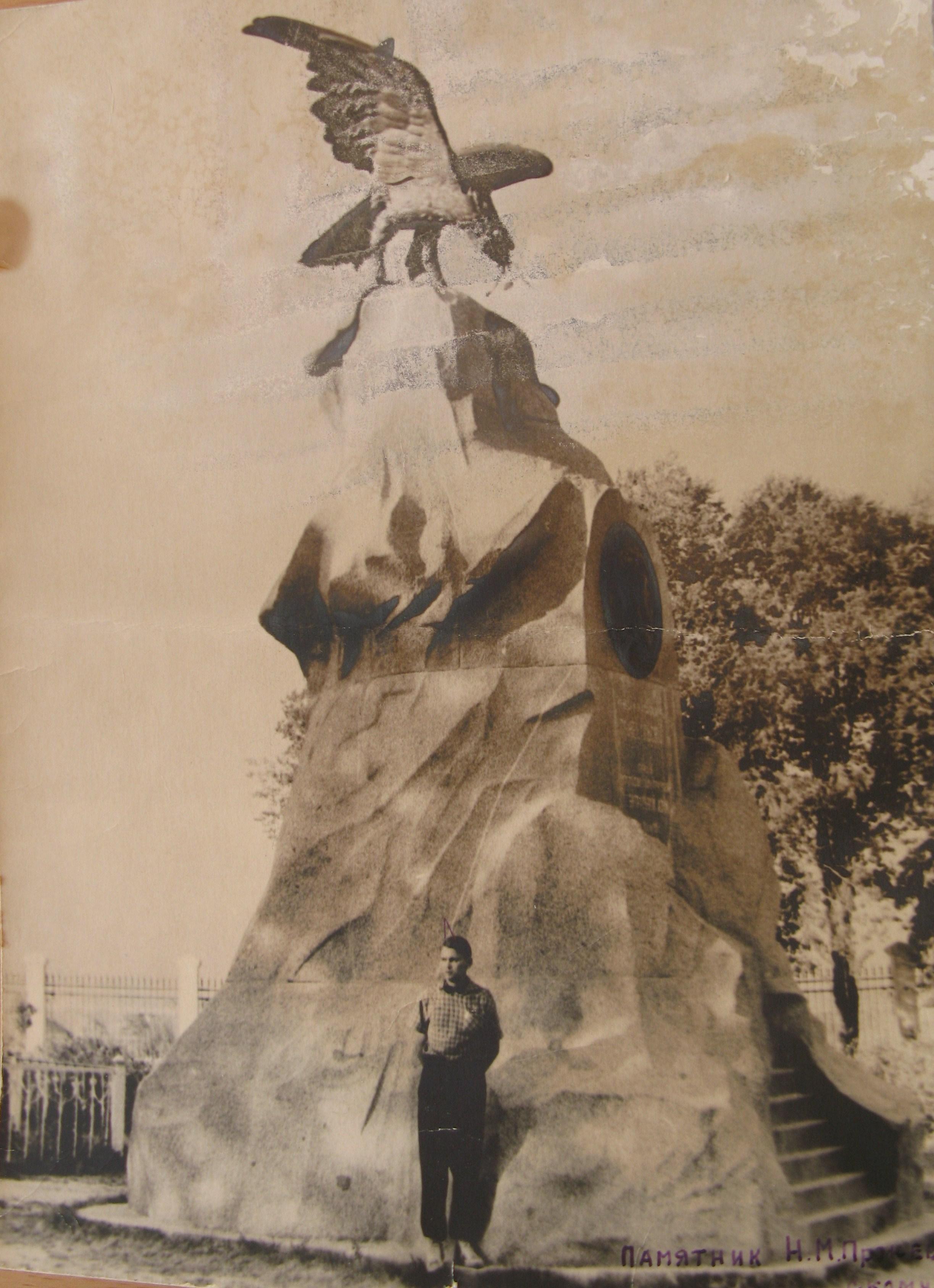

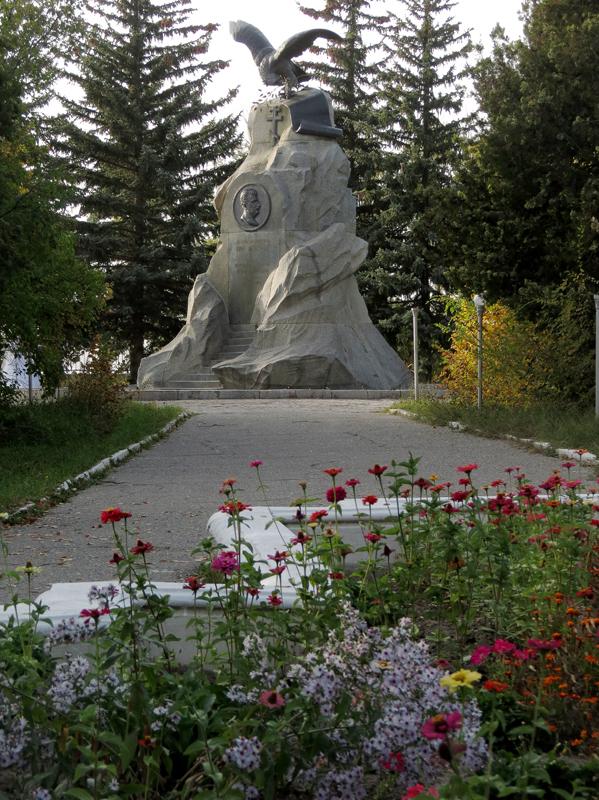

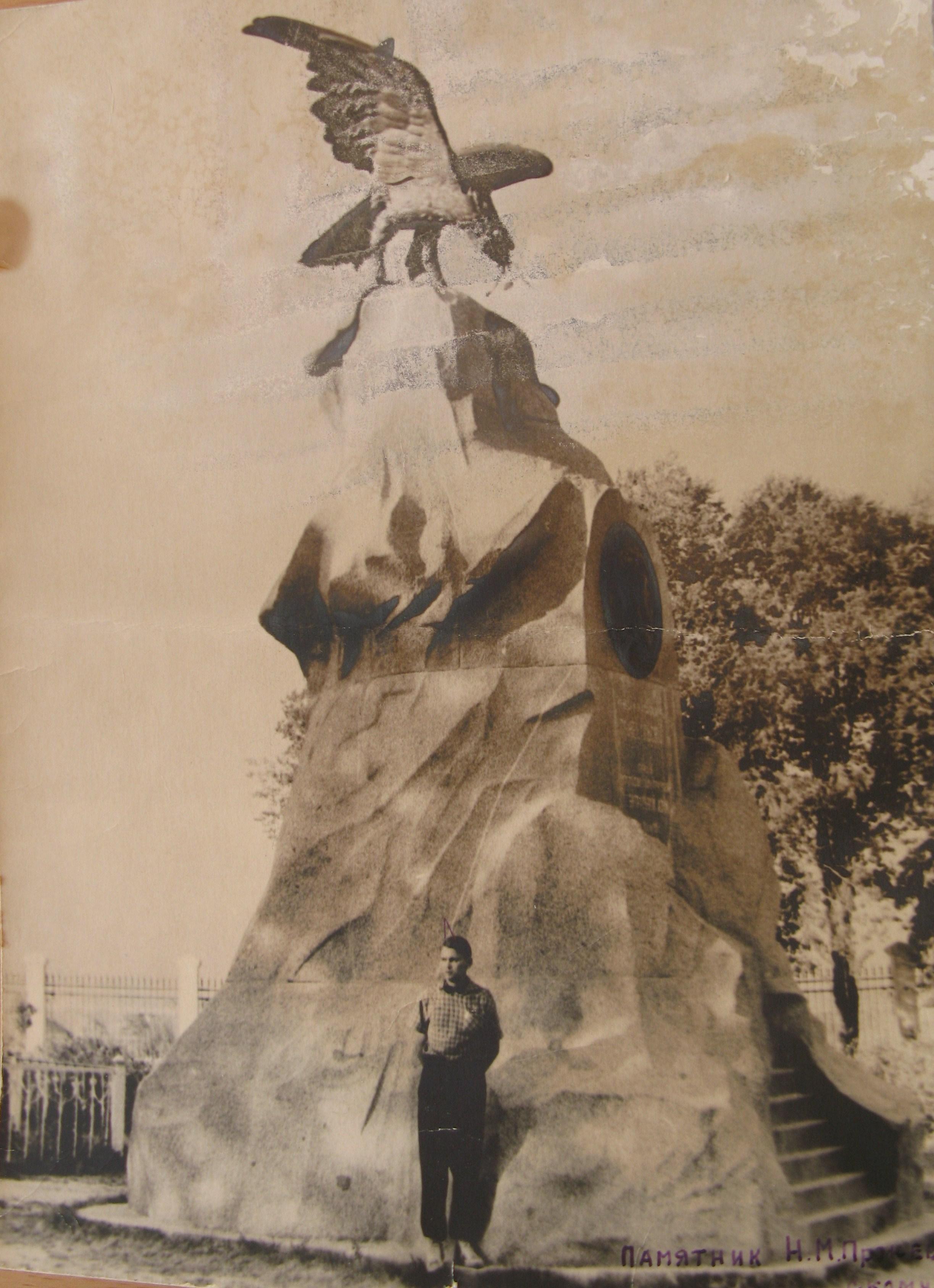

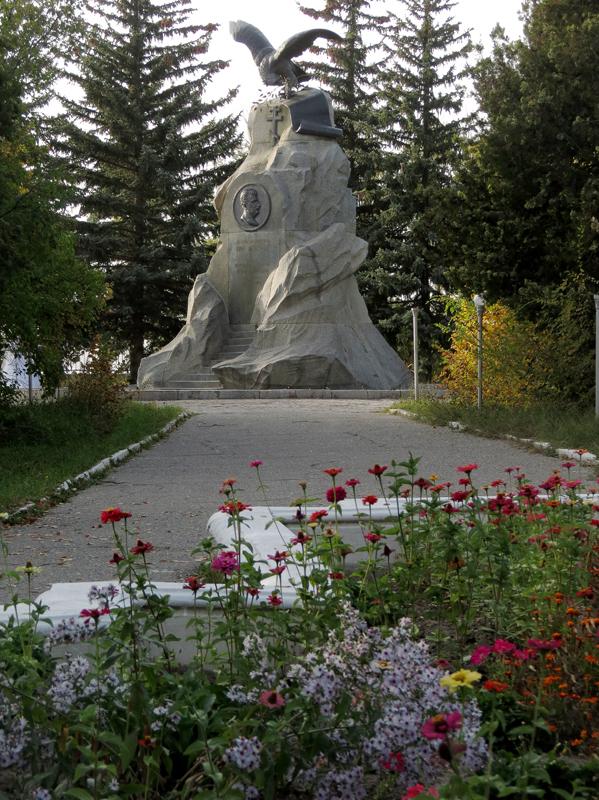

Побывал В. Н. Орлов и в г. Каракол (ранее назывался г. Пржевальск), назван в честь путешественника Николая Михайловича Пржевальского. Н.М. Пржевальского ещё при жизни называли величайшим путешественником в истории человечества. Он умер в 1888 году под Караколом, который год спустя переименовали в г. Пржевальск - кажется, первый в русской истории случай переименования города в честь героя! Там же, на берегу Иссык-Куля, путешественник был похоронен, и со временем вокруг его могилы вырос целый мемориал. Собственно, два памятника Пржевальскому создали одни и те же авторы: скульптор Иван Шредер, архитектор Александр Бильдерлинг: в 1892 году - в Петербурге, а в 1893-94 гг. (с учётом доставки и монтажа) – в г. Пржевальске. Собственно, не считая балбалов и древних будд, это первая скульптура в Киргизии. В 1916 году восставшие киргизы пытались разрушить памятник, стащив его с постамента в озеро, но у них не хватило волов. [6].

Орлов В.Н. рассказал, что памятник весит 260 тонн, состоит из трех частей, из минерала гранита. Фундамент свинцовый, толщина 1,5 метра. Стальными болтами прикреплен фундамент к лапам орла, который в клюве держит оливковую ветвь (см. Приложение №3 рис. 5).

1.3 Путешествие на Камчатку

В 1964 г. В.Н. Орлов со своей группой был на полуострове Камчатка. Группа посетила действующий Карымский вулкан, который извергается время от времени (каждые 20 минут) и гейзерную долину с самым большим гейзером «Великан» (высота 25 метров).

Кары́мская Со́пка- действующий вулкан на Камчатке, в пределах Восточного хребта. Относится к стратовулканам. Абсолютная высота 1468 м, вершина — правильный усечённый конус. Кратер постоянно выделяет горячие газы. Вулкан располагается в кальдере древнего вулкана (диаметр до 5 км) и сложен лавами, пеплами андезитно-дацитного состава [2].

Прошлое Карымского вулкана представляется в следующем виде. Много тысяч лет назад, уже после сформирования здесь лавового плато, на его южном краю, сливаясь своими подножиями, выросли два больших конических вулкана – южный, на месте которого сейчас плещутся волны Карымского озера, и северный – Двор, преемником которого является современный Карымский вулкан. Опускание южной части старого северного вулкана образовало кальдеру диаметром 5 км. На дне кальдеры вырос новый конус – Карымский вулкан [7].

По воспоминаниям Орлова В.Н., Карымский вулкан выбрасывал камни, пепел, сернистые газы. Когда стали начинать восхождение на вулкан (см. Приложение №3, рис. 6), то обратили внимание на палатки. Оказалось, что в них жили вулканологи, они исследовали породы – базальт, габбро. В своей книге В.И. Семёнов пишет о том, что у Карымского вулкана организован наблюдательный пункт вулканологов, работающих здесь наездами. Их маленький домик расположен в нижней части речной котловины, недалеко от реки Карымской. У домика сходятся все пути туристов. Отсюда поднимаются на вулкан, ходят на Карымское озеро, на водопады и на горячие источники. [7].

По мнению вулканологов, группа туристов сильно рисковала, так как вулкан постоянно извергался и могла в любую минуту отколоться вершина вулкана. Видели туристы на Камчатке и медведей, на плато при подходе к вулкану растительности нет совсем, все усыпано пеплом и видны следы медведей. Неслучайно Камчатку называют страной медведей.

По мнению Орлова В.Н. если сам не увидишь, то как ты сможешь потом рассказывать ученикам на уроке о таком природном процессе, как извержение вулкана. Поэтому его путешествия помогали ему в его педагогической деятельности.

Среди разнообразных видов горячих источников исключительное положение занимают гейзеры. Период, и на десятки метров вверх начинают бить сверкающие струи кипятка и пара. Когда силы исчерпаны – извержение прекращается, но где-то в глубине, в чреве гейзера, начинается накапливание энергии для нового извержения. И опять взрыв. И так регулярно, через одинаковые промежутки времени [7]. Температура воды в гейзере достигает до +98о C. Гейзер Великан в Камчатском крае - один из крупных термальных источников Камчатки, обнаружен в 1941 году, находится на левом берегу реки Гейзерной (Долина Гейзеров). [1].

Вода речки Гейзерная обладала уникальными свойствами – заживляла раны, потёртости, т.е. обладала целебными свойствами, и туристы испытали свойства данной воды на себе.

На Камчатке встречались интересные растения, например, шеломайник, это растение выше человека, достигает высоты 2-2,5 м. В Википедии мы нашли такое растение - Лабазник камчатский, или Шеломайник (Filipendula Camtschatica). В природе встречается в Приамурье, на Камчатке, Сахалине, Курильских островах. Растет на лугах, по берегам ручьев, рек. Многолетнее высокорослое травянистое растение, высотой до 3 м с мощным корневищем. На Камчатке заросли шеломайника скрывают всадника на лошади. Листья очень крупные, длиной более 35 см и шириной до 30 см, широко-почковидные, 3–5 лопастные, с острыми, удвоенно-зубчатыми лопастями. Цветки снежно-белые или слегка кремовые, собраны в крупные метельчатые соцветия на верхушках стеблей. Плоды – продолговато-ланцетные, плоские, по краю длинно-реснитчатые. Цветет в июне, плодоносит в августе.

Рис. 2 Шеломайник (Filipendula Camtschatica)

Просматривая фотографии преподавателя, можно сделать вывод о том, насколько интересна была его жизнь в годы учебы и после.

2. Орлов В.Н. – учитель. Туристическая карта учителя и его учеников

После окончания института В.Н. Орлову пришлось 5 лет работать в г. Карпинске Красноуфимского района, далее в школе №6 г. Первоуральска и с 1978 г. - с момента открытия школы №4 работал в течение 22 лет в данной школе. Работая преподавателем, Орлов В.Н. в летний период принимал участие в городских туристических слетах. Прежде чем принимать участие, нужно было сходить в поход, составить отчет, выполнить общественную работу. Например, обследовать посадки сосны в Тарасково, в деревне Елани, собрать гербарий растений для школы, проверить состояние памятников погибшим во время войны.

Самые яркие воспоминания педагогической деятельности – это походы с учениками. В.Н. Орлов ходил с ребятами в однодневные, двухдневные, и многодневные походы. Орлов В.Н. ходил в пешие, водные и велотур походы. На вопрос: какой поход вам больше понравился? Ребята отвечали «более познавательный пеший, так как чувствуешь ногами, руками, видишь окрестности». Чтобы получить значок «Турист СССР» нужно было совершить поход в 75 км (с ночевкой), в Областную станцию г. Екатеринбурга предоставить маршрутный лист, составить отчет по дням. Ребята получали туристические значки и были очень счастливы.

Рис. 3 Значок Турист СССР

Мы нашли в положении от 1935 г. Получение значка «Турист СССР» должно было давать право членам ОПТиЭ называться туристами. Для получения которого было необходимо: сдать нормы на значок ГТО; совершить туристское путешествие в течение шести и более суток; уметь читать карту, ориентироваться по ней, по компасу, солнцу, звездам, по местным предметам, уметь организовать бивак (установить палатку), разжечь костёр, приготовить пищу; знать правильный режим движения, отдыха, питания и питья; знать свой родной край; иметь элементарные знания по географии и геологии; уметь составлять отчет о своем путешествии.

Походы были пешие, водные, велосипедные. Учащиеся 5,6,7-ых классов (начинающие) ходили на озеро Таватуй. Озеро Таватуй - одно из красивейших природных озер Среднего Урала. Наибольшая глубина 9 метров. От Верхнего пруда по просеке по увалам 29 км шли ребята до озера. Маршрут подразумевал и ночевку, после прохождения половины пути. В походе учились правильно ставить палатку, а нужно отметить, что раньше были простые тканевые палатки, и нужно было соблюдать правила, чтобы в дождливую погоду влага не попадала внутрь. Так приобретались простые туристические навыки, ребята узнавали много нового.

2.1 Велосипедный поход до г. Красноуфимска

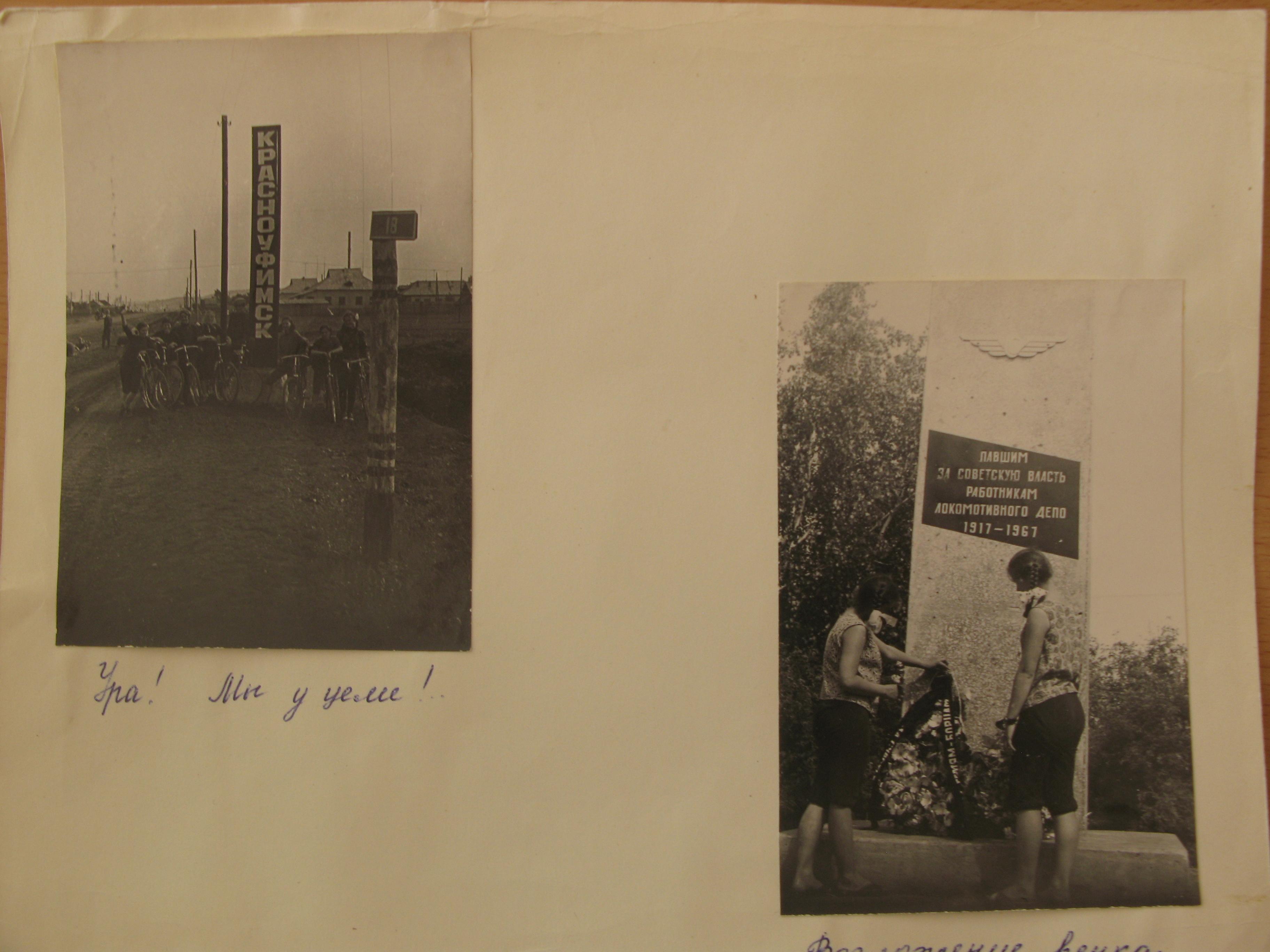

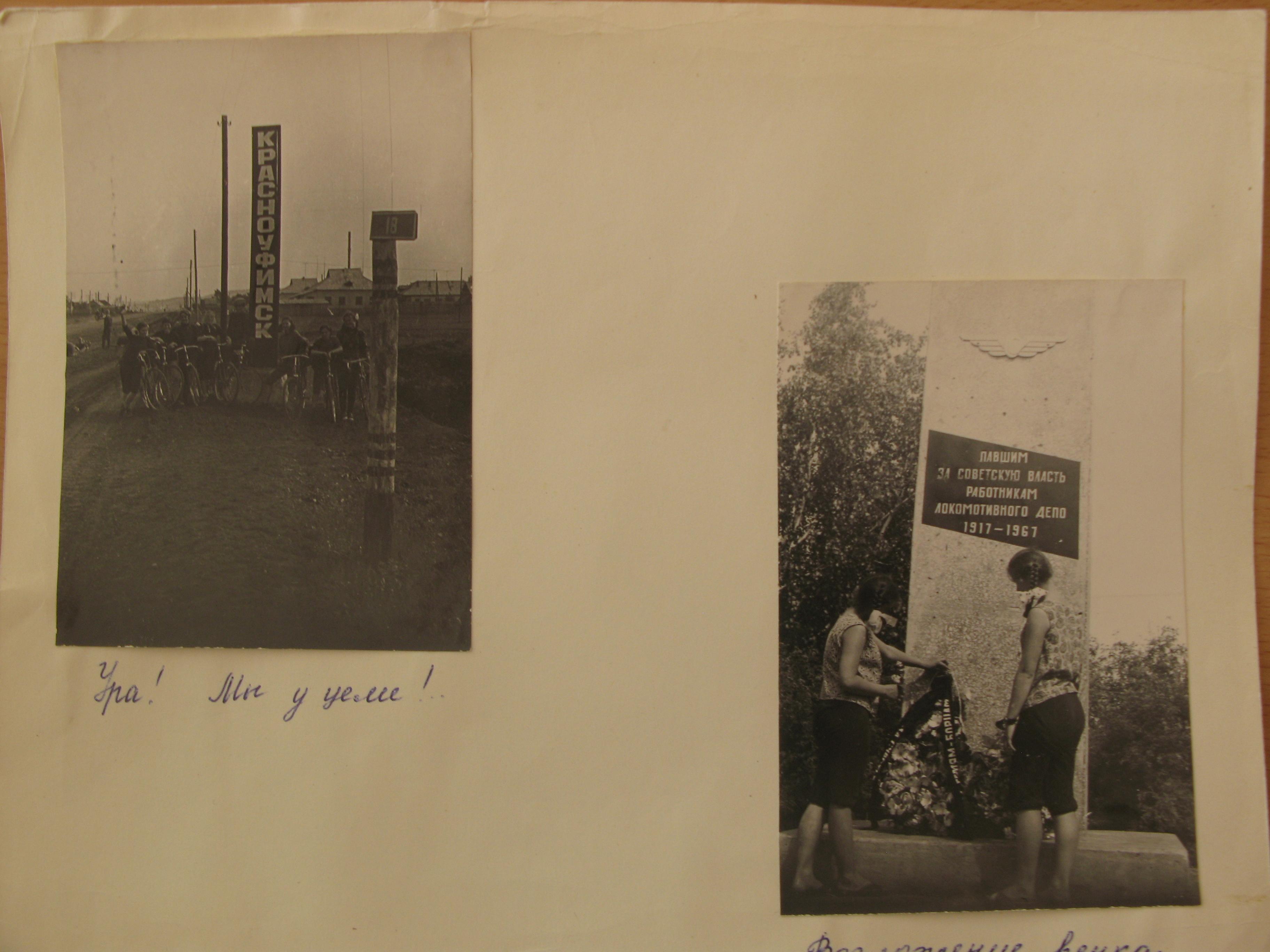

Вспоминается и велосипедный поход до г. Красноуфимска. Маршрут был рассчитан на 244 км, 3 взрослый разряд. В поход провожал директор школы, было назначено контрольное время, по истечении которого необходимо было сообщить группе о своем местонахождении. В городе группа посетила Натальинсий стекольный завод, на нем изготавливают медицинскую, особую термостойкую посуду; ребятам интересно было посмотреть, как работают стеклодувы. Обязательно ребята возложили цветы у памятника (см. Приложение №4, рис. 7, рис. 8).

2.2 Поход на г. Конжаковский камень

С группой восьмиклассников (10-15 человек) ходили на Конжаковский камень. Маршрут был следующий - от г. Екатеринбурга до г. Карпинска ехали на поезде, а далее начиналась пешая часть. Ночевали в школе №10 г. Карпинска, в спортзале.

В г. Карпинске есть интересный памятник, который посетила группа. Это памятник шахтёрской славы (Ковш) - мемориальный монумент, посвящен добыче 300-миллионной тонны угля на Богословском месторождении. [1]. Открыт в 1975 г. на пересечении улиц Ленина и М. Горького. Представляет собой ковш экскаватора, установленный на постамент, который символизирует угольные глыбы. Автор композиции не известен. Конечно же, ребята побывали у этого памятника (см. Приложение №5, рис. 9).

Добыча бурого угля велась ранее, сейчас добыча закончена, в 12 км от г. Карипинска в районе г. Волчанска ведутся промышленные разработки.

Погода на Конжаковском камне, как и во всяких горах, переменчивая. Хорошую, солнечную погоду поймать здесь непросто. Дожди бывают практически каждый день. Не всегда везло с погодой, однажды приехали, а пошел снег (в начале июня). На широте 60° северной широты (широта г. Санкт-Петербурга), летом наблюдаются светлые ночи, могли идти и ночью.

Конжаковский камень – самая высокая гора Свердловской области. Высота вершины – 1569 метров. Относится к Северному Уралу. Ежегодно на ней бывают многие тысячи туристов со всего Урала и не только. Ландшафты здесь поистине великолепны! Туристы обычно называют гору кратко и просто – Конжак. Происхождение названия Конжаковского камня следующее: вместе с речкой Конжаковка (приток реки Лобва) гора упоминается еще в источниках XVIII века. Начальник Североуральской экспедиции Русского географического общества Э.К. Гофман, побывавший на вершине 3 июля 1853 года, писал, что гора получила название по имени вогула Конжакова, «который у подножья ее имел свою юрту и занимался на ней охотой».

Склоны покрыты курумниками различной величины. Основные породы: пироксениты, дуниты и габбро. Здесь хорошо прослеживается высотная зональность: леса сменяются лесотундрой, а затем и горной тундрой.

Ребята видели тайгу, уремы, гольцы. При подъеме вверх в гору кажется, что легче спускаться чем подниматься, оказалось, что при спуске напряжение мышц ног возрастает, и есть опасность поскользнуться.

Рис. 3 Курумы – каменные реки

2.3 Сплав по реке Койва

Незабываемым был сплав по реке Койве (приток Чусовой) в 1984 году. Река Койва – река в Пермском крае, правый приток Чусовой. Название произошло от коми-пермяцких слов «кой» - «брызги» и «ва» - «вода». Койва начинается в урочище Синее Болото на северо-восточных склонах горы Большая Хмелиха (на западном склоне Уральского хребта). Течёт на юго-запад до устья реки Малая Воронка, затем на север до устья реки Бисер, а потом — на запад. Впадает в реку Чусовую. Длина Койвы – 180 километров. [4].

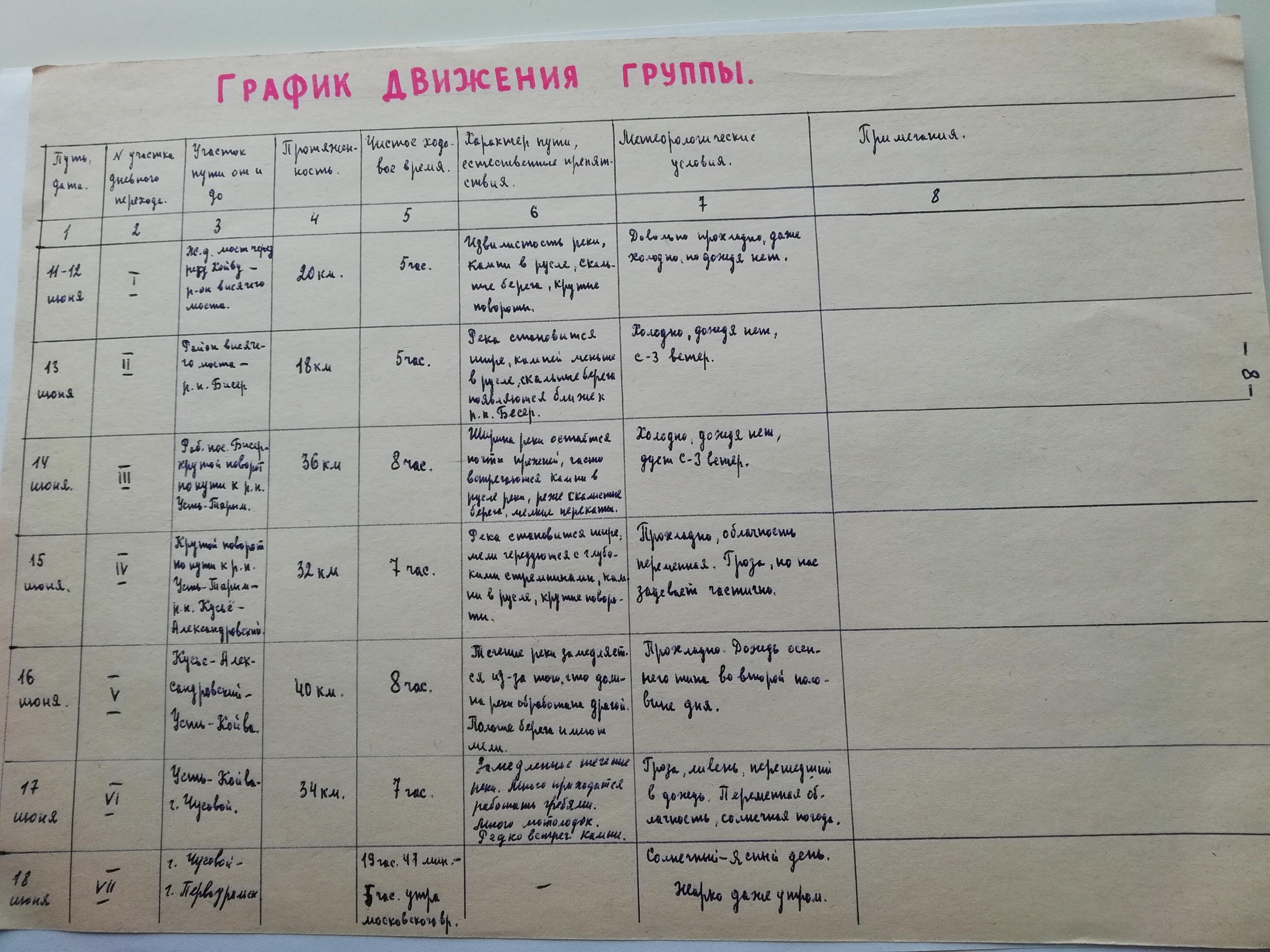

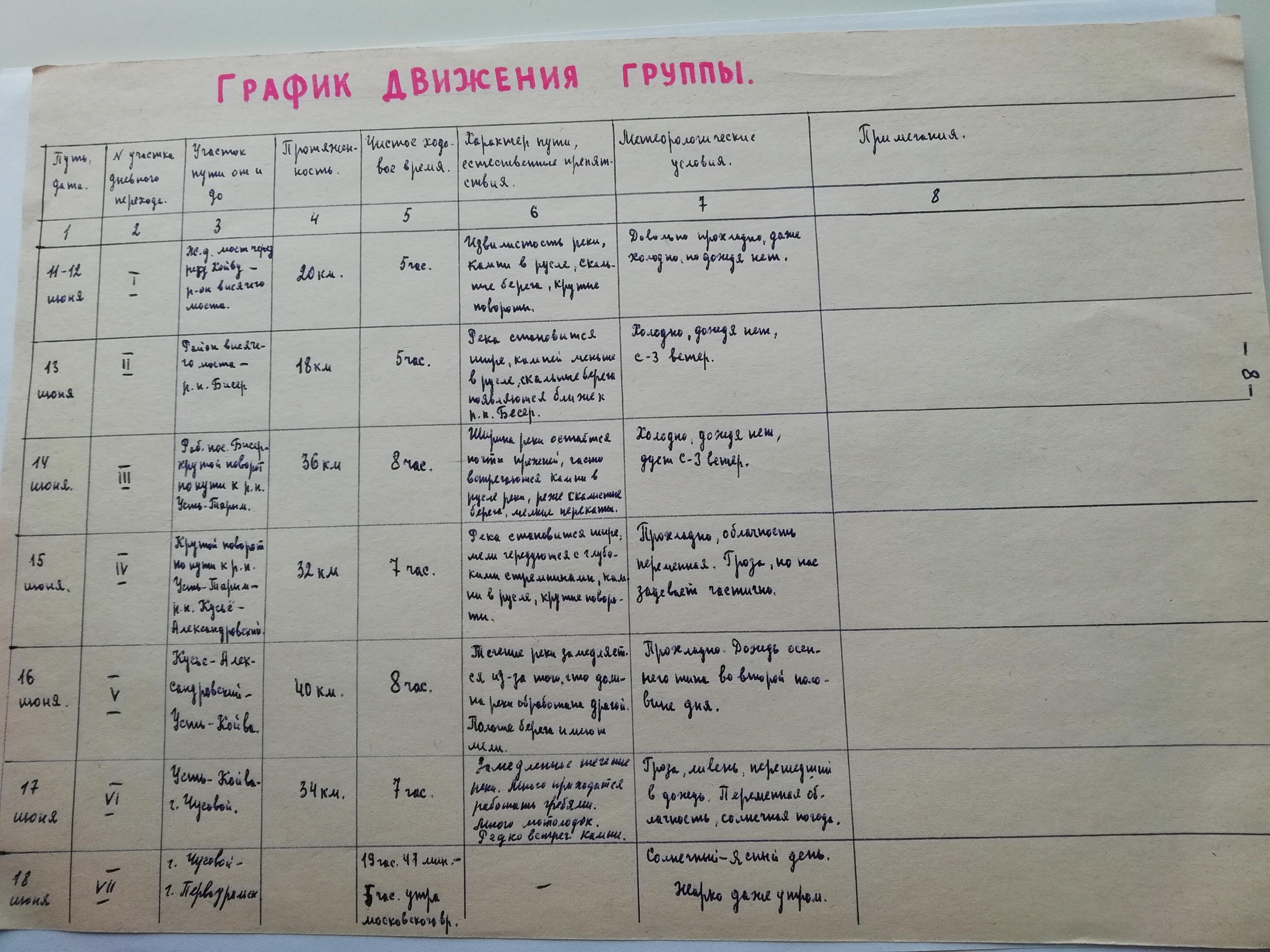

«Поход продолжался с 11 по 18 июня. По своей сложности соответствует 2-ой категории сложности водных походов. Более половины протяженности маршрута плот могут вести подростки 7-8-9 классов при страховке взрослых. Подводные камни, пороги могут определять и обходить их при наличии туристских навыков. Протяженность данного маршрута (ст. Усть-Искос-пос. Бисер-пос. Кусьё-Александровский – г. Чусовой) составляет 180 км. Продолжительность путешествия 5-6 дней. Обязательно наличие спасательных жилетов». Эти справочные сведения мы нашли в Отчете о туристском путешествии отряда «Компас» 7-8-ых классов школы №4 (хранятся в школьном музее) (см. Приложение №5 рис. 10).

Маршрут путешествия проходил по территории, расположенной в восточной части Пермской области, граничащей с нашей, Свердловской областью. Река Койва начинает свой стремительный бег на западных склонах Уральского хребта, недалеко от вершины гор Качканар и течет в западном направлении до впадения в Чусовую. В летнее время река проходима только на байдарках, весной (коней апреля-май) достаточно полноводна для сплава на плотах.

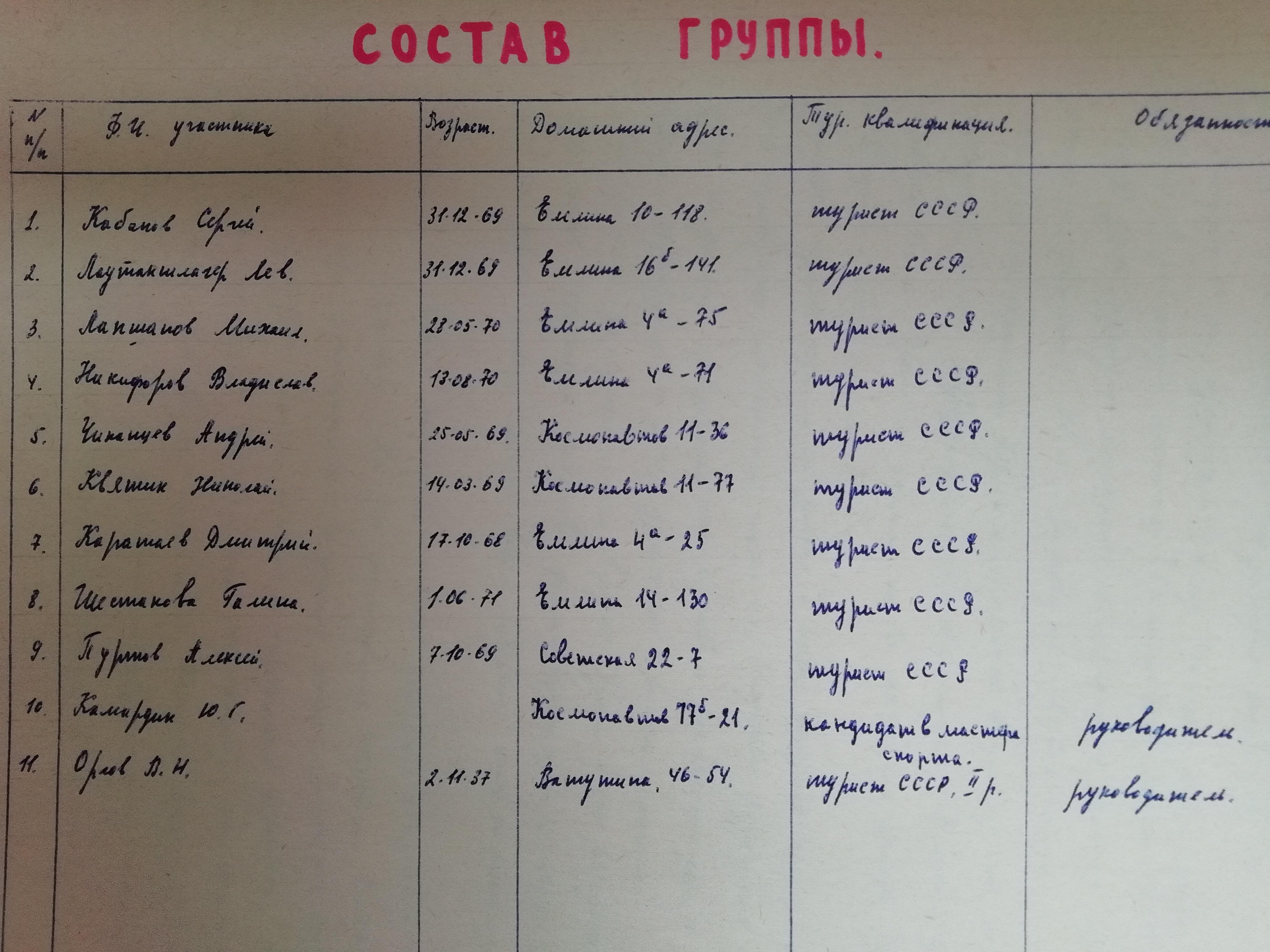

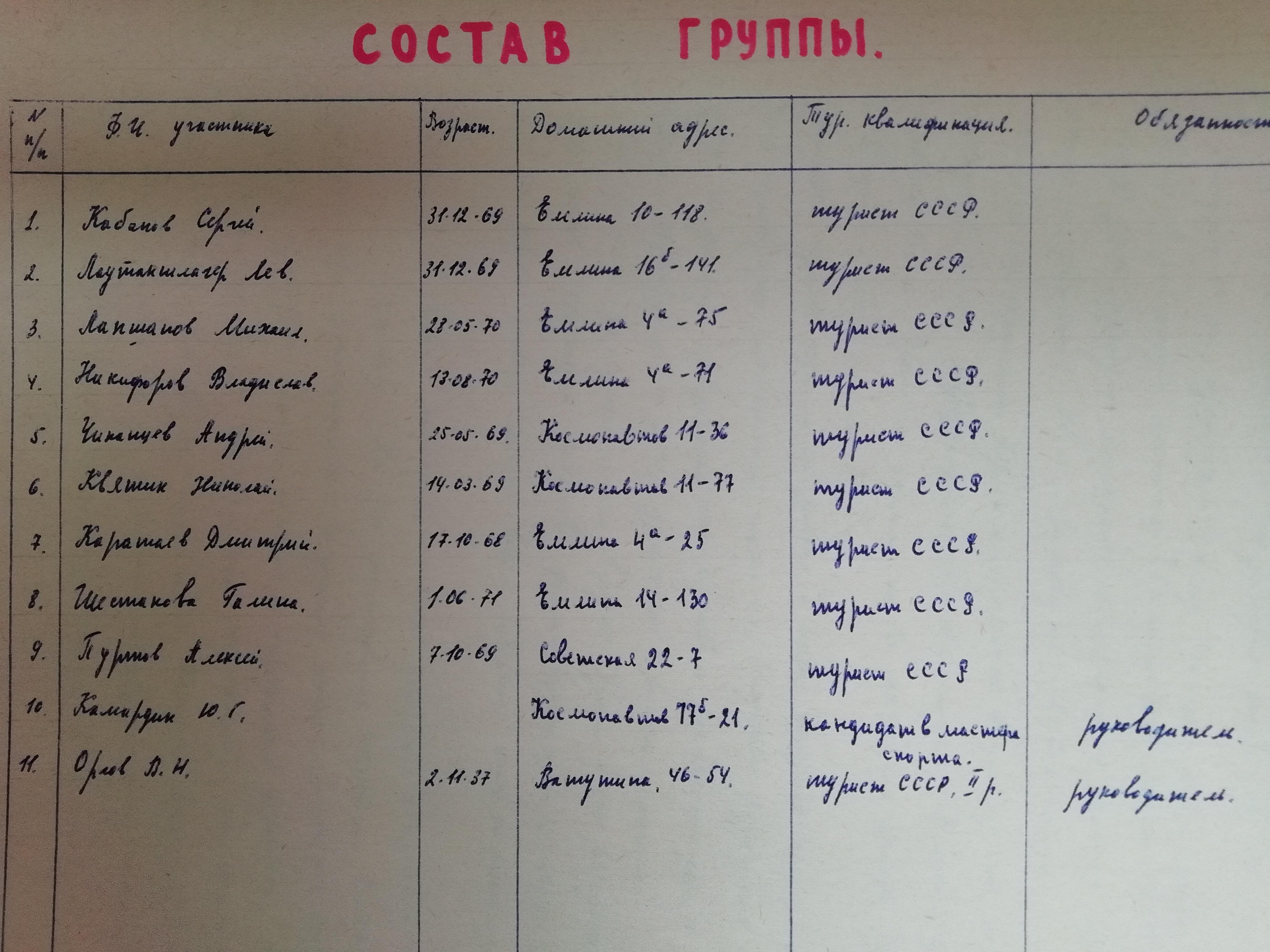

В.Н. Орлов вспоминает: «Сопровождал нас тогда шеф с Новотрубного завода - Камардин Ю.Г. (цех №10). Восьмая автобаза выдала нам автомобильные камеры от МАЗа. Каркас плота мы изготовили из сухостоя, поставили на эти надувные камеры и так сплавлялись. Плот оказался легкий, в случае если сядет на мель, легко можно сойти». Активными походниками были тогда Сергей Кабанов, Миша Лапшанов, Игорь Искорцев». (см. Приложение №6, рис. 11). В походе принимало участие 11 человек: Кабанов Сергей, Лаутаншлагер Лев, Лапшанов Михаил, Никифоров Владислав, Чиканцев Андрей, Квятик Николай, Каратаев Дмитрий, Шестакова Галина, Пуртов Алексей, руководители похода: Камардин Ю.Г., Орлов В.Н. (см. Приложение №6 рис. 12). Все участники похода имели значок туриста СССР. Как отмечает Орлов В.Н., теоретические знания, полученные на уроках биологии и географии они решили закрепить на практике. Занимаясь в кружке «Компас» и побывав в походе на оз. Таватуй в июне 1983 г. учащиеся решили закрепить туристские навыки в водном путешествии. Тщательная подготовка к водному маршруту позволила совершить путешествие успешно. Читая литературу по природе данного района и всего Среднего Урала, техническое описание маршрута, описанного в путеводителе «Урал страна туристская», каждый участник похода имел заочное представление о трудностях, о перекатах и порогах. По мнению В.Н Орлова «данный поход могут осуществить старшие школьники, но под руководством старших руководителей».

2.4 Интересные случаи из туристической жизни

Были и трудные случаи в походах. Не обходилось и без травм. В.Н. Орлов вспоминает: «Однажды старшеклассник пользовался топором, тяпнул неосторожно по ноге. Помощи не просит. Приложил лист подорожника. Говорит: «Мы с папой на охоте во всякие передряги попадали». Группа продолжила поход, ехали по обочине. В результате выполнили 3 разряд по вело-турпоходу». Вспоминается еще один случай: «Доехали до Дружинино, у одной девушки заболел зуб. Нашли медпункт, обратились к доктору, врач положил мышьяк, дал с собой таблетку, а она вызывает сонливость. Девушка и задремала, в таком состоянии управлять велосипедом трудно. Но девиз гласит: «Один за всех и все – за одного». И двое ребят стали контролировать ее – один слева, другой справа, чтобы не упала, никуда не съехала. Так и благополучно поехали». За годы походов выучили ребята много туристских заповедей. Вот некоторые из них.

Умеешь сам – научи товарища.

Нельзя понять смысл туризма, сидя дома.

Семеро одного ждут.

Когда туристу трудно, он поет.

Выполняй закон: делись, «не пищи».

Взял вещь, возврати хозяину.

Если ты устал – помоги товарищу и тебе станет легче.

Дорогу осилит тот, кто смело идет вперед.

Путешественник – это тот, кто людям добро несет.

Пошел в поход – не бойся, боишься – не ходи.

Плохой обед бывает только у плохих туристов.

3. Что же передадим в школьный музей?

Одной из задач нашего проекта было собрать материалы о туристической деятельности Орлова В.Н. в период его студенчества и в период работы в школах учителем. Оказалось, что в музее хранятся материалы, связанные с работой туристического кружка «Компас», функционировавшего в годы преподавания учителем в школе №4. Это следующие документы:

1. Доклад на городской секции географов «Карпинск в прошлом, будущем и настоящем».

2. Отчет о туристском путешествии отряда «Компас» 7-8-ых классов школы №4.

3. Отчет о путешествии на г. Конжаковский камень.

В ходе работы над данным проектом удалось собрать материал, которого нет в музее и оформить его в виде стендовых материалов и видеофильма. Данные материалы передали в музей школы.

3.1 Стендовые материалы

Стендовый материал оформили в виде книжки-раскладушки: «Они – история школы №4 (Орлов Владимир Николаевич)». Книга состоит из 18 листов (материал помещен с двух сторон). В оформлении данного материала использовали фотографии из личного архива В.Н. Орлова, которые он предоставил при личной встрече.

1 страница – Название: Они история школы №4 (Орлов Владимир Николаевич).

2 страница – Краткая биографическая справка

3 страница – Путешествие на Камчатку

4 страница – в горах Тянь-Шань

5 страница – Картина Владимирова Михаила Кирилловича «Привал на Абакане»

6 страница – Путешествие на Алтай (сплав по реке Абакан)

7 страница – Путешествие в г. Каракол (г. Пржевальск)

8 страница – Туристическая карта учителя и его учеников

9 страница – походы с учениками

10 страница – Поход на Конжаковский камень

11 страница – Велосипедный поход до г. Красноуфимска

12 страница – Велосипедный поход до г. Красноуфимска

13 страница – Сплав по реке Койва

14 страница – Сплав по реке Койва

15 страница – Туристские заповеди

16 страница – Для оформления стенгазет

17 страница – Текст к песне Олега Митяева «Я счастлив тем, что моя Родина - Урал

18 страница – Страница из газеты «Вечерний Первоуральск»

3.2 Видеофильм

Видеофильм был создан в программе MAGIX Movie Edit Pro 2013 Premium, объем памяти составляет: 82, 9 МБ. Время продолжительности составляет 7 минут 39 секунд. Повествование идет от третьего лица. Для создания фильма были использованы фотографии из личного архива и собственные фотографии. Содержание фильма включает:

Краткую автобиографию В.Н.Орлова – учителя географии школы №4.

Путешествие В.Н. Орлова в годы студенчества: на Камчатку, в горы Тянь-Шань, сплав по реке Абакан.

Походы с учениками: в г. Красноуфимск, г. Каракол, сплав по реке Койве.

Рассказ о каждом походе сопровождается иллюстрациями, фотографиями, что позволяет представить описываемый географический объект. Данный фильм может быть показан ученикам нашей школы на внеурочных мероприятиях в качестве знакомства с учителями, работающими в нашей школе, с их преподавательской деятельностью.

Заключение

Те задачи, которые мы ставили вначале проекта, мы выполнили. Узнали о том, какой интересный человек В.Н Орлов и насколько увлекательна была жизнь ребят, ходивших в походы. Места, где побывал учитель и его ученики мы отметили на карте (см. Приложение №7 рис. 13).

В.Н. Орлов побывал во многих уголках нашей страны. Красота природы завораживает, это красота гор, рек, лесов. На своих уроках преподаватель часто приводил описание ранее увиденных мест, наблюдаемых природных явлений. Нужно уметь ценить красоту, быть наблюдательным, уметь ориентироваться в лесу. Всему этому учил ребят В.Н. Орлов как на уроках, так и походах. На вопрос: «Где же понравилось больше, было наиболее интереснее?», ответил: «Везде хорошо, а дома лучше». И тогда понимаешь, что каждый человек ценит место, где он родился и где живет. На Урале много красивых мест и есть возможность поближе познакомиться с ними во время путешествий.

Список литературы:

Гейзер Великан в Камчатском крае. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: VladivostokGid.ru

Карымская сопка – Википедия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ru.wikipedia.org

Кирьякова И. [Текст]: По радуге воспоминаний/ И. Кирьякова // Вечерний Первоуральск. – 2008. 6 декабря – № 138 (18162). – стр. 2. Койва — Википедия [Электронный ресурс] – Режим доступа: ru.wikipedia.org

Памятники и скульптуры в городе Карпинск [Электронный ресурс]. – Режим доступа: my-travels.club Пристань-Пржевальск. Конечный пункт великих путешествий. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: varandej.livejournal.com Семёнов В.П. В краю вулканов и гейзеров. М., «Физкультура и спорт», 1973. 144 с. с ил. Тянь-Шань — Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ru.wikipedia.org.

Приложение №1

Рис. 1. Личная встреча с Орловым В.Н.

Рис. 2 В.Н. Орлов – преподаватель школы №4 в 1978-2000гг.

Приложение №2

Рис. 3Тянь-Шань. Путь к вершине. 1962 г.

Рис. 4 «Привал на Абакане»

Приложение №3

Рис. 5 В.Н. Орлов у памятника Н.М. Пржевальскому.

Рис. 6 Камчатка. Восхождение на Карымский вулкан

Приложение №4

Рис. 7 Велосипедный поход в г. Красноуфимск.

Рис. 8 Обелиск в память о работниках локомотивного депо, погибших за советскую власть

Приложение №5

Рис. 9 Памятник шахтёрской славы. г. Карпинск.

Рис. 10 График движения группы (из архива школьного музея)

Приложение №6

Рис. 11 Сплав по реке Койве (из газеты Вечерний Первоуральск)

Рис. 12 Состав группы (из архива школьного музея)

Приложение №7

г. Каракол (Пржевальск)

полуостров Камчатка

Горы Алтай (Телецкое озеро)

г. Конжаковский камень

Озеро Таватуй

Г. Красноуфимск

Рис. 13 Туристическая карта учителя и его учеников

26

Рис. №1 Угощение курут.

Рис. №1 Угощение курут.