СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Проект "Литературные места города Троицка"

Проект о литературных местах самого солнечного города на Южном Урале.

Просмотр содержимого документа

«Проект "Литературные места города Троицка"»

ГКОУ «Общеобразовательная школа - интернат для слепых и слабовидящих обучающихся» г. Троцка

Проект по литературе

Тема: «Литературные места города Троицка».

Выполнила:

Казаны Анастасия,

ученица 7а класса.

Руководитель: Рагулина О.Ф.,

учитель русского языка и литературы.

г. Троицк

2024 г.

Содержание:

Цель и задачи………………………………………………………… стр.3

Введение……………………………………………………………... стр. 4

1.Теоретическая часть.

1.1. Татарский поэт Галимов Акрем Миннегалиевич ………….. стр. 5-6

1.2. Гафуров Габдулмажит Нурганиевич: жизнь и творчество, троицкая страничка в его жизни……………………………………………… стр. 7 -14

1.3. «Главный баснописец своей земли» Иван Андреевич Крылов стр.15-16

1.4.Тукай Габдулла Мухаммедгарифович: как его имя связано с Троицком……………………………………………………………. стр.17-22

1.5. Писатель-фантаст Порфирий Павлович Инфантьев…………. стр. 23-25

1.6. Троицкий писатель Анатолий Матвеевич Климов …………. стр. 26-28

1.7. Поэт города Троицка Рафиков Басыр Шагинурович……….... стр. 29-32

2. Практическая часть.

2.1. По литературным местам города Троицка ………………….. стр. 33-43

Заключение …………………………………………………………. стр. 44

Список использованной литературы……………………………… стр. 45-46

Цель проекта: знакомиться с литературным Троицком, выявить и посетить места, связанные с именами поэтов и писателей моей малой Родины.

Задачи:

Изучить литературу по заявленной теме.

Определить, какие места в Троицке связаны с именами известных поэтов и писателей.

Собрать биографический материал по выбранной теме, посетив троицкий краеведческий музей.

Приобщить учащихся к историческому и культурному наследию моего города.

Гипотеза заключается в следующем: в Троицке есть публичные места, связанные с именами русских и зарубежных поэтов и писателей, привлекающие взгляды троичан и гостей города.

Актуальность проекта заключается в привлечении внимания к интересным местам Троицка, связанным с известными писателями (поэтами), отражающим связь троичан с литературой, чтобы вызвать у людей интерес к творчеству литераторов, пробудить желание посетить литературные места нашего города.

Объект исследования: литературные деятели города Троицка.

Методы исследования: описательный, включающий в себя сбор и классификацию исследуемого материала, его анализ, краеведческий, анкетирование.

Введение.

Сколько всего в мире мест, связанных с литературными произведениями и героями, писателями и поэтами? В каких именно городах они находятся? Что стоить посетить сначала, а что уже потом? Решая эти вопросы, многие устремляются в зарубежные страны, крупные города, чтобы прикоснуться к творчеству наиболее известных писателей и поэтов. В нашей стране повышается интерес к туризму, привлекают внимание не доступные ранее страны, люди стремятся провести свой отпуск за границами не только родного города, но и страны. И очень часто не обращают внимания на то, что рядом есть места, которые знакомят нас с историей и культурой родного края, позволяют расширить кругозор, обогатить нас духовно. Они не задумываются о том, что за удивительным не всегда надо ехать куда-то далеко, очень часто можно найти интересное там, где живёшь. Изучая мировое пространство, не надо забывать о своей малой родине. И такие места, которые сплелись с литературой, поэтами и писателями, есть и в южноуральском городе, который ничуть не уступает в культурном, историческом, литературном развитии другим городам. Это Троицк.

Исследователи литературного прошлого Южного Урала называют Троицк городом поэтов, центром культурных и литературных традиций разных народов – русских, татар, башкир, казахов. Немало имен известнейших представителей национальных литератур конца XIX – начала XX в. связаны с городом. Но какова связь Троицка с литературой? Какие места, названные именами писателей и поэтов, имеются в нашем городе? Мы задались этими вопросами и решили изучить литературные места Троицка, чтобы провести виртуальную экскурсию по городу.

Каждый день мы ходим по улицам родного города, но никогда не задумываемся, что по этим улицам когда-то ходили известные люди, создавая свои поэтические и прозаические произведения.

1. Теоретическая часть.

Галимов Акрем Миннегалиевич.

Татарский поэт Галимов Акрем Миннегалиевич родился 14 ноября 1892 года в городе Акмолинске (ныне республике Казахстан). Отец Галимова был татарин, мать – киргизка.

В 1913 году Галимов приехал в город Троицк. Здесь он обучался в медресе «Расулия». В эти годы Галимов А.М. занимается творчеством, сотрудничая с журналами: «Шура», «Айкап», «Акмулла», «Кармак», где печатает статьи и фельетоны. В них он с болью писал об отсталости казахского народа, выступал за его просвещение.

В 1912 выходит сборник его стихов на казахском языке «Плоды молодости». Находясь в Троицке, Галимов пишет комедию на татарском языке «Вопрос о масле, или глупый мулла». Эта комедия была поставлена любительскими труппами в театрах г. Уфы, Троицка, Кустаная.

Галимов А.М. занимается переводами на казахский язык известных татарских и русских писателей.

«Он жил и писал рядом с нами, волновался мыслями о своем народе, он знал его лучше нас. И мысли его оригинальны именно тем, что поэт – дитя своего многострадательного народа», - так оценивал талант А. Галимова его современник – русский поэт.

Двадцатилетний талантливый поэт принимает большое участие в развитии культуры и просвещения в городе Троицке. Галимов работал секретарем выходившего в Троицке журнала «Ай-кап», был постоянным сотрудником другого местного журнала «Ак-молла». Троицкие журналы печатались на казахском языке. А. Галимов в своем творчестве продолжал традиции, заложенные Тукаем. Несмотря на молодость, поэт часто печатается в оренбургском журнале, в астраханской газете. Будучи бедным, Галимов никогда не просил гонорара. Бедность и чрезмерная работа привели его к болезни и в конце концов свели в могилу.

7 августа 1913 года поэта не стало. В Троицке поэта знали как сдержанного, мало говорившего и спокойного человека. Его легкие, красивые стихи знали и помнили многие троичане.

Гафуров Габдулмажит Нурганиевич: жизнь и творчество, троицкая страничка в его жизни.

Мажит Гафури (Габдулмажит Нурганиевич Гафуров 1880–1934) – башкирский и татарский писатель-просветитель, основоположник башкирской советской литературы, народный поэт Башкирской АССР.

Родился 1 августа (20 июля по старому стилю) 1880 г. в деревне Зилим-Караново Стерлитамакского уезда Уфимской губернии (ныне Гафурийский район Республики Башкортостан) в семье сельского учителя. Отец Гафури мечтал дать образование своим сыновьям, чтобы в будущем они смогли получить место муллы или халфа-учителя.

Начальное образование М. Гафури получил под руководством отца в сельском мектебе (начальной школе), затем способный мальчик учился в медресе соседней деревни Утяшево. С 13 лет осиротевшему Мажиту пришлось самому зарабатывать на жизнь и учебу, переписывая книги для богатых учеников медресе, готовя для них обед, а летом работая в поле.

Осенью 1896 г. Гафури решает поступать в медресе «Гусмания» («Усмания», Уфа), но ему не хватало денег на обучение. М. Гафури возвращается в Зилим-Караново. Два года преподает в сельском медресе, летом работает подсобным рабочим на строительстве Лапаштинского чугунолитейного завода.

Осенью 1898 г. М. Гафури в поисках хорошей школы отправляется на учебу в Троицк (тогда уездный город Оренбургской губернии) в медресе «Расулия» ишана Зайнуллы Расулева. Считается, что направил его на учебу учитель Хатип из утяшевского медресе.

К началу XX в. медресе Расулева являлось полусветским учебным заведением с 11-летним курсом обучения. В образовательную программу входили: вероучение, русский и арабский языки, чистописание, чтение, заучивание и толкование Корана и хадисов, математика, российская, тюркская и всеобщая история, история ислама, священная история, теология, мусульманское право, этика, гигиена, география, естествоведение, физика, химия, зоология и педагогика. Изучались татарская история и литература. Преподавание велось на татарском языке. В медресе «Расулия» обучались татары, башкиры, казахи. Учебное заведение имело репутацию одного из лучших исламских институтов России. Французский историк Александр Бенигсен описывал его как «один из лучших академических институтов в мусульманском мире».

Большую часть 450-километрового пути до Троицка М. Гафури прошел пешком, лишь в деревне Серменево его взял на пароконную упряжку попутчик, отправлявшийся в гости к ишану Зайнулле. По прибытии в Троицк М. Гафури обнаружил, что забыл в деревне паспорт, без которого не принимают на учебу. Ему пришлось проделать тяжелый путь обратно в Зилим-Караново, затем – снова в Троицк. Лишь в конце ноября 1898 г. он устроился в общежитие при медресе Расулева.

Материальное положение будущего литератора в период обучения в медресе Троицка было по-прежнему тяжелым. Ему приходилось прислуживать богатым шакирдам (студентам медресе), а в летние месяцы трудиться чернорабочим на торфяных разработках, на восьмом золотом прииске братьев Рамиевых, наниматься кашеваром к баю, готовить пищу для его батраков. В летние каникулы уходил в степь учить детей казахов.

Осенью 1901 г. М. Гафури, прервав учебу, вынужден вернуться в родное село, откуда его должны были призвать в армию. Ему удалось избежать «солдатчины», и Гафури вернулся в Троицк.

Зима 1901–1902 г. стала временем первых литературных опытов Гафури. Однокашники Мажита З. Тупиев, Ю. Диликамов вспоминали о том, что будущего поэта выделяли из массы шакирдов независимость, острый ум, умение быстро откликаться на поступки окружающих меткими эпиграммами и песенками в форме народных беитов (двустиший). Весной 1902 г. было написано сатирическое стихотворение «Шакирдам ишана» на татарском языке, в котором высмеивались внутренние порядки медресе, деспотичное отношение ишана к шакирдам. Рукопись распространилась в течение двух-трех дней среди учащейся молодежи и вызвала в ее среде большое обсуждение. О своем литературном дебюте М. Гафури писал: «Многие шакирды обругали ее самыми последними словами. Конечно, стихи задевали не только ишана, но и многих из его окружения, и они не нашли ничего другого, как обозвать меня нечестивцем, гяуром. Те из шакирдов, которым стихи пришлись по душе, переписывали его себе». В своем первом произведении Гафури достоверно описал медресе. У шакирдов и учителей стихотворение вызвало самые противоположные мнения. Учитель начинающего поэта халфа Габдуллаян его одобрил, но посоветовал впредь быть осторожней. Шакирды же Магишарап, Мухаметзян и их приспешники побили стихотворца.

Зайнулла Расулев запретил М. Гафури жить в общежитии медресе. Ему пришлось переехать на частную квартиру в городе. По другим данным, М. Гафури переехал на городскую квартиру после отлучки из медресе по поводу призыва в армию.

В 1901–1903 гг. М. Гафури, помимо учебы в медресе, много занимался самообразованием: изучал арабский, турецкий, персидский и русский языки, историю и географию, восточную поэзию, просветительскую татарскую и классическую русскую литературу. Мажит Гафури и его одноклассники вспоминали, как в 1903 г. они сообща наняли учителя Лутфуллу Газизова и в течение трех месяцев обучались у него русскому языку.

Продолжая сочетать учебу и учительскую работу среди казахов, кочуя вместе с ними в летние месяцы по степи, летом 1903 г. Гафури пишет на татарском языке свою первую повесть «Жизнь, прошедшая в нищете», изданную в Казани отдельной книгой в 1904 г. Своим произведением он вводит в татарскую литературу новых героев – деревенских бедняков, ужасающей нищетой низведенных до самого дна жизни. Причину жалкого положения бедняков он видит в их «невоспитанности», выдвигая на первый план свои просветительские идеи, характерные для начального периода творчества Гафури. На просветительство писатель возлагал большие надежды. Он считал, что если дать народу знания, вывести его из состояния отсталости, то сами собой исчезнут многие противоречия жизни.

В 1904 г. им была написана поэма «Сибирская железная дорога, или Положение нации», вышедшая в свет в Оренбурге в 1904 г. М. Гафури видел в строительстве железной дороги результат больших достижений науки и техники, проявление силы и мощи России, с которой должны брать пример мусульманские народы страны, в первую очередь – татары и башкиры, живущие на Волге, Урале и в Сибири.

Годам жизни в Троицке посвящена автобиографическая повесть «На золотых приисках поэта». Она написана под влиянием А. М. Горького и по своей художественной манере напоминает его повести «Мои университеты». От первого лица герой рассказывает о поисках работы на время летних каникул, чтобы обеспечить дальнейшую учебу. Нравы медресе, быт казахских батраков, тяжелый труд на износ рабочих золотых приисков проходят перед читателем. В конце повествования говорится о том, что одним из хозяев приисков был поэт Дардманд (отсюда и название повести). «Только спустя многие годы я узнал, – пишет Гафури, – что автор стихов, подписанных «Дардманд» – хозяин приисков, Закир Рамиев. Оказывается, мы работали на золотых приисках поэта! Тысячи изнуренных, падавших от усталости рабочих обогащали поэта Дардманда». Повесть М. Гафури писал в конце 1920-х гг., отсюда нелестные характеристики хозяев приисков. В современных исследованиях общественная деятельность Рамиевых получила иную оценку. Они помогали нуждающимся семьям, строили больницы, библиотеки, школы, мечети, медресе, обучали за свой счет детей башкир и татар в престижных учебных заведениях России, организовали массовое книгоиздание.

Осенью 1905 г. М. Гафури оставил учебу в медресе Троицка, переехал в Казань и поступил в новометодное медресе «Мухаммадия». Здесь он знакомится с представителями передовой татарской интеллигенции (основоположником татарской драматургии Г. Камалом, преподавателем русского языка, революционным писателем-драматургом Г. Кулахметовым и революционером-большевиком Х. Ямашевым), с увлечением изучает арабскую литературу, географию и историю. Гафури откликается на революционные события 1905 г. Принимает активное участие в шакирдских и студенческих забастовках, демонстрациях, митингах, распространяет листовки и прокламации. Сотрудничает с общественно-политической и литературной газетой «Казанский вестник», первой татарской газетой, выпущенной в Казани в октябре 1905 г.

В период 1905–1907 гг. Гафури пишет ряд стихотворений на злободневные политические темы («Стихи радости», «Богач», «Перемена», «Настало время», «В период свободы», «Открылась первая дума», «Наши дни», «Две птицы», «Завет 1906 года 1907 году», «Ответ 1907 года» и др.).

Весной 1906 г., избегая преследований полиции, М. Гафури вместе с татарским поэтом М. Укмаси уехал в казахские степи, осенью того же года переселился в Уфу, где и прожил до конца своих дней. Осенью 1907 г. М. Гафури стал вольнослушателем высшего уфимского полудуховного, полусветского медресе «Галия», которое окончил в 1909 г.

Одним из лучших его произведений этого периода была повесть «Бедняки» (1907), описывающая нищую жизнь городской бедноты, тяжелые судьбы татарских и башкирских женщин. О беспросветной жизни женщин Гафури пишет в таких произведениях, как «Женщина-татарка» (1908), «Забытое преступление» (1909), «Терпению Зайнап пришел конец» (1912). Противостоянию богачей и бедняков посвящены стихи «Богач и работник», «У богачей», «Нищий», «Жалею» (1908–1909).

С 1911 г. М. Гафури взят под надзор полиции: в его произведениях найдены крамольные высказывания. Автор был привлечен к суду. Два сборника его стихов «Моя молодая жизнь» (1906), «Любовь к нации» (1907) и рассказ «Дети-сироты» (1907) конфискованы. Сборник «Моя молодая жизнь», выпущенный в Казани вторым тиражом, попал под арест властей, в Оренбурге в книжном магазине конфисковали сборник «Любовь к нации»; эта же книга была изъята из мусульманской библиотеки «Няжат» в Троицке.

В 1909–1913 гг. писатель обратился к народной поэзии. В творчестве М. Гафури, особенно в прозе, появились романтические мотивы и образы. Занимался сбором и изучением башкирского фольклора. Один из вариантов башкирского эпоса «Заятуляк и Хыухылу» был опубликован М. Гафури в 1910 г. Его небольшие рассказы «На берегу Белой», «Девушка-булгарка Айсылу» написаны на основе фольклорных материалов.

В поисках новых форм стихосложения пишет свои первые стихи в прозе – нэсер и басни. М. Гафури является основоположником басенного жанра в башкирской и татарской литературе. В 1913 г. в Казани вышел его сборник «Эмсал» («Басни»), включивший в себя 20 произведений, наполненных национальным колоритом.

Мажит Гафури приветствовал революцию 1917 года. Уже 16 (3 – по старому стилю) марта он написал стихотворение «Утро свободы».

Октябрьскую революцию принял безоговорочно. Октябрем 1917 г. датировано его стихотворение «Судный день», где страшным судом для «надменных баев» выступает революция. В более позднем стихотворении «Новый праздник» (1920) М. Гафури сравнивает революцию с великим праздником.

В первые послереволюционные годы писатель прилагал много усилий для организации периодической печати Башкирской АССР – газет «Наш путь», «Свобода», «Борьба», «Красный путь», «Бедняки Востока», «Урал», «Башкортостан», «Новая деревня». Он активно выступал на страницах газет с публицистическими очерками, фельетонами, памфлетами и сатирическими стихами, нередко подписываясь псевдонимами «Ильяс» и «Адип».

В поэзию М. Гафури привносится агитационный дух. Он пишет стихотворения, которые становятся боевым призывом («Наш путь», «Клятва», «Татарскому джигиту», «На священном пути»).

В небольшом стихотворении «Революция» (1918) М. Гафури одним из первых в татарской и башкирской поэзии показал нового героя – рабочего человека. Главный герой поэмы «Рабочий» (в других переводах – «Труженик», 1920) – вчерашний крестьянин, полвека сеявший хлеб, затем работавший в шахте и на заводах. В стихотворениях «Кто они?» (1920), «Победителям колхозного фронта (1933), «Отзвуки больших побед» (1934) изображение человека труда поднимается от батрака и труженика-полупролетария к рабочему-созидателю.

В июне 1923 г. ЦИК Башкирской АССР присвоил Мажиту Гафури звание народного поэта Башкирии за вклад в развитие литературы. Выходят в свет сборники его стихов «Красные гроздья» (Москва, 1925), «Ночная смена» (Казань, 1927), сборники рассказов «Когда мы были маленькими» (Уфа, 1927), «Теперь легко, раньше было трудно» (Москва, 1927).

К началу 1930-х гг. М. Гафури создал наиболее крупные и значительные прозаические произведения: повести «Черноликие» (1927), «Ступени жизни» (1928) и «На золотых приисках поэта» (1930).

Первое драматическое произведение писателя – пьеса «Красная звезда» (1926), несмотря на некоторые недочеты, занимает важное место в формировании башкирской драматургии.

В 1928–1929 гг. Гафури обратился к непривычному для него жанру, написав либретто для оперы «Рабочий» по мотивам своей одноименной поэмы, значительно переработав ее для сцены.

Мажит Гафури умер 28 октября 1934 г. в Уфе от туберкулеза и похоронен в Центральном парке культуры и отдыха им. А. М. Матросова.

Поэзия М. Гафури и сегодня по-прежнему актуальна. Творчество его открывает нам поэта-мыслителя, чьи метафоры заставляют читателя размышлять о нравственных ценностях.

В 1948 г. в Уфе открылся мемориальный Дом-музей поэта (ул. Гоголя, 28), где Гафури прожил последние 11 лет своей жизни. На его родине в деревне Зилим-Каранове работает Дом-музей Гафури. Памятник народному поэту Башкирии был установлен в Уфе перед зданием Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури (1978). Памятники Мажиту Гафури есть в г. Ишимбае, г. Кумертау.

В Уфе действует общественное объединение Фонд культуры «Мажит Гафури – XXI век» Республики Башкортостан.

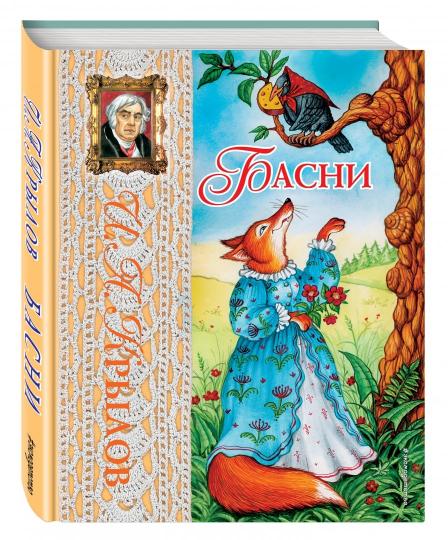

Главный баснописец своей земли» Иван Андреевич Крылов.

«Конечно, ни один француз не осмелится кого бы то ни было поставить выше Лафонтена, но мы, кажется, можем предпочитать ему Крылова. Оба они вечно останутся любимцами своих единоземцев» (Александр Пушкин).

Иван Андреевич Крылов родился в Москве в 1769 году, а по вновь открывшимся документам он родился, и крестили его в Троицке. Во времена пугачевщины его отец, Андрей Прохорович Крылов, служил комендантом Яицкой крепости. Спасаясь от бунтовщиков, мальчик вместе с матерью выехал в Оренбург, однако город вскоре был осажден. Воспоминания баснописца об этих страшных событиях остались в записках Пушкина: «На их двор упало несколько ядер, он помнит голод и то, что за куль муки заплачено было его матерью (и то тихонько) 25 р.! Так как чин капитана в Яицкой крепости был заметен, то найдено было в бумагах Пугачева в расписании, кого на какой улице повесить, и имя Крыловой с ее сыном».

Современники говорили об Иване Андреевиче Крылове как о человеке, наделенном множеством талантов. Тот же Вигель называл его и поэтом, и хорошим музыкантом, и математиком. Крылов не переставал учиться даже в очень преклонном возрасте, когда освоил древнегреческий язык. В творчестве же, пройдя разные этапы литературной работы, он нашел свое призвание лишь в 36 лет.

В 1805 году Крылов показал Ивану Ивановичу Дмитриеву, известному баснописцу той эпохи, свои переводы двух басен Лафонтена. Дмитриев даже обрадовался появлению конкурента, сказав, что тот наконец-то нашел «истинный род» занятий.

Начинал творческую деятельность Иван Андреевич с переводов, однако позже появились и тексты на оригинальные сюжеты. Всего он написал 236 басен, которые вошли в девять пожизненных сборников. Предметом сатиры его текстов были и политические события («Волк на псарне», «Обоз», «Ворона и Курица» — о войне с Наполеоном), и разлагающиеся «устои» общественной жизни («Водолазы», «Сочинитель и Разбойник»). Крылов смеялся над чванством («Гуси»), над увлечением иностранцами («Обезьяны»), над уродливым воспитанием («Воспитание Льва»), мотовством, непрактичностью и многим другим.

Однако, несмотря на жгучую сатиру его басен, именно он оказался едва ли не самым любимым автором своего времени. Ему удалось избежать опалы сразу при трех самодержцах, в эпоху правления которых он жил, и удивить весь Петербург празднованием 50-летнего юбилея писательской деятельности.

Умер Иван Андреевич 21 ноября 1844 года, в день похорон друзья и знакомые получили по экземпляру изданных им басен. На траурно-черной обложке было написано: «Приношение на память об Иване Андреевиче, по его желанию».

Тукай Габдулла Мухаммедгарифович: как его имя связано с Троицком.

Татарский поэт Габдулла Тукай прожил недолго: всего 26 лет. Но за это время он издал около 30 томов стихов, одним из первых в Казани стал писать для детей и выпустил несколько трудов о татарском фольклоре. Благодаря Тукаю жители Татарстана познакомились с творчеством Пушкина, Лермонтова и других русских поэтов, многие его произведения стали основой для песен, а балет по поэме «Шурале» ставили на сцене Мариинского и Большого театров.

Габдулла Тукай родился в Татарстане, в деревне Кушлауч недалеко от Казани. Мальчику было пять месяцев, когда умер его отец, а через три года умерла и мать. Сначала будущего поэта передали в семью деда по материнской линии. Там еще одному ребенку были не рады. «Плакал — некому было утешить, — вспоминал позже поэт, — норовил приласкаться — некому было приголубить, хотел поесть, попить — некому пожалеть — все отталкивали да отпихивали». Дед с бабушкой не раз пытались устроить мальчика в приемную семью. В шесть лет Габдуллу забрал крестьянин из соседней деревни. Новая семья приняла мальчика хорошо, здесь его любили и растили как родного, обучили грамоте. Через три года его отыскала сестра отца, Газиза Усманова, и увезла к себе в Уральск.

В Уральске Габдуллу Тукая отдали в школу при мечети медресе «Мутыгия». Преподавал в нем имам и просветитель Мутыгулла Тухватуллин. Его дети, с которыми подружился Тукай, были воспитаны на европейский манер, одевались по светской моде и знали несколько языков. Их примеру последовал и Тукай — вскоре он владел арабским, персидским и турецким, изучил и русский, познакомился с западноевропейскими языками. В доме имама была богатая библиотека, причем духовник собирал не только богословские книги, но и художественную литературу, научные публикации. Вместе с учениками он выпускал рукописные газеты и журналы.

Когда произошла революция 1905 года, Тукаю было 19 лет. Он работал наборщиком в типографии своего друга, сына имама Камиля Тухватуллина. Вместе они начали выпускать первые в Уральске газеты и журналы на татарском языке: «Фикер» («Мысль»), «Уралец». На страницах этих газет появились первые революционные стихи Тукая.

Татарин, русский ли — взгляни: Теперь права у всех одни. Зипун и фартук в наши дни Узнали вкус свободы. Закрыт цензурный комитет, Чернилам красным сбыта нет, И обанкротились вослед Чернильные заводы.

Габдулла Тукай, из стихотворения «О свободе», перевод Рувима Морана.

Поэт, охваченный социалистическими настроениями, часто принимал участие в уличных демонстрациях, публиковал политические статьи и эссе. В фельетоне «Условия» Тукай писал: «Пока не рухнет капиталистический строй и на земле не начнется жизнь социалистическая; пока капитал не перестанет на каждом шагу заслонять собой правду, я не вижу никакого смысла в том, чтобы мы назывались мусульманами».

В этом же году Тукай стал редактором журналов, которые выходили в типографии Камиля Тухватуллина, — «Эль-гаср-эль-джадида» («Новый век») и сатирического «Уклар» («Стрелы»). Тукай размещал на страницах новых изданий собственные произведения, переводы на татарский язык басен Ивана Крылова и стихов русских поэтов: Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Алексея Кольцова. Вскоре о Габдулле Тукае узнали в Казани и Оренбурге.

В 1907 году Тукай закончил медресе «Мутыгия» и отправился в Казань. В столице Татарстана поэт продолжил выступать в газетах с эссе и фельетонами на актуальные темы — о важности образования, о национальной идее, отношениях с другими народами, о войнах, казнокрадстве чиновников и борьбе простых людей за свои права.

Габдулла Тукай выступал за реформу образования, говорил, что во всех медресе нужно давать светское образование, и оно должно быть доступно и мальчикам, и девочкам.

Учение - самое острое, самое нужное оружие для победы правды над ложью, света над тьмой, чистоты над пороком.

В 1907 году вышел в свет первый сборник поэта — «Стихотворения Габдуллы Тукая». Среди опубликованных произведений было стихотворение «Пара лошадей» о возвращении из Уральска в Казань, ода образованию «О перо!» и «Шурале» об Али-Батыре, девушке-птице Сюимбике и злом лесном духе Шурале.

В Казани Тукай увлекся устным народным творчеством. Ему удалось собрать и опубликовать четыре тома фольклорных произведений и народных эпосов. За три года жизни в Казани он издал больше 10 томов собственных стихов и 13 сборников произведений для детей: сказок, рассказов и стихотворений. До него в Татарстане детскую литературу не издавали так массово, изредка появлялись стихи отдельно для девочек, отдельно для мальчиков.

Последнее путешествие

В 1911 году Тукай отправился в путешествие в Санкт-Петербург. По пути он описывал жизнь городов Самары, Уфы, сравнивал цены, дороги, транспорт и обычаи. «Уфа, — писал Тукай, — хотя и намного хуже Казани в отношении архитектуры, но природой своей превосходит многие города. Прежде всего, она на горе. Это означает и летом, и зимой чистый воздух. Она расположена на берегу воспетой во многих наших песнях Агидели (река Белая. — Прим. ред.). В городе больше деревьев, чем домов. Как это важно в летние дни! На первый взгляд и народ в Уфе кажется трезвым и чистым».

В самом Петербурге поэт пробыл 18 дней. Его, жителя российской глубинки, впечатлила городская архитектура, транспорт, мощеные мостовые, но главное — образованные жители.

Петербург — место просвещения. И улицы, где расположены учебные заведения, так же красивы и ухожены. В любой час дня, вечером, ночью в разных местах самые разные лекции, занятия…

В Петербурге Тукай впервые услышал оперу — «Евгения Онегина» в грамзаписи. «Впервые в жизни хочу начать ходить в оперу. Я открыл для себя новый мир», — вспоминал поэт. Однако в театр он так и не попал. Врачи диагностировали у него туберкулез и рекомендовали сменить климат, ехать на юг, в степь. Несколько месяцев Тукай лечился в Башкирии, но особых успехов это не принесло. На несколько дней он приезжает в Троицк, поселившись у купца Яушева. Здесь он пишет свое известное стихотворение «Валлахи» - арабское выражение, означающее: «(Клянусь) Аллахом!»

Валлахи,* о валлахи, о валлахи! Что за счастье – степь и лето, валлахи! Воздух здесь: намажь на белый хлеб и ешь; Пенье птиц, до края зелень, валлахи! Как казахи, кочевые облака Ищут место встать на небе, валлахи! Чуть потянет ветерком, как вся трава По земле волнами ходит, валлахи!

В августе 1912 года Тукай вернулся в Казань и до последних дней работал в типографии. Поэта не стало 15 апреля 1913 года. Его похоронили на Татарском кладбище Ново-Татарской слободы в Казани. В день похорон были приостановлены занятия в городских медресе, закрыты магазины, а в татарских газетах беспрерывно печатали соболезнования и некрологи. Петербургская газета «День» назвала Тукая «татарским Пушкиным», статью о поэте и его стихотворение «Пара лошадей» опубликовал эмигрантский журнал «The Russian Review» в Лондоне.

Еще при жизни Тукая многие его стихотворения татарские композиторы переложили на музыку: это «Родной язык», «Колыбельная», «Пара лошадей» и другие. По мотивам поэмы «Шурале» балетмейстеры Леонид Жуков и Гай Тагиров поставили балет. Премьера прошла на сцене Татарского театра оперы и балета в 1945 году. В 1950 году балет под названием «Али-Батыр» вошел в репертуар Мариинского театра, а в 1955 году — Большого театра. В разные годы главные роли в спектакле сыграли прославленные примы-балерины и премьеры: Наталья Дудинская, Аскольд Макаров, Майя Плисецкая, Владимир Васильев. В 1959 году Большой театр показывал «Шурале» во время гастролей в США.

Памятники Габдулле Тукаю установлены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани. С 1946 года имя поэта носит Татарская государственная филармония в Казани.

Интересные факты о жизни и творчестве Габдуллы Тукая:

1. За всю жизнь Габдулла Тукай сменил восемь приемных семей.

2. Тукай был самым высокооплачиваемым поэтом в Казани. Ему платили по 50 копеек за строчку: за эти деньги можно было снять меблированную комнату на сутки. Гонорары поэт тратил на книги и обучение, у него часто занимали деньги знакомые. Перед смертью Тукай завещал оставшиеся средства учебным заведениям на стипендии для одаренных детей.

3. Поэт мало заботился о своем внешнем виде: не носил галстуков, популярных в то время воротничков, мог купить костюм на два размера больше. Молодых людей, которые одевались по моде, Тукай называл «манекенами» и быть похожими на них не желал. Однажды поэт заявился в редакцию в широкой рубашке с женским поясом и, несмотря на замечания, проходил так все лето.

4. Тукай был убежденным холостяком и намеренно не завел семью, несмотря на многократные попытки друзей женить молодого поэта.

5. На памятниках Габдуллу Тукая изображают в тюбетейке, но в жизни он ходил с непокрытой головой, как русские поэты, а одно время даже надевал свободную рубашку на манер Льва Толстого. Шапочку, в которой Тукай запечатлен на одной из немногих сохранившихся фотографий, ему дал хозяин фотосалона, где сделали этот снимок.

1.5. Писатель-фантаст Порфирий Павлович Инфантьев.

Порфирий Павлович Инфантьев — русский писатель-этнограф родился 19 февраля 1860 года на Среднем Урале в селе Варнаково в семье священника — протоиерея отца Павла. Семья была большая и дружная. Окончил Троицкую мужскую гимназию, в годы учебы в ней принял участие в составлении «Систематического указателя лучших книг и журнальных статей», куда гимназисты умудрились вставить массу нелегальной литературы.

Окончив в 1882 году гимназию, П. Инфантьев едет в Казань и поступает на юридический факультет университета, становится участником студенческих волнений. Еще через год перевелся в Петербургский университет, где стал посещать социал-демократический кружок Д. Благоева. Принял участие в издании первой в России социал-демократической газеты «Рабочий». По заданию группы выехал за границу в качестве гувернера состоятельной петербургской семьи с целью установить связь с Плехановым и наладить транспортировку в Россию нелегальной литературы. Эту задачу П. Инфантьев выполнил успешно и остался в Швейцарии для завершения своего образования, стал посещать занятия в Женевском университете, причем и здесь отыскал земляков-уральцев и разделил с ними кров.

В 1887 году после покушения на царя на квартирах русских эмигрантов в Швейцарии прошли обыски. Подвергся обыску и дом П. Инфантьева. «За связь с русскими государственными преступниками» он был выдворен из страны. В 1889-м П. Инфантьев решает вернуться на родину. На границе его арестовали. Год просидел он в Варшавской крепости с обвинением «подготовка бомб в Цюрихе». Летом 1890 года по этапу был переправлен в Петербург, где еще год томился в знаменитых «Крестах». Доказать причастность Инфантьева к изготовлению бомб не удалось, и он был выслан на Урал.

Журналистика стала основной профессией Инфатьева, вскоре он начал активно сотрудничать и в столичных газетах. А потом случилось событие, на многие годы определившее его литературные интересы. В конце зимы 1892 года известный уральский путешественник К. Носилов предложил П. Инфантьеву, своему дальнему родственнику, принять участие в путешествии по р. Конде для ознакомления с жизнью и обычаями вогулов. Несмотря на маленькую лодку, где «ни повернуться, ни пошевелиться долгие часы», «ночевки в избушках, полных блох и клопов», после лета и зимы, проведенных на Конде, П. Инфантьев на долгие годы «заразился» этнографией. Обремененный семьей, он скитался по стране, издав свыше 40 книг, посвященных бурятам, чувашам, гилякам, камчадалам, сибирякам... Именно с этнографической темой связаны и первые выступления Инфантьева в жанре фантастики. Вернувшись из первой экспедиции, он в 1892 году опубликовал в «Екатеринбургской неделе» рассказ «Чары шамана», в котором свои вполне реальные впечатления о поездке в земли вогулов расцветил фантазией.

А в 1896 году, вновь оказавшись в Швейцарии, Порфирий Павлович задумал социальную утопию — фантастический роман «Обитатели Марса». Он надеялся издать книгу к маю 1896 года. Однако издать ее удалось только в 1901 году в Новгороде, с многочисленными цензурными купюрами (под названием «На другой планете»). Книга действительно была пионерской, насыщенной интересными гипотезами. Тут и пересадка сознания, с помощью которой герой путешествует по Марсу (вспомните «Обмен разумов» Р. Шекли), универсальный марсианский язык, обучение которому проводится во сне (гипнопедия), пневматические дороги, корабли, способные летать и плавать по воде и под водой... Электрические солнца в небе Марса зажигаются по мере необходимости там, где их свет и тепло нужны в данный момент. Марсиане расселились по всей планете, не скучиваясь в городах. Все электрифицировано, газифицировано, автоматизировано... Съестные припасы производятся в лабораториях промышленным путем, что позволяет марсианам сохранять природу в первозданно-нетронутом виде. Все произведенные товары выдаются нуждающимся в общественных магазинах по предъявлению личного жетона. Злоупотребляющих «получением» подлечивают в психолечебницах.

Скорее всего, Инфантьев избрал форму фантастического романа, чтобы посвободнее изложить свои взгляды на справедливое и разумное устройство общества. Однако цензор оказался бдителен! Из книги вымараны многие страницы и даже целые главы! И чем ближе к концу книги, тем больше в ней чистых страниц.

И еще один аспект книги. Марсианские писатели, по Инфантьеву, черпают свое вдохновение в будущем, «поселяя у слушателей бодрость и веру в свои силы, возбуждая энергию и жажду деятельности...». Похоже, автор сквозь десятилетия прозрел не только современный интерес читательских масс к научной фантастике, но и ее огромную социальную и интеллектуальную значимость.

П. Инфантьев продолжал странствовать, еще раз на два года обосновался на Урале, в Ирбите. Но после 1899 года все чаще жил в Петербурге или Новгороде. В Новгороде был секретарем редакции «Записки Новгородского губернского земства». В 1899 году еще раз проходил по политическому процессу И. Зобнина, у которого в Кургане нашли письма Инфантьева. Но никаких серьезных обвинений писателю предъявить не смогли. В 1903 году вышла его книга «Зауральские рассказы».

В годы первой русской революции П. Инфантьев наконец-то был избавлен от многолетнего жандармского надзора. Он активно сотрудничает в столичной и уральской печати.

Умер Порфирий Павлович Инфантьев 18 сентября 1913 года в Новгороде. Его племянник Вадим Инфантьев, известный советский писатель, много лет собирал материалы для книги о своем дяде, но так и не успел ее написать.

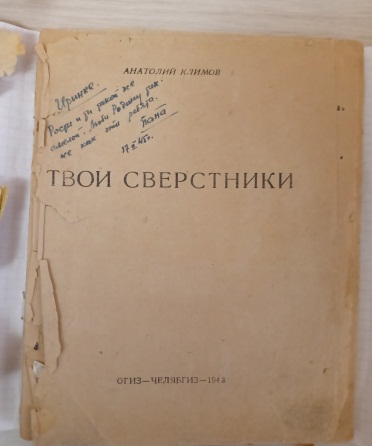

Троицкий писатель Анатолий Матвеевич Климов.

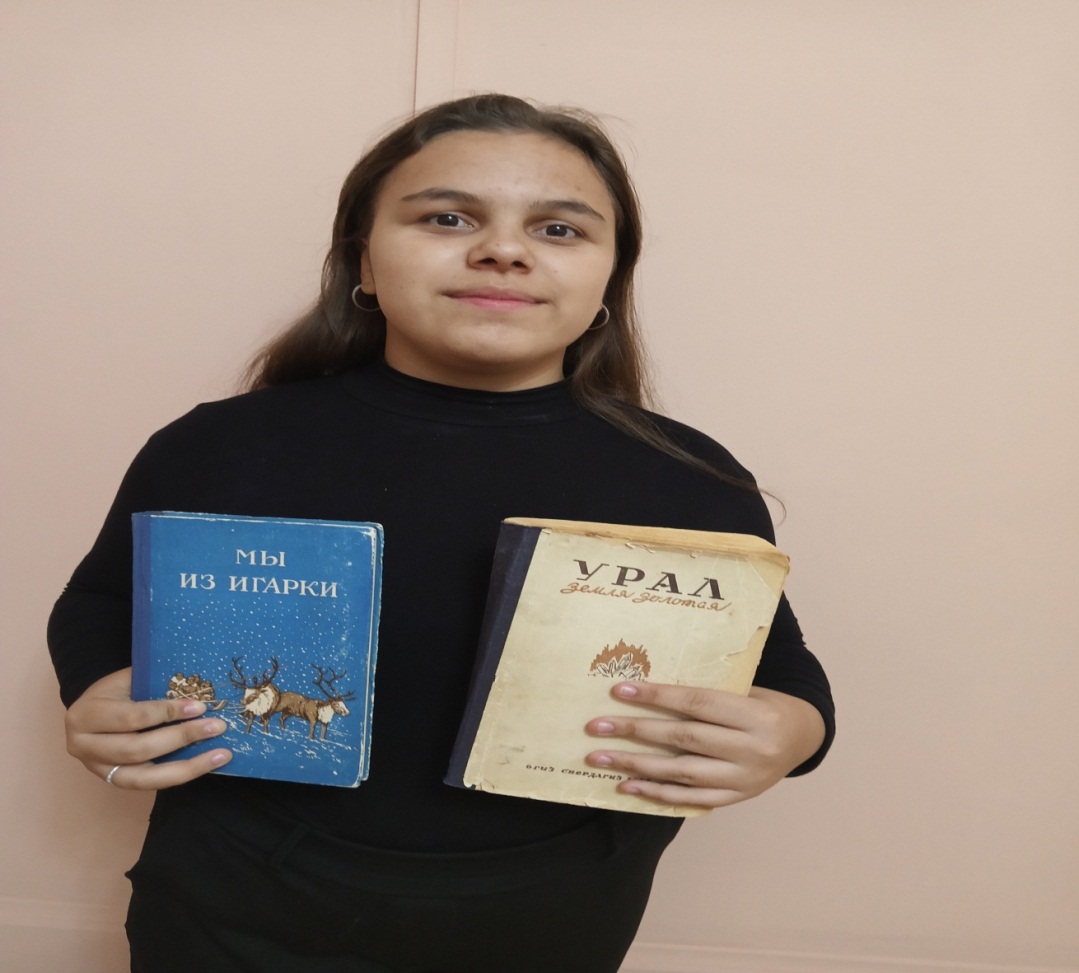

Анатолий Матвеевич Климов (1910–1945) – троицкий журналист, писатель, один из первых сотрудников Троицкой окружной газеты «Вперед», составитель книг «Мы из Игарки», «Урал – земля золотая», автор текста «Наказа бойцам, командирам и политработникам Особого Уральского добровольческого танкового корпуса от трудящихся Южного Урала» (1943).

Климов Анатолий Матвеевич родился 16(29).10.1910 г. в поселке Тирлянский завод, недалеко от Белорецка (тогда это был Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии). Детство и юность провел в Троицке. В школьные годы был юнкором троицкой газеты «Вперед», посещал литературное объединение «Степь». В 1927—1930 годы работал в Троицкой центральной городской библиотеке, затем в окружной газете «Вперед» литературным сотрудником. Много ездил по району, писал о коллективизации. Однажды он был зверски избит за свои статьи. Но это его не испугало.

По призыву комсомола осваивал северные районы страны, участвовал в организации их экономического и культурного развития. Как корреспондент газет «Путина», «Рыбак» (с сентября 1931), красноярской областной газеты «Красный Север» выезжал в командировки на промыслы, в стойбища оленеводов; интересовался обычаями, нравами, историей народов Севера. 8 лет жизни он отдал Северу. Из письма другу: «Всего проехал по... тундре больше пяти тысяч верст. Опасно и интересно. Кроме обмороженных ног, рук и лица, остальное все в порядке... несколько раз думал о смерти (два раза писал прощальные письма, но как-то удавалось вывернуться)...». Север многое дал Климову. Он полюбил этот суровый край, научился понимать людей, издавна живущих здесь, находить дорогу по звездам...

Рассказы, предания, легенды, песни заносил в дневники, которые иллюстрировал карандашными зарисовками, набросками, дополнял документальными материалами. В 1935 году в Омском книжном издательстве вышла книга Климова в соавторстве с Е. Чусовитиной и В. Смирновым «Сердце тундры»; в журнале «Уральский следопыт» были опубликованы его рассказы о Севере.

В 1935—1938 годы Климов работал над составлением книги пионеров и школьников Заполярья «Мы из Игарки», которая в числе лучших детских книг, изданных в СССР (получила высокую оценку Р. Роллана), экспонировалась на Международной выставке в Нью-Йорке (1939). М. Горький составил план книги, собирался ее редактировать, но не успел. Литературным консультантом стал С. Маршак.

Но пока «Мы из Игарки» готовилась к изданию, страшный 1937-й «прошелся» и по Климову. Писатель только что сдал трудную работу и нуждался в отдыхе. Ему дали путевку в санаторий, предложили работу в Москве, но вместо этого - арест. Просидел он в тюрьме недолго, но, опасаясь за семью (жену и дочь, которые жили в Красноярске), уехал один в Троицк, к родителям (1938). Перегрузки на работе и арест вызвали неизлечимую болезнь. Климов стал инвалидом.

Весной 1941 года Климову поручили новую, еще более трудную работу: составлять сборник сочинений детей всего Урала. В этой работе он был связан с Гайдаром, Михалковым, академиком Ферсманом. Им было собрано 7000 рассказов, очерков и стихотворений детей Пермской, Свердловской и Челябинской областей, да еще сотни рисунков, картин. Дети сами придумали название книги: «Урал - земля золотая». Она должна была выйти в свет в Москве в конце 1941 года, вышла же из - за войны только в 1944, в Свердловске. И в меньшем объеме. Необычность книги (создана по инициативе детей) отметил датский писатель М. А. Нексе.

В годы Великой Отечественной войны Климов из-за тяжелой болезни не был мобилизован. Составил текст Наказа танкистам Уральского добровольческого танкового корпуса в 1943 г.

Климов взял на себя тяжелейшую ношу - составить третью, написанную детьми книгу «В огне народной войны». Тяжело больной, он ездил в освобожденные от врага разрушенные города и села, собирая все, что рассказывали дети о пережитом в оккупации. Это были страшные воспоминания. Они жгли душу Анатолия Матвеевича. Но издать эту книгу он из-за болезни не успел. В Челябинске вышла только малая ее часть – «Твои сверстники» (1953).

Работал над повестями «Каменное сердце», «Слава Урала» (не завершены).

За время жизни в Троицке у него появилась вторая семья. Но росли два его сына уже без отца.

В честь известного писателя-троичанина была названа одна из улиц города.

Улица им. А. Климова – одна из старейших в Троицке. Расположена в исторической части города. Нынешняя улица им. А. Климова носила в то время название Васильевского, вероятнее всего от фамилии владельца дома, что стоял в начале переулка.

В 1930 г. переулок получил название Кооперативного. Имя А. М. Климова улице было присвоено осенью 1945 г., вскоре после смерти писателя.

Сегодня улица им. А. Климова по-прежнему одна из центральных в городе. Здесь расположены здания административных учреждений, общественных организаций, учебных заведений, магазинов.

Поэт города Троицка Рафиков Басыр Шагинурович.

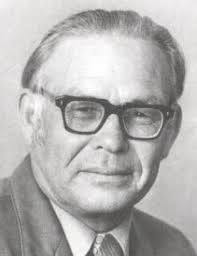

Басыр Шагинурович Рафиков – троицкий поэт, пишущий на татарском языке, член Союза писателей СССР с 1974 г., корифей, старейшина троицких литераторов, давний участник городского литературного объединения «Степь», автор 16 поэтических сборников.

Б. Рафиков родился 10 февраля 1921 г. в г. Мамадыш в Татарстане в обычной трудовой семье. В 1931 г. отца его причислили к кулакам и всю семью выслали в Магнитогорск, где разворачивалась огромная стройка и нужны были рабочие руки. В Магнитке он окончил семь классов татарской школы. В 1936 г. впервые приехал в Троицк поступать в татаро-башкирский педагогический техникум. По окончании его в 1939 г. работал в селе Альменево Ялано-Катайского района (сейчас – Курганская область) учителем русского языка. Когда объявили о начале Великой Отечественной войны, вернулся в Магнитогорск, пошел в военкомат, где ему было сказано, что сельских учителей на фронт не берут. Но в январе 1942 г. его мобилизовали в трудармию в рабочую колонну 1279 и направили на Магнитогорский металлургический комбинат. Работал на чугунном складе без выходных, по 12 и более часов в сутки. Сначала был грузчиком, потом бригадиром, десятником. Трудности не останавливали молодого человека, а тяга к знаниям была так велика, что он в эти же годы начал учиться заочно на историческом факультете Магнитогорского педагогического института. В ноябре 1945 г. демобилизовался из трудармии и доучивался уже на дневном отделении, в 1947 г. получил диплом. После этого год проработал в ремесленном училище, затем вернулся в Троицк. С 1948 по 1960 г. работал заместителем директора по заочному обучению учителей в Троицком татаро-башкирском педагогическом училище и преподавал историю. С 1961 по 1976 г. работал завучем в школе № 15, директором школы рабочей молодежи № 2 на станции Троицк. В 1976 г. Басыр Шагинурович перенес инфаркт, после чего вынужден был прервать свою трудовую деятельность.

Проблемы со здоровьем не мешали ему заниматься творчеством. Создание поэтических строк для Б. Ш. Рафикова – это состояние души, без которого невозможно полноценно жить, способ общения с непростым миром, возможность выразить свои чувства, облечь в рифмы раздумья о жизни, человеческих отношениях, природе, воспоминания о нелегком детстве и военных невзгодах.

Первая публикация стихов появилась в 1963 г. в сборнике «1001 шутка». Первый авторский сборник стихов на татарском языке «Тебя воспеваю» вышел в Казани в 1968 г. Так было положено начало большой плодотворной творческой жизни замечательного поэта Басыра Рафикова. Стихи его регулярно публикуются в журналах и газетах Татарстана, Башкортостана и Челябинской области. Все творчество Б. Рафикова тесно связано с Южным Уралом, со ставшим ему родным Троицком, с троицкими степными просторами. Очень хорошо сказал о поэзии Басыра Шагинуровича один из переводчиков его стихов на русский язык, челябинский поэт С. Борисов: «В его стихах звучит свободолюбивый голос ковыльных раздолий, березовых рощ, прозрачных рек, исполненный детской памяти и умудренных размышлений о прошлом, настоящем и будущем людей, населяющих нашу землю… Рафиков не только тонкий лирик, он философичен в размышлениях о смысле человеческого бытия. Очевидно, с возрастом поэт понимал много больше об окружающем его мире, и под его пером рождались строки, достойные мыслителя и художника».

Мы – степи с глубокой раной.

Мы – степной ковыль сухой.

Мы – деревья с кроной рваной,

комья глины под сохой.

Поэтические сборники Б. Рафикова изданы в Казани: «Тебя воспеваю» (1968), «Дорогие минуты» (1971), «Родные пороги» (1981), «Черная береза» (1986), «Ветер времени» (1986), «Завещание времени» (2006, на русском языке); в Челябинске: «Непересыхающий родник» (2006), «Живая капля земли»(2004), «Осенние цветы» (2010), «Малая Родина» (2010); в Троицке: «Степь» (1993), «Времени бег» (1995), «Избранная лирика» (2011); в Набережных Челнах: «Жду солнца» (2001). В 2015 г. «шагнула» к юным читателям книга стихов «Шаги будущего», написанная Б. Рафиковым на татарском и русском языках.

Его стихотворения печатались в литературно-художественных альманахах и сборниках «Рабочее созвездие» (Донецк; Челябинск, 1981), «Каменный пояс» (Челябинск, 1978, 1982), «Новый век» (Челябинск. 2003. № 4), «Уральская новь» (Челябинск. 2004. № 18), «Область вдохновения. Т. 2» (Челябинск, 2003), «Степные колокола» (Троицк, 2006), «Степные перезвоны» (Троицк, 2011), «Степные голоса» (Троицк,2016).

Стихотворения Б. Рафикова очень мелодичны, поэтому многие из них положены на музыку. В сборник «Мелодии Челябинска» вошло 6 песен на стихи Б. Ш. Рафикова, музыку к которым написали татарские и башкирские композиторы. Поэтические произведения Б. Ш. Рафикова переведены на русский и башкирский языки, на русском – опубликованы в прекрасных переводах А. С. Бережняка, С. К. Борисова, Н. Крылова, В. Н. Миронова, Л. С. Хрипко, И. Сабирова, В. Балабана, Р. Кожевниковой, В. Тимофеева.

За особый вклад в развитие многонациональной культуры Южного Урала, сохранение памяти о великих согражданах и укрепление дружбы между народами и в связи с 95-летием со дня рождения поэта, 27 февраля 2016 г. Б. Ш. Рафикову была вручена памятная медаль Конгресса татар Челябинской области, учреждённая в связи со 110-летием со дня рождения М. Джалиля. Б. Ш. Рафиков награжден нагрудным знаком Министерства культуры Республики Татарстан «За достижения в культуре».

Земля меня щедрости учит, Терпению учит страна. Народ дарит разум могучий, А песен природа полна. Советом отцы помогают, Улыбку приносят цветы. Дороги мне путь пролагают, А праздник мой – жизнь, это ты!

Басыр Шагинурович Рафиков умер 14 января 2019 г. в Троицке.

Практическая часть.

2.1. По литературным местам города Троицка.

Наша экскурсия по улицам Троицка начнется с улицы имени Юрия Гагарина, на которой находится педагогический колледж. В этом здании когда-то располагалась троицкая мужская гимназия, а с 1923 года - татаро-башкирский педагогический техникум.

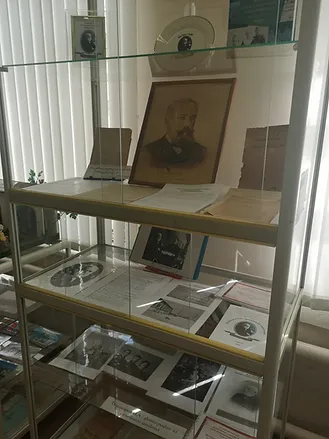

В 1966 году в троицком педучилище был открыт музей «Эстафета поколений», в котором собраны уникальные фотографии, отображающие историю училища, его преподавателей и учеников.

В мужской гимназии учился и окончил ее будущий писатель-фантаст Порфирий Павлович Инфантьев. Некоторые произведения печатал под псевдонимом П. Павлович.

Самые известные произведения П.П. Инфантьева: 1. «Огоньки» 2. «На другой планете». Повесть из жизни обитателей Марса.

3. «Зауральские рассказы».

4. «Месть шамана». Рассказ из жизни вогулов. 5. «Айша». Рассказ из татарской жизни. 6. «Жена Ахмета». Рассказ из башкирской жизни. 7. Этнографические рассказы. Из жизни татар, киргизов, калмыков, башкир, вогулов и самоедов.

8. «Зачарованный лес».

9. «Поездка на Белое море».

10. «В амурской тайге». Рассказ из жизни тунгусов.

11. «На родине первых людей». Приключения двух гимназистов в Средней Азии.

12. «В плену у хивинцев». Рассказ.

П.П. Инфаньев – фантаст, очеркист, этнограф. Издал около сорока книг по этнографии, которые посвящены малым народам Сибири.

В этом же здании (в татаро-башкирском педагогическом техникуме) с 1948 по 1960 годы работал известный троицкий поэт Рафиков Басыр Шагинурович. Он преподавал будущим педагогам историю.

Стихи Басыра Рафикова разные по настроению: лирические, серьезные, юмористические – все они пронизаны любовью автора к детям, заботой об их будущем...

Стихотворения Б. Рафикова очень мелодичны, поэтому многие из них положены на музыку. В сборник «Мелодии Челябинска» вошло 6 песен на стихи троицкого поэта.

«Эта книга для всех любознательных детей, всех, кто хочет познать мир через поэзию талантливого автора, знающего жизнь. Пусть она долго живет, рассказывая, как богат и интересен мир, как много в нем добрых и любящих свою Родину, свое дело и свою семью людей!» – говорит Басыр Рафиков.

Сборники его стихов читают дети и взрослые. В нашей школьной библиотеке есть некоторые сборники стихов Басыра Рафикова. Можно ближе познакомиться с творчеством поэта, прочитав его стихи.

Наша виртуальная экскурсия продолжается. Мы подходим к улице Климова, которая названа в честь троицкого писателя Анатолия Матвеевича Климова.

Анатолий Матвеевич Климов (1910–1945) – троицкий журналист, писатель, один из первых сотрудников Троицкой окружной газеты «Вперед», составитель книг «Мы из Игарки», «Урал – земля золотая», автор текста «Наказа бойцам, командирам и политработникам Особого Уральского добровольческого танкового корпуса от трудящихся Южного Урала» (1943).

Имя А. М. Климова улице было присвоено осенью 1945 г., вскоре после смерти писателя.

Самые известные произведения писателя:

«Мы из Игарки». (1938, 1952) Сборник. Сост. А.М. Климов « Северные рассказы». (1950) Сборник « Урал - земля золотая». (1944, 1948) Сборник. Сост. А.М. Климов

Гуляя по улице Климова, мы сможем увидеть скульптуры из басен Крылова и самого баснописца.

В 2019 году в России праздновали 250-летие великого баснописца. К этой знаменательной дате было решено установить памятники в Троицке, так как существует версия, что Иван Крылов родился именно в южноуральском Троицке. На это указывает тот факт, что его отец Андрей Крылов служил здесь с 1765 по 1769 год, а по официальным данным, Крылов родился как раз в 1769 году. Кроме того, по недавно найденным документам, Ивана Крылова крестили именно в Троицке.

В 2019 году в России праздновали 250-летие великого баснописца. К этой знаменательной дате было решено установить памятники в Троицке, так как существует версия, что Иван Крылов родился именно в южноуральском Троицке. На это указывает тот факт, что его отец Андрей Крылов служил здесь с 1765 по 1769 год, а по официальным данным, Крылов родился как раз в 1769 году. Кроме того, по недавно найденным документам, Ивана Крылова крестили именно в Троицке. Крылов известен как автор 236 басен, собранных в девять прижизненных сборников (выходили с 1809 по 1843 г.).

Проходя по улице Климова, мы доходим до площади, и на пересечении улиц Ленина и Климова находится здание краеведческого музея. Работники музея могут предоставить интересный материал о литературных деятелях, жизнь которых была связана с городом Троицком. Здесь находятся уникальные экземпляры книг самих авторов и о биографии поэтов и писателей.

Если мы пересечем площадь, то окажемся около здания педагогического университета. Недавно здесь был установлен памятник Габдулле Тукаю.

Открытие монумента состоялось 9 июля 2021 года, во время работы Расулевских чтений, по инициативе Конгресса татар Челябинской области и при поддержке общественности города. Высота бюста – 600 мм, ширина по плечам 650 мм, вес бронзового изваяния -160 кг.

Самые известные произведения поэта:

«О свободе», 1905

«Паразитам», «Государственная дума», 1906

«Что рассказывают шакирды…», «Не уйдём!», поэма «Шурале», 1907

«Жизнь», «Националисты», «Ишан», поэма «Сенной базар, или Новый Кисекбаш», баллада «Водяная», 1908

«Родной язык», 1909

«Осенние ветры», «Гнет», «Дача», 1911

«Чего же не хватает сельскому люду?», «Татарская молодёжь», 1912

«Надежды народа…», 1913

Последняя остановка нашей литературной экскурсии. Дом, в котором в 1911-1930 и 1938-1945 гг. жил и работал А.М. Климов (г. Троицк, ул. 30 лет ВЛКСМ, 15).

Квартира-музей А. М. Климова – отдел муниципального бюджетного учреждения «Троицкий краеведческий музей». Расположен в доме по адресу г. Троицк, ул. 30 лет ВЛКСМ (в начале XX в – Татарский переулок), д. № 15. Дом одноэтажный, деревянный, рубленый, обшитый тесом – объект культурного наследия регионального значения. Часть дома была приобретена родителями писателя в 1910 г.

Здесь в 1911–1930 и 1937–1945 гг. жил и работал Анатолий Матвеевич Климов. В этом доме прошли детские и юношеские годы будущего писателя, отсюда в 1931 г. по призыву комсомола Анатолий Климов уехал осваивать Арктику.

Был арестован, сидел в тюрьме с мая по октябрь 1937 г., и, опасаясь за семью (она могла пострадать из-за него), уехал один в Троицк, к родителям. В отчем доме писатель провел свои последние годы жизни. Здесь А. Климов работал над книгами «Урал – земля золотая», «В огне народной войны», «Твои сверстники», написал «Наказ бойцам, командирам и политработникам Уральского добровольческого танкового корпуса от трудящихся Урала», который был прочитан 9 мая 1943 г. у Челябинского главпочтамта, когда город провожал их на фронт.

В этом доме долгие годы жила вторая семья писателя: жена Вильгельмина Евстафьевна Климова и его сыновья Сергей и Анатолий.

В 1985 г. связи с 75-летием со дня рождения писателя исполкомом Троицкого городского Совета народных депутатов было принято решение (от 14 февраля, № 44) о создании квартиры-музея А. М. Климова.

Открытие состоялось 2 июня 1985 г., на котором присутствовали первая жена А. Климова Елизавета Илларионовна Чусовитина и дочь Ирина Анатольевна Климова (по мужу – Рыбникова). На здании была установлена мемориальная доска.

Кабинет писателя А.М. Климова.

Заключение.

В наш век стремительного технического прогресса мы всё реже вспоминаем о наших духовных истоках, о национальных традициях, о культурном наследии своего народа. А ведь только тот, кто хорошо знает историю своей страны, города, гордится выдающимися людьми и местами, связанными с их деятельностью, станет настоящим патриотом, радеющим о сохранении и приумножении духовно-культурного наследия своего народа.

Конечно, мы только заочно посетили эти места. Но я думаю, что совсем неважно то, как много литературных мест мы посетим в своей жизни, важно то, что мы вынесем из своих путешествий, будем ли мы любить свой город. Я, хотя и не путешествовала много, поняла, как важно для человека иметь Родину, как важно было для писателей и поэтов иметь свой, самый родной, самый неповторимый уголок России, который очень часто вдохновлял художников слова на создание бессмертных произведений, ставших для потомков бесценным культурным наследием. В этом, наверное, и заключается смысл всей человеческой жизни.

В заключении мы хотим сказать, что разработанная нами экскурсия и явилась продуктом нашей исследовательской работы. Когда появляется желание вникнуть взором во что-то новое, всегда открываешь для себя ещё одну страницу чего-то восхитительного, поучительного и до сих пор неизведанного. Это случилось и с нами. Мы даже не могли подумать, что на троицкой земле столько исторических и литературных мест, связанных с самыми известными и незабываемыми именами.

Список использованной литературы.

1. Абубакирова М.Г. Басыр Рафиков.- Троицк, 2002.

2. Блюм А.В. Инфантьев Порфирий Павлович. Русские писатели, М., 1992.

3. Блюм А. Первая русская «марсиана» и её автор. Уральский следопыт. 1970 №5

4. Буланова Е. Из жизни обитателей Марса. Инфантьев П., М., 1993.

5. Булгакова О. Этот «неизвестный» Климов. Урал, 1995 №10.

6. Булгакова О. Мы из Игарки. По следам авторов и героев книги. Уральский следопыт.- 1995 №3.

7. Гафури М. Избранная лирика.- Уфа: Башкнигоздат, 1966.

8. Гафури М. Ступени жизни.- М., Советская Россия, 1958.

9. Гафури М. Я и мой народ. – Уфа: Башкнигоиздат, 1969

10. Гизатуллин Р.Н. Галимов Укрем Минлегалимович.- Челябинск: Камен. Пояс, 2008.

11. Гордин М.А. Жизнь Ивана Крылова. – М., Терра- Книжный клуб, 2001.

12. Каримов В. Ветерану поэзии – 90. – Троицк, Вперед, 2011 15 февраля.

13. Климов А.М. Мы из Игарки.- М., Детгиз, 1938.

14. Климов А.М. Урал – земля золотая.- Свердловск, 1944.

15. Метелева Н.Ф. Рафиков Басыр Шагинурович.- Челябинск, Камен. Пояс, 2008.

16. Нуруллин И.З. Тукай (Жизнь замечательных людей). – М., Молодая гвардия, 1977.

17. Рафиков Б. Поэт из забвения.- Троицкая ярмарка, 1993 16 января.

18. Рафиков Б. Времени бег. Сб. стихов.- Троицк, ТЭМП, 1995.

19. Рафиков Б.Ш. Шаги будущего. Стихи для детей.- Челябинск, Край Ра, 2015.

20. Сафуанов С.Г. Тукай Габдулла Мухамедгарифович. – Уфа, ГАУН»Башкирская энциклопедия», 2020.

21. Степанов Н.Л. Крылов. – М., Молодая гвардия, 1963. Столяров А. Музей автора (А.М. Климов в Троицке),- Челябинский рабочий, 1985 11 июня.

22. Шмаков А.А. Урал литературный (Забытый поэт Троицка), - Челябинск, 1998.