© 2020, Кривальчук Людмила Алексеевна 1557 20

СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Проект Тема «Развитие креативного мышления младших школьников на уроках русского языка в процессе реализации технологии проблемно-диалогического обучения»

Модернизация образования поставила перед современной школой задачу - воспитать грамотного, творчески мыслящего школьника. Одной из главных задач педагога является развитие интеллектуальных способностей и творческого потенциала обучающихся. Этому могут способствовать задания креативного характера, подобранные или разработанные с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся начальной школы

Просмотр содержимого документа

«Проект Тема «Развитие креативного мышления младших школьников на уроках русского языка в процессе реализации технологии проблемно-диалогического обучения»»

Проект

Тема «Развитие креативного мышления младших школьников на уроках русского языка в процессе реализации технологии проблемно-диалогического обучения»

«Только в диалоге развивается способность мыслить. В беседе, спрашивании создаются условия для взаимодействия понимающих сознаний»

М. М. Бахтин

Введение

Модернизация образования поставила перед современной школой задачу - воспитать грамотного, творчески мыслящего школьника. Одной из главных задач педагога является развитие интеллектуальных способностей и творческого потенциала обучающихся. Этому могут способствовать задания креативного характера, подобранные или разработанные с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся начальной школы. Они направлены на развитие операционной стороны интеллекта, психических функций, приемов и операций умственной деятельности, а значит, обеспечивают высокий уровень обученности и позволяют добиться качественных знаний.

С 2011 г. все российские школы перешли на новые стандарты начального общего образования, принципиальное отличие которых заключается в том, что целью является не предметный, а личностный результат. Личностно-ориентированный подход к организации учебного занятия – необходимое условие для развития творческих способностей младшего школьника. Организуя учебный процесс, направленный на развитие креативности обучающихся, следует соблюдать следующие требования : выделение базового учебного содержания, обязательного для усвоения, рациональная организация учебного материала, оформление его в схемах, облегчающих запоминание; существенное сокращение монолога учителя, переход к диалогу с учителем и между обучающимися; увеличение времени на самостоятельную познавательную деятельность младших школьников. Эффективность занятия зависит от деятельности педагога, который должен отдавать предпочтение методам и приемам, стимулирующим сложные познавательные процессы (анализ, обобщение, оценку), способствовать самостоятельной деятельности обучающихся, ориентированной на творчество; не давать готовую информацию, а предоставлять обучающимся право самим формулировать понятия, правила, задания к упражнениям, вопросы; создавать доброжелательную творческую атмосферу партнерства и сотрудничества.

Аналога в русском языке слову - креативное, пожалуй, нет, в буквальном переводе креативность означает "творческость". Это способность порождать необычные идеи, отклоняясь в мышлении от привычных схем, разрешать проблемные ситуации необычным способом. Психологи никак не могут прийти к единому определению термина креативность. Однако многие из них понимают под креативностью способность видеть вещи в новом и необычном свете и находить уникальные решения проблем. Креативность является полной противоположностью шаблонного мышления (ограниченность выбора при поиске возможных решений и тенденций одинаково подходить к разным проблемам). Она уводит в сторону от банальных идей и скучного, привычного взгляда на вещи и рождает оригинальные решения. Креативное мышление в процессе диалога делает обучение увлекательным и помогает находить новые решения старых проблем.

Цели педагогического проекта:

-развитие творческого потенциала личности ребенка младшего школьного возраста через проблемно – диалогическое обучение;

- учить детей самостоятельно добывать знания;

- создание ситуации комфортности на уроке;

- развитие речи обучающихся;

- развитие умения применять приобретённые знания, умения и навыки в практической деятельности

Задачи проекта:

-изучить теоретические основы креативного мышления и технологии проблемно- диалогического обучения;

-раскрыть суть развития креативного мышления младшего школьника через технологию проблемно-диалогического обучения;

-применять на уроках изучения нового материала технологию проблемного диалога, обеспечивающую эффективность усвоения знаний;

- вести разъяснительную работу с родителями о важности развития креативности ребёнка.

Гипотеза исследования: развитие креативного мышления младшего школьника на основе технологии проблемно-диалогического обучения обеспечивает эффективность образовательного процесса .

Актуальность темы.

Развитие обучающегося, как личность, как субъект деятельности является значимой проблемой образования на данный момент. Это связано с тем, что в наше время возросла потребность в тех людях, которые смогут быстро адаптироваться в учебном, а затем и в трудовом коллективе, проявляя самостоятельность и инициативу в работе.

В младшем школьном возрасте происходит становление личности ребенка. Все психические образования, которые будут сформированы в этом возрасте, являются базисными для развития ребенка, сохраняясь в своих главных особенностях на все последующие годы, и оказывая существенное влияние на дальнейшее развитие человека.

Одним из таких психических образований является развитие креативного мышления, которое в значительной степени оказывает влияние на успешность обучения. Поэтому школа в настоящее время ставит перед собой задачу не только дать знания обучающимся по различным предметам, но и создать такие условия в процессе обучения, которые способствовали бы их креативному мышлению.

Развитие креативного мышления на основе технологии проблемно- диалогического обучения, во-первых, способствует осознанному получению знаний и стремлению к их самостоятельному «добыванию», умению применять их в своей практической деятельности.

Во-вторых, креативное мышление необходимо как для разрешения противоречий и проблемных ситуаций в учебном процессе, так и для успешного решения жизненных задач.

В-третьих, благодаря креативному мышлению и умению нестандартно, по- новому мыслить, современный специалист является конкурентно-способной личностью, поэтому креативное мышление нужно развивать у каждого школьника-будущего специалиста.

Теоретико-методологические основы. Степень изученности проблемы.

Творческое мышление в отличие от репродуктивного направлено на получение нового результата, на открытие новых знаний. Соответственно оно требует осуществления продуктивных познавательных действий.

В связи с этим выделяют четыре критерия креативности:

1) Беглость - количество идей, возникающих в единицу времени.

2) Оригинальность - способность производить необычные идеи, отличающиеся от общепринятых.

3) Гибкость - чувствительность к необычным деталям, противоречиям и неопределенности, готовность быстро переключаться с одной идеи на другую.

В современной психолого-педагогической литературе (В.И. Андреев, Г.С. Альтшуллер, М.И. Махмутов, Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин, Е.И. Машбиц, А.И. Уман, А.В. Хуторской и др.) акцентируется внимание на определении средств повышения продуктивности познавательной деятельности учащихся. Организации их совместной творческой деятельности, рассматриваются вопросы организации творческой деятельности учащихся с помощью создания проблемных ситуаций, развития методологической культуры школьников в процессе выполнения творческих заданий. Современная педагогика уже не сомневается в том, что учить творчеству возможно. Вопрос, по словам И.Я.Лернера, состоит лишь в том, чтобы найти оптимальные условия для такого обучения.

В своем опыте я также реализую идеи Л.С. Выготского (идея использования творческих заданий), В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, Л.В. Занкова (идея развивающего обучения) Ш.А. Амонашвили, Е.Л.Мельниковой и др.

Инновационная деятельность по развитию креативного мышления младших школьников на уроках русского языка в процессе реализации технологий проблемно-диалогического обучения была начата в 2010-2011 учебном году и включала в себя несколько этапов:

Основные этапы реализации:

Содержание методических задач определило этапы исследования и план деятельности.

| Подготовительный 2011 – 2012 учебный год | -изучение теоретических основ проблемы; - изучение и использование методов. |

| Поисково-экспериментальный 2012 – 2013 учебный год | -апробирование модели; -мониторинг процесса и промежуточных результатов; -корректировка дальнейшей работы. |

| Заключительный 2013-2014 учебный год | -оценка эффективности модели; -анализ результатов. Обобщение и распространение опыта |

Основное содержание проекта

В связи с требованиями ФГОС НОО и необходимостью реализации личностно-ориентированного обучения младших школьников остро стала проблема развития креативного мышления обучающихся и их познавательных процессов.

«Ребенок не хочет брать готовые знания и будет избегать того, кто силой вдалбливает их ему в голову. Но зато он охотно пойдет за своим наставником искать эти же самые знания и овладевать ими» , - считал Шалва Амонашвили.

Каждый ребенок талантлив, но талантлив по-своему. Как найти заветный ключик к каждому, к его внутреннему миру, зажечь «звёздочку», вызвать неподдельный интерес к происходящему и удержать его? – надо развивать в детях креативное мышление, чтобы они были не только слушателями, исполнителями, но и творцами.

Одной из областей человеческого ума, в которую пока еще не вторглись компьютеры, является творческое (креативное) мышление.

Креативность является полной противоположностью шаблонного мышления (ограниченность выбора при поиске возможных решений и тенденций одинаково подходить к разным проблемам). Она уводит в сторону от банальных идей и скучного, привычного взгляда на вещи и рождает оригинальные решения. Креативность делает процесс мышления увлекательным и помогает находить новые решения старых проблем.

Психологи единодушны в том, что креативность и интеллект – не одно и то же. Согласно многочисленным результатам компетентных исследований, не все люди с высоким IQ обладают креативностью.

Возрастающая потребность общества в людях, способных творчески подходить к любым изменениям, нетрадиционно и качественно решать существующие проблемы, обусловлена ускорением темпов и, как следствие развития общества, необходимостью подготовки людей к жизни в быстро меняющихся условиях. Чем настоятельнее потребность общества в творческой инициативе личности, тем острее необходимость перехода на решение стратегических задач современного образования, которое заключается в предоставлении возможности всем обучающимся проявить свои таланты и творческий потенциал, подразумевающий возможность реализовать личные планы.

Большинство ученых признают, что развитие креативного мышления невозможно без применения технологии проблемно-диалогического обучения.

Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на вопрос, как научить обучающихся ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введение нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск ее решения. Постановка проблемы – это этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения обучающиеся осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Это технология, прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая выращивания умения решать проблемы.

Вот уже несколько лет, как я работаю по образовательной системе «Школа России». Считаю, что создание «коллизий», проблемных ситуаций, организация «затруднения в деятельности», постановка учебной задачи методически правильно организованные учителем на уроке, это возможность, предоставленная учителю: учить детей учиться. В сельской местности родители мало уделяют времени детям при подготовке домашних заданий. Мне, учитывая особенность работы в сельской школе, приходится максимально рассчитывать только на работу, организованную на уроке. Возникает необходимость в организации процесса обучения таким образом, чтобы ребенок максимально усваивал новый материал на уроке. Использование технологии проблемно-диалогической обучения дает такую возможность. Обучающиеся самостоятельно открывают новые знания, а знания, открытые детьми самостоятельно, запоминаются лучше. Таким образом, нет необходимости дома зазубривать правила, которые детям не всегда понятны. Об этом хочется сказать словами Сократа :»Человек глубоко постигает лишь то, до чего додумывается сам».

Развить обучающихся - это задача моей работы. Поэтому в обучении я применяю данную технологию, которая, по моему мнению, помогает растить именно такого творческого человека.

Я считаю, что технология проблемно-диалогического обучения – это тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний обучающимися посредством специально организованного учителем диалога. Сначала в побуждающем или подводящем диалоге помогаю ученикам поставить учебную проблему, т.е. сформулировать тему урока или вопрос для исследования, тем самым вызываю у ребят интерес к новому материалу, формирую познавательную мотивацию. Затем посредством побуждающего или подводящего диалога организую поиск решения, или «открытие» нового знания. При этом достигается подлинное понимание учениками материала, ибо нельзя не понимать то, до чего додумался сам.

Работая продолжительное время в школе, постоянно задавала себе вопросы: - Как изучение нового материала (этап урока) сделать интересным и захватывающим для детей?

- Как сделать активным участником учебного процесса каждого ребенка?

- Как не допустить перегрузки детей, несмотря на большой объем знаний?

- Как максимально развить способности каждого ребенка?

- Как добиваться максимального усвоения знаний на уроке?

Дать ответы на данные вопросы мне помогли применяемые на уроках методы развития креативного мышления на основе проблемно-диалогической технологии. Рассмотрим приемы использования данных методов на вводном этапе изучения новых теоретических сведений.

| методы | проблемные |

|

| традиционные |

| постановка учебной проблемы | побуждающий от проблемной ситуации диалог | подводящий к теме диалог | сообщение темы с мотивирующим приёмом | сообщение темы |

| поиска решения | побуждающий к гипотезам диалог | подводящий диалог от проблемы | подводящий диалог без проблемы | сообщение знания |

Рассмотрим эффективность применения проблемно-диалогических методов обучения.

МЕТОДЫ ПОСТАНОВКИ УЧЕБНОЙ ПРОБЛЕМЫ:

Побуждающий от проблемной ситуации диалог представляет собой сочетание приема создания проблемной ситуации и специальных вопросов, стимулирующих учеников к осознанию противоречия и формулированию учебной проблемы.(Таблица 2)

| Приемы создания проблемной ситуации | Побуждение к осознанию противоречия | Побуждение к формулированию проблемы |

| 1. Одновременно предъявить ученикам противоречивые факты, теории, мнения. | -Что вас удивило? -Что интересного заметили? - Какие факты налицо? | Выбрать подходящее: Какой возникает вопрос? Какая будет тема урока? |

| 2. Столкнуть мнения учеников вопросом или практическим заданием на новый материал. | -Вопрос был один? А сколько мнений? Или Задание было одно? А как его выполнили? -Почему так получилось? Чего мы не знаем? |

|

| 3. Дать практическое задание, не сходное с предыдущими. | -Вы смогли выполнить задание? В чем затруднение? Чем это задание не похоже на предыдущие? |

|

Пример:

Урок русского языка по теме «Правила переноса слов»

| АНАЛИЗ |

| УЧИТЕЛЬ | УЧЕНИКИ |

| Постановка проблемы | Актуализация изученного | -Прочитайте слова на доске? | -Соль, Анна, майка, объявил |

|

|

| -Объясните орфограммы | Объясняют |

|

|

| -Что это? (Читает загадку о березе) | -Это береза! |

|

|

| -Напишу слово «береза» на строке (продолжает запись). | Наблюдают, что новое слово на строке не помещается. |

|

|

| -Что же мне делать, ребята? | -Надо перенести. |

|

|

| -А что значит перенести? | -Одну часть слова оставить на строке, а другую перенести на следующую строку. |

|

|

| -Какой знак нам нужен? | -Знак переноса. |

|

| Задание на новый материал. | -Помогите мне перенести слово «береза». Работайте в парах. | Пары добавляют знак переноса в слово «береза» на своем листе. |

|

| Проверка задания. | -Посмотрим, что вы предлагаете (фиксирует работу пар на заготовленном шаблоне). | Видят варианты: Бер-еза бере-за Бе-реза берез-а (ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ) |

|

| Побуждение к осознанию | -Задание было одно? | -Да |

|

|

| -А выполнили его как? | -Мы выполнили по-разному. (Осознание противоречия) |

|

| Побуждение к проблеме | -Почему так получилось? Чего мы пока не знаем? | -Как переносятся слова. (Неточная формулировка темы) |

|

| Тема | -Верно. Тема урока сегодня «Правила переноса слов» (Фиксирует тему на доске). |

|

Подводящий к теме диалог (Таблица 1) представляет собой систему вопросов и заданий, обеспечивающих формулирование темы урока учениками. Вопросы и задания могут различаться по характеру и степени трудности, но должны быть посильными для учеников. Последний вопрос содержит обобщение и позволяет ученикам сформулировать тему урока. По ходу диалога необходимо принимать даже ошибочные ответы учащихся.

Пример:

Урок русского языка по теме «Мягкий знак после шипящих на конце существительных женского рода»

| АНАЛИЗ |

| УЧИТЕЛЬ | УЧЕНИКИ |

| Постановка проблемы | Подводящий к теме диалог. | -Посмотрите на два столбика слов на доске | На доске: мяч дочь шалаш печь камыш мышь |

|

|

| -Что заметили общего? | -В каждом столбике имена существительные, которые заканчиваются на шипящий согласный. |

|

|

| -В чем различие? | В первом столбике имена существительные пишутся без мягкого знака, а во втором столбике – с мягким знаком на конце слова. |

|

| Тема | -Значит, какая сегодня будет тема урока? (Фиксирует тему). | Мягкий знак после шипящих на конце существительных . |

Сообщение темы с мотивирующим приемом. (Таблица 1)

Суть метода заключается в том, что учитель предваряет сообщение готовой темы либо интригующим материалом (прием «яркое пятно»), либо характеристикой значимости темы для самих учащихся (прием «актуальность»). В некоторых случаях оба мотивирующих приема используются одновременно.

Пример:

Урок русского языка по теме «Дательный падеж»

| АНАЛИЗ |

| УЧИТЕЛЬ | УЧЕНИКИ |

| Постановка проблемы | «Яркое пятно» в форме шуточного стихотворения | -Сегодня мы познакомимся с падежом, про который Лежебокин, герой стихотворения Г.Граубина, сказал так: Такой падеж как ….. Я с детства не терплю. Давать, делиться чем-нибудь С друзьями не люблю. |

|

|

|

| -Кто догадался, о каком падеже идет речь? | -О дательном |

|

| Тема | -Значит, тема нашего урока? (Фиксирует тему на доске) | -Дательный падеж |

Подводящий к теме диалог представляет собой систему вопросов и заданий, обеспечивающих формулирование («открытие») нового знания учениками. Подводящий диалог можно развернуть как от поставленной учебной проблемы, так и без нее.

Пример: Урок русского языка по теме «Самостоятельные и служебные части речи».

| АНАЛИЗ |

| УЧИТЕЛЬ | УЧЕНИКИ |

| Постановка проблемы | Подводящий без проблемы диалог. | -Прочитайте стихотворение по учебнику. | Читают |

|

|

| -Определите, какой частью речи является каждое слово. | Определяют |

|

|

| -Какие части речи нам встретились? (По ходу ответов фиксирует части речи на доске). | -Существительные, глаголы, прилагательные, предлоги, союзы, наречия. |

|

|

| -Какие части речи не встретились в этом стихотворении? (По ходу ответов фиксирует части речи на доске). | -Междометия и местоимения. |

|

|

| -Разделите все известные вам части речи на две группы. Объясните, по какому признаку вы их разделили. (По ходу ответов разносит части речи по двум столбикам). | -В 1-ю группу входят части речи, к которым можно задать вопрос (перечисляют), во 2-ю – к которым нельзя задать вопрос (перечисляют). |

|

| Вывод | Части речи 1-й группы называются самостоятельными, 2-й служебными (Фиксирует термины на доске). Дайте определение. | Формулируют определение. (Открытие нового знания) |

|

| Учебник | -Сверимся с учебником. Что заметили интересного? | -Междометия не относятся к служебным частям речи. |

|

|

| -Верно. Это особая группа слов. (Фиксирует на доске). |

|

|

| Задание на формулирование темы | -Значит, какую новую тему мы только что освоили и сейчас будем закреплять? | -Самостоятельные и служебные части речи (Тема). |

Однако реальный урок – это не только методы, но еще формы и средства обучения.

Считаю наиболее приемлемой формой развития креативного мышления обучающихся на уроках через работу в группах и парах.

Приведу пример фрагмента урока русского языка по теме «Систематизация знаний о правописании безударного гласного в приставке, корне и окончании». На одном этапе урока использовала мотивацию на основе рефлексии. После актуализации знаний и определения темы урока предложила работу в группах.

1-я группа работала над безударными гласными в приставке;

2-я группа – в корне;

3-я группа – в окончании существительных.

Ребятам даю возможность самим сделать выбор, в какой группе работать. Дети вспоминают правописание какой части слова чаще всего вызывает затруднение, или в какой части слова часто бывают ошибки. На столах выставлены таблички с названиями групп: «Приставка», « Корень», «Окончание».

Определяют группу, в которой будут работать.

Обсуждают правила работы в группе.

Правила работы в группе ( у каждого на столе памятка)

1. Понять задание и подумать о решении самостоятельно.

2. Выслушать мнение каждого.

3. Найти общее решение.

4. Выбрать выступающего.

Дети советуются и формулируют цель работы своей группы.

Затем обучающиеся работают с текстами, ищут в нём нужную орфограмму. Работают, применяя алгоритм проверки безударных гласных. Задают друг другу в группах вопросы. Таким образом, мотивация на основе рефлексии дала возможность заинтересовать детей и начать диалог в группах.

Подобная форма располагает к общению на заданную тему, развивает креативность в мышлении, умение отстаивать свою точку зрения, использовать доказательства, делать выводы.

При работе в парах младшие школьники приучаются внимательно слушать ответ товарища (ведь они выступают в роли учителя); постоянно готовиться к ответу (для ребёнка важно, чтобы его спросили); учиться говорить, отвечать, доказывать. Ученик может делать в этот момент то, что в другое время не разрешается - общаться с одноклассником, свободно сидеть. Детям такая работа очень нравится. Ограничение во времени и нежелание отстать от других пар стимулирует обучающихся не отвлекаться и общаться только по теме.

Учить работать в парах начинаю с 1 класса с составления памятки работы в парах.

Правила работы в парах. ( у каждого на столе памятка)

1. При разговоре смотри на собеседника

2. Говори в паре тихо, чтобы не мешать одноклассникам

3. Называй товарища по имени, внимательно слушай ответ, потому что потом будешь исправлять его, дополнять, оценивать.

Пример работы в парах:

На доске:

Рука – ручонка, ручонка – ручей.

Ножонка – нож, ножонка – нога.

– Посоветуйтесь в парах и решите, какие из записанных слов являются однокоренными, а какие – нет.

Когда дети готовы, они поднимают руки « домиком».

– Посоветуйтесь в парах и решите, кто из вас будет отвечать.

Учителю важно еще раз спросить:

– Договорились ли вы в паре, кто будет отвечать?

Так постепенно приучаю учеников вырабатывать умения и навыки работы в паре. Работа ведется систематически и целенаправленно в течение четырех лет обучения в начальной школе. Работу в парах можно организовать на любом этапе и виде урока.

Организовывая работу в парах, можно также использовать карточку-''посредницу'', которая состоит из теоретической и практической частей. Например:

Карточка №1.

Лицевая сторона:

Изменение имен существительных по падежам называется…

Чтобы определить, к какому склонению относится имя существительное, нужно… Например:…

Имена существительные типа метро, кафе называются …, потому что…

В именах существительных ночь, дрожь мягкий знак пишется, потому что…

А у существительного луч – не пишется, так как…

На обороте:

1. Укажи род и склонение имен существительных: дело, верность, слава, полотенца, ночь, стол.

2. Просклоняй в единственном числе и во множественном числе: лист, листья.

3. Запиши слова в два столбика, вставь, где нужно, мягкий знак: сторож…, туш…, борщ…, печ…, молодеж… .

Карточка №2.

Лицевая сторона:

Постоянные признаки имени существительного…., непостоянные признаки…

Начальная форма имени существительного – это… Изменение имени существительного по падежам называется…

В русском языке … склонения. Примеры:…

Падеж имени существительного можно определить по …

На обороте:

1. Скоро весенние ручьи наполнят голубой лес звонким журчанием .

2. Вставь пропущенные буквы, определи склонение, падеж имен существительных:

Письмо по памят… сказка для девочк…

Подарок для подруг… главы из повест… о дружб…

Пришла к подруг… поступил по совест…

Перед выполнением работы вместе с обучающимися повторяем алгоритм работы с карточкой.

Алгоритм работы с карточкой

1. Получил карточку – поставь крестик в листе учета.

2. Объясни партнеру задание первой части своей карточки, ответь на его вопросы, задай контрольные вопросы.

3. Выслушай объяснения товарища по первой части задания, задай ему вопросы, ответь на контрольные вопросы.

4. Поменяйтесь карточками и выполните каждый второе задание новой карточки.

5. Проверьте друг у друга правильность выполнения вторых заданий, найдите и исправьте ошибки. Поблагодарите друг друга.

Представлю свое видение использования возможностей технологии развития креативного мышления в процессе проблемно-диалогического обучения на уроках русского языка и во внеклассной работе.

В целях развития творческого потенциала младшего школьника использую систему нестандартных заданий.

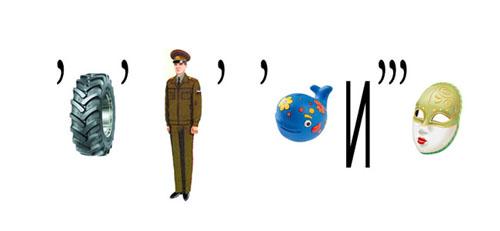

Нестандартные задания – понятие очень широкое. Главный отличительный признак нестандартных заданий – их связь с творческой деятельностью. Например, пиктографический диктант. Для этого вида работы я собрала большой материал, который оформила в презентацию.

(Приложение 1)

КАК

ПОД

Как из лейки дождик льёт.

Под ёлкой спрятался енот.

Приём «памятки-зарисовки» развивает внимание, память, мышление. Данный приём использую при написании сочинения. Например, расшифруйте слова, напишите сочинение на заданную тему.

Выполняя предложенные упражнения творческого характера, неоднократно читаем и проговариваем словарные слова, что способствует запоминанию их правописания с опорой на зрительную, слуховую память.

Эффективна работа с деформированным текстом, которая позволяет предупредить речевые ошибки.

ЗМИА

Вплыа снге. В лсеу тхио. Мдвдееи злглаеи в брлгеои и сптя. Блкеи сдтия в дплхуа и грзтыу рхоеи. Зйкаи злзлаеи пдо кстуы. Зыле влкои бгтеаю по лсеу.

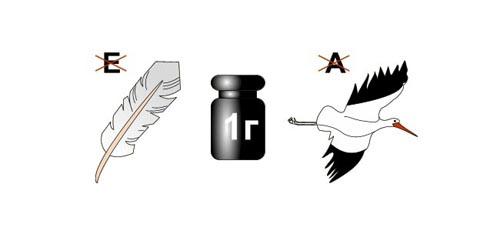

Работа со словом – это работа кропотливая, сложная, но в то же время интересная. Она предполагает творческий подход: выдаём паспорт словам, проводим исследовательскую работу.

Р![]()

![]() ОМАШКА

ОМАШКА

КОЛЕСО

К![]()

![]() ОЛОБОК

ОЛОБОК

В 4 классе в целях пробуждения у обучающихся желания открывать и расширять свои знания работаем над созданием презентаций к урокам русского языка. Консультантами выступают обучающиеся старших классов.

Например, Шатохиным Виктором была создана презентация у к уроку русского языка по теме « В мире слов». Была поставлена задача научиться писать правильно слова, названия которых произносим ежедневно и которые окружают нас повсюду: дома, на улице, в школе.

(Приложение 2)

Ученики стали внимательнее относиться к слову, появилась чёткая структура высказывания, обоснованность мысли, отмечается умелое использование образно-выразительных средств языка.

(презентация прилагается)

Большое место в преподавании русского языка занимают творческие работы, которые повышают интерес детей к учению, развивают их наблюдательность, учат самостоятельно решать поставленные цели. Важно и то, что в творческих письменных работах проявляются индивидуальные качества учащихся.

Виды работ, которые я использую, делают уроки развития речи живыми.

3.Сочинительство сказок – это один из эффективных приемов для развития творческих способностей детей, способствует самовыражению младшего школьника. Работа по творческой переработке провожу на протяжении изучения сказок на уроках литературного чтения. И затем на уроках русского языка использую такие приемы, как создание собственной оригинальной сказки, рассказ о любом предмете, как о живом существе, составление сказочного текста, используя по возможности как можно больше слов с непроверяемыми написаниями.

Создание собственной оригинальной сказки - самый трудный вид работы. Все детям нужно придумать самим: и название, и героев, и сюжет.

Например, на сюжет «Как помирились тучи» у детей получились и стихотворные, и прозаические работы.

Пример сказки, выполненной Амелиной Д.

В одну тучу попала молния. Она заплакала, и на землю начал капать дождь. А другой туче стало ее жалко. Она перестала злиться и обняла ее, как подругу, и тоже заплакала.

И полил на землю сильный ливень. Эти тучи помирились. Затем они превратились в белые облака и долго-долго вместе летали по небу.

Одним из интересных приемов создания сказки является также рассказ о любом предмете, как о живом существе.

Пример рассказа о будильнике, составленного Целик Е.:

Воспитанный будильник

Будильник по имени Пик-Пик скромно стоял на полке часового магазина. Он терпеливо ждал, когда кто-нибудь обратит на него внимание. Старшие братья, большие будильники, заслоняли его собой. Своим видом они как бы говорили: «Купите меня, купите меня!»

Но однажды в часовой магазин пришла маленькая девочка с мамой. Мама долго выбирала будильник. Вдруг девочка воскликнула:

-Мама, смотри какой хорошенький! Давай купим его.

-Но он такой маленький... - ответила мама.

-Нет, нет, я хочу только этот будильник! -закапризничала девочка. Вздохнув, мама согласилась.

Наконец он обрел себе хозяйку. Ее звали Алена. Весь вечер Алена не выпускала будильник из своих рук. Она слушала его нежный и мелодичный звон. Перед сном Алена поставила Пик-Пика на столик у кроватки и сказала: - Разбуди меня завтра в семь часов. Завтра я пойду первый раз в школу.Пик-Пик всю ночь старательно отсчитывал время. Но вот и семь часов.

-Не будете ли вы так любезны проснуться? - прозвенел Пик-Пик. Он повторял и повторял эту фразу. Но Алена даже не проснулась. Потом пришла мама и разбудила дочку.

-Что же твой друг не разбудил тебя? - спросила мама.

-Просто он очень вежливый, - ответила девочка и улыбнулась Пик-Пику.

В своей работе на уроках русского языка использую такой прием: после изучения словарных слов в IV классе прошу детей составить сказочный текст, используя по возможности как можно больше слов с непроверяемыми написаниями.

Пример сказки:

Жёлтый автомобильчик

Жил-был на свете маленький жёлтый автомобиль. Адрес его жилья был таков: город Москва, большой вокзал, гараж номер восемь. Однажды девочка попросила его отвезти ребятам в деревню арбузы, капусту, картофель, морковь, горох. Автомобильчик очень обрадовался и поехал. По дороге он встретил зайца с корзиной и решил довезти его до библиотеки. По дороге они беседовали и встречали на своём пути и ворону, сидевшую на дереве, и воробья с малиной в клюве, и корову, которая стояла около осины. Ехали они очень долго, но весело. Пассажир рассказывал много интересных историй, и вот показалась библиотека, автомобильчик остановился, заяц выпрыгнул, сказал «до свидания» и побежал. Теперь машина ехала медленно, потому что ему стало скучно, но вот он увидел лисицу с овощами.

Автомобиль решил остановиться.

«Здравствуйте, вас подвести?» — спросил он.

И лисица согласилась. Они поехали быстро и весело. Облака опускались ниже, потому что приближался вечер. Вот показалась деревня и огород, куда автомобильчик должен был привезти овощи. Ребята очень обрадовались подарку и сели все вместе пить чай с сахаром. Сияла луна, у всех было радостное настроение.

( Баранов Данил)

В итоге обучающиеся 4 класса в конце 1 полугодия составили сборник сказок, авторами которого стали сами дети.

(Приложение 3)

4.Создание собственных эссе:

Прием «Написания эссе» - это письменное размышление на заданную тему, прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции. Оно выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретной теме, проблеме (раздумья, размышления о жизни, о событиях). Наверное, многие зададут вопрос: «А не рановато ли учиться младшим школьникам осваивать жанр эссе?» но наша современная жизнь с бешеными ритмами , огромным информационным пространством запрашивает новые умения, новые представления личности о мире.

Эссе – это попытка. Мы просто пытаемся сказать о чем-то. только не вслух, а на бумаге. Записать свои мысли и переживания. Записать то, что подсказало нам воображение.

Работу с эссе я строю так:

1.Предлагаю обучающимся познакомиться с образцом эссе, прежде чем они будут писать свои собственные работы. Например, с текстом М.М.Пришвина «Добро и красота» о том, какие волшебные изменения происходят в лесу после майского дождя .

2.Прочитав текст, обучающиеся отвечают на вопросы по тексту. Выделяют главную мысль, находят изобразительные средства, поясняют смысл названия, объясняют точку зрения автора, определяют жанр текста.

Приведу пример эссе, выполненное Гатиловой Олесей, обучающейся 4 класса.

Загадочный мир

Мечта- это удивительный мир, единственный и неповторимый. У каждого из нас есть мечта, и она уникальна.

Однажды мне приснился сон и я поняла: «Вот моя мечта».Но скоро эта мечта сбылась , и появилась новая. Так длилось долго, пока кто-то невидимый мне не сказал : «Пойми: это все не мечты, а зеркальный коридор желаний. Если ты будешь смотреться в каждое зеркальное желание, то дойдешь до мечты. В мечте будешь отражаться не только ты, но и то, что тебя окружает. Если в желаниях ты главный герой, то в мечте ты только один из героев.

5. Развитию креативности способствует и такой вид работы, как творческий диктант. Он развивает самостоятельность обучающихся, их речь и служит средством повторения правописания словарных слов, работая с которыми, ребята учатся устанавливать ситуативные связи между предметами.

Выполняем такие задания:

составьте как можно больше вопросов, соединяя два предмета. Постарайтесь, чтобы вопросы были необычными.

Например: сапоги – ворона

- Сколько нужно износить сапог, чтобы поймать одну ворону?

- Сколько сапог может износить ворона за свою жизнь?

- Сумеет ли ворона надеть сапоги на кошку?

- Сколько понадобится лет, чтобы сапоги догнали ворону?

придумайте как можно больше событий, которые могут произойти из-за названного события:

- Девочка уронила карандаш на пол…

- Учитель открыл классный журнал…

Творческие диктанты по картине помогают учащимся овладеть навыками описания изображённого на картине, воспитывают внимание к слову и подготавливают учащихся к сочинениям по картине.

6. Сочинение «Проба пера».

В конце учебного года проводила творческую работу с целью развития желания созидать, сочинять, творить новое. Подобный вид работы очень понравился обучающимся, так как помог детям раскрепоститься, подтолкнул их к реализации своей креативности.

Например

Наступают весёлые летние каникулы. На последних уроках слышны детские голоса. На детях весёлые бантики. Лёгкий ветерок колышет их. Учителя говорят спасибо своим ученикам. У всех прекрасное настроение. Сегодня чудесный день! (Гатилова Олеся)

(Приложение 4)

7. В IV классе я предлагаю обучающимся попробовать сочинять акростихи, т.е. стихотворения, в которых начальные буквы его строк образуют слово или фразу. Они также способствуют развитию креативности, предполагают воспитание творчески мыслящей личности.

Вот пример «зимних» акростихов.

* * *

Мерцают яркие огни.

О, как прекрасен вечер!

Ребята встали на коньки,

Огромной радости полны,

Задорны, счастливы они.

Козлов Роман

(Приложение 5)

8. В начальных классах современной школы одним из эффективных приемов, активно воздействующих на познавательную деятельность учащихся, на их эмоциональную сферу, является творческая игра.

Однако творческая игра, в отличие от дидактической, предполагает несколько вариантов решения игровой задачи. Научить ребенка думать самостоятельно, отстаивать свою точку зрения – главная задача творческой игры. Приведу примеры использования игровой деятельности на уроках русского языка

Например ,при изучении темы «Имя прилагательное» предлагаю ребятам следующие задания:

Представь, что ты видишь, трогаешь, слышишь мамин смех. Какой он? (Теплый, нежный, мягкий, серебристый, васильковый, звонкий.)

Какой голос у папы, бабушки?

Какой запах у счастья?

Образное воображение развивает игра «Укрась 4 слова».

а) За 1 минуту подбери как можно больше имен прилагательных к словам погода, рассказ, улица.

б) За 1 минуту вспомни объекты желтого цвета, черного цвета, горячие, интересные, прекрасные, хорошие объекты.

в) Подбери имена прилагательные, которые изображают злую колдунью и добрую фею.

4. Подбери как можно больше слов для описания листьев.

5.«Давайте говорить друг другу комплименты».

6. Кто больше скажет друг другу добрых слов.

(Приложение 6)

Развитию внутренних механизмов процессов воображения способствуют рисунки, схемы, чертежи.

Подобные задания позволяют необычно начать урок, вызывают интерес к изучаемой теме, активизируют деятельность детей. Развитию воссоздающего воображения способствуют загадки, ребусы, кроссворды, преобразования слов, деформированные тексты. Творческое воображение развивают задания, которые предоставляют право выбора в зависимости от желаний ребенка:

- составление рассказов по серии рисунков-схем;

- придумывание названий к рассказам;

- придумывание продолжений сказки.

Так, при написании изложений на уроке использую тексты без концовки, предложенные С.Бондаренко:

- попробуй догадаться, что произошло дальше;

- помни, что в сказке существуют волшебные предметы и происходят невероятные превращения, напиши продолжение сказки;

- напиши, каким людям и для чего ты хотел бы рассказать эту сказку.

Во всех предлагаемых заданиях имеют место процессы комбинирования элементов, привнесения прошлого опыта в новые образы, схемы, композиции. При этом развиваются комбинаторные и структурные механизмы воображения, обеспечивающие многовариантность решения любой творческой задачи.

Преобразующее свойство – основа воображения – врожденная принадлежность мозга. И это свойство необходимо развивать и стимулировать в обучении, в частности на уроках русского языка.

9. Практикую проведение интегрированных уроков, например урок русского языка + литературное чтение (приложение 7 с презентацией)

Данные уроки дают возможность для самореализации, самовыражения,

творчества учителя, способствует раскрытию способностей его учеников,

являются источником нахождения новых фактов, которые

подтверждают или углубляют определенные выводы, наблюдения обучающихся в различных предметах.

Интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся, побуждают к активному познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики, мышления, коммуникативных способностей. В большей степени, чем обычные, они способствуют развитию речи, формированию умения сравнивать, обобщать, делать выводы.

Заключение

Развитие креативного мышления младших школьников на уроках русского языка в процессе реализации технологии проблемно- диалогического обучения в учебном процессе исключает пассивное восприятие учебного материала, утомляющее детей, обеспечивает для каждого ребенка адекватную нагрузку, что обеспечивает снятие стрессовых факторов во взаимодействии между учениками и учителями, создание атмосферы доброжелательности и взаимной поддержки. Таким образом, учебный процесс ориентирован на формирование у детей интереса к обучению, на творческое начало в учебной деятельности, приобретение собственного опыта творческой деятельности. С самых первых уроков детям предлагаются задания, которые, развивают не только ум, но и волю, чувства, эмоции, умение самостоятельно находить и преодолевать затруднения, проводить самооценку. Поощрение со стороны учителя – это признание способностей ребенка, оно стимулирует его к дальнейшему творчеству. Очень часто делают «открытие» при изучении нового материала дети с нестандартным мышлением, не отличающиеся дисциплинированностью и далеко не «отличники». Складывается ситуация успеха на уроке практически для каждого ребенка. Такой подход делает процесс изучения нового материала на уроке более демократичным, ориентированным на разных учащихся с разными интересами и способностями. Самыми догадливыми и самыми сообразительными, как правило, хотят быть все. Если ученику комфортно на уроке – тогда и результаты учения будут лучше, и личность будет развиваться более гармонично. Очень важно сохранить не только физическое здоровье ребенка, но и психическое, и нравственное. Данная технология является результативной и здоровьесберегающей, поскольку обеспечивает высокое качество усвоения знаний, позволяет добиться положительной динамики качества обучения, развитие интеллекта и творческих способностей, воспитания активной личности при сохранении здоровья учащихся.

В наших руках возможность формировать творческий тип личности, который: желает учиться - «открывать» для себя знания и применять свои умения в жизненных ситуациях как гласит притча: “Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что мудрец знает не все. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: “Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в руках: мертвая или живая?” А сам думает: “Скажет живая – я ее умерщвлю, скажет мертвая – выпущу”. Мудрец, подумав, ответил: “Все в твоих руках”.

Список литературы

Анастази А. Психологическое тестирование / Под ред. К.М.Гуревича, В.И.Лубовского. – М.: Педагогика, 1982.

Аникеева Н. П. Воспитание игрой: кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 1987.-144с.- (Психологическая наука – школе).

Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – С-Пб.: Союз, 1997.

Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – М.: Образование, 1996.

Доналдсон М. Мыслительная деятельность детей: Пер. с англ. Под ред. В.И.Лубовского. – М.: Педагогика, 1985.-192с.

Ермакова Е.С. Генезис гибкости мыслительной деятельности в детском возрасте // Психологический журнал. – 1997.- Т. 18, №3.

Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. – М., 1991.

Краткий психологический словарь / Под общ. ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.

Кузнецова Л. В. Гармоничное развитие личности младшего школьника: Книга для учителя. – М., Просвещение, 1988. – 224с.

Марцинковская Г. Д. Диагностика психического развития детей: Пособие по практической психологии. – М.: Линка – Пресс, 1997. – 176с.:ил.

Мир детства: Младший школьник. / Под ред. А.Г.Хрипновой; отв. ред. В.В.Давыдов. – М.: Педагогика, 1981.-400с.

Немов Р. С. Психология: Учебник для студентов высш. пед. учеб. Заведений: В 3 кн.: Кн. 3: Экспериментальная педагогическая психология ип психодиагностика. – М.: Просвещение: Владос, 1995.

Особенности психического развития детей 6-7 летнего возраста / Под. ред. Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера. – М., 1988.

Педагогический поиск. – М.: Педагогика, 1987. – 544с.

Психологический словарь / Под ред. В.В.Давыдова, А.В.Запорожца, Б.Ф.Ломова и др.; Научно-исследовательский институт общей и педагогической психологии Академии педагогических наук СССР. – М.: Педагогика, 1983.-148с.

Российская педагогическая энциклопедия. Под ред. В.В. Давыдова. – М., 1993. – 336с.

Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997.

Ступеньки творчества, или Развивающие игры. – 3-е изд., доп. – М.: Просвещение, 1990. – 160с.: ил.

Торшина К. А. Современные исследования проблемы креативности в зарубежной психологии // Вопросы психологии. – 1998. - №4.

Фридман Л. М., Волков К. М. Психологическая наука – учителю. – М., 1985. – 69с.

Эльконин Д. Б. Психологическое развитие в детских возрастах. – М.: НПО “Модек”, 1995. – 416с.

Яковлева Е. Л. Методические рекомендации учителям по развитию творческого потенциала учащихся / Под ред. В. И. Панова. – М.: Молодая гвардия, 1997.

Яковлева Е. Л. Психологические условия развития творческого потенциала у детей школьного возраста // Вопросы психологии. – 1994. - №5.

Яковлева Е. Л. Развитие творческого потенциала личности школьника // Вопросы психологии. – 1996. - №3.

Результативность реализации опыта

По результатам мониторинга развития интеллектуальных, творческих и мотивационных достижений в развитии учащихся 4 класса за период обучения в школе с 2009 -2010 учебного года по 2012 - 2013 учебный год деятельность педагога с точки зрения оказания влияния на развитие интеллектуальных способностей, творческих способностей, учебной мотивации может быть признана эффективной, т.к. от этапа к этапу (от класса к классу) с 2009-10 уч.г. по 2012 -13 уч.г. происходит значительное увеличение процентных показателей количества обучающихся с высоким уровнем развития и выше среднего по всем компонентам мониторинга и значительное уменьшение количества обучающихся со сниженным уровнем развития. Качественная и планомерная работа над темой «Развитие творческого потенциала младших школьников через проблемно-диалогическое обучение» способствует раскрытию всесторонне развитой творческой личности.

Ожидаемые результаты и социальный эффект.

1. Создание условий для развития творческого потенциала младшего школьника.

2.Пробуждение у детей желания учиться - «открывать» для себя знания и применять свои умения в жизненных ситуациях.

3.Стабильное высокое качество знаний учащихся:

| Качество знаний учащихся по русскому языку | |||

| Предмет | 2010 – 2011 уч. год 2 класс | 2011 – 2012 уч. год 3 класс | 2012 – 2013 уч. год 4 класс ( 1 пол.) |

| Русский язык | 60% | 60% | 62,5 % |

4.Активная жизненная позиция детей и их родителей.

5.Сохранение здоровья обучающихся.

6.Умение творчески подходить к любому делу.

7.Обогащение своего педагогического опыта.

8.Передача своего инновационного опыта коллегам (выступление на ШМО, семинарах)

9.Развитие интеллекта и творческих способностей;

10. Высокий уровень воспитанности;

11. Самореализация учащихся:

Педагоги, с энтузиазмом относящиеся к развитию собственной креативности, постоянно творчески растут. Я тоже стремлюсь к достижению успешных результатов. Подтверждение этому - успехи обучающихся.

2009 г. – 2 место в районной олимпиаде по русскому языку(Гатилова М.);

2011 г. – 1 место в районном конкурсе «За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам» (Амелина Д.);

2012 г. – диплом 3 степени за участие в конкурсе творческих работ обучающихся по рисунку «Ратные поля России» (Баранов Д.);

2012 г. – 3 место в областном конкурсе школьных сочинений «Моя семья» (Шатохин В.)

Технология проблемного диалога носит общепедагогический характер, то есть её могут использовать учителя любых звеньев, от начальной школы до старших классов.

Технология проблемно–диалогического обучения является здоровьесберегающей, потому что позволяет снижать нервно-психические нагрузки учащихся за счёт стимуляции познавательной мотивации «открытия» знаний. В современном мире только творчески мыслящие, эрудированные и образованные люди могут полноценно самореализоваться.

Перспектива дальнейшего развития (ожидаемые результаты)

В будущем, нам с детьми, есть к чему стремиться. Как сказал Гёте: «Недостаточно знания, необходимо также применение; недостаточно хотеть, надо и делать». Впереди нас ждут «Стандарты с компетентностным подходом», но нас они не пугают, так как технология проблемного диалога является эффективным средством реализации стандартов второго поколения, поскольку обеспечивает достижение установленных предметных, метапредметных и личностных результатов.