Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Растегаевская основная школа»

Проект

« Великая Отечественная война

в творчестве смоленских поэтов»

Выполнили:

учащиеся 8 класса.

Руководитель:

Каравская Л.А.

д. Братковая

д. Братковая

2022г.

Оглавление

Введение_________________________________________________ 2-3

Поэты Смоленщины_____________________________________ 4

2.1.Дворецкий Дмитрий Павлович_____________________________ 5-6

2.2.Исаковский Михаил Васильевич__________________________ 7-10

2.3. Ладонщиков Георгий Афанасьевич________________________ 11-14

2.4. Осин Дмитрий Дмитриевич_______________________________ 15-17

2.5. Простаков Владимир Борисович ___________________________18-19

2.6. Романенков Василий___________________________________ 20-21

2.7. Твардовский Александр Трифонович ______________________ 22-24

2.8. Фиксин Сергей __________________________________________25-26

2.9. Федоров Владимир_______________________________________ 27-28

4.Вывод_____________________________________________________ 29

Список литературы_________________________________________ 30

Введение

Опять в газете траур, боль и раны-

С земли уходят в вечность ветераны.

Уходят в неизбежность, безвозвратно,

Лишь память приведет их к нам обратно.

Увидим их в музеях, на экранах,

Победным маршем у трибун пройдем,

Напишем стих о наших ветеранах,

О там, как их заветами живем.

Уже очень давно отгремели залпы Великой Отечественной войны, зарубцевались нанесенные ею раны, но память о тех страшных событиях живет в сердцах людей. Фильмы, картины, скульптуры, произведения художественной литературы, являются подтверждением ужаса тех страшных событий и подвига русского человека. Война оказала огромное влияние не только на ход истории, но и на развитие мировой художественной культуры.

В тяжелые годы Великой отечественной войны писатели, поэты, художники и композиторы продолжали создавать свои произведения, многие из которых были написаны непосредственно на фронте. Живая память о беспримерном народном подвиге живет и в творчестве зауральских писателей, тех, кто жил и живет сейчас, чьи имена вписаны в историю сел, деревень и городов Смоленской области.

В связи с приближающимся Днем победы мы провели анкетирование учеников 6-9 класса

Анкета

Есть ли в вашей семье участники ВОВ?

Знаете ли вы стихи о Великой Отечественной войне?

Знаете ли вы имена смоленских поэтов, писавших о войне?

В результате анкетирования мы пришли к выводу, о важности данного проекта. На уроках литературы мало часов отводится на изучение творчества писателей Смоленской области.

Зачем нам, нынешнему поколению, это нужно? Мы думаем, что именно сегодня, когда в мире не затухают войны, гибнут мирные люди об этой войне нужно помнить, нужно говорить. Знакомство с творчеством наших земляков, поможет нам в этом.

Проблема: учащиеся школы мало знают о событиях ВОВ и о писателях земляках, в творчестве которых раскрыта тема этой трагической страницы в нашей истории.

Цель проекта: изучение творчества поэтов Смоленской области.

Задачи проекта:

Собрать материал о поэтах нашего края, писавших стихи о Великой Отечественной войне.

Создать на основе собранного материала брошюру «Великая Отечественная война в творчестве смоленских поэтов»

Воспитать нравственные качества личности, патриотические чувства, формирование гуманистического мировоззрения учащихся.

Привить учащимся интерес к истории нашей Родины, к чтению, к военным событиям.

Предмет исследования: Великая Отечественная война

Объект исследования: Великая Отечественная война в творчестве писателей Смоленской области.

Практическая значимость: материалы работы могут быть использованы при проведении уроков, элективных занятий, во внеклассной работе по литературе и истории.

Поэты Смоленщины

Великая Отечественная война стала вехой не только в истории, но и в культуре нашей страны. Она оставила суровый отпечаток на творчество поэтов и писателей Смоленщины, многие из которых прошли фронтовыми дорогами и все пережитое отразили в своих произведениях.

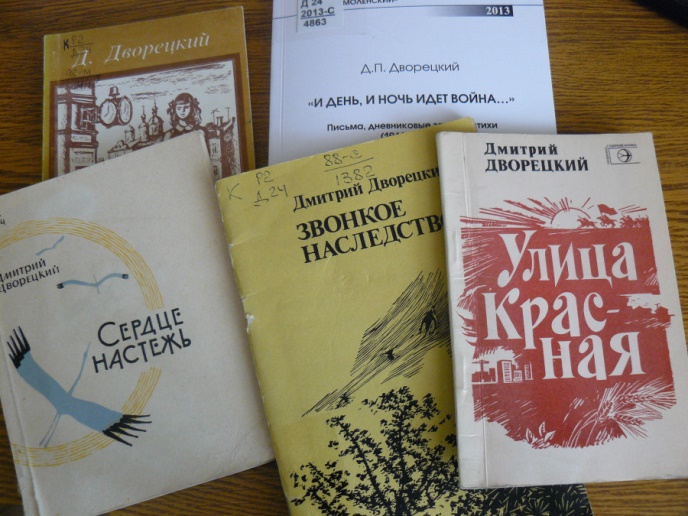

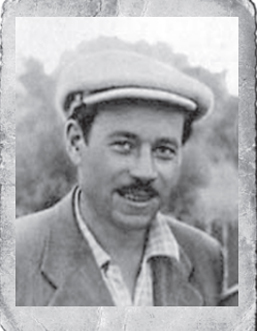

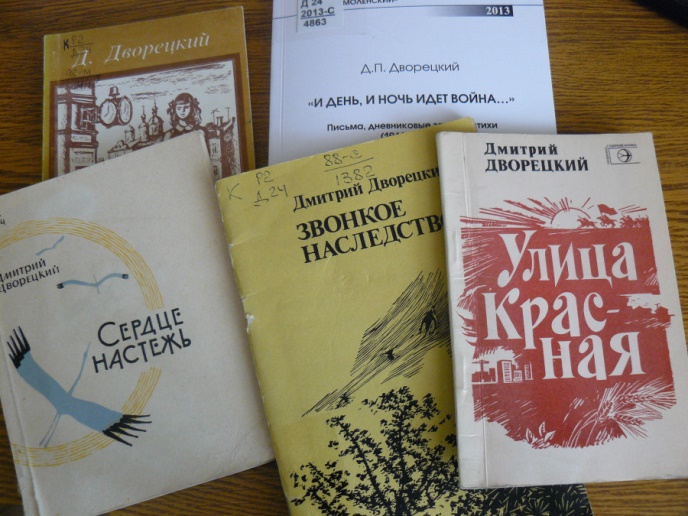

Дворецкий Дмитрий Павлович (1908-1997)

Его стихотворение «Песня о друге» считаю одним из самых выдающихся, трепетных, западающих в душу произведений о Великой Отечественной войне, которую Дмитрий Павлович прошагал от и до радистом зенитно-артиллерийского дивизиона, наводчиком орудия, связным батареи…

Своё первое стихотворение Дворецкий опубликовал в апреле 1925 года в смоленской газете «Юный товарищ». А первый его поэтический сборник «Радость» увидел свет в 1934 году. Всего же из-под пера его вышло 7 стихотворных книг и 5 книг прозы и публицистики.

Дмитрий Павлович – член Союза писателей СССР. «Он – один из основателей смоленской поэтической школы, - утверждает крупнейший русский поэт Юрий Пашков, - главный завет которой – верность традициям реалистического письма».

А вот замечательные слова из некролога в связи с кончиной Дмитрия Павловича: «Его стихи и прозу объединяет большое и светлое чувство любви к родному краю и землякам — неустанным труженикам и солдатам. Он всегда служил добру и свету, стремился к тому, чтобы его слово согревало сердце и открывало красоту мира и человеческой души».

Печально, но юбилей Дворецкого остался незамеченным не только мною, но и региональным отделение Союза писателей России, департаментом по культуре и туризму администрации области. А ведь можно человека посмертно удостоить той же премии имени М. В. Исаковского. Это было бы символично и правильно.

ПЕСНЯ О ДРУГЕ

Упал в бою мой лучший друг,

Упал ничком на луг,

И весь, казалось, белый свет

В глазах моих потух…

Мы родились в одном селе –

На дедовской земле,

Картошку свежую в ночном

Пекли в одной золе.

И пили воду – он и я –

Из одного ручья,

И пели песенку одну

Про отчие края.

Один букварь был общий друг,

Стихи читали вслух,

А подросли – и танцевать

Пошли на общий круг.

Влюбились в девушку одну,

В одну и ту ж весну,

В один и тот же летний день

Ушли мы на войну.

И, в поезде одном умчась,

В одну попали часть,

В один и тот же смертный бой

Пошли, не разлучась.

И вот упал на землю вдруг

Мой самый лучший друг

И, умирая, прошептал:

-Воюй, браток, за двух.

И лучший будет мне помин,

Когда войдёшь в Берлин,

А наша девушка… Ну что ж,

Люби её один…

НАТЮРМОРТ

Коврига хлеба и солонка,

Рушник в славянских петухах –

Всё мудро,

Подлинно

И ёмко,

Как слово

В пушкинских стихах.

Сдаётся –

Хлебом пахнет вкусно.

И, как крестьянский тот уют,

Рушник написан так искусно,

Что петухи на нём поют!

Исаковский Михаил Васильевич

Исаковский Михаил Васильевич (1900–1973) — советский поэт, прозаик, переводчик, лауреат двух Сталинских премий первой степени. Талантливый поэт-песенник, писавший таким чистым и ясным народным языком, что его авторские произведения многие считали фольклором. Михаил Васильевич Исаковский, биография которого полна интересных фактов и событий, оставил после себя богатое творческое наследие.

Ранние годы

Будущий поэт родился 7 (19) января 1900 года в деревне Глотовка Ельнинского уезда Смоленской губернии, став 12-м ребёнком в бедной крестьянской семье. Отец работал деревенским почтальоном, и с его помощью маленький Миша быстро научился читать и писать. Свободный доступ к журналам, газетам и книгам позволил развиться способностям мальчика, которого соседи сделали местным писарем.

В возрасте 11 лет Михаил начал ходить в школу, которую блестяще окончил спустя 2 года. В 1915 году у него появилась возможность учиться в гимназии, однако он был вынужден бросить учёбу из-за тяжёлого финансового положения семьи. Все детство и юность Михаил занимался самообразованием.

Самое первое стихотворение Исаковского — «Просьба солдата» — было опубликовано в 1914 году в общероссийской газете «Новь».

Общественная деятельность

Чтобы как-то помочь семье, Михаил Исаковский устроился учителем в школу, которую сам недавно окончил.

Привычный уклад жизни был нарушен с приходом революции, которую юный Исаковский встретил с большим энтузиазмом. В 1918 году он одним из первых вступил в РКП (б), в период Октябрьской революции принимал активное участие в общественной жизни.

Исаковский стал секретарём волостного Совета, а в 1919 году занял должность редактора местной газеты. На способного юношу обратили внимание и пригласили в смоленское областное издание «Рабочий путь», в котором Михаил проработал с 1921 по 1930 год.

В 1931 году, будучи достаточно известным поэтом, Михаил Исаковский отправился в Москву.

Творческий путь

Несмотря на то, что Исаковский начал писать стихи в юные годы, сам он считал точкой отсчёта своей литературной деятельности 1927 год. Именно тогда был опубликован его дебютный сборник стихов «Провода в соломе».

Многие стихотворения Михаила Исаковского были положены на музыку. Они мгновенно становились популярными, получая статус «народных» песен. Это всем хорошо известные песни «Катюша», «Одинокая гармонь», «Кубанские казаки», «Ой, цветёт калина», «Каким ты был, таким ты и остался». В своих произведениях Исаковский затрагивал самые важные темы, близкие и понятные простому народу: любовь, верность, справедливость, горечь потерь. Многие строки из стихотворений Исаковского стали крылатыми.

При изучении краткой биографии Исаковского стоит отметить, что творчество поэта было высоко оценено при жизни не только народом, но и властью. За свой вклад в советскую культуру Михаил Васильевич был награждён самыми престижными премиями.

В землянках

В землянках, в сумраке ночном,

На память нам придет —

Как мы в дому своем родном

Встречали Новый год;

Как собирались заодно

У мирного стола,

Как много было нам дано

И света и тепла;

Как за столом, в кругу друзей,

Мы пили в добрый час

За счастье родины своей

И каждого из нас.

И кто подумал бы тогда,

Кто б вызнал наперед,

Что неминучая беда

Так скоро нас найдет?

Незваный гость вломился в дверь,

Разрушил кров родной.

И вот, друзья, мы здесь теперь —

Наедине с войной.

Кругом снега. Метель метет.

Пустынно и темно…

В жестокой схватке этот год

Нам встретить суждено.

Он к нам придет не в отчий дом,

Друзья мои, бойцы,

И всё ж его мы с вами ждем

И смотрим на часы.

И не в обиде будет он,

Коль встретим так, как есть,

Как нам велит войны закон

И наша с вами честь.

Мы встретим в грохоте боев,

Взметающих снега,

И чашу смерти до краев

Наполним для врага.

И вместо русского вина —

Так этому и быть!—

Мы эту чашу — всю, до дна —

Врага заставим пить.

И Гитлер больше пусть не ждет

Домой солдат своих,—

Да будет сорок третий год

Последним годом их!

В лесах, в степях, при свете звезд,

Под небом фронтовым,

Мы поднимаем этот тост

Оружьем боевым.

Ладонщиков Георгий Афанасьевич (1916-1992)

Родился Георгий Афанасьевич Ладонщиков 8 июня 1916 года в деревне Каменка Смоленской губернии в бедной крестьянской семье, рано лишился отца.

С раннего детства он помогал старшим в работах по дому, трудился в поле, уже с восьми лет нянчился с племянниками.

Но его талант поэта проявился уже в раннем детстве.

Он рано выучился играть на гармошке, и потешал дворовых ребятишек и взрослых придуманными частушками. Частушка

написана им как раз в ту пору.

"Коля ссорится с друзьями,

в ход пускает кулаки.

У задиры под глазами

не проходят синяки"

Учился Ладонщиков в Гидротехнической и Полиграфической школах, пока не началась война.

Во время Великой Отечественной он был связистом на Ленинградском фронте, бойцом в эстонском партизанском отряде "Коткас".

После войны стал работать на Московском телефонном узле, где за 25 лет работы из ученика монтёра стал инженером.

Но вы ни за что не поверите, как Георгий Ладонщиков стал детским поэтом!

Итак, он работал на Московском телефонном узле монтёром.

Профессия, что и говорить, нужная, тем более что телефон может забарахлить у кого угодно.

"И вот однажды, - рассказывал Валентин Берестов, - он чинил телефон у знаменитого Самуила Яковлевича Маршака. И выяснилось, что весёлый связист не только прекрасно знает стихи самого Маршака, да и вообще детскую поэзию, но и сам пишет стихи для детей!".

Попробуйте себе представить, что это значит: стихи понравились самому Маршаку!

И именно Маршак посоветовал Георгию Афанасьевичу всерьёз заняться поэтическим творчеством.

Родом Ладонщиков из деревни, из крестьянской семьи, поэтому стихи его, как правило, о сельских детях, которых он, по словам того же Берестова, очень любил и хорошо знал. Георгий Афанасьевич окончил Высшие литературные курсы при Ленинградском институте им. М.Горького.

С 1958 года стал Членом Союза писателей.

В 1951 году вышла его книжка стихов для детей "Маленькие мастера".

А потом были такие сборники стихов для детей: "Зимние картинки", "Цирк", "Едем на дачу", "Кто быстрей?", "Точильщик", "Своими руками", "Тимошкины питомцы", "В мастерской бобренка", "Егорка-рыбачок", "Самокат", "Что мы видели в лесу", "Между сосен и берез", "Солнце землю радует".

Им же написана книжка частушек для детей "Заиграла балалайка", сборник басен "Капризный бычок", стихотворные сказки "Как барин кузнецу позавидовал" и "Про гусенка, метлу и наседку", сборник песен для детей "Не только шутка".

Ладонщиков также переводил на русский язык произведения с мордовского, татарского, чувашского, карачаевского языков.

Умер 21 марта 1992 года.

БЫЛОЕ

Когда-то у тихой речонки

Под шёпот зелёной ольхи,

Читал я хорошей девчонке

Припевки свои и стихи.

Мы пели с ней новые песни

Ловили в пруду карасей,

Ходили по ягоды вместе,

Пасли с ней телят и гусей.

Мы думали: станем постарше,

Начнём обновленье села,

Но в разные стороны наши

Дороги война развела.

Война всё село изменила,

Свалила ольху на дрова…

На месте той девочки милой

Живёт пожилая вдова.

В покое живёт и в достатке,

Но часто в своём терему

Берёт треугольник солдатский,

Чтоб вновь не поверить ему.

ВСТРЕЧА

Ехал я недавно в электричке,

В тесноте читая по привычке,

Только что-то мне читать мешало,

Что-то отвлекало и смущало.

Оглянулся я и понял сразу:

Чуть поодаль, требуя, маня,

Два неотразимо синих глаза

Пристально глядели на меня.

Поражённый редкой красотою,

Я пробился к ней, как бравый витязь.

Девушка вдруг встала предо мною

И сказала:

- Дедушка, садитесь!

Дмитрий Дмитриевич Осин (1906 -1983)

Дмитрий Дмитриевич Осин (1906 - 1983), поэт, прозаик, журналист, литературный критик родился в Смоленске. С 14 лет работал и учился, после школы окончил педагогический техникум и заочно отделение Московского института философии, литературы и истории. Более двух десятков лет трудился в редакциях различных газет. В 1925 году опубликовал своё первое стихотворение в смоленской молодёжной газете «Юный товарищ», здесь же он несколько лет возглавлял литературное объединение. По некоторым сведениям, Дмитрий Осин какое-то время наставлял юного стихотворца Александра Твардовского. Первая книга поэта «Соревнование» увидела свет в 1933 году.

В первые дни Великой Отечественной войны Дмитрий Дмитриевич ушёл на фронт, командовал сапёрным взводом, служил военным корреспондентом газеты «Гудок».

Является автором поэтических сборников «Чёрные годы», «Мы наступаем», «В тот год суровый», «Катя-Катерина», «У меня на родине», «Праздник возвращения» и других. Критики сороковых и послевоенных лет тепло отзывались о поэзии этого нашего земляка, проникнутой правдой и любовью к родному краю и людям.

В предлагаемой подборке обнародуются стихотворения, написанные Осиным в годы войны и сразу после неё. В канун 75-летия Великой Победы совсем не лишне нам всем вспомнить о пережитом…

***

Когда я вернусь обратно,

полсвета пройдя с боями,

весёлый, небритый, пыльный,

с котомкою за плечом,

и жадно тебя окину

отвыкнувшими глазами, -

дай мне войти, раздеться,

не спрашивай ни о чём.

В осенних лесах под Вязьмой,

за Одером в наступленьи,

по фронтовым дорогам,

в окопчике где-нибудь,

мечтал я домой вернуться,

лечь к тебе на колени

и, ничего не жалея,

забыться и отдохнуть.

Дай поскорей умыться,

сделай мне перевязку;

ровно четыре года

не виделись мы с тобой.

Присядь, помолчи со мною,

мы вместе опять, как в сказке,

и самой наградой высшей

мне кажется дом родной.

СЧАСТЬЕ

Вон моё счастье бежит по дорожке

светлого шумного сада:

взять бы,

обнять его босые ножки –

большего счастья не надо.

Сколько на фронте

мечтал я об этом,

как сюда сердцем стремился!

Только пройдя за войною полсвета,

снова к нему воротился.

Но, не узнав меня

с первого взгляда,

мимо бежит оно к дому:

- Мама, там дядя чужой, незнакомый!

- Мамочка, что ему надо?

ВЛАДИМИР ПРОСТАКОВ (1926-1992)

Владимир Борисович Простаков (19.04.1926, д. Рыжково Духовщинского уезда Смоленской губернии – 19.04.1992, Смоленск) – русский советский поэт. В 1942 г. добровольцем ушел в ряды Красной Армии. С 1942 по 1944 г. учился в военном летном училище. Принимал участие в боях, был ранен. В 1957 г. уволен в запас. Первые стихи опубликовал на Севере в 1955 г. Печатался в армейских, областных и центральных газетах, альманахах, журналах. В апреле 1958 г. принимал участие в совещании-семинаре поэтов, проходившем в Смоленске, по итогам которого был издан сборник «Смоленский семинар поэтов». Был соавтором коллективных сборников «Первые стихи» (1957), «Ровесники» (1958). Первая книга его стихов вышла в Смоленске (1959). В последние годы жизни В. Простаков работал над книгой о Ю.А. Гагарине, с которым был дружен. Книга не закончена. Похоронен в Смоленске на Тихвинском кладбище.

У СОЛОВЬЁВОЙ ПЕРЕПРАВЫ

Здесь лес дрожал,

Земля стонала,

Вода днепровская вскипала

От раскалённого металла.

Здесь метр земли, как жизнь, был дорог,

Пылал подлесок, словно порох,

Здесь умирали на ходу

В том, сорок… памятном году!

Давным-давно прошли бои

У Соловьёвой переправы.

Здесь вновь гнездятся соловьи

И шепчутся с ветрами травы,

И вечерами молодёжь

Поёт о том, как зреет рожь,

Как день по-новому хорош!

***

Я едва удерживаю слёзы,

Подхожу к родимой стороне.

Милые смоленские берёзы

Зашагали из лесу ко мне.

Вот они протягивают руки,

Вот, вздыхая, шепчут с высоты:

- Позади остались все разлуки,

В край отцовский возвратился ты!

ВАСИЛИЙ РОМАНЕНКОВ (1922 – 2005)

Участник Великой Отечественной войны. Награждён орденом Красной Звезды. Автор книг для детей «Три буля», «Дяди месяцы и я», «Сто загадок для ребяток», «Листая календарь народный» и других.

СТАРЫЕ ДЕРЕВЬЯ

И тихо и светло в деревне.

Играет детвора в лапту.

И только старые деревья

Тревожно смотрят в высоту.

Они стоят, напрягши нервы, -

Таков их, видимо, удел.

Забыть ли им, как в сорок первом

Железный шквал вдруг налетел.

На землю с грохотом и свистом

Удар обрушился с небес.

От бомб и далеко и близко

Горели и дома и лес.

…Сейчас под небом светло-синим

Деревья мирно шелестят,

Но раны давние поныне

Им тишину стеречь велят.

Неважно, что деревья стары –

Они всечасно на посту.

Их кроны будто бы радары,

Нацеленные в высоту.

В САДУ

В саду аукает осень

С ватагой радостных ребят.

И слышать снова довелось им,

Как землю яблони бомбят.

В руках у сборщиков корзины.

И раздаётся «ах!» и «эх!».

Тонюсенькие паутинки

На волосах блестят у всех.

Упруго вздрагивают ветви.

Летят вниз яблоки: бах-бах!..

И остаётся привкус лета

У ребятишек на губах.

А солнце поднялось над садом

И дарит всем тепло лучей.

И дети провожают взглядом

На юг летящих журавлей.

Желтея, медленные листья

Садятся на руки ребят.

…Как хорошо, что небо чисто,

А землю яблони бомбят!

Александр Трифонович Твардовский – известный советский писатель и поэт, журналист. Его деятельность отмечена семью орденами и множеством государственных премий.

Жизненный путь и творчество

Твардовский родился 21 июня 1910 года в Смоленской губернии. Отец будущего писателя, деревенский кузнец, был человеком начитанным и с малых лет прививал детям любовь к произведениям русских классиков. В доме Твардовских по вечерам читали вслух сочинения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова и Толстого. Александр стал сочинять стихи, еще будучи неграмотным.

В пятнадцать лет он начал писать заметки для смоленских газет. За десять лет поэт опубликовал более ста тридцати стихотворений. Первое из них, «Новая изба», было напечатано в 1925 году в издании «Смоленский вестник». Вскоре молодой писатель нашел наставника и друга в лице редактора газеты «Рабочий путь» Михаила Исаковского. В 1931 году вышла первая поэма Александра Трифоновича – «Путь к социализму», а в 1935-м – первая книга, сборник стихов.

В 1939 году Твардовский окончил Московский институт философии, литературы и истории имени Чернышеского. После этого за свою долгую жизнь Александр Трифонович успел поработать в газете Ленинградского военного округа «На страже родины», был главным редактором журнала «Новый мир». В военное время Твардовский работал в газете Юго-Западного фронта «Красная Армия», а также был специальным корреспондентом газеты «Красноармейская правда». Именно в «Красноармейской правде» Александр опубликовал знаменитую поэму «Василий Тёркин». В 1945 году подполковник Твардовский А. Т. за улучшение содержания газеты получил орден Отечественной войны I степени.

Почти до конца жизни Александр Трифонович руководил редакцией журнала «Новый мир», который постепенно стал органом оппозиции советской власти. В то время писатель, некогда поддерживающий коллективизацию и сталинизм, пересмотрел свое отношение к Сталину. Под давлением партийной верхушки и неосталинистов-державников редакция была закрыта. Вскоре после этого, 18 декабря 1971 года, Александр Твардовский умер.

Есть имена и есть такие даты

Есть имена и есть такие даты,-

Они нетленной сущности полны.

Мы в буднях перед ними виноваты,-

Не замолить по праздникам вины.

И славословья музыкою громкой

Не заглушить их памяти святой.

И в наших будут жить они потомках,

Что, может, нас оставят за чертой.

СЕРГЕЙ ФИКСИН (1907-1978)

Представление о поэзии нашего края в двадцатом веке будет неполным, если не вспомнить стихи и книги Сергея Фиксина (1907 – 1978).

Родился он в Смоленске в семье мелкого служащего. После начального городского училища № 10 работал посыльным, тачечником на кирпичном заводе, грузчиком, чернорабочим, одновременно учился в средней школе. Затем был рабфак. Первое стихотворение опубликовал в 1925 году в областной молодёжной газете «Юный товарищ». Дружил с Александром Твардовским. Входил в смоленское объединение пролетарских поэтов.

Участник Великой Отечественной войны.

После демобилизации по состоянию здоровья из советской армии по приглашению переехал в город Фрунзе. В Киргизии он и закончил свой жизненный и творческий путь.

Сергей Андреевич стал членом Союза писателей СССР в 1949 году, был членом правления и президиума Союза писателей Киргизии, делегатом трёх съездов пистолей Советского Союза. Имел звание заслуженного работника культуры Киргизской ССР. Его поэтические сборники: «Передовой пост», «Утро», «Легко дышать», «Герой», «Края родные», «Мы мирные люди» - и другие.

ЧТО СКАЖЕТ ПОЧТА ПОЛЕВАЯ

Пришло из части письмецо

В смоленский край, в родную хату.

Жена выходит на крыльцо,

Слезает с печки мать солдата.

А письменосец-старичок

Кряхтит и медлит, как нарочно:

Мол, не спешите, дайте срок,

Раз я пришёл, пришла и почта.

Но треугольник раскрывая,

Никто не может угадать,

Что скажет почта полевая

Пятнадцать тысяч триста пять.

Быть может, счастье в этот дом

Принёс он в маленьком конверте,

А может быть, чернеет в нём

Одна строка – и та о смерти.

Нет – улыбается жена,

Присели все, читают вместе.

Такая в хате тишина,

Что трудно верить доброй вести.

Невестка, подмигнув свекрови,

Спешит в заветный угол свой

И достаёт с краями вровень

Кувшин вишнёвки молодой.

Все пьют за выпавшее счастье,

За успокоенную мать

И за бойца далёкой части

Пятнадцать тысяч триста пять.

***

Легко дышать,

Дождём тропа прибита,

Горячий колос влажен и тяжёл

И солнцем разогревшимся пропитан.

Весёлый дождь,

Хороший дождь прошёл!

Испарина клубится под ногами,

И кажется хозяину земли,

Что над полями пахнет пирогами,

Что гости собираются вдали.

ВЛАДИМИР ФЁДОРОВ (ОСИНИН) (1923-2010)

Он родился в деревне Ляды Починковского района Смоленской области. Учился в Прудковской средней школе, в педучилище и заочно в Смоленском учительском институте. С первых дней войны призван в армию. После краткосрочных курсов в танковом училище лейтенантом командовал танковым взводом, участвовал в боях на Курской дуге, на Белгородском направлении, прошёл по Украине, с передовым отрядом вступил на правый берег Днепра. Довелось Владимиру Фёдорову-Осинину участвовать в разгроме японской Квантунской группировки в Маньчжурии. Дослужился до звания подполковника танковых войск.

Первые стихи Владимир Самсонович написал на фронте. Вот как он вспоминал об этом: «Это было на Угре, где в неё впадает речушка Ресса. Почему они написались, не знаю. Но я стал другим. В моей душе появился мой собеседник. И он смотрел на всё другими глазами, обострённо перенося печали и радости. Я любил поэзию какой-то особенной любовью, с восхищением и робостью».

Псевдонимом «Осинин» поэт увековечил своего одноклассника, друга, с которым воевал в первые месяцы войны и который погиб в одном из боёв. Под этой фамилией в мирное время вышли в свет поэтические книги Владимира Самсоновича «Цветы и пепел», «Нежданные пристани», «Голоса дождей», «Прикосновение к любви», «Берёзовый остров», «Поднебесье», «Избранное» и прозаические - «Вторая атака», «Полигон», «Солдатское поле», «Окна Белого дома», «Право мести», «Врата одиночества». Печатался Осинин в журналах «Новый мир», «Знамя», «Москва», «Наш современник», «Огонёк».

Поэт был награждён двумя орденами Отечественной войны второй степени, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», а также золотой медалью имени Александра Фадеева.

***

Сколько мы друзей похоронили,

Сколько их теряем

Каждый год…

Коль тебя случайно обделили,

Пусть обида в сердце не кольнёт.

Всё ты видел – лишнего не надо.

На свои дороги оглянись:

У тебя ведь высшая награда –

Жизнь.

***

Опять в ромашках придорожье,

Поют к погоде соловьи.

А на холмах под синей рожью

Лежат товарищи мои.

И время катится безбожно.

Они уже – сама земля.

И я ступаю осторожно,

Былинку каждую храня.

Работая над проектом, мы узнали о таких замечательных, талантливых, отважных людях, живущих рядом с нами. В своей работе мы показали жизненный и творческий путь лишь некоторых из них. Очень надеемся, что многие заинтересуются данной темой и будут изучать ее самостоятельно.

Вывод

Современному поколению, не видевшему, а порой и не желающему знать всех ужасов войны, всех страданий, нужно помнить, какой дорогой ценой завоевана свобода и независимость нашей Родины, завоеван мир. Память о славных воинах, их героизм, память о великих сражениях, о женщинах, детях войны увековечена в художественных произведениях.

В ходе работы над проектом мы узнали много новых имен наших земляков, участников ВОВ, людей, которые пройдя через пекло войны, смогли сохранить воспоминания, пережитые страдания в своих стихах, и ярко и образно отразили историческую ценность подвига нашего народа.

Результатом нашей работы стала брошюра, в которую вошли краткая автобиография поэтов и их стихотворения.

Список литературы

1.Афонина В.Е. По праву памяти живой: [О Первых Твардовских чтениях в Смоленске (дек., 2005 г.)] // Поречанка. Б.м., 2007, 13 апр.— С. 3.

2.Березнев А. В добрый путь, «Смоленская дорога»! // Смоленские новости,2007, 22 нояб. С. 11. Будаченкова И. Провинция, г.

3.Дворецкий Д. «Дорогие сердцу имена…». - М. «Московский рабочий», 1987.

4.Из книги «Я в свою ходил атаку…». Дневники и письма А.Т. Твардовского // Смоленская дорога, 2007. № 1. С. 39–43: фото

Электронные ресурсы – сведения об участнике войны https://poet-smol.livejournal.com/43945.html

Смоленские поэты о войне. https://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/4229-smolenskie-pot-o-vojne-br

16

д. Братковая

д. Братковая