МКОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов»

Октябрьского района Курской области

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

«Изучение разнообразия экосистем Октябрьского района Курской области»»

Выполнила: обучающаяся 9 «А» класса

Рагулина Кристина

Руководитель проекта: Нескородова Н.Ю.,

учитель биологии

2019 г.

Оглавление

Введение …………………………………………………………………………3

Теоретическая часть

Географическое положение

Октябрьского района Курской области……………………………….4

Особенности действия экологических факторов на территории Октябрьского района……………………………………………………5

Основы функционирования природных экосистем…………………..7

Практическая часть

Экосистемы леса. Особенности флоры и фауны………………………9

Экосистемы луга. Особенности флоры и фауны………………………11

Экосистемы водоемов. Особенности флоры и фауны………………...14

Агроценозы. Особенности флоры и фауны. …………………………..15

Выводы по проекту……………………………………………………………...17

Литература

Введение:

Знания законов природы - неотъемлемая часть экологического образования современного человека. Взаимодействие природных компонентов определяет существование устойчивой природной среды, поэтому важно знать есть ли риски нарушения экологического равновесия в окружающих экосистемах. Тема работы актуальна потому, что понятие экосистема применяется к природным объектам различной сложности и размеров: океан или небольшой пруд, тайга или участок березовой рощи. Актуальность моего исследования определила цель и задачи работы:

Цель: сформировать знания о законах организации экосистем; изучить многообразие экосистем Октябрьского района Курской области.

Задачи:

обобщить и углубить знания об особенностях организаций экосистем, о функциональных компонентах экосистем и их взаимосвязи;

сформировать знания о функциях компонентов экосистем и их взаимосвязи;

познакомиться с растительным и животным многообразием территории Октябрьского района.

Гипотеза исследования: предположим, что разнообразие экосистем местности зависит от географического положения и климатических условий данной территории.

Методы исследования: наблюдение, сравнение, описание

Теоретическая часть

Географическое положение Октябрьского района Курской области.

Октябрьский район находится в центральной части Курской области. Граничит с другими районами области: на севере - с Фатежским, на востоке - с Курским, на юге - с Медвенским, на западе - с Большесолдатским и Курчатовским. Административным центром района является п.г.т. Прямицыно. Территория района - это возвышенная равнина, расчлененная долинами рек, балками и оврагами. Главная река - Сейм, протекающая с востока на запад.

Рис. 1. Главная река - Сейм.

Местность относится к лесостепной зоне. Основную часть занимают дубравы и кустарниковая растительность. Овраги и балки покрывает разнотравье, в речных поймах преобладают полынь, осока, рогоз.

Особенности действия экологических факторов на территории Октябрьского района.

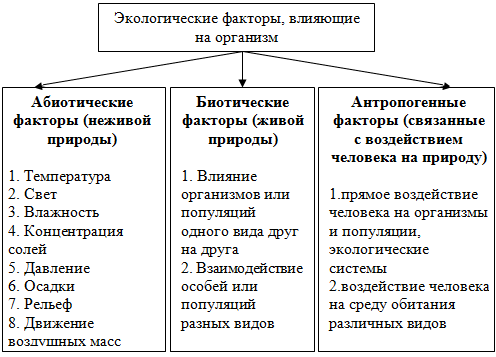

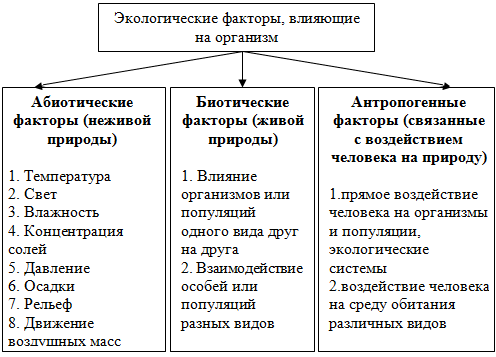

Экологические факторы - свойства среды обитания, оказывающие какое-либо воздействие на организм. Например, наличие минеральных веществ, доступ кислорода, влажность почвы, температура почвы, рыхлость почвы.

Климат, почва, растительность.

Район расположен в полосе умеренно – континентального климата в пределах лесостепной зоны, в целом в благоприятных климатических условиях для ведения эффективного сельскохозяйственного производства. Среднегодовая температура воздуха находится в пределах +5,2С (январь -9С, июль +19С).

Основными типами почв района является чернозем 58% и серые лесные почвы 40%. Почвы других типов – пойменные, торфяно-болотные, овражисто-болотные составляют около 2%. По механическому составу тяжелосуглинистые почвы составляют 62%, среднесуглинистые – 34%. Содержание гумуса колеблется от 0,7% до 3,9%. Оценочный балл сельскохозяйственных угодий по району 38,58.

Почвы района обладают потенциальным плодородием и позволяют получить достаточно высокие урожаи сельскохозяйственных культур при выполнении всех агротехнических мероприятий, правильном и рациональном внесении органических и минеральных удобрений. Район расположен в лесостепной зоне. Естественной растительностью занято около 23% площади района: леса и кустарники – 10%, травянистая растительность балок, оврагов, пойм – 13%. Дубравы являются основным типом лесов района, на их долю приходится 60% лесных массивов. Видовой состав дубрав: обыкновенный дуб, клен остролистный, вяз гладкий, липа мелколистная. Березовый лес состоит из березы повислой. Сосновые леса занимают поймы р. Сейм.

Мелиоративных земель нет.

Пруды имеются близ д. Плотава, с. Дьяконово, д. Артюховка.

Полезные ископаемые.

В районе имеются нерудные полезные ископаемые. Кварцевые мелкозернистые пески приурочены к аллювиальным пойменным и террасовым отложениям. Самое крупное месторождение песка на территории района – Липинское. Глины и торф залегают в центральной и западной частях района по поймам рек. К покровным четвертичным отложениям приурочены местонахождения легкоплавких суглинков и глин. В районе п. Прямицыно находится крупнейшее месторождение глин для производства красного кирпича в районе Крутого Лога. Имеются залежи писчего мела и мергелей, образовавшихся в морях мелового периода – с. Журавлино, использующихся для производства извести и цемента. В северной части района на больших глубинах могут встречаться железистые кварциты, на западе заходят остроги Костельского узла железорудной аномалии.

Принципы функционирования экосистем.

Экосистемой называют совокупность продуцентов, консументов и детритофагов, взаимодействующих друг с другом и с окружающей их средой посредством обмена веществом, энергией и информацией таким образом, что эта единая система сохраняет устойчивость в течение продолжительного времени. Экосистема – это безразмерная устойчивая система живых и неживых компонентов, в которой совершается внешний и внутренний круговорот вещества и энергии. Выделяют микроэкосистемы, мезоэкосистемы, макроэкосистемы и глобальную – биосфера. Крупные наземные экосистемы называют биомами. Самой крупной экосистемой, предельной по размерам и масштабам, является биосфера. Биосферой называют активную оболочку Земли, включающую все живые организмы Земли и находящуюся во взаимодействии с неживой средой (химической и физической) нашей планеты, с которой они составляют единое целое. Все остальные экосистемы находятся внутри биосферы и являются ее подсистемами. Первым признаком функционирования экосистем является принцип гармонии с законом сохранения массы. Поскольку атомы не возникают, не исчезают и не превращаются один в другой, они могут использоваться бесконечно в самых различных соединениях и запас их практически неограничен. Именно это и происходит в природных экосистемах. Очень важно подчеркнуть, однако, что биологический круговорот не совершается исключительно за счет вещества, поскольку он - результат деятельности организмов, для обеспечения жизнедеятельности которых требуются постоянные энергетические затраты, поставляемые Солнцем. Энергия солнечных лучей, поглощаемая зелеными растениями, в отличие от химических элементов, не может использоваться организмами бесконечно. Следовательно, каждый цикл круговорота, зависящий от активности организмов и сопровождаемый потерями энергии из них, требует все новых поступлений энергии. Итак, существование экосистем любого ранга и вообще жизни на Земле обусловлено постоянным круговоротом веществ, который, в свою очередь, поддерживается постоянным притоком солнечной энергии. В этом состоит второй основной принцип функционирования экосистем: экосистемы существуют за счет не загрязняющей среду и практически вечной солнечной энергии, количество которой относительно постоянно и избыточно. Совокупность организмов в экосистеме в момент наблюдения называют биомассой, скорость продуцирования биомассы – продуктивностью. Различают первичную продуктивность - скорость, с которой продуценты (зеленые растения) в процессе фотосинтеза связывают энергию и запасают ее в форме органических веществ, и вторичную продуктивность - скорость образования биомассы консументами. В отличие от веществ, которые непрерывно циркулируют по разным блокам экосистемы и могут повторно использоваться и входить в круговорот, энергия может быть использована только раз, т.е. имеет место линейный поток энергии через экосистему. Это происходит в результате действия законов термодинамики. Исходя из этих законов, живые организмы являются преобразователями энергии. Когда происходит превращение энергии, часть ее теряется в виде тепла. Таким образом, вся энергия, поступающая в биотический круговорот экосистемы, рассеивается в виде тепла. Живые организмы не используют тепло как источник энергии для совершения работы, а используют свет и химическую энергию. Биологическое разнообразие – это все многообразие форм жизни на земле, миллионов видов растений, животных, микроорганизмов с их наборами генов и сложных экосистем, образующих живую природу. Биологическое разнообразие включает генетическое разнообразие (наследственную изменчивость внутри каждого вида), видовое разнообразие (набор видов в данной экосистеме) и разнообразие сообществ экосистем (местообитаний и экосистем в данной территории). Для беспрерывного выживания видов и природных сообществ необходимы все уровни биологического разнообразия, все они важны и для человека. Разнообразие видов демонстрирует богатство эволюционных и экологических адаптаций видов к различным средам. Видовое разнообразие служит для человека источником разнообразных естественных ресурсов. Генетическое разнообразие необходимо любому виду для сохранения репродуктивной жизнеспособности, устойчивости к заболеваниям, способности к адаптации в изменяющихся условиях. Разнообразие на уровне сообществ представляет собой коллективный отклик видов на различные условия окружающей среды. Люди на всех уровнях человеческого общества должны сознавать, что в обстановке продолжающейся потери видов и биологических сообществ в мире в их собственных интересах надо работать по сохранению окружающей среды.

Практическая часть

В ходе выполнения своего проекта я решила выяснить, какие типы экосистем встречаются на территории нашего района. Для этого я совершила экскурсии в места с разным типом растительности и животного мира.

Экосистемы леса

В Курской области распространены: дубравы, сосновые и березовые леса.

Экосистема леса – это совокупность живых организмов, основной жизненной формой которой являются деревья. По своей структуре экосистема леса делится на ярусы. Высота каждого яруса и состав живых организмов в нем, находится в зависимости от видового разнообразия растений его формирующих.

Главными в экосистеме в целом и в ее пищевой цепи, очевидно, являются растения — продуценты. Остальные звенья трофической цепи — потребители и разрушители экосистемы леса, играют в ней хотя и зависимую, но важную роль. И если «деятельность» потребителей во всех видах экосистем приблизительно одинакова, то «существование и работа» разрушителей различна в каждом виде.

Лесные экосистемы Октябрьского района имеют такие деревья как: ель, сосна, береза, осина, дуб, рябина, ясень, клен. Существует большое количество лишайников. Леса содержат лесные ягоды (малина), а к осени имеются полные леса грибов. Подлесок редкий, травяной покров из сныти, купыря, борщевиков, лютиков. Из трав встречается большое количество злаковых. В хвойных лесах травянистый покров богаче, он состоит из злаков, очитка, цмина, заячьей капусты.

В лесах обитают многочисленное количество птиц, грызунов и насекомых. В наших лесах можно встретить лису, зайца, ежей, белок.

В лиственных лесах можно встретить зяблика, пеночку-трещотку, пеночку-веничку, пеночку-теньковки, дятла, кукушку.

Экосистема луга

В Октябрьском районе луга в основном находятся вдоль реки Сейм. На территории нашего района луга относятся к пойменным лугам. Суходольные луга практически отсутствуют, т.к. они все распаханы, переведены в агроценозы. Экосистема луга, как правило, приходит на смену другой. Обычно она сменяет лес и происходит это из-за хозяйственной деятельности человека. Поэтому в его экосистеме на первых этапах присутствуют представители растительного и животного мира предшественника. Используются луга в основном как пастбища и сенокосы, а также для других сельскохозяйственных нужд.

Экосистема луга представлена совокупностью живых организмов, в которой доминирующее и определяющее значения имеет растительность. Она представлена многолетними травами. В основном это различные злаки и осоковые, которые формируют почвенный покров в виде травостоя и дернины. Способствует этому соответствующие почвы и определенный водный режим. Способ поступления влаги в почву, а, значит, к растениям и их корневым системам, бывает двух видов – при помощи атмосферных осадков или грунтовых вод.

Растительность луга.

В лугах распространены такие растения, как тысячелистник, нивяник, ромашка лекарственная, алтей, кукушкины слезки, клевер, лисохвост, тимофеевка, мятлик и многие другие.

Есть на лугах и грибы: луговые опята, шампиньоны, дождевики, бледные поганки.

На лугах Октябрьского района можно наблюдать лошадей, курей, гусей, уток

Экосистема водоемов

Главный водоем нашего района - река Сейм.

Местами на берегах реки растут ивы. Летом и весной там часто гнездятся околоводные и водоплавающие птицы. Так же на берегах реки многочисленны земноводные, прежде всего остромордая и травяная лягушки.

В зонах плавающих листьев и подводной растительности - растут преимущественно водные растения, например, кувшинки

В толще воды растут элодея, рдест. Необычайно красив стрелолист. Среди водных растений плавает многочисленное количество рыб.

Агроценозы.

Экосистемы, структуру и функцию которых создает, поддерживает и контролирует человек в своих интересах, называют агроценозами. К ним относятся, сады, парки, лесные насаждения, огороды, поля, пастбища.

В агроценозе, как и в биогеоценозе, существуют продуценты (культурные растения и сорняки), консументы (насекомые, полевки, птицы, мыши, лисы и т. д.), редуценты (грибы и бактерии). При этом обязательным звеном пищевых цепей является человек, возделывающий поля, сады и собирающий урожай. Как и в природной экосистеме, в агроценозе при переходе от одного пищевого уровня к другому происходят большие потери биомассы и энергии, т. е. агроценозы являются такими же сложными экологическими системами, как лес или луг.

Однако сравнение агроценозов и биоценозов по числу входящих в них видов, пищевых связей, полноте круговорота веществ позволяет сделать вывод, что агроценоз представляет собой менее целостную и устойчивую систему.

Агроценоз состоит из небольшого числа видов, имеющих высокую численность (культурные растения, сорняки, вредители, возбудители заболеваний), цепи питания в нем короткие и простые.

Чем меньше число слагающих агроценоз видов, тем менее устойчива эта экосистема. Наименее устойчива монокультура (пшеницы, риса, хлопка и. т. д.), требующая для своего существования внесения удобрений и ядохимикатов. Неустойчивость агроценоза обусловлена также тем, что защитные механизмы продуцентов - культурных растений - слабее, чем у дикорастущих видов, у которых приспособления совершенствовались в ходе естественного обора в течение миллионов лет. В агроценозах действие естественного отбора ослаблено. В агроценозах действует искусственный отбор, направляемый человеком прежде всего на повышение урожайности сельскохозяйственных культур.

На территории Октябрьского района большое количество сельскохозяйственных полей, там растет пшеница, кукуруза, овес, сахарная свекла, рожь. Особое место занимают участки личного подсобного хозяйства, где выращиваются множество культурных растений. Агроценозы занимают территорию вдоль автодорог и населенных пунктов. Для данных экосистем характерна типичная фауна насекомых-вредителей овощей, фруктовых деревьев и кустаников.

Выводы по проекту:

Территория Октябрьского района находится в центрально части Курской области. Климат умеренно-континентальный. Среднегодовая температура воздуха находится в пределах +5,2С (январь -9С, июль +19С). Это отложило отпечаток на формирование различных экосистем.

На территории Октябрьского района встречаются хвойные и широколиственные леса, пойменные луга, реже суходольные, реки, агроценозы.

Большое многообразие растений и животных на территории Октябрьского района. Встречаются представители животного мира, как беспозвоночных, так и позвоночных, еще больше разнообразие растений, что связано с наличием черноземных почв. Большие площади занимают поля, которые возделываются человеком, что не позволяет в полном объеме завершить круговорот веществ и приводит к истощению почв, а также снижению многообразия растений и животных.

Литература.

https://infourok.ru/mnogoobrazie-ekosistem-oktyabrskogo-rayona-kurskoy-oblasti-1093948.html

https://ru.wikipedia.org/wiki

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/ponyatie-o-biogeotsenoze-i-ekosisteme

http://www.myshared.ru/slide/577875/

3