МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Шуйский филиал ИвГУ

Кафедра педагогики и специального образования

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОВОСПИТАНИЕ ПЕДАГОГА: СОДЕРЖАНИЕ, СРЕДСТВА И МЕТОДЫ

| Направление подготовки: | 44.03.01 Педагогическое образование |

| Направленность (профиль) образовательной программы: |

Физическая культура |

| Курсовую работу выполнила: | студентка 2 курса очной формы обучения факультета физической культуры _______________ Будалова Лилия Романовна |

| Руководитель курсовой работы: | Доцент, кандидат педагогических наук, Прияткина Наталья Юрьевна |

| Дата сдачи курсовой работы: | «____» ______________20____г. |

| «Допустить к защите» | Руководитель курсовой работы __________________ Н.Ю. Прияткина «_____» _______________ 20___ г. |

| Работа защищена с оценкой _____________________________ | Члены комиссии __________________/ Н.Ю. Прияткина / __________________/Т.Д. Джишкариани/ «_____»____________________20____г. |

Шуя, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

Глава I. Теоретические основы изучения профессионального самовоспитание учителя 7

1.1 Профессиональное самовоспитание учителя: понятие, характеристика 7

1.2. Проблемы профессионального самовоспитания в отечественной и зарубежной литературе 8

1.3 Способы развития профессионального роста учителя 10

1.4 Факторы развития профессионального самовоспитания педагога 14

Глава II. Пути совершенствования профессионального самовоспитания педагога 18

2.1 Анализ уровня развития самоорганизации учителя 18

2.2 Тренинг по развитию профессионального педагогического самовоспитания 24

Заключение 28

Список используемой литературы 30

Введение

К личности учителя, его профессионализму предъявляются очень высокие требования. В настоящее время важна не система знаний, умений и навыков сама по себе, а возможность создать условия для развития ключевых компетентностей, которые включают не только когнитивную и операционально-технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую.

Учить сегодня подрастающее поколение на современном уровне требований общества нельзя без постоянного обновления и обогащения своего профессионального потенциала. Профессиональное самовоспитание учителя в принципе невозможно, если он сам не увидит пробелы в общепедагогических знаниях. Исходя из этого, одной из наиболее значимых человеческих способностей на сегодняшний день является способность оценивать свою деятельность в соответствии с самыми высокими критериями в личной и профессиональной сфере. Результативность педагогической деятельности зависит от многих факторов, в частности от того, как сам учитель стремится к улучшению своей деятельности, развивает в себе необходимые личностные качества, это возможно только при наличии у него развитого профессионального самовоспитания.

В настоящее время возникла объективная необходимость в создании качественно нового подхода к подготовке современного учителя, одной из важных задач которой является формирование педагогического самовоспитания будущего педагога. Сформированность педагогического самовоспитания современного учителя становится основой для оформления модели личностно ориентированного образования. Ведущим компонентом профессионального самосовершенствования и самовоспитания учителя является самообразование, под которым мы понимаем «целенаправленную, познавательную деятельность педагога по овладению общечеловеческим опытом, методологическими и специальными знаниями, профессиональными умениями и навыками, необходимыми для совершенствования педагогического процесса».

Профессиональное самовоспитание, как и любая другая деятельность, имеет в своей основе довольно сложную систему мотивов и источников активности. Обычно движущей силой и источником самовоспитания учителя называют потребность в совершенствовании. Следует заметить, однако, что эта потребность не формируется сама по себе из необходимости разрешить противоречия между требованиями, предъявляемыми обществом к учителю, и имеющимся уровнем его профессионально-личностного развития. Требования, предъявляемые обществом к учителю, «либо стимулируют работу над собой, либо вынуждают учителя идти на все возможные ухищрения, снимающие эти противоречия; во всяком случае, в его сознании» (Педагогика / Под ред. В.А. Сластенина. М., 1997. С. 66). Психологи указывают на компенсаторные механизмы снятия подобных противоречий: рационализация, инверсия, проекция «бегство от реальности» и др. В основе профессионального самовоспитания, как и в основе деятельности учителя, лежит противоречие между целью и мотивом. Обеспечить сдвиг мотива на цель — значит вызвать истинную потребность в самовоспитании. Вызванная таким образом потребность учителя в самовоспитании в дальнейшем поддерживается личным источником активности (убеждениями; чувством долга, ответственности, профессиональной чести, здорового самолюбия и т.п.). Все это вызывает систему действий по самосовершенствованию, характер которых во многом предопределяется содержанием профессионального идеала. Другими словами, когда педагогическая деятельность приобретает в глазах учителя личностную, глубоко осознанную ценность, тогда и проявляется потребность в самосовершенствовании, тогда и начинается процесс самовоспитания.

На сегодняшний день, благодаря усилиям отечественных ученых (Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, И.С. Кона, А.Н. Леонтьева, В.С. Мерлина, С.Л. Рубинштейна, А.Г. Спиркина, В.В. Столина и др.), сложился определенный категориальный аппарат в области изучения самовоспитания. В их исследованиях установлены взаимосвязи между понятиями самовоспитание, самовоспитания, самооценка. Хорошо изучены вопросы соотношения сознания и самовоспитания, структуры самовоспитания, возрастных особенностей самовоспитания и его генезиса, Я-концепции. Большой вклад в развитие теоретико-методологического анализа профессионального развития внесли К.А. Альбуханова-Славская, B.C. Библер, Г.Г. Гадамер, И.С. Кон, А.И. Леонтьев, В.А. Сластенин и др.)

Анализ широкого круга литературы показал, что в науке имеет место существенная теоретическая база для изучения профессионального самовоспитания учителя, но несмотря на обилие работ, посвященных изучению самовоспитания личности, тема эта не перестает привлекать исследователей в силу непреходящей значимости осмысления и понимания самого себя индивидом. Проблема самовоспитания остается одной из важнейших и для фундаментальной, и для практико-ориентированной психологии.

Предмет исследования: содержание, средства и методы профессионального самовоспитания учителя.

Объект исследования: профессиональное самовоспитание педагогов.

Цель курсовой работы – исследовать содержание, формы и методы профессионального самовоспитания педагога.

В соответствии с целью были сформулированы задачи курсовой работы:

- исследовать теоретические основы профессионального самовоспитания педагога.

-изучить средства и методы профессионального самовоспитания педагога.

- изучить пути совершенствования профессионального самовоспитания педагога

-изучить факторы развития профессионального самовоспитания педагога.

-выявить условия развития профессионального педагогического самовоспитания

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка.

Во введении представлена актуальность темы исследования. Сформулированы цель, объект, предмет и задачи исследования. Подобраны методы исследования.

В первой главе приведен анализ научной литературы по проблеме. Раскрыто понятие «самовоспитание». Проанализированы проблемы профессионального самовоспитания. Рассмотрены способы развития профессионального развития учителя и факторы развития профессионального самовоспитания педагога.

Во второй главе анализируется проведенный педагогический эксперимент по изучению уровня самовоспитания и самоорганизации педагогов.Приведен пример тренинга по развитию профессионального педагогического самовоспитания.

В заключении подведены итоги исследовании, сделаны выводы и предлагаются рекомендации по повышения уровню самовоспитания учителей.

Список использованной литературы включает 20 источников в основном последних лет издания.

Глава I. Теоретические основы изучения профессионального самовоспитание учителя 1.1 Профессиональное самовоспитание учителя: понятие, характеристика

Самовоспитание – сознательная деятельность, направленная на возможно более полную реализацию человеком себя как личности. Основываясь на активизации механизмов саморегуляции, предполагает наличие ясно осознанных целей, идеалов, личностных смыслов. Самовоспитание – относительно позднее приобретение онтогенеза, связанное с определенным уровнем самовоспитания, критического мышления, способности и готовности к самоопределению, самовыражению, самораскрытию, самосовершенствованию.

Профессиональное самовоспитание, как и любая другая деятельность, имеет в своей основе довольно сложную систему мотивов и источников активности. Обычно движущей силой и источником самовоспитания учителя называют потребность в самоизменении и самосовершенствовании. Однако сама эта потребность не вырастает автоматически из необходимости разрешить противоречия между требованиями, предъявляемыми обществом к учителю, и наличным уровнем его развития как личности и профессионала. Внешние источники активности (требования и ожидания общества) либо стимулируют работу над собой, либо вынуждают учителя идти на всевозможные ухищрения, снимающие эти противоречия, во всяком случае, в его сознании. В психологии известны многие компенсаторные механизмы снятия подобных противоречий: рационализация, инверсия, проекция, "бегство от реальности" и др.[1]

Давно известно, что профессия способна не только развивать личность, но и деформировать ее, приводить к различным негативным изменениям. Особенно остро эта проблема стоит в профессиях типа "человек – человек", где наиболее часто наблюдаются такие явления, как эмоциональное выгорание, профессиональные деформации и т.д.

Таким образом, чтобы достичь вершин педагогической деятельности, не потерять к ней интерес, ощущать внутреннее удовлетворение от выполняемой работы, учитель должен постоянно работать над собой. А. Дистервег писал, имея в виду учителя: "Он лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и образовывать, пока сам работает над своим собственным воспитанием и образованием".

Одной их важнейших характеристик субъекта является "направленность на реализацию “само...” – самовоспитания, самообразования, самооценки, самоанализа, саморазвития, самоопределения и др.

Работа над собой начинается с осознания и принятия объективной цели как субъективного, желательного мотива своей деятельности. Профессиональное самовоспитание, как и любая другая деятельность, имеет в своей основе довольно сложную систему мотивов и источников активности. Обычно движущей силой и источником самовоспитания учителя называют потребность в самоизменении и самосовершенствовании. Однако сама эта потребность не вырастает автоматически из необходимости разрешить противоречия между требованиями, предъявляемыми обществом к учителю, и наличным уровнем его развития как личности и профессионала. Внешние источники активности (требования и ожидания общества) либо стимулируют работу над собой, либо затрудняют ее.[2]

1.2. Проблемы профессионального самовоспитания в отечественной и зарубежной литературе

В настоящее время современные психологические и педагогические исследования по проблеме педагогического самовоспитания ведутся по нескольким направлениям: определение его сущности и структуры, изучение особенностей его функционирования, анализ состояния и средств формирования и т.д.

Рассматривая структуру самовоспитания, В.Н. Козиев, представляет ее состоящей из четырёх элементов: «актуального Я», «ретроспективного Я», «идеального Я», «рефлексивного Я». По предположению В.Н. Козиева, «актуальное Я» (т.е., представление о себе учителя в настоящее время) является центральным элементом в структуре профессионального самовоспитания учителя. «Актуальное Я» базируется на трех других Я: идеальном, ретроспективном и рефлексивном.[7]

В.Н. Козиев рассматривает три линии «дифференциации или структурирования профессионального самовоспитания» учителя. Он выделяет временную, ценностную и социальную перспективы. Во временную перспективу включено «Я» педагога в настоящее время (актуальное Я) и «Я» в прошлом (ретроспективное Я). Ценностная перспектива самовоспитания содержит информацию о том, какой Я есть (актуальное Я) и каким Я хочу быть (идеальное Я). Социальная перспектива включает в себя знание о том, какой я есть (актуальное Я) и то, каким, на взгляд учителя, его видят люди из его социального окружения (в том числе профессионального) (рефлексивное Я). Центральным, связующим элементом является «актуальное Я». В.Н. Козиев считает, и мы с ним полностью согласны, что по отношению к «актуальному Я» меру проявлений достижений личности определяет «ретроспективное Я»; «идеальное Я» представляет ориентацию на дальнейшее саморазвитие личности, а «рефлексивное Я» является критерием социальной реальности и основным социальным источником формирования профессионального самовоспитания учителя.[12]

Положение В.Н. Козиева о временной перспективе специфическим образом нашло отражение в работах А.И. Шутенко, отмечающего,что процессуальный компонент структуры профессионального педагогического самовоспитания учителя складывается в пространственно временных координатах осознания им своего становления в профессии.

Во временном континууме самовоспитания, с его точки зрения, выделяются: «Я в прошлом», «Я в настоящем», «Я в будущем». В итоге образуется «Я существующее», то есть «актуальное Я» педагога. Сущность профессионального самовоспитания, по А.И. Шутенко, заключается в осознании и переживании учителем субъективной значимости развития и личностного роста ученика как определяющего условия собственной самореализации в педагогической деятельности.

Строение профессионального самовоспитания педагога, с его точки зрения, «воссоздается путем интеграции различных аспектов своего «Я» в профессии». Это Я–действующее, Я–взаимодействующее, Я–живой организм, Я–существующее, Я–осуществляющееся.[12]

Таков весьма краткий анализ некоторых исследований педагогического самовоспитания, проводимых в современной педагогической науке.

1.3 Способы развития профессионального роста учителя

Профессиональный рост - это внутренняя потребность личности в развитии. Внутренний мотиватор человека, для которого в сфере его предметной деятельности открывается ресурс личной свободы. Особый смысл приобретает понятие в области педагогики. Поскольку именно профессионально состоявшийся педагог способен лучшим образом "зацепить" личностное начало ребенка, помочь ему вкусить радость от процесса развития.

Профессиональный рост - расширение горизонтов для поиска иситинного решения совместо с учениками, а не процесс технической передачи информации с разных носителей. Результат может быть оценен по качеству мотивации учеников в процессе нахождения ответа, а не в попытке "угадать", что от него требует учитель. Профессиональный рост педагога измеряется результатами ученика. Правило известно со времен античности.

Составляющие профессионального роста:

1. Профессиональная ориентация. Это основа профессионального успеха. Очень важно с самого начала определить свою будущую деятельность, чётко понять для себя, к какой профессии стремиться и уже после этого решить, где этому учиться, куда поступать (развивать свое могу). К несчастью, в наше время существует огромнейшая проблема – молодые люди бесцельно поступают в учебные заведения наобум. В результате, впустую тратится драгоценное время (а это невосполнимый ресурс для любого человека) на получение лишней информации и опыта. Куда полезнее разработать индивидуальный план профессионального роста в перспективе. Это позволит принять целенаправленное осознанное решение и грамотно самоопределиться.

2. Получение хорошего профессионального образования. Здесь мы упираемся в большую проблему-широко известное неверное мнение – вот поступите в престижный ВУЗ, и Вам дадут там хорошее образование. Но не так всё просто. Ответственность за обучение нужно брать на себя и упорно "грызть гранит науки", чтобы в последствие добиться личного профессионального роста. Не стоит забывать, что учебное заведение даёт Вам лишь возможность получить образование, но многое зависит ещё и оттого, как Вы его получите, от силы Вашей мотивации и личного настроя на результат, желая стать профессионалом своего дела.

3. Успешное трудоустройство. Вы устраиваетесь на работу мечты в фирму, которую сами выбрали, и работа для Вас в удовольствие. Люди стремятся заполучить интересную работу, чтобы приходить на неё как на праздник. Но здесь мы вновь упираемся в проблему, ещё более масштабную. Многие из нас даже не понимают, чего желают на самом деле и постоянно меняют рабочее место с оправданием: "Это не моё". Более 80% жителей России вообще трудятся не по своей специальности! Это доказывают, в частности, опросы студентов-выпускников – параллельно с учёбой они подрабатывают, занимаясь вовсе не делом по своей будущей профессии. При этом ребята тратят время в приобретении ненужного им опыта, который не сыграет роли ни в личном, ни в профессиональном росте. Лишь немногие всецело посвящают себя выбранной специализации. Только в единичных случаях молодые люди заблаговременно выбирают для прохождения практики компанию, в которой действительно хотят работать. Таких студентов потенциальные работодатели очень ценят и, как правило, предлагают им вакансии, когда те ещё не успели закончить ВУЗ. Этим молодым людям не известны сложности с трудоустройством на старте своего карьерного и профессионального роста. Развитие лидерских качеств: способы, которые перевернут ваше сознание Давайте рассмотрим, как устраиваются на работу взрослые люди? В основном, просматривая сайты с вакансиями, оставляют заявки, рассылают резюме и ждут ответа, полагаясь на случай и везение. В противовес такому пассивно-ведомому способу предлагаем рассмотреть альтернативный вариант поиска работы.

1. Понять и чётко для себя определить, кем Вы хотите быть и где, наметить план профессионального и карьерного роста.

2. Изучите и выберите несколько компаний, с которыми Вам было бы интересно сотрудничать, в которых Вы видите для себя возможности профессионального и карьерного роста.

3. Составьте резюме, подготовьте портфолио.

4. Потренируйтесь в самопрезентации на менее значимых для Вас компаниях. Здесь Вы получите опыт в собеседованиях, поверите в свои силы. Эта практика очень важна.

5. Штурмуйте компании из Вашего топ-списка.

6. Получайте дополнительное образование, поступайте второй раз на высшее, участвуйте чаще в тренингах, семинарах, вебинарах, постоянно повышайте квалификацию. Развивайте свои способности и профессиональные навыки.

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» называет ряд приоритетных направлений, одним из которых является совершенствование учительского корпуса. Новая школа требует сегодня нового учителя. Современному педагогу становится необходимым постоянно повышать уровень своих профессиональных компетентностей: предметной, методической, коммуникативной, информационной, общекультурной, правовой.

Исходя из современных требований, предъявляемых к педагогу, школа определяет основные пути развития его профессиональной компетентности:

Работа в методических объединениях, творческих или проблемных группах (школьного и муниципального уровней).

Инновационная деятельность педагога.

Участие в конкурсах профессионального мастерства, мастер-класса, форумах, фестивалях и т.п.

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта.

Аттестация педагогов, повышение квалификации

Развитие профессиональной компетентности через активные формы работы с педагогами.

Функции, которые выполняет методический совет, это:

Аналитическая (состоит в изучении профессиональной культуры педагога, его умений работать с классом, отдельными учащимися, его владение профессиональным языком, методикой организации и проведения урока, диагностике результатов деятельности педагога)

Консультативная (состоит в оказании аналитической, практической, консультативной и иной помощи структурным подразделениям в разработке и внедрении инновационных форм работы; в обобщении опыта работы педагогов школы)

Организационная (состоит в организации и проведение методических, предметных недель, в организации работы творческих и проблемных групп педагогов, в организации работы с молодыми педагогами)

Профессиональный рост учителя в качестве результата проявляет себя в мотивации ученика к познанию. И если ученик спорит с преподавателем в попытке доказать, что он прав, можно быть счастливым - цель достигнута, и стоит порадоваться результату! Это лучший итог профессионализма учителя. Увы, в нашей традиционной школе с консервативным директором и стандартной системой далеко не каждый педагог готов это услышать и тем более принять такую позицию. Поэтому, когда встает вопрос о "современном поколении", с его способностью мышления в картинках и комиксах, вопрос следует задать учителям: "Кто они?"

Личностный и профессиональный рост в системе педагогики - основной принцип развития. Эта сфера не терпит формализма и статичности. Начинать менять общество следует с воспитания нового поколения учителей, которые способны заменить унылый монолог живым диалогом с учеником. Умение построить такого качества коммуникацию таится в способностях и степени духовной открытости педагога. Это качество присуще людям, способным к постоянному самосовершенствованию. Разрушение стандартов и гибкость - это путь Мастера.

1.4 Факторы развития профессионального самовоспитания педагога

В основе профессионального самовоспитания, как и в основе всей деятельности учителя, лежит противоречие между целью и мотивом. Обеспечить сдвиг мотива на цель – значит вызвать истинную потребность в самовоспитании. Вызванная таким образом потребность учителя в самовоспитании в дальнейшем поддерживается личным источником активности (убеждениями; чувствами долга, ответственности, профессиональной чести, здорового самолюбия и т.п.). Субъективная постановка определенной цели поведения или своей деятельности порождает сознательное напряжение воли, определение плана деятельности на будущее. Осуществление этой цели неизбежно сопровождается возникающими препятствиями как объективного (внешнего), так и субъективного (внутреннего) характера.

К внешним факторам, влияющим па процесс самовоспитания, относят:

– положение учителя в обществе (позитивное или негативное отношение к учителю);

– педагогический коллектив (психологический климат, сплоченность, отношения внутри коллектива и т.д.);

– стиль руководства школой (создание для учителя ситуации успеха, поддержка его начинаний и т.д.);

– фактор свободного времени (наличие времени для чтения художественной литературы, периодики, посещения музеев, театров, выставок, просмотра фильмов и телепередач, изучения социальной, а также психолого-педагогической литературы).

К внутренним факторам, влияющим на процесс самовоспитания, можно отнести личные источники активности учителя:

– самооценка;

– убеждения;

– чувство долга, ответственности.

Процесс самовоспитания должен носить не фрагментарный, а постоянный, непрерывный характер. Он должен быть направлен на адаптирование своих индивидуальнонеповторимых особенностей к требованиям педагогической деятельности, на постоянное повышение профессиональной компетентности и непрерывное развитие социально- нравственных и других свойств личности.

К основным формам и методам самовоспитания относят: самоанализ, самокритику, самооценку, самовнушение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека и др.

В качестве одного из способов формирования самооценки учителя называют соизмерение своих результатов с идеалом личности и деятельности учителя-воспитателя, и такая работа должна начинаться как можно раньше, с первого курса. Самый простой и в то же время надежный способ формирования профессионального идеала – чтение специальной литературы, знакомство с жизнью и творчеством выдающихся педагогов. Правильно сформированный идеал учителя – условие эффективности его самовоспитания. Однако данный идеал не должен превратиться в сухой шаблон, стереотип, лишенный способности изменяться в соответствии с новыми требованиями жизни. При этом любое сравнение должно быть глубоко осознанным, личностно осмысленным, иначе оно может привести к формированию неадекватной самооценки.

Процесс профессионального самовоспитания чрезвычайно индивидуален. Однако он всегда должен начинаться с самопознания. Чтобы работать над собой, надо четко осознавать свои достоинства и недостатки, свои трудности и достижения. Пути и способы самопознания весьма разнообразны. Например, один из них – самодиагностика с использованием психологических тестов, позволяющих выявить мотивы педагогической деятельности, педагогическую направленность, способности и качества, необходимые для осуществления педагогической деятельности. При анализе результатов самодиагностики важно осознавать, что все те требования, которые предъявляет педагогическая деятельность к учителю и которые отражены в качественных характеристиках личности педагога, практически не могут присутствовать в равной степени выраженности у одного конкретного человека (любить детей, быть терпимым, внимательным, наблюдательным, общительным и т.д., и т.п.). Именно поэтому важно знать свои сильные стороны, за счет которых могут быть компенсированы другие способности и качества (недостаточно выраженные), а также разработана индивидуальная программа их развития.

Психологические условия развития профессионального самовоспитания педагога неразрывно связано с преодолением трудностей, возникающих перед педагогом в его работе.

Употребляя вместо термина "трудности" термин "затруднения", А.К. Маркова определяет их как "субъективно воспринимаемые человеком состояния остановки или перерыва в деятельности, столкновения с преградой или помехой, невозможности перехода к следующему звену деятельности". Главные затруднения учителя, по мнению А.К. Марковой, связаны:

1) с отсутствием у него адекватных средств педагогической деятельности или общения;

2) с неиспользованием имеющихся у него средств.[14]

Если трудности преодолеваются неконструктивным путем, задействующим только механизм психологической защиты, то в еще большей степени фиксируются ригидные установки и ценностные ориентации относительно своей личности, своей педагогической деятельности и общения. Напротив, конструктивное преодоление трудностей стимулирует гибкое изменение устаревших представлений о себе и своем труде и обеспечивает переход на более высокий уровень профессионального самовоспитания педагога.

Совершенное овладение интегральным умением педагогически мыслить и действовать не может быть обеспечено без специальных упражнений, направленных на развитие наблюдательности, воображения как основы предвидения и творческого проектирования своих действий и действий воспитанников. Научное педагогическое мышление выражается в свободном оперировании педагогическими фактами, их разложении на составляющие компоненты с целью проникновения в их сущность, установлении аналогий, сходства и различия в педагогических явлениях. Для этого будущий учитель должен научиться классифицировать факты и явления, устанавливать причины и выявлять мотивы поведения и деятельности участников социального взаимодействия, решать аналитические, прогностические и проективные задачи.

Глава II. Пути совершенствования профессионального самовоспитания педагога 2.1 Анализ уровня развития самоорганизации учителя

Для выявления уровня самовоспитания и самоорганизации педагогов, было проведено анкетирование учителей школы МСОШ № 4 города Тейково. В анкетировании приняли участие 12 учителей. С разным стажем педагогической работы:

5 учителей со стажем работы 25 и более лет

6 учителей стажем работы 10 лет

1 учитель стажем работы 2 года

Вопросы анкетирования

На вопрос 1) Имеются ли у Вас главные, основные цели в жизни, к достижению которых Вы стремитесь?

6 учителей ответили А) У меня есть такие цели.

ни кто из учителей не ответил Б) Разве нужно иметь какие-то цели? Ведь жизнь так изменчива.

4 учителя ответили В) У меня есть главные цели, и я подчиняю свою жизнь их достижению.

2 учителя ответили Г) Цели у меня есть, но моя жизнь, деятельность не способствует их достижению.

На вопрос «Составляете ли Вы план работы дел на неделю, день, используя для этого еженедельник, спецблокнот и т. д.?»

4 учителя ответили А) Да

2 учителя ответили Б) Нет

6 учителей ответили В) Не могу сказать ни «да», ни «нет», так как намечаю главные дела в голове, а план на текущий день - в голове или на листе бумаги.

Ни кто из учителей не ответил Г) Пробовал (а) составлять план, используя для этого еженедельник, но потом понял (а), что это ничего не дает.

На вопрос «Отчитываете ли Вы себя за невыполнение намеченного на день, на неделю?»

9 учителей ответили А) Отчитываю только в тех случаях, когда вижу свою вину, лень или неповоротливость.

3 учителя ответили Б) Отчитываю, несмотря ни на какие субъективные или объективные причины.

Ни кто не ответил В) Сейчас и так все ругают друг друга, зачем еще отчитывать и себя.

Ни кто не ответил Г) Придерживаюсь такого принципа: что удалось сделать сегодня- хорошо, а что не удалось- выполню, может быть в другой раз.

На вопрос «Как Вы ведете свою записную книжку с номерами телефонов знакомых, родственников, приятелей и т. д.?»

3 учителя ответили А) Я – хозяин (хозяйка) своей записной книжки. Как хочу, так веду записи. Если понадобится чей-то номер телефона, то найду обязательно.

5 учителей ответили Б) Часто меняю записные книжки с записями телефонов, записи веду произвольно.

Ни кто из учителей не выбрал ответ В) Записи веду по «настроению». Считаю, что был бы записан номер, фамилия, имя, а на какой странице, прямо или криво – это не имеет особого значения.

4 учителя ответили Г) Использую общепринятую систему, в соответствии с алфавитом записываю фамилию, имя, отчество, номер телефона, если нужно – то и дополнительные сведения.

На вопрос «Вас окружают различные вещи, которыми Вы пользуетесь. Каковы Ваши принципы их месторасположения?»

Ни кто не ответил А) Каждая вещь лежит там, где ей хочется.

10 учителей ответили Б) Каждой вещи - свое место.

2 учителя ответили В) Периодически навожу порядок. Затем кладу вещи куда придется.

Ни кто не ответил Г) Считаю, что данный вопрос не имеет никакого отношения к самоорганизации.

На вопрос «Можете ли Вы по истечении дня сказать, где сколько и по каким причинам Вам пришлось напрасно терять время?»

2 учителя ответили А) Могу сказать о потерянном времени.

4 учителя ответили Б) Могу сказать о месте, где было напрасно потеряно время.

Ни кто не ответил В) Если бы потерянное время чего-то стоило, то считал (а) бы его.

4 учителя ответили Г) Всегда хорошо представляю, где, сколько и почему было потеряно время.

3 учителя ответили Д) Хорошо представляю себе, где, сколько и почему было потеряно время, изыскиваю приемы сокращения потери времени в тех же ситуациях.

На вопрос «Каковы Ваши действия когда на собрании начинается переливание из пустого в порожнее?»

Все 12 учителей ответили А) Предлагаю обратить внимание на суть вопроса.

Б) Любое собрание – сочетание полного и пустого. И ничего тут не поделаешь.

В) Погружаюсь в «небытие».

Г) Начинаю заниматься своими делами.

Д) Тихо и незаметно стараюсь уйти.

На вопрос « Предположим, что Вам предстоит выступить с докладом на собрании. Будете ли Вы уделять внимание не только содержанию, но и его продолжительности, а также вариантам доклада в зависимости от времени (на 10 мин., на 20 мин.)?»

2 учителя ответили А) Буду уделять самое серьёзное внимание содержанию доклада. Если доклад будет интересным, дадут время закончить.

10 учителей ответили Б) Уделю внимание содержанию, продолжительности и вариантам доклада.

На вопрос « Стараетесь ли Вы использовать буквально каждую минуту для выполнения задуманного?»

4 учителя ответили А) Стараюсь, но у меня не всегда всё получается (упадок сил, настроения, нет желания и т. д.)

6 учителей ответили Б) Не стремлюсь к этому, так как считаю, что не нужно быть мелочным в отношении времени.

Ни кто не ответил В) Зачем стремиться, если время все равно не обгонишь?

2 учителя ответили Г) Стараюсь и пытаюсь, не смотря ни на что.

На вопрос «Как Вы фиксируете поручения, задания просьбы?»

6 учителей ответили А) Записываю в еженедельнике, что выполнить и к какому сроку.

6 учителей ответили Б) В еженедельнике записывают только самые важные поручения, просьбы. Мелочь пытаюсь запомнить.

Ни кто не ответил В) Стараюсь запомнить поручения, задания, просьбы, так как это тренирует память. Однако память меня часто подводит.

Ни кто не ответил Г) Пусть помнит о заданиях тот, кто их дает. Если поручение нужное, о нем не забудут и напомнят мне.

На вопрос«Не опаздываете ли Вы на встречи, собрания?

4 учителя ответили А) Прихожу раньше на 5- 7 минут.

7 учителей ответили Б) Прихожу вовремя к началу собраний.

2 учителя ответили В) Как правило, опаздываю по разным причинам.

Ни кто не ответил Г) Всегда опаздываю, хотя пытаюсь прийти вовремя.

Ни кто не ответил Д) Если бы мне рассказали, как не опаздывать, я бы научился не опаздывать.

На вопрос«Какое значение Вы придаете своевременности выполнения заданий, поручений, просьб?»

4 учителя ответили А) Своевременность выполнения заданий - это один из показателей моего умения работать.

Ни кто не ответил Б) Всегда лучше немного затянуть выполнение задания.

8 учителей ответили В) Выполняю задания в полученный срок.

Ни кто не ответил Г) Инициатива наказуема. Своевременность выполнения – верный шанс получить новое задание.

На вопрос«Предположим, Вы пообещали что-то, но обстоятельства изменились так, что выполнить обещание довольно трудно. Как Вы будете вести себя?»

6 учителей ответили А) Сообщаю человеку об изменении обстоятельств и о невозможности выполнения обещания.

5 учителей ответили Б) Постараюсь сказать человеку, что обстоятельства изменились и выполнить обещание трудно, но не нужно терять надежду на обещанное.

Ни кто не ответил В) Буду стараться выполнить обещание, но если не сделаю – не беда, я же редко не сдерживал (а) обещаний.

1 учитель Г) Выполню обещанное, во что бы то ни стало.

Подсчитайте количество баллов за все выбранные Вами ответы, пользуясь ключом.

КЛЮЧ К ТЕСТУ

| Номер вопроса | А | Б | В | Г | Д |

| 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | - |

| 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | - |

| 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | - |

| 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | - |

| 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | - |

| 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 |

| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 |

| 8 | 4 | 6 | - | - | - |

| 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | - |

| 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | - |

| 11 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |

| 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | - |

| 13 | 4 | 3 | 0 | 6 | - |

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

72-78 баллов включительно. Вы организованный человек. Единственное, что Вам можно посоветовать - развивайте и дальше самоорганизацию. Пусть не кажется Вам, что Вы достигли предела. Организация дает наибольший эффект тому, кто считает её ресурсы неисчерпаемыми.

60-71 балл включительно. Вы считаете организованность частью своего «Я». Это дает Вам преимущество перед теми, кто рассчитывает на организованность в крайних случаях. Улучшайте самоорганизацию.

Меньше 59. Организованность, то проявляется у Вас, то исчезает. Нет четкой системы самоорганизации. Постарайтесь проанализировать свои действия, технику личной работы, расходы времени и Вы увидите, что Ваши ресурсы неисчерпаемы.

В результате анкетирования были получены следующие результаты:

60% преподавателей- организованные люди,единственное, что им можно посоветовать - развивать и дальше самоорганизацию.

Оставшиеся 40% учителей считают организованность частью своего «Я».

Исходя из результатов анкетирования большинство преподавателей, 60% имеют средний уровень самоорганизации и самовоспитания, что недостаточно для того, что бы их ставить в пример ученикам, это скорей всего из-за малого стажа работы и пока они входят в систему преподавания и обучения учеников, но не смотря на это стараются, занимаются своей самоорганизацией. 40% учителей имеют высокий уровень самоорганизации и самовоспитания, к ним относятся преподаватели с достаточно большим стажем работы.

2.2 Тренинг по развитию профессионального педагогического самовоспитания

Обратившись к проблеме конкретных и эффективных методов, позволяющих стимулировать расширение и рост самовоспитания, и ознакомившись с имеющимся в нашей стране и за рубежом опытом, И.В. Вачков пришел к предположению о том, что одной из наиболее удобных, конструктивных, быстро действующих форм психологической работы со специалистами, чья деятельность связана с активным общением, является специально организованный тренинг развития профессионального самовоспитания, включающий помимо специальных психотерапевтических и психокоррекционных техник деловые и организационно-управленческие игры, дискуссионные методы группового принятия решений и т. д.[16]

Основной задачей тренинга является развитие всех подструктур профессионального самовоспитания – когнитивной (уточнение, конкретизация и расширение системы знаний о себе, своего Я-образа как личности и профессионала), аффективной (выработка позитивного самоотношения, адекватное оценивание своих возможностей и потенциалов) и поведенческой (закрепление собственной Я-концепции в конкретных ситуациях взаимодействия и общения, отработка навыков эффективной саморегуляции).

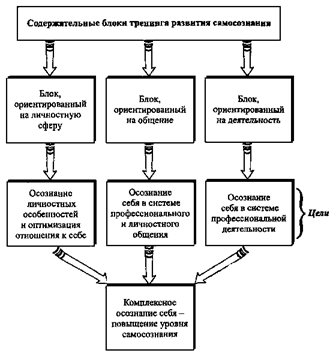

Тренинг развития профессионального самовоспитания имеет достаточно устойчивую обобщенную структуру, включающую обязательные содержательные блоки и процедурные моменты.

Тренинговая программа состоит из трех взаимосвязанных тематических блоков.

Первый блок посвящен осознанию участниками некоторых своих личностных особенностей и оптимизации отношения к себе, к своей личности. Он содержит упражнения, ориентированные на то, чтобы сфокусировать внимание участников тренинга на собственной личности, на своих переживаниях, мыслях, привычных способах поведения, на своих представлениях о самом себе. На этом этапе ведущий ставит перед собой задачу создать в тренинге такие условия и такие ситуации, которые могли бы обеспечить каждому человеку возможность наиболее ярко, отчетливо увидеть себя ив зеркале собственных представлений и самооценок, и в зеркале мнений других людей – участников группы, оценить свои личные качества, прислушаться к своим переживаниям. Этому в огромной степени способствует необходимость постоянной вербализованной рефлексии своих мыслей и переживаний, которая тут же обогащается процессами обратной связи от других участников группы. Уже в этот период начинают разрушаться привычные стереотипы неадекватного самовосприятия, ставятся под сомнение укоренившиеся системы оценок и самооценок, открываются неожиданные стороны человеческого Я. "Возбуждение и подъем (или скованность и подавленность), характерные для человека в учебной ролевой игре, связаны прежде всего с претворением своего Я в иную социальную форму, нарушением привычной самотождественности (личной определенности), необходимостью проявить активное воображение в конструировании нового варианта своей личности, подкрепив его открытыми для наблюдения действиями".

Второй блок направлен на осознание участниками себя в системе профессионального и личностного общения и оптимизацию межличностных, отношений с коллегами, администрацией и членами семьи. Особое внимание уделяется развитию психологических возможностей личности, ее социально-перцептивных и коммуникативных способностей, осознанию привычных способов общения, анализу ошибок в межличностном взаимодействии. Большое значение в этом блоке придается системе приемов невербальной коммуникации, тренингу сензитивности, отработке навыков оптимального общения. Участники группы знакомятся с приемами налаживания делового взаимодействия и общения с коллегами на работе, с администрацией, с деловыми партнерами. Этим целям служит использование большого количества невербальных техник, а также ролевых и организационно-деятельностных игр. Участники группы знакомятся со способами психологической "пристройки" к партнеру по общению и методиками эффективного использования метамодели в языках общения, применяемыми в нейролингвистическом программировании. Очень способствуют развитию аффективной подструктуры самовоспитания техники телесной и арт-терапии.

Третий блок ориентирован на осознание участниками себя в системе профессиональной деятельности и оптимизацию отношений к этой системе. На этом этапе основной упор делается на закрепление новых поведенческих паттернов, отработку умений самоанализа профессиональной деятельности, а также способы высвобождения своего творческого потенциала. Участникам тренинга даются задания, например, "снять" фильм или поставить "немой" спектакль, а иногда им предлагается "написать" роман или поставить балет. Выполнение подобного рода заданий является не только действенным средством сплочения группы и реализации творческих возможностей каждого участника, но и своего рода диагностическим приемом, позволяющим судить о происшедших изменениях в поведении участников, о том, насколько им удалось снять маску ментора-педагога и раскрыть свое творческое Я.

Материально-техническое обеспечение занятий в системе социально-психологического тренинга.

Среди факторов, определяющих результативность тренинга, важное место занимает функциональность используемых аудиторий и оборудования.

Подавляющее большинство специалистов по тренингу предъявляют к качеству помещений незначительные требования. Во-первых, помещение должно быть достаточно просторным для того, чтобы разместить ожидаемое число участников занятий, соответствующее оборудование, позволять перестраивать конфигурацию размещения участников и проводить планируемые игры, упражнения.

Таким образом, поскольку большинство существующих видов тренингов направлено на снятие ограничений и преодоление трудностей, мешающих оптимальному развитию тех или иных сторон личности и ее эффективной жизнедеятельности, раскрытие внутренних потенциалов человека и расширение его самовоспитания, то именно тренинг позволяет реализовать все необходимые психологические условия развития профессионального и личностного самовоспитания педагога.

Заключение

Самовоспитание - систематическая и целенаправленная деятельность личности, ориентированной на формирование и совершенствование положительных качеств и преодоления негативных.

Цели самовоспитания регулируются общественными целями и имеют те же направления: идейно-политическое, нравственное, профессионально-трудовое, эстетическое и т. д.

В ходе исследования определены содержание, методы и средства самовоспитания педагога.

Под содержанием самовоспитания педагога подразумевается такие поведение и деятельность, которые приводят к достижению целей самовоспитания. А это в большой мере зависит от психических качеств личности — ее интеллектуальной, эмоциональной и практически-волевой сферы.

- Средствами самовоспитания выступают своеобразные орудия и способы воздействий на себя, которые опосредуют цели и результат. Главным средством самовоспитания является содержание практической деятельности человека.К средствам самовоспитания следует отнести и организационные формы: различные индивидуальные (а в случае группового или коллективного самовоспитания cоответственно групповые или коллективные) планы и самообязательства как в письменных вариантах, так и в виде обещаний коллективу, авторитетным лицам или как осмысленные намерения.

По существу в роли средств самовоспитания выступает все, что можно использовать как орудие самопознания и самовоздействия. А многообразие средств порождает такое же многообразие способов их применения.

В ходе исследования проведено анкетирование учителей с различным стажем работы. Исходя из результатов анкетирования большинство преподавателей, 60% имеют средний уровень самоорганизации и самовоспитания, что недостаточно для того, что бы их ставить в пример ученикам. Это скорей всего из-за малого стажа работы и пока они входят в систему преподавания и обучения учеников, но не смотря на это стараются, занимаются своей самоорганизацией. 40% учителей имеют высокий уровень самоорганизации и самовоспитания , к ним относятся преподаватели с достаточно большим стажем работы. Поэтому нами предложена тренинговая программа,которая помогла выявить уровень самоограганизации учителей. Данное анкетирование помогает педагогу узнать свой уровень самоорганизиции, выявить проблемы самоорганизации и узнать над чем работать, как совершенствоваться в этой сфере деятельности.

Итак, главным условием и средством успеха профессионального воспитания и самовоспитания педагога является адекватная реальная (теоретическая и практическая) педагогическая деятельность. Но и в реальной жизни человека достаточно многообразных ситуаций, которые могут выступать в качестве условий для саморазвития. Использование искусственных ситуаций в целях самовоспитания может быть оправдано только в том случае, когда они применяются как своеобразные учебные упражнения в процессе работы над собой.

Список используемой литературы

1. Вачков В.И. Психологические условия развития профессионального самовоспитания учителя. Диссертационная работа. 1995. – 210 с.

2. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга - М: Издательство "Ось-89", 1999

3. Громкова М. О педагогической подготовке преподавателя высшей школы. — Высшее образование в России. — 1994. —№4

4. Кирьянова А.В. Теория ориентации личности в мире ценностей. – Оренбург, 1996. – 190 с.

5. Козиев В.Н. Психологический анализ профессионального самовоспитания учителя. Диссертация. – Ленинград, 1980. – 205 с.

6. Кочетов А.И. Как заниматься самовоспитанием, Мн., Выш. шк., 1986

7. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. М.: Высшая школа, 1990.

8. Личность: внутренний мир и самореализация. Идеи, концепции, взгляды. / Сост.: Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская. – Спб., 1996. – 175 с.

9. Маркова А.К. Психология профессионализма. М.: Междунар. гуманит. фонд "Знание", 1996.

10. Маркова Л. К. Психология труда учителя. - М.: Просвещение, 1993. – 192с.

11. Марцинковская Т .Д. История психологии: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений.- М.: Издательский центр «Академия», 2001

12. Митина Л. М. Учитель как личность и профессионал (психологические проблемы). – М.: "Дело", 1994. – 216 с.

13. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя. М.: Флинта, 1998 – 200 с.

14. Москаленко О.В. Психолого-акмеологические особенности самовоспитания личности. Астрахань. 1996

15. Орлов Ю.М. Самопознание и самовоспитание, М. Просвещение, 1987

16. Психология и педагогика. Учебное пособие для вузов. Составитель А.А. Радугин. М., Издательство «Центр», 1997

17. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. — М.; Аспект-пресс; 1995

18. Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. М.: Наука, 1982.

19. Шадриков В.Д. Психологический анализ деятельности как системы // Психол. журн. 1980.Т.1. №3. С. 33-46.

20. Шутенко А.И. Строение и развитие профессионального самовоспитания. Автореферат. – М., 1994. – 16 с.