СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Программа космическая погода

программа Метеорология.Космическая погода бубликуется в качестве материала, позволяющего планировать работу творческого объединения

Просмотр содержимого документа

«Программа космическая погода»

Пояснительная записка

Метеорология – это наука естественного цикла. Она изучает строение, химические и физические свойства атмосферы, закономерности возникновения и протекания атмосферных процессов и явлений, занимается прогнозированием развития атмосферных процессов и разрабатывает методы воздействия на них.

Объектом метеорологии является совокупность атмосферных процессов и явлений. Предмет метеорологии - изучение закономерностей развития и протекания физических процессов в атмосфере, их связь с природными процессами других геосфер и близким Космосом.

Метеорологические наблюдения имеют большое практическое значение. Они могут быть использованы для повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Также систематические наблюдения за метеорологическими явлениями (снежные заносы, гололедица, ливни, туманы и прочие явления) имеют большое значение для обеспечения безопасности жизнедеятельности людей, работы всех видов транспорта и другое.

В качестве учебной дисциплины метеорология позволяет осуществлять системные наблюдения за погодой, что содействуют формированию у обучающихся естественнонаучного мировоззрения, способствует складыванию целостной картины мира, пониманию климатических и экосистем. Все это позволяет формировать универсальные учебные действия школьников, получать метапредметные результаты в образовательном процессе. Эта совокупность возможностей программы придает ей особую актуальность и значимость в современном пространстве дополнительного и основного образования.

Кроме этого, метеорологические наблюдения являются одной из интересных форм исследовательской деятельности школьников.

Данная образовательная программа естественнонаучной направленности предусматривает изучение теоретических основ метеорологии, проведение метеорологических наблюдений и анализ наблюдаемых явлений. В результате этой работы у учеников формируются универсальные учебные действия, закладываются навыки обработки материалов своих наблюдений за погодой, умения делать выводы о состоянии погоды, составлять графики температуры, диаграммы облачности и осадков, розу ветров, давать описание погоды за неделю, месяц.

Для осуществления наблюдений используются различные типы приборов.

Это традиционные метеорологические приборы, которые были установлены на метеостанциях еще в середине прошлого века, но до сих пор являются надежными и точными. На площадке для метеонаблюдений ДЮЦ «Планетарий» установлена метеорологическая будка, в которой размещены: термограф (прибор для непрерывной регистрации температуры воздуха), гигрограф (прибор для непрерывной регистрации относительной влажности воздуха). Также в качестве учебного оборудования используется гигрометр и барограф.

Помимо традиционных (механических) приборов наблюдения за погодой осуществляются при помощи учебно-демонстрационной лаборатории «Погодная станция», которая позволяет определять метеорологические параметры в автоматическом режиме. «Погодная станция» имеет функцию прогноза погоды, которая учитывает координаты места расположения комплекса, время года, текущее значение атмосферного давления и его изменение, скорость и направление ветра, температуру и влажность воздуха, количество осадков, интенсивность солнечного излучения и показатель испаряемости, дозу ультрафиолетового излучения и его индекс.

История метеорологических наблюдений насчитывает многовековой опыт. В том смысле, что каждый народ за длительный период своего существования выработал собственные знания и представления о природных и биологических факторах, обуславливающих те, или иные, явления природы. Внимательное и вдумчивое наблюдение за природными явлениями, изменениями погоды привело к возникновению различных примет, которые вобрали в себя эту накопленную временем культуру. Поэтому отдельное внимание в нашей образовательной программе отводится разделу фенологии.

Фенология — система знаний о сезонных явлениях природы, сроках их наступления и причинах, определяющих эти сроки, а также наука о пространственно-временных закономерностях циклических изменений природных объектов и их комплексов, связанных с годичным движением Земли вокруг Солнца.

Дополнительная общеобразовательная программа «Космическая погода. Метеорология» реализуется в объединении с аналогичным названием на базе детско-юношеского центра «Планетарий».

В объединение для освоения образовательной программы зачисляются обучающиеся младшего, среднего и старшего школьного возраста, без предъявлений требований к полу и уровню обученности.

Срок реализации данной образовательной программы 2 года.

В течение первого года обучения у школьников формируются основные представления о космической погоде и метеорологии. Закладываются основы «погодного» мышления.

Курс второго года обучения основан на наличии у обучающихся определенных знаний и понятий, связанных с метеорологией, климатологией, космической погодой. Второй год обучения должен способствовать более углубленному изучению уже полученных знаний.

Новизна программы заключается в ее содержании. Материально-техническое обеспечение программы позволяют сделать работу по программе необычной и интересной, исследовательскую деятельность уникальной, получаемые познавательные учебные действия практикоориентированными.

Данная образовательная программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и приемов педагогических воздействий, опираясь на принципы: индивидуализации, взаимодействия личности и коллектива, единства воспитательной и образовательной среды. Этим и обуславливается педагогическая целесообразность программы.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Космическая погода. Метеорология»» рассчитана на 144 часа (при продолжительности занятий 4 часа в неделю) или 216 часов (при продолжительности занятий 6 часов в неделю).

Формами организации деятельности на занятии выступают:

индивидуальная работа;

групповая работа;

работа в парах.

Формы проведения занятий:

беседа;

лекция;

практикум;

презентация;

практическая работа;

собеседование;

соревнование.

Все вышесказанное позволяет сформулировать цели и задачи программы.

Цель:

Формирование естественнонаучной картины мира школьников средствами изучения метеорологии.

Достижение цели осуществляется через решение задач первого и второго года обучения.

Задачи первого года обучения:

Образовательные:

Получение начальных знаний об основах метеорологии.

Формирование представлений об основных процессах, происходящих в атмосфере и окружающей среде.

Приобретение умений применения знаний метеорологии на практике.

Формирование навыков учебно-исследовательской деятельности.

Изучение различных эмпирических методов познания (наблюдение, измерение, моделирование, анализ, эксперимент).

Развивающие:

Формирование устойчивого познавательного интереса детей.

Развитие наблюдательности, как свойства психики.

Развитие творческого подхода к решению поставленных задач.

Воспитательные:

Формирование у школьников бережного отношения к природе своей территории, своей страны.

Создание благоприятного психологического климата в коллективе.

Содействие процессу воспитания общей культуры личности ребенка.

Планируемые результаты

В соответствии с задачами программы к концу года ребенок будет:

знать:

понятия и категории по проблематике метеорологии;

процессы, происходящие в окружающей среде;

знать сущность основных эмпирических методов научного познания (наблюдения, измерения, моделирования, анализа, эксперимента);

правила и нормы поведения в обществе;

уметь:

проводить наблюдения за основными атмосферными явлениями и процессами;

сравнивать и анализировать полученные данные наблюдений;

творчески подходить к решению поставленных задач;

применять на практике полученные навыки;

иметь:

устойчивый познавательный интерес;

развитую наблюдательность.

Критерии результативности

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие виды контроля:

начальный контроль (сентябрь);

текущий контроль (в течение всего учебного года);

промежуточный контроль (январь);

итоговый контроль (май).

Начальный контроль осуществляется с помощью различных методов педагогической диагностики (педагогическое наблюдение, опрос, беседа и др.).

Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года с помощью анализа результатов освоения предложенных тем, выполнения практических заданий.

Промежуточный и итоговый контроль организуется в виде тестовых заданий, олимпиад, анализа результатов проектов, в том числе практических.

В определении уровня воспитанности используется методика Н.П.Капустина, одним из критериев которой является отношение к природе. Этот критерий складывается из бережного отношения к Земле, к растениям, к животным, стремления сохранить природу в повседневной жизнедеятельности и труде, оказать помощь природе.

Задачи второго года обучения:

Образовательные:

Получение системных знаний об основах метеорологии.

Углубление представлений об основных процессах, происходящих в атмосфере и окружающей среде.

Углубление навыков применения знаний метеорологии на практике.

Овладение основами практической деятельности в области метеорологии.

Формирование умения самостоятельной работы с различными приборами с соблюдением правил техники безопасности.

Развивающие:

Формирование интереса детей к изучению предметов естественнонаучного цикла.

Развитие наблюдательности, как свойства психики.

Развитие творческого подхода к решению поставленных задач.

Воспитательные:

Формирование у школьников бережного отношения к природе своей территории, своей страны.

Создание благоприятного психологического климата в коллективе.

Содействие процессу воспитания общей культуры личности ребенка.

Планируемые результаты

В соответствии с задачами программы к концу года ребенок будет:

знать:

устройство и принципы работы имеющихся метеорологических приборов;

об основных процессах, происходящих в атмосфере и окружающей среде;

уметь:

работать с метеорологическими приборами;

осуществлять исследовательскую деятельность по данному направлению.

выбирать перспективные темы исследований;

планировать и осуществлять исследовательскую деятельность;

формулировать вопросы проблемно-поискового типа;

иметь:

способность к выполнению различных операций мышления (сравнение, анализ, синтез);

стойкий познавательный интерес к естественнонаучным дисциплинам;

сформированную готовность к освоению систематических знаний;

представления о естественнонаучной картине мира.

Критерии результативности

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие виды контроля:

начальный контроль (сентябрь);

текущий контроль (в течение всего учебного года);

промежуточный контроль (январь);

итоговый контроль (май).

Начальный контроль осуществляется с помощью различных методов педагогической диагностики (педагогическое наблюдение, опрос, беседа и др.).

Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года с помощью анализа результатов освоения предложенных тем, выполнения практических заданий.

Промежуточный и итоговый контроль организуется в виде тестовых заданий, олимпиад, анализа результатов проектов, в том числе практических.

Учебно-тематический план первого года обучения

| № п/п | Раздел/тема | Количество часов | ||

| Теория | Практика | Всего | ||

| 1. | Введение. | 1 | 1 | 2 |

| 1.1 | Знакомство с работой объединения. Правила ТБ, ПБ, ДД | 1 | 1 | 2 |

| 2. | Метеорология как наука | 6 | 4 | 10 |

| 2.1 | Понятие о погоде и климате. Последовательная смена погоды в течение года | 2 | 1 | 3 |

| 2.2 | Зарождение в России науки о погоде. Первые русские метеорологи | 1 | 1 | 2 |

| 2.3 | Связь метеорологии с другими науками: физикой, географией и т.д. | 1 | 1 | 2 |

| 2.4 | Организация службы погоды в России. Сеть метеорологических пунктов на территории России. Пункты метеорологических наблюдений в Новосибирске | 2 | 1 | 3 |

| 3. | Метеорологические приборы | 2 | 4 | 6 |

| 3.1 | Традиционные (механические) приборы для наблюдений | 1 | 2 | 3 |

| 3.2 | Учебно-демонстрационная лаборатория «Погодная станция» | 1 | 2 | 3 |

| 4. | Календарь погоды нашей местности | 3 | 7 | 10 |

| 4.1 | Знакомство с элементами погоды | 1 | 1 | 2 |

| 4.2 | Приемы наблюдений и календарь погоды | 1 | 2 | 3 |

| 4.3 | Наблюдения за общим состоянием погоды: атмосферным давлением, температурой воздуха, силой и направлением ветра, осадками, световыми и другими явлениями в атмосфере | 1 | 4 | 5 |

| 5. | Наблюдения за атмосферным давлением | 4 | 8 | 12 |

| 5.1 | Понятие об атмосферном давлении (работа с конструктором «Профессор Эйн») | 2 | 1 | 3 |

| 5.2 | Единица измерения давления воздуха | 1 |

| 1 |

| 5.3. | Приборы для измерения атмосферного давления | 1 | 1 | 2 |

| 5.4. | Наблюдения |

| 6 | 6 |

| 6. | Наблюдения за температурой воздуха | 4 | 8 | 12 |

| 6.1. | Солнце – источник тепла и света на Земле | 3 | 1 | 4 |

| 6.2. | Понятие космической погоды | 1 | 1 | 2 |

| 6.3. | Наблюдения |

| 6 | 6 |

| 7. | Наблюдения за ветром | 5 | 7 | 12 |

| 7.1. | Ветер как атмосферное явление и причины его возникновения (работа с набором «Профессор Эйн») | 3 | 1 | 4 |

| 7.2. | Приборы для определения силы и направления ветра (шкала Бофорта) | 1 | 1 | 2 |

| 7.3. | Понятие космического ветра | 1 | 1 | 2 |

| 7.4. | Наблюдения |

| 4 | 4 |

| 8. | Наблюдения за снегом и снежным покровом | 4 | 6 | 10 |

| 8.1. | Снег как вид атмосферных осадков | 1 | 1 | 2 |

| 8.2. | Снежный покров и характеристика его состояния | 1 | 1 | 2 |

| 8.3. | Наблюдения за метелями | 1 | 2 | 3 |

| 8.4. | Наблюдения за инеем, изморозью | 1 | 2 | 3 |

| 9. | Наблюдения за летними видами осадков | 4 | 8 | 12 |

| 9.1 | Дождь, град и другие виды летних осадков | 4 | 8 | 12 |

| 10. | Космическая погода на планетах | 2 | 6 | 8 |

| 10.1 | «Погода» на Марсе | 1 | 3 | 4 |

| 10.2 | «Погода» на Венере | 1 | 3 | 4 |

| 11. | Космическая погода, её влияние на погоду Земли. | 3 | 9 | 12 |

| 11.1 | Метеорологические спутники | 2 |

| 2 |

| 11.2 | Опасные погодные явления | 1 | 9 | 10 |

| 12. | Наблюдения за облачностью | 3 | 9 | 12 |

| 12.1 | Образование облаков | 2 |

| 2 |

| 12.2 | Приборы для определения влажности воздуха | 1 |

| 1 |

| 12.3 | Наблюдения |

| 9 | 9 |

| 13. | Составление прогноза погоды по местным признакам | 2 | 8 | 10 |

| 13.1 | Дневник местных признаков погоды | 1 | 3 | 4 |

| 13.2 | Местные признаки погоды | 1 | 5 | 6 |

| 14. | Фенология | 6 | 8 | 14 |

| 14.1 | Феноиндикаторы | 3 | 4 | 7 |

| 14.2 | Сезонные феноиндикаторы | 3 | 4 | 7 |

| 15. | Итоговое занятие |

| 2 | 2 |

| 15.1 | Подведение итогов работы |

| 2 | 2 |

|

| Итого часов: | 49 | 95 | 144 |

Содержание образовательной программы:

Введение

Теория:

Знакомство с работой объединения. Правила ТБ, ПБ, ДД.

Практическая часть:

Выполнение практического задания.

Метеорология как наука

Теория:

Понятие о погоде и климате. Последовательная смена погоды в течение года. Необходимость систематического изучения погоды и климата своей местности, района, области и страны.

Зарождение в России науки о погоде. Первые русские метеорологи.

Связь метеорологии с другими науками: физикой, географией и т.д.

Организация службы погоды в России. Сеть метеорологических пунктов на территории России. Пункты метеорологических наблюдений в Новосибирске.

Практическая часть:

Экскурсия на ближайшую метеорологическую станцию с целью общего ознакомления с ее устройством.

Составление альбомов, отражающих жизнь и деятельность великих русских ученых.

Просмотр учебных фильмов, презентаций на тему «Атмосфера и методы ее изучения». Составление собственных презентаций по теме.

Работа с географической картой. Ознакомление с сетью метеорологических станций и наблюдательных пунктов.

Метеорологические приборы

Теория:

Традиционные (механические) приборы для наблюдений.

Гигрограф (прибор для непрерывной регистрации относительной влажности воздуха).

Термо́граф — прибор для непрерывной регистрации температуры воздуха.

Барограф применяется для непрерывной регистрации во времени изменения атмосферного давления в наземных условиях.

Гигрометр - прибор, предназначенный для измерения относительной влажности воздуха.

Учебно-демонстрационная лаборатория «Погодная станция» и ее функциональные возможности.

Практическая часть:

Знакомство с устройством и принципами работы метеорологических приборов.

Календарь погоды нашей местности

Теория:

Знакомство с элементами погоды.

Наблюдения за общим состоянием погоды: атмосферным давлением, температурой воздуха, силой и направлением ветра, осадками, световыми и другими явлениями в атмосфере.

Ознакомление с приемами наблюдений и состоянием календаря погоды. Проведение записи по форме (см. Приложение).

Практическая часть:

Составление календаря погоды на основе наблюдений.

Графическое оформление изменения температуры, осадков, влажности воздуха, силы и направления ветра и других элементов погоды в течение года.

Наблюдения за атмосферным давлением

Теория:

Понятие об атмосферном давлении. Единица измерения давления воздуха. Неравномерность распределения давления воздуха на Земле. Изменение давления с высотой.

Важность и необходимость постоянных наблюдений за изменением давления воздуха для прогнозов погоды.

Приборы для измерения атмосферного давления. Ртутный барометр, анероид, барограф, их устройство, установка, производство отсчетов.

Практическая часть:

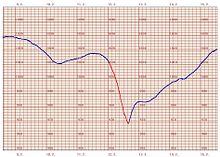

Составление графического суточного, месячного и годового хода атмосферного давления (по данным метеорологических станций, климатологических справочников, своих наблюдений и др.) Суточная и годовая амплитуда давления.

Наблюдения за температурой воздуха

Теория:

Солнце – источник тепла и света на Земле. Малая теплопроводность воздуха. Перенос тепла перемещением воздуха.

Теплые и холодные воздушные массы и их свойства.

Неравномерность нагревания и охлаждения воздуха в течение года на разных участках земного шара.

Приборы для измерения температуры воздуха. Термометры и термографы.

Практическая часть:

Составление графиков суточного и годового хода температуры воздуха (по данным наблюдений, проводимых учащимися, по материалам СМИ).

Вычисление средней суточной температуры воздуха.

Суточная и годовая амплитуда температуры воздуха.

Наблюдения за ветром

Теория:

Причина возникновения ветра – неравномерное нагревание земной поверхности. Передвижение воздуха из области большего давления в область меньшего давления.

Зависимость силы ветра от разности давлений. Типы ветров. Работа ветра.

Значение ежедневных наблюдений за направлением и силой ветра. Шкала Бофорта.

Приборы для определения силы и направления ветра: анемометр, флюгер; их устройство и производство отсчетов.

Роза ветров.

Практическая часть:

Определение направления ветра, условные обозначения направления ветра.

Сроки наблюдения за изменением силы и направления ветра.

Запись в дневнике шкалы Бофорта. Определение силы ветра по шкале Бофорта.

Описание случаев сильных ветров, штормов, ураганов (отмечать производимые ими разрушения).

Наблюдение над суточным ходом изменения направления и силы ветра в утренние, полуденные, дневные, вечерние и ночные часы для предсказания погоды.

Наблюдения за снегом и снежным покровом

Теория:

Регистрация времени и характера выпадения снега (отдельные кристаллы, хлопья, иглы, крупа, мокрый снег и др.) Преобладающие формы и размеры выпадающих снежинок. Знакомство со строением отдельных снежинок с помощью лупы; зарисовка в дневнике; фотографирование отдельных, наиболее часто выпадающих снежинок.

Снежный покров и характеристика его состояния (рыхлый, плотный, равномерный, с оголенными местами, сугроб истый, с проталинами).

Продолжительность снегопадов в часах или сутках, интенсивность и последствия (заносы дорог, повреждение деревьев от тяжести массы снега и т.д.)

Практическая часть:

Ежедневные наблюдения и измерения толщины снежного покрова по постоянной рейке. Запись ежедневных наблюдений над высотой снежного покрова.

Проведение наблюдений над глубиной промерзания почвы (до 10 см) с осени, а также и за тем, на какую (мерзлую или талую) землю выпал снег.

Определение даты окончательного установления снежного покрова.

Проведение измерения температуры на поверхности снега и на различных глубинах.

Определение плотности снега и вычисление количества выпавших осадков.

Отметить даты образования первых проталин, освобождения из-под снега половины или большей части видимых окрестностей, полного схода снега на полях, в оврагах, в лесу.

Проследить весной глубину постепенного оттаивания земли.

Составление графиков месячного и годового хода выпадения снега; обязательно указать дату первого и последнего выпадения снега.

Наблюдения за метелями.

Теория:

Определение видов метелей: метель-вьюга, метель с выпадением снега, низовая метель. Метель, поднимающая сильным ветром снег с земли на высоту до нескольких метров, метель-поземка (перенос очень мелких частичек снега у поверхности земли при ясном небе). Результат поземки – сугробы.

Определение силы, времени возникновения и исчезновения метелей, а также направления и силы ветра. Образование снежных заносов и меры борьбы с ними.

Наблюдения за инеем, изморозью.

Теория:

Образование инея. На каких поверхностях он больше осаждается: горизонтальных (крышах домов, опавших листьях деревьев, поверхности почвы и др.) или вертикальных.

Определение времени образования и исчезновения инея и его интенсивности. Запись количества дней с инеем.

Наблюдения над изморозью. Отличие изморози от инея. Наблюдения за образованием изморози в пасмурную, туманную погоду, при слабом ветре или при сильных морозах, когда в воздухе плавают ледяные кристаллы.

Осаждение изморози не только на горизонтальных, но преимущественно и на вертикальных предметах: на ветках деревьев и кустарников, на хвое, столбах и проводах ЛЭП, а также на выступающих углах и краях предметов с наветренной стороны.

Время появления и исчезновения изморози, интенсивность. При каких погодных условиях изморозь бывает наиболее обильной.

Практическая часть:

Пронаблюдать интенсивность инея, время его исчезновения.

Проследить, при каких погодных условиях образуется иней (направление и сила ветра, облачность, влажность воздуха и т. д.).

Произвести фотографирование и зарисовки в дневнике отдельных кристаллов изморози и целых веток, покрытых густым слоем изморози; зарисовку ландшафтов в уборе изморози.

Запись наблюдений над метелями, гололедицей, инеем, изморозью.

Наблюдения за летними видами осадков

Теория:

Выпадение дождя, града и других осадков. Выпадение туманов.

Практическая часть:

Наблюдение и запись времени выпадения, интенсивности, продолжительности и количество (в миллиметрах) осадков.

Проведение наблюдений за распределением осадков по сезонам года.

Наблюдение силы, направления ветра, количества облачности и формы облаков. Величину, форму и цвет градовой тучи, форму и величину градин, их строение.

Фиксация случаев выпадения сильного града. Сопровождение града грозой или дождем. Фиксация повреждений, произведенных градом.

Туманы. Фиксирование дней с туманами, время их образования и характер.

Время начала образования тумана и конца его рассеивания. Случаи движения тумана над местом наблюдения, сила и направления ветра. При каких погодных условиях образовался туман, его интенсивность.

Описание случаев сильных туманов и затруднений, какие они создавали в движении различных видов транспорта.

Роса. Отмечать первую и последнюю росу в году, дни с росой, время ее появления и исчезновения. На каких предметах и поверхностях роса больше осаждается, и при каких погодных условиях.

Определение наличия росы и ее интенсивности на глаз.

Космическая погода на планетах солнечной системы

Теория:

«Погода» на Марсе;

«Погода» на Венере.

Практическая часть:

Выполнение практического задания.

Космическая погода, её влияние на погоду Земли

Теория:

Метеорологические спутники;

Опасные погодные явления.

Практическая часть:

Выполнение практического задания.

Наблюдения за облачностью

Теория:

Образование облаков. Основные формы облаков нижнего, среднего и верхнего ярусов. Схематическая зарисовка облаков.

Суточный ход температуры воздуха в ясную и пасмурную погоду (по данным метеорологической станции, своим наблюдениям или заимствованным из литературы ресурсов Интернет).

Практическая часть:

Составление атласа облаков их рисунков, фотоснимков, вырезок их иллюстрированных журналов.

Измерение температуры при переходе от ясной или облачной погоды к пасмурной.

Наблюдения за облаками и предсказание погоды по ним.

Составление прогноза погоды по местным признакам

Теория:

Местные признаки погоды. Дневник местных признаков погоды.

Практическая часть:

Проведение наблюдений и за световыми явлениями в атмосфере: зори, мерцание звезд, молния и др.

Составление дневника местных признаков погоды.

Фенология

Теория:

Основы фенологии. Сезонные феноиндикаторы.

Практическая часть:

Выполнение практического задания.

Учебно-тематический план второго года обучения

| № п/п | Раздел/тема | Количество часов | ||

| Теория | Практика | Всего | ||

| 1. | Введение. | 1 | 1 | 2 |

| 1.1 | Знакомство с работой объединения. Правила ТБ, ПБ, ДД | 1 | 1 | 2 |

| 2. | Метеорология как наука | 14 | 9 | 23 |

| 2.1 | Понятие о погоде и климате. Последовательная смена погоды в течение года | 4 | 3 | 7 |

| 2.2 | История Метеорологии | 3 | 3 | 6 |

| 2.3 | Связь метеорологии с другими науками: физикой, географией и т.д. | 4 | 2 | 6 |

| 2.4 | Организация службы погоды в России. Сеть метеорологических пунктов на территории России. Пункты метеорологических наблюдений в Новосибирске. Центр космической гидрометеослужбы «Планета» | 3 | 1 | 4 |

| 3. | Космические исследования в области погоды | 10 | 10 | 20 |

| 3.1 | Космические метеорологические спутники | 5 | 5 | 10 |

| 3.2 | Учебно-демонстрационная лаборатория «Погодная станция» | 5 | 5 | 10 |

| 4. | Явления погоды | 3 | 7 | 10 |

| 4.1 | Знакомство с элементами погоды | 1 | 1 | 2 |

| 4.2 | Приемы наблюдений и календарь погоды | 1 | 2 | 3 |

| 4.3 | Наблюдения за общим состоянием погоды: атмосферным давлением, температурой воздуха, силой и направлением ветра, осадками, световыми и другими явлениями в атмосфере | 1 | 4 | 5 |

| 5. | Наблюдения за атмосферным давлением | 15 | 15 | 30 |

| 5.1 | Понятие об атмосферном давлении (работа с конструктором «Профессор Эйн») | 5 | 5 | 10 |

| 5.2 | Единица измерения давления воздуха | 3 | 3 | 6 |

| 5.3. | Приборы для измерения атмосферного давления | 4 | 4 | 8 |

| 5.4. | Наблюдения | 3 | 3 | 6 |

| 6. | Солнце-источник тепла и света | 15 | 15 | 30 |

| 6.1. | Солнце – источник тепла и света на Земле | 5 | 5 | 10 |

| 6.2. | Понятие космической погоды | 5 | 5 | 10 |

| 6.3. | Наблюдения | 5 | 5 | 10 |

| 7. | Понятие космического ветра | 5 | 7 | 12 |

| 7.1. | Ветер как атмосферное явление и причины его возникновения (работа с набором «Профессор Эйн») | 3 | 1 | 4 |

| 7.2. | Приборы для определения силы и направления ветра (шкала Бофорта) | 1 | 1 | 2 |

| 7.3. | Понятие космического ветра | 1 | 1 | 2 |

| 7.4. | Наблюдения |

| 4 | 4 |

| 8. | Авиационная метеорология | 4 | 6 | 10 |

| 8.1. | Метеорологические элементы | 1 | 1 | 2 |

| 8.2. | Точка росы | 1 | 1 | 2 |

| 8.3. | Наблюдения за метелями | 1 | 2 | 3 |

| 8.4. | Наблюдения за инеем, изморозью | 1 | 2 | 3 |

| 9. | Весеннее изменение погоды | 4 | 8 | 12 |

| 9.1 | Оттепель, заморозки,дождь, град и другие виды | 4 | 8 | 12 |

| 10. | Космическая погода на планетах | 10 | 5 | 15 |

| 10.1 | «Погода» на Марсе | 3 | 2 | 5 |

| 10.2 | «Погода» на Венере | 3 | 1 | 4 |

| 10.3 | «Погода на луне» | 4 | 2 | 6 |

| 11. | Космическая погода, её влияние на погоду Земли. | 15 | 7 | 22 |

| 11.1 | Мониторинг «космической погоды» | 5 | 3 | 8 |

| 11.2 | Космическая радиация | 5 | 2 | 7 |

| 11.3 | Космическая погода, ее связь с привычной метеорологией | 5 | 2 | 7 |

| 12. | Состояние и прогноз космической погоды | 7 | 7 | 14 |

| 12.1 | ИЗМИРАН | 3 | 3 | 6 |

| 12.2 | Космические исследования | 2 | 2 | 4 |

| 12.3 | Космическая погода как фактор влияния на земные процессы | 2 | 2 | 4 |

| 13. | Составление прогноза погоды по местным признакам | 2 | 7 | 9 |

| 13.1 | Дневник местных признаков погоды | 1 | 5 | 6 |

| 13.2 | Местные признаки погоды | 1 | 2 | 3 |

| 14. | Фенология | 6 | 6 | 12 |

| 14.1 | Феноиндикаторы | 3 | 3 | 6 |

| 14.2 | Сезонные феноиндикаторы | 3 | 3 | 6 |

| 15. | Итоговое занятие |

| 2 | 2 |

| 15.1 | Подведение итогов работы |

| 2 | 2 |

|

| Итого часов: | 118 | 98 | 216 |

Содержание образовательной программы

Введение

Теория:

Знакомство с работой объединения. Правила ТБ, ПБ, ДД.

Практическая часть:

Выполнение практического задания.

Метеорология как наука

Теория:

Понятие о погоде и климате. Последовательная смена погоды в течение года. Необходимость систематического изучения погоды и климата своей местности, района, области и страны.

Зарождение в России науки о погоде. Первые русские метеорологи.

Связь метеорологии с другими науками: физикой, географией и т.д.

Организация службы погоды в России. Сеть метеорологических пунктов на территории России. Пункты метеорологических наблюдений в Новосибирске. Организация службы погоды в России.

Центр космической гидрометеослужбы «Планета».

Практическая часть:

Экскурсия на ближайшую метеорологическую станцию с целью общего ознакомления с ее устройством.

Составление альбомов, отражающих жизнь и деятельность великих русских ученых.

Просмотр учебных фильмов, презентаций на тему «Атмосфера и методы ее изучения». Составление собственных презентаций по теме.

Работа с географической картой. Ознакомление с сетью метеорологических станций и наблюдательных пунктов.

Космические исследования в области погоды

Теория:

Космические метеорологические спутники.

Космические метеорологические спутники СССР и России.

Учебно-демонстрационная лаборатория «Погодная станция» и ее функциональные возможности.

Практическая часть:

Знакомство с устройством и принципами работы метеорологических приборов.

Явления погоды

Теория:

Знакомство с элементами погоды.

Наблюдения за общим состоянием погоды: атмосферным давлением, температурой воздуха, силой и направлением ветра, осадками, световыми и другими явлениями в атмосфере.

Ознакомление с приемами наблюдений и состоянием календаря погоды. Проведение записи по форме (см. Приложение).

Практическая часть:

Составление календаря погоды на основе наблюдений.

Графическое оформление изменения температуры, осадков, влажности воздуха, силы и направления ветра и других элементов погоды в течение года.

Наблюдения за атмосферным давлением

Теория:

Понятие об атмосферном давлении. Единица измерения давления воздуха. Неравномерность распределения давления воздуха на Земле. Изменение давления с высотой.

Важность и необходимость постоянных наблюдений за изменением давления воздуха для прогнозов погоды.

Приборы для измерения атмосферного давления. Ртутный барометр, анероид, барограф, их устройство, установка, производство отсчетов.

Практическая часть:

Составление графического суточного, месячного и годового хода атмосферного давления (по данным метеорологических станций, климатологических справочников, своих наблюдений и др.) Суточная и годовая амплитуда давления.

Солнце-источник тепла и света

Теория:

Солнце – источник тепла и света на Земле. Малая теплопроводность воздуха. Перенос тепла перемещением воздуха.

Теплые и холодные воздушные массы и их свойства.

Неравномерность нагревания и охлаждения воздуха в течение года на разных участках земного шара.

Понятие космической погоды.

Приборы для измерения температуры воздуха. Термометры и термографы.

Практическая часть:

Составление графиков суточного и годового хода температуры воздуха (по данным наблюдений, проводимых учащимися, по материалам СМИ).

Вычисление средней суточной температуры воздуха.

Суточная и годовая амплитуда температуры воздуха.

Понятие космического ветра

Теория:

Причина возникновения ветра.

Понятие космического ветра.

История

Характеристики

Медленный солнечный ветер

Быстрый солнечный ветер

Возмущенные потоки

Феномены, порождаемые солнечным ветром

Практическая часть:

Выполнение практического задания.

Авиационная метеорология

Теория:

Метеорологические элементы;

Точка росы.

Практическая часть:

Ежедневные наблюдения и измерения толщины снежного покрова по постоянной рейке. Запись ежедневных наблюдений над высотой снежного покрова.

Проведение наблюдений над глубиной промерзания почвы (до 10 см) с осени, а также и за тем, на какую (мерзлую или талую) землю выпал снег.

Проследить весной глубину постепенного оттаивания земли.

Составление графиков месячного и годового хода выпадения снега; обязательно указать дату первого и последнего выпадения снега.

Наблюдения за метелями.

Определение видов метелей: метель-вьюга, метель с выпадением снега, низовая метель. Метель, поднимающая сильным ветром снег с земли на высоту до нескольких метров, метель-поземка (перенос очень мелких частичек снега у поверхности земли при ясном небе). Результат поземки – сугробы.

Определение силы, времени возникновения и исчезновения метелей, а также направления и силы ветра. Образование снежных заносов и меры борьбы с ними.

Наблюдения за инеем, изморозью.

Образование инея. На каких поверхностях он больше осаждается: горизонтальных (крышах домов, опавших листьях деревьев, поверхности почвы и др.) или вертикальных.

Определение времени образования и исчезновения инея и его интенсивности. Запись количества дней с инеем.

Наблюдения над изморозью. Отличие изморози от инея. Наблюдения за образованием изморози в пасмурную, туманную погоду, при слабом ветре или при сильных морозах, когда в воздухе плавают ледяные кристаллы.

Осаждение изморози не только на горизонтальных, но преимущественно и на вертикальных предметах: на ветках деревьев и кустарников, на хвое, столбах и проводах ЛЭП, а также на выступающих углах и краях предметов с наветренной стороны.

Время появления и исчезновения изморози, интенсивность. При каких погодных условиях изморозь бывает наиболее обильной.

Практическая часть:

Пронаблюдать интенсивность инея, время его исчезновения.

Проследить, при каких погодных условиях образуется иней (направление и сила ветра, облачность, влажность воздуха и т. д.).

Произвести фотографирование и зарисовки в дневнике отдельных кристаллов изморози и целых веток, покрытых густым слоем изморози; зарисовку ландшафтов в уборе изморози.

Запись наблюдений над метелями, гололедицей, инеем, изморозью.

Наблюдения за летними видами осадков

Выпадение дождя, града и других осадков. Выпадение туманов.

Практическая часть:

Наблюдение и запись времени выпадения, интенсивности, продолжительности и количество (в миллиметрах) осадков.

Проведение наблюдений за распределением осадков по сезонам года.

Наблюдение силы, направления ветра, количества облачности и формы облаков. Величину, форму и цвет градовой тучи, форму и величину градин, их строение.

Фиксация случаев выпадения сильного града. Сопровождение града грозой или дождем. Фиксация повреждений, произведенных градом.

Туманы. Фиксирование дней с туманами, время их образования и характер.

Время начала образования тумана и конца его рассеивания. Случаи движения тумана над местом наблюдения, сила и направления ветра. При каких погодных условиях образовался туман, его интенсивность.

Описание случаев сильных туманов и затруднений, какие они создавали в движении различных видов транспорта.

Роса. Отмечать первую и последнюю росу в году, дни с росой, время ее появления и исчезновения. На каких предметах и поверхностях роса больше осаждается, и при каких погодных условиях.

Определение наличия росы и ее интенсивности на глаз.

Космическая погода на планетах

Теория:

«Погода» на Марсе;

«Погода» на Венере;

«Погода» на Луне.

Практическая часть:

Выполнение практического задания.

Космическая погода, её влияние на погоду Земли

Теория:

Мониторинг «космической погоды»;

Космическая радиация;

Космическая погода, ее связь с привычной метеорологией.

Практическая часть:

Выполнение практического задания.

Состояние и прогноз космической погоды

Теория:

ИЗМИРАН;

Космические исследования в области космической погоды;

Космическая погода как фактор влияния на земные процессы.

Практическая часть:

Выполнение практического задания.

Составление прогноза погоды по местным признакам

Местные признаки погоды. Дневник местных признаков погоды.

Практическая часть:

Проведение наблюдений и за световыми явлениями в атмосфере: зори, мерцание звезд, молния и др.

Составление дневника местных признаков погоды.

Фенология

Теория:

Основы фенологии. Сезонные феноиндикаторы.

Практическая часть:

Выполнение практического задания.

Методическое обеспечение образовательной программы.

| № | Раздел и тема программы | Формы занятий | Приемы и методы | Дидактический материал | Техническое оснащение | Формы подведения итогов |

| 2. Метеорология как наука | ||||||

| 2.1 2.2 2.3 2.4 | Связь метеорологии с другими науками: физикой, географией и т.д.

| презентация, беседа, практическое занятие | вербальный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный | схемы, презентации, Рабочая тетрадь: «Экосистема планеты Земля и её взаимосвязь с экологией космического пространства» | интерактивная доска SMART, компьютер, макеты, глобус, теллурий, географическая карта, учебные фильмы | тестирование, составление альбомов «русские метеорологи» |

| 3. Космические исследования в области погоды | ||||||

| 3.1 3.2 3.3 | Космические метеорологические спутники. Космические метеорологические спутники СССР и России. | презентация, беседа, практическое занятие | вербальный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный | схемы, презентации | интерактивная доска, SMART компьютер, макеты, глобус, теллурий, географическая карта, учебные фильмы, приборы-самописцы, Учебно-демонстрационная лаборатория «Погодная станция» | тестирование

|

| 4. Явления погоды | ||||||

| 4.2 | Наблюдения за общим состоянием погоды | презентация, беседа, практическое занятие | объяснительно-иллюстративный | схемы, презентации | интерактивная доска SMART, компьютер, приборы-самописцы. наборы «Профессор Эйн» | тестирование, дневник наблюдения |

| 5. Наблюдения за атмосферным давлением | ||||||

| 5.2 5.3 5.4 | Изменение давления с высотой. Важность и необходимость постоянных наблюдений за изменением давления воздуха для прогнозов погоды.

| презентация, беседа, практическое занятие | вербальный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный | дидактические карточки, мультимедийные материалы | интерактивная доска SMART, компьютер, приборы-самописцы, наборы «Профессор Эйн»

| тестирование, дневник наблюдения |

| 6. Солнце-источник тепла и света | ||||||

| 6.2 6.3 | Неравномерность нагревания и охлаждения воздуха в течение года на разных участках земного шара. Понятие космической погоды.

| презентация, беседа, практическое занятие | вербальный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный | дидактические карточки, мультимедийные материалы | интерактивная доска SMART, компьютер, | защита проектов |

| 7. Понятие космического ветра | ||||||

| 7.1 7.2 7.3 | Причина возникновения ветра. Понятие космического ветра. Характеристики солнечного ветра

| презентация, беседа, практическое занятие | объяснительно-иллюстративный | дидактические карточки, мультимедийные материалы, Рабочая тетрадь «Космическая погода» | интерактивная доска SMART, компьютер, макеты, глобус, теллурий, географическая карта, учебные фильмы | тестирование, дневник наблюдения |

| 8. Авиационная метеорология | ||||||

| 8.1 8.2

| Метеорологические элементы; Точка росы.

| лекция, практическое занятие | объяснительно-иллюстративный | дидактические карточки, мультимедийные материалы | интерактивная доска SMART, компьютер | мониторинг |

| 9. Наблюдения за летними видами осадков | ||||||

| 9.1 | Наблюдения за летними видами осадков | презентация, беседа, практическое занятие | наглядный, практический | дидактические карточки, мультимедийные материалы | интерактивная доска SMART, компьютер | мониторинг осадков, тестирование |

| 10. Космическая погода на планетах | ||||||

| 10.1 10.2 10.3 | «Погода» на Марсе; «Погода» на Венере; «погода на Луне».

| презентация, лекция, практическое занятие | наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный | дидактические карточки, мультимедийные материалы, Рабочая тетрадь «Космическая погода» | интерактивная доска SMART, компьютер, макеты, глобус, теллурий, географическая карта, учебные фильмы | защита проектов |

| 11. Космическая погода, её влияние на погоду Земли | ||||||

| 11.1 11.2 11.3 | Мониторинг «космической погоды»; Космическая радиация; Космическая погода, ее связь с привычной метеорологией. | презентация, лекция, практическое занятие | объяснительно-иллюстративный | дидактические карточки, мультимедийные материалы, Рабочая тетрадь «Космическая погода» | интерактивная доска SMART, компьютер, макеты, глобус, теллурий, географическая карта, учебные фильмы | тестирование, защита проектов |

| 12. Состояние и прогноз космической погоды | ||||||

| 12.1 12.2 12.3 | ИЗМИРАН; Космические исследования в области космической погоды; Космическая погода как фактор влияния на земные процессы | Презентации: «ИЗМИРАН-центр космической метеослужбы»; лекция, практическое занятие | наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный | схемы, презентации | интерактивная доска SMART, компьютер, учебные фильмы: «ИЗМИРАН-центр космической метеослужбы»; «Космические исследования в области космической погоды» | тестирование, защита проектов |

| 13. Составление прогноза погоды по местным признакам | ||||||

| 13.1 13.2 | Местные признаки погоды. Дневник местных признаков погоды

| презентация, лекция, практическое занятие | наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный | схемы, презентации | интерактивная доска SMART, компьютер, макеты, глобус, теллурий, географическая карта | мониторинг осадков, тестирование |

| 14. Фенология | ||||||

| 14.1 14.2 | Основы фенологии. Сезонные феноиндикаторы. | презентация, лекция, практическое занятие | наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный | схемы, презентации, дидактические карточки, мультимедийные материалы

| интерактивная доска SMART, компьютер | тестирование, защита проектов |

Материально-техническое обеспечение образовательной программы:

Занятия по реализации образовательной программы осуществляются в специально оборудованном для занятий помещении. В помещении имеются столы и стулья, шкафы, в которых хранится демонстрационное и лабораторное оборудование, интерактивная доска, компьютер с возможностью доступа в Интернет, различные устройства для демонстрации действия физических законов и явлений, наборы для проведения экспериментов. Для реализации программы необходимы также: метеорологические приборы для измерения влажности, температуры воздуха, атмосферного давления, метеорологическая площадка для наблюдений.

Список рекомендуемой литературы для педагогов:

Дроздов О. Климатология. – Гидрометиздат. 1989.

Качурин Л.Г. Методы метеорологических измерений. - Ленинград: Гидрометеоиздат. 1985

Краля Н.А. Метод учебных проектов как средство активизации учебной деятельности учащихся: Учебно-методическое пособие / Под ред. Ю.П. Дубенского. - Омск: Изд-во ОмГУ, 2005.

Матвеев Л.Т. Основы общей метеорологии. Физика атмосферы. – Ленинград: Гидрометеоиздат. 1965.

Моргунов В.К. Конспект лекций по курсу «Климатология и метеорология». – Новосибирск. 2001.

Обухов А.С. Развитие исследовательской деятельности школьников. – М.: Прометей. 2006.

Озеров А.Г. Исследовательская деятельность учащихся в природе: Учебно-методическое издание. – М.: ФЦДЮТиК, 2005.

Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие для учителей и студентов вузов – М.:АРКТИ,2005.

Савенков А.И. Игры, дающие старт исследовательской деятельности. //Директор школы, 2004, №1.

Савенков А.И. Исследования на дому. Методические рекомендации // Исследовательская работа школьников, 2002, №1.

Соколова Т.Е. Информационная культура младшего школьника: Учебно-методическое пособие (Вып.1-5). - Самара: Издательство “Учебная литература”, 2007.

Угрюмов А.И. Долгосрочные метеорологические прогнозы. – Спб.: РГГМУ. 2006.

Хромов С.П. Мамонтова Л.И. Метеорологический словарь. – Ленинград: Гидрометеоиздат. 1974.

Хромов С.П., Петросянц М.А Метеорология и климатология. - МГУ, Наука. 2006.

Список рекомендуемой литературы для обучающихся:

Рощин В.А. Сам себе синоптик. – М.: Просвещение. 1983.

Экологический энциклопедический словарь. - М.: Издательский дом «Ноосфера», 1999.

Энциклопедия для детей. Астрономия. – М.: Аванта+. 1998.

Энциклопедия для детей. - М.: Слово, 2001.

Список литературы, используемой при написании образовательной программы:

Дроздов О. Климатология. – Гидрометиздат. 1989.

Краля Н.А. Метод учебных проектов как средство активизации учебной деятельности учащихся: Учебно-методическое пособие / Под ред. Ю.П. Дубенского. - Омск: Изд-во ОмГУ, 2005.

Матвеев Л.Т. Основы общей метеорологии. Физика атмосферы. – Ленинград: Гидрометеоиздат. 1965.

Обухов А.С. Развитие исследовательской деятельности школьников. – М.: Прометей. 2006.

Озеров А.Г. Исследовательская деятельность учащихся в природе: Учебно-методическое издание. – М.: ФЦДЮТиК, 2005.

Савенков А.И. Исследования на дому. Методические рекомендации // Исследовательская работа школьников, 2002, №1.

Соколова Т.Е. Информационная культура младшего школьника: Учебно-методическое пособие (Вып.1-5). - Самара: Издательство “Учебная литература”, 2007.

Приложение

Признаки погоды

Признаки устойчивости ясной погоды:

Атмосферное давление высокое и в течение суток почти не изменяется.

Жаркий день и холодная ночь.

Тихая ночь, утром возникает ветер, усиливается к полудню, затихает к вечеру.

Сильная роса (иней).

Туман, возникающий к вечеру в низинах, усиливается ночью, утром (после восхода солнца) исчезает.

Признаки перемены погоды к ненастью:

Давление понижается. При быстром падении давления можно ждать бури.

Ночью нет росы, а в низинах тумана.

Вечером становится теплее, чем утром.

Ветер резко меняет направление.

Ярко-красная заря утром.

Солнце садится за тучу, над которой видны перистые или перисто-слоистые области.

Признаки устойчивой ненастной погоды:

Низкое давление; в течение суток продолжает падать.

Температура воздуха в течение суток изменяется мало.

Усиление ветра к вечеру.

Большая относительная влажность воздуха без резких изменений.

Небо сплошь покрыто облаками.

Признаки перемены погоды к ясной:

Повышение атмосферного давления.

Понижение температуры воздуха к вечеру.

Увеличение разницы между дневной и ночной относительной влажностью воздуха.

Появление тумана к вечеру.

Переменная облачность – просветы голубого неба.

Ветер изменяет направление – становится северо-западным, порывистым.

Вокруг луны больше венцы.

Признаки наступления дождливой погоды:

Давление воздуха понижается.

Днем и ночью температура почти одинаковая; в поле и в лесу, в низинах и на холмах одинаково тепло.

В той части неба, откуда дует ветер, появляются перистые облака, вытянутые узкими полосками с загнутыми и «размазанными» концами – первые предвестники приближающегося циклона. Чем быстрее движутся эти облака, тем быстрее наступит ненастье: если они быстро приближаются к вам, то дождь пойдет через 8–12 часов, если они движутся медленно, то ненастье наступит лишь через 1–2 дня.

Облачность постепенно усиливается, дождевые облака затягивают сплошной пеленой все небо.

На ясном небе вокруг солнца или луны появляется большой белый круг.

Ветер к вечеру усиливается, становится порывистым.

Вечерняя заря приобретает ярко-красную или багровую окраску, солнце садится в тучу.

Роса не оседает; если появляется туман, то он образует сплошную высокую завесу, а не низкую пелену и не исчезает после восхода солнца.

Дым из труб (и от костра) в безветренную погоду низко стелется над землей.

• Ласточки и стрижи низко летают над землей.Птицы «купаются» в пыли.

Лягушки прыгают в жаркий полдень в лесу, а под вечер – по дорогам.

Собаки катаются по земле.

Кошки вылизывают шкуру и прячут мордочку.

Кислица, клевер, одуванчик, фиалка душистая, цикорий и др. закрывают свои цветки.

Сильно пахнут цветы акации, жимолости, донника. Около них наблюдается много насекомых.

Муравьи прячутся в муравейнике.

Признаки сохранения дождливой погоды:

Давление почти не меняется.

Ветер слабый или штиль.

Облачность сплошная, без прояснений.

От падающих капель дождя на лужах образуются пузыри.

Летающие насекомые прячутся в кронах деревьев и кустарников, под листьями травянистых растений.

Куры не прячутся от дождя.

Признаки наступления хорошей погоды:

Атмосферное давление повышается.

Вечером выпадает роса и остается до утра.

Днем жарко, а ночью холодно.

Во время дождя – сильный, порывистый ветер.

Ветер усиливается днем и стихает к ночи.

Исчезают серые рваные облака, в сплошной пелене появляются разрывы с голубым небом.

Солнце садится в безоблачном небе.

Ветви ели подняты вверх.

Ласточки и стрижи летают высоко.

Радуга возникает в первой половине дня.

Ночь ясная со звездами.

Пауки ткут паутину.

Признаки сохранения хорошей погоды:

Атмосферное давление относительно высокое и остается без изменений или медленно возрастает.

В течение суток температура воздуха резко меняется: днем жарко, ночью прохладно.

Вечером и ночью в лесу заметно теплее, чем на открытом месте, а в низине заметно прохладнее.

Ветер слабый, усиливается днем и стихает к ночи.

Вечерняя заря имеет золотисто-желтую окраску с розовым оттенком. Зеленоватая заря предвещает продолжительную сухую погоду.

После захода солнца в низинах, над прудом, рекой, болотом появляется туман.

Выпадает обильная роса, остающаяся до утра.

Дым поднимается вертикально.

Листья папоротника-орляка закручены вниз, ветви ели и можжевельника подняты вверх.

Ласточки и стрижи летают высоко над землей.

Пауки активны, строят новую паутину.

Приложение

Календарь погоды нашей местности

| Дата | Часы | Температура в ºС | Давление в мм рт. ст. | Ветер | Облачность и виды облаков | Вид осадков, в баллах | Вывод погоды за день | Другие явления в природе | Примечания |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Приложение

Шкала Бофорта для определения скорости ветра

| Сила ветра в баллах | Скорость ветра, м/сек | Действие ветра |

| 0 – штиль | 0–0,5 | Дым поднимается вертикально, листья деревьев неподвижны |

| 1 – тихий | 0,6–1,7 | Дым поднимается наклонно, листья неподвижны |

| 2 – легкий | 1,8–3,3 | Дуновение ветра чувствуется лицом, листья шевелятся |

| 3 – слабый | 3,4–5,2 | Ветер колышет листья, тонкие ветки, флаги. На поверхности стоячих водоемов появляется рябь |

| 4 – умеренный | 5,3–7,4 | Ветер колеблет большие ветки с листьями, наклоняет верхушки деревьев, поднимает с земли пыль |

| 5 – свежий | 7,5–9,8 | Ветер раскачивает тонкие стволы деревьев, свистит в ушах, на поверхности воды образует волны |

| 6 – сильный | 9,9–12,4 | На гребнях стоячих вод образуются барашки. Гудят телеграфные столбы. Ветер раскачивает большие голые сучья деревьев, свистит около домов |

| 7 – крепкий | 12,5–15,2 | Ветер раскачивает стволы деревьев без листьев, затрудняет ходьбу против ветра |

| 8 – шторм | 15,3–18,2 | Ветер колеблет большие деревья, ломает сучья и тонкие стволы деревьев, сильно затрудняет движение пешехода |

| 9 – ураган | 18,3–21,5 | Ломает большие голые сучья и стволы деревьев, сдвигает с места легкие предметы, сносит крыши |

Приложение

Наблюдения за облачностью

Измерять количество облаков надо с открытого места с хорошим обзором. Облачность определяется на глаз по 10-балльной системе. Безоблачное небо – 0 баллов, небо полностью покрыто облаками – 10 баллов. Таким образом, 1 балл в этой системе равен примерно 10% общей поверхности неба.

Для прогноза погоды по местным признакам важно отмечать форму облаков.

1-е семейство – облака верхнего яруса: перистые, перисто-кучевые и перисто-слоистые. Эти облака всегда тонкие, прозрачные, вуалеподобные или в виде тончайших полос и перьев, почти не дают тени и осадков. Сквозь них просвечивает голубое небо, а вокруг солнца или луны часто виден светящийся круг – гало.

2-е семейство – облака среднего яруса: высококучевые и высокослоистые. Солнце через них просвечивает слабо. Вокруг солнца и луны эти облака образуют венцы – цветные узкие кольца, снаружи – красные, внутри – желтые. От этих облаков часто вниз идут нитевидные «хвосты» – полосы падения осадков, которые испаряются, не достигая поверхности земли.

3-е семейство – облака нижнего яруса: слоисто-кучевые, слоистые и слоисто-дождевые. Эти облака образуют сплошную серую массу в виде гряд, волнистого покрова или однородной пелены, солнечный диск через них не просвечивает. Слоисто-кучевые облака, похожие на крупные гряды, разделены просветами или имеют вид сплошного волнистого покрова. Осадки из них обычно не выпадают. Слоистые облака (однородный серый слой) дают осадков мало, в виде мелкой мороси. Слоисто-дождевые облака – темная бесформенная масса, понизу которой проносятся темные и мрачные облачные клочья, дают обложные осадки.

4-е семейство – облака вертикального развития, бывают при ясной погоде и не имеют связи с фронтами. Своим происхождением эти облака обязаны дневным конвекционным потокам воздуха. Образуются при нагревании земной поверхности в однородной воздушной массе. Кучевые облака имеют вид холмов с горизонтальным основанием и куполообразной вершиной. Цвет иногда синеватый. Даже при сильном развитии дают слабые осадки. Кучево-дождевые облака темно-серые или синие. У их основания видны полосы падения осадков. Вершины поднимаются в виде огромных горообразных масс. Из этих облаков выпадают ливни.

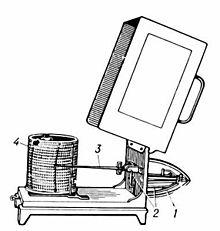

Учебно-демонстрационная лаборатория

«Погодная станция»

Учебно-демонстрационная лаборатория для определения метеорологических параметров в автоматическом режиме.

«Погодная станция» имеет функцию прогноза погоды, которая учитывает координаты места расположения комплекса, время года, текущее значение атмосферного давления и его изменение, скорость и направление ветра, температуру и влажность воздуха, количество осадков, интенсивность солнечного излучения и показатель испаряемости, дозу ультрафиолетового излучения и его индекс.

Посмотрев на модель и взглянув на сводку метеорологических параметров, можно узнать всё о погоде в настоящий момент.

Приложение

Для того, чтобы Вы могли воспользоваться данными о погоде, полученными с помощью нашей погодной станции, предлагаем Вам значение некоторых специальных терминов:

Индекс жары

Зависимость ощущений человека от разных степеней влажности воздуха метеорологи назвали индексом жары или ощущаемой температурой (heat index). Значения индекса жары, также как и значения комфортной температуры, были получены в результате биометеорологических исследований и простой формулы для их вычислений не существует.

Точка Росы

Это температура, при которой водяные пары или влажность, содержащаяся в окружающем нас воздухе, понижается настолько, что данный пар превращается в капельки воды. То есть происходит процесс конденсации водяных паров.

Солнечное излучение

Солнце постоянно излучает огромное количество энергии. Только часть его достигает Земли. Но даже эта часть солнечной энергии, попадающая на Землю в течение одного дня, может покрыть все потребности человечества в энергии на целый год. К сожалению, не вся эта энергия может быть использована. Часть солнечной энергии поглощается атмосферой или отражается обратно в космос.

Интенсивность солнечного света, которая достигает земли, меняется в зависимости от времени суток, года, местоположения и погодных условий. Общее количество энергии, подсчитанное за день или за год, называется иррадиацией (или еще по-другому "приход солнечной радиации") и показывает, насколько мощным было солнечное излучение. Иррадиация измеряется Вт*ч/м2 в день, или другой период.

Индекс THSW

Ощущаемая температура на открытом воздухе учитывающая: температуру и влажность воздуха, нагревающий эффект солнца и охлаждающий эффект ветра.

Тепловой индекс

Это показатель, характеризующий действие на организм человека параметров микроклимата (температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового облучения).

Холод ветра, или охлаждение ветром

Охлаждение ветром учитывает то, как скорость ветра воздействует на наше восприятие температуры воздуха. Чем сильнее дует ветер, тем быстрее исчезает тепло, и тем холоднее вы себя чувствуете. При более высоких температурах ветер обладает греющим эффектом.

Влажность

Влажность воздуха — это величина, характеризующая содержание водяных паров в атмосфере Земли — одна из наиболее существенных характеристик погоды и климата.

Ультрафиолетовое излучение

Ультрафиолетовое излучение (ультрафиолет, УФ, UV) — электромагнитное излучение, занимающее диапазон между видимым и рентгеновским излучением

Видимое излучение — участок спектра электромагнитного излучения, воспринимаемый человеческим глазом.

Приложение

Метеорологические приборы (механические)

Гигрограф (др.-греч. ὑγρός — влажный и γράφω — пишу) — прибор для непрерывной регистрации относительной влажности воздуха. Чувствительным элементом гигрографа служит пучок обезжиренных человеческих волос или органическая плёнка. Запись происходит на разграфленной ленте, надетой на барабан, вращаемый часовым механизмом. В зависимости от продолжительности оборота барабана гигрографы бывают суточные и недельные.

Порядок подготовки к регистрации параметров:

Смена диаграммной ленты и заполнение пера чернилами в процессе эксплуатации прибора производится следующим образом:

А. Открыть крышку прибора, отвести стрелку с пером от барабана часового механизма, снять барабан.

Б. Снять с барабана ленту, на ней записать (год, месяц, число, время прекращения записи и точностью до одной минуты.

В. Завести часовой механизм.

Г. Наложить ленту на барабан.

Д. Установить лентодержатель, надеть барабан на центральную ось.

Е. Отметить на ленте время начала записи.

Ж. Проверить качество записи пера.

З. Поворотом барабана часового механизма от руки установить его в положение при котором перо будет находиться на делении ленты соответствующему данному моменту времени.

И. Закрыть крышку.

Барограф (из др.-греч. βάρος «тяжесть, вес» и γράφω «пишу») — самопишущий прибор для непрерывной записи значений атмосферного давления. Применяется на метеорологических станциях, а также на самолётах и аэростатах для регистрации высоты (по изменению давления).

В зависимости от принципа действия приёмной части барографы разделяют на анероидные барографы и ртутные — весовые и поплавковые. Распространены на практике анероидные барографы, приёмная часть которых состоит из нескольких анероидных коробок, скрепленных вместе.

При изменении атмосферного давления коробки сжимаются или растягиваются, в результате чего их крышка перемещается вверх или вниз. Это перемещение передаётся перу, которое чертит кривую на разграфленной ленте. 1 мм записи по вертикали соответствует около 1 мбар (1 мбар=100 н/м2). По времени полного оборота барабана барографы подразделяются на суточные и недельные. Работа барографа контролируется сравнением его с ртутным барометром.

Барограф с повышенной чувствительностью называется микробарографом, изменение давления в 0,1 мбар соответствует 1-3 мм вертикального перемещения пера.

Термограф

Термо́граф — прибор для непрерывной регистрации температуры воздуха, воды и др. Чувствительным элементом термографа может служить биметаллическая пластинка, термометр жидкостной или термометр сопротивления. В метеорологии наиболее распространён термограф, чувствительным элементом которого является изогнутая биметаллическая пластинка, деформирующаяся при изменении температуры. Перемещение её конца передаётся стрелке, которая чертит кривую на разграфленной ленте. 1 мм записи по вертикали соответствует около 1 °C. По времени полного оборота барабана термографы подразделяются на суточные и недельные. Работа термографа контролируется по ртутному термометру.

Термограф: 1 — биметаллическая пластинка; 2 — передаточные рычаги; 3 — стрелка; 4 — барабан.

Гигрометр

Гигрометр предназначен для измерения относительной влажности воздуха на метеорологических станциях. В основе работы лежит деформационный метод измерения влажности. Чувствительным элементом гигрометра является обезжиренный человеческий волос, который изменяет свою длину при изменении парциального давления водяного пара в воздухе.

Самописцы метеорологические

|

| М-16АС, М-16АН термограф | Термограф М-16АС, М-16АН применяется для одновременного измерения и регистрации на диаграммном бланке температуры воздуха в наземных условиях |

|

| М-21АС, М-21АН гигрограф | Гигрограф М-21АС, М-21АН применяется для измерения и регистрации относительной влажности воздуха в наземных условиях |

|

| М-22АС, М-22АН барограф метеорологическианероидный | Анероидный метеорологический барограф М-22АС, М-22АН применяется для непрерывной регистрации во времени изменения атмосферного давления в наземных условиях |