| Экскурсия по четвёртому залу музея «Современный русский алфавит».

Слайды № 12,13,14. | А теперь мы переходим с вами в четвёртый зал нашего музея, где представлены буквы современного русского алфавита.

Спасибо, уважаемые буковки! Вы очень хорошо себя представили. Садитесь на место. Вы знаете, ребята, что у каждой буковки есть своя история, своя сказка. И сейчас несколько букв нам их расскажут.

Первой нам пришла рассказать свою историю буковка Ж. Пожалуйста.

- Спасибо, буковка Ж.

- Следующей пришла рассказать свою историю буковка Ю. Пожалуйста.

- Спасибо, буковка Ю.

- Следующей в гости пришла буковка Б. Послушаем её рассказ.

- Спасибо, буковка Б.

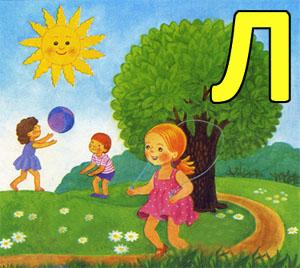

- А теперь встречаем прекрасную букву Л.

- Спасибо, буковка Л.

- Буква Д тоже приготовила Вам, ребята, сказку о себе.

- Спасибо, буковка Д.

- Встречаем букву В.

- Спасибо , буковка В.

- А теперь перед нами загадочная и редкая гостья – буква Э.

- Спасибо, буковка Э.

- Буква Я принесла нам интересный рассказ о себе.

- Спасибо, буковка Я.

- Каждая буква нашего музея рассказать ещё много нового и интересного. Поэтому мы будем ждать новых встреч с нашими гостями. А сейчас, в конце нашей экскурсии по музею буковки приготовили для посетителей небольшой подарок – песню. | Дети выходят к доске, встают полукругом. Две девочки поют алфавит.

Учащиеся читают стихи Б.Заходера «Азбука фантазёров», держа перед собой и поднимая плакат с буквой..

А Всем известна буква А –

Буква очень славная.

Да к тому же буква А

В алфавите главная. Б Веселый, толстый клоун

Играет на трубе.

На этого пузатого

Похожа буква Б. В В - буква очень важная,

Воображала страшная.

Грудь колесом, живот надут,

Как будто нет важнее тут. Г Аист на одной ноге

Напоминает букву Г. Д Д - словно домик аккуратный

С высокой крышею двускатной. Е В слове ель мы Е услышим,

Букву Е мы так напишем:

Ствол и у ствола три ветки.

Букву Е запомним, детки. Ё Ёлка то же, что и ель,

А над ёлочкой капель.

Капли-точки добавляем,

Ё - мы букву так читаем. Ж Ж имеет столько ножек,

Будто буква ползать может.

Буква Ж наверняка

На бумаге тень жука. З На эту букву посмотри!

Она совсем как цифра 3.

3 не просто завитушка,

3 - пружина, крендель, стружка. И И похожа на гармошку

И на испуганную кошку.

И - меж двух прямых дорог

Одна легла наискосок. Й А дальше по порядку

Я назову И - и краткое. К К одною лапкой пляшет,

А другою лапкой машет,

И при этом буква К

Будто усики жука. Л Алфавит продолжит наш

Буква Л - лесной шалаш. М Знать эту букву нехитро,

Кто был хоть раз в метро,

По вечерам нам светит всем

Между домами буква М. Н У меня про букву Н

Вдруг сложилась песенка:

Н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н-н –

Получилась лесенка. О Буква О - луна и солнце,

В доме круглое оконце.

И часы, и колесо,

И это, кажется, не всё. П Говорил недавно кто-то:

П похожа на ворота,

Возражать мне было лень,

Я-то знал, что П как пень. Р Как запомнить букву Р?

Каждый может, например,

Руку на бочок поставить

И друг другу Р представить. С В небе таял лунный серп,

Серп склонялся на ущерб.

И поэтому с небес

Нам светила буква С. Т На антенну Т похожа

И на зонт как будто тоже. У Буква У напоминает ушки

У зайчонка на макушке.

У улитки рожки тоже

Так на букву У похожи. Ф Ф надула свои щеки

Или встала руки в боки. Х Буква X, ты хохотушка

И хорошая хвастушка!

Хоровод мы заведем,

Дружно, весело споем. Ц Буква Ц стоит бочком

И цепляет всех крючком. Ч Рисовали цифру 4 –

Букву Ч мы начертили. Ш Буква Ш в таких словах:

Школа, шест, шарада, шах.

Букву Ш я написала:

Три шеста и снизу шпала. Щ Эта буква Щ как будто...

Все сомненья бросьте.

Украшает эту букву

Поросячий хвостик. Ъ Твердый знак -Ъ -

пишут так:

Колесо и спичка,

Позади - косичка. Ы Ы... Какая ты толстушка!

Твой животик как подушка.

Чтобы легче ей ходить,

Палочку пришлось добыть. Ь Букву Р перевернули,

И уселись как на стуле,

И назвали букву так -

мягкий знак - Ь. Э Буква Э - как ни взгляни –

Увидишь клещи и клешни. Ю Вся согнулась буква Ю,

Держит палочку свою.

Вот и выглядит такою –

Старой бабкою с клюкою. Я Куча яблок на прилавке...

И заметил, я друзья:

Если б яблоку две лапки,

Сразу б вышла буква Я.

Дети садятся на места в группах. Выходят по одному и рассказывают сказки и рассказы о буквах Ирис Ревю . В зависимости от уровня подготовки и возможностей учащихся, их количество и содержание можно сократить и оставить самое важное и интересное на усмотрение учителя.

Рассказ про букву Ж  Автор рассказа: Ирис Ревю Автор рассказа: Ирис Ревю Мы добрались с вами до восьмой буквы Алфавита – буквы Ж. Буква Ж – жизнерадостная, не жёсткая, жизнелюбивая, не жадная. Количество ножек у буквы Ж, как у жука — шесть. Букву Ж часто сравнивают с жуком не только из-за количества ножек, но и потому, что она, так же как и жуки, любит жужжащие звуки: Ж-ж-ж-ж-ж. Любимые животные буквы Ж – это жаворонок, жираф, жерлянка, журавль, жаба, жерех. А ещё группа животных под названием жвачные: овцы, козы, быки, олени, антилопы. Буква Ж гордится тем, что она стоит во главе слова «жизнь». Буква Ж умеет журчать, жужжать, жонглировать, желать, журить, жмуриться. У неё железный характер. Какие ваши любимые имена на букву Ж?

Ответ: Жорж, Жанетта, Жора, Жанна, Женя Помещение, в котором живут люди?

Ответ: жилище Детская игра на букву Ж?

Ответ: жмурки Кто присуждает награды на конкурсах?

Ответ: жюри Хищный жук, вредитель посевов?

Ответ: жужелица

Рассказ про букву Ю  Автор рассказа: Ирис Ревю Автор рассказа: Ирис Ревю Когда-то, когда я была маленькой, то неожиданным образом познакомилась с буквой Ю. Произошло это так. Родители купили мне новую игрушку и сказали, что она называется «юла». Долго я не могла выговорить это слово. И получалось просто «ла». Но однажды, когда я играла во дворе, ко мне подошла девочка, и назвалась Юлей. Её имя я тоже не могла выговорить, но девочка оказалась упорной, и долго повторяла со мной своё имя. Она называла слова, имена, начинающиеся на букву Ю, а я за ней повторяла.: юбка, Юра, Юрий, Юля, Юлия… Потом Юля задавала вопросы и сама же на них отвечала. А я слушала, как правильно произносится буква Ю. — Где тепло?

— На юге.

— Что такое юрта?

— Юрта – это такой дом, где живут люди, которых мы называем кочевниками (путешественниками). Когда я с прогулки вернулась домой, то увидев знакомую игрушку, сказала: «Это – юла». Рассказ про букву Б  Автор рассказа: Ирис Ревю Автор рассказа: Ирис Ревю

Следом за буквой А в Алфавите идёт буква Б. — Ба, знакомые все лица! Вернее, знакомая всем нам буква Б. Какая она, буква Б? Большая балаболка, болтушка, с богатым брюшком. И как у неё не вырастет брюшко, если в булочной она покупает булочки и багеты, бисквиты и батоны, бриоши и блинчики, бублики и баранки? А на обед предпочитает бульон с бутербродом. Болеть буква Б не любит. Болезни – это не для неё. Здоровье у буквы Б — богатырское. Она — бодрая, летом любит бегать босиком, зимой заниматься биатлоном, а также боксом, борьбой, баскетболом, играть в бильярд, ходить в бассейн.

Рассказ про букву Л  Автор рассказа: Ирис Ревю Автор рассказа: Ирис Ревю Буква Л – ладная, ласковая, любознательная, любопытная, любезная, лиричная. Она — тринадцатая буква русского алфавита. Любимые растения буквы Л – лавр, лаванда, липа, ландыш, лук, лиственница. Буква Л умеет любить и любоваться, лечить и лепить, любопытствовать и любезничать. А ещё она великолепно умеет бегать на лыжах. Леопард, лошадь, ласточка, лама, лань, летучая мышь, лебедь, лев, лось – самые главные животные для буквы Л. Линии буква Л чертит — по линейке, гулять ходит — в лесопарк, из теста делает – лепёшки, когда заболеет – пьёт лекарство, танцует – лезгинку. Буква Л хитрая, как лисичка. Её любимые кушанья – грибы лисички, лапша, лимоны, лепёшки, лук, леденцы, лаваш.

Сказка про букву Л  Автор сказки: Ирис Ревю Автор сказки: Ирис Ревю

Буква Л расстраивалась, что она не самая лучшая, не самая главная. — Вот на букву М начинаются слова «мама», «мир», «море». На букву С – «солнце», «свет», «счастье». На букву У – «ум», «удача», «успех». Буквы М, С, У её успокаивали: — На твою букву тоже начинаются хорошие слова: люди, лес, литература, луч (солнечный и тёплый). Повеселела буква Л. — И вправду, много хороших слов начинается на мою букву: лето, ласточка, лошадка, луна.

— А ещё есть хорошее, доброе слово «ласка». Ласка – это проявление нежности, хорошего расположения, доброты. А другие буквы Алфавита сказали букве Л:

— Буква Л! Мы тебя любим! Ведь одно из самых главных слов — «любовь» начинается именно на букву Л. Поделиться

Сказка про букву Д  Автор сказки: Ирис Ревю Автор сказки: Ирис Ревю

Жила-была на свете буква Д. Долго она бродила одинокая, но потом подумала и сказала себе: «На то я и буква Д, чтобы у меня были Друзья». Чтобы друзья могли приходить к ней в гости, буква Дрешила построить дом. Добротный деревянный дом, с длинным двором. Дом, где было бы душевно, и царила дружеская атмосфера. Когда дом был готов, недалеко от него поселился первый сосед — дятел. Он устроил себе на дереве, что стояло недалеко от дома, дупло. И прячется в нём в дождливую и холодную погоду. Иногда дятел улетает в лес и долбит там диковинный дуб, старый, как сама жизнь. А жизнь у буквы Д покатилась по новым рельсам. Теперь к ней в новый дом прибегают дети, приходит дворник, чтобы вычистить двор, прилетают птицы: дрозд, дрофа, дергач. Доберман, далматин, дворняга весело машут хвостами, встречая букву Д, они, как и положено собакам, приветствуют домочадцев звонким лаем. Как хорошо, что есть на свете есть друзья! Как хорошо иметь добротный дом, где уютно всем. Поделиться

Рассказ про букву В  Автор рассказа: Ирис Ревю Автор рассказа: Ирис Ревю Разрешите представить вам третью букву нашего сказочного Алфавита – букву В. Буква В – весёлая, важная, восторженная, воспитанная, верная, восхитительная. А ещё, скажу вам по секрету, она волшебная. В чём же заключается её волшебство? Дело в том, что слово «время» начинается именно на эту букву. И буква В считает, что она – «главная по времени». А времени, как известно, подчинено всё. Воробьи, вороны, вальдшнепы прилетают в гости к букве В, они тоже знают, что такое время. Что существуют зимний и летний сезоны, осень и весна, день и ночь. Есть время, когда корма много, а есть такие сезоны, когда его приходится добывать с трудом. Есть период, когда тепло, в другое время стоят лютые морозы. Только вальдшнеп не знает морозов, потому что это — перелётная птица. Буква В любит разные вкусняшки: вареники и варенье, виноград и вишню, винегрет и вермишель, ватрушки и вафли, варенец и ветчину.

Сказка про букву В  Автор сказки: Ирис Ревю Автор сказки: Ирис Ревю У буквы В есть особое царство – водяное. В нём царица — Вода, ведь именно вода дарует жизнь всему живому. Самый главный праздник в этом царстве – праздник Воды, и буква В обязательно присутствует на нём. Ведущий этого праздника – Водяной. Именно он придумает к торжеству важные слова, например, такие: «Капля водицы – крупица золота». На празднике Воды случаются разные водяные чудеса. То включится волшебный фонтан, то зашумит рядом сказочный водопад. На праздник Воды приходят водолазы и водомеры, водопроводчики и водовозы, и ещё много людей разных профессий, понимающих, что вода – это основа жизни. В русском алфавите буква В – по воде главная. На огромной планете Земля водные ресурсы – океаны, моря, заливы, реки, озёра занимают более двух третей её поверхности. Буква В этим очень гордится. Ни в сказочном, ни в реальном государстве никто не может обойтись без воды.

Рассказ про букву Э  Буква Э – энергичная, эффектная, эмоциональная, эрудированная, элегантная! Буква Э – энергичная, эффектная, эмоциональная, эрудированная, элегантная! А какая она ещё, буква Э? Буква Э считает важным соблюдение этикета. Любит экспериментировать. На экзамене всегда отвечает с энтузиазмом. На рояле предпочитает играть этюды и элегии. На эскалаторе ведёт себя хорошо. Любимые животные буквы Э – птица эму, эфиопский ёж, птицы рода воробьиных – элении, ящерки эмойи, насекомые эмбии. Э – буква спортивная. Особенно она любит эстафеты. Любимое лакомство буквы Э – эскимо. Иногда буква Э задумывается о том, на какую бы ей сходить экскурсию? Часто ходит в Этнографический музей в Санкт-Петербурге. Там много нарядов в этническом стиле, таких эффектных, таких красивых!

Рассказ про букву Я  Сегодня я расскажу Вам про букву Я. Буква Я – яркая, ясная. Так бывает, что кто-то стоит последним: например, последним в списке, или последним в очереди. Вот буква Я стоит последней в Алфавите. Несмотря на то, что у неё такое незавидное место (ведь никто не хочет быть последним), буква эта важная и интересная. Буква Я любит играть с другими буквами Алфавита в разные игры, главным образом, «в слова». А как только ей надоедает играть, она говорит: «Я в домике!». Это означает, что она временно не играет.

Дети выходят и встают полукругом. Поют песню «Алфавит пройдём мы вместе»

| 18 мин. |

Автор рассказа: Ирис Ревю

Автор рассказа: Ирис Ревю Автор рассказа: Ирис Ревю

Автор рассказа: Ирис Ревю Автор рассказа: Ирис Ревю

Автор рассказа: Ирис Ревю Автор рассказа: Ирис Ревю

Автор рассказа: Ирис Ревю Автор сказки: Ирис Ревю

Автор сказки: Ирис Ревю Автор сказки: Ирис Ревю

Автор сказки: Ирис Ревю Автор рассказа: Ирис Ревю

Автор рассказа: Ирис Ревю Автор сказки: Ирис Ревю

Автор сказки: Ирис Ревю Буква Э – энергичная, эффектная, эмоциональная, эрудированная, элегантная!

Буква Э – энергичная, эффектная, эмоциональная, эрудированная, элегантная!