СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Проект "С чего начинается Родина?"

Одной из важнейших тем проекта является краеведение. Цель краеведения - воспитание любви и интереса к малой родине на основе изучения природы родного края, экологических проблем, народных традиций, истории и культуры.Народные традиции необходимо не только знать,но и поддерживать, бережно хранить и передавать детям и внукам с истинным уважением к прошлому.

Просмотр содержимого документа

«Проект "С чего начинается Родина?"»

ПРОЕКТ

воспитательно-образовательной работы

с детьми подготовительного класса

«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?»

МОУ Краснокустовской сош

Мучкапского района

Тамбовской области

учитель начальных классов

Левченко Галина Николаевна

Пояснительная записка:

Россия, Родина, родной край… До боли знакомые каждому человеку слова. Они у нас на устах с раннего детства. Но почему эти необходимые и дорогие для каждого русского человека слова ушли на второй план? В наше время засилья иностранных слов, песен, зарубежных фильмов, комиксов, игр, унифицированных трансформеров, до примитива однообразных кукол Барби со стандартной американской улыбкой сиротливо притаились на полках магазинов наши любимые семёновские матрёшки, днём с огнём не отыщешь золотой хохломы. Куда ей, деревянной, тягаться со столь знаменитой посудой «Цептор». Ещё бы, одна реклама чего стоит!

Забывать мы стали наши русские традиции, пустились в погоню за чем-то новым, европейским. Может быть, остановимся, оглянемся, вернёмся к лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням? А ведь эти корни питали множество поколений, которые берегли и умножали Древо Мудрости, Добра, Любви русского народа.

Основная цель проекта: стимулирование развития интереса родителей к совместному познанию окружающего мира и оказание помощи взрослым в том, чтобы взглянуть на мир глазами ребёнка.

Одной из важнейших тем проекта является краеведение. Цель краеведения – воспитание любви и интереса к малой родине на основе изучения природы родного края, экологических проблем, народных традиций, истории и культуры. Народные традиции необходимо не только знать, но и поддерживать, бережно хранить и передавать своим детям, внукам с истинным уважением к прошлому!

«Прошлое всегда продолжает жить и действовать», пишет известный философ Н.А.Бердяев, поскольку «история дана нам не извне, а изнутри» - она в нас самих… Время идёт быстро, и то, что вчера представлялось нам архаичным, полузабытым, сегодня предстаёт как эталон трудолюбия, честности, хозяйственной практичности. Эту мысль продолжает историк В.О.Ключевский. «Трудно представить, - замечает он, - каков будет человек через тысячу лет; но отнимите у человека этот медленно и трудно нажитый скарб обрядов, обычаев, всяких условностей – и он растеряется, утратит всё своё житейское умение… будет принужден всё начинать сызнова».

Нам кажется, что настало время обернуться назад в своё прошлое – славное и достойное – и, поймав ниточку бытия, потянуть её посильнее, дотянуть до сознания современников и вместе продолжить славные деяния наших предков – совершенствовать себя, своё сознание, свои голову и руки, умение и желание жить в красоте, одушевляя этот мир.

Работа по воспитанию любви и интереса к малой родине в нашей школе велась всегда, но изменились условия жизни, а значит, изменились методы и формы работы. Они включают в себя:

- совместную работу педагогов, детей и родителей;

- создание игровых мотиваций, соответствующих проблематике;

- практические действия с предметами;

- музыкально-театрализованную деятельность;

- самостоятельный поиск информации;

- тесное сотрудничество со школьным краеведческим музеем,

с творческими людьми нашего села и близлежащих деревень;

- активное участие в мероприятиях школы и села.

Проект «С чего начинается Родина?»

ПРОБЛЕМА:

-снижение уровня патриотического и гражданского воспитания;

-разрушение устоев человеческого рода, традиций народа, семейного очага;

-невнимание к трудовому, эстетическому, экологическому воспитанию с

детства.

Проект действует в подготовительном классе. Рассчитан на 1 год.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

-расширить знания детей о родном крае, его людях;

-познакомить с образом жизни, традициями, бытом населения;

-воспитывать любовь к своей Родине, гордость за её историю и культуру;

-воспитывать любовь и уважение к ближним, к старшим членам семьи;

-воспитывать любовь и уважение к труду, желание по-хозяйски решать

проблемы обустройства своего будущего дома;

-помочь ребёнку увидеть красоту обыденных вещей, почувствовать тёплое

отношение к явлениям природы, убедиться в том, что народные обычаи,

повседневный труд, весёлые праздники укрепляли любовь в семье и

порождали дружеские отношения с другими семьями.

Цель, поставленная перед детьми:

-самостоятельный творческий поиск материала и информации по данной

проблеме;

-«проживание» жизни ребёнка из далёкого прошлого.

ЗАДАЧИ:

разработать перспективные планы по всем видам деятельности в этом

направлении; конспекты занятий, экскурсий, развлечений для системати-

ческой работы в дальнейшем.

ПРОГНОЗ:

-повышение уровня патриотического воспитания;

-улучшение психологического комфорта в классе;

-более тесное сотрудничество педагогов и родителей по воспитанию

подрастающего поколения;

-формирование представления о богатстве, разнообразии, благородстве,

нравственности и красоте культуры родного народа;

-привитие уважения к культуре и истории своей страны, традициям

русского народа, чувства ответственности за их сохранение;

-привитие уважения и заботливого отношения друг к другу, к старшим

членам семьи;

-расширение информационного поля детей.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:

-качество проекта;

-объём и глубина знаний по теме;

-наличие межпредметных связей;

-педагогическая целесообразность, соответствие возрасту детей;

-выполнение в ходе проекта воспитательных задач.

Работа над проектом

Освоить алгоритм постановки цели и поэтапного создания проекта, сообразуясь с потребностями мира ребёнка.

Сделать проект позитивно открытым для коллег, детей, родителей.

Объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА:

Возникновение проблемы, постановка цели.

Выбор участников проекта:

Левченко Г.Н. – учитель подготовительного класса,

Теленкова М.А. – воспитатель,

Королёва А.И. – музыкальный руководитель,

родители и дети подготовительного класса,

другие учащиеся школы.

Планирование:

анализ проблемы;

определение источников информации.

Реализация.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА:

-поиск информации;

-создание предметно-развивающей среды, уголка русского быта;

-оформление альбома « «Золотые» руки нашего села»;

-разработка перспективных планов по всем видам деятельности в данном

направлении;

-составление конспектов и сценариев.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА:

-Занятия познавательного цикла, включающие получение естественно-

научных и этнографических знаний;

-занятия эстетического цикла, дающие представление о культуре и

самобытности нашего народа;

-физкультурные занятия – знакомство с народными играми и состязаниями;

-формирование уголка для родителей с информацией по данной теме;

-самостоятельный поиск информации детьми совместно с родителями;

-поиск материала, изготовление поделок, рисунков, чтение произведений

устного народного творчества и авторских произведений, рассматривание

иллюстраций;

-практическая работа на занятиях и вне занятий;

-дидактические игры;

-развлечения и праздники.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:

- Подведение итогов, анализ результатов (успехов, неудач и их причин).

- Встреча в музыкальной гостиной:

тематический вечер «Семь «Я» - одна семья».

ЦЕЛИ проведения вечера:

- организация семейного досуга, сплочение

семьи;

- воспитание культуры семейного отдыха;

- привлечение родителей к более тесному

сотрудничеству в воспитательно-

-образовательной работе школы;

- формирование навыков коммуникативного

поведения, музыкальных и актёрских

способностей дошкольников;

- воспитание чувства долга и любви к

близким;

- создание тёплой дружеской обстановки.

Проект «С чего начинается Родина?»

I блок – «Путешествие в прошлое»

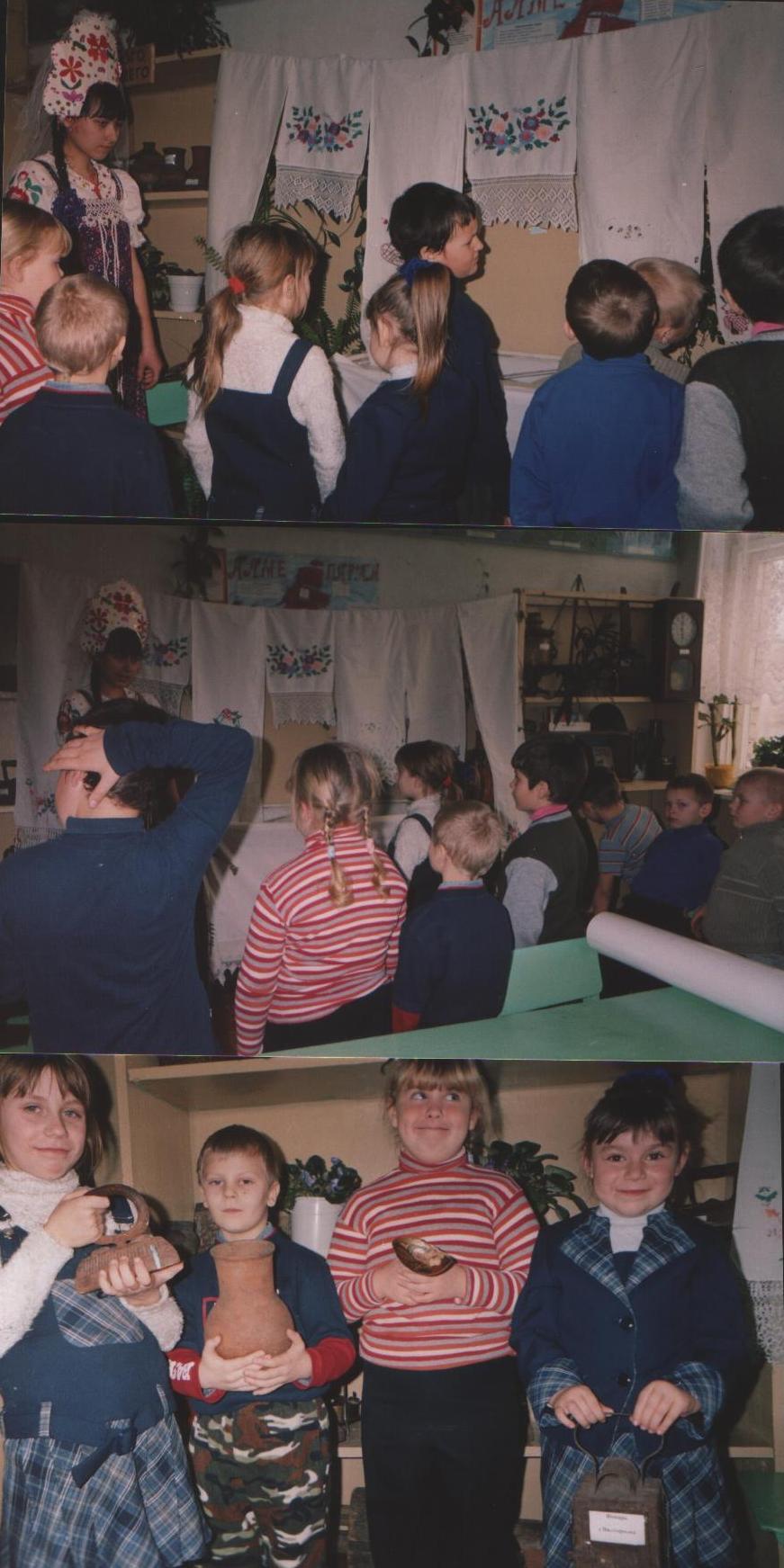

Цикл занятий по ознакомлению дошкольников с окружающей действительностью на тему «Путешествие в прошлое» проводится на протяжении всего учебного года – 1 раз в неделю. Примерные темы этих занятий: «Под красным солнышком», «Свой дом всего краше», «У печки – матушки», «Сказка – загадка про глиняный горшок», «У нас большая стирка», «Полотенца расписные», «Путешествие в прошлое электрической лампочки», «Наша семья празднику рада» и многие другие. Эти занятия помогают ввести ребёнка в мир традиционной семейной культуры, показывают, как тесно быт людей был связан с миром природы, как устойчиво и размеренно шла жизнь семьи в традиционном доме.

Эти занятия дополняются экскурсией в школьный краеведческий музей. Там детям демонстрируются реальные предметы быта людей в далёком прошлом.

Очень полюбились ребятам фольклорные праздники – деревенские посиделки, коляда, святки, масленица. К празднику коляды дети разучили весёлые колядки, песни. К масленице – песни, частушки, игры.

В последующие дни в процессе организованной и самостоятельной художественной деятельности дети играют в дидактические игры: «Чей предмет?», «Откуда к нам пришёл?» и др.; рисуют или делают аппликации на темы: «О чём рассказывает старинный узор», «Добрым людям на загляденье»; лепят посуду из глины, украшают её росписью или рельефом; находят старинные предметы быта, одежды в иллюстрациях к русским народным сказкам.

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ

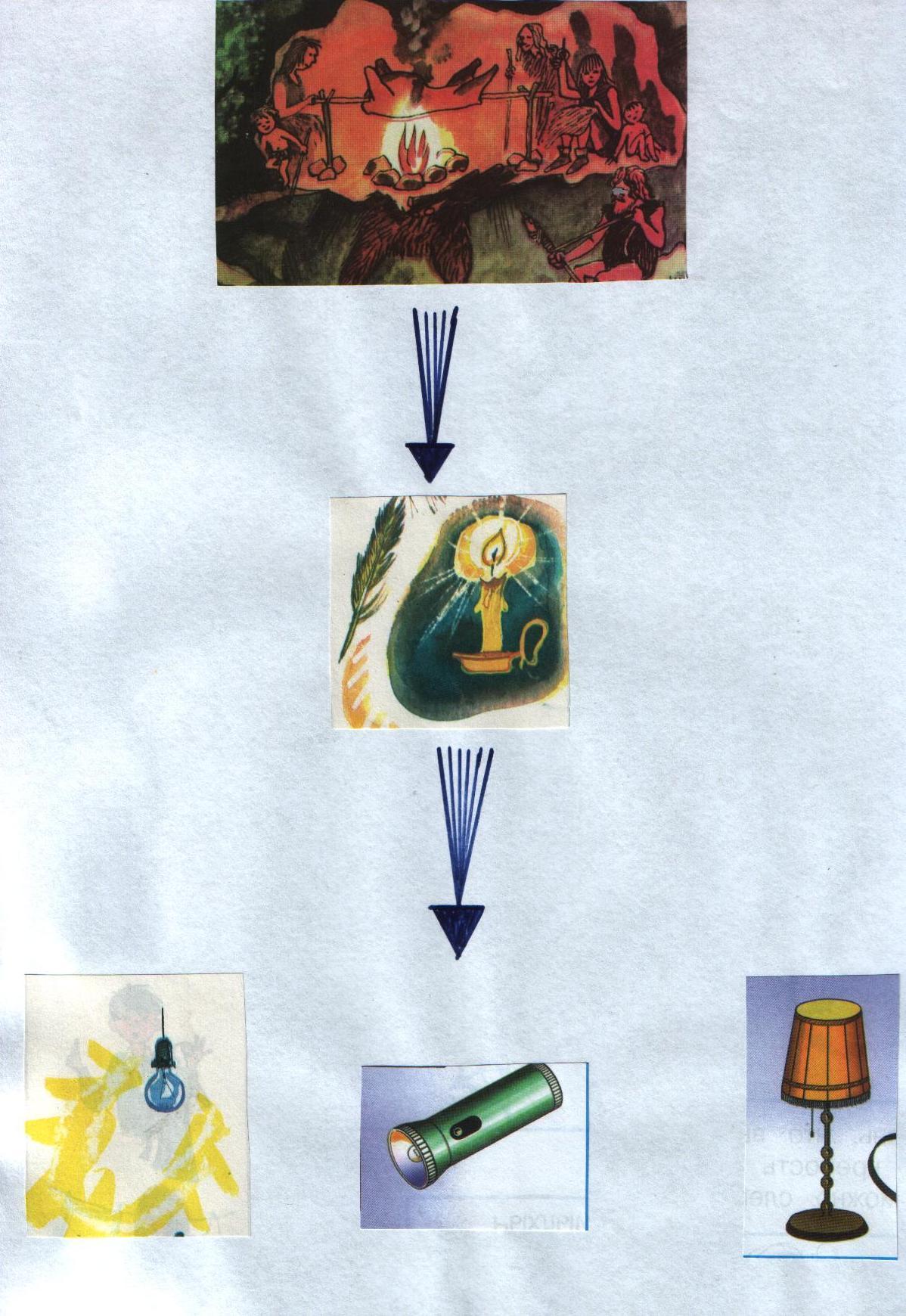

«Путешествие в прошлое электрической лампочки»

Цели: познакомить детей с историей электрической лампочки; формировать системные представления об окружающем мире, о роли и месте электрических приборов и предметов домашнего обихода в жизни человека; способствовать формированию привычки соблюдать правила противопожарной безопасности; развивать навыки и умения вести беседу, пополнять словарный запас детей.

Материал: лучина, свеча, керосиновая лампа, электрическая лампочка, спички, различные светильники, картинки с изображением быта и предметов старины.

Ход занятия:

Учитель: Вы любите путешествовать? Хотите отправиться в интересное путешествие? Куда? Чтобы узнать это, нужно отгадать следующие загадки.

Дом – стеклянный пузырёк, а живёт в нём огонёк. Днём он спит, а как проснётся, ярким пламенем зажжётся.

Висит груша – нельзя скушать.

Чудеса на потолке – повисло солнце на шнурке.

Висит без дела днём, а ночью освещает дом.

Молодцы! Правильно отгадали все загадки. Ответ один и тот же – электрическая лампочка. Значит, мы с вами отправимся в прошлое электрической лампочки. Закройте глаза, а я произнесу волшебные слова. С их помощью мы с вами окажемся рядом с предметами, которые расскажут о прошлом лампочки. «Раз! Два! Три! Мы пришли!». Что за предметы лежат на столе?

Дети перечисляют предметы, лежащие на столе.

Учитель: Что общего у этих предметов? (Они зажигаются и дают свет.) Сейчас мы с вами поговорим о том, как человек придумал свет. Но сначала скажите, всегда ли была электрическая лампочка? (Ответы детей.)

Конечно, нет. Как вы думаете, чем люди в древности освещали свои пещеры? Верно, они разжигали очаг, и от него становилось светлее. А как вы думаете, нашим далёким предкам не страшно было ходить по улице ночью?

Дети: Страшно.

Учитель: Почему?

Дети: Ничего не видно, темно.

Учитель: Что придумали люди, чтобы освещать себе путь ночью?

Дети: Фонарики.

Учитель: Они появились гораздо позже. А до них люди использовали факелы. Факел – это короткая палка с намотанной на неё просмоленной паклей. С факелами ходили по улице, их укрепляли также на стене, и тогда они освещали помещение. Затем люди стали использовать лучину. Что это такое? (Предположения детей.) Это самая обычная щепка, только заострённая на конце. Обычно лучину делали из берёзы, это дерево лучше других горит. Один конец лучины закрепляли в светец, а другой зажигали. Светец – это деревянный или металлический столбик с развилкой наверху для лучины. (Показывает детям картинку.) На полу под светцом стояло корыто с водой. Угольки от сгоревшей лучины падали туда и гасли. О том, как горит лучина в светце, рассказывает загадка: «Белое ест, чёрное роняет». От лучины мало света, она быстро сгорает и сильно коптит. Как вы думаете, такое освещение удобно? (Ответы.)

Прошли годы, и человек придумал более удобный предмет для освещения – свечу. Её делали из пчелиного воска, бараньего сала. (Учитель показывает свечу, обращает внимание детей на то, что внутри неё есть фитиль, сделанный из ниток; зажигает свечу.) Как вы думаете, чем неудобна свеча?

Дети: Ею можно обжечься, от неё может быть пожар, она коптит, даёт мало света.

Учитель: Люди хотели придумать более удобное освещение для своего жилья. Со временем они научились из нефти делать керосин и придумали керосиновые лампы. (Показывает детям керосиновую лампу, объясняют принцип её действия.) Удобной ли была керосиновая лампа? Почему? (Ответы детей.) Действительно, керосиновая лампа плохо освещала комнату, в неё постоянно надо было наливать керосин. Если кто-то нечаянно опрокидывал лампу, керосин разливался, и вспыхивал огонь.

Прошло много лет. Люди искали все новые способы удобного освещения своего жилища. Когда появилось электричество, русский изобретатель Александр Ладыгин придумал электрическую лампочку. Она и сейчас освещает наши квартиры и улицы. Теперь в наших домах много разных красивых светильников: люстры, бра, настольные лампы, торшеры.

С электричеством надо обращаться очень осторожно. Без разрешения взрослых нельзя включать электроприборы, нужно знать правила обращения с ними. Помните: неосторожное обращение приводит к пожарам!

Примерное содержание экскурсии

в школьный краеведческий музей

Тема экскурсии: «ПОЛОТЕНЦА РАСПИСНЫЕ»

Цель: приобщать дошкольников к духовным и материальным ценностям, созданным человечеством; воспитывать уважительное отношение к народному творчеству; развивать память, кругозор, эмоциональную сферу ребёнка.

Перед посещением музея необходимо провести предварительную работу. Сначала дети должны усвоить информацию о разновидностях полотенец и особенностях их декора.

Перед входом в музей детей встречает Марья-искусница, повторяет с ними правила поведения в музее и приглашает в выставочные залы.

Марья-искусница:

-Давайте пройдём в выставочные залы музея. Наша экспозиция посвящена полотенцам.

Вы уже много знаете о полотенцах. Кто расскажет, для чего в крестьянском быту использовали полотенца?

(Рассказы детей. Если дети затрудняются, то взрослый напоминает им.)

- Полотенца издавна сопровождали человека от самого рождения до смерти. Они играли большую роль на многих семейных, церковных праздниках. Они составляли часть женского головного убора, украшали избы в праздник или по случаю семейного торжества. Их использовали для вытирания рук. Полотенцем украшали божницу, вешали на окна, зеркала. Невеста к свадьбе вышивала полотенца (от 12 до 30 штук), которые потом дарила родне жениха. Полотенцем в церкви связывали жениха и невесту, как бы символизируя этим крепость их семейной жизни.

- А как по-другому называли полотенца? (Рушник, утиральник, божница.)

- Кто покажет, где у нас в музее рушник? Рушники, утиральники, рукотёры использовали для вытирания рук.

- Где божница?

- Кто покажет праздничное полотенце? Почему ты думаешь, что это праздничное полотенце? (Нарядное, красивое.)

Полотенца у крестьян делились на обиходные (которыми пользовались каждый день), нарядные, праздничные и ритуальные (их использовали при рождении ребёнка, свадьбах и т.п.)

- Покажите мне ширинку.

Ширинка - кусок холста, вышитый по краям или углам. Они дополняли женский головной убор, выполняли роль салфеток, которые расстилали на колени гостям; они служили подарком: невеста одаривала им гостей на свадьбе; играли роль платочка, их расстилали в церкви под ноги жениху и невесте. Ширинку делали из тонкого холста, отделывали по краям тонкой вышивкой.

- Какие приметы и поверья вы знаете о полотенцах? (Дети отвечают.)

Если полотенцем владельца пользовался кто-то другой, это означало вмешательство в личную жизнь, переход судьбы владельца полотенца.

Вышитое за один день или всем селом, полотенце считалось чистым, обладающим чудодейственной силой.

Известна ещё такая примета: кто первым во время венчания в церкви (жених или невеста) вступит на ширинку, тот и будет главенствовать в доме.

- А как русские мастерицы украшали полотенца? (Вышивкой, кружевами.)

- Что служило основой для вышивки? (Холст.)

Холст тщательно отбеливали, а в некоторых областях полотенца изготавливали из цветной ткани. Затем ткань украшали разнообразной вышивкой.

- Чем вышивали? Какие инструменты для этого использовали?

Для вышивки использовались нитки разного качества, цвета, толщины, а также жемчуг, бисер, солома и даже волос. Вышивали вручную, используя иглы, напёрсток, ножницы, пяльцы.

- Что вышивали на полотенцах? (Птиц, животных, растения, человека.)

- Посмотрите внимательно вокруг и найдите изображения животных, птиц, человека, растений.

- Что символизировала птица? (Наступление весны.)

- А женская фигура? (Плодородие земли.)

- Ромб? (В форме ромба изображалось солнце.)

- Найдите полотенце с надписью.

Очень часто мастерицы украшали полотенце различными надписями, где можно было узнать, кто автор, где оно вышивалось по какому поводу, кому предназначалось.

- Покажите подзор.

Низ полотенца украшали подзором, широкой кружевной лентой. Это делало полотенце более нарядным, лёгким и праздничным.

- Полотенца различались не только узорами, но и техникой вышивания. Для вышивки использовали разные виды швов: роспись или полукрест, набор, крест, гладь, козлик, белая мелкая строчка. Чаще всего узор строили в широкой полосе, где в определённой последовательности повторялись одинаковые элементы узора.

- Уже давно нет на свете тех людей, кто создавал эту красоту. Но у каждого полотенца своя история. Если бы полотенца могли говорить, мы узнали бы много интересного. Может, какое-то полотенце вышивалось для любимого, а он погиб на фронте; может, и нитки путались, и рука дрожала, и тускло горела лучина, но женщина трудилась и оставила нам послание через века.

Давайте присядем, молча посмотрим на эти полотенца и прислушаемся к их рассказу.

Попробуйте рассказать об услышанных историях. (Рассказы двух-трёх детей.)

Марья-искусница прощается с детьми и дарит им полотенца (куски материи размером 35 на 55 см) для дальнейшей росписи тушью.

Дидактические игры и упражнения

В дидактической игре вся образовательная информация заключена в игровом действии. Это и позволяет усваивать её легко и быстро. Особенность игр заключается в том, что они направлены на подготовку детей к восприятию музейной культуры. Сложность представляет подбор игрового материала, поскольку большую часть его педагогу предстоит изготавливать самостоятельно. Все игры можно использовать как на занятиях, так и в свободной деятельности.

Игра «ЧЕЙ ПРЕДМЕТ?»

Дидактическая задача: формировать у детей представление о предмете как символе, знаке эпохи.

Игровой материал: силуэты мальчиков или девочек в русской народной и современной одежде; карточки с изображением различных предметов разных эпох, составляющих пару: стиральная машина – валёк, утюг – рубель, газовая или электрическая плита – печь, детская кровать – люлька, кастрюля – чугунок и т.п.

Ход игры: Выбирают водящего, а желающим играть (2 - 4 детям) раздают силуэты, изображающие мальчиков или девочек; каждому – по одному персонажу. Водящий берёт карточки с изображениями предметов, поднимает их по очереди и спрашивает: «Чей предмет?» Тот из игроков, кто первым угадал, поднимает руку и называет предмет. Если ребёнок ошибся в выборе или определении названия предмета, карточка откладывается в сторону. Если игрок угадал правильно, то карточку вручают ему. Выигрывает тот, кто наберёт большее число карточек.

Лото «ОТКУДА К НАМ ПРИШЁЛ?»

Дидактическая задача: развивать умение считывать информацию, содержащуюся в предмете.

Игровой материал: большие карты с изображениями детей в костюмах разных эпох и маленькие карточки с изображениями предметов, характеризующих эту эпоху (всадник верхом на лошади без седла и специальной упряжи, карета, автомобиль; босые ноги, лапти, ботинки и т.п.),фишки.

Ход игры: Перед началом игры выбирают ведущего, который хорошо усвоил информацию о предметах разных эпох. Ведущий поднимает карточки с изображениями отдельных предметов и спрашивает: «Откуда к нам пришёл этот предмет?» Предмет необходимо не только идентифицировать по внешнему виду, но и назвать его.

После того, как материал будет усвоен детьми, игру можно усложнить. После называния предмета необходимо пояснить его назначение.

КОНСПЕКТ

ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ

ПО ТЕМЕ “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?”

Цель:

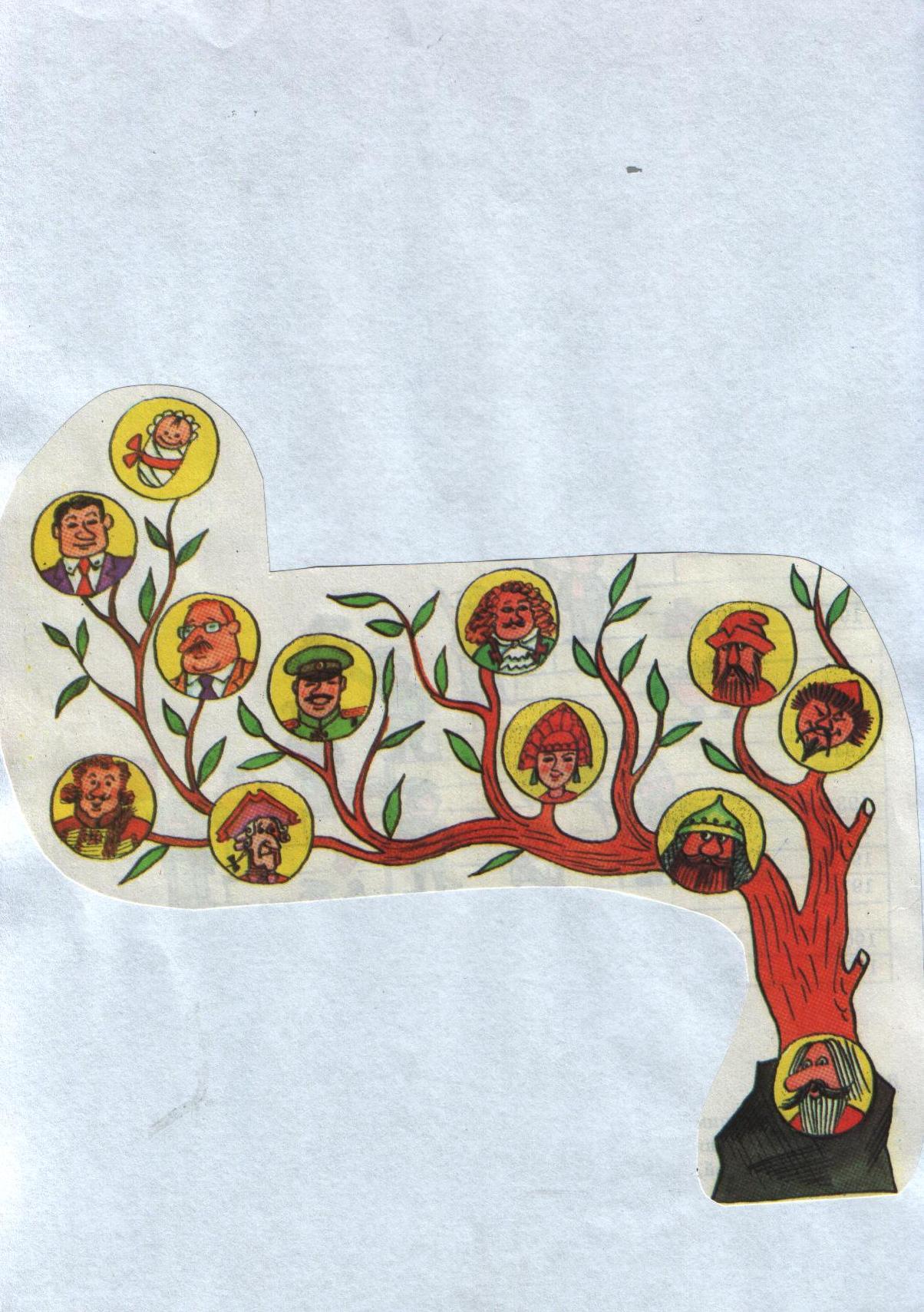

формирование чувства патриотизма путём осмысления таких понятий, как род, родители, Родина. Воспитание чувства долга и любви к ближним. Пробуждение интереса к истории своего рода и желания поделиться этими знаниями с товарищами. Формирование грамматического строя речи и расширение словарного запаса.

Материал:

большие листы бумаги с изображением схемы дерева (один для воспитателя и на каждого ребёнка). Фланелеграф. Семейные фотографии. Пирамида.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Учитель. У всех дома есть семейные альбомы, в которых бережно хранятся фотографии близких нам людей – наших родных. Я попросила вас принести фотографии ваших родственников. Положите их на край стола, они понадобятся нам позже. А сейчас подумайте и ответьте: кого называют родственниками?

Дети. Бабушек, дедушек, мам, пап и т.д.

Учитель. Правильно! Родственниками называют тех людей, которые на самом деле вам являются самыми близкими и родными, они живут вместе с вами, в одной семье. А кто может объяснить, что означает слово «род»? (Ответы детей). Правильно. Если объединить все ваши ответы, то можно сказать, что род - это одна большая семья. Каждый род имеет своё начало. Самым уважаемым в роду считается самый старший по возрасту член семьи. Кто самый старший и самый уважаемый в вашем роду? Почему?

Дети. Бабушка, дедушка, потому что они дольше всех прожили и все знают, мы всегда обращаемся к ним с разными вопросами. Они советуют, как поступить в трудных случаях, помогают во всём и делятся своими подсказками.

Учитель. Верно. А еще мы уважаем и любим своих бабушек и дедушек за то, что они дали жизнь вашим родителям, а ваши родители – вам. Пока не было вас на свете, ваши мама и папа назывались детьми. А вот на свете появились вы и как они стали называться?

Дети. Родителями.

Учитель. Правильно, они стали называться родителями – то есть мамой и папой. Вот так и получилась ваша семья - мама, папа и вы, дети. Кто знает хорошие стихи о семье? Кто хочет их прочитать?

Дети.

Семья – это слово родное!

Сколько в нём света, добра и тепла!

Как мы гордимся своими родными,

За все их заслуги, за все их дела!

Глаза материнские нас согревают,

Как солнца сиянье, они горячи.

А руки отца от беды заслоняют,

Забота родных – как солнца лучи!

Учитель. Молодцы! А сейчас обратите внимание на кольца, которые лежат на моём столе. Давайте представим себе, что все ступени семейного рода можно обозначить этими колечками. Таня, возьми, пожалуйста, первое кольцо – самое большое – и надень его на стержень. Это кольцо будет обозначать твоих прабабушку и прадедушку – родителей твоих бабушки и дедушки. Ребята, а как тогда можно назвать следующее кольцо?

Ребёнок. Дедушка и бабушка.

Учитель. Верно, вы угадали, теперь можно надеть второе кольцо. А какое кольцо следующее и как мы его назовём?

Ребёнок. Мы назовём его мама и папа (Надевает следующее кольцо).

Учитель. А вот это кольцо – ты сам (надевает кольцо). Но посмотрите, у нас осталось еще одно, самое маленькое колечко. Как вы думаете, кого оно обозначает? Подумайте, скоро вырастете…

Дети. Может быть, это кольцо – будущие дети?

Учитель. Правильно! И что же у нас получилось в результате?

Дети. Пирамида.

Учитель. А на чем держатся верхние кольца?

Дети. На самом большом нижнем кольце.

Учитель. Помните, как мы его назвали?

Дети. Прадедушка и прабабушка.

Учитель. Давайте вспомним стихи о наших бабушках и дедушках. (Дети читают стихи о бабушках и дедушках, поют песню «Лучше друга не найти»).

Учитель. По пирамиде можно рассказать о родстве любого ребенка, другого человека. Но ведь родственники у нас не только мамы, бабушки, папы и дедушки. У многих из вас есть братья, сёстры, у ваших мам и пап они тоже есть. Поэтому большой род принято изображать в виде дерева, в котором каждая веточка обозначала кого-то из родных. Такое дерево имеет трудное научное название - «генеалогическое древо».

Я, как и вы, принесла фотографии моих родственников. А еще я принесла изображение дерева (прикрепляет его к фланелеграфу). У вас на столах лежат такие же картинки. Давайте составим генеалогические древа наших родов. Я буду показывать на своём изображении, как надо разместить фотографии, а вам надо будет делать то же самое на своих рисунках.

Вот эти самые старые и пожелтевшие от времени – фотографии прадедушки и прабабушки. Располагаю их там, где на схеме обозначены корни дерева. И т.д. (Дети вслед за учителем выкладывают свои генеалогические древа).

А теперь давайте разомнёмся (Проводится физкультминутка). Отдохнули, размялись, а теперь посмотрите, какие разные у каждого из вас получились родовые деревья. Кто хочет рассказать о своём роде или о ком-то из своих родственников? Вспомните, где живут они, чем занимаются? (Слушаем ответы детей). Видите, как интересно!

Если возникнет желание, после занятия расскажите о вашем роде кому-нибудь из друзей. Вечером возьмите схему дерева и фотографии домой и попросите мам и пап, дедушек и бабушек продолжить вместе с вами составление вашего родового дерева. Может быть, о ком-то вы ещё не знаете, о ком-то забыли вспомнить сегодня.

Но я хочу обратить ваше внимание ещё вот на какую деталь. Слово «род» является началом слова «Родина». Родина – это страна, в которой мы с вами родились. Как называется наша страна?

Дети. Россия.

Учитель. Правильно! Наша Родина – Россия. В России живёт очень много родов людей. Все они очень разные, но объединяет их одна Родина. Ваши родные берегут вас, заботятся о вас, и вы любите своих родственников, родных вам людей, бережёте их и заботитесь о них. А ещё нам всем надо крепко любить свою Родину – Россию, так же как мы любим своих родных. Не зря народная мудрость гласит: одна у человека мать, одна у него и Родина. Давайте в заключение прочитаем стихи о Родине. (Дети читают стихи).

У каждого листочка, у каждого ручья

Есть главное на свете - есть Родина своя.

Есть ветки у листочка, овражек у ручья.

У каждого на свете есть Родина своя.

А там, где мы родились, где радостно живём,

Края свои родные мы Родиной зовём.

Вот здесь, где всё дышит сказкою,

Родились мы и живём.

Поэтому край наш ласковый

Мы родиной нашей зовём.

Учитель. Молодцы! Сегодня вы рассказали очень много интересного о своих родных, замечательно прочитали стихи.

Спасибо.

СЦЕНАРИЙ ФОЛЬКЛОРНОГО ПРАЗДНИКА ПРОВОДОВ ЗИМЫ

«МАСЛЕНИЦА»

Цель: приобщение дошкольников к русской национальной культуре; разучивание народных песен, игр, шуток-прибауток; привитие интереса к фольклору, к своей истории; развитие памяти, кругозора, эмоциональной сферы ребёнка.

Действующие лица: ведущая (воспитатель);

Снежный человек, Солнышко (учащиеся 7 класса);

дети подготовительного класса.

Предварительная подготовка: готовятся костюмы в русском народном стиле для исполнителей; заранее разучиваются песни, частушки и игры.

Ход мероприятия:

Звучит весёлый народный наигрыш. Пританцовывая, выходят ребята. С инсценировкой идёт исполнение песни «Как у наших у ворот».

Ведущая: А с чего бы это у нас сегодня такое веселье? Смех да песни?

1-й ребёнок: Как? Разве вы не знаете?

2-й ребёнок: Сегодня пришёл к нам один из самых лучших и весёлых праздников всех людей в нашей стране.

Ведущая: Да, ну! А какой же это праздник?

Дети (хором). Масленица!

3-й ребёнок. Праздник проводов зимы холодной, праздник встречи весны тёплой.

Ведущая: Ах, Масленица! Тогда я согласна, что этот день надо провести весело и с пользой, чтобы потом было что вспомнить. Давайте вот здесь, у этих самых ворот и праздник устроим. Согласны?

Дети (хором): Согласны!

Появляется Снежный человек. Дети делают вид, что пугаются, одновременно ахая, всплескивая руками и закрывая лица ладонями.

Ведущая: Одну минуточку, уважаемый. Вы кто, собственно говоря, будете?

Снежный человек: А что, куда это я попал? Я, видите ли, Снежный человек. Живу себе в высоких горах да дремучих лесах. А тут солнышко пригрело, тоскливо мне стало. Пойду, думаю, прогуляюсь. Да тут ваши голоса и услышал. Это что? (Обводит вокруг руками). Берлога ваша? Большая.

Ведущая: Уважаемый Снежный человек, вы не обижайтесь, но вы просто отстали от жизни. Теперь люди в берлогах не живут. А это – наш весёлый класс. И мы сегодня празднуем день окончания зимы холодной и день прихода весны тёплой. Весну у нас принято встречать блинами горячими да звонкой песней, да смехом, да весельем.

Снежный человек: Веселье – это здорово. А мне можно побыть у вас в гостях?

Ведущая: О чём разговор, оставайтесь. А что, ребята, расскажем всем зрителям наши народные шутки-прибаутки.

Снежный человек присаживается в сторонке. Ребята разыгрывают попарно смешные фольклорные диалоги, мимически и пантомимически их комментируя. Снежный человек радостно на всё реагирует, хохоча и аплодируя.

- Эй, друг, чего к нам не идёшь?

- Я медведя поймал!

- Так веди его тоже сюда!

- А он не идёт.

- Так сам к нам иди.

- Да он меня не пускает.

- Брат Иван, ты где?

- Я в горнице.

- А что ты там делаешь?

- А я Петру помогаю.

- А Пётр что делает?

- Да на печке лежит.

- Тит, а Тит, пошли зерно молотить.

- У меня голова болит.

- Тит, а Тит, пошли кисель есть.

- А где моя большая ложка.

- Приятель, есть хочешь?

- Спасибо, друг, а то я очень голоден.

- Да разве ты не ел?

- Да не ел, перекусил только.

- А что же ты перекусил?

- Да съел кусок пирога, горшок сметаны да решето калачей.

Снежный человек: Вот так угощенье! По-настоящему праздничное.

Ведущая: На праздник Масленицы принято угощать всех пирогами. Но к угощенью мы всех позовём, когда веселиться закончим. А теперь – песенная игра под названием «Аклюшечка». Становитесь друг против друга.

Команды переплетают руки по принципу «плетень» и под построчное исполнение песни сначала идут друг на друга «стенка на стенку», затем так же дружно возвращаются обратно.

1 команда: Аклюшечка, шевелюшечка, ты где была?

2 команда: Гусей пасла.

1 команда: А где гуси?

2 команда: За гору ушли.

1 команда: А где гора?

2 команда: Травой поросла.

1 команда: А где трава?

2 команда: Быки выщипали.

1 команда: А где быки?

2 команда: По домам пошли.

Снежный человек: Ай, браво! Вот так веселье!

Ведущая: Настоящее веселье, уважаемый Снежный человек, это когда наши ребята поют частушки. Вот тогда веселье, хоть куда. Попросим для этого выйти на сцену нашего гармониста.

Появляется гармонист.

Гармонист: Конечно, без музыки это что же за гулянье. А ну, растянитесь меха, моя гармошка не плоха. Я и сам-то неплох, а кто мне не верит – сам такой. (Играет на гармошке, идёт исполнение частушек.)

Частушки девочек:

У ворот сидели девочки-болтушки

И с утра до ночи пели всем частушки.

Мы частушек много знаем и весёлых, и смешных.

Приглашаем тех послушать, кто не знает никаких.

Сколько раз я зарекалась под гармошку песни петь,

А гармошка заиграла, мому сердцу не стерпеть.

Эх, пятка-носок, выковыривай песок.

Уж и так я попляшу, всю вам избу распашу.

Меня судят на мосту, что ленивая расту.

Я на это не гляжу, пойду на печке полежу.

Ты прости, дружочек Федя, что тебя обидела.

Я пирог твой откусила, а тебя не видела.

Баяниста Петю я давно заприметила.

Играет он старательно. Моргает завлекательно.

Я ногою топнула, на мне юбка лопнула.

Дайте юбку подвязать, я опять пойду плясать.

Частушки гармониста:

Я приду с гармошечкой под твоё окошечко,

Погляди, гармошка, откроется ль окошко.

Я играю, замечаю. Кто кого из вас бойчей.

Кто из вас из всех девчат потанцует веселей.

Все:

Ой, ребята дорогие, что нам делать, как нам быть.

Неужель зиме холодной всё ж придётся уходить?

Снежный человек: Я убедился, что Масленица – прекрасная пора. Но и мне прощаться с вами пора! До свидания! (Дети машут на прощанье Снежному человеку руками, Снежный человек уходит.)

Ведущая: Действительно, скоро уж ослабнут морозы, начнут прилетать птицы с юга обратно к себе домой, гнёзда вить. А там уже с первым теплом пригреет солнышко землю, начнёт просыпаться земля, появится первая травка. Вместе с весной придёт к нам веселье. Теперь давайте поиграем в новую музыкальную игру – «Карусели». Ведь не зря на Масленицу было принято печь блины – они напоминали своей формой солнечный круг, считалось, что они просят солнышко припекать посильнее, чтобы снег поскорее таял, а к людям возвращалось долгожданное тепло. А ещё было принято ходить по деревням, держа в руках на шесте изображения кругов, кататься на тройке коней, объезжая по кругу вокруг деревни. Сейчас мы покажем игру, также связанную с движением по кругу – как я уже сказала, она называется «Карусели».

Дети с обручами в руках имитируют действия с движениями по кругу: движутся, взявшись одной рукой за обруч; скачут, все вместе, войдя в обруч; соединяются в хоровод, взявшись за обручи и т.д.

Ведущая: Масленица бывает в конце февраля – начале марта. Масленица – великий праздник на Руси. Народ его отмечает шутками, играми, плясками, кулачными боями и сытными застольями, обязательно с блинами. Ребята, а что вы знаете о Масленице?

Дети: -Масленица начинается в понедельник, который называется встреча!

-Вторник – заигрыши (время игрищ и развлечений).

-Среда – лакомка (едят сладости).

- Четверг – разгул (самый весёлый день).

-Пятница – тёщины вечера (зятья-папы – идут в гости на блины к бабушкам - маминым мамам).

-Суббота – посиделки (родственники собираются на обед, ужин, долго сидят, общаются).

- Воскресенье называют прощёным воскресеньем. В этот день прощают все обиды, забывают ссоры, признают свои ошибки, мирятся. Воскресенье – проводы Масленицы.

Ведущая: Поворачивай, солнышко, на лето!

Дети поют русскую народную попевку «Солнышко-вёдрышко».

Солнышко – вёдрышко!

Выгляни в окошечко,

Там твои детки

Сидят на крылечке,

Лепёшки валяют,

Тебя поджидают.

Появляется Солнышко.

Солнышко: Добрый день, уважаемые дети, как я радо, что вы песни про меня поёте да блины горячие печёте. С каждым днём из-за этого сила моя наливается да на землю тёплые лучи посылает. А с теплом да радостью жизнь веселее становится. Все лесные жители весну чуют – птицы песни понемногу петь начинают, даже сам хозяин леса Мишка косолапый с боку на бок ворочается. Весенняя капель ему спать не даёт: вставай, мишка, весна на пороге!

Ведущая: Здравствуй, уважаемое Солнышко, мы действительно тебе рады. Ребята, мы должны угостить Солнышко на славу. Вот вам, дети, несколько масленичных загадок про угощение. Я вам их загадаю, а вы ответы вслух все вместе скажите.

- Маслянисты и румяны, жить не могут без сметаны.

Ароматны и вкусны ноздреватые…(блины).

- Кто таков - Иван Громоков,

Сел на конь и поехал в огонь? (блины на сковороде).

Дети исполняют русскую народную песню «Блины».

Солнышко: Вот так здорово! Как я радо, что попало к вам на праздник встречи весны и проводов зимы. Спасибо вам за веселье.

Ведущая: И мы всем гостям рады. Пожалуйте к столу, гости дорогие! Сдобные лепёшки не лезут в окошко! А горячие блины в рот захотели!

Праздник заканчивается чаепитием с пирогами и блинами.

Результативность:

- введение ребёнка в мир семейных отношений, культуры, быта;

- приобщение дошкольников к духовным и материальным ценностям, созданным человечеством;

- воспитание уважительного отношения к народному творчеству;

- развитие эмоциональной сферы ребёнка, кругозора;

- формирование чувства патриотизма, воспитание чувства долга и любви к ближним;

- привитие интереса к фольклору, к своей истории.

Проект «С чего начинается Родина?»

II блок – «Сердцу милый край»

«Сущность человека лучше всего, благороднее и совершеннее всего выражается через его деяния, через его труд и творчество».

А.Фадеев.

Народное искусство – одно из важнейших средств эстетического воспитания дошкольников и младших школьников. Приобщая детей к народному искусству, необходимо учитывать следующее:

- народное искусство – своеобразный катализатор детского творчества;

- в народном искусстве аккумулируется традиционный художественный опыт поколений;

- произведения народного и декоративно-прикладного искусства способствуют формированию развития художественного вкуса, творческих начал личности.

Важно не только сохранить живое наследие народа, но и сделать его частью современной жизни, предметом пристального и подробного изучения. В частности, включать материалы народных промыслов в занятия ручного труда, рисования, ознакомления с художественной литературой и другие. Главное – обеспечить на уроках эмоциональный контакт внутреннего мира ребёнка с произведениями мастеров. Достигнуть этого поможет включение в урок соответствующего зрительного ряда, т.е. образцов народного творчества.

Мы начали с посещения школьного краеведческого музея. Там дети не только увидели, но и смогли подержать в руках, потрогать предметы русского быта: прялку, люльку, валёк, рубель, кухонную утварь. Лапти: лыковые, берестовики, шоптовики. Эти названия дети слышали не раз, но совсем другое дело – померить их да пройтись в них – никогда не перепутаешь, почему зайчишка в сказках ходит в лыковых, а медведь – в шоптовиках.

Или: «…утюги за сапогами, сапоги за пирогами, пироги за кушаком…», «…полное лукошко дам тебе горошка», «…дождь сквозь сито моросит», «…позолоченная прялица» - эти строчки знакомы каждому ребёнку. А вот когда можно поиграть с реальными предметами, взять в руки, образы оживают, становятся понятными и родными, а речь приобретает чувственную, эмоциональную окраску. По-иному звучат песенки, потешки из уст детей, выразительнее получаются роли в играх-драматизациях.

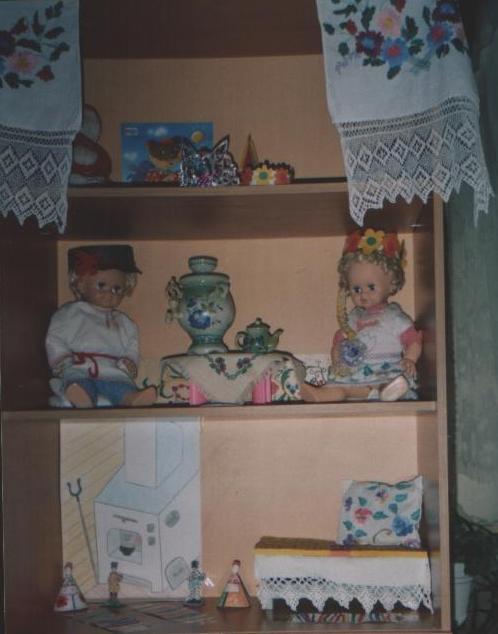

Затем мы решили создать в своём игровом уголке комнату русского быта. У нас появилась нарисованная печка со всеми необходимыми атрибутами (ухватом, кочергой, чугунками); кровать, убранная старинным подзором и застланная лоскутным покрывалом. На полу красуются разноцветные дорожки и половички. На столе - скатерть с ярко вышитым узором, стоит пузатый самовар. Две куклы – мальчик и девочка – одеты в русскую национальную одежду. На мальчике шаровары и длинная холщовая рубаха – косоворотка, аккуратно отшитая крестиком разноцветными нитками и подвязанная кушаком. На голове у него чёрный картуз с ярким цветком на боку. На девочке яркая рубаха, длинный холщовый сарафан, нарядный передник, отшитый гладью разноцветными нитками. На голове у неё красуется венок из весенних цветов.

В создании этой комнаты участвовали все: взрослые, дети-дошкольники, помогали и учащиеся средних классов. Половички и дорожки ребята расписывали яркими красками на занятиях по рисованию, красивое покрывало на кровать делали из бумажных цветных полосок путём шахматного плетения на занятиях ручного труда. Одежду для кукол выкроили и сшили девочки седьмого класса, а украсили её вышивкой пятиклассницы на уроках обслуживающего труда. Воспитательница Марина Алексеевна нарисовала печку.

Наконец, в своём родном краю мы решили поискать людей, которые всё ещё являются носителями и хранителями традиционных народных ремёсел. В своём посёлке Красный Куст мы нашли таких мастеров и мастериц и побывали у них в гостях. По фотографиям и рассказам заочно познакомились с другими мастерами своего дела, проживающими в соседних сёлах. В этом нам большую помощь оказали родители подготовительного класса и учащиеся разных классов нашей школы.

Результативность:

- дети смогли лично познакомиться с творческими людьми нашего посёлка, носителями и хранителями традиционных народных ремёсел;

- увидели, потрогали и даже примерили те вещи, которые создали эти люди;

- экскурсии расширили кругозор детей, пополнили их словарный запас, способствовали развитию их художественного вкуса, творческих начал личности;

- народное искусство явилось катализатором детского творчества;

- на занятиях ручного труда, рисования, конструирования дети пытаются создать то, что они видели у народных умельцев;

- материалы народного промысла включают в сюжетно-ролевые игры.

АЛЬБОМ

«ЗОЛОТЫЕ» РУКИ НАШЕГО СЕЛА

В гостях у дедушки Кости и бабушки Насти

Наши юные корреспонденты Аникеева Лена, Осипова Алёна, Тулупова Света (учащиеся 9-го, 8-го, 2-го классов нашей школы) заочно познакомили нас с очень интересной трудолюбивой семьёй Горбуновых. Константин Васильевич и Анастасия Ивановна радушно встретили девочек в своём доме и рассказали о своей жизни, своих увлечениях.

Всю жизнь они жили и трудились в своём родном селе 2-ая Берёзовка Мучкапского района. Воспитали трёх дочерей. Сейчас у них пять внучек и уже есть один правнук. Анастасия Ивановна и Константин Васильевич являются настоящими носителями и хранителями традиционных народных ремёсел.

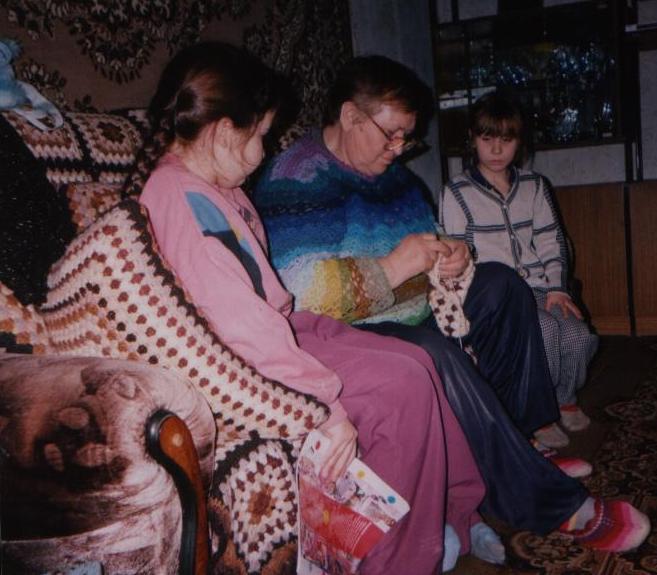

Бабушка Настя умеет прясть и вязать. Она родилась и воспитывалась в большой крестьянской семье, была самой младшей из детей. Жили бедно, поэтому родители с малых лет приучали детей к труду. Лет с восьми маленькая Настя впервые села за прялку. Сначала ничего не получалось, пальчики не слушались, нитка постоянно обрывалась, была неровной – то тонкой, то слишком толстой. Обучала её и сестёр этому ремеслу их мама - Екатерина Ивановна Сергеева. Девочка думала, что она никогда не научится этому искусству, но мама всегда повторяла: «Терпение и труд всё перетрут». И вот появились первые Настины клубочки. Следующий этап – это надо было научиться вязать. Здесь её учителями стали старшие сёстры. У них Настя обучилась вязке носков, варежек, а потом уже перчаток, пуховых платков. Шерсть и пух (материал для работы) покупать не нужно было, так как семья имела в своём хозяйстве овец и коз. Родители, старшие сёстры и брат с утра до ночи работали в колхозе, а домашние дела легли на плечи младших дочерей. Средняя сестра умела шить, ей приходилось обшивать всю свою семью. Младшие девочки пряли, вязали, то есть тоже одевали своих домочадцев. Вязали не только для себя, но и на заказ.

И сейчас Анастасия Ивановна прядёт и вяжет. Она по-прежнему вяжет носки и варежки, перчатки и свитера, платки и различные косынки-паутинки. По-прежнему в хозяйстве есть овцы и козы. Анастасия Ивановна вяжет для себя, своих внучек и правнука, которые живут в разных городах. Из трёх дочерей к этому ремеслу приобщилась только средняя дочь Татьяна. Она живёт в этом же селе, рядом со своими родителями.

Константин Васильевич тоже родился и рос в большой крестьянской семье. Когда отца забрали на фронт, маленькому Косте исполнилось всего лишь шесть лет, и он был самым старшим из детей. Его мама – Екатерина Михайловна так же, как все женщины села, работала в колхозе, а Костя оставался дома за няньку. Помогал ему присматривать за детьми его дедушка - Михаил Филиппович Каштанов. Вот у него-то мальчик и обучился старинному ремеслу – плетению корзинок. Корзинки – маленькие и большие – всегда были нужны в хозяйстве. С маленькими лукошками ходили в лес за грибами и ягодами. В больших кошёвках носили корм для скота (силос, сенаж), в них также устраивали гнёзда для домашней птицы – для уток, гусей, кур. Очень много корзинок Константин Васильевич плёл на заказ. Нет в нашем селе и даже в соседних сёлах такого дома, где бы не было его изделия. В краеведческом музее нашей школы также красуется аккуратная корзинка с ручкой – подарок ребятам от дедушки Кости. Заказывали корзинки ему также для молочно-товарных ферм близлежащих сёл. Вывозили от него их целыми машинами по нескольку десятков штук.

За селом, где проживает семья Горбуновых, находится лес. Там наш мастер и берёт материал для своей работы – ветловый хворост. Сыновей у дедушки Кости нет, некому передать своё ремесло. Но ученики у него всё же есть и в нашем селе, и в соседних деревнях. Дедушку Костю знают во всех окрестных сёлах ещё и потому, что он славный печник, хороший плотник. Одним словом, это человек с «золотыми» руками.

Вот такая славная трудолюбивая семья живёт в селе 2-ая Берёзовка.

Эх, валенки, да валенки…

Ученик подготовительного класса Тулупов Кирилл заочно познакомил нас с ремеслом своего дедушки Борщёва Виктора Петровича, проживающего в районном посёлке Мучкапский. Вот что нам рассказали Кирюша и его мама:

«Мой дедушка занимается одним из самых старых ремёсел – валянием валенок. Помогает ему во всём моя бабушка. А обучили их этому делу родители деда, мои прабабушка и прадедушка, которые сразу после войны (а они оба воевали) стали зарабатывать себе на жизнь и растить детей, которых у них было пятеро. В свою очередь, моих прадедушку и прабабушку обучал этому их отец, то есть это ремесло передавалось из поколения в поколение.

Изготовление валенок очень трудоёмкое и непростое дело, потому что всё приходится выполнять вручную. Валяются валенки из овечьей шерсти - белой и чёрной. Для этого стригутся овцы, состриженную шерсть перебирают руками, вытряхивая мусор и грязь. Затем везут на шерстобойку, где шерсть расчёсывают и собирают в одно ровное пушистое полотно. Из него бабушка закладывает валенки по шаблонам (у неё их много – на каждый размер свой шаблон). При закладке валенок получается огромный, раз в восемь больше того, что окажется в итоге. С двух сторон бабушка обкладывает шаблон шерстью так, чтобы было везде ровно, без комочков. Затем дед помещает эти громадные валенки в раствор с кислотой, там они находятся определённое время. Из раствора валенки достаются немного подсевшие, и дед начинает валять их руками, постоянно обливая кипятком. Это продолжается в течение часа. После этого опять помещает их в раствор на определённое время. Потом, достав валенки из раствора, дедушка насаживает их на деревянные колодки нужного размера. Тут в ход идут инструменты, которыми он придает форму валенку: горбушки, колотушка-чуха, рубель большой и маленький. Дедушка должен как следует увалять, укатать, убить валенок, чтобы он был тёплым и не развалился при носке. Так, в течение двух часов всевозможными колотушками, он основательно придает валенку свойственную ему форму, после чего валенки вместе с колодками ставятся на просушку. Сохнут они двое суток. Когда высохнут, их снимают с колодок, и валенки готовы. Таким образом, на изготовление одной пары валенок уходит не один день, а несколько и очень много физического труда.

У меня тоже есть валенки, их свалял мне мой дедушка. Они очень тёплые и мягкие. Ещё мой дед обувает весь район и не только. Ему заказывают валенки и на север, и в Москву родственники, друзья, знакомые.

У моего дедушки нет сына, но он научил валять валенки своего зятя – моего крёстного, чтобы это семейное ремесло на нём не закончилось».

Добрым людям на загляденье

В один из погожих осенних дней мы отправились с детьми подготовительного класса в гости к Бубенцовой Марии Ефремовне. Мария Ефремовна радушно встретила нас в своей крохотной квартире. Мирно в своей кроватке посапывала её двухмесячная правнучка Даша. Мы тихонько вошли в комнату, и нам сразу бросилась в глаза кровать, убранная кружевным подзором, на ней возвышались сложенные пирамидкой огромные подушки, вышитые гладью разноцветными нитками. Узоры просто великолепные: яркие розы, разноцветные ромашки, крохотные голубоглазые незабудки. И всё это оформлено в определённой последовательности. Бабушка Муся (так ласково называют Марию Ефремовну в нашем селе) показала нам и другие свои работы: простыни, рушники, пододеяльники, с любовью вышитые крестиком и гладью. Здесь мы увидели яркие, как будто налитые соком, клубнички, вишенки, корзины с цветами, забавных котят, петушков с пышными хвостами.

Затем Мария Ефремовна показала нам инструменты и материал, с помощью которых она создаёт эту красоту. У неё целых две больших коробки с разноцветными нитками – мулине, большие деревянные пяльцы. Мария Ефремовна показала детям, как она вышивает, рассказала, что вышивать её научила её мама Ксения Александровна Иванова, когда девочке было ещё лет семь-восемь. Сначала детские пальчики были не очень послушны, и совсем не хотелось сидеть за рукоделием. Подрастая, она всё лучше и лучше стала вышивать. Но приходилось много работать, выполняя заказы родственников и соседей. И постепенно её работа превратилась в высокое мастерство. Сейчас Мария Ефремовна реже берётся за работу, так как ей приходится нянчить маленькую правнучку, но иногда долгими зимними вечерами её руки сами тянутся к холсту и иголке с ниткой, и тогда она творит красоту. Этому ремеслу бабушка Муся обучала двух своих дочерей и трёх внучек, но они, может из-за слишком большой занятости, может по другой какой-то причине, не очень потянулись к этому искусству. Зато внучка Света прекрасно вяжет крючком.

Однажды к бабушке на каникулы приехали из города два её внука Олег и Юра. Увидев бабушку за работой, мальчики стали просить её научить их вышиванию. Бабушка показала им, и мальчики принялись за дело. За долгие летние каникулы братья крестиком вышили пододеяльник нарядными узорами. Потом они подарили его своей маме, когда та приехала за ними из города.

Мария Ефремовна участвовала в различных выставках народного промысла. За участие в них она получала призы и благодарственные письма.

Красота спасёт мир

А вот совсем недавно мы с ребятами отправились в гости ещё к одной славной мастерице нашего села – Людмиле Тимофеевне Горновой. Она уже поджидала нас, поэтому со свойственным ей гостеприимством встретила на пороге своего дома. Когда мы вошли в дом, то нас поразили чистота и уют, царившие в нём. Во-первых, это было какое-то царство цветов. Комнатные растения стояли на столах, тумбочках, специальных стеллажах. Более крупные – просто на полу. Как мне показалось, горшков с цветами в доме было, наверное, около сотни. Многие из них цвели красными, лиловыми, белыми, синими, голубыми, розовыми огоньками. Цветы украшали все три комнаты.

Во-вторых, всё кругом было обвязано неутомимыми руками этой славной женщины: покрывала на диване, креслах, на кроватях, подушечки разных размеров, скатерти на столах, круглые половички на полу, чехлы на стульях. Всё это Людмила Тимофеевна связала крючком. Цвета ниток подобраны с большим вкусом. Потом Людмила Тимофеевна показала нам связанные на спицах вещи: шапки, свитера, жилеты, носочки, следки. Заметно, что все вещи с любовью и старанием сделаны руками опытной мастерицы.

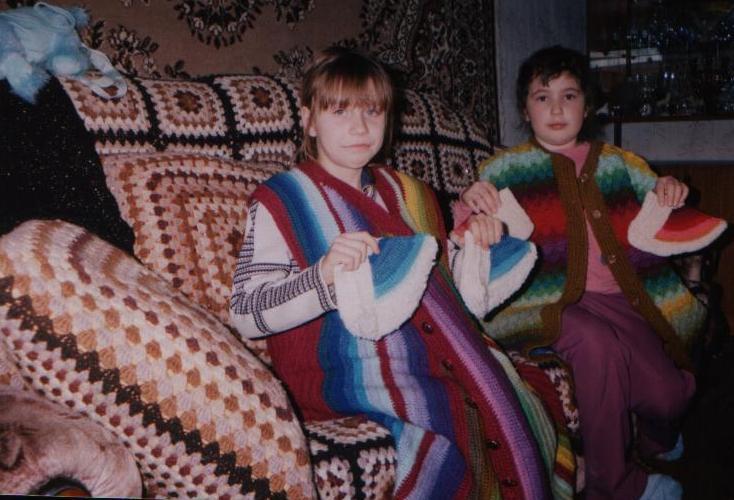

Приобщилась к этому мастерству Людмила Тимофеевна уже в зрелом возрасте. В молодости было некогда заниматься вязанием: семья, хозяйство, работа на молочно-товарной ферме отнимали много времени. Сын вырос, женился, у него своя семья, муж трагически погиб. Чтобы как-то скрасить своё одиночество, Людмила Тимофеевна нашла себе занятие – вязание крючком и на спицах. Спицами она могла вязать с детства, а вот крючком нет. Её первым учителем стала Котельникова Александра Ивановна, она только показала нашей мастерице азы вязания, всё остальное было делом времени и её пытливого ума. Сейчас Людмила Тимофеевна стала уже настоящим асом в своём деле. Она может связать любую вещь, любой узор, увиденный однажды. У неё много различных модных журналов о вязании. В одном из них она увидела очень красиво связанную блузу и тут же решила точно такую же связать своей невестке. Подарок невестке получился такой, что позавидует любая модница. Вяжет она и платья, и жакеты, и пальто. Использует в работе пряжу и нитки разного качества, цвета, толщины: ровницу, шерсть, пух, акрил, ирис и т.д. Покупает их в магазине или на рынке. Людмила Тимофеевна обвязывает не только свою семью, она вяжет вещи своим знакомым, родственникам, по просьбе жителей нашего села и не только. Продаёт она вещи редко. Чаще дарит свои изделия.

Очень часто работы нашей мастерицы выставляются на показ в различных выставках, конкурсах. За участие в них она получала различные призы.

За советами, подсказками к ней не редко обращаются даже опытные вязальщицы. Наша мастерица никому не отказывает в помощи. Она обучает своему мастерству, помогает своими советами, подсказывает всем, кто к ней приходит.

Уходя от Людмилы Тимофеевны, я заметила на стенах в комнатах картины. Приглядевшись, поняла, что картины - тоже продукт её творчества. Картины «Три богатыря», «Царевна-лебедь», натюрморт вышиты мелким крестиком и вставлены в рамки. Оказывается, наша героиня не только славный мастер по вязанию, но и прекрасная вышивальщица. Воистину, Людмила Тимофеевна – человек с «золотыми» руками.

В гостях у юных мастериц

Знакомьтесь, это юная мастерица нашего села Бизюкина Настя.

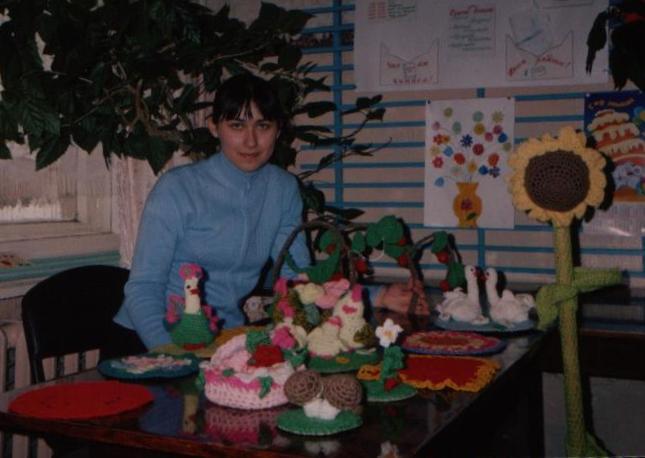

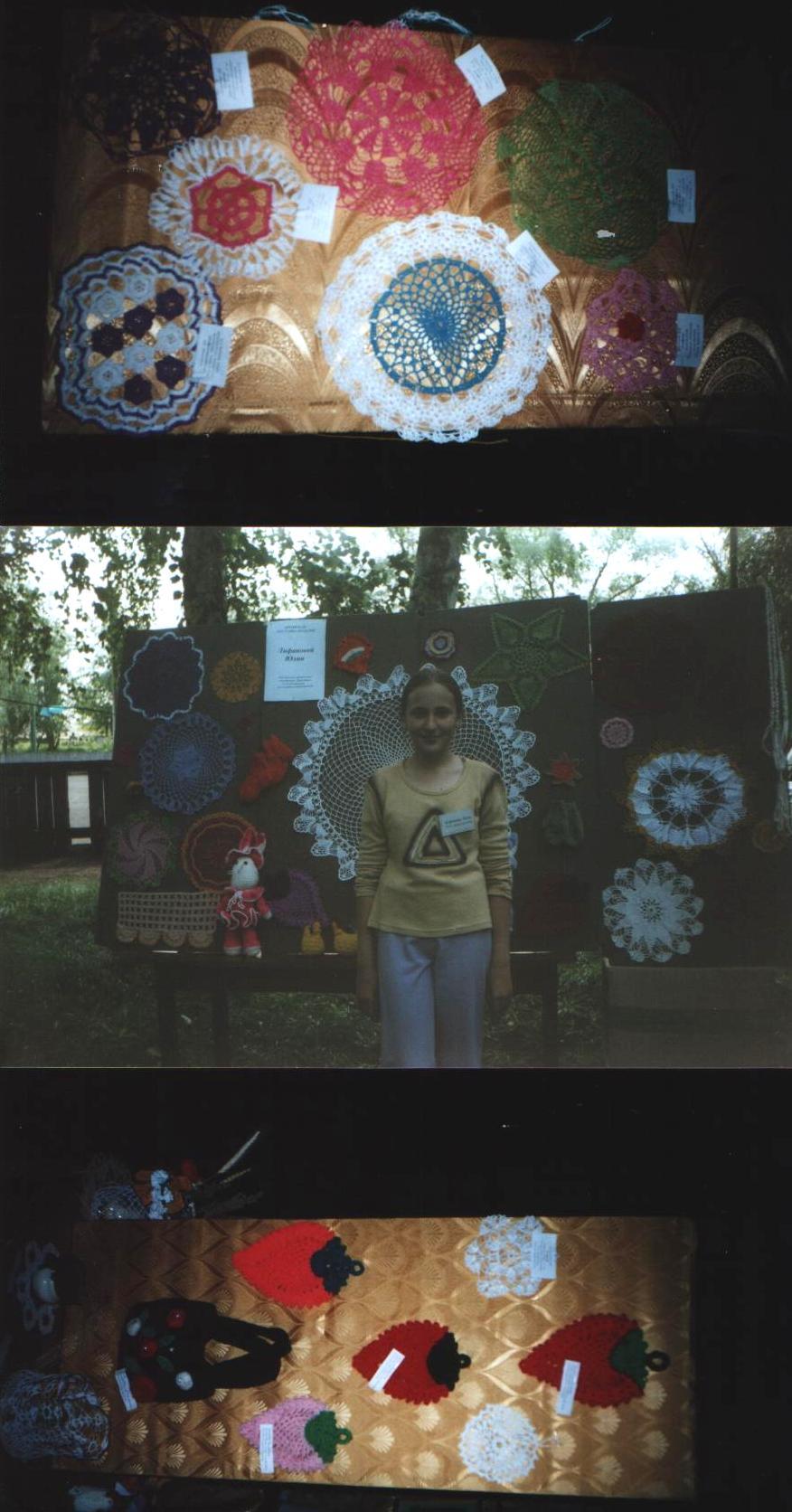

Настя учится в 8 классе нашей школы. Она круглая отличница с начальных классов и по сей день. В свободное от учёбы время девочке очень нравится заниматься своим любимым делом – вязанием крючком. Приобщилась к вязанию она с восьми лет. Бабушка Насти - Бизюкина Любовь Константиновна научила её вязать на спицах. Девочке это занятие очень понравилось, она вязала вещи для своих кукол. А когда первая учительница Левченко Галина Николаевна на уроках труда показала, как вязать крючком незатейливые вещицы – сумочки, круглые дорожки, шапочки, игрушки, то девочка предпочтение стала отдавать вязанию крючком. До сих пор интерес к этому ремеслу не иссяк. Давно уже Настя превзошла свою первую учительницу в этом ремесле. Каждую свободную минутку она посвящает любимому занятию. Девочка связала очень много красивых вещей. Я попросила её принести их в школу и показать детям. И вот что мы увидели: большое множество салфеток разных форм и цветов, корзинки с грибами, розами, ромашками, веточка вишни с висящими на ней плодами и листьями. А вот стоит на круглом коврике павлин, распушивший свой разноцветный хвост, два лебедя плавают в голубом озере среди белых лилий. А это курочка с петушком вывели своих деток, маленьких цыплят, на цветущий летний лужок. А вот величавый подсолнух горделиво возвышается над столом, чуть склонив свою тяжёлую от семечек «голову».

Но это ещё не все её поделки. Из-за своей скромности Настя не сказала нам, что у неё дома есть покрывала на кресла, связанные её неутомимыми ручками. Нам об этом поведала её подруга Каравайкина Ирина.

В нашем классе тоже есть игрушки, связанные Настей. Это пучеглазые осьминоги, забавная тётя Свинка, петушок и курочка с цыплятами. Эти игрушки девочка подарила малышам. Много игрушек также она дарит своим друзьям, родственникам.

Настя со своими поделками участвовала в районном конкурсе «Фабрика игрушек Деда Мороза». Правда, призовых мест пока не занимала, но у неё всё ещё впереди.

А вот ещё одна юная мастерица. Зовут её Лифанова Юля. Юля сначала жила в нашем посёлке, а потом вместе с родителями переехала в районный центр, посёлок Мучкапский. Сейчас она учится в 8 классе Мучкапской средней школы. Девочка часто приезжает в наше село, так как здесь у неё живут бабушка, два дедушки, подруги.

Когда Юле исполнилось десять лет, мама привела девочку в дом творчества. И тут перед Юлей встал вопрос: в какой же кружок ей лучше записаться? Но когда они с мамой увидели выставку вязаных вещей, все сомнения отпали. Девочка сказала маме, что она тоже хочет научиться так вязать, и они записались в кружок, где обучают этому мастерству. У своего прекрасного педагога Борисовой Елизаветы Ивановны Юля научилась вязать различные вещи и на спицах, и крючком. Но предпочтение девочка всё же отдаёт вязанию крючком. У Юли очень много всяких поделок: это сумочки, прихватки различных форм, игрушки, такие как зайчики, курочки с цыплятами, собачки, снеговики, солнышко, лягушата. Но особенно девочке нравится вязать салфетки. У неё их очень много различных цветов и форм. Также она создаёт объёмные вазы из накрахмаленных салфеток, эти изделия особенно красивы. Их можно использовать для составления различных композиций из цветов, разноцветных перьев, веточек засушенной травы. Получается очень красиво и оригинально. Юля всё это делает с огромным удовольствием. Дома у неё очень много всяких поделок, а ещё девочка дарит их своим родным, друзьям, знакомым.

Юля каждый год участвует в выставках поделок в доме творчества, она также участвует в районных и областных выставках декоративно-прикладного творчества. В одной из таких областных выставок «Очарование новых встреч» в 2005 году Юле был вручён сертификат за участие в выставке.

Волшебное колесо

Долгими зимними вечерами пожилые женщины нашего села часто проводят за прялками. Правда, это ремесло, к сожалению, стало всё больше уходить в прошлое, ведь всё сейчас можно купить в магазине или на рынке. Молодёжь не перенимает это искусство, а жаль.

И вот, в один из зимних дней мы с ребятами решили сходить к одной из таких мастериц Костычевой Антонине Петровне. Бабушка Тоня гостеприимно встретила нас в своей маленькой квартирке, угостила всех конфетами. Потом показала свою прялку, рассказала, как она устроена, дала немного покрутить колесо этой чудесной «машины».

«Прялка эта мне досталась от моей мамы Кривошеиной Марины Владимировны, а ей от моей бабушки Аграфены. А прясть я начала уже в зрелом возрасте, лет в тридцать. Когда моя мама стала старенькой и уже не могла больше прясть, пришлось этим делом заняться мне. Получилось прямо с первого раза, правда нитка была немного крутовата (толстая, неровная), со временем стало получаться всё лучше и лучше. И вот уже лет сорок я занимаюсь этим ремеслом. В основном этой работой приходится заниматься осенью и зимой, когда других дел нет. Когда весь пух или шерсть отпряду, начинаю вязать носки, варежки, перчатки, платки пуховые, шарфы, шапки, кофты. Вяжу себе, своей дочери, сёстрам, их детям и внукам, подругам, знакомым. Материал для работы – шерсть и пух – у меня оставались ещё с тех пор, когда мы держали овец и коз. Сейчас эту скотину мы перевели, придётся теперь покупать материал для работы на рынке. Дочь моя живёт в городе, ремесло моё она перенимать не хочет. Значит, на мне это дело и закончится» - поведала нам Антонина Петровна.

Да, очень жаль, что это старинное ремесло уходит в прошлое. Но, может быть, кто-то из сегодняшних малышей в своё время заинтересуется этим делом и продлит жизнь «волшебному колесу».

В гостях у Марии Петровны

С работами этой мастерицы нас познакомила её внучка Луконина Саша, ученица седьмого класса нашей школы. Вот что она рассказала нам о своей бабушке:

«Моя бабушка Луконина Мария Петровна родилась и выросла в селе Александровка Уваровского района. Бабушкина мама, моя прабабушка, занималась вязанием пуховых платков. Этому ремеслу она и обучила своих трёх дочерей. Сначала у девочек ничего не выходило, но постепенно стало получаться всё лучше и лучше. Кроме платков бабушка научилась вязать ещё и свитера, кофты, юбки, носки, шапки, перчатки, варежки. Крючком вязала салфетки, чехлы на стулья, покрывало на кресло.

У меня тоже есть много вещей, связанных моей бабушкой. Она вяжет на меня с самого моего рождения. Бабушка старается, чтобы все мои вещи были красивыми и нарядными. Поэтому подбирает фасон, цвет и рисунок из модных журналов.

У бабушки нет дочки, поэтому своё ремесло она передаёт мне. Я тоже умею вязать крючком и на спицах. Сейчас вяжу на спицах кофточку для своей куклы.

Работы моей бабушки можно было увидеть на различных выставках, которые часто устраивают работники дома культуры в нашем селе, а также в районе».

Проект «С чего начинается Родина?»

III блок – «Семь «Я» - одна семья»

Семья даёт ребёнку главное – то, что не может дать никакой другой социальный институт, - интимно-личностную связь и исходное единство с родными. Семья – это жизненный «тыл» человека любого возраста. Для ребёнка семья является всем Миром в его самых главных проявлениях. Семья даёт ребёнку эмоциональную защищённость и уверенность в себе. Каждому человеку важно знать, что он кому-то нужен, что в нём бескорыстно заинтересованы. Для развития ребёнка чувство единения с близкими взрослыми необходимо, как воздух для дыхания. Атмосфера семьи создаёт у ребёнка ощущение принятия его как личности, самоценности его существования, искренней заинтересованности в нём родителей и абсолютности уз, связывающих членов семьи. Изначальное единство матери и ребёнка сохраняется как непосредственная эмоциональная связь на протяжении всего дошкольного и младшего школьного детства и обеспечивает ребёнку внутреннюю защищённость при различных обстоятельствах и событиях его жизни. Сохранение этой связи имеет исключительное значение для нормального хода психического развития и формирования личности ребёнка.

Не случайно Президент России В. Путин объявил 2008 год – годом семьи, ибо положение в стране вопиющее, надо что-то делать. Чтобы спасти Россию от гибели, надо спасать семью от развала. Важность семейной жизни не только для каждого человека, но и для государства в целом, очевидна. Святитель Филарет Московский писал: «Семейство – древнее государства. Государство образовалось из семейств. Поэтому жизнь семейная в отношении к жизни государственной есть некоторым образом «корень дерева».

В условиях предшкольного образования тесное сотрудничество с семьёй становится решающим фактором. Полноценное развитие ребёнок может получить лишь в том случае, если родители играют и общаются с детьми дома, используя при этом рекомендации и результаты консультаций профессиональных педагогов.

Для того, чтобы заинтересовать и привлечь родителей к совместной работе, необходимо доказательно обосновать необходимость такого сотрудничества, представить (спрогнозировать) результаты работы.

Организация совместной работы строится на следующих положениях, определяющих её содержание, организацию и методику:

* единство;

* систематичность и последовательность;

* индивидуальный подход к каждому ребёнку и к каждой семье;

* взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей.

Разнообразные формы работы с родителями должны быть взаимосвязаны и представлять единую стройную систему. Для более тесного сотрудничества с семьями мы регулярно проводим родительские собрания, консультации, лектории для родителей на такие важные темы, как «Влияние семейных отношений на психическое развитие ребёнка», «Режим в жизни дошкольников», «Что рисует ваш ребёнок?», «Поможем ребёнку сосредоточиться» и другие. Информируем родителей о событиях каждого дня, проведённого в школе. Родители не просто могут, а в обязательном порядке должны знать и видеть, как живут их дети, что они едят, во что играют, как с ними обращаются и чему их обучают. Для них мы устраиваем выставки рисунков и поделок, выполненных детьми; дни открытых дверей, когда родители могут посетить занятия. Они смогут увидеть своего ребёнка в новой обстановке, сравнить с другими детьми, объективно оценить его слабые и сильные стороны, помочь детям в налаживании контактов. Многие родители (к сожалению, не все) принимают самое активное участие в проведении различных внеклассных мероприятий. Шьют костюмы детям, сами участвуют в различных конкурсах, выставках, соревнованиях, праздниках и развлечениях. В результате такого сотрудничества родители могут лучше познакомиться друг с другом, обменяться опытом, узнать родителей того ребёнка, с которым дружит их сын или дочь, организовать общение на новом, более высоком уровне.

Активное, общественно организованное участие родителей в воспитании и обучении своих детей приводит к социальной реабилитации многих семей – восстанавливается нормальная жизнь семьи. Наша главная задача, как педагогов, содействовать сплочению не только классного коллектива, но и семьи, защитить некоторые из них от развала. Ребёнок должен с радостью идти в школу и радостно возвращаться домой. Нужно, чтобы ребёнку в классе было комфортно, интересно, чтобы он дружил с ребятами, зная, что дома его ждут любящие родные.

Встреча в музыкальной гостиной

Вечер «Семь «Я» - одна семья»

Девиз: «Как здорово, что все мы здесь

Сегодня собрались!»

Цели проведения вечера: - организация семейного досуга, сплочение

семьи;

- воспитание культуры семейного отдыха;

- привлечение родителей к более тесному

сотрудничеству в воспитательно-

-образовательной работе школы;

- формирование навыков коммуникативного

поведения, музыкальных и актёрских

способностей дошкольников;

- воспитание чувства долга и любви к

близким;

- создание тёплой дружеской обстановки.

Подготовка праздника

Праздник позволяет укрепить отношения между школой и семьёй, сплотить детей и родителей. Готовятся к нему семьями: репетируют номера художественной самодеятельности, готовят фирменные семейные блюда, выставку поделок. Учитель вместе с родителями и детьми составляет сценарий праздника. За день до праздника учитель пишет о каждом ребёнке коротенькое сочинение (по словам ребёнка): кем хочет стать, когда вырастет, во что нравится играть, какое любимое занятие в школе, любимый мультфильм, цвет одежды, любимое кушанье, как ласково называют его родители и т.д. Это сюрприз для родителей.

Классная комната украшается шарами, рисунками, поделками детей и родителей, стенгазетами ит.д. Организуются семейные команды, которые будут участвовать в конкурсах. Все остальные объединяются в группы поддержки.

Ход встречи

Ведущая: Дорогие друзья! 2008 год объявлен годом семьи. И сегодня мы с вами встречаемся таким большим дружным коллективом, который объединил в себе сразу несколько семей. Ребята, а вы знаете, что такое семья?

Дети: Это родные для меня люди: папа, мама, дедушка, бабушка, братья, сёстры и другие родственники.

Ведущая: А сейчас, ребята, представьте нам, пожалуйста тех, кто пришёл с вами на нашу встречу.

Дети в обычной форме представляют своих родственников: - «Это моя мама, её зовут… Она работает… и т.д.)

Ведущая (по окончании всех представлений): Вот мы и познакомились. Ребята, вы с такой любовью и теплотой говорили о своих родных, что я просто уверена в том, что вы живёте в замечательных семьях. Чем же так сильны ваши семьи?

Дети:

- Мы все очень любим друг друга.

- Мы заботимся друг о друге.

- Мы помогаем друг другу и стараемся не обижать.

- У нас общие увлечения, нам нравится проводить свободное время

вместе.

- У каждого из нас много дел, но мы всё успеваем, потому каждый

точно знает, что ему надо делать.

Ведущая: Я поняла, что у каждого из вас есть свои обязанности по дому. Расскажите о них.

Дети рассказывают, как они помогают дома своим родным.

Ведущая: Создать семью нелегко, а сохранить её ещё труднее. Беды, радости бывают в каждой семье, но достойно разрешить многие конфликты нам не всегда удаётся, не достаёт житейской мудрости. Именно этому учат нас русские пословицы и поговорки. Давайте их вместе вспомним. Какие пословицы и поговорки вы знаете?

Дети и родители:

- В семье и каша гуще.

- Дружно – не грузно.

- Мать кормит детей, как земля людей.

- Родители трудолюбивы, и дети не ленивы.

- Вся семья вместе, так и душа на месте.

Ведущая: Наше первое конкурсное задание заключается в том, чтобы из набора слов, которые вы получите в конвертах, составить пословицы. Конечно, для этого надо немного потрудиться, так как пословицы эти незаслуженно забыты и редко «молвятся». Например, из слов: дети, наказывать, стыд, кнут – получается замечательная пословица «Детей наказывай стыдом, а не кнутом». Изменив падеж, форму, добавив предлог или частицу, вы успешно справитесь с заданием.

Пословицы и поговорки, которые можно использовать в данном конкурсе:

Дом вести - не рукавом трясти.

Дом красив не углами, а пирогами.

Дети не в тягость, а в радость.

Семейные нелады, доведут до беды.

Без корня и полынь не растёт.

Отец рыбак, и дети в воду смотрят.

Каков батюшка, таковы у него и детки.

Ведущая: А теперь давайте ближе познакомимся с вашими семьями. Проведём «Конкурс семей».

Ведущая предлагает семьям принять участие в простых весёлых конкурсах, подготовленных ими заранее:

Кто расскажет о герое, о котором помнят в нескольких

поколениях

Кто удачнее продемонстрирует упражнения для утренней гимнастики?

Кто вспомнит наиболее смешной случай, произошедший в семье?

Кто продемонстрирует одежду, сшитую или связанную своими руками.

Кто лучше исполнит всей семьёй песню, частушку или танец?

Кто принесёт самое вкусное блюдо на этот праздник и расскажет о том, как его приготовить самим?

Ведущая: Вот, оказывается, какие замечательные семьи собрались сегодня на нашем празднике. Теперь - слово нашим детям. Посмотрите инсценировку, которую они подготовили. В ней говорится про то, как в дружной семье можно отпраздновать один из самых важных дней – день новоселья. Но, пока ребята будут переодеваться и готовиться, проведём конкурс «Что нам стоит дом построить». Семейным командам предстоит защитить проект своего дома, дачи или квартиры: каков будет его внешний вид, внутреннее строение и расположение, чем он будет отличаться от других. Все ваши идеи и мечты должны воплотиться в этих проектах. Удачи вам! (Команды получают листы бумаги, карандаши, фломастеры и т.д.)

Ведущая: А чтобы гостям не было скучно, мы поиграем в игру «Горячий картофель».

Картофель можно заменить мячом. Дети садятся в круг, водящий находится в центре. Он бросает «картошку» кому-нибудь из игроков и тут же закрывает глаза. Дети перебрасывают её друг другу, желая как можно быстрее от неё избавиться, будто это горячая картошка. Вдруг водящий командует: «Горячий картофель!» Тот, у кого в данный момент оказалась в руках «горячая картошка», выбывает из игры. Когда в кругу остаётся один человек, игра прекращается, а этот игрок считается победившим.

Идёт показ праздничной инсценировки «Котя – серенький коток, он ступил к нам на порог».

Появляются Девочка и Мальчик.

Девочка: Новоселье – день веселья, дружно песню запоём.

Мальчик: Поздравляем с новым домом! И с отличным днём!

Девочка: Прежде чем переезжать, надобно кота позвать.

Мальчик: Котик дом наш обойдёт, счастье нам он принесёт.

Появляется Кот.

Кот: Котя – серенький коток, котя – острый коготок,

Котя – серенькое ушко и пушистенькое брюшко.

Девочка: Наш кот первым вошёл в дом.

Мальчик: Что же он будет делать?

Кот: Во всех четырёх углах мяукну, посередине комнаты покручусь, проверю, нет ли мышей и прочих страстей? Мур – мур – мур!

Девочка: Ну и как? Есть мыши?

Кот: Нет! Как раз, как вы, люди, и любите!

Ах, какой хороший дом,

Будет много счастья в нём.

Домового призываю,

Сторожить дом приучаю. Мяу – мяу!

Появляется домовой. У него в руках каравай.

Домовой (кланяется): Кот меня в ваш дом позвал,

К вам на праздник и на бал.

Преподнёс я вам хлеб-соль,

Горе отведу и боль.

Дам богатство и уют,

В вашем доме там и тут.

Процветайте, не хандрите.

Домового покормите!

Дайте кружечку воды

И немножечко еды.

И тогда, тогда, тогда

Я защитник ваш всегда!

Мальчик: А теперь споём и спляшем.

Девочка: И платочками помашем.

Кот: Мур – мур! «Камаринская»!

Все пляшут и поют на мотив русской народной песни «Камаринская».

В русской пляске мы веселье заведём.

Мы притопнем, а потом плясать начнём.

Ты сиди себе, сиди, попрядывай,

На дружка, да на дружка поглядывай.

Держи гребень, держи гребень, держи лён,

Держи сорок, держи сорок веретён.

Пусть Ивана, пусть Ивана впустят,

Чтоб сыграл нам, чтоб сыграл на гуслях.

А ты, братец наш Андрейка,

Ты сыграй нам, сыграй на жалейке.

А ты, братец наш Ермошка,

Ты сыграй нам на гармошке.

В русской пляске мы веселье заведём,

Мы притопнем, а потом плясать пойдём.

Ведущая: А сейчас мы будем присутствовать на защите архитектурных проектов. Задание было серьёзное, сложное. Но наши команды справились с ним отлично. Оказывается, своего архитектора, строителя, дизайнера можно найти в каждой семье. (Команды рассказывают о своих проектах.)

Ведущая: В слове «семья» мы слышим семь «Я». А есть ли среди нас такие семьи, которые состоят из семи «Я»?

Андрей: Думаю, что есть. Правда нас шестеро + 1. Но лучше я расскажу обо всех подробнее:

Наша мама так добра,

Наша бабушка – мудра,

Дедушка – столяр и плотник,

Папа – главный наш работник.

Брат мой старший – хоккеист,

Я – мальчишка-футболист.

А ещё у нас есть Догги,

Замечательный щенок.

Мы нашли его однажды

Под дождём он весь продрог.

И решила вся семья,

Что он для нас – седьмое «Я»!

Мы живём в большой квартире,

Нет семьи дружнее в мире!

Ведущая: Это замечательно, ребята, что у многих из вас есть и дедушка, и бабушка. А некоторые ребята даже живут в больших и дружных семьях. Но чаще всего в семье есть кто-то главный.

Дети:

- В нашей семье это – папа. Потому что он зарабатывает деньги, умеет делать всё по дому, не ссорится с мамой и часто с нами играет. Мы очень любим нашего папу и стараемся не расстраивать. Мы всегда обдумываем свои поступки и говорим: «А не расстроится ли из-за этого папа?» И только потом принимаем какие-то решения.

Ведущая: Обычно таких людей, как твой папа, называют хозяином дома. А о ком ещё можно сказать, что он хозяин в доме?

Дети:

- О тех, кто заботится о доме, выполняет все домашние дела.

- Того, кто бережёт всё, что есть в доме, называют заботливым хозяином.

- О тех, кто заботится обо всей семье, особенно, когда кто-то болеет, кто делает квартиру красивой и уютной, делает уборку, выращивает цветы. Поэтому я думаю, что в нашем доме главная хозяйка – моя мама.

- А в нашей семье это – бабушка. Её все слушают, даже папа и дедушка. Они говорят, что наша бабушка – мудрая. Всегда умеет принять правильное решение.

Ведущая: Ребята, а мы с вами учили песню о бабушке. Давайте её споём для наших любимых бабушек.

Дети исполняют песню «Лучше друга не найти»; музыка и слова Е.Асеевой.

Геля: А в нашей семье меня называют «хозяюшкой».

Мама Гели: Да, это так. Потому что Геля бережно относится к вещам, ухаживает за цветами и котёнком, которого зовут Тимка. Она любит помогать мне по дому и на кухне, прекрасно готовит салаты и делает это очень аккуратно. У нас даже есть фирменный салат.

Геля: Просто однажды я добавила в салат те овощи, которые мне очень нравятся. Получилось очень вкусно. И теперь я всегда готовлю его к нашим семейным праздникам.

Мама: Мы называем его «Салат от Ангелины» (раздаёт рецепты).

Ведущая: А можно ли сказать, что готовить что-то необычное и вкусное - это ваше любимое занятие?

Мама: Да, конечно. Мы с дочкой сегодня испекли пирог и принесли на наш вечер. Во время чаепития попросим вас всех его отведать и оценить.

Ведущая: Замечательное занятие у семьи. Тем более, такое вкусное. И мы услышали, что делают они всё это с большим удовольствием. Любимое занятие объединяет, если оно едино для всей семьи. А что скажут нам другие семьи, есть ли у них какое-то интересное занятие или хобби?

Кирилл: А мы в свободное время – на рыбалке. Нет лучше отдыха для папы и меня. Мама не очень любит удить, но зато ей нравятся розовые рассветы и уха. Поэтому она нас поддерживает. А ещё наша мама очень любит стихи.

Мама: Когда на зорьке розовой встаёшь ты, умываешься,

То шелестом берёзовым природа отзывается.

И рощей соловьиною, и капелькой дождя

Весь мир тебя приветствует, ликуя и любя.

Потом – поярче солнышко и пенье птиц звенящее –

Вот где минуты радости, вот это – настоящее.

Хороший клёв на зорьке, парное молоко,

И ёлки в хороводе, и дышится легко.

Я миром восхищаюсь, смотрю и вдруг немею.

И здорово, что видеть всю красоту умею.

А ты ещё в постели? Опять рассвет проспал?

Поверь, мой друг, что много ты в жизни потерял.

Таня: А наша семья любит проводить свободное время на пасеке и в огороде. Правда, там надо сначала потрудиться, а потом и отдохнуть можно. Но для нас труд – большое удовольствие. Мы все любим что-нибудь выращивать. Главный у нас – папа, а мы с мамой и сестрёнкой его помощницы. А ещё наш папа – хороший пчеловод.

Ведущая: А сейчас я вам представлю спортивную семью.

Папа Андрея: Считаю, что спорт – лекарство от всех болезней. Зимой ходим на лыжах, а летом – в турпоход. Наш сын плавал сначала в ванне, а потом и в реке ещё до того, как научился ходить. Простуды и ангины нас не беспокоят.

Андрей: Я никогда не боялся воды, даже холодной. Летом я плаваю в реке, а зимой – в бассейне. А сейчас мы предлагаем провести соревнования «Спорт – мини»:

- скакалка – (дети прыгают);

- обруч – (мамы крутят);

- футбольный мяч – (папы набивают);

- бег по кочкам (деревянным брускам) – нельзя упасть, пробежать как можно быстрее;

- «весёлая уборка» - с помощью метёлки, совочка, ведёрка как можно быстрее убрать рассыпанные кубики (мусор).

Каждая семья получает медали – лучшему футболисту, проворной мышке, бегуну по пересечённой местности, самому выносливому и т.д.

Ведущая: Уважаемые родители! Следующий конкурс для вас, он называется «Узнайте меня, родители». Я буду читать сочинения со слов ваших детей, а вы попробуйте узнать своего ребёнка (ведущая зачитывает мини-сочинения).

Ведущая: Давайте наш праздник продолжим весёлой песней-танцем «Делай так». Исполнять её могут все вместе – и дети, и взрослые, наши гости. Ребята эту песню-танец уже хорошо выучили, а для гостей я объясню, как исполнять.