IIIмуниципальная научно-практическая конференция обучающихся

Общеобразовательных организаций

«Малые Павловские чтения»

Естественнонаучная секция

«Прошлое и настоящее уникальных геологических объектов Павловского района»

(проблемно-поисковая)

Выполнила: уч-ся 11 класса

Куделина Валерия

МКОУ Петровская СОШ

Научный руководитель: учитель

географии МКОУПетровская СОШ

Гермоненко Галина Николаевна

Павловск, 2019 г.

Оглавление

I. Введение 3

II. Основная часть 5

1. Докембрийский эон (античное как «век»). 5

1.1. Возникновение гранита. 5

1.2. Использование гранита. Современное состояние. 6

2. Фанерозойский эон 8

2.1.Возникновение «меловых гор» 8

2.2. Мел и человек 9

2.2.1. Мел как полезное ископаемое. 10

2.2.2. Мел и пещерные храмы 12

III. Заключение 14

Литература 16

Приложение 17

Введение

По правобережью реки Дон и реки Осередь тянутся «меловые горы». У Осереди они невысокие и более пологие, а у Дона они круто обрываются к берегу реки и удивляют своей красотой. Я живу в селе Михайловка у склона «меловых гор», и в июле 2018 года вместе с родителями, совершая экскурсионную прогулку на катере по Дону, обратила внимание на то, что меловые сооружения здесь более величественные, нежели в Михайловке. Кроме того, плывя от Павловска к Казинке, в районе Украинской Буйловки мы увидели выход гранита в русле реки Дон. Меня все это очень заинтересовало, ведь это же геологические свидетельства далекого-далекого прошлого нашего края.

Цель работы:

Исследование геологической уникальности Павловского района.

Задачи:

1. Получить общие сведения о геологической истории Павловского района.

2. Изучить и описать уникальные геологические места района.

Методы исследования:

Анализ и обобщение научной литературы, периодических изданий о геологической истории края;

Экскурсия к выбранным геологическим объектам;

Интервьюирование жителей с. Семейки и с. Михайловка.

Объект исследования: «меловые горы» правобережья рек Осередь и Дона, естественные обнажения гранита в русле и пойме реки Дон.

Предмет исследования: происхождение, роль в формировании современного ландшафта, влияние на различные стороны человеческой деятельности, современное состояние объектов.

Гипотеза исследования: меловые горы и выходы гранита по Дону, имея научную и культурно-просветительскую ценность, могут стать в тоже время и объектами туристического бизнеса.

Актуальность темы заключается в том, что, живя на родной земле, надо знать не только её историческое прошлое, но и более дальнюю – геологическую историю края, видеть в ней череду событий, в своей последовательности предопределивших неизбежность появления того, что называем нашим временем. В этой истории много загадочного и не до конца понятого, но именно этим она интересна и привлекательна и не только для аборигенов.

II.Основная часть

1. Докембрийский эон (античное как «век»). 1.1. Возникновение гранита.

«С чего начинается Родина»? С этих слов начинается песня из кинофильма «Щит и меч». В фабулу романов и кинофильмов про наших разведчиков («своих среди чужих») принято вкраплять эпизоды об их тоске на чужбине по родным и милым сердцу местам, где «идут грибные дожди». Это волнует читателя, зрителя – у каждого ассоциативно всплывают свои щемящие сердце мгновения ностальгии. У геолога всё начинается с докембрия. Это самый ранний период геологической истории. Много ли нам известно о нем? Не всё, конечно, но в общих чертах картина складывается. Вся геологическая история делится на два неравноценных по длительности этапа (эона): докембрийский и фанерозойский. Название «фанерозой» означает «явная жизнь». Назван так потому, что в отложениях, начиная с кембрия (570 млн. лет назад), обнаруживаются окаменелости достаточно разнообразных и сложных форм жизни. Более древние породы настолько сильно преобразованы за истекшие миллиарды лет, что следы жизни в них научились обнаруживать лишь недавно и теперь полагают, что жизнь на Земле появилась не позже 3.5 млрд. назад, а вполне возможно и раньше. Так, еще В.В. Вернадский показал, что граниты, подобные Павловским, это не что иное, как метаморфизованная биосфера карельского этапа горообразования, которое имело место на территории Воронежской области 1,9 млрд. лет назад. Первично это были осадочные и вулканогенные породы, которые в результате складчатости в условиях высокой температуры и давления были пере кристаллизованы и превращены в серые полосчатые зернистые породы – гнейсы. Те из них, которые по своему химическому составу были ближе всего гранитам, при достижении температуры плавления расплавлялись и превращались в граниты. Расплав, проникая по трещинам и остывая в них, превращался в настоящие красной окраски граниты и сиениты с однородной зернистой структурой. Эти самые древние породы для нашего края можно наблюдать не только в гранитных карьерах, но и в естественных выходах докембрия, ряд которых имеется вПавловском и Богучарском районах Воронежской области (рис.1). Процесс гранитизации он напрямую связан с образованием складчатых гор. Например, граниты образуют ядро Северного Кавказа. В Павловском районе было то же самое, но случилось это намного раньше и от гор здесь сохранились лишь их «корешки».

Почему выходы докембрийских пород наблюдаются именно здесь? Для этого были две веские причины, которые сработали в одном ключе. Так как граниты более легкие, чем гнейсы, то в соответствии с законом Архимеда блоки земной коры наиболее интенсивно гранитизированные, «всплывают» в астеносфере (расплавленный слой в основании литосферы), в то время как смежные блоки не затронутые гранитизацией, как более тяжелые оказываются притопленными. Что интересно, это находит отражение и в современной дневной поверхности. Гранитные блоки «вырасли» как грибы после дождя, образуя выступы в кристаллическом фундаменте. Совокупность таких блоков в нашем регионе ЦЧЭР образует огромное сводовое поднятие в осадочном чехле, получившим название Воронежской антеклизы.

Дон свою долину заложил на стыке поднятия и опущенной вмещающей рамы, как наиболее ослабленного места (Павловско-Мамоновский прогиб). Река вынуждена огибать растущие гранитные протрузии как препятствие. Такие изгибы долин называют структурными меандрами.

Глубокий речной врез долины Дона в местах наиболее поднятых протрузий обнажает эти граниты, поэтому их выходы обнаруживаются либо непосредственно в русле реки, либо в наиболее пониженных местах ее поймы (рис.1).

1.2. Использование гранита. Современное состояние.

Около села Украинская Буйловка, расположенного на правом берегу Дона, находится выход докембрийских гранитов на поверхность (фото 1).

Это уникальное явление для Воронежской антиклизы и Русской платформы в целом. В 1857 году Николай Степанович Тарачков совершал путешествие по Павловскому краю. Местные жители рассказали ему, что на берегу реки Дон есть каменные глыбы. Тарачков сразу же написал губернатору Н.П. Синельникову записку и приложил небольшой кусочек гранита. А уже 26 октября 1857 года была опубликована статья «Гранит», в которой говорилось о том, что в шести верстах от реки Дон в слободе Новокаменка в 2-х местах (на расстоянии 80 сажен) выделились массы гранита. Один из них длиной 120 м, шириной 50 м, высотой 13 м. Второй чуть меньше. Имеет длину 80 м, ширину 20 м, а высоту 9 м. Гранит имел красивый красноватый цвет, был довольно мелкозернист и очень походил на Финляндский. Эта гранитная масса от размытых весенним половодьем наносных песков оказалась на поверхности своей незначительной частью. Это означало, что большая его часть скрыта под землёй. К тому же, на выходах этого гранита весной разбивались проплывавшие здесь суда (карта 1, фото 2).

На левобережье реки Дон был еще один выход гранита в лесу в Русской Буйловке (напротив Украинской Буйловки). Но до наших дней он не сохранился (карта 2).

Мало кто знает, что именно из него в своё время был сделан пьедестал к памятнику Петру в Воронеже, который был открыт 30 августа 1860 года. Около 300 лет назад общественность города подняла вопрос об установке памятника Петру, чья деятельность была тесно связана с нашим краем. Когда вопрос о его установке был решён, необходимо стало найти материал для пьедестала, чтобы не доставлять его из Финляндии. 27 ноября 1857 года по поручению губернатора Воронежа в Буйловку для осмотра гранита отправился архитектор Александр Антонович Кюи. Осмотрев граниты на правом берегу Дона у Украинской Буйловки, он признал их непригодными – слишком много они имели трещин. Тогда он поехал на левый берег Дона, к Русской Буйловке осматривать другой, более подходящий монолит.

В 1871 году во время проведения железной дороги Воронеж-Ростов гранитный камень брали из этих выходов для постройки железнодорожных мостов, а местные жители использовали этот гранит для изготовления мельничных жерновов для ветряных мельниц. Уже в советское время, укладывали песчаные наши дороги гранитным булыжником, в 1933 году была вымещена дорога по проспекту Революции, а чуть позже – улица Ленина и дорога на хлебоприёмный пункт.

В настоящее время гранит в нашем районе широко используется для производства высокопрочного строительного щебня (Шкурлатовское месторождение) (фото3).

До сегодняшних дней не сохранилось ни «Буил-камня» около Русской Буйловки, ни тех двух огромных монолитов в русле реки, за исключение небольшого выхода у Украинской Буйловки.

Выходы этих гранитов около села Басовка и Украинская Буйловка стоят на охране как геологические памятники природы «Граниты докембрийские».

2. Фанерозойский эон

(Геологический эон, начавшийся ≈ 542 млн лет назад и продолжающийся в наше время, время «явной» жизни).

2.1.Возникновение «меловых гор»

Для нашей территории этот эон начался с девонского периода, когда в результате общего подъема уровня мирового океана, окраины континентов начали периодически затапливаться морскими водами. Это дало начало образованию осадочного платформенного чехла на месте разрушенной денудацией горной складчатой системы (Сарматского щита), превращенной в обширную равнину.

В конце девона море с нашей территории отступило к юго-западу в сторону рифтового прогиба, где в карбоновое время накапливались мощные угленосные толщи Донецкого бассейна. И долгие миллионы лет территория Павловского района оставалась сушей.

Всё началось меняться 145 миллионов лет назад, это время когда разрастался Атлантический океан и его воды стали докатываться и до этой территории. В первой половине периода накапливались в основном пески зеленоватого цвета с глауконитом – минералом индикатором морских условий. Они дали начало альбскому ярусу, нынешняя роль которого в том, что это один из главных промышленных водоносных горизонтов нашего региона. Позже эти пески сменились фосфоритоносными песками сеноманского яруса, в которых фосфориты образуют крупные желваки. И вот 90 миллионов лет назад стали накапливаться мела, породы которых ни до того ни после в геологической истории Земли не было. Мела это с разных позиций весьма интересный геологический объект в Воронежской области и в том числе в Павловском районе. Их отложения называют «меловыми горами». Горами их конечно можно назвать очень условно, но в обрывах Донских круч они оставляют именно такое впечатление. Мел достаточно мягкая порода, легко разрушается водными потоками на склонах, и эрозионные останцы образуют причудливые скалистые формы (фото 4).

Как же в сердце российского Черноземья появились меловые горы?

Девяносто миллионов лет назад (туронский век) здесь вместо суши было мелководное и достаточно теплое море, где жили самые разнообразные организмы. Мел это остатки известковых водорослей кокколитофорид и раковин мельчайших корненожек – фораминифер. Остатки отмерших организмов оседали на дно и уплотнялись слоями, образуя со временем достаточно плотную, хотя и не очень крепкую породу – мел.

2.2. Мел и человек

Дальнейшая история мела — это история его разрушения внешними (экзогенными силами) – выветривание, водная эрозия, растворение и вынос, что приводит к образованию карста, природных полостей, как на поверхности, так и под землей. Среди мела встречаются и глинистые, и кремнистые его разности, которые называется мергелем. Кремнистые мергели более прочные, поэтому, очутившись на поверхности после ухода мелового моря, они образовывали вертикальные причудливой формы столбы «дивы», в то время как мягкий мел разрушался сильнее и быстрее.

Поэтому название мест в топонимике края, относится лишь к обрывам правобережий крупных рек (Донское Белогорье, Битюжское Белогорье).

Растворение мела водой вызывает повышение ее карбонатной жесткости, поэтому подземные воды в меловых районах, к сожалению, приобретают это неприятное свойство, что оказывает негативное воздействие на наш организм, на почки, на сосуды. Наиболее наглядно это можно видеть на тэнах водонагревательных приборов, которые достаточно быстро покрываются налетом карбонатных солей.

2.2.1.Мел как полезное ископаемое.

Нет худа без добра. Мел с другой стороны это прекрасное полезное ископаемое, которое давно находит широкое применение и в быту и промышленности. Мел называют писчим не случайно, до сих пор его используют в школах и вузах, хоть он и пачкается. С давних пор его используют как прекрасный экологически чистый побелочный материал для потолков и стен. В отличие от применяемых ныне красок меловая побелка «дышит».

Из мела делали известь – прекрасный вяжущий строительный материал. В промышленных масштабах получение извести основано на этом же принципе. Известь производили и в моем родном селе Михайловка (Павловский район), которое находится на правобережье реки Осередь.Для этого у меловых гор строили специальные печи.

Описание процесса получения из мела извести.

(Со слов бывшего работника Павловского промкомбината Германова Дмитрия Андреевича).

Сезон по производству извести открывали весной и до поздней осени. Промкомбинат им поставлял для розжига 4 м3 дров, солярку. Печь (яма) была глубиной 10 м сделана в виде кувшина (вверху как кувшин, а середина в виде бочки) (фото 5). Выходила на высоту примерно 1,80-1,90 м называлась «черинь». В печи были рельсы и эти «окна» между рельсами закладывали большими кусками мела величиной с кулак, потом дров. Снизу печи располагалась «галерея», туда была проведена узкоколейка. В эту конструкцию (типа корыта) вмещалось полтонны извести. По центру был лом и этим ломом известь шевелили, и она высыпалась, это была негашеная известь (фото 6). Была узкоколейка с вагонеткой. Мел засыпали сверху, а брали снизу. Разжигали снизу, Мел дробили сами в карьере наверху. К печи доставляли на лошади, на подводе было подъемное корыто, чтобы разгружать не руками. Подняли, засыпали, мел проваливался, затем лопатами делали шар за шаром: шар мела, шар угля. Мелкий антрацитный уголь (назывался «штык»). Яму старались забить до верху. Заполняли печь недели две. Поджигали, постепенно подсыпали мел и он перегорал, т.е. из мела максимально выжигали влагу. Печь могла гореть без подгрузки неделю. Там, где тонкое место печи, там просто тлело, а высокая температура была в самом «кувшине». Мел перегорал, который не перегорал, шел в отходы. В сутки выходила выработка извести 2 т. извести. По сравнению с бутурлиновской и подгоренской михайловская известь была лучше. Качество извести можно было определить даже «на глаз», если кусок белый по цвету и нет на нем трещин, то это недожженная известь, т.е. брак. Михайловское отделение промкомбината по производству извести полностью обеспечивал Павловский район и не только. Известь брали колхозы на дезинфекцию ферм, известь шла и на строительство, так как цемента раньше не было, даже фундаменты делали на извести (и дома, и даже церкви). Известь в ту пору считалось «белым золотом», фундамент зданий на извести был прочным и сухим.

Одно время район хотел закрыть производство извести в Михайловке из-за лишних затрат для промкомбината, в ту пору они занимались еще и другим производством (производство пуговиц), а область не разрешила. Известь производили примерно до 1984 года. На Дону производства такого не было, если и было, то это было кустарное производство, которое было запрещено. Вырабатывали по 60-70 т негашеной извести за месяц. После ее надо было гасить. Это делали уже сами потребители: колхозы или стройконторы. Затем эту известь надо было гасить водой. Это делали потребители сами. В настоящее время печь на склоне «михайловских гор» не сохранилась, остатки такой печи можно увидеть в других местах Воронежской области (фото 7).

2.2.2.Мел и пещерные храмы

На правобережье реки Дон есть исторически значимые пещерные памятники архитектуры - храмы и монастыри. Это Белогорский монастырь и Семейская пещера.

Почему же монахи еще в XVII веке выбирали именно меловые горы для основания пещерных монастырей?

В первую очередь, конечно, потому что мел порода мягка и податливая для проходки в ней подземных галерей. Позже выяснилось, что в воздухе пещер имеются в благоприятной концентрации такие химические вещества как озон, йод и кислород. Они выделяются из толщи меловой породы под действием химических реакций и целебно действуют на больных с заболеваниями щитовидной железы, дыхательной системы и туберкулеза.

Температура в пещерах сохраняется постоянной в любое время года и находится в пределах + 8 ºС. Нормальная влажность, нет сырости, нет запахов. Определенный состав воздуха и достаточно стабильная температура очень благоприятно действуют на сохранность продуктов питания, живых растений, цветов – которые в условиях пещер без воды сохраняются в хорошем виде около двух месяцев. Уникальна по своей простате и устройству система вентиляции пещер, предотвращающая появление угарного газа от горения лампад, факелов, лучин. Всеми этими свойствами обеспечивается и хорошая сохранность келий, храма и тоннелей.

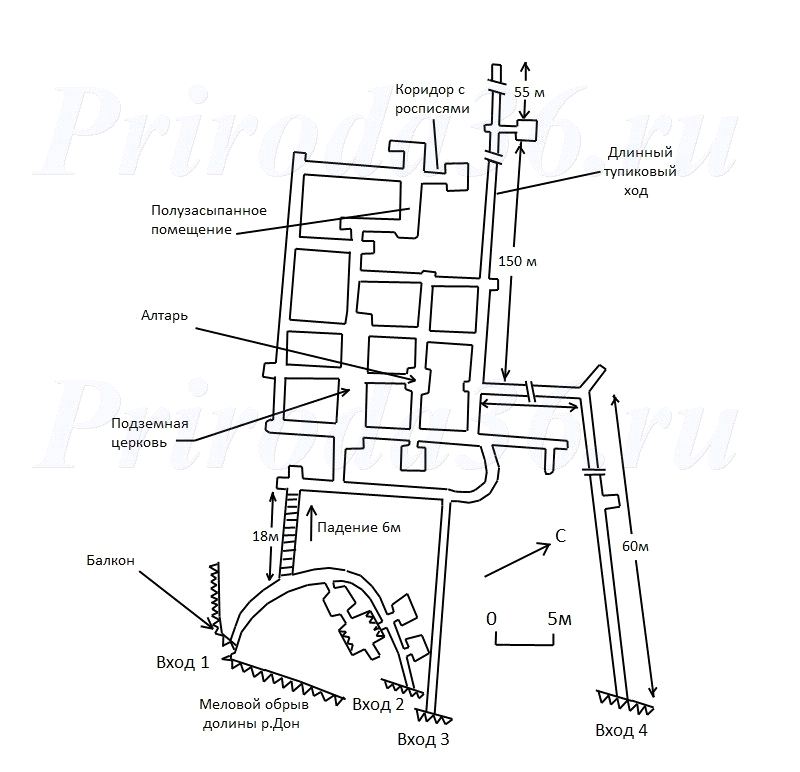

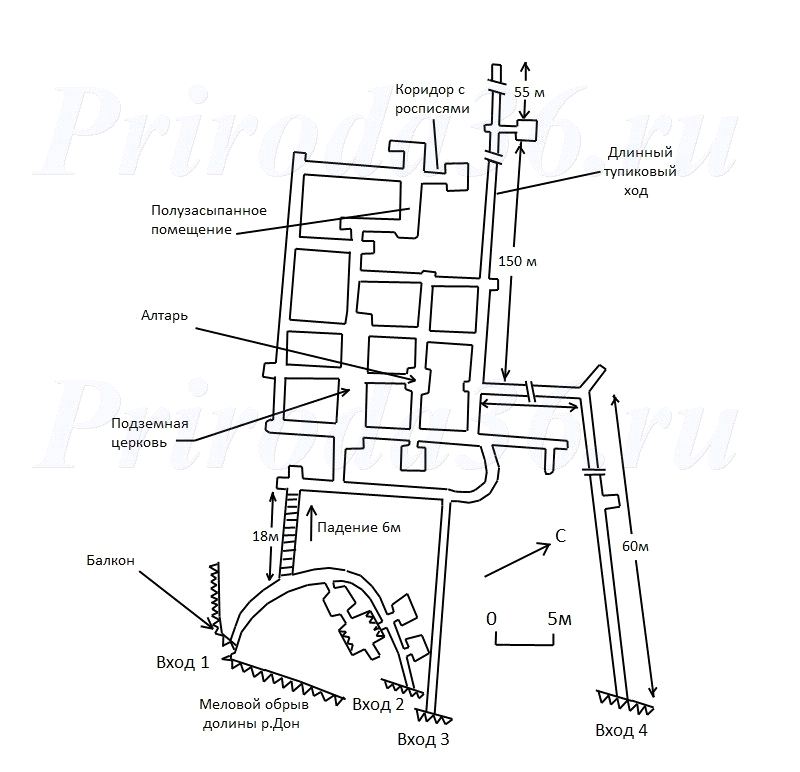

Если о Белогорском мужском Воскресенском монастыре известно многое (фото 8), то о Семейской пещере знают немногие. Известно, что это пещерный храм, который располагается в меловой толще правого берега Дона в 1 км от села Семейка (карта 3, фото 9). Храм посвящён Донской иконе Божьей матери. Пещера достаточно неплохо сохранилась. И является одной из исторических достопримечательностей района. Строительство пещеры началось в 1750 году, инициатором чего стал местный житель Терентий Беличенко. План семейской пещеры (схема 1).

Семейская пещера переведена в ведение Воронежской Епархии и является историческим памятником культуры (фото 10-11).

Здесь же на меловых горах можно увидеть так называемый в народе «чертов палец» (фото 12). Это окаменевшие белемниты - беспозвоночные головоногие моллюски, прародители современных кальмаров. Существовали с каменноугольного по меловой период и вымерли в конце мезозоя. Лучше всего в ископаемом состоянии сохраняется ростр белемнита «чёртов палец» — то самое прочное коническое образование, находившееся на заднем конце тела моллюска. Белемниты находят в местах, где на поверхности расположены юрские отложения.

К тому же на голых меловых осыпях и склонах – остатках древнего океана, растет удивительное растение, сохранившихся после движения ледников – чабрец (тимьян меловой -Thymuscretaceus KlokovetDes-Shost) (фото 13).

Профессор Воронежского Государственного университета Б. М. Козо-Полянский чабрец и другие травы меловых гор называл загадочными, об их значении он писал так: «Загадочные растения» – это «Живые ископаемые, указывающие ход развития нашей флоры в очень давние времена, ценное дополнение к истинным ископаемым, которые изучаются палеонтологией и которых не бывает много»…Растения этих местообитаний произрастали и во время оледенений и дожили до наших дней как «живые ископаемые» на меловых субстратах.

Также в памятной книге 1894 года есть упоминание о том, что ранее оба берега Дона были покрыты густыми лесами, где располагались разбойничьи притоны. Однако самым интересным является то, что в лесу в это время находился стан разбойницы Ольги, грабившей (по рассказам местных жителей) проходившие суда. К сожалению, достоверной информации об этом не сохранилось, поэтому можно только предполагать. Правда имя Ольга было некогда и мужским, созвучным с именем Олег. В течение некоторого периода истории именно Олеговичи бились на Дону.

III. Заключение Таким образом, изучив научную литературу по данной тематике и периодические издания о геологической истории нашего края, побывав на этих уникальных объектах и пообщавшись с местными жителями по интересующей нас теме:

Были получены сведения о геологическом прошлом нашего района.

Изучены и описаны геологические объекты, проведены исследования с точки зрения их прошлого и настоящего, выявлено их экологическое состояние.

Выводы:

Было установлено, что на исследуемой территории находятся самые древние породы для нашего края (гранит), которые можно наблюдать не только в гранитных карьерах, но и в естественных выходах докембрия (Украинская Буйловка и Русская Буйловка) и меловые породы, которые здесь образовались девяносто миллионов лет назад, так как здесь вместо суши было мелководное и достаточно теплое море, где жили самые разнообразные организмы.

Было установлено, что эти геологические объекты с давних времён человек использовал и продолжает использовать в своей хозяйственной деятельности.

Состояние естественных выходов гранита неудовлетворительное, так как их практически не осталось. «Меловые горы» серьёзных изменений не претерпели и находятся в хорошем состоянии, но немного изменены внешними факторами.

Отсюда можно сделать вывод о том, что Павловском районе есть интересные с точки зрения геологии объекты, которые находятся на правобережье рек Осередь и Дон, и которые являются «свидетелями» геологической истории района, сыгравшие большую роль в хозяйственной и эстетической сфере деятельности человека.

Таким образом, эти места, имея научную и культурно-просветительскую ценность, вполне могут быть объектами туристического бизнеса.

Считаем, что цель, поставленная в ходе исследовательской работы была достигнута.

Туризм в настоящее время не просто возможность во время отпуска понежиться в теплых водах южных морей. Этим уже мало кого удивишь. Людям свойственно любопытство, среди них много истинно любознательных, интересующихся историей и достопримечательностями соседних стран и не только южных. Туризм стремительно превращается в разновидность экономики, для многих стран, в том числе и северных он становится доходным. История края это тоже национальное достояние, но им надо умело распорядиться, не сразу, но начинать пора, чтобы не быть вечно догоняющими.

Литература Ампилов И.Г. «Павловск. Страницы истории» Воронеж, 2009 г.

Зверев «Памятная книжка Воронежской губернии на 1894 год» Воронеж, типо- литография губернского правления, 1894 год.

Ильяш Д.В. Циркумменты как особый вид эколого-геологических систем / Ильяш Д.В, В.В.Ильяш. Вестник Воронежского государственного университета //. Сер. Геология.— Воронеж, 2015 .— Вып. 1. С. 132-139

Ильяш В.В. Анализ причин неоднородностей и временных вариаций радонового поля в ландшафтах центрального Черноземья./ В.В.Ильяш ,Д.В. Ильяш //,Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Геология.— Воронеж, 2018 .— Вып. 4. С. 89-98

Косинова И.И Оценка природы экологических рисков на площади разработки месторождений сульфидных руд (Воронежская область) / И.И Косинова, В.В.Ильяш, Н.Д. Разинклв //Разведка и охрана недр, М. вып. 1, 2018, -- с.12-18

Приложение

Рис.1. Поднятый блок в районе г .Павловска насыщен гранитами (в верхней части рисунка показан фрагмент геологической карты, где крестиками и красно-коричневыми тонами обозначены разные граниты). В нижней части рисунка показан профиль рельефа современной дневной поверхности по линии, показанной на карте желтым цветом. Яркие алые пятна это депрессии в рельефе – циркумменты (депрессионные микро- и мезоформы рельефа просадочного происхождения, наблюдаемые на равнинах)

Карта 1. Спутниковая карта. Граниты на правобережье реки Дон

Карта 2. Два выхода докембрийских гранитов на левом берегу Дона у с. Русская Буйловка в береговом обрыве русла и по берегам озера в пойме.

Фото1. Выход гранита на правобережье реки Дон

Фото 2. Выход гранита на правобережье реки Дон 300 лет назад.

Фото 3. Павловский ГОК (Шкурлатовское месторождение).

Фото 4. Причудливые формы «меловых гор».

Фото 5. Печь для производства извести.

Фото 6. Негашеная известь.

Фото7. Погребенная яма для производства извести. Вскрыта в стенке песчаного карьера. В центре ее ствол дерева, который поджигался и, обугливаясь, превращал мел в известь.

Фото 8. Вход в храмовую пещеру Белогорского монастыря находится прямо у обрыва меловой кручи

Фото 9. Вид на «меловую гору» Семейской пещеры.

Схема 1. План семейской пещеры

Фото 10. Вход в пещеру

Фото 11. Балкон

Фото 12. «Чертов палец»

Фото 13. Чабрец