МБУДО «Вяземская ДШИ имени А.С. Даргомыжского»

«Психолого-педагогические аспекты деятельности концертмейстера ДШИ»

Выполнил:

Преподаватель высшей категории

Миронова И.И.

Вязьма , 2018

Методические аспекты работы над произведением.

Работа над музыкальным произведением во всех видах музыкального исполнительства имеет одну и ту же цель (исполнение музыкального произведения, воплощения в нем смысла, идеи, образов, заложенных автором), общие принципы (постепенность от простого к сложному, последовательность, систематичность).

Этапы.

Работа над музыкальным произведением включает в себя три этапа:

Первое знакомство с произведением.

Процесс воплощения исполнительской идеи в реальном звучании.

Исполнение произведения перед публикой.

Первое знакомство с произведением включает в себя:

внутреннее знакомство с произведением – ознакомление с нотным и словесным текстом, с обозначениями темпа, с формой произведения, с его объемом, ремарками композитора и указаниями редактора;

проигрывание произведения на инструменте (чтение нот с листа), для проверки своего внутреннего слышания можно прослушать аудиозапись музыкального произведения;

получение информации о стиле композитора, времени написания произведения;

создание режиссуры произведения на основе внутренних слуховых представлений и внешнего звучания произведения, создание идейно-образной концепции произведения.

Процесс воплощения исполнительской идеи в реальном звучании включает в себя:

отработку технических трудностей, выучивание, выгрывание произведения;

детальная работа над всеми составляющими музыкальной ткани произведения и средствами музыкальной и исполнительской выразительности: звуком, тембром, динамикой, интонацией (звуковысотной в вокальном и хоровом произведении и мелодической в инструментальном), артикуляцией – штрихом, темпоритмом, агогикой, фразировкой, ансамблем (фактурой);

охватывание формы в целом.

Методы и приемы работы над произведением:

Общеисполнительские

– работа над частями и целым (работа по фрагментам и включение их в общий контекст);

– пропевание или проигрывание в замедленном темпе или в разных темпах;

– использование вспомогательного материала (создание упражнений на основе материала произведения).

Специально-исполнительские, свойственные данному виду музыкальной деятельности (определяются индивидуальными особенностями каждой учебной дисциплины, ее материалом, содержанием, технологией).

Сроки.

Сроки работы над музыкальным произведением весьма индивидуальны и зависят от многих факторов. Начнем с того, что в ДМШ и ДШИ концертмейстер работает не с профессиональными опытными исполнителями, а с детьми разного возраста, способностей, возможностей, темперамента, характера. С учащимися, которые только постигают азы музыкального исполнительства, со всеми ошибками, несовершенством, малым опытом концертных выступлений, небольшим багажом знаний, умений и навыков.

Сроки зависят от годового плана работы учебного заведения дополнительного образования, с положениями о конкурсах и фестивалях, школьных и городских мероприятий, от сложности выбранного произведения, от частоты, качества и количества уроков с педагогом.

Зачастую подготовка к тому или иному мероприятию занимает год – полтора, а иногда педагог вынужден заниматься с учащимся чаще и ускоренными темпами готовить его к концертному или конкурсному выступлению.

4. Возможные трудности.

- трудности мелодической линии;

- трудности в определении точного темпа произведения;

- трудности в нюансировке;

- динамический, ритмический, артикуляционный ансамбль с учащимся;

- плохая посещаемость уроков учащимся.

Работа концертмейстера над произведением для балалайки и баяна (аккордеона) «Заиграй, моя волынка» - русская народная песня-наигрыш в обработке Б. Трояновского. Эта пьеса наиболее популярна не только среди начинающих балалаечников, но и среди известных исполнителей.

Кажущаяся, на первый взгляд, простота аккомпанемента оборачивается на самом деле трудным поиском оптимального звукового решения. Имитация волынки с ее несколько ленивым легатным характером изложения, острые вкраплины, определяющие озорное настроение пьесы, аккордовая кантилена, определенная техническая сложность коды - ничто не должно оставаться без внимания.

Вступительные такты и 1-я цифра партии концертмейстера дают солисту темп и четкую структуру метроритма. Концертмейстер может играть «ля» двумя руками или одной, используя репетицию. Динамическое звучание на протяжении всей цифры не требует каких-либо изменений.

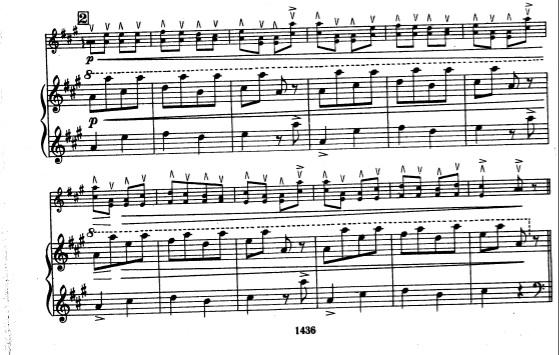

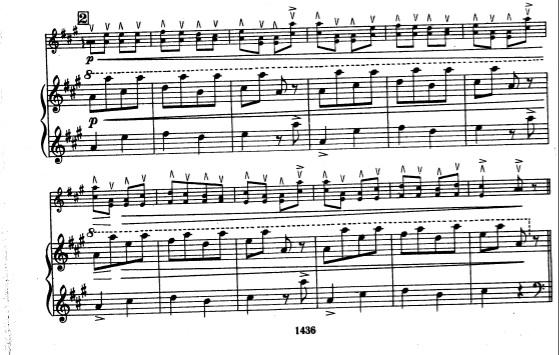

Во второй цифре (или правильнее назвать вариации, поскольку все последующие цифры есть не что иное, как варьирование основной темы – наигрыша) главное внимание следует уделить левой руке, где идет сопоставление легато «ми-фа-ре-ми» и лукавого скачка «ля» на октаву вниз. Вся вариация пронизана одной динамической волной от «пианиссимо» до «фортиссимо» и обратно. Цель концертмейстера в этой связи – поддержать балалаечника своим «крещендо» и «диминуэндо», особенно в правой руке, причем динамическая волна в аккомпанементе должна идти с опозданием, т.е. «крещендо» следует начинать позже, «диминуэндо» - раньше. Следует обратить внимание на паузу перед следующей вариацией; она необходима для совместного дыхания – цезуры и большего динамического контраста.

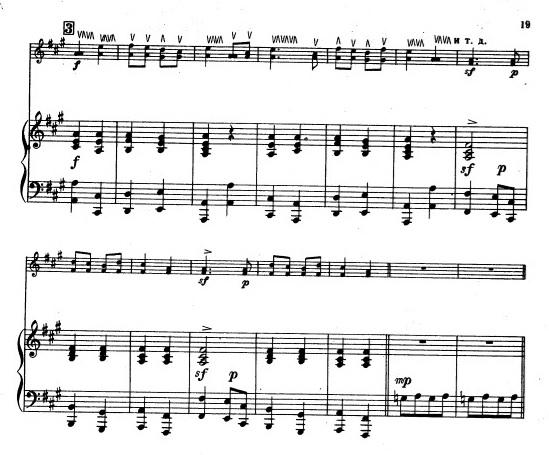

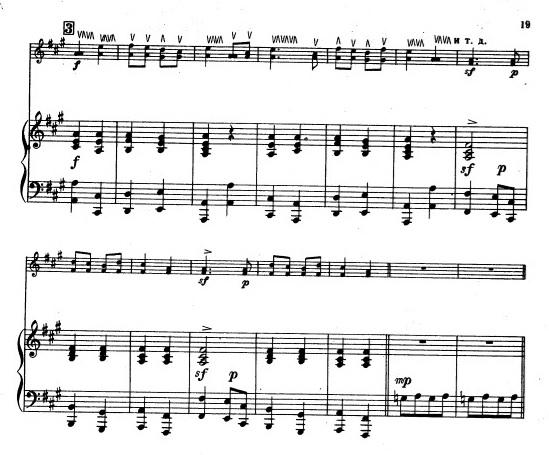

Вторая вариация (3 цифра) должна исполняться концертмейстером ярко, но с мягким туше каждого аккорда и обязательным отделением их друг от друга.

Благодаря повторяющейся фактуре, третья вариация наиболее точно имитирует гнусавый звук волынки. Аккомпанемент здесь не представляет особой трудности для концертмейстера, нужно только поддержать динамическое развитие солиста и точно построить динамику октав в правой руке.

Начало следующей вариации является вершиной предыдущего развития, после чего идет резкий звуковой спад. Форшлаг перед первой долей можно разрешить в одну ноту «ля», а не в квинту. Главная трудность аккомпанемента – точно уловить начало замедления у солиста и поддержать это замедление до ферматной паузы. Сила звука не должна превышать «пиано», т.к. балалаечник исполняет вариацию приемом «сдергивание» которая звучит не ярко, особенно при замедлении в конце. Аккордовые последовательности нужно играть мягко, но раздельно друг от друга, а восьмые («до-ре-до-си») исполнять легато. Причина такого сопровождения заключается в мягком звучании балалайки, т.к. по традиции исполнители при приеме «сдергивания» используют еще один прием – «вибрато». Совокупность приемов не дает играть ярко, к тому же такая динамика в определенной мере подготавливает лирическую кантилену следующей вариации.

Она является прекрасным примером того, как веселый наигрыш (в связи с изменением темпа) может превращаться в протяжную с грустинкой песню, что весьма характерно для русского музыкального фольклора. Перед концертмейстером стоит задача – своей вертикалью подкрепить ткань солиста, мягко погружая пальцы в клавиатуру. Б.С.Трояновский в своей редакции отметил три цезуры, являющиеся своеобразным вздохом в народном пении. В момент цезур следует смягчить аккорды, которые предшествуют или последуют цезурам. Последний ля-мажорный аккорд можно выдержать на весь такт и даже связать его с первоначальными тактами. Но это только в том случае, когда учащийся в своей трактовке также свяжет «ля» второй октавы с началом проигрыша.

Повтор наигрыша балалаечники, нередко, играют быстрее, а отсюда и усложнение задачи концертмейстеру: несмотря на изменение темпа сохранить прежнее отношение к тексту.

Кода – наиболее сложная в техническом отношении часть пьесы. Квинтовый ход октавами нужно играть предельно тихо и сухо, и наконец, заключительный ля-мажорный аккорд должен прозвучать очень собранно по вертикали, несмотря на широкое расположение аккордов в басу, и коротко, по длительностям.

В заключение работы следует подчеркнуть, что основой ансамблевой техники концертмейстера и помощью ему в работе над произведением является:

Неразрывность и взаимодействие партий солиста и аккомпанемента. Солист и концертмейстер должны быть частью музыкального целого.

Целостное музыкальное видение всего произведения: формы и партитуры, что отличает концертмейстера от солиста и является спецификой его профессии.

Умение дублировать сольную мелодию баянной(аккордеонной) партией. Это требует изменения фактуры и крайне важно при работе с детьми в ДМШ и ДШИ.

Синхронность исполнения (ритмическая, темповая, динамическая, интонационная, штриховая), то есть умение работать в унисон.

Единство фразировки: умение вести фразу к кульминации и поддерживать интонации солиста.

Звуковой баланс, то есть правильное соотношение в звучании (соизмерять звучность баяна (аккордеона) с возможностями солирующего инструмента и художественным замыслом).

Литература.

Кубанцева Е.И. Концертмейстерский класс: Учебное пособие/Е. И. Кубанцева. — М.: «Академия», 2002

Люблинский А.П. Теория и практика аккомпанемента: Методологические основы/А. П. Люблинский.—Л.: Музыка, 1972

Нестеренко Е. Размышление о профессии/Е. Нестеренко.- М.: Искусство, 1985

Шендерович Е.М. В концертмейстерском классе: Размышления педагога/Е. М. Шендерович. - М.: Музыка, 1996.