ПУГОВИЦЫ И ИХ ВИДЫ Древним людям пуговицы заменяли всевозможные шипы от растений, косточки животных и разнообразные веревочки - обрывки шкур. Согласитесь, это немного неудобно...

А уж выяснить, кто придумал пуговицу - просто не представляется возможным. Праобраз этой детали костюма был обнаружен при раскопках в долине Инда и датируется III тысячилетием до нашей эры. Встречаются пуговицы и при раскопках древнеримских и древнегреческих захоронений. Предки русской пуговицы датируются VI веком.

Вообще, в то время пуговица выполняла скорее роль оберега, нежели декоративного украшения. Пуговицы были полыми, в виде шарика, в который помещали кусочек металла, например, олово. При ходьбе такие пуговицы гремели и тем самым отпугивали злых духов. Однако, как это не странно, пуговица еще долго считалась украшением одежды и ношение ее строго регламентировалось. Количество пуговиц, их расположение на одежде, вид и форма могли рассказать многое о человеке - и в первую очередь о его положении в обществе. Пуговица была своеобразной "визитной карточкой" человека. И лишь в 14 веке появилась верная спутница любой пуговицы - петля. Эту "сладкую парочку" украшали кто во что горазд. Пуговицы изготавливали из драгоценных металлов и камней, а петли расщивали золотыми и серебряными нитями. Пуговицы были очень дороги и лишь в 1767 г. Метью Бултон открыл в лондонском квартале Сохо торговлю пуговицами, имитировавшими драгоценные. А вскоре в Бирмингеме заработала фабрика по производству дешевых стальных пуговиц.

Виды пуговиц Пуговицы бывают разными - изготавливают их из металла, дерева, пластика, ткани и нитей, стекла, рога... В общем из чего их только не делают. Но разновидностей их по сути дела всего четыре:

1. Пуговица с ушком - на задней стороне пуговицы имеется выступ с одним отверстием. 2. Пуговица со сквозным отверстием - на ней расположено несколько отверстий, как правило, от 2-х до 4-х. 3. Джинсовые пуговицы - прикрепляются к одежеде с помощью заклепок. 4. Китайские пуговицы - их делают из шнурка-рулика.

обычная пуговица представлена изделием со сквозными отверстиями, через которые предлагается продевать иглу с ниткой, тем самым крепя изделие к одежде. В свою очередь пуговицы с ушком имеют на задней стенке специальное отверстие, за которое изделие и пришивается к месту крепления. Такой вариант пуговицы имеет цельное внешнее исполнение, позволяющее скрыть с глаз вариант крепежа пуговицы. Помимо прочего сегодня в продаже можно найти и джинсовые пуговицы, которые не пришиваются к одежде, а крепятся посредством использования заклепки. С помощью таких пуговиц оформляют джинсовую одежду в любом исполнении, при этом оттенок пуговицы не обязательно должен гармонировать с общим цветовым решением одежды. Пуговица с двумя или четырьмя сквозными отверстиями для пришивания. Редкой разновидностью являются пуговицы с тремя отверстиями, к примеру, такие перламутровые пуговицы являются отличительной чертой мужских рубашек фирмы Van Laack.

Пуговица с ушком — на задней стороне пуговицы располагается выступ с единственным отверстием, за которое пуговица и пришивается к одежде.Джинсовые пуговицы — не пришиваются к одежде, а прикрепляются с помощью заклёпки.Канадка двухщелевая.

История пуговицДревние люди вместо пуговиц завязывали узлом концы своей одежды или использовали специальные завязки, шнуровку и булавки из шипов растений, кости и других материалов. В Древнем Египте уже использовались пряжки или один кусок одежды продевался в отверстие, сделанное в другом, или концы просто связывались.Самые древние пуговицы и предметы, похожие на пуговицы, используемые в качестве украшения, а не для застёгивания, были обнаружены в Индии в долине реки Инд. Они относятся к эпохе Кот-Диджи Индской (до-хараппской) цивилизации (ок. 2800—2600 до н. э.). Подобные предметы эпохи бронзового века найдены в Китае (ок. 2000—1500 до н. э.), а также на бывших территориях Древнего Рима и Древней Греции.Пуговицы, изготовленные из ракушек, использовались в Индской цивилизации для декоративных целей приблизительно в 2000 году до нашей эры.[3] Некоторые пуговицы имели правильные геометрические формы и отверстия, чтобы их можно было привязать к одежде с помощью нити. Ян МакНил считает, что «эти пуговицы первоначально использовались скорее как украшение, чем как застёжки. Самые ранние из них найдены в Мохенджо-Даро, в долине Инда. Они имеют криволинейную форму, сделаны они около 5000 лет тому назад.»[4]Функциональные пуговицы, сделанные из камня, были найдены в Гобекли Тепе на юго-востоке Турции, они датируются 1500 г. до н. э.[5] Функциональные пуговицы с петлями для застёгивания одежды появились впервые в Германии в XIII веке.[6] Они быстро получили широкое распространение в Европе для изготовления уютно облегающей одежды.В прошлом пуговица была одним из важных магических амулетов, призванных отпугивать враждебные человеку силы. На Руси именно эта функция пуговицы долгое время оставалась основной.Пуговицы, почти забытые в период раннего Средневековья, с изобретением в XIII веке кроя, позволявшего носить обтягивающую одежду, превратились из предметов утилитарного назначения в предметы роскоши. И это не удивительно, ведь мужской костюм той эпохи от подбородка до талии и от локтя до кисти застегивался на часто посаженные пуговицы числом иногда больше сотни. Своей изысканностью пуговицы демонстрировали богатство их владельца. Сделанные из золота, серебра и слоновой кости, они символизировали достаток и высокое положение в обществе.Исторически сложилось так, что пуговицы и застёжки на женской одежде обычно расположены с левой стороны. На этот счёт существует несколько версий. Основная гласит, что во времена внедрения пуговиц мужчины чаще одевались самостоятельно, а одеваться женщинам приходилось помогать — поэтому пуговицы на женской одежде стали пришивать наоборот, чтобы делать это было сподручнее.

Отмеривание ниток

Нужная длина нити имеет немаловажное значение для работы: слишком длинная

Нужная длина нити имеет немаловажное значение для работы: слишком длинная

нитка мешает, нередко закручивается, очень короткая быстро кончается, а это ведет к тому, что появляется много узелков или мест, где закрепляют нитку. Детям приходится часто отвлекаться от основного хода работы, вдевать нитку в иглу и т. п. Отмерять нитку нужной длины можно двумя способами (рис. 29).

Вдевать нитку следует с того конца, который отрезали от катушки. Это предохраняет нитку от запутывания, скручивания и образования на ней узелков. Конец нитки, предназначенный для вдевания, надо засучить, т. е. покрутить между пальцами. Это облегчает вдевание нитки, так как в противном случае конец разъединяется на отдельные волокна.

| Завязывание узелка

Это действие обычно вызывает затруднения у младших детей: получается слишком

большой узелок, вместе с узелком образуется петля, узелок вообще не завязывается. Поэтому необходимо поупражняться, чтобы научиться этой операции. большой узелок, вместе с узелком образуется петля, узелок вообще не завязывается. Поэтому необходимо поупражняться, чтобы научиться этой операции.

Узелок в конце нитки завязывается следующим образом. Конец нитки берут в правую руку между большим и указательным пальцами. Его дважды не очень туго, но и не слабо накручивают на указательный палец левой руки, придерживая большим пальцем (рис. 30, а). Далее полученную двойную спираль немного скручивают между указательным и большим пальцами, постепенно снимают с пальца и натягивают нитку (рис. 30, б).

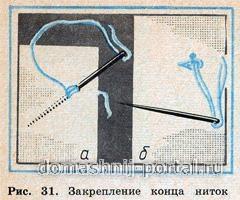

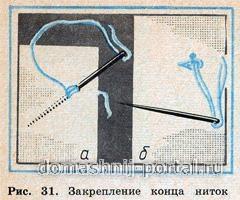

Закреплять конец нитки на ткани можно не только при помощи узелка. Один из способов сводится к тому, что с изнанки в нужном месте делают прокол иголкой на лицевую сторону, протаскивают иглу и

оставляют с изнанки кончик нитки длиной 10—14 мм. Очень близко от первого прокола делают второй прокол на изнанку. Оставленный конец нитки крепко придерживают. В отверстие первого прокола делают повторный прокол на лицевую сторону, через второй прокол иголку вновь возвращают на изнанку. Такое действие повторяется 2—3 раза. Нитка оказывается прочно закрепленной. Конец нитки в месте ее закрепления укорачивают до 5 мм (рис. 31, а). оставляют с изнанки кончик нитки длиной 10—14 мм. Очень близко от первого прокола делают второй прокол на изнанку. Оставленный конец нитки крепко придерживают. В отверстие первого прокола делают повторный прокол на лицевую сторону, через второй прокол иголку вновь возвращают на изнанку. Такое действие повторяется 2—3 раза. Нитка оказывается прочно закрепленной. Конец нитки в месте ее закрепления укорачивают до 5 мм (рис. 31, а).

Можно закрепить конец нитки при помощи петли. Для этого сдваивают нитку и продевают в ушко иглы оба ее конца одновременно. С противоположной стороны от сдвоенных концов получается сгиб.

В нужном месте с изнанки делают прокол на лицевую сторону и вытягивают иглу с ниткой до тех пор, пока с изнанки не останется небольшая петля. Пропустив 2—3 нити ткани, делают обратный прокол с лица на изнанку. Иглу пропускают в образовавшуюся петлю. Нитку не очень резким движением затягивают. Сдвоенныйпетлеобразный конец нитки будет прочно закреплен (рис. 31, б). В нужном месте с изнанки делают прокол на лицевую сторону и вытягивают иглу с ниткой до тех пор, пока с изнанки не останется небольшая петля. Пропустив 2—3 нити ткани, делают обратный прокол с лица на изнанку. Иглу пропускают в образовавшуюся петлю. Нитку не очень резким движением затягивают. Сдвоенныйпетлеобразный конец нитки будет прочно закреплен (рис. 31, б).

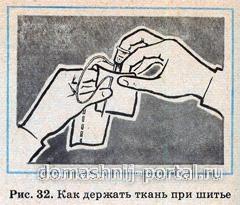

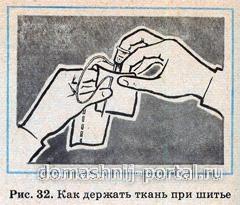

Важно научить детей правильно держать при шитье ткань и иглу, пользоваться наперстком (рис. 32). |

|

|

Вид разметки Выполнение разметки 1. Разметка на глаз Этот вид разметки представляет собой изображение на материале контура детали простой геометрической формы по памяти. Инструменты /И/ - Простой карандаш разной мягкости Т (твердый), М (мягкий) с цифровой индексацией 2,3,4 Приспособления /П/ - Как правило, это детали бумажных аппликаций: солнышко, елочка, снеговик и т. п. В этом случае учитель в качестве ориентира для размера детали дает ребенку не лист бумаги, а обрезок и просит на нем разметить, например, солнышко так, чтобы обрезок был использован почти полностью. Поэтому разметка будет состоять из одного рабочего движения — провести замкнутую кривую линию, образующую нужный контур. Если же требуется симметричная деталь, на глаз можно разметить только ее половинку. Но при этом разметке будет предшествовать складывание куска бумаги вдвое. Разметка на глаз половинки детали на сгофрированной заготовке позволит при последующем вырезании получить сразу несколько одинаковых деталей. Чаще всего разметка на глаз используется при работе с бумажными материалами. 2. Разметка складыванием (симметричное деление) Следы разметки могут понадобиться при необходимости разделить заготовку без линейки на равные части (большой квадрат разделить на 4 маленьких) И - фальцовка Сначала совмещают углы листа, одновременно наложив оба нижних угла на верхние. Затем, прижав левой (нерабочей для правши) рукой оба среза бумаги посередине вверху, ребром правой ладони заминают посередине сгиб и делают два приглаживающих движения от центра налево и направо. Таким образом, получают черновой фальц — ясно видимое направление ребра. Заканчивают разметку, прогладив получившееся ребро плоскостью фальцовки от середины к краям 3. Разметка сгибанием Используется для получения квадратной заготовки из прямоугольника И/- карандаш и линейка Прямоугольный лист перегибают так, чтобы короткая сторона легла точно по смежной длинной. При этом прямой угол, соединяющий их, разделится пополам. Затем, придерживая заготовку в таком положении левой рукой, ставят две карандашные метки-риски в начале и конце короткой стороны. Заготовку разворачивают в исходное положение, к рискам прикладывают линейку и отгибают на нее узкую полоску, отграничивающую квадрат от прямоугольника. Теперь по размеченному ребру можно отделить квадратную заготовку от листа 4. Разметка по шаблону и трафарету И - карандаш П - шаблон и трафарет . При разметке по шаблону его обводят твердым простым карандашом по внешнему контуру, по трафарету — по внутреннему контуру. И в том, и в другом случае карандаш держат строго вертикально. 5. Разметка по выкройке И – мел П - выкройка (д.б. маркирована: название детали и их количество) Для разметки деталей на ткани выкройку делают из тонкой плотной бумаги, чтобы ее можно было приколоть портновскими булавками. Теперь, когда выкройку держать не надо, правой рукой обводят контур, а левой придерживают ткань, слегка оттягивая ее в противоположном направлении. 6. Разметка через копировальную бумагу используются для перенесения контуров рисунка для вышивания на ткань И - твердый карандаш или шариковая ручка П - копировальная бумага Копировальную бумагу укладывают на разутюженную заготовку красящим слоем вниз, сверху прикалывают бумагу с узором большего, чем нужно, формата так, чтобы булавки не попали на копирку. Затем все линии узора прорисовывают твердым карандашом или шариковой ручкой с достаточным нажимом (чем толще и рыхлее ткань, тем сильнее придется нажимать). По окончании разметки листе рисунком откалывают, копировальную бумагу убирают в папку. разметка припорохом И – тампон из ваты, обернутый марлей П - сколок ( кусок кальки с рисунком) Тампон «пачкают». Предварительно слегка смочив его донышко в масле для швейной машины, им слегка протирают красящий слой копировальной бумаги. Затем сколок накладывают на разутюженную заготовку и, удерживая левой рукой, чтобы он не двигался по ткани, длинными параллельными движениями от себя с усилием протирают сколок снизу вверх так, чтобы весь узор на кальке оказался основательно «закрашен» (рис. 68). Красящий состав пройдет только сквозь дырочки на кальке, образуя на ткани ясно видимый точечный след. 7. Разметка на просвет Используется при изготовлении многодетальных бумажных аппликаций, и особенно для мозаичных изображений, требуется размечать криволинейные контуры И – карандаш П -«контрольная копия» — «контролька». Вначале с базового рисунка снимают копию на кальку, обводя все линии очень мягким карандашом. (получают приспособление, которое называется «контрольная копия» — «контролька»). Затем эту копию кладут на цветную заготовку картинкой вниз. Поскольку калька прозрачная, все линии очень хорошо видны на просвет. Теперь остается только продавить их твердым карандашом или шариковой ручкой с пустым стержнем. При этом рисунок отпечатается на материале. Контролька, которую снимали карандашом 2М, позволяет получить три отпечатка. 8. Разметка по месту применяется при изготовлении «рубашки» для коробка-полуфабриката. И - карандаш Поскольку коробок объемный, мы размечаем все фрагменты для его обтяжки по очереди. Вначале поставим коробок «на головку», отметим нужное место. Затем коробок «ляжет на спинку» и мы отметим его «рост». Теперь он «встанет на ножки» и мы опять поставим риску. Таким образом ребенок разметит ширину заготовки для «рубашки» коробка Длину размечают точно так же, по месту. Для этого коробок нужно положить «на спинку», затем перевернуть на бочок, «уронить на животик», и, наконец, поставить на второй бочок (рис. 72а, б, в, г). Таким образом, ребенок, отмечая место каждого фрагмента, получает заготовку нужной формы для обтяжки объемного полуфабриката. Лишние части заготовки отогнем на линейке и отрежем (рис.72д, е) 9. Разметка контрольно-измерительными и разметочными инструментами 9.1. Разметка по линейке И – карандаш и линейка Для этого линейку прикладывают нулевой отметкой к кромке листа с левого края, ставят вертикальную черточку (риску) около нужной цифры, затем операцию повторяют с другой стороны (рис.73 а, б). Приложив линейку к двум полученным рискам, проводят прямую линию, которая будет служить ограничителем длины параллельных вертикальных прорезей (рис73в). Сами прорези размечают, приложив линейку вначале к проведенной линии и затем к получившемуся при складывании фальцу (рис.74). Правила безопасной работы требуют, чтобы разметочная грань была прямая, гладкая, и все риски на шкале были видны очень хорошо 9.2. Разметка по линейке и угольнику И - линейка и угольник Разметка прямоугольника выполняется в 4 шага. В первую очередь размечают левый верхний (базовый) прямой угол (рис. 75). Для этого угольник прикладывают прямым углом к изнаночной стороне заготовки и обводят его двумя движениями, не сдвигая угольник: от угла вниз и от угла вправо. На верхней, горизонтальной линии сразу откладывают первый размер — длину, ставят риску (вертикальную черточку). Теперь нужно построить второй прямой угол точно под имеющейся уже риской. Для этого угольник придется перевернуть шкалой вниз, совместить с размеченной линией на уровне риски его верхнюю грань и провести вертикальную линию от прямого угла вниз (рис. 76). Получилась заготовка для прямоугольника, у которого осталось отложить ширину на двух вертикальных сторонах. Больше прямые углы строить не придется, они получатся сами. Дважды отложим по линейке ширину на вертикальных сторонах, поставим риски Соединим риски по линейке — прямоугольник готов (рис. 78) Особое внимание детей обратим на то, что при разметке нужно ставить именно риску, а не точку, потому что через точку можно провести сколько угодно линий, а через риску-черточку — только одну, совпадающую с ней. 9.3. Разметка циркулем И- циркуль и линейка держать инструмент придется все время за оголовок В соответствии с величиной будущего круга размер «снимают» с линейки. Для этого ножку с иглой ставят на риску около цифры 0 на линейке, циркуль держат за оголовок. Затем ножку с грифелем отводят до риски, обозначающей величину радиуса (до риски, а не до цифры!) (рис. 82(7, б). Размер зафиксирован. Циркуль снимают с линейки за оголовок и всю последующую разметку выполняют уже известным способом. Одна из трудностей разметки циркулем состоит в определении места будущего центра. Ребенок, как правило, старается вколоть иголку посередине листа. Поэтому сразу научим его хорошо известному приему (рис. 83) разметки круга в самом уголке прямоугольной заготовки. Лучше это сделать, рассмотрев картинки в учебнике. Циркулем также можно воспользоваться и как линейкой. Для этого достаточно снять один раз нужный размер с линейки и «прошагать» циркулем от начала до конца, ставя карандашные отметки. Циркуль поможет также разделить окружность на три части, когда мы захотим сделать очаровательные объемные игрушки. Циркуль поможет также разделить окружность на три части, когда мы захотим сделать очаровательные объемные игрушки. Например, для изготовления «ребристого шара, который собирают из 20 заготовок, в каждый круг нужно вписать равносторонний треугольник, по всем сторонам которого затем будут отогнуты сегменты — клапаны для сборки. Разметка будет включать несколько этапов (рис. 84я, б, в, г). Вначале заданным размером размечают круг. Затем окружность делят пополам по линейке, поставив две метки-риски. Верхняя риска определяет место первой вершины треугольника. Из нижней риски-помощницы тем же радиусом откладывают на окружности слева и справа еще по одной риске. Это — две остальные вершины треугольника. По линейке соединяют все вершины, вписав в круг равносторонний треугольник. Циркулем размечают круги на самых разных материалах: бумаге и картоне, листовом металле, фанере, линолеуме. С конструкцией циркуля ребенок знакомится непосредственно в процессе практической работы. В отличие от других разметочных инструментов, у циркуля есть ручка (оголовок). Чтобы циркуль было удобнее держать, поверхность оголовка часто делают ребристой. К правилам безопасного использования циркуля относится правильное его хранение, поскольку одна ножка заканчивается острой иглой. В процессе разметки игла вкалывается в материал и не может повредить ученику. Но вот если циркуль поставить в стаканчик вверх иглой, то об него можно пораниться, даже не начав работать. Чтобы исключить возможность травмы в любом случае, на иглу циркуля наденем кусочек пенопласта и «спрячем» эту ножку внутрь стаканчика

Нужная длина нити имеет немаловажное значение для работы: слишком длинная

Нужная длина нити имеет немаловажное значение для работы: слишком длинная  большой узелок, вместе с узелком образуется петля, узелок вообще не завязывается. Поэтому необходимо поупражняться, чтобы научиться этой операции.

большой узелок, вместе с узелком образуется петля, узелок вообще не завязывается. Поэтому необходимо поупражняться, чтобы научиться этой операции. оставляют с изнанки кончик нитки длиной 10—14 мм. Очень близко от первого прокола делают второй прокол на изнанку. Оставленный конец нитки крепко придерживают. В отверстие первого прокола делают повторный прокол на лицевую сторону, через второй прокол иголку вновь возвращают на изнанку. Такое действие повторяется 2—3 раза. Нитка оказывается прочно закрепленной. Конец нитки в месте ее закрепления укорачивают до 5 мм (рис. 31, а).

оставляют с изнанки кончик нитки длиной 10—14 мм. Очень близко от первого прокола делают второй прокол на изнанку. Оставленный конец нитки крепко придерживают. В отверстие первого прокола делают повторный прокол на лицевую сторону, через второй прокол иголку вновь возвращают на изнанку. Такое действие повторяется 2—3 раза. Нитка оказывается прочно закрепленной. Конец нитки в месте ее закрепления укорачивают до 5 мм (рис. 31, а). В нужном месте с изнанки делают прокол на лицевую сторону и вытягивают иглу с ниткой до тех пор, пока с изнанки не останется небольшая петля. Пропустив 2—3 нити ткани, делают обратный прокол с лица на изнанку. Иглу пропускают в образовавшуюся петлю. Нитку не очень резким движением затягивают. Сдвоенныйпетлеобразный конец нитки будет прочно закреплен (рис. 31, б).

В нужном месте с изнанки делают прокол на лицевую сторону и вытягивают иглу с ниткой до тех пор, пока с изнанки не останется небольшая петля. Пропустив 2—3 нити ткани, делают обратный прокол с лица на изнанку. Иглу пропускают в образовавшуюся петлю. Нитку не очень резким движением затягивают. Сдвоенныйпетлеобразный конец нитки будет прочно закреплен (рис. 31, б).