СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Рабочая программа по биологии 8 класс

Рабочая программа по биологии 8 класс УМК Н.И.Сонин

Просмотр содержимого документа

«Рабочая программа по биологии 8 класс»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №1 г. Гусиноозерска

| Рассмотрено на заседании методического объединения,

Протокол №____ от «____»_________2015 г.

| Принято на заседании методического совета-

Протокол№________от «____»___________2015 г.

| «Утверждаю» директор МБОУ СОШ № 1 ___________Раева И.А Приказ №______ «___»______________2015г. |

по биологии

8 класс

Базовый уровень

2015 -2016 уч год

Программа разработана :

учителем высшей категории

Алексеевой Т.В.

-

-

Cрок действия программы: 2 года

г. Гусиноозёрск

2015 год

8 класс

Человек

Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе стандарта образования, примерной типовой программы по биологии и соответствует образовательной программе гимназии (базисному учебному плану). Курс содержит национально-региональный компонент соответственно темам.

Организация внеурочной деятельности учащихся по предмету проходит через различные формы: круглый стол, мини. Конференции, экскурсии

Настоящая программа составлена для изучения курса «Человек и его здоровье» в 8 классе и является логическим продолжением программ, 6 и 7 классов. Программа базируется на биологических дисциплинах, освоенных в начальной школе и курсах «Живой организм» и «Многообразие живых организмов» в 6 и 7 классах соответственно.

В 8 классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками позволяет осознать учащимся единство биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в определенных границах, за пределами которого теряется волевой контроль, и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих и нарушающих здоровье человека. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек – важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно – гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене.

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью.

Цель: формирование знаний о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды.

Задачи:

Определить систематическое положение человека в ряду живых существ;

Осознать единство биологических законов, их проявление на разных уровнях организации;

Понять взаимосвязь строения и функций органов и систем;

Научиться выявлять возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу;

Научиться оказывать при необходимости доврачебную помощь.

Место предмета в базисном учебном плане

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 учебных часов для обязательного изучения биологии в 8-м классе основной школы из расчета 2 учебных часа в неделю.

Тип программы: типовая, базового уровня.

Структура курса складывается из трех частей. В первой вводятся общие сведения о человеческом организме, топографии внутренних органов, уровнях организации организма. Рассматриваются клетки и ткани, основные принципы нервной и гуморальной регуляции, включая рефлекторную деятельность. Во второй части дается обзор основных систем органов. Он заканчивается сведениями о нервной системе, анализаторах и железах внутренней секреции. В третьей части дается индивидуальное развитие человека.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

(68 часов, 2 часа в неделю)

1. Место человека в системе органического мира (2 ч)

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный.

2. Происхождение человека (3 ч)

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство.

3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (2 ч)

Анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы, физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. Развитие.

4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч)

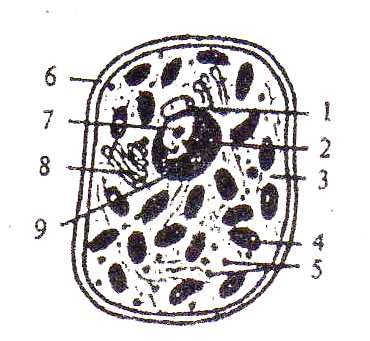

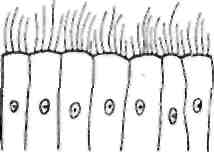

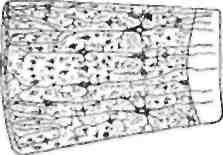

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза.

5. Координация и регуляция (10 ч)

Гуморальная регуляция

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция.

Нервная регуляция

-Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса.

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга.

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств.

6. Опора и движение (8 ч)

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелеты поясов конечностей. Особенности скелета человека, Связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении кости. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика.

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда в правильном формировании опорно-двигательной системы.

8. Транспорт веществ (4 ч)

Сердце, его строение и регуляция деятельности; большой и малый круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение.

9. Дыхание (5 ч)

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания. Строение органов дыхания. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. Заболевания органов дыхания, их предупреждение.

10. Пищеварение (5 ч)

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Заболевания органов пищеварения, их предупреждение. Профилактика глистных инвазий, пищевых отравлений, желудочно-кишечных заболеваний. Гигиена питания.

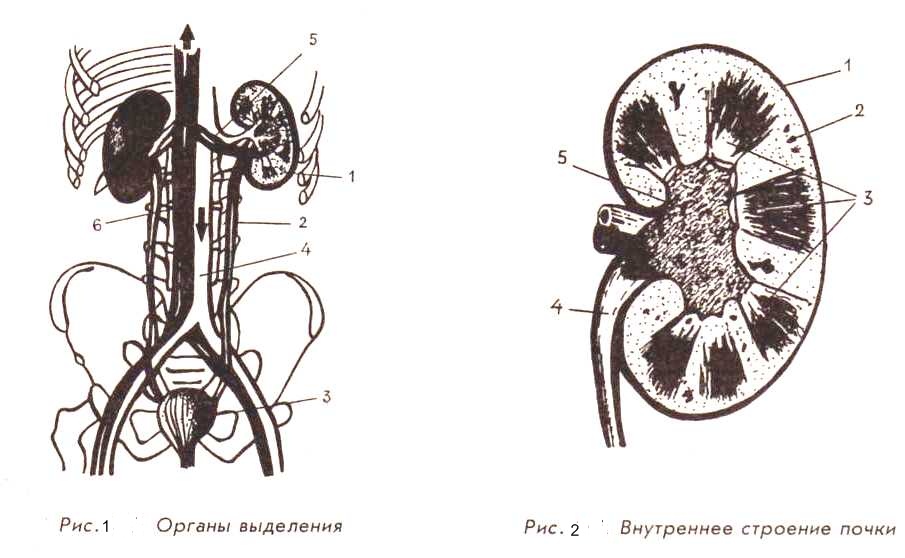

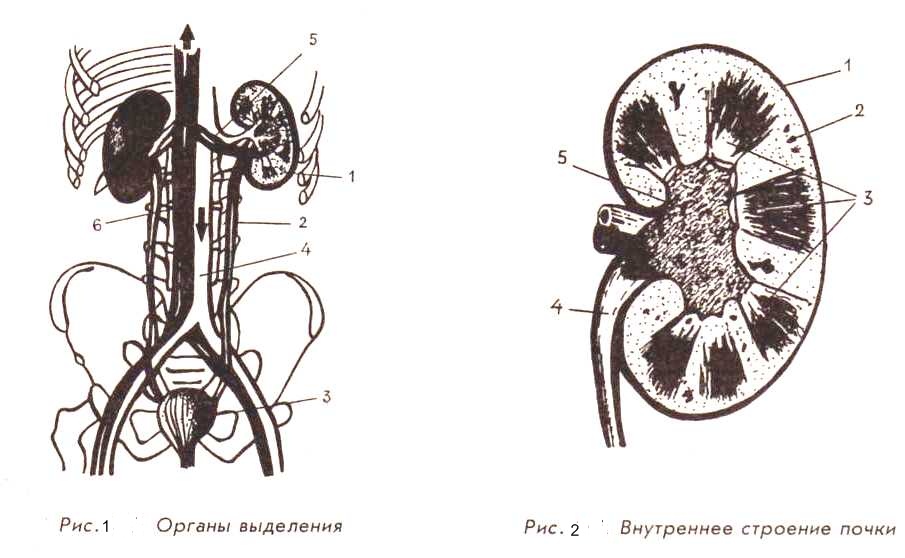

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. Болезни органов выделения, их предупреждение.

13. Покровы тела (3 ч)

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Профилактика и первая помощь при тепловом, солнечном ударах, обморожении, электрошоке.

14. Размножение и развитие (3 ч)

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка.

15. Высшая нервная деятельность (5 ч)

Рефлекс — основа нервной деятельности. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда.

Важными формами деятельности учащихся являются:

практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, описанию экологических последствий при использовании и преобразовании окружающей среды;

развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др.

В преподавании курса природоведения используются следующие формы работы с учащимися:

работа в малых группах (2-5 человек);

проектная работа;

подготовка сообщений/ рефератов;

исследовательская деятельность;

информационно-поисковая деятельность;

выполнение практических и лабораторных работ.

Учебно-тематическое планирование

| Тема | Общее количество часов | Количество часов на лабораторные и практические работы | Количество часов на контрольные работы |

| Раздел 1. Строение и свойства живых организмов | 1 | 0 | 0 |

| Раздел 2. Человек как биологический вид | 2 | 0 | 0 |

| Раздел 3. Происхождение человека | 2 | 0 | 0 |

| Раздел 4. Краткая история развития знаний о человеке | 2 | 0 | 0 |

| Раздел 5. Общий обзор организма человека | 4 | 2 | 0 |

| Раздел 6. Координация и регуляция | 10 | 1 | 2 |

| Раздел 7. Опора и движение | 8 | 4 | 0 |

| Раздел 8. Внутренняя среда организма | 3 | 1 | 0 |

| Раздел 9.Транспорт веществ | 5 | 2 | 1 |

| Раздел 10.Дыхание | 5 | 1 | 0 |

| Раздел 11. Пищеварение | 5 | 6 | 0 |

| Раздел 12. Обмен веществ и энергии | 2 | 0 | 0 |

| Раздел 13. Выделение. | 2 | 0 | 0 |

| Раздел 14. Покровы тела | 3 | 0 | 0 |

| Раздел 15. Размножение и развитие | 3 | 0 | 0 |

| Раздел 16. Высшая нервная деятельность | 5 | 2 | 1 |

| Итого | 68 | 19 | 4 |

Образовательные ориентиры

(требования к результатам освоения учебной программы)

место человека в системе органического мира, черты сходства человека и животных — факторы антропосоциогенеза;

основные черты древнейшего, древнего и ископаемого человека, человека современного типа, единство человеческих рас;

науки, изучающие организм человека;

особенности строения органов и систем, функционирования, расположения органов;

нервно-гуморальную регуляцию деятельности организма человека;

внутреннюю среду организма, иммунитет;

обмен веществ и энергии;

развитие организма человека;

вредное влияние алкоголя, курения, наркотических веществ на организм человека.

Учащиеся должны уметь:

распознавать изученные органы и системы органов на таблицах;

оказывать доврачебную помощь при травмах, тепловых, солнечных ударах, обморожениях, кровотечениях.

Формы контроля знаний: срезовые и итоговые тестовые, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов).

Методические аспекты преподавания курса биологии

В рамках преподавания курса биологии могут быть освоены и эффективно использованы современные информационные и коммуникационные технологии.

Литература

Учебник: Сонини Н.И., Сапин М.Р. Биология. Человек. 8 класс. 2007. 215 стр. (Гриф: Рекомендовано МО РФ)

Методические пособия для учителя:

1.Н.Б.Ренева, Н.И. Сонин и др. «Биология. Человек» 7 класс: Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина «Биология. Человек» 8 класс. - М.: Дрофа, 2005;

Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2005. - 138 с;

Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2006;

дополнительной литературы для учителя:

Воронин Л.Г., Маш Р. Д. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, физиологии и гигиене человека: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1983. - 160с: ил.;

Рохлов В. С. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1997. - 240с: ил.

Семенцова В.Н., Сивоглазов В. И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс. «Биология. Человек». - М.: Дрофа, 2006 -144с;

Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология. Человек. - М.: Дрофа, 2004. - 224с;

для учащихся:

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках требований Государственного стандарта по биологии.

Интернет-ресурсы

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ http://bio.1september.ru/ - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» www.bio.nature.ru - научные новости биологии www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам.

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

Компьютерная программа «Кирилл и Мефодий»

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

на 2015/2016 учебный год

Учебный предмет: Биология (Человек)

Класс: 8

Учитель: Алексеева Т.В.

Количество часов по программе: 68 всего (в неделю)

Количество часов по учебному плану: 68 всего (в неделю)

| № по порядку | № урока | Тема (количество уроков) | Практические работы | контрольные | Дата проведения | ||

| лабораторные | практические | планируемые | фактичеие | ||||

| Раздел 1. Строение и свойства живых организмов | |||||||

| 1 | 1 | Инструктаж по технике безопасности на уроках биологии. Предмет биология (человек). Науки о человеке. |

|

|

|

|

|

| Раздел 2. Человек как биологический вид (2 ч.) | |||||||

| 2 | 1 | Место человека в системе органического мира. Систематика. |

|

|

|

|

|

| 3 | 2 | Особенности строения организма человека |

|

|

|

|

|

| Раздел 3. Происхождение человека (2 ч.) | |||||||

| 4 | 1 | Происхождение человека. Этапы становления человека. |

|

|

|

|

|

| 5 | 2 | Расы человека, их происхождение и единство. |

|

|

|

|

|

| Раздел 4. Краткая история развития знаний о человеке (2 ч.) | |||||||

| 6 | 1 | История развития знаний о строении и функциях организма человека |

|

|

|

|

|

| 7 | 2 | История развития знаний о строении и функциях организма человека |

|

|

|

|

|

| Раздел 5. Общий обзор организма человека (4 ч.) | |||||||

| 8 | 1 | Клеточное строение организма | №1 |

|

|

|

|

| 9 | 2 | Ткани и органы | №2 |

|

|

|

|

| 10 | 3 | Системы органов. Организм. |

|

|

|

|

|

| 11 | 4 | Общий обзор организма человека |

|

|

|

|

|

| Раздел 6. Координация и регуляция (10 ч.) | |||||||

| 12 | 1 | Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат человека, его особенности. |

|

|

|

|

|

| 13 | 2 | Роль гормонов в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция, ее нарушения |

|

| №1 |

|

|

| 14 | 3 | Нервная регуляция. Строение и значение нервной системы | №3 |

|

|

|

|

| 15 | 4 | Строение и функции спинного мозга |

|

|

|

|

|

| 16 | 5 | Строение и функции головного мозга |

|

|

|

|

|

| 17 | 6 | Полушария большого мозга |

|

|

|

|

|

| 18 | 7 | Анализаторы, их строение и функции. Зрительный анализатор |

|

|

|

|

|

| 19 | 8 | Анализаторы слуха и равновесия |

|

|

|

|

|

| 20 | 9 | Кожно-мышечная чувствительность. Обоняние. Вкус |

|

|

|

|

|

| 21 | 10 | Обобщение знаний об органах чувств и анализаторах. Взаимодействие анализаторов, их взаимозаменяемость |

|

| №2 |

|

|

| Раздел 7. Опора и движение (8 ч.) | |||||||

| 22 | 1 | Скелет человека – аппарат опоры и движения, его значение и строение |

|

|

|

|

|

| 23 | 2 | Строение и свойства костей. Типы соединения костей | №4 |

|

|

|

|

| 24 | 3 | Строение скелета |

|

|

|

|

|

| 25 | 4 | Мышцы, их строение и функции | №5 |

|

|

|

|

| 26 | 5 | Основные группы мышц |

|

|

|

|

|

| 27 | 6 | Работа мышц |

|

|

|

|

|

| 28 | 7 | Заболевания опорно-двигательной системы | №6 №7 |

|

|

|

|

| 29 | 8 | Взаимодействие строения и функций опорно-двигательного аппарата |

|

|

|

|

|

| Раздел 8. Внутренняя среда организма (3 ч.) | |||||||

| 30 | 1 | Внутренняя среда организма и ее значение. |

|

|

|

|

|

| 31 | 2 | Плазма крови, ее состав. Форменные элементы крови, их строение и функции | №8 |

|

|

|

|

| 32 | 3 | Иммунитет. Группы крови, переливание крови, донорство. |

|

|

|

|

|

| Раздел 9.Транспорт веществ (5 ч.) | |||||||

| 33 | 1 | Органы кровообращения |

|

|

|

|

|

| 34 | 2 | Работа сердца | №9 |

|

|

|

|

| 35 | 3 | Движение крови и лимфы по сосудам |

|

|

|

|

|

| 36 | 4 | Заболевания сердечно-сосудистой системы, их предупреждение. ПП при кровотечениях | №10 |

|

|

|

|

| 37 | 5 | Итоговый урок |

|

| №3 |

|

|

| Раздел 10.Дыхание (5 ч.) | |||||||

| 38 | 1 | Строение органов дыхания | №11 |

|

|

|

|

| 39 | 2 | Газообмен в легких и тканях |

|

|

|

|

|

| 40 | 3 | Дыхательные движения и их регуляция |

|

|

|

|

|

| 41 | 4 | Заболевания органов дыхания и их предупреждение |

|

|

|

|

|

| 42 | 5 | ПП при нарушениях дыхания. Дыхательная гимнастика |

|

|

|

|

|

| Раздел 11. Пищеварение (5 ч.) | |||||||

| 43 | 1 | Пищевые продукты и питательные вещества | №12 |

|

|

|

|

| 44 | 2 | Пищеварение в ротовой полости. Пищеварительные железы. | №13 №14 №15 |

|

|

|

|

| 45 | 3 | Пищеварение в желудке | №16 №17 |

|

|

|

|

| 46 | 4 | Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ. |

|

|

|

|

|

| 47 | 5 | Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний |

|

|

|

|

|

| Раздел 12. Обмен веществ и энергии (2 ч.) | |||||||

| 48 | 1 | Пластический и энергетический обмен |

|

|

|

|

|

| 49 | 2 | Витамины |

|

|

|

|

|

| Раздел 13. Выделение. (2 ч.) | |||||||

| 50 | 1 | Строение и работа почек |

|

|

|

|

|

| 51 | 2 | Заболевания почек и их предупреждение |

|

|

|

|

|

| Раздел 14. Покровы тела (3 ч.) | |||||||

| 52 | 1 | Строение и функции кожи |

|

|

|

|

|

| 53 | 2 | Роль кожи в терморегуляции организма. |

|

|

|

|

|

| 54 | 3 | Закаливание |

|

|

|

|

|

| Раздел 15. Размножение и развитие (3 ч.) | |||||||

| 55 | 1 | Размножение. Строение половой системы |

|

|

|

|

|

| 56 | 2 | Особенности строения половой системы |

|

|

|

|

|

| 57 | 3 | Развитие человека и возрастные процессы |

|

|

|

|

|

| Раздел 16. Высшая нервная деятельность (5 ч.) | |||||||

| 58 | 1 | Условные и безусловные рефлексы. Торможение | №18 |

|

|

|

|

| 59 | 2 | Биологические ритмы. Сон и сновидения |

|

|

|

|

|

| 60 | 3 | Особенности ВНД человека |

|

|

|

|

|

| 61 | 4 | Типы нервной системы | №19 |

|

|

|

|

| 62 | 5 | Обобщение по теме ВНД |

|

|

|

|

|

| 63-68 |

| Резервное время |

|

| №4 |

|

|

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ:

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В 8 классе проводится 19 лабораторных работ:

по теме «Общий обзор организма человека»

лабораторная работа № 1 «Строение животной клетки»

лабораторная работа № 2 «Ткани»

по теме «Координация и регуляция»

лабораторная работа № 3 «Безусловный рефлекс человека»

по теме «Опора и движение»

лабораторная работа № 4 «Свойства декальцинированной и прокаленной костей. Химический состав кости. Микроскопическое исследование костной ткани»

лабораторная работа № 5 «Определение при внешнем осмотре местоположения отдельных костей и мышц. Определение функций костей, мышц, суставов»

лабораторная работа № 6 «Выявление нарушения осанки и сохранение правильной осанки в положении сидя и стоя»

лабораторная работа № 7 «Выявление гибкости позвоночника»

по теме «Внутренняя среда организма»

лабораторная работа № 8 «Микроскопическое строение крови человека и лягушки»

по теме «Транспорт веществ»

лабораторная работа № 9 «Подсчет пульса в разных условиях»

лабораторная работа № 10 «Приемы остановки кровотечений»

по теме «Дыхание»

лабораторная работа № 11 «Сравнение органов дыхания человека и крупного млекопитающего»

по теме «Пищеварение»

лабораторная работа № 12 «Качественные реакции на углеводы»

лабораторная работа № 13«Строение ротовой полости. Зубы. Слюнные железы»

лабораторная работа № 14 «Действие слюны на крахмал»

лабораторная работа № 15 «Действие антибиотиков на фермент слюны»

лабораторная работа № 16 «Цветные реакции на белок»

лабораторная работа № 17 «Пищеварение в желудке»

по теме «Высшая нервная деятельность»

лабораторная работа № 18 «Объем внимания»

лабораторная работа № 19 Объем памяти при механическом запоминании»

Лабораторная работа № 1 по теме:

«Строение животной клетки».

Цель работы: изучить строение животной клетки под световым микроскопом.

Оборудование: микроскопы, готовые микропрепараты эпителиальной, соединительной, нервной и мышечной тканей.

Инструктивная карточка

Рассмотреть выданные готовые препараты под световым микроскопом при увеличении в 300 раз; ).

Найти хорошо видную клетку и зарисовать ее; подписать на рисунке основные части клетки.

Сделать выводы, ответив на вопросы.

Существуют ли сходные черты в строении данных клеток? Какие?

О чем говорят данные факты?

Отметили ли вы черты различия клеток? В чем они проявляются? Каковы причины их возникновения?

Лабораторная работа № 2 по теме: «Ткани»

Цель работы: познакомиться со строением эпителиальной и соединительной тканей.

Оборудование: микроскопы, готовые микропрепараты

Инструктивная карточка

рассмотреть поочередно два выданных учителем препарата тканей;

изучить, сравнить их строение и зарисовать;

описать особенности строения каждой ткани, указать, какие функции они выполняют; заполнить таблицу «Типы и виды тканей»

| № п/п | Тип тканей | Характерные особенности тканей | Виды тканей | Где встречаются в организме | Какую роль играют |

| 1 | Эпителиальная | Клетки плотно прилегают друг к другу; располагаются в одни или несколько рядов; межклеточное вещество развито слабо; при повреждении клетки быстро замешаются новыми

| 1)покровный эпителий | Образует поверхностные слон кожи; выстилает оболочки внутренних органов | Зашитая функция; обмен веществ |

|

|

| 2) железистый эпителий | Образует железы внешней и внутренней секреции | Образую секреты: пот, слюну, молоко, гормоны | |

| 2 | Соединительная | Имеет хорошо развитое межклеточное вещество | 1) рыхлая волокнистая | Заполняет промежутки между органами; окружает сосуды, нервы, мышечные пучки | Функции: опорная; зашитая |

| | | | 2) жировая | Образует слой жировой клетчатки под кожей | функции: опорная, зашитая, теплоизоляционная. энергетическая функции |

| | | | 3) костная 4) хрящевая | Образуют скелет человека | Функции: опорная и зашитая |

|

|

|

| 5) кровь | Движется по органам кровеносной системы | Функции: питательная. транспортная, защитная |

| 3 | Мышечная | Образована небольшими по размеру веретенообразный однополярными клетками | 1) гладкая | В стенках внутренних органон; в стенках кровеносных и лимфатических сосудов; в стенках протоков желез | Перемещение жидкостей внутри органов |

|

|

| Образована многоядерными клетками | 2)поперечнополосатая | Образует скелетные мышцы | Приводит в движение скелет |

|

|

| Образована удлиненными клетками с одним, реже двумя ядрами | 3)сердечная | Образует сердечную мышцу | Обеспечивает сокращение сердца |

| 4 | Нервная | Образована нейронами и нейроглией; нейрон = тело + отростки | | Образует нервную систему | Обеспечивает возбудимость и проводимость нервных импульсов

|

сделать выводы, как особенности строения тканей связаны с выполненными функциями.

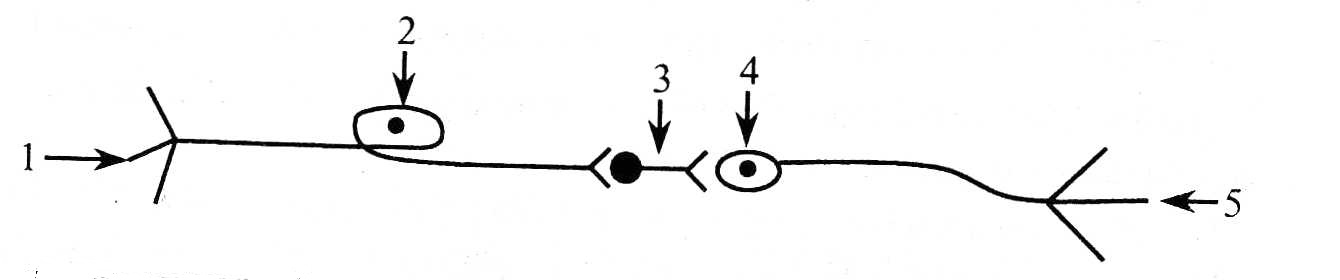

Лабораторная работа № 3 по теме:

«Безусловный рефлекс человека»

Цель работы: показать особенности рефлексов спинного мозга, их врожденную, анатомически закрепленную связь между определенным рецептором и исполнительным органом; на опыте увидеть безусловный рефлекс и научиться рисовать его дугу.

Инструктивная карточка

Вспомните, что такое безусловный и условный рефлексы. Приведите примеры.

Учитель информирует учащихся о природе коленного рефлекса.

Под коленной чашечкой располагается сухожилие четырехглавой мышцы бедра. (Испытуемый должен сесть на стул, сложить руки в замок и сжать их. Положить ногу на ногу)

Если экспериментатор легко ударит ребром ладони по сухожилию четырехглавой мышцы бедра, нога испытуемого подскачет. Это и есть коленный рефлекс.

При ударе сухожилие прогибается и тянет за собой мышцу. Мышца растягивается, что вызывает раздражения воспринимающих нервных окончаний. Возникающий при этом поток импульсов по центростремительным нейронам доходит до спинного мозга, а оттуда по центробежным нейронам возвращается к мышце, вызывая ее сокращение.

Учащиеся, работающие в паре, друг на друге демонстрируют природу коленного рефлекса.

Учащиеся зарисовывают рефлекторную дугу коленного рефлекса, обозначив цветом и цифрами ее части.

Схема рефлекторной дуги:

- рецепторы (окончания чувствительного, или центростремительного нейрона);

- тело чувствительного, или центростремительного нейрона;

- вставочный, или промежуточный нейрон;

- тело двигательного, или центробежного нейрона;

- окончание двигательного, или центростремительного, нейрона в мышце.

Лабораторная работа № 4 по теме:

«Свойства декальцинированной и прокаленной костей. Химический состав кости. Микроскопическое исследование костной ткани»

Цель работы: убедиться в наличии в составе кости минеральных и ор1анических веществ; ознакомиться с особенностями костной ткани.

Оборудование: свежие натуральные (с надкостницей), пережженные и декальцинированные кости млекопитающих животных, распилы костей крупного млекопитающего (позвонки, лопатки, трубчатые кости конечности): жаберные крышки рыб, набор для микрокопирования, микроскоп.

Инструктивная карточка

Рассматривание на натуральном объекте строения свежей кости. Нахождение на ней выступов, гребней, бороздок, которые служат для крепления связок, сухожилий, мышц.

Попытка сломать или растянуть свежую кость.

Нахождение надкостницы на поверхности кости. С нею связан рост кости в толщину, так как клетки внутренней поверхности надкостницы делятся и образуют на поверхности кости новые слои костных клеток, а вокруг этих клеток - межклеточное вещество.

4) Рассматривание кости на распиле. Нахождение, плотного и

губчатого вещества.

5) Рассматривание декальцинированной кости, которая вместе с

неорганическими веществами утратила твердость и стала мягкой, и

прокаленной кости, которая стала хрупкой вместе с потерей органических веществ.

Примечание. Прокаливание костей ведется под тягой в химическом кабинете или на открытом воздухе. Чтобы прокаленная кость сохранила форму, с ней нужно обращаться осторожно.

Для декальцинирования берут хорошо вываренные и высушенные кости и помешают их в раствор 10 %-ной соляной кислоты на несколько дней до тех пор, пока они не станут мягкими. После извлечения из раствора кости тщательно промывают- водой.

Вывод о том, что неорганические вещества придают костям твердость, а органические - эластичность и упругость.

Приготовление микропрепарата из жаберной крышки рыбы и рассматривание его при увеличении.

Нахождение на микропрепарате темных звездчатых образований - канальцев и полостей. В полостях находятся живые клетки

кости, отростки которых идут внутрь канальцев. Таким образом, клетки кости связаны между собой. Основная масса костной ткани -плотное межклеточное вещество между канальцами и полостями.

9) Зарисовывание мик-

ропрепарата и обозначение

полостей, канальцев и меж 3

клеточного вещества.

- полости;

- канальца; „

- межклеточное вещество.

10) Формулирование вывода о том, что костная ткань - разновидность соединительной ткани, для которой характерно хорошо

развитое межклеточное вещество.

Лабораторная работа № 5 по теме:

«Определение при внешнем осмотре местоположения отдельных костей и мышц. Определение функций костей, мышц и суставов».

Цель работы: ознакомиться с основными группами мышц.

Оборудование: рисунки, изображающие расположение костей и мышцу человека.

Инструктивная карточка

1) Повторить изученное о месторасположении костей верхней конечности, движения в плечевом суставе. С этой целью рассмотреть рисунок «Скелет человека» на с. 92 учебника, рисунок «Скелет верхней конечности» на с. 100, таблицу в тетради «Мышцы человека» и рисунок «Мышцы туловища и конечностей» на с. 109.

Затем, стоя перед зеркалом, постараться найти кости верхней конечности на своем теле, мышцы, которые обеспечивают движение в плечевом суставе, и проделать сами движения.

Выводы. Самая мощная мышца плечевого сустава - дельтовидная; она прикрепляется с одной стороны к ключице и к лопатке, с другой - к плечевой кости. При сокращении этой мышцы рука поднимается до горизонтального уровня.

2) Согнуть руку в локте и нащупать двуглавую мышцу на внутренней стороне плеча. Затем разогнуть руку в локте и найти трехглавую мышцу.

Выводы. Двуглавая мышца прикрепляется одним концом к лопатке, а другим - к предплечью. Двуглавая мышца сгибает руку в локтевом суставе.

Трехглавая мышца расположена на наружной стороне плеча. От ее верхнего конца отходят три сухожилия: одно прикрепляется к лопатке, а два других - к головке плечевой кости. При сокращении этой мышцы рука разгибается.

3) Сделать ряд разнообразных движений пальцами кисти.

Выводы. Движения пальцев человека происходят благодаря

сокращению и расслаблению многих мышц, расположенных на предплечье, запястье, пясти.

4) Повторить названия костей нижней конечности. С этой целью рассмотреть рисунок «Скелет человека» на с. 92 учебника, рисунок «Скелет нижней конечности» на с. 101, таблицу в тетради

«Мышцы человека» и рисунок «Мышцы туловища и конечностей»

нас. 109.

Затем, стоя перед зеркалом, постараться найти кости нижней конечности на своем теле, мышцы, которые обеспечивают движение в тазобедренном суставе, и проделать эти движения.

Выводы. Портняжная мышца имеет форму узкой длинной ленты, пересекающей по диагонали переднюю поверхность бедра. Она начинается от верхнего края таза и прикрепляется к большой берцовой кости. При сокращении портняжной сгибаются бедро и г олень, голень поворачивается внутрь.

5) На передней стороне бедра найти четырехглавую мышцу

бедра.

Выводы. Четырехглавая мышца бедра начинается от таза четырьмя головками и прикрепляется одним общим сухожилием к большеберцовой кости. Мышца является разгибателем голени и участвует в сгибании бедра.

6) На задней стороне голени прощупайте икроножную мышцу.

Выводы. Икроножная мышца одним концом прикрепляется к

пяточной кости, а другим - к бедренной кости. Икроножная мышца сгибает стопу и поднимает пятку над землей.

7) На рисунке и на себе найдите ягодичные мышцы.

Выводы. Ягодичные мышцы прикреплены к тазу и бедренной кости. Ягодичные мышцы закрепляют тазобедренный сустав и играют большую роль в сохранении вертикального положения тела.

8) Изучите мышцы спины и шеи, найдите их на рисунке и на

своем теле. Нащупайте у себя на шее грудино-ключично-сосцевидную мышцу.

Выводы. Грудино-ключично-сосцевидная мышца прикрепляется двумя сухожилиями к грудине и ключице, а другим концом к сосцевидному отростку височной кости. При одностороннем сокращении мышца поворачивает лицо в противоположную сторону, наклоняя при этом голову в сторону сократившейся мышцы. При двустороннем сокращении наклоняет голову назад.

9) Найдите на рисунке и на своем теле трапециевидную мышцу

спины.

Выводы. Трапециевидная мышца начинается от остистых отростков всех грудных позвонков и затылочной кости и прикрепляется к лопатке и ключице.

Сведите лопатки к позвоночнику и откиньте голову назад -это работа трапециевидной мышцы. Прощупайте трапециевидную мышцу на себе.

Найдите на рисунке и на своем теле широчайшую мышцу спины. Поднимите руки вверх, вращайте плечо внутрь - это происходит сокращение широчайшей мышцы спины. При фиксированных руках мышца подтягивает туловище к рукам.

Выводы. Широчайшая мышца спины занимает всю нижнюю часть спины. Начинается она у остистых отростков четырех-пяти нижних грудных, всех поясничных и крестцовых позвонков, тазовой кости, четырех нижних ребер. Мышечные пучки идут вверх и узким сухожилием прикрепляются к плечевой кости.

Мышцы спины и шеи удерживают тело в вертикальном положении. Они тянутся вдоль позвоночника и прикрепляются к его отросткам, направленным назад. При сокращении этих мышц туловище прогибается назад.

Мышцы груди участвуют в движении рук и в дыхательных движениях.

12) Найдите на рисунке и на своем теле большую грудную мышцу.

Мышцы, приводящие в движение грудную клетку, расположены между ребрами и называются внутренними и наружными межреберными. В связи с разным направлением мышечных волокон первые опускают ребра, а вторые - поднимают их.

К мышцам грудной клетки относят и диафрагму - плоскую широкую мышцу с сухожильным центром. Она отделяет грудную полость от брюшной и участвует в процессе дыхания.

13) Рассмотрите на рисунке «Мышцы головы» на с. 108 учебника. На какие две группы их можно подразделить? Прикоснитесь рукой к вискам, сделайте жевательные движения и почувствуйте движение жевательных мышц. Найдите на своем лице мимические мышцы: круговые мышцы глаза и рта.

Выводы. На лице располагаются жевательные и мимические мышцы, жевательные обеспечивают движение нижней челюсти, а благодаря мимическим мышцам наше лицо может выражать все многообразие чувств.

4) Отразите результаты своей работы в таблице:

| № п/п | Название мышцы | Часть тела | Место прикрепления | Функции |

| | | | | |

Примечание. Для выполнения лабораторной работы в предложенной форме потребуется привлечение дополнительной литературы.

Лабораторная работа № 6 по теме:

«Выявление нарушения осанки и

сохранение правильной осанки в положении стоя и сидя».

Цель работы: выяснить причины нарушения осанки, изучить условия сохранения правильной осанки при различных положениях тела.

Цель работы: выяснить причины нарушения осанки, изучить условия сохранения правильной осанки при различных положениях тела.

Оборудование: хоккейная шайба или любой другой небольшой предмет.

Инструктивная карточка

Встаньте к стене так, чтобы голова, плечи и ягодицы опирались на стену.

Попробуйте просунуть между стеной и поясницей кулак. Если это невозможно, то просуньте туда ладонь.

Оцените свою осанку: осанку следует считать правильной, если между поясницей и стенкой проходит ладонь.

Встаньте к стене. Голову держите прямо, поднимите и слегка отведите плечи назад, живот втяните. Пространство между поясницей и стеной должно быть сужено до нормы. Отойдите от стены и постарайтесь удерживать такое положение тела в положении стоя.

Положите на темя хоккейную шайбу и попробуйте сесть и пройтись по комнате с предметом на голове.

6) Проконтролируйте себя следующим образом: подойдите к

стене и обопритесь головой, присядьте, скользя по опоре. При правильной осанке предмет не должен упасть с головы.

Лабораторная работа № 7 по теме:

«Выявление гибкости позвоночника»

Цель работы: определить эластичность связок и хрящевых соединений в полуподвижных соединениях позвоночника.

Оборудование: линейка.

Инструктивная карточка

Встаньте на ступеньку и, не сгибая колени, наклонитесь вперед и попытайтесь дотянуться пальцами рук до нижнего края опоры.

Измерьте расстояние от кончиков пальцев до плоскости опоры (ступеньки, на которой вы стоите). Если пальцы ниже ее, поставьте знак «+», если до плоскости опоры не дотянулись - знак «-».

Оцените гибкость позвоночника. Результаты считаются хорошими, если у юношей получится +6...+9, а у девушек +7...+9 см. Удовлетворительными считаются более низкие положительные результаты. Отрицательные результаты свидетельствуют о недостаточной гибкости позвоночника.

Лабораторная работа № 8 по теме:

«Микроскопическое строение крови человека и лягушки».

Цель работы: познакомиться со строением эритроцитов человека и лягушки; найти черты сходства и различия; ответить на вопрос: «Чья кровь переносит больше кислорода - кровь человека или лягушки? Почему?».

Оборудование: готовые окрашенные микропрепараты крови человека и лягушки, микроскопы; таблица «Кровь».

Инструктивная карточка

Подготовить микроскоп к работе.

Установить под микроскопом микропрепарат крови человека.

Рассмотреть препарат. Найти эритроциты и зарисовать их.

Установить под микроскопом микропрепарат крови лягушки.

Рассмотреть и зарисовать эритроциты крови лягушки.

Сделать выводы:

Чем эритроциты лягушки отличаются от эритроцитов человека?

Чья кровь переносит больше кислорода - кровь человека или лягушки? Почему?

Выводы:

1) Эритроциты человека, в отличие от эритроцитов лягушки, не

имеют ядра и приобрели двояковогнутую форму.

2) Эритроциты человека переносят больше кислорода, чем

эритроциты лягушки. Это объясняется, с одной стороны, тем, что

эритроциты человека меньше по размерам, чем эритроциты лягушки, и поэтому быстрее переносятся током крови. С другой стороны,

утратив ядро, эритроциты человека приобрели двояковогнутую

форму, что значительно увеличило их поверхность и позволило

одновременно переносить большое количество молекул кислорода.

Эритроциты лягушки громоздкие, поэтому передвигаются медленнее, хотя крупные размеры не позволяют им иметь большую поверхность.

Лабораторная работа № 9 по теме:

«Подсчет пульса в разных условиях»

Цель работы: доказать изменение частоты сердечных сокращений в зависимости от состояния организма

Оборудование: часы с секундной стрелкой (или секундомер).

Инструктивная карточка

Найдите у себя пульс на запястье; шее; висках.

Подсчитайте пульс:

а) в положении сидя;

б) в положении стоя;

в) после десяти приседаний.

Запишите полученные данные в таблицу.

3) Объясните разницу числа сердечных сокращений в зависимости от состояния организма.

Показания пульса

| В положении сидя | В положении стоя | После 10 приседаний |

| 77 сокращений в минуту | 87 сокращений в минуту | 97 сокращений в минуту |

Вывод. Чем выше нагрузка на организм, тем больше количество сокращений сердца за один и тот же промежуток времени. Объясняется это тем, что любая работа требует затраты энергии. А энергию организм получает при окислении органических питательных веществ. И кислород, и питательные вещества доставляются в ткани кровью. Чем интенсивнее работа, тем больше нужно энергии, а значит, и питательных веществ, и кислорода. Чаще сокращаясь, сердце увеличивает скорость поставки питательных веществ и кислорода в ткани.

При нагрузке сердце перекачивает примерно в 8 раз больше крови, чем в покое. Тренированное сердце достигает такого положения благодаря увеличению порции выбрасываемой крови, а нетренированное - за счет увеличения числа сокращений, что кратковременно, а затем наступает усталость.

Лабораторная работа № 10 по теме:

«Приемы остановки кровотечения».

Цель работы: научиться практически оказывать первую помощь при кровотечениях.

Оборудование: перевязочные материалы, жгут, кусок ткани, карандаш, блокнот для записи, йод, вазелин или крем (имитатор стрептоцидовой мази), вата, ножницы.

Инструктивная карточка

Капиллярное кровотечение.

Обработайте края условной раны йодом.

Отрежьте квадратный кусок бинта и сложите его вчетверо. 11анесите на сложенный бинт мазь и приложите к ране, сверху положите вату и сделайте повязку.

Артериальное кровотечение.

1. Ознакомьтесь по таблице «Типичные места для прижатия артерий к костям с целью остановки кровотечения» с точками, где надо прижимать артерию при кровотечении, и найдите их на себе.

Определите место наложения жгута при условном ранении.

Положите под жгут кусок ткани, сделайте жгутом 2-3 оборота, пока не перестанет прощупываться пульсация.

Внимание! Жгут сразу же ослабьте!

4. Вложите записку с обозначением времени наложения жгута.

Запомните правила наложения жгута: жгут накладывают

на 1,5-2 часа в теплое время года и на 1 час - в холодное. Под жгут кладут записку с указанием даты и времени наложения жгута.

Венозное кровотечение.

Определите условное место повреждения (на конечности). Поднимите конечность вверх, чтобы исключить большой приток крови к месту повреждения.

При появлении венозного кровотечения наложите давящую повязку.

3. При повреждениях крупного венозного сосуда наложите жгут.

Внимание: при артериальном и венозном кровотечениях после оказания первой помощи пострадавший должен быть обязательно доставлен в больницу или поликлинику.

После выполнения лабораторной работы сделайте вывод (можно в форме таблицы «Наружное кровотечение»).

| Вид кровотечения | Признаки | Способ оказания первой помощи |

| Артериальное | Алая кровь, текущая пульсирующей струей | Давящая повязка при повреждении мелкого сосуда. Жгут при повреждении крупной артерии. |

| Венозное | Темная кровь, вытекающая непрерывной струей | Давящая повязка |

| Капиллярное | Кровь вытекает медленно, свертывается нормально | Обычная стерильная повязка. |

Лабораторная работа № 11 по теме:

«Сравнение органов дыхания человека и крупного млекопитающего».

Цель работы: сравнить строение органов дыхания человека и млекопитающего.

Оборудование: таблицы с изображением органов дыхания человека и млекопитающего (собаки); муляжи органов дыхания человека и собаки.

Инструктивная карточка

Рассмотреть таблицы, рисунки, муляжи, отражающие особенности строения органов дыхания у человека и млекопитающего (собаки).

Прочитав материал учебника и предложенную учителем дополнительную литературу о строении органов дыхания человека и млекопитающего, заполнить таблицу:

| Орган | Где расположен | Особенности строения | Функции |

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Носовая полость | В лицевой части черепа | Образована костями лицевой части черепа и рядом хрящей. Внутри носовая полость разделена на две половины. В каждую половину вдаются три выступа (три носовые раковины), значительно увеличивающие поверхность слизистой оболочки полости носа. Слизистая оболочка, выстилающая носовую полость, обильно снабжена ресничками, кровеносными сосудами и железами, выделяющими слизь | очищение воздуха увлажнение воздуха обеззараживание воздуха согревание воздуха |

| Носоглотка | | | Соединяет носовую полость и гортань |

| Гортань | В передней части шеи на уровне IV-VI шейных позвонков | Состоит из нескольких хрящей, соединенных суставами и связками. Наиболее крупный хрящ гортани - щитовидный. Хрящи окружают гортанную щель; надгортанник прикрывает ее сверху, предохраняя от попадания пищи. В основании гортани лежит перстневидный хрящ. Между щитовидным и черпаловидными хрящами натянуты голосовые связки. Пространство между голосовыми связками называют голосовой щелью | • гортань - • в гортани имеется голосовой аппарат - орган, в котором образуются звуки |

| Трахея | | Трубка длиной 8,5-15, чаще 10-11 см. Имеет твердый скелет в виде хрящевых полуколец. Мягкая задняя часть трахеи примыкает к пищеводу. Слизистая оболочка содержит многочисленные клетки реснитчатого эпителия | • часть воздухоносных путей • увлажняет воздух |

| Бронхи | На уровне V грудного позвонка трахея разделяется на два главных бронха | В легких главные бронхи ветвятся, образуя бронхиальное дерево. Бронхи выстланы мерцательным эпителием | • часть воздухоносных путей • очищают и |

| Легкие | В грудной полости | Каждое легкое снаружи покрыто тонкой оболочкой - плеврой, которая состоит из двух листков. Один листок покрывает | • орган газообмена |

Вывод. Органы дыхательной системы человека и крупных млекопитающих имеют существенное сходство в строении и функциях, что свидетельствует о принадлежности к одному классу - классу млекопитающих. Отличия незначительны: они касаются размеров, формы и некоторых других особенностей.

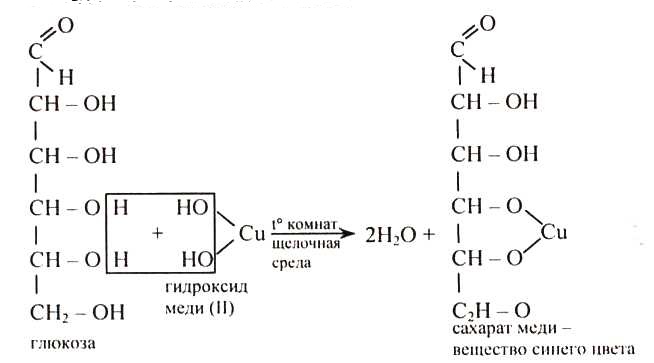

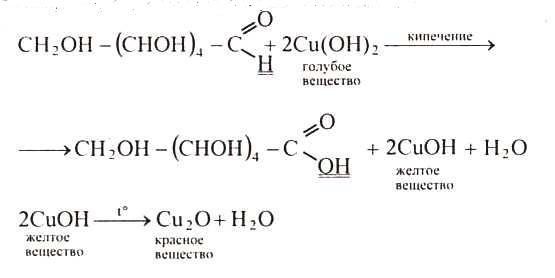

Лабораторная работа № 12 по теме:

«Качественные реакции на углеводы».

Цель работы: изучить качественные реакции на углеводы.

Оборудование: штатив с пробирками, нагреватель для пробирок, держатель для пробирок, водяная баня, реактивы и материалы: крахмал, раствор иода в йодистом калии, 10 %-ный раствор аммиака, 1 %-ный раствор глюкозы, 10 % раствор едкого натрия, 5 %-ный раствор медного купороса, глюкоза в порошке.

Инструктивная карточка

Возьмите в пробирку немного крахмала и прилейте к нему воды. Растворяется ли крахмал? Прибавьте немного раствора йода. Что произошло?

Исследуйте глюкозу на растворимость.

В пробирку налейте 8 мл раствора глюкозы и 4 мл раствора щелочи. К смеси прибавьте (встряхивая) раствор медного купороса и наблюдайте окрашивание раствора в синий цвет. С какой функциональной группой в строении молекул взаимодействует гидроксид меди?

Нагрейте пробирку в верхней части до кипения. Наблюдайте появление желтого, а затем красного осадка. Объясните химические процессы, происходящие в пробирке. Какое вещество окисляется, а какое восстанавливается? Напишите уравнения реакций.

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) в щелочной среде при комнатной температуре приводит к образованию сахарата меди - вещества синего цвета.

При окислении глюкозы кипячением с гидроксидом меди (II) образуется желтый садок CuOH, который при дальнейшим нагревании преобразуется в красную закись меди.

Лабораторная работа № 13 по теме:

«Строение ротовой полости. Зубы. Слюнные железы».

Цель работы: путем наблюдений ознакомиться со строением ротовой полости и расположением зубов.

Оборудование: зеркало, череп человека, черепа позвоночных животных или челюсти с зубами (кошки, собаки, кролика, овцы и т. д.)

Инструктивная карточка

Рассмотрение с помощью зеркала свои органы ротовой полости, сравните их с изображенными на рисунках в учебнике на с. 152-153, твердое и мягкое небо, язычок, миндалины. Мягкое небо лучше видно при резком выдохе.

Вспомните строение зубов различных отрядов млекопитающих. Найдите различные зубы на раздаточном материале. Какова функция зубов различной формы?

Прочитайте в учебнике материал о расположении и строении зубов и порядок их появления у ребенка. Рассмотрите различные зубы у себя.

Какие болезни зубов вы знаете и как их предупредить?

Сделайте подряд несколько глотательных движений. Почему наступает момент, когда вы не сможете это сделать? Изучите на себе расположение слюнных желез:

а) сожмите пальцами щеки впереди ушей - рот заполняется слюной - это работа парных околоушных желез;

6) слегка сожмите кожу под нижней челюстью - слюна выделяется из подчелюстной железы;

в) подъязычная железа находится глубоко, но можно увидеть ее работу. Для этого возьмите зеркало, откройте рот и захватите верхними зубами кончик языка и резко отогните язык вверх.

Видно выделение слюны. Выход протока железы находится под уздечкой языка, которая соединяет середину нижней стороны языка с дном ротовой полости. Иногда можно видеть небольшое отверстие протока железы.

6) Приложите руку к гортани и сделайте глотательное движение. Почувствуйте, что гортань поднимается вверх, а потом возвращается вниз. Почему пища при глотании не попадает в трахею? Почему во время еды нельзя разговаривать, смеяться?

Лабораторная работа № 14 по теме:

«Действие слюны на крахмал».

Расщепление (переваривание) сложных питательных веществ пищи на более простые начинается уже в ротовой полости.

Слюна имеет щелочную среду. Это можно проверить с помощью индикатора лакмуса. В нейтральной среде лакмус имеет фиолетовый цвет, в кислой - красный, а в щелочной - синий. Если в раствор по каплям добавлять щелочь или кислоту, то лакмус соответственно меняет окраску.

Цель работы: показать расщепление крахмала под действием ферментов слюны.

Приготовление раствора слюны. Ополосните рот 2-3 раза кипяченой или дистиллированной водой, чтобы удалить остатки пищи. Отмерьте цилиндром 20 мл дистиллированной воды и слейте ее в стакан. Их этого стакана ополаскивайте рот в течение 1-2 минут и сливайте жидкость в другой стакан. Повторите операцию 2-3 раза. Собранную жидкость (50-60 мл) профильтруйте через вату и используйте для работы.

Оборудование: штатив с пробирками, стакан химический на 100 мл (3 шт.), цилиндр мерный на 100 мл, пипетки, термометр лабораторный, спиртовка, часы.

Реактивы и материалы : жидкий крахмальный клейстер,) пробирки со слюной, разведенной 1:1, слабый раствор йода, растворы NaOH (10 %), CuS04 (0,1 %), горячая и холодная вода, кипяченая и дистиллированная вода, карандаш для стекла, стакан со льдом, разбавленная соляная кислота (НС1), лакмусовая бумажка) или раствор лакмуса.

Инструктивная карточка

1) Пронумеруйте четыре пробирки.

В первую пробирку налейте 3 мл жидкого крахмального клейстера. Во вторую - столько же разбавленной слюны. В третью -клейстер с добавлением чистой воды. В четвертую - клейстер с добавлением слюны.

Прилейте пипеткой в третью и четвертую пробирку по 2-3 капли слабого раствора йода. Что наблюдаете? Объясните результат опыта.

В стакане смешайте холодную и горячую воду так, чтобы температура не превышала 37-39 °С. Поставьте в стакан третью и четвертую пробирки на 10-15 минут. По мере остывания доливайте горячую воду.

Как изменилась окраска раствора через 10-15 минут? Какова причина произошедших изменений?

Проверьте содержимое обеих пробирок на содержание глюкозы с помощью выданных реактивов.

Повторите опыт, изменяя:

а) температуру среды (пробирки ставят в стакан со льдом или в

воду с температурой 60-80 °С);

б) кислотность среды (добавляют по каплям разбавленную соляную кислоту до изменения окраски лакмуса). В каких случаях

проба на глюкозу получилась отрицательной? Сделайте вывод.

Результаты проведенных экспериментов оформите в виде т а б л и ц ы :

Действие слюны на крахмал

| Пробирка | Что добавили | Что наблюдали | Объяснение увиденного |

| | | | |

Лабораторная работа № 15 по теме:

«Действие антибиотиков на ферменты слюны».

Цель работы: изучить влияние антибиотиков на ферменты

СЛЮНЫ.

Оборудование: фарфоровая ступка с пестиком, штатив с пробирками, раствор крахмала, раствор йода в йодистом калии, ноля пая баня, термометр, таблетка антибиотика.

Инструктивная карточка

Выдвинуть гипотезу исследования.

Разработать последовательность операций

Проделать опыты.

Сделать выводы о влиянии антибиотиков на ферменты слюны.

Лабораторная работа № 16 по теме:

«Цветные реакции на белок».

Цель работы: изучить качественные реакции на белок.

Оборудование: штатив с пробирками, нагреватель для пробирок, держатель для пробирок, реактивы (раствор белка, 20 % раствор щелочи, раствор медного купороса, концентрированная азотная кислота, раствор аммиака).

Инструктивная карточка

1) Биуретовая реакция. К 4-5 мл раствора белка прилейте

столько же раствора щелочи, перемешайте и осторожно прилейте

1 мл раствора медного купороса. Наблюдайте окрашивание жидкости в красно-фиолетовый цвет.

Какую связь обнаруживает эта реакция?

Ксантопротеиновая реакция. К 2-3 мл раствора белка прилейте несколько капель концентрированной азотной кислоты и подогрейте. Белок окрашивается в желтый цвет. Прибавьте к раствору несколько капель раствора аммиака - белок окрасится в оранжевый цвет.

Вывод. При ксантопротеиновой реакции происходит нитрование бензольных ядер белковой молекулы, а биуретовая реакция характерна для группировки атомов ![]() , которая называемся пептидной связью. За счет пептидной связи образуется первичная структура белка.

, которая называемся пептидной связью. За счет пептидной связи образуется первичная структура белка.

Лабораторная работа № 17 по теме:

«Пищеварение в желудке».

Цель работы: исследовать действие желудочного сока на белок в зависимости от разных условий.

Оборудование: штатив с пробирками, стакан химический ни 100 мл (3 шт.), цилиндр мерный на 100 мл, пипетки, термометр

лабораторный, спиртовка, часы, жидкий крахмальный клейстер, пробирки с раствором белка, слабый раствор йода, горячая и холодная вода, кипяченая и дистиллированная вода, карандаш для стекла, стакан со льдом.

лабораторный, спиртовка, часы, жидкий крахмальный клейстер, пробирки с раствором белка, слабый раствор йода, горячая и холодная вода, кипяченая и дистиллированная вода, карандаш для стекла, стакан со льдом.

Реактивы и материалы : 10 %-ный раствор NaOH, лакмусовая бумажка или раствор лакмуса, желудочный сок или 10 таблеток ацидинпепсина по 0,25, растворенного в стакане воды.

Инструктивная карточка

Налейте в пробирку 1 мл белка и добавьте 5-6 мл воды, взболтайте и нагрейте до появления взвеси хлопьев свернувшегося белка.

Пронумеруйте четыре пробирки.

В первую пробирку налейте 1 мл жидкого крахмального клейстера и 1 мл желудочного сока. Во вторую - 1 мл свежеприготовленной взвеси и столько же желудочного сока. В третью - взвесь белка с добавлением чистой воды. В четвертую - взвесь белка, желудочный сок и раствор щелочи.

В стакане смешайте холодную и горячую воду так, чтобы температура не превышала 37-39 °С. Поставьте в стакан третью и четвертую пробирки на 10-15 минут. По мере остывания долейте горячую воду.

Рассмотрите содержимое пробирок через 10-15 минут. Чём объяснить произошедшие изменения?

6. Повторите опыт, изменяя:

а) температуру среды (пробирки ставят в стакан со льдом или в воду с температурой 60-80 °С);

кислотность среды (добавляют по каплям раствор щелочи до изменения окраски лакмуса).

Сделайте вывод об условиях действия желудочного сока. На какие вещества действует желудочный сок?

Результаты проведенных экспериментов оформите в виде таблицы:

Действие желудочного сока на белок

| Пробирки | Что добавили | Что наблюдали | Объяснение увиденного |

| | | | |

Вывод. В состав желудочного сока входит фермент пепсин. Под действием пепсина белки расщепляются на более простые соединения.

Кроме пепсина, в желудочном соке имеются различные органические и неорганические вещества. Особенно важное значение среди них принадлежит соляной кислоте: пепсин действует только в кислой среде.

Фермента, способного действовать на углеводы, в составе желудочного сока нет. Однако переваривание углеводов в полости желудка все же происходит, так как слюна, поступающая из ротовой полости, содержит птиалин. Птиалин действует в слабощелочной среде. Поэтому расщепление углеводов в желудке происходит в течение лишь 20-30 минут, пока поступившая пища не пропитается желудочным соком и не изменит щелочную реакцию на кислую.

Лабораторная работа № 18 по теме: « Объем внимания»

Цель работы : определить объем внимания учащегося.

Оборудование: часы с секундной стрелкой, таблица чисел, карандаш.

Инструктивная карточка

Каждому учащемуся приготовить таблицу чисел. Для этого листа бумаги расчертить на 36 квадратов и в каждом из них записать числа от 101 до 136 в произвольной последовательности.

Учащимся, работающим в паре, поменяться подготовленными таблицами.

Каждому учащемуся на время найти числа в порядке возрастания - 101, 102, 103 и т. д. Каждое число зачеркнуть карандашом. Работу начинать по команде учащегося, выполняющего роль экспериментатора.

Определить объем внимания по формуле: В = 648: t, где В -объем внимания, t - время, за которое были найдены числа в порядке возрастания от 101 до 136.

Сравнить полученные данные с таблицей «Показатель внимания»:

| № п/п | Показатель объема внимания | Оценка показателя |

| 1 | Более 6 | Высокий показатель |

| 2 | 4 - 6 | Средний показатель |

| 3 | Менее 4 | Низкий показатель |

6) Сделать выводы.

Лабораторная работа № 19 по теме:

«Объем памяти»

Цель работы: определить возможность памяти при разном способе запоминания.

Оборудование: подготовленные ряды слов, часы.

Перечень слов для логического запоминания: сон, зарядка, умывание, завтрак, дорога, школа, звонок, урок, двойка, перемена.

Перечень слов для механического запоминания: квартира, елка, звезда, парус, керосин, бомба, слон, угол, вода, шлейф.

Инструктивная карточка

Экспериментатор зачитывает ряд слов из логического ряда. Через 1 минуту испытуемые получают задание их записать.

Через 3-4 минуты экспериментатор зачитывает ряд слов механического ряда. Испытуемые записывают их через 1 минуту.

3) Подсчитывают количество и порядок записанных слов и

объясняют разницу в первом и во втором случае.

Запоминание

| Виды запоминания | Количество слов в тексте | Воспроизведено |

| Логическое | | |

| Механическое | |

|

включает в себя

5 урока – зачета

Зачет № 1 по темам:

«Общий обзор организма человека»,

«Гуморальная регуляция, эндокринный аппарат человека, его особенности»

Вариант I

Клетка мышечной ткани- это: а) миоцит; б) остеоцит; в) нейрон.

2. Наука, изучающая функции целостного организма, отдельных клеток, органов и их систем, - это: а) физиология; б) анатомия; в) гигиена.

3. Нервная ткань в организме выполняет функции: а) регуляции процессов жизнедеятельности; б) передвижения веществ в организме; в) защиты от механических воздействии.

4. В грудной полости человека расположены: а) желудок; б) почки; в) пищевод.

5. Число аксонов в нервной клетке может быть: а) 2; б) 1; в) много.

6. Учение о тканях это наука: а) гистология; б) цитология; в) эмбриология.

7. Группы клеток и неклеточного вещества, выполняющие общие функции и обладающие сходным строением, это: а) орган; б) система органов; в) ткань.

8. Основным неорганическим веществом костной ткани являются соли: а) калия; б) магния; в) кальция.

9. Железа, расположенная на нижней поверхности головного мозга, - это: а) гипофиз; б) эпифиз;

в) паращитовидная железа.

10. Сухожилия образованы из ткани: а) мышечной; б) соединительной; в) эпителиальной.

11. Жидкую внутреннюю среду организма образует ткань: а) эпителиальная; б) мышечная; в) соединительная.

12. Нервная ткань обладает следующими свойствами: а) только проводимостью; б) возбудимостью и проводимостью; в) возбудимостью, проводимостью и сократимостью.

13. Сходство животной клетки с растительной заключается в наличии: а) хлоропластов; б) клеточной стенки; в) ядра и цитоплазмы.

14. Хромосомы в клетке участвуют: а) в синтезе белка; б) энергетическом обмене; в) образовании нитей веретена деления.

15. Органоиды в клетке находятся: а) только в ядре; б) только в цитоплазме; в) в ядре и цитоплазме.

16. Диафрагма отделяет: а) грудную полость от брюшной; б) полость таза от брюшной полости; в) грудную полость от полости таза.

17. Органические вещества клетки - это: а) вода; б) белки; в) минеральные соли.

18. Ороговевающий многослойный эпителий образует: а) роговицу глаза; б) стенки желудка; в) верхний слой кожи.

19. Неорганические вещества клетки - это: а) нуклеиновые кислоты; б) жиры; в) минеральные соли.

20. Деление обычной соматической клетки состоит из фаз в количестве: а) 4; б) 6; в) 2.

21. Секрет желез внутренней секреции непосредственно выделяется: а) в полость рта; б) кровеносные сосуды; в) органы мишени.

22. К железам внешней секреции относят: а) печень; б) половые железы; в) гипофиз.

23. К железам внутренней секреции относят: а) поджелудочную железу; б) слюнные железы; в) надпочечники.

24. Гормоны, выделяемые гипофизом, непосредственно воздействуют: а) на поджелудочную железу; б) эпифиз; в) щитовидную железу.

25. В молодости при недостатке гормона щитовидной железы развивается: а) кретинизм; б) микседема; в) базедова болезнь.

26. Избыток гормонов щитовидной железы: а) снижается возбудимость нервной системы; б) повышает возбудимость нервной системы; в) практически не влияет на возбудимость нервной системы.

27. Действие гормонов заключается в том, что они: а) превращают одни органические вещества в другие; б) регулируют активность ферментов; в) связывают биологически активные вещества крови.

28. При избытке гормона щитовидной железы развивается заболевание: а) гигантизм; б) микседема; в) базедова болезнь.

29. Норадреиалин - это гормон: а) половых желез; б) гипофиза; в) надпочечников.

30. Недостаток ростового гормона вызывает: а) карликовость; б) гигантизм; в) акромегалию.

31. Поджелудочная железа не образует гормон: а) инсулин; б) глюкагон; в) адреналин.

32. Превращение в печени гликогена в глюкозу происходит за счет: а) инсулина; б) глюкагона;

в) гормона роста.

33. Ведущей железой внутренней секреции в организме является: а) щитовидная железа; б) половые железы; в) гипофиз.

34. Действие гормона адреналина на внутренние органы сходно с действием: а) симпатической нервной системы; б) парасимпатической нервной системы; в) соматической нервной системы.

35. Гормон щитовидной железы - это: а) адреналин; б) тироксин; в) ростовой.

Вариант II

Структурной единицей нервной ткани является: а) нейрон; б) миоцит; в) лимфоцит.

2. Наука, изучающая строение организма, его органов и систем - это: а) физиология; б) психология; в) анатомия.

3. Наука об общих закономерностях психических процессов и индивидуально-личностных свойств человека - это: а) гистология; б) психология; в) анатомия.

4. Раздел медицины о создании условий для сохранения и укрепления здоровья - это: а) анатомия; б) психология; в) гигиена.

5. В брюшной полости расположены: а) спинной мозг; б) печень; в) легкие.

6. Железа, расположенная в брюшной полости за желудком, - это: а) надпочечник; б) поджелудочная; в) половая.

7. Нервная ткань образована: а) нейронами; б) дендритами, аксонами; в) нейронами и нейроглией.

8. Надкостница костей образована: а) плотной соединительной тканью; б) хрящом; в) особой костной тканью.

9. Анатомически обособленная часть тела, имеющая четкую структуру и выполняющая определенные функции, - это: а) клетка; б) ткань; в) орган.

10. По своей химической природе ферменты - это: а) белки; б) жиры; в) углеводы.

11. Неорганические вещества клетки - это: а) вода; б) белки; в) углеводы.

12. Клетка костной ткани - это: а) остеоцит; б) нейрон; в) миоцит.

13. Органические вещества клетки - это: а) вода; б) АТФ; в) минеральные соли.

14. Сердце - орган, который является основным для системы: а) выделительной; б) кровеносной; в) дыхательной.

15. Почки - органы, которые являются частью системы: а) половой; б) пищеварительной;

в) выделительной.

16. Рибосомы - органоиды, которые в клетке выполняют функцию: а) образования вещества, богатого энергией; б) сборки белковой молекулы; в) образования нитей веретена деления.

17. Период между двумя делениями клетки по продолжительности: а) короче, чем само деление; б) равен периоду деления; в) значительно длиннее, чем само деление.

18. Количество хромосом в каждой из дочерних клеток после деления исходной материнской:

а) уменьшается; б) остается неизменным; в) увеличивается.

19. Значительную часть клетки составляет вода, которая выполняет функцию: а) растворителя; б) энергетическую; в) информационную.

20. Хорошо выраженное межклеточное вещество характерно для ткани: а) нервной; б) соединительной; в) мышечной.

21. Секрет желез внешней секреции непосредственно выделяется: а) в полость тела; б) кровеносные сосуды; в) органы мишени.

22. К железам внутренней секреции относят: а) поджелудочную железу; б) надпочечники; в) печень.

23. К железам внешней секреции относят: а) половые железы; б) щитовидную железу; в) сальные железы.

24. Гормоны, выделяемые гипофизом, непосредственно не воздействуют: а) на поджелудочную железу; б) щитовидную железу; в) надпочечники.

25. Действующим началом гормона тироксина является: а) бром; б) йод; в) железо.

26. Недостаток гормонов щитовидной железы: а) снижает возбудимость нервной системы; б) повышает возбудимость нервной системы; в) практически не влияет на возбудимость нервной системы.

27. Железы внутренней секреции выделяют секрет, а котором содержатся: а) витамины; б) гормоны; в) ферменты.

28. При недостатке гормона щитовидной железы развивается заболевание: а) гипофиза; б) поджелудочной железы; в) надпочечников.

29. Избыток ростового гормона вызывает: а) базедову болезнь; б) гигантизм; в) сахарный диабет.

30. Превращение в печени гликогена в глюкозу происходит за счет: а) инсулина; б) глюкагона; в) тироксина.

31. Сахарный диабет - это заболевание, которое связано с недостаточной деятельностью: а) поджелудочной железы; б) надпочечников; в) щитовидной железы.

32 Центральная роль в сохранении гормонального равновесия в организме принадлежит: а) таламусу; б) мозжечку; в) гипоталамусу.

33. Гипоталамус активно влияет на железы внутренней секреции через: а) эпифиз; б) щитовидную железу; в) гипофиз.

34. По своей химической природе гормоны - это: а) жиры; б) углеводы; в) нуклеиновые кислоты.

35. Гормон щитовидной железы - это: а) адреналин; б) тироксин; в) ростовой.

Вариант I: 1а; 2в; 3а; 4в; 5б; 6а; 7в; 8в; 9а; 10б; 11в; 12б; 13в; 14а; 15в; 16а; 17б; 18в; 19в;20а; 21б; 22а; 23в; 24в; 25а; 26б; 27а; 28в; 29в; 30а; 31в; 32б; 33в; 34а; 35б.

Вариант II: 1а; 2в; 3б; 4в; 5б; 6б; 7в; 8а; 9в; 10а; 11а; 12а; 13б; 14б; 15в; 16б; 17в; 18б; 19а; 20б; 21а; 22б; 23в; 24а; 25б; 26а; 27б; 28в; 29в; 30б; 31б; 32а; 33в; 34в; 35б

Зачет № 2 по темам:

«Нервная регуляция. Строение и значение нервной системы». «Анализаторы»

Обязательная часть.

Выберите правильный ответ

1. Строение организма человека, его органов, тканей, клеток изучает наука: а) анатомия; б) физиология; в) психология; г) гигиена.

2. Главная функция мембраны клетки:

а) объединение всех органов;

б) осуществление обмена веществ между клетками и межклеточным веществом;

в) участие в процессе деления;

г) образование вещества, богатого энергией.

3. Органоиды метки расположены:

а) в ядре;

б) цитоплазме;

в) мембране:

г) межклеточном веществе.

4. Энергию для жизнедеятельности клетка получает:

а) из окружающей среды;

б) в результате химического распада сложных органических

веществ клетки;

в) в результате синтеза сложных органических веществ;

г) при удалении из клетки углекислого газа и воды.

5. К неорганическим веществам клетки относятся:

а) глюкоза и гликоген;

б) жиры и белки;

в) аминокислоты;

г) вода и минеральные соли.

6. Биосинтез - это:

а) образование сложных органических веществ из более простых;

б) передвижение органических веществ;

в) химический распад сложных органических веществ;

г) процесс растворения веществ в жидкостях.

7. Клетки близко прилегают друг к другу в ткани:

а) мышечной;

б) соединительной;

в) нервной;

г) эпителиальной.

8. Спинной мозг - это часть:

а) периферической нервной системы;

б) вегетативной нервной системы;

в) центральной нервной системы;

г) нервных узлов.

9. Нервный импульс в соседнем нейроне может вызвать:

а) только возбуждение;

б) только торможение;

в) возбуждение и торможение одновременно;

г) или возбуждение, или торможение.

10. Серое вещество в спинном мозге располагается:

а) в центральной части;

б) по краям (вокруг серого);

в) у одних людей в центре, а у других по краям;

г) и в центре, и по краям.

11. Функции целостного организма, отдельных клеток, органов и их систем изучает:

а) анатомия;

б) физиология;

в)психология;

г) гигиена.

12. Какую роль в жизнедеятельности клетки играет кислород?

а) участвует в синтезе сложных органических веществ клетки;

б) ускоряет процессы превращения веществ пищи в питательные вещества;

в) вызывает химический распад сложных органических веществ в клетке;

г) вызывает перемещение составных частей клетки.

13. Аминокислоты входят в состав:

а) жиров;

б) минеральных солей;

в)углеводов;

г) белков.

14. Кислород в клетке участвует:

а) в передвижении органических веществ;

б) образовании сложных органических веществ из более простых;

в) химическом распаде сложных органических веществ;

г) образовании гормонов.

15. Клетки звездчатой формы с отростками - основная структурная единица ткани:

а) соединительной;

б) нервной;

в) эпителиальной;

г) мышечной.

16 Головной мозг входит в состав нервной системы:

а) периферической;

б) вегетативной;

в) центральной;

г) соматической.

17. Чувствительные нейроны:

а) передают нервные импульсы от рецепторов в центральную

нервную систему;

б) формируют ответные нервные импульсы и передают их

мышцам и железам;

в) образуют основную массу серого вещества мозга;

г) передают нервные импульсы непосредственно исполнитель

ному органу.

18. Кора больших полушарий:

а) образована серым веществом;

б) образована белым веществом;

в) покрывает все отделы головного мозга;

г) образована длинными отростками нейронов.

19. Нервная регуляция осуществляется с помощью:

а) нервных импульсов;

б) лимфы и крови;

в) межклеточного вещества;

г) плазмы крови.

20. Чем покрыт глаз с передней стороны:

а) белочной оболочкой; б) сосудистой оболочкой; в) радужной оболочкой; г) роговицей; д) сетчаткой?

21. В какой оболочке глаза находятся рецепторы в виде палочек и

колбочек: а) белочной; б) сосудистой; в) радужной; г) сетчатке?

22. Какая из оболочек выполняет функцию питания глаза: а) белочная; б) сосудистая; в) сетчатка?

23. Какая часть глазного яблока преломляет и фокусирует лучи света, обладает аккомодацией:

а) роговица; б) радужка; в) зрачок; г) хрусталик; д) стекловидное тело?

24. Где находится зрительная зона в коре головного мозга: а) в теменной доле; б) височной; в) затылочной; г) лобной?

25. Как соединены между собой слуховые косточки: а) подвижно; б) неподвижно?

26. Чем заполнена полость среднего уха: а) воздухом; б) жидкостью; в) вакуумом?

27. Где находятся слуховые рецепторы: а) в улитке; б) полукружных каналах; в) ушных косточках?

28. Какая часть глазного яблока характеризуется следующими признаками: прозрачная, бесцветная, в состоянии коллоида: а) роговица; б) хрусталик; в) стекловидное тело; г) сетчатка?

20. Какая оболочка защищает глаз от механического и химического

воздействия: а) белочная; б) сосудистая; в) сетчатка?

30. Какая часть глазного яблока регулирует количество света, проходящего на сетчатку:

а) роговица; б) радужка; в) зрачок; г) хрусталик; д) стекловидное тело?

31. Какие рецепторы глаза связаны с цветным зрением: а) палочки; б) колбочки?

32. В какой области коры больших полушарий расположена слуховая зона: а) в теменной; б) височной; в) затылочной; г) лобной?

33. Сколько можно насчитать слуховых косточек в среднем ухе: а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) много?

34. Чем заполнена полость внутреннего уха: а) воздухом; б) жидкостью; в) вакуумом?

35. Где расположены рецепторы, воспринимающие положение тела в пространстве:

а) в улитке; б) полукружных каналах; в) ушных косточках?

II. В одну графу таблицы выпишите буквы, обозначающие части центральной нервной системы, а в другую - периферической.

A. Нервы.

Б. Головной мозг.

B. Спинной мозг.

Г. Нервные узлы.

| Центральная нервная система | |

| Периферическая нервная система | |

2. Среди перечисленных ниже притоков отберите характерные: 1) для безусловных, 2) условных рефлексов. Буквы, обозначающие соответствующие признаки, занесите в таблицу.

2. Среди перечисленных ниже притоков отберите характерные: 1) для безусловных, 2) условных рефлексов. Буквы, обозначающие соответствующие признаки, занесите в таблицу.

A. Приобретаются в процессе жизни.

Б. Являются врожденными.

B. Передаются по наследству.

Г. Не передаются по наследству.

Д. Индивидуальны для каждой особи.

Е. Характерны для всех особей вида.

| Безусловные рефлексы | |

| Условные рефлексы | |

III. Какая часть клетки обозначена на рисунке цифрой 3?

а) ядро;

б) митохондрии:

в) цитоплазма;

г) мембрана.

2. Какая ткань представлена на рисунке?

а) мышечная;

б)нервная:

в)соединительная:

г) эпителиальная.

3. Какая ткань представлена на рисунке?

а) эпителиальная;

б) нервная;

в) соединительная;

г) мышечная.

IV. Ответьте на вопросы:

1. Почему каждому человеку необходимо знать строение и

функции своего организма?

2. Каково значение нервной системы?

Дополнительная часть

1. Выберите правильный ответ.

1. Если у человека нога подвижна, но не чувствует боли, то у него повреждены:

а) спинной мозг;

б) исполнительные и чувствительные нейроны, передний и задний корешки спинного мозга;

в) исполнительные нейроны и передний корешок спинного мозга;

г) чувствительные нейроны и задний корешок спинного мозга.

2. Если нижняя часть тела человека потеряла чувствительность, то у него повреждения:

а) спинного мозга;

б) исполнительных и чувствительных нейронов, передних и задних корешков спинного мозга;

в) исполнительных нейронов и передних корешков спинного мозга;

г) чувствительных нейронов и задних корешков спинного мозга.

3. Если ребенок отстает в росте, то у него могут быть нарушены функции:

а) поджелудочной железы;

б) щитовидной железы;

в) гипофиза:

г) надпочечников.

II. Выберите правильное утверждение:

A. Гипоталамус и гипофиз - это железы внутренней секреции.

Б. Гипоталамус - отдел промежуточного мозга, а гипофиз - железа внутренней секреции.

B. Гипоталамус - железа внутренней секреции, а гипофиз - от

дел промежуточного мозга.

Г. Гипоталамус и гипофиз - это отделы нервной системы.

III. Ответьте на вопросы:

Чем характеризуется процесс возбуждения нервной клетки?

Почему внутри нерва имеются кровеносные сосуды?

Почему гормоны называют регуляторами функции организма?

Чем характеризуется процесс торможения нервной клетки?

Почему, прикоснувшись к горячему предмету, человек отдергивает руку?

Какова роль вегетативной нервной системы в организме?

Ответ-ключ к заданиям обязательной части.

I. 1 - а; 2 - б; 3 - б: 4 - б; 5 - г; 6 - а; 7 - г; 8 - в; 9 - г; 10 - а; 11 -б; 12 -в; 13 -г; 14- в; 15-6; 16- в; 17- а; 18- а; 19-а. 20-г; 21-г: 22-б; 23-г; 24-в; 25-а; 26-а; 27-а. 28-в; 29-а; 30-в; 31-6; 32-6; 33-в; 34-6; 35-6.

II.

1.

| Центральная неравная система | Б; В |

| Периферийная нервная система | А; Г |

| | |

| 2. | |

| Безусловный рефлекс | Б; В;Е |

| Условный рефлекс | А;Г;Д |

III. 1 -в; 2-г; 3-б.

Ответ-ключ к заданиям дополнительной части.

I. 1 - г; 2 - а; 3 -в.

II. Б;

Зачет № 3 по темам:

«Опора и движение» «Внутренняя среда организма» «Транспорт веществ»

Тест «Проверь себя»

Вариант 1