СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Рабочая программа по биологии 9 класс

Рабочая программа по биологии 9 класс УМК Н.И. Сонин

Просмотр содержимого документа

«Рабочая программа по биологии 9 класс»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №1 г. Гусиноозерска

| Рассмотрено на заседании методического объединения, Протокол №____ от «____»_________2015 г.

| Принято на заседании методического совета- Протокол№________от «____»___________2015 г.

| «Утверждаю» директор МБОУ СОШ № 1 ___________Раева И.А Приказ №______ «___»______________2015г. |

по биологии

9 класс

Базовый уровень

2015 -2016 уч год

Программа разработана :

учителем высшей категории

Алексеевой Т.В.

-

-

Cрок действия программы: 2 года

г. Гусиноозёрск

2015 год

9 КЛАСС

Общие закономерности

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа составлена на основе стандарта образования, примерной типовой программы по биологии и соответствует образовательной программе гимназии (базисному учебному плану)

Курс содержит национально-региональный компонент соответственно темам.

Организация внеурочной деятельности учащихся по предмету проходит через различные формы: круглый стол, мини. Конференции, экскурсии

Программа предназначена для изучения предмета «Общие закономерности» в 9 классах общеобразовательных школ и рассчитана на 2 часа классных занятий.

Программа курса (68 часов) полностью включает в себя вопросы программы общеобразовательной школы для 9 класса. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе. Представлено значительное число лабораторных работ, демонстраций и экскурсий, облегчающих восприятие учебного материала. Последовательность изучения материала также способствует интеграции курса в систему биологического образования, завершаемого в 9 классе.

Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей природы и здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию молодежи.

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях учащихся, полученных при изучении биологических дисциплин в младших классах средней школы по специальным программам, и является продолжением линии освоения биологических дисциплин, начатой в 5 классе учебником «Природоведение» А. А. Плешакова и Н. И. Сонина, учебником «Живой организм» Н. И. Сонина для учащихся 6 классов и учебником «Биология. Многообразие живых организмов» В. Б. Захарова и Н. И. Сонина. Изучение предмета также основывается на знаниях, приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет является базовым для ряда специальных дисциплин, изучаемых факультативно или иным образом в гимназии.

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому использованию полученных знаний программой предусматривается выполнение ряда лабораторных работ, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности.

В программе дается примерное распределение материала по разделам и темам (в часах).

В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям учащихся по основным блокам информации. В конце каждого раздела обозначены межпредметные связи курса «Общие закономерности» с другими изучаемыми предметами.

В программе приведен список основной, дополнительной и научно-популярной литературы.

Учебно-тематическое планирование

| Тема | Общее количество часов | Количество часов на лабораторные и практические работы | Количество часов на контрольные работы |

| Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле | 2 | 0 | 0 |

| Раздел 2. Развитие биологии в додарвиновский период | 2 | 0 | 0 |

| Раздел 3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путём естественного отбора | 5 | 0 | 0 |

| Раздел 4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия естественного отбора | 4 | 1 | 0 |

| Раздел 5. Микроэволюция | 3 | 1 | 0 |

| Раздел 6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция. | 2 | 0 | 1 |

| Раздел 7. Возникновение жизни на Земле | 2 | 0 | 0 |

| Раздел .8 Развитие жизни на Земле | 6 | 0 | 0 |

| Раздел 9. Структурная организация живых организмов. Химическая организация клетки. | 2 | 0 | 0 |

| Раздел 10. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. | 2 | 0 | 1 |

| Раздел 11. Строение и функции клеток | 6 | 1 | 0 |

| Раздел 12. Размножение и индивидуальное развитие организмов | 2 | 0 | 0 |

| Раздел 13. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) | 3 | 0 | 0 |

| Раздел 14. Закономерности наследования признаков. Наследственность и изменчивость. | 8 | 1 | 0 |

| Раздел 15. Закономерности изменчивости. | 3 | 1 | 1 |

| Раздел 16. Селекция растений, животных и микроорганизмов | 3 | 0 | 0 |

| Раздел 17. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. Биосфера, её структура и функции. | 8 | 2 | 0 |

| Раздел 18. Биосфера и человек. | 5 | 1 | 1 |

| Итого | 68 | 8 | 4 |

Образовательные ориентиры

(требования к результатам освоения учебной программы)

знать/понимать:

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;

• сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах;

уметь:

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация);

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы;

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках — значение биологических терминов; в различных источниках — необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

• соблюдения мер профилактики заболеваний, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания).

Литература

Основная литература

Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биология. Общие закономерности: учебник для 9 класса средней школы. М.: Дрофа, любое издание.

Дополнительная литература

Цифровые образовательные ресурсы

www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября»

www.bio.nature.ru – научные новости биологии

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»

http://www.science.up-life.ru/ - школа интерактивного обучения

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

на 2015/2016 учебный год

Учебный предмет: Биология (Многообразие живого)

Класс: 9

Учитель: Алексеева Т.В.

Количество часов по программе: 68 всего (в неделю)

Количество часов по учебному плану: 68 всего (в неделю)

| № по порядку | № урока | Тема (количество уроков) | Практические работы | контрольные | Дата проведения | ||

| лабораторные | практические | планируемые | фактичеие | ||||

| Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле (2 ч) | |||||||

| 1 | 1 | Инструктаж по технике безопасности на уроках биологии. Биология – наука о жизни. |

|

|

|

|

|

| 2 | 2 | Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов. |

|

|

|

|

|

| Раздел 2. Развитие биологии в додарвиновский период | |||||||

| 3 | 1 | Становление систематики. |

|

|

|

|

|

| 4 | 2 | Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. |

|

|

|

|

|

| Раздел 3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путём естественного отбора | |||||||

| 5 | 1 | Научные и социально-экономические предпосылки возникновения теории Ч. Дарвина. |

|

|

|

|

|

| 6 | 2 | Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. |

|

|

|

|

|

| 7 | 3 | Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. |

|

|

|

|

|

| 8 | 4 | Формы естественного отбора |

|

|

|

|

|

| 9 | 5 | Проектная работа: «Творческая роль отбора» |

|

|

|

|

|

| Раздел 4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия естественного отбора | |||||||

| 10 | 1 | Приспособительные особенности строения, окраски и поведения животных. |

|

|

|

|

|

| 11 | 2 | Лабораторная работа: «Изучение приспособленности организмов к среде обитания» | №1 |

|

|

|

|

| 12 | 3 | Забота о потомстве |

|

|

|

|

|

| 13 | 4 | Физиологические адаптации |

|

|

|

|

|

| Раздел 5. Микроэволюция | |||||||

| 14 | 1 | Вид, его критерии и структура |

|

|

|

|

|

| 15 | 2 | Лабораторная работа: «Изучение изменчивости критериев вида, результатов естественного отбора» | №2 |

|

|

|

|

| 16 | 3 | Эволюционная роль мутаций |

|

|

|

|

|

| Раздел 6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция. | |||||||

| 17 | 1 | Главные направления эволюции |

|

|

|

|

|

| 18 | 2 | Общие закономерности биологической эволюции. |

|

| №1 |

|

|

| Раздел 7. Возникновение жизни на Земле | |||||||

| 19 | 1 | Современные представления о возникновении жизни. |

|

|

|

|

|

| 20 | 2 | Начальные этапы развития жизни. |

|

|

|

|

|

| Раздел .8 Развитие жизни на Земле | |||||||

| 21 | 1 | Жизнь в архейскую и протерозойскую эры |

|

|

|

|

|

| 22 | 2 | Жизнь в палеозойскую эру |

|

|

|

|

|

| 23 | 3 | Жизнь в мезозойскую эру |

|

|

|

|

|

| 24 | 4 | Жизнь в кайнозойскую эру |

|

|

|

|

|

| 25 | 5 | Происхождение человека |

|

|

|

|

|

| 26 | 6 | Семинарское занятие; Развитие жизни на Земле» |

|

|

|

|

|

| Раздел 9. Структурная организация живых организмов. Химическая организация клетки. | |||||||

| 27 | 1 | Неорганические вещества, входящие в состав клетки |

|

|

|

|

|

| 28 | 2 | Органические вещества, входящие в состав клетки |

|

|

|

|

|

| Раздел 10. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. | |||||||

| 29 | 1 | Пластический обмен. Биосинтез белка. |

|

|

|

|

|

| 30 | 2 | Энергетический обмен. |

|

| №2 |

|

|

| Раздел 11. Строение и функции клеток | |||||||

| 31 | 1 | Прокариотическая клетка. |

|

|

|

|

|

| 32 | 2 | Эукариотическая клетка. |

|

|

|

|

|

| 33 | 3 | Лабораторная работа: «Изучение строения растительной и животной клеток» | №3 |

|

|

|

|

| 34 | 4 | Эукариотическая клетка. Ядро. |

|

|

|

|

|

| 35 | 5 | Деление клеток. |

|

|

|

|

|

| 36 | 6 | Клеточная теория строения организмов. |

|

|

|

|

|

| Раздел 12. Размножение и индивидуальное развитие организмов | |||||||

| 37 | 1 | Бесполое размножение. |

|

|

|

|

|

| 38 | 2 | Половое размножение. Развитие половых клеток. |

|

|

|

|

|

| Раздел 13. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) | |||||||

| 39 | 1 | Эмбриональный период развития. |

|

|

|

|

|

| 40 | 2 | Постэмбриональный период развития. |

|

|

|

|

|

| 41 | 3 | Общие закономерности развития. Биогенетический закон. |

|

|

|

|

|

| Раздел 14. Закономерности наследования признаков. Наследственность и изменчивость. | |||||||

| 42 | 1 | Основные понятия генетики. |

|

|

|

|

|

| 43 | 2 | Гибридологический метод изучения наследования признаков Г. Менделя. |

|

|

|

|

|

| 44 | 3 | I и II законы Г. Менделя. Закон чистоты гамет. Моногибридное скрещивание. Полное и неполное доминирование. |

|

|

|

|

|

| 45 | 4 | Дигибридное скрещивание. III закон Г. Менделя. Анализирующее скрещивание. |

|

|

|

|

|

| 46 | 5 | Сцепленное наследование признаков. |

|

|

|

|

|

| 47 | 6 | Генетика пола. Наследование признаков сцепленных с полом. |

|

|

|

|

|

| 48 | 7 | Взаимодействие генов. |

|

|

|

|

|

| 49 | 8 | Решение генетических задач и составление родословной | №4 |

|

|

|

|

| Раздел 15. Закономерности изменчивости. | |||||||

| 50 | 1 | Генотипическая (наследственная) изменчивость |

|

|

|

|

|

| 51 | 2 | Фенотипическая(ненаследственная) изменчивость |

|

|

|

|

|

| 52

| 3 | Модификационная изменчивость Построение вариационной кривой. | №5 |

| №3 |

|

|

| Раздел 16. Селекция растений, животных и микроорганизмов | |||||||

| 53 | 1 | Центры многообразия и происхождения культурных растений |

|

|

|

|

|

| 54 | 2 | Методы селекции растений и животных |

|

|

|

|

|

| 55 | 3 | Селекция микроорганизмов. |

|

|

|

|

|

| Раздел 17. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. Биосфера, её структура и функции. | |||||||

| 56 | 1 | Структура биосферы |

|

|

|

|

|

| 57 | 2 | Круговорот веществ в природе. | №6 |

|

|

|

|

| 58 | 3 | История формирования сообществ живых организмов. |

|

|

|

|

|

| 59 | 4 | Биоценозы и биогеоценозы. |

|

|

|

|

|

| 60 | 5 | Абиотические факторы среды |

|

|

|

|

|

| 61 | 6 | Интенсивность действия факторов среды. |

|

|

|

|

|

| 62 | 7 | Биотические факторы среды | №7 |

|

|

|

|

| 63 | 8 | Взаимодействие между организмами. |

|

|

|

|

|

| Раздел 18. Биосфера и человек. | |||||||

| 64 | 1 | Природные ресурсы и их использование. |

|

|

|

|

|

| 65 | 2 | Исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы. |

|

|

|

|

|

| 66 | 3 | Последствия хозяйственной деятельности человека. | №8 |

|

|

|

|

| 67 | 4 | Охрана природы и основы рационального природопользования. Экологическое проектирование |

|

|

|

|

|

| 68 | 5 | Обобщающий урок |

|

| №4 |

|

|

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ:

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В 9 классе проводится 8 лабораторных работ:

по теме «Микроэволюция»

лабораторная работа № 1 «Изучение приспособленности организмов к среде обитания»

лабораторная работа № 2 «Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах культурных растений»

по теме «Строение и функции клеток»

лабораторная работа № 3 Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах

по теме «Закономерности наследования признаков»

лабораторная работа № 4 Решение генетических задач и составление родословных

по теме «Закономерности изменчивости»

лабораторная работа № 5 Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные учащихся)

по теме «Биосфера, ее структура и функции»

лабораторная работа № 6 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)

лабораторная работа № 7 Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных видов в данной экосистеме

по теме «Биосфера и человек»

лабораторная работа № 8 Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах

Содержание курса

(68 часов, 2 часа в неделю)

Введение (1 час)

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли.

Раздел 1

Эволюция живого мира на Земле (21 час)

Тема 1.1

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов (2 часа).

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии.

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации живых организмов. Видовое разнообразие.

■ Демонстрация схем структуры царств живой природы.

Тема 1.2

Развитие биологии в додарвиновский период (2 часа)

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Латарка.

■ Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка.

Тема 1.3

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора (5 часов)

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе.

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор.

■ Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль».

Тема 1.4

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия естественного отбора (4 часа)

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации.

Тема 1.5 Микроэволюция (3 часа)

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование.

Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического видообразования; живых растений и животных, гербариев и коллекций, показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования.

Лабораторные и практические работы

Изучение приспособленности организмов к среде обитания*.

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах культурных растений*.

Тема 1.6

Биологические последствия адаптации. Макроэволюция (3 часа)

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп организмов.

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации.

■ Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции; материалов, характеризующих представителей животных и растений, внесенных в Красную книгу и находящихся под охраной государства.

Тема 1.7

Возникновение жизни на Земле (2 часа)

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи.

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых организмов.

■ Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, развития царств растений и животных.

Тема 1.8

Развитие жизни на Земле (6 часа)

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных растений.

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся.

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие приматов.

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди.

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма.

■ Демонстрация репродукций картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов; схем развития царств живой природы; окаменелостей, отпечатков растений в древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных.

■ Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от объектов неживой природы. Уровни организации живой материи. Объ

екты и методы изучения в биологии. Многообразие живого мира.

Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных условиях среды обитания. «Волны жизни».

Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация.

Теория академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле.

Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды живых организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма.

■ Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на Земле как естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом.

Объяснять основные свойства живых организмов, в том числе процессы метаболизма, саморегуляцию; понятие гомеостаза как результат эволюции живой материи.

Использовать текст учебника и других учебных пособий для составления таблиц, отражающих этапы развития жизни на Земле, становления человека. Использовать текст учебника для работы с натуральными объектами. Давать аргументированную критику расизма.

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Кислород, водород, углерод, азот, сера, фосфор и другие элементы периодической системы Д. И. Менделеева, их основные свойства.

Органическая химия. Основные группы органических соединений.

Физика. Ионизирующее излучение; понятие о дозе излучения и биологической защите.

Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная система; ее структура. Место планеты Земля в Солнечной системе.

История. Культура Западной Европы конца XV — первой половины XVII в. Культура первого периода новой истории. Великие географические открытия.

Экономическая география зарубежных стран. Население мира. География населения мира.

Физическая география. История континентов.

РАЗДЕЛ 2

Структурная организация живых организмов (10 часов)

Тема 2.1

Химическая организация клетки (4 часа)

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества.

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку.

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК.

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК.

■ Демонстрация объемных моделей структурной организации биологических полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных полимеров (поливинилхлорид).

Тема 2.2

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (2 часа)

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке.

Тема 2.3

Строение и функции клеток (6 часов)

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах.

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки.

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических условиях).

Клеточная теория строения организмов.

Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории.

Лабораторная работа

Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах*.

■ Основные понятия. Органические и неорганические вещества, образующие структурные компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и синезеленые водоросли (цианобактерии). Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки одноклеточных и многоклеточных организмов. Особенности растительной и животной клеток. Ядро и цитоплазма — главные составные части клетки. Органоиды цитоплазмы. Включения. Хромосомы. Кариотип. Митотический цикл; митоз. Биологический смысл митоза. Положения клеточной теории строения организмов.

Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. Самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным структурам. Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования.

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические связи. Строение вещества. Окислительно-восстановительные реакции.

Органическая химия. Принципы организации органических соединений. Углеводы, жиры, белки, нуклеиновые кислоты.

Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики.

РАЗДЕЛ 3

Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов)

Тема 3.1

Размножение организмов (2 часа)

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Га-метогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение.

■ Демонстрация плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных культур; микропрепаратов яйцеклеток; фотографий, отражающих разнообразие потомства у одной пары родителей.

Тема 3.2

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 часа)

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение.

Общие закономерности развития. Биогенетический закон.

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков {закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккелъ и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости.

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих процесс метаморфоза у членистоногих, позвоночных (жесткокрылых и чешуйчатокрылых, амфибий); таблиц, отражающих сходство зародышей позвоночных животных, а также схем преобразования органов и тканей в филогенезе.

Основные понятия. Многообразие форм и распространенность бесполого размножения. Биологическое значение бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. Гаметогенез; мейоз и его биологическое значение. Оплодотворение.

Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, используя схемы и рисунки из учебника. Характеризовать сущность бесполого и полового размножения.

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов химических производств.

Физика. Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и биологической защите.

РАЗДЕЛ 4

Наследственность и изменчивость организмов (20 часов)

Тема 4.1

Закономерности наследования признаков (8 часов)

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод изучения наследственности.

Генетическое определение пола.

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении признаков.

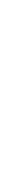

Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.

Лабораторная работа

Решение генетических задач и составление родословных.

Тема 4.2

Закономерности изменчивости (3 часов)

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости.

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств.

Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости.

Лабораторная работа

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные учащихся).

Тема 4.3

Селекция растений, животных и микроорганизмов (3 часа)

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности.

Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных и сортов культурных растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся наибольшей плодовитостью.

Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. Признак, свойство, фенотип. Генетическое определение пола у  животных и растений. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная изменчивость. Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и полиплоидия, их значение. Сорт, порода, штамм.

животных и растений. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная изменчивость. Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и полиплоидия, их значение. Сорт, порода, штамм.

Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а также возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать необходимость развития теоретической генетики и практической селекции для повышения эффективности сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости продовольствия.

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов химических производств.

Органическая химия. Строение и функции органических молекул: белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК).

Физика. Дискретность электрического заряда. Основы молекулярно-кинетической теории. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и биологической защите.

РАЗДЕЛ 5

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 часов)

Тема 5.1

Биосфера, ее структура и функции (8 часа)

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса.

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ.

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм.

■ Демонстрация: а) схем, иллюстрирующих структуру биосферы и характеризующих отдельные ее составные части, таблиц видового состава и разнообразия живых организмов биосферы; схем круговорота веществ в природе;

б) карт, отражающих геологическую историю материков; распространенности основных биомов суши;

в) диафильмов и кинофильма «Биосфера»;

г) примеров симбиоза представителей различных царств живой природы.

■ Лабораторные и практические работы

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)*.

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных видов в данной экосистеме*.

Тема 5.2

Биосфера и человек (5 часа)

Природные ресурсы и их использование.

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты.

Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны.

Практическая работа

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах*.

■ Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое вещество и его функции. Биологический круговорот веществ в природе. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление биоценозов.

Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов. Рациональное природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, заказники, парки. Красная книга. Бионика.

■ Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному существованию в экологических системах. Анализировать видовой состав биоценозов. Выделять отдельные формы взаимоотношений в биоценозах; характеризовать пищевые сети в конкретных условиях обитания.

Применять на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства и т. д., а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального природопользования.

■ Межпредметные связи. Неорганическая химия. Кислород, сера, азот, фосфор, углерод, их химические свойства. Охрана природы от воздействия отходов химических производств.

Физическая география. Климат Земли, климатическая зональность.

Физика. Понятие о дозе излучения и биологической защите.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ЗАКАНЧИВАЮЩИХ 9 КЛАСС

В результате изучения предмета учащиеся 9 классов должны:

знать/понимать

особенности жизни как формы существования материи;

роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического уровня организации;

фундаментальные понятия биологии;

сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости;

основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, эволюционную, антропогенеза;

соотношение социального и биологического в эволюции человека;

основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека;

уметь

пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека;

давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам;

работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований;

решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на растительном и животном материале;

работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат;

владеть языком предмета.

Литература

Основная литература

Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биология. Общие закономерности: учебник для 9 класса средней школы. М.: Дрофа, любое издание.

Дополнительная литература

1. Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов: учебник для 7 класса средней школы. М.: Дрофа, 2005.

Иорданский Н. Н. Эволюция жизни. М.: Академия, 2001.

Мамонтов С. Г. Биология: пособие для поступающих в вузы. М.: Дрофа, 2003.

Мамонтов С. Г., Захаров В. Б. Общая биология: пособие для средних специальных учебных заведений. 4-е изд. М.: Высшая школа, 2003.

Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Козлова Т. А. Основы биологии: книга для самообразования. М.: Просвещение, 1992.

Медников Б. М. Биология: формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1994.

Сонин Н. И. Биология. Живой организм: Учебник для 6 класса средней школы. М.: Дрофа, 2005.

Чайковский Ю. В. Эволюция. М.: Центр системных исследований, 2003.

Научно-популярная литература

Акимушкин И. Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные). М.: Мысль, 1999.

Акимушкин И. Мир животных (млекопитающие, или звери). М.: Мысль, 1999.

Акимушкин И. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные). М.: Мысль, 1999.

Акимушкин И. Невидимые нити природы. М.: Мысль, 1985.

Ауэрбах Ш. Генетика. М.: Атомиздат, 1966.

Гржимек Б. Дикое животное и человек. М.: Мысль, 1982.

Евсюков В. В. Мифы о Вселенной. Новосибирск: Наука, 1988.

Нейфах А. А., Розовская Е. Р. Гены и развитие организма. М.: Наука, 1984.

Уинфри А. Т. Время по биологическим часам. М.: Мир, 1990.

Шпинар 3. В. История жизни на Земле / Художник 3. Буриан. Прага: Атрия, 1977.

Эттенборо Д. Живая планета. М.: Мир, 1988.

Эттенборо Д. Жизнь на Земле. М.: Мир, 1984.

Яковлева И., Яковлев В. По следам минувшего. М.: Детская литература 1983

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ

www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября»

www.bio.nature.ru – научные новости биологии

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»

Лабораторная работа № 1

Изучение приспособленности организмов к среде обитания

Цель работы: выявить черты приспособленности организмов к среде обитания и их относительный характер

Ход работы:

Рассмотрите гербарные растения.

Определите среду обитания каждого из образцов.

Опишите черты приспособленности к условиям среды обитания.

Заполните таблицу

| № | Название вида | Среда обитания | Черты приспособленности к условиям среды |

| 1 |

|

|

|

| 2 |

|

|

|

| 3 |

|

|

|

Как возникли данные приспособления и почему они носят относительный характер? Сформулируйте вывод.

Вывод:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторная работа № 2

Определение ароморфозов и идиоадаптаций в эволюции растений

Цель работы: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений.

Ход работы:

Рассмотрите гербарные растения.

Выявите ароморфозы у предложенных образцов. Заполните таблицу.

| № | Название вида | Особенности строения | Ароморфоз |

| 1 | Мох -

|

|

|

| 2 | Хвощ -

|

|

|

| 3 | Папоротник -

|

|

|

Выявите идиоадаптации у предложенных образцов. Заполните таблицу

| № | Название вида | Особенности строения | Идиоадаптации |

| 1 |

|

|

|

| 2 |

|

|

|

| 3 |

|

|

|

Каково значение ароморфозов и идиоадаптаций в эволюции? Сформулируйте вывод.

Вывод:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторная работа № 3

Изучение строения растительной и животной клеток под микроскопом

Цель работы: выявить отличительные особенности строения растительной и животной клеток

Ход работы:

Рассмотрите готовый микропрепарат растительной клетки.

Рассмотрите готовый микропрепарат животной клетки.

Найдите черты сходства и отличия в строении растительной и животной клеток. Сделайте рисунок и заполните таблицу.

| Особенности строения клетки | Растительная клетка | Животная клетка |

| Рисунок |

|

|

| Черты сходства |

|

|

| Черты отличия |

|

|

4. Сформулируйте вывод.

Вывод:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

по теме: «Решение элементарных генетических задач»

Цель: на конкретных примерах показать, как наследуются признаки, каковы условия их проявления, что необходимо знать и каких правил придерживаться при получении новых сортов культурных растений и пород домашних животных.

Оборудование: учебник С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, тетрадь, условия задач, ручка.

Инструктивная карточка

1. Вспомнить основные законы наследования признаков.

2. Коллективный разбор задач на моногибридное и дигибридное скрещивание.

3. Самостоятельное решение задач на моногибридное и дигибридное скрещивание, подробно описывая ход решения и сформулировать полный ответ.

4. Коллективное обсуждение решения задач между студентами и преподавателем.

5. Сделать вывод.

Задачи на дигибридное скрещивание

Задача № 1. Выпишите гаметы организмов со следующими генотипами: ААВВ; aabb; ААЬЬ; ааВВ; АаВВ; Aabb; АаВЬ; ААВВСС; ААЬЬСС; АаВЬСС; АаВЬСс. Разбе¬рем один из примеров. При решении подобных задач необходимо руководствоваться законом чистоты гамет: гамета генетически чиста, так как в нее попадает только один ген из каждой аллельной пары. Возьмем, к примеру, особь с генотипом АаВbСс. Из первой пары генов — пары А — в каждую половую клетку попадает в процессе мейоза либо ген А, либо ген а. В ту же гамету из пары генов В, расположенных в другой хромосоме, поступает ген В или b. Третья пара также в каждую половую клетку поставляет доминантный ген С или его рецессивный аллель — с. Таким образом, гамета может содержать или все доминантные гены — ABC, или же рецессивные — abc, а также их сочетания: АВс, AbC, Abe, аВС, аВс, а bС. Чтобы не ошибиться в количестве сортов гамет, образуемых организмом с исследуемым генотипом, можно воспользоваться формулой N = 2n, где N — число типов гамет, а n — количество гетерозиготных пар генов. В правильности этой формулы легко убедиться на приме¬рах: гетерозигота Аа имеет одну гетерозиготную пару; следовательно, N = 21 = 2. Она образует два сорта гамет: А и а. Дигетерозигота АаВЬ содержит две гетерозиготные пары: N = 22 = 4, формируются четыре типа гамет: АВ, Ab, aB, ab. Тригетерозигота АаВЬСс в соответствии с этим должна образовывать 8 сортов половых клеток N = 23 = 8), они уже выписаны выше.

Задача № 2. У крупного рогатого скота ген комолости доминирует над геном рогатости, а ген черного цвета шерсти — над геном красной окраски. Обе пары генов находятся в разных парах хромосом.

1. Какими окажутся телята, если скрестить гетерозиготных по обеим парам

признаков быка и корову?

2. Какое потомство следует ожидать от скрещивания черного комолого быка, гетерозиготного по обеим парам признаков, с красной рогатой коровой?

Задача № 3. У собак черный цвет шерсти доминирует над кофейным, а короткая шерсть — над длинной. Обе пары генов находятся в разных хромосомах.

1. Какой процент черных короткошерстных щенков можно ожидать от скрещивания двух особей, гетерозиготных по обоим признакам?

2. Охотник купил черную собаку с короткой шерстью и хочет быть уверен, что она не несет генов длинной шерсти кофейного цвета. Какого партнера по фенотипу и генотипу надо подобрать для скрещивания, чтобы проверить генотип купленной собаки?

Задача № 4. У человека ген карих глаз доминирует над геном, определяющим развитие голубой окраски глаз, а ген, обусловливающий умение лучше владеть правой рукой, преобладает над геном, определяющим развитие леворукости. Обе пары генов расположены в разных хромосомах. Какими могут быть дети, если родители их гетерозиготны?

Задача 5. У человека рецессивный ген а детерминирует врождённую глухонемоту. Наследственно глухонемой мужчина женился на женщине, имеющей нормальный слух. Можно ли определить генотип матери ребёнка?

Задача6 Из желтого семени гороха получено растение, которое дало 215 семян, из них 165 желтых и 50 зелёных. Каковы генотипы всех форм?

Задача 7. Отец и мать ощущают горький вкус фенилтиомочевины. Двое из четверых детей не чувствуют вкуса этого препарата. Принимая, что различия по чувствительности к фенилтиомочевине моногенны, определите доминанта или рецессивна нечувствительность к фенилтиомочевине.

Задача8. Среди 143 жеребят, родившихся от скрещивания 124 кобыл с жеребцом бельгийской породы Годваном, обнаружилось 65 особей с полным отсутствием радужной оболочки глаз (аниридия). Годван сам страдал аниридией, но его отец и мать были нормальными. Как объяснить появление этого редкого дефекта у 65 жеребят? У Годвана? Как наследуется аниридия? Не будет ли ошибкой использовать нормальное потомство Годвана в селекции?

В ходе проведения лабораторной работы студент должен научиться: решать генетические задачи; объяснять влияние внешних факторов на проявление признака; использовать полученные знания в опытнической работе; использовать навыки генетической терминологии.

Лабораторная работа № 4

Решение генетических задач. Составление родословной.

Цель работы: закрепить умение решения генетических задач и получить навыки по составлению родословной.

Ход работы:

1. Решите задачу на моногибридное, дигибридное или анализирующее скрещивание.

2. Составьте свою родословную.

3. Для чего необходимо знание законов генетики? Сформулируйте вывод.

Вывод:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторная работа № 5

Построение вариационного ряда и вариационной кривой

Цель работы: расширить и систематизировать знания о фенотипической изменчивости.

Ход работы:

Измерьте длину семян фасоли (20 – 30 штук)

Постройте вариационный ряд, в котором V – длина семян, а Р – частота встречаемости.

| V |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| P |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3. Постройте вариационную кривую. Отметьте на кривой наивысшую точку.

P

V

4. Какими биологическими причинами вызвано распределение вариант в вариационном ряду? Что показывает вариационная кривая? Сформулируйте вывод.

Вывод:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторная работа № 6

Составление цепи питания

Цель работы: расширить знания о биотических факторах среды.

Ход работы:

1. Рассмотрите рисунок 126 и составьте две цепи питания. Помните, что цепь всегда начинается продуцентом и заканчивается редуцентом.

________________ →________________→_______________→_____________

________________ →________________→_______________→_____________

2. Вспомните свои наблюдения в природе и составьте две цепи питания. Подпишите продуценты, консументы (1 и 2 порядков), редуценты.

________________ →________________→_______________→_____________

________________ →________________→_______________→_____________

3. Что такое цепь питания и что лежит в её основе? Чем определяется устойчивость биоценоза? Сформулируйте вывод.

Вывод:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________