Практическая работа №23

Расчет интенсивности подачи воды, требуемой для прекращения пламенного горения.

Цель работы: изучив теоретическую часть, научиться производить расчёт интенсивности подачи тонкораспылённой воды, требуемой для прекращения пламенного горения

Теоретическая часть

Согласно тепловой теории потухания, прекращение пламенного горения наступает в результате понижения температуры пламени до некоторой критической величины, называемой температурой потухания Тпот.. Это достигается путем увеличения интенсивности теплоотвода от зоны горения и (или) уменьшением интенсивности тепловыделения за счет снижения скорости реакции горения.

В результате попадания воды в зону горения часть тепла химической реакции начинает затрачиваться на нагрев, испарение воды и нагрев образующегося пара. В этом заключается механизм охлаждения зоны горения. Образующийся водяной пар уменьшает концентрацию молекул горючего и окислителя в зоне горения, что приводит к сниженю скорости химической реакции соответственно и интенсивности тепловыделения.

Уравнение теплового баланса пламени имеет вид:

qп = qз.г + qлуч,

где qп – интенсивность выделения тепла в зоне горения, кВт; qз.г - интенсивность накопления тепла в зоне горения; qлуч – интенсивность отвода тепла из зоны горения излучением.

Температура пламени непосредственно определяется величиной qз.г :

qз.г = qп - qлуч.

Величину qлуч можно выразить как долю потерь тепла от qп, называемую коэффициентом излучения. Обозначаем его k1. тогда

qз.г = qп - k1 qп или

qз.г = (1 – k1) qп.

Интенсивность теплоотвода от зоны горения, требуемую для ее охлаждения до Тпот, также выразим в виде доли k2 от qп. При этом за температуру потухания примем температуру горения смеси, в которой содержание горючего равно нижнему концентрационному пределу распространения пламени Тгн.

Максимальная температура пламени равна температуре горения смеси стехиометрического состава Тгст. Тогда количество тепла, котрое необходимо отвести от пламени, будет пропорционально разности ∆Т = Тгст – Тгн.

Отношение ∆Т/ Тгст, составит величину k2.

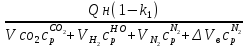

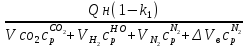

Таким образом, требуемая интенсивность теплоотвода q ,будет равна:

qз.г = (1 – k1) k2 qп.

Коэффициент k1 зависит от состава горючего вещества. В случае горения газов его можно оценить по выражению:

k1 = 0,048  ,

,

где Мi и ai – молекулярная масса и объемная доля i-го горючего газа в смеси.

Действительную температуру горения при α = 1 находят по формуле:

Тгст = Т0 +  ,

,

где VCO 2, V H2O, VN2 - количество соответствующего компонента,

найденное по уравнению реакции горения при α = 1; ср , ср ,ср

- удельная теплоёмкость соответствующего компонента при 1500 К.

Действительную температуру горения на нижнем концентрационном пределе находят по формуле:

Тгн = Т0 +

Коэффициент избытка воздуха на нижнем концентрационном пределе распространения пламени αн равен:

αн =  ,

,

с использованием формул (63) – (65) рассчитывается коэффициент  как соотношение (

как соотношение ( -

-  )/

)/  . Низшую теплоту сгорания находят по таблицам или известным формулам.

. Низшую теплоту сгорания находят по таблицам или известным формулам.

Количество тепла, которое способна отнять вода от зоны горения при полном испарении складывается из трех составляющих:

Q =

+

+  ,

,

где  - количество тепла, затрачиваемое на нагрев воды до температуры кипения, кДж;

- количество тепла, затрачиваемое на нагрев воды до температуры кипения, кДж;  - количество тепла, отбираемое за счет испарения воды, кДж;

- количество тепла, отбираемое за счет испарения воды, кДж;  - количество тепла, затрачиваемое на нагрев пара от 100 о С до температуры потухания.

- количество тепла, затрачиваемое на нагрев пара от 100 о С до температуры потухания.

В развернутой форме это уравнение имеет вид:

Q = mв Св  Тв + mв r + mп Сп

Тв + mв r + mп Сп  Тп ,

Тп ,

где mв и mп – масса испарившейся воды и пара соответственно, кг; Св – удельная теплоемкость воды, кДж / (кг град); r – удельная теплота испарения воды, кДж/кг; Сп – средняя удельная теплоемкость пара в диапазоне температур от 100 до 1000 о С, кДж/(кг

град); r – удельная теплота испарения воды, кДж/кг; Сп – средняя удельная теплоемкость пара в диапазоне температур от 100 до 1000 о С, кДж/(кг  град).

град).

Очевидно, что mв = mп. После подстановки численных значений получим Q 4400 кДж/кг. Это означает, что каждый килограмм (литр) воды, подаваемой в объем зоны горения, после полного испарения и разогрева пара до Тпот, отнимает от зоны химических реакций примерно 4400 кДж. При расходе воды, равном gв, л/с, интенсивность отвода тепла от факела пламени при указанных условиях составит:

4400 кДж/кг. Это означает, что каждый килограмм (литр) воды, подаваемой в объем зоны горения, после полного испарения и разогрева пара до Тпот, отнимает от зоны химических реакций примерно 4400 кДж. При расходе воды, равном gв, л/с, интенсивность отвода тепла от факела пламени при указанных условиях составит:

Gотв = Q gв.

Тушение наступит, если gотв  g. Откуда получим требуемый расход воды gтр, л/с:

g. Откуда получим требуемый расход воды gтр, л/с:

gтр  g / Q =

g / Q =  , л/с.

, л/с.

Практическая часть

Изучите теоретическую часть практической работы

Составьте алгоритм решения задач

Самостоятельно решите задачу

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Определите интенсивность подачи тонкораспылённой воды, теоретически необходимой для тушения пламени бензола. Приведённая массовая скорость выгораниясоставляет0,038кг/(м2*с); низшая теплота сгорания-3149,2 кДж/моль; коэффициент полноты сгорания- 0,85; коэффициент излучения-0,3.

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудиторное время

2. Максимальное время выполнения задания: ____90______ мин.

3. Вы можете воспользоваться учебником, алгоритмом решения задач

Шкала оценки образовательных достижений:

Критерии:

- умение составить уравнение реакции ;

- умение расставить коэффициенты в уравнении;

-умение следовать алгоритму действий;

- умение выбрать формулы для решения задачи;

- умение правильно производить математические расчёты;

- правильность оформления работы.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все вышеперечисленные требования к решению расчётной задачи

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в оформлении и при математических расчётах.

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные погрешности в алгоритме действий при решении задачи.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если задача не решена.

,

, ,

,

,

, как соотношение (

как соотношение ( -

-  )/

)/

+

+  ,

, - количество тепла, затрачиваемое на нагрев воды до температуры кипения, кДж;

- количество тепла, затрачиваемое на нагрев воды до температуры кипения, кДж;  Тв + mв r + mп Сп

Тв + mв r + mп Сп  град); r – удельная теплота испарения воды, кДж/кг; Сп – средняя удельная теплоемкость пара в диапазоне температур от 100 до 1000 о С, кДж/(кг

град); r – удельная теплота испарения воды, кДж/кг; Сп – средняя удельная теплоемкость пара в диапазоне температур от 100 до 1000 о С, кДж/(кг  4400 кДж/кг. Это означает, что каждый килограмм (литр) воды, подаваемой в объем зоны горения, после полного испарения и разогрева пара до Тпот, отнимает от зоны химических реакций примерно 4400 кДж. При расходе воды, равном gв, л/с, интенсивность отвода тепла от факела пламени при указанных условиях составит:

4400 кДж/кг. Это означает, что каждый килограмм (литр) воды, подаваемой в объем зоны горения, после полного испарения и разогрева пара до Тпот, отнимает от зоны химических реакций примерно 4400 кДж. При расходе воды, равном gв, л/с, интенсивность отвода тепла от факела пламени при указанных условиях составит: g. Откуда получим требуемый расход воды gтр, л/с:

g. Откуда получим требуемый расход воды gтр, л/с: , л/с.

, л/с.