Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 19

Разговорный язык школьников.

Экология языка

Выполнил – Верхотуров К.

Руководитель – Костюшина М.П.

г. Ставрополь

Содержание.

I. Введение: ____________________________________2

актуальность темы;

цели;

задачи;

объект исследования;

методы исследования;

II. Разговорный язык школьников. _________________ 6

II.1. Из истории вопроса. ___________________________________ 9

II. 2. Сленг как явление в современном языке. ________________ 14

II. 3.Точка зрения школьных учителей, родителей

(носителей речевой культуры) на данный вопрос. ______________ 16

II. 4. Проблема глазами моих сверстников. ____________________ 17

III. Заключение. Экология языка. ____________________21

IV. Использованная литература _____________________24

V. Приложения. ___________________________________25

Введение.

В очередном номере журнала «Bravo» я прочитал статью о том, как в одной из коммерческих фирм молодой человек проходил собеседование по поводу устройства на престижную работу. Работодатели, проверяя уровень интеллекта и грамотность речи парня, поняли из того, что он сказал, только несколько фраз, зато отметили обилие совершенно незнакомых им выражений. На работу его не приняли. Разочарованный отказом, свежеиспеченный выпускник вуза никак не мог понять почему. Оценки в дипломе нормальные, внешние данные - что надо...

Этот случай обозначил серьезную проблему, которая напрямую затрагивает сегодняшнюю молодежь, проблему культуры речи, в том числе речи современного школьника.

Предмет моего исследования – повседневный язык школьников, сленговая его разновидность.

Я выбрал эту тему, так как актуальность ее очевидна. Молодежный сленг - особая форма языка. С определенного возраста многие из нас окунаются в ее стихию, но со временем как бы "выныривают" на поверхность литературного разговорного языка.

Взявшись за работу о школьном сленге, я довольно быстро убедился, что об этом написано не так много. Собственно, специально о школьном сленге вообще ничего не написано. Есть работа И.Юганова и Ф.Югановой «Словарь русского сленга. Сленговые слова и выражения 60–90-х годов» (М., 1997). Но школьная сленговая лексика в ней отдельно не выделяется. К тому же многие выражения из этого словаря к настоящему времени уже устарели и не употребляются, а ряд новых слов в книгу не попал. Больше повезло уголовной лексике. Недавно вышел объемный «Словарь русского арго» В.С. Елистратова (М., 2000). Тем не менее во время написания своей работы эти словари мне очень пригодились.

Методы исследования:

В процессе работы мы применили следующие методы:

поисковый метод, метод исследования (выработка фактического материала на основе специальной литературы, толковых словарей; проведение анализа этих данных)

наблюдение за речью одноклассников;

анкетирование (проведение социологического опроса),

метод статистической обработки данных (составление схем, диаграмм),

мультимедийное представление темы (презентация).

Основополагающий вопрос:

Молодежный сленг – это способ самовыражения или необходимый этап развития общества?

Проблемные вопросы:

Какое место занимает сленг в русском языке?

Чем является сленг для молодежи?

Какое влияние оказывает сленг на формирование личности?

Цели исследования:

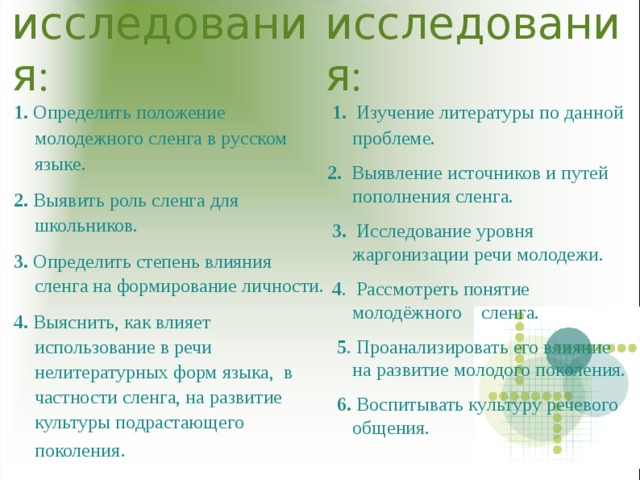

1. Определить положение молодежного сленга в русском языке.

2. Выявить роль сленга для молодежи.

3. Определить степень влияния сленга на формирование личности.

Выяснить, как влияет использование в речи нелитературных форм языка, в частности сленга, на развитие культуры подрастающего поколения.

Задачи исследования:

1. Изучение литературы по данной проблеме.

2. Выявление источников и путей пополнения сленга.

3. Исследование уровня жаргонизации речи молодежи.

4. Рассмотреть понятие молодёжного сленга.

Проанализировать его влияние на развитие молодого поколения.

Воспитывать культуру речевого общения.

Гипотезы:

Если мы употребляем в речи сленг, то мы будем отличаться от взрослых.

Сленг был, есть и будет в молодёжной лексике, так как лавные преимущества сленговой речи – выразительность, краткость и эмоциональность. Современного подростка совсем без сленга представить невозможно.

II. Разговорный язык школьников.

Когда типа кумарит, когда, в натуре,

рвет башню от голимых глюков о том, какой,

блин, на хазе напряг, – ты мне один в кайф,

крутой, пацанский, отпадный, чисто русский базар!

(Свободный перевод на сленговый язык

стихотворения в прозе И.С. Тургенева

«Русский язык»)

В сборе материала о сегодняшнем школьном сленге мне помогали мои одноклассники и знакомые, а также к устные воспоминания старших современников (в частности, моих родителей). Некоторые материалы взяты мной на интернетовских сайтах.

Наверное, во всех школах всегда были и будут такие слова, которые понятны любому человеку. До тех пор, пока существуют ученики и учителя, будут домашки, сменка, училка, физ-ра, лит-ра, матика и т.п. Но при этом в каждой школе есть свои, нигде больше не употребляемые слова.

Сленг - это слова, которые часто рассматриваются как нарушение норм стандартного языка. Это очень выразительные, ироничные слова, служащие для обозначения предметов, о которых говорят в повседневной жизни. Необходимо отметить, что некоторые ученые жаргонизмы относят к сленгу, таким образом, не выделяя их как самостоятельную группу, и сленг определяют как особую лексику, используемую для общения группы людей с общими интересами.

Действительно, несмотря на объективное существование молодежного сленга, явление это не устоялось во времени, оно является подвижным и меняющимся, поэтому есть трудности в изучении этой темы.

Во времена дедушек и бабушек деньги могли называться рупии, тугрики, во времена родителей - монеты, мани, у теперешней молодежи в ходу бабки, баксы.

Актуальность проблемы заключается в том, что молодежный сленг – одно из составляющих процесса развития языка, его пополнения, его многообразия.

Язык развивается... Эта банальная мысль тут же обычно обрывается и замирает. Почему-то считается, что язык, в основном, развивается сам по себе, обладая мистической и мифической субъектностью. Считается также, что он вбирает в себя другие языки за счет коммуникаций, в наш век все более технических. Ну, и, конечно, язык формируют поэты и писатели, профессионалы слова.

Однако вклад этот удивительно мал. Сам по себе язык не может развиваться. Его развивают. И основную роль в развитии языка, на наш взгляд, играют дети.

Предоставленные сами себе и стихиям свободного существования, школьники, как голодные волчата начинают хватать любые языковые куски, заглатывают любое, вовсе не страдая несварением желудка и при этом неподражаемо и свободно занимаясь словообразованием и даже грамматическими инновациями.

Сленг – разновидность речи, используемой преимущественно в устном общении отдельной относительно устойчивой социальной группой, объединяющей людей по признаку профессии или возраста.

Из этого определения следует, что сленг – разновидность нелитературной речи. Разные источники дают разные определения понятия.

Наиболее удачным определением сленга, по-моему, является такое:

Сленг – что это?

Первоначальный смысл :

Сленг – это слова и выражения, употребляемые людьми определённых возрастных групп, профессий, классов.

Сленг сегодня :

Сленг – это молодежный жаргон, составляющий слой разговорной лексики, отражающей грубовато-фамильярное, иногда юмористическое отношение к предмету речи.

Сленг – слова, живущие в современном языке полноценной жизнью, но считающиеся нежелательными к употреблению в литературном языке.

Сленг - это слова, которые часто рассматриваются как нарушение норм стандартного языка. Это очень выразительные, ироничные слова, служащие для обозначения предметов, о которых говорят в повседневной жизни.

Сленг- интереснейший лингвистический феномен, бытование которого ограничено не только определенными возрастными рамками, но и социальными, временными пространственными рамками.

II.1. Из истории вопроса.

Десять–двадцать лет — ничтожный срок для развития языка, но в истории бывают такие периоды, когда скорость языковых изменений значительно увеличивается.

Состояние русского языка в семидесятые и девяностые годы может служить прекрасным подтверждением этого факта. Изменения коснулись как самого языка, так и условий его употребления. Общение человека из семидесятых годов с человеком из девяностых вполне могло бы закончиться коммуникативным провалом из-за простого непонимания языка. В качестве подтверждения достаточно указать наиболее заметное, хотя и не самое интересное изменение: появление огромного количества новых слов (в том числе заимствований) и также исчезновение некоторых слов и значений, то есть изменение русского лексикона. Очевидно, что и сами языковые изменения, и их скорость в данном случае вызваны не внутренними причинами, а внешними, а именно – социальными преобразованиями и изменениями в жизни русскоязычного общества.

Прежде чем говорить о современном языке, следует вспомнить его недавнюю историю. Николай Глазков когда-то написал: «Я на мир взираю из-под столика: Век двадцатый, век необычайный. Чем он интересней для историка, Тем для современника печальней». Двадцатый век оказался чрезвычайно интересным не только для историков, но и для лингвистов. По существу, над русским языком был проведен потрясающий по масштабам и результатам социолингвистический эксперимент. Две крупные социальные встряски — революция и перестройка — затронули не только народ, но и язык. Под влиянием происходящего русский язык изменялся сам, и, кроме того, на него целенаправленно воздействовала власть, ведь язык был ее мощным орудием.

Так что же представляет собой сленг, каково его происхождение?

В незапамятные времена бродили по Древней Руси коробейники (офени, как их тогда называли). Торговали в городах и селах разными вещами. А на пути к этим городам и селам на них зачастую нападали разбойники. Чтобы уберечь товар и выручку и сохранить в тайне свой маршрут, офени придумали собственный язык. (Вспомните, какой вопрос задают при знакомстве друг с другом представители криминального мира: "По фене ботаешь?".) Именно от него, считают современные лингвисты, и берут начало всевозможные жаргоны и сленги. Причем отголоски языка офеней слышны и до сих пор - например, слово "клевый", широко использующееся не одним поколением россиян, родом из того самого языка торговцев. Обозначало оно тогда, кстати, примерно то же, что и сегодня, - "отлично", "здорово".

В языкознании нет четкого понятия сленга. Вся лексика того или иного языка делится на литературную и нелитературную. К литературной относятся: 1) книжные слова, 2) стандартные разговорные слова, 3) нейтральные слова. Вся эта лексика употребляется либо в литературе, либо в устной речи в официальной обстановке. Существует также нелитературная лексика, мы делим ее на: 1) профессионализмы, 2) вульгаризмы, 3) жаргонизмы, 4) сленг. Эта часть лексики отличается своим разговорным и неофициальным характером. Профессионализмы – это слова, используемые небольшими группами людей, объединенных определенной профессией. Вульгаризмы – это грубые слова, обычно не употребляемые образованными людьми в обществе, специальный лексикон, используемый людьми низшего социального статуса: заключенными, торговцами наркотиками, бездомными и т.п. Жаргонизмы – это слова, используемые определенными социальными или объединенными общими интересами группами, которые несут тайный, непонятный для всех смысл.

Школьный сленг в XIX и XX веках.

Школьный сленг, по-видимому, был всегда, но о словаре школьников далекого и даже не очень далекого прошлого сведений сохранилось очень мало. Ведь сленг – это фольклор и, следовательно, письменно специально не фиксировался. Поэтому, рассказывая о сленге прошлого, приходится опираться на художественную литературу, мемуары и устные воспоминания.

О школьном сленге до XIX века мы вообще ничего не знаем. Разве что отдельные слова. Например, свистульки – так еще с петровских времен называли розги для школяров. Школьный сленг начала XIX века тоже практически неизвестен. На каком сленге говорили лицеисты времен Пушкина? И был ли тогда сленг распространен или все ограничивалось прозвищами и кличками педагогов и лицеистов? Мы этого уже никогда не узнаем.

Думается, сленг не мог широко употребляться среди детей из аристократических семей: они легко могли выбрать наиболее удобное слово из тех иностранных языков, на которых они свободно говорили. Настоящий сленг появился, наверное, лишь тогда, когда в школу пришли дети разночинцев. А это чаще всего были церковно-приходские школы, бурса, семинарии и т.п.

Октябрьская революция и гражданская война резко увеличили долю сленга в языке школьников. Объясняется это двумя обстоятельствами. Во-первых, революция и война привели к общему падению нравов, что не могло не сказаться на языке общества в целом. А во-вторых, в школу пришли новые ученики – дети рабочих и крестьян, беспризорники, подростки, прошедшие через все трудности того времени. Правда, пишущие об этом времени Анатолий Рыбаков и Вениамин Каверин практически избегают употребления сленга. Наверное, навешать крендель (что означает подраться) – это самое невинное, что в реальной жизни говорили герои «Кортика» А.Рыбакова.

По-видимому, именно в это время школьный сленг значительно пополнился воровской лексикой. Вот ее примеры из повести Л.Пантелеева и Г.Белых «Республика ШКИД»: тискать – воровать, накатить – пожаловаться («Кто накатил?» – искренне возмущался цыган), лепить горбатого – притворяться, стоять на стреме – сторожить, охранять, шамовка – еда и т.д.

К сожалению, в детской художественной литературе советского времени не приводится сленговых выражений. Герои Аркадия Гайдара, Льва Кассиля и других детских писателей говорят удивительно правильным литературным языком, каким они вряд ли выражались в реальной жизни.

Однако в послевоенной школе, по воспоминаниям моего деда (учился с 1947 по 1957 г.), ярко выраженного школьного сленга было не много. Были заимствования из фронтового языка (например, полундра – сигнал об опасности) и из жаргона уголовников: кодла – компания, котлы – часы, корочки – ботинки, тырить – воровать, шухер – сторожевой пост.

70-е и 80-е годы стали временем массового изучения иностранных языков. В эти же годы к нам пришло молодежное движение хиппи. В русский язык проникло много иностранных (особенно английских) слов. Разумеется, это не могло не сказаться на сленге школьников. Герла – девушка, уменьшительное – герленыш, трузера – брюки, штаны, хайрат – длинноволосый юноша, хиппи, шузняк – любая обувь, сейшн – вечеринка, хипповать – вести себя независимо, пренебрегая общими правилами, и т.п.

Появлялись новые вещи, а вместе с ними и новые слова. Так возникло, например, слово вертушка для обозначения проигрывателя и слово видак – для видеомагнитофона.

Многие из этих слов перешли и в школьный сленг нашего времени.

Современный школьный сленг. Источники пополнения

Как и прежде, источниками пополнения школьного сленга являются иностранные языки, блатное арго, заимствования из языка музыкантов и спортсменов. Новым источником, пожалуй, в 90-е годы стали компьютерный язык и, к сожалению, лексика наркоманов. Впрочем, как раньше, так и теперь источником сленга является обычный литературный язык. Просто смысл отдельных слов нормальной речи школьниками переиначивается.

II. 2.Сленг как явление в современном языке.

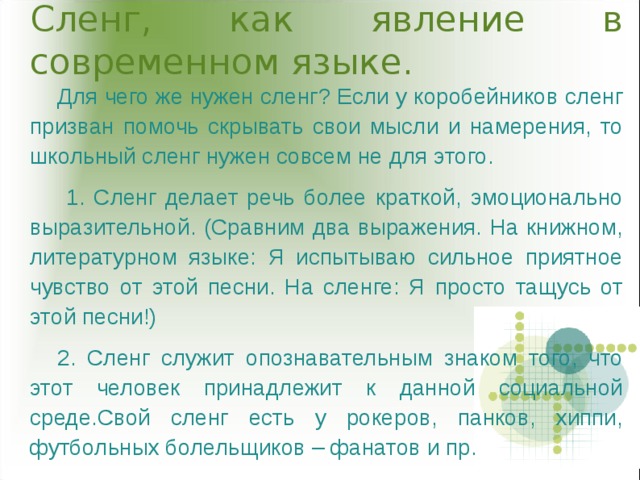

Для чего же нужен сленг? Если у воров сленг призван помочь скрывать свои мысли и намерения, то школьный сленг нужен совсем не для этого.

1. Сленг делает речь более краткой, эмоционально выразительной. (Сравним два выражения. На книжном, литературном языке: Я испытываю сильное приятное чувство от этой песни. На сленге: Я просто тащусь от этой песни!)

2. Сленг служит опознавательным знаком того, что этот человек принадлежит к данной социальной среде. Свой сленг есть у рокеров, панков, хиппи, футбольных болельщиков – фанатов и пр. Наиболее ярким примером самобытного, оригинального сленга является, пожалуй, так называемый «эльфийский» язык, сконструированный толкиенистами – поклонниками творчества Дж. Р.Р. Толкиена, автора книги «Властелин колец». Луна, например, на их языке именуется итиль.

Молодежный сленг - явление во времени не столь устойчивое, и "говор" современных школьников все же отличается от "словарного запаса" их родителей в том же возрасте.

По мнению филологов, молодежный сленг - средство общения людей, условно объединенных возрастом от 11 до 30 лет. Это смешение многих жаргонов: криминального - "шмонать", "базарить", "шмотки", "стрелка"; компьютерного - "винды", "драйв"; нормативной и ненормативной лексики - "хилять", "бакланить", а также других слов, образованных присоединением нецензурных частей к установившимся жаргонным. Лексика жаргона ограничена интересами тех, кто его использует. В данном случае это школа или институт, представители противоположного пола, музыка, досуг. Свой язык есть у рокеров, панков, хиппи, футбольных фанатов.

Источниками пополнения молодежного сленга являются и иностранные языки ("сайз" - размер, "хаер" - волосы, "мани" - деньги, "литловский" - маленький), заимствования из языка музыкантов, спортсменов и компьютерная терминология. Впрочем, как раньше, так и теперь источником сленга служит обычный литературный язык. Просто смысл отдельных слов нормальной речи переиначивается. Например, "белая", "беляк" - компьютерная мышь, "клон" - от клонировать, то же самое "скан" - скопированное, списанное, "мобила" - телефон, связь, "симка" или "самса" (от аббревиатуры SMS) - способ мобильной связи, "глюк" - ошибка, незавершенность в компьютерной программе.

Переделывание имен знаменитостей делается для более легкого произношения и восприятия. Например, Паша Макаров - Пол Маккартни, Ленин - Джон Леннон, Макар - Андрей Макаревич.

Надо сказать, что выделить ту или иную разновидность сленга в чистом виде чрезвычайно сложно, а подчас и просто невозможно. Понятно почему. Слова одной социальной группы легко заимствуются другой группой. Слово тусовка, например, употребляется в печати как типично молодежное, в то время как на самом деле своему происхождению оно обязано уголовной среде и обозначает «собрание воров». Поэтому мне кажется, что говорить о школьном сленге можно, лишь указывая, откуда произошло то или иное слово.

Большинство старшеклассников не мыслят своей речи без сленга. "Нас другие тогда не поймут... Общаться невозможно будет, - рассуждают они. - Сленг отличает нас от более взрослых людей. Да и как объяснить что-то одногодкам без любимых словечек "туфта", "фиговый", "бабки", "прикол"? Школьники убеждены, что говорить на сленге модно, он охватывает большинство жизненных ситуаций.

Стоит признать, что такая точка зрения молодого поколения тоже имеет право на существование. Сленг охватывает многие области жизни и является постоянным словотворчеством, в основе которого лежит принцип языковой игры. Нередко именно комический, игровой эффект является главным в сленговом тексте. Молодому человеку важно не только что сказать, но и как сказать, чтобы быть интересным рассказчиком.

II. 3.Точка зрения школьных учителей, родителей

(носителей речевой культуры) на данный вопрос.

Все хорошо в меру.

У педагогов отношение к использованию сленга, охватившего сегодня практически все сферы общественной жизни, отрицательное.

- Переход "от наречия к наречию", - говорит педагог-словесник с тридцатилетним стажем Антонова Нелли Васильевна, - у подростков осуществляется без труда, но за литературным языком прочно закрепляется определение "прилично и скучно". Стоит только посмотреть, иронизирует Нелли Васильевна, как большинство детей "вымучивают" сочинения на уроках русского языка и литературы. Только что на перемене подросток с удовольствием пересказывал приятелю содержание увиденного накануне фильма. И не просто пересказывал, но и свое отношение выражал, и "сравнительный анализ" проводил, и игру актеров по косточкам разбирал. Но попросите его написать сочинение на тему "Мой любимый художественный фильм" - и он впадет в ступор. Промучившись с полчаса, сдаст вам "произведение", состоящее исключительно из оценок "нравится - не нравится". И дело здесь не только в трудности изложения мыслей на бумаге. Это легко проверить - попросите того же школьника написать "письмо приятелю" об этом же фильме, разрешив использовать те слова, которые хочется. Вы получите яркое и весьма образное сочинение, правда, с кучей орфографических (не говоря уже о пунктуационных) ошибок и эпитетами что-то вроде "клевый" и "крутой".

Ну, а блатные жаргонизмы в школьных сочинениях, жалуются практически все словесники, это для нашей молодежи обычная ситуация: выражения "крыша", "разборка", "косячок", "малява", "мусора" частенько фигурируют в творческих работах даже способных учеников.

Явление прокомментировала учитель русского языка и литературы Костюшина Маргарита Петровна:

- Когда сленговые выражения используются в бытовом общении (на улице, дома, в магазине) - это естественно, здесь ничего уж очень плохого нет. Их употребление объясняется тем, что жаргонизмы обладают повышенной экспрессивностью, выразительностью. Отчасти оправдано употребление сниженной лексики в художественных произведениях. А вот излишнее использование подобных элементов в средствах массовой информации неблагоприятно влияет на развитие языка, потому что тексты СМИ со сниженной лексикой зачастую осознаются аудиторией как совершенно нормальные. И грань между литературными и нелитературными словами, которые любой человек должен разграничивать, стирается. А это уже очень плохо.

А вот мнение моих родителей, успешных людей, состоявшихся в бизнесе:

-Излишнее увлечение сленгом, считают они, провоцирует отсутствие навыков общения на деловом или научном уровнях, ведет к упрощению личностных качеств человека. Отсюда отсутствие элементарной коммуникабельности, что в дальнейшем может существенно повредить, например, при приеме на работу или же просто вызвать трудности в общении. А между тем понятие "культурный человек" предполагает в том числе умение грамотно говорить, четко и правильно излагать свои мысли. Молодежь должна не только оперировать сленговыми словечками, но и прекрасно владеть литературной речью. Пока же такой языковой уровень, увы, невысок.

Раньше речь дикторов и телеведущих была эталоном грамотности, жестко подчинялась правилам русского языка. Сегодня в средствах массовой информации изобилует речь, богатая на всевозможные вульгаризмы, стилистические погрешности или просто ляпы. Тревожно то, что все это и считается сейчас нормой. Правильно предположить, что контроль за чистотой языка должен осуществляться на государственном уровне.

Кстати, если уж вести речь о государственном контроле за языком, неплохо бы обратиться к зарубежному опыту. Во Франции, например, принят закон о чистоте французского языка. И это дает блестящие результаты. Там говорить на правильном французском не просто должно, но и модно. В нашей же стране, как пояснили мне в Министерстве образования и науки, такой закон рассматривался, но так до сих пор и не принят.

II. 4. Проблема глазами моих сверстников.

Объясняя, почему они пользуются сленговыми словами, одноклассники называли разные причины. Говорили, что это стремление уйти от скучного мира взрослых, родителей, учителей; другие считают, что это своеобразная игра во взрослость; у третьих причиной стало стремление быть понятыми в своей среде; это результат желания быть более яркими, эмоциональными, резкими и др.

Чтобы выяснить, какой процент в речи школьников составляют лексические новации, какие новые слова они используют и одинаково ли понимают их значение, я провел анкетирование (Приложение 1) учеников нашей школы (всего 64 чел. Из 5-7 классов).

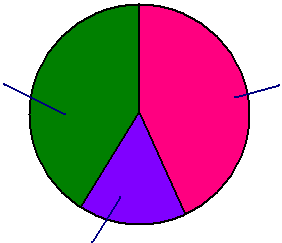

Анализ анкет подтвердил предположение о том, что в общении школьников сленг преобладает над литературной речью, причем как у юношей (63% сленговых слов, 37% литературных слов), так и у девушек

( 52% и 48% соответственно) (См. Приложение).

Анализ результатов анкетирования показал, что школьники используют огромное количество разнообразнейших сленговых слов вместо их литературных синонимов. Причем у школьников одного коллектива (класса) синонимы совпадали очень редко, хотя, конечно, были и широко употребляемые слова. Я специально предложил заменять синонимами простейшие понятия, такие как плохо/хорошо, друзья и т.д., чтобы выявить синонимы к ключевым понятиям. И вот что получилось: самым популярными синонимами к слову «хороший» стали «классный» (12 упоминаний), «офигенный» (7), «прикольный» (3). Назывались также такие слова как «крутой», «отпадный», «реальный». Причем, если «классный», «офигенный» и «прикольный» - это не новые, прижившиеся слова, то остальные, менее употребимые появились совсем недавно. Самым частым синонимом к к наречию «плохо» стали «отстой» (названо 7 раз), «фигово» (6), «лажа» (4). Мои одноклассники приводили также наречия «шизово» и «тупо». Существительное «глупец» наиболее часто заменяли на тупой (12 раз) ( в том числе тупак – 2, тупица – 4), лох (8), олень (5). Также упоминали слова «отстойник», «чукча», «дятел», «бубен», «овца», «тормоз», «курица». Хочется заметить, что на слово «глупец» опрошенные привели больше всего синонимов, что объясняется тем, что глупый, недалекий человек всегда вызывает внутренний протест и негативное отношение у человека, который каждый выражает по-своему.

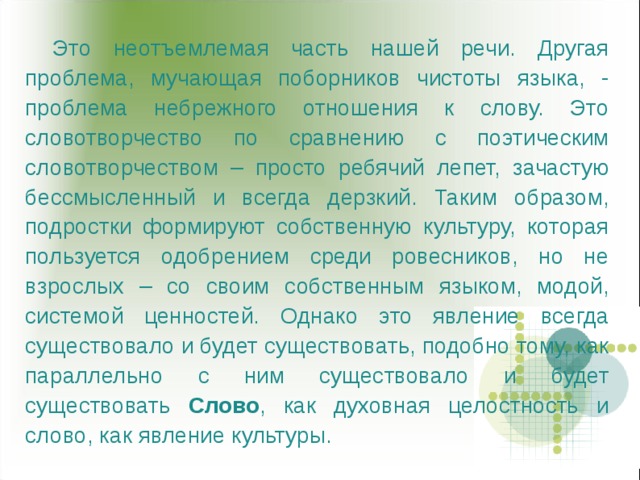

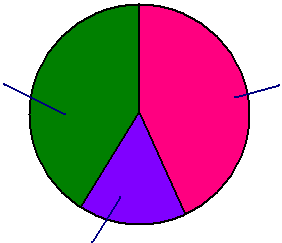

Слова «друзья/компания» заменяли чаще всего синонимами «туса» (8 раз), «чувачки» (5), «тусовка» (5), «братва» (4). Встречались также слова «пацаны», «компашка», «бригада», «народ». Самыми частыми синонимами к словам «веселиться/шутить» стали «отрываться» (встречалось 9 раз), «отжигать» (5). Приводились также синонимы «прикалываться», «тусить», «ржать», «колбаситься». У 40% школьников не деньги, а бабло. 28% не говорят, а базарят и вместо «не волнуйся» говорят «забей». Также 20% учеников не волнуются и переживают, а парятся. В случае безразличия 40% пофигу и 13% фиолетово. Если же какая-то задумка не удалась, у 22% облом. При отрицательных эмоциях 27% говорят «отстой» и 14% «жесть». В случае, если что-то получилось или понравилось (при положительных эмоциях) 42% говорят «прикольно», 35% «круто», 15% «клёво» и всего 2% говорят «реально»Таким образом, в молодежном языке литературному слову соответствуют несколько сленговых синонимов (причем, чем чаще употребляется слово или чем более сильные эмоции оно вызывает, тем больше к нему существует синонимов).

Таким образом, анкетирование подтвердило мое предположение в том, что в речи школьников превалируют сленговые слова, которые гораздо более стилистически и эмоционально окрашены по сравнению с нормативными словами. Хочется отметить, что у каждого литературного слова существуют несколько сленговых синонимов, особенно много их можно подобрать к широкоупотребимым и тем, которые вызывают сильные эмоции. А главное, молодые люди, которые используют сленг, понимают значение употребляемых слов, т.е. сленговые слова отражают в полной мере их мысли, это осознанное употребление, а не слепое повторение, потому что все так говорят и это модно»

Разговор о молодёжном сленге особенно актуален потому, что сленг в наше время выходит за рамки лексики ограниченной сферы употребления, жаргон активно используется молодёжью. Каковы причины возникновения молодежного сленга? Вероятно, желанием молодёжи отвергнуть в одежде, музыке и даже речи то, что обыденно, скучно, привычно, установить свои правила, сделать жизнь ярче, интереснее, выразить протест миру взрослых.

Молодежный сленг: за и против.

Но всё-таки сленг не исчёрпывает весь спектр человеческих эмоций, а значит, человек, говорящий только на сленге, становится своеобразным «языковым дальтоником», лишает себя возможности воспринимать мир ярким, многоцветным, теряет способность восхищаться, радоваться, восторгаться, удивляться.

ЗА

Сленг – это игра, маска, попытка преодолеть обыденность.

Сленг постоянно обновляется.

Сленг обладает внутри себя определённым лексическим и словообразовательным богатством.

Сленг эмоционально окрашен.

ПРОТИВ

Сленг не может быть основой национальной культуры.

Сленговые слова имеют размытое лексическое значение и не могут передать точную информацию.

Сленг обладает ограниченной эмоциональной окрашенностью, не передаёт весь спектр эмоций.

Сленг сводит общение к примитивной коммуникации

III. Заключение. Экология языка.

Итак, сленг был, есть и будет в школьной лексике. Хорошо это или плохо? Вопрос, по-видимому, неправомерный. Сленг нельзя ни запретить, ни отменить. Он меняется с течением времени, одни слова умирают, другие – появляются, точно так же, как и в любом другом языке. Конечно, плохо, если сленг полностью заменяет человеку нормальную речь, – тогда это просто какая-то людоедка Эллочка. Но современного школьника совсем без сленга представить невозможно. Главные достоинства тут – выразительность и краткость.

Не случайно, что в настоящее время сленг употребляется в прессе и даже в литературе (причем не только детективного жанра) для придания речи живости. Даже государственные деятели высокого ранга используют в своих выступлениях сленговые выражения. «Поймаем в сортире – в сортире будем мочить их», – сказал о террористах В.В. Путин. Следовательно, нельзя относиться к сленгу как к чему-то тому, что только загрязняет русский язык? Может, это неотъемлемая часть нашей речи?

Стилистические закавыки

Я уже упоминал о молодежном журнале «Bravo». Ознакомившись с материалами, я задался вопросом: "На каком языке они написаны?". Обилие сленговых слов и выражений было просто неприличным: "колбасит", "срулила", "глючит", "отрывон", "тащиться", "понтово", "в натуре"... Судя по всему, авторы большинства публикаций не отягощены большим словарным запасом. "А может быть, издание сознательно рассчитано на молодых людей, считающих сленг модой?" - подумал я. "Да, - подтвердили его сотрудники, - именно сленг и является отличительной чертой нашего журнала". Тут пришлось лишь развести руками... Увы, даже если отвлечься от этого исключительного в своем роде случая, надо признать, что дела с грамотностью речи, языка во многих наших газетах, на телевидении, радио (об Интернете и разговора нет) обстоят, мягко говоря, очень плохо.

Выступления многих депутатов на теле- и радиоканалах - это кладезь всевозможных языковых огрехов, "уличных" выражений. Речь даже весьма солидных чиновников засорена, видимо, по их представлению, сочными, словечками: "базар", "крыша", "лажа", "надыбать", "облом", "офигеть", "фигня". А это знаменитое "замочить в сортире..."

Как-то в одной из передач телевидения участвовал иностранный ученый. Парадокс в том, что в отличие от телеведущего и ряда политиков, ведущих дискуссию, он продемонстрировал хороший русский язык. Слушать его было настоящим удовольствием. Чего не скажешь о большинстве россиян. Их речь в последние годы стала очевидно более вульгарной. Уместен вопрос: почему? Раньше сленгом пользовалась определенная группа лиц. Ну, разве что интеллигент мог пропустить что-нибудь эдакое для красного словца. Но это словцо было "красным", то есть резко выделялось на общем фоне. Сейчас же сленговые выражения на устах у всех - политика, профессора, школьника, депутата, уголовника.

Конечно, язык живет своей жизнью и видоизменяется. И то, что сегодня звучит дико, через некоторое время, возможно, станет нормой. Но хотелось бы, чтобы при этом оставалась какая-то незыблемая языковая база, не подверженная веяниям времени. Чтобы школьники знали, скажем, что разговорная и литературная речь - вещи разные. А молодежный сленг - лишь часть "большого" языка. И дело, думается, не должно ограничиться только принятием законов. Необходимо неуклонно и настойчиво повышать престиж грамотного употребления языка.

Великие поэты и писатели восторгались красотой русского языка, называя его одним из самых красивых и многогранных в мире. Знаменитые ахматовские строки "...И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово" - лишь один из многочисленных призывов к потомкам беречь свое языковое богатство. "Так может быть, вместо моды на сленг пора формировать моду среди школьников, молодежи на речь литературную?" - заметила в разговоре одна учительница нашей школы. А действительно, почему бы и нет?

Использованная литература

1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1994.

2. Елистратов В.С. Словарь русского арго. М., 2000.

3. Юганов И., Юганова Ф. Словарь русского сленга. М., 1997.

4.В. Г. Гак «Человек в языке» М., 1999

5.Э.М.Береговская «Молодежный сленг: формирование и функционирование» Вопросы языкознания 1996 № 3

6.А. Л. Шарандин «Культура речи на рубеже 20-21 веков Тамбов 2005

7.Журнал «Молоток» 2008-2009 гг.

Интернет – ресурсы

http://www.ckct.org.ru/study/kr/index.shtml (о культуре русской речи, нормах и яз. ситуациях)

http://www.webnick.narod.ru

http://www.rus.1september.ru

www.mirmaek.ru;

Приложение 1

Вопросы анкеты (отметьте нужное).

1. Ваш пол?

а) Мужской б) Женский

2. Используете ли вы жаргонные слова в своей речи при общении?

а) Да. б) Нет.

3. С какой целью вы употребляете жаргонные слова?

а) Самоутвердиться.

б) Чтобы говорить с товарищами по школе на равном языке.

в) Обмениваться информацией и узнавать новое.

г) Придать своей речи живость, эмоциональность, юмор.

4. Поправляют ли вашу речь?

а) Да. б) Не обращают внимания на мою речь.

в) Не всегда, но все же делают замечания.

5. Чья речь для Вас является эталоном?

а) моих друзей. в) моих учителей.

б) моих родителей. г) то, как говорят на телевидении и радио

д) ничья

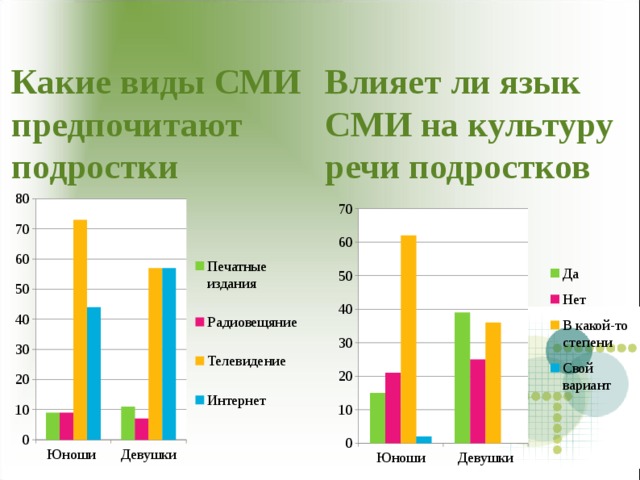

6. Какие виды СМИ вы предпочитаете?

а) Газеты, журналы в) Телевидение

б) Радиовещание г) Интернет

7.Как вы считаете, часто ли встречаются в речи представителей СМИ жаргонные слова?

а) Да б) Иногда в) Нет г) Свой вариант ответа

8.Влияет ли язык СМИ на культуру речи молодежи?

а) Да в) В какой-то степени

б) Нет г) Свой вариант ответа

Приложение 2 ОПРОС.

Слова, используемые при положительных

эмоциях.

Слова, выражающие безразличие.

Слова, выражающие безразличие.

27

Слова, выражающие безразличие.

Слова, выражающие безразличие.