Метапредметные умения в свете требований ФГОС

МО УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА МБОУ «Школа №57»

… знание становится все более «скоропортящимся» продуктом и сегодняшний «факт» превращается завтра в «дезинформацию». Общество, в котором отдельно взятая личность постоянно сменяет работу, место жительства, социальные связи, расходует огромные деньги на эффективное обучение, а потому в школах будущего должна преподаваться не только сумма знаний, но и умение ею оперировать. Школьники должны … научиться учиться.

Элвин Тоффлер, американский социолог и футуролог

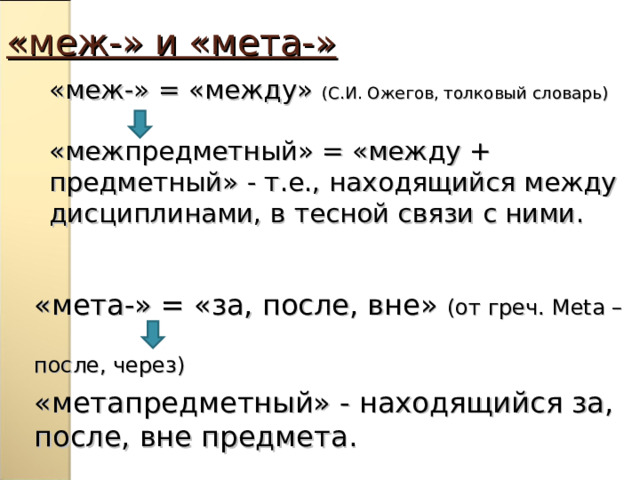

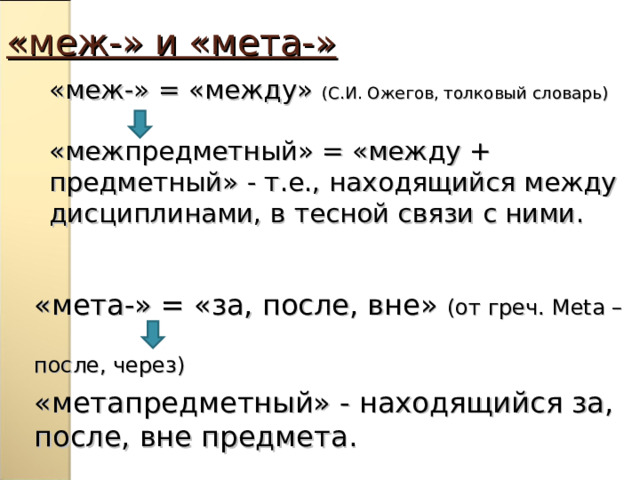

«меж-» и «мета-»

«меж-» = «между» (С.И. Ожегов, толковый словарь)

«межпредметный» = «между + предметный» - т.е., находящийся между дисциплинами, в тесной связи с ними.

«мета-» = «за, после, вне» (от греч. Meta –

после, через)

«метапредметный» - находящийся за, после, вне предмета.

- Важнейшей задачей современной системы образования в ФГОС является формирование совокупности «универсальных учебных действий» ( УУД ), обеспечивающих компетенцию «научить учиться », а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин.

- Научиться работать с информацией – главная и одновременно сложная задача, стоящая перед современным школьником.

- Без специальных приемов, позволяющих работать с информацией, ученику чаще всего остается непонятным содержание учебного материала.

Проблема:

- как научить умению выявлять, наблюдать, различать, классифицировать, оценивать, критически анализировать, делать выводы,

- принимать продуманные решения;

- как научить применять знания, умения, навыки в конкретной ситуации;

- как вовлечь учащихся в интерактивную деятельность на уроках английского языка.

- как сделать современного ученика социально мобильным на рынке труда;

- Может ли школа научить творческому мышлению?

- Ответ на этот вопрос остается дискуссионным.

Факторы, мешающие критическому мышлению:

- Confirmation bias: подгонка фактов под свои убеждения

- Attribution (self-serving) bias: уверенность в том, что плохие события случаются с нами исключительно из-за внешних факторов, а хорошие – из-за наших качеств, а со всеми другими людьми – наоборот

- Trusting testimonial evidence: вера в информацию, полученную от другого человека, даже когда нет фактов, которые ее подтверждали бы

- Провалы в памяти: заполнение провалов в памяти информацией, которая может быть неверна

- Принятие чужого авторитета без вопросов

- Обобщения на основе малого количества наблюдений

- Отказ признать недостаток собственного знания

- Совпадения: вера в то, что смежные во времени события обязательно связаны друг с другом, тогда как они могут быть просто совпадениями

Gene Pinder

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать:

- 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

- 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

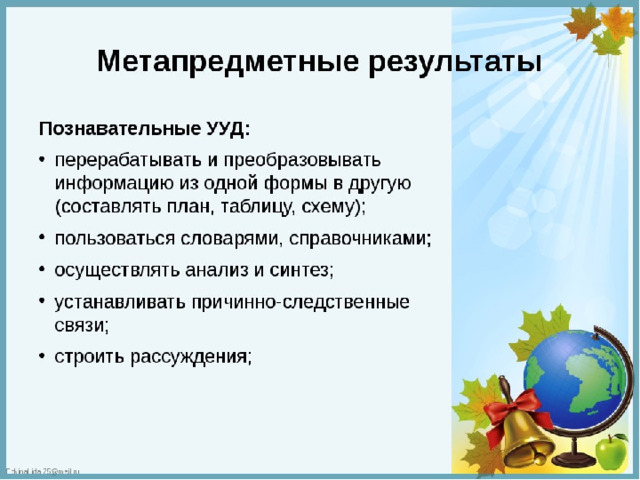

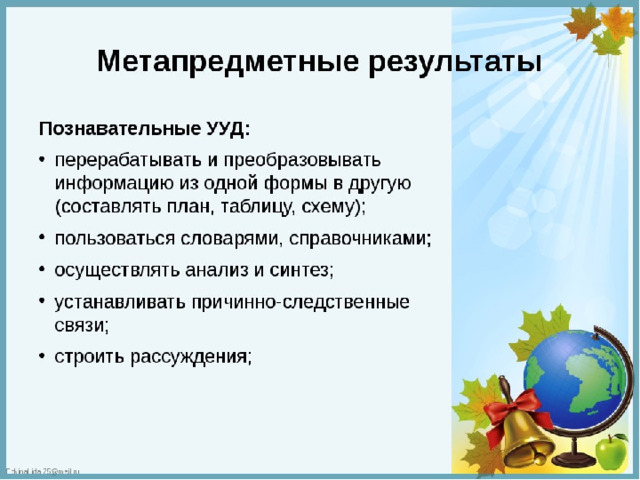

Метапредметные результаты

- 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

- 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;

- 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

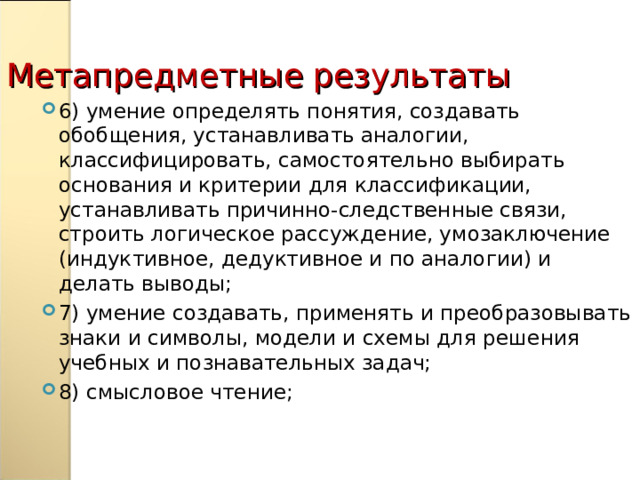

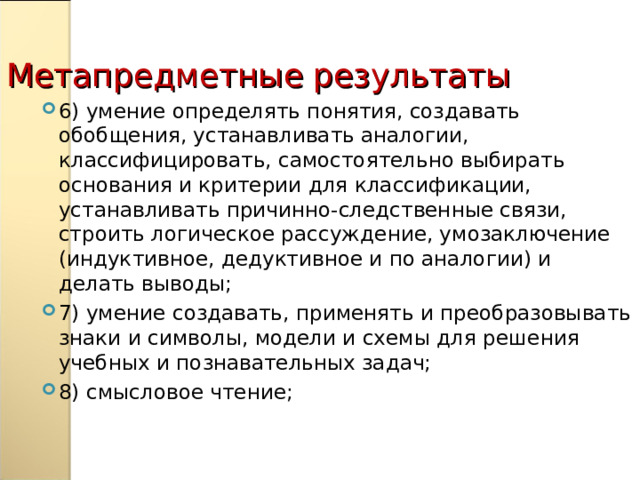

Метапредметные результаты

- 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

- 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

- 8) смысловое чтение;

Метапредметные результаты

- 9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

- 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

Метапредметные результаты

- 11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;

- 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты. Иностранный язык

- 1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;

- 2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;

- 3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;

- 4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях.

Основная идея семинара:

Современный урок в условиях введения ФГОС:

2. Целеполагание (учащиеся самостоятельно формулируют цели урока по схеме «вспомнить → узнать → научиться»);

3.Осознание недостаточности имеющихся знаний (учитель способствует возникновению на уроке проблемной ситуации, в ходе анализа которой учащиеся понимают, что имеющихся знаний для ее решения недостаточно);

1.Мобилизация (предполагает включение учащихся в активную интеллектуальную деятельность);

6. Рефлексия (осознание учеником и воспроизведение в речи того, что нового он узнал и чему научился на уроке).

5.Взаимопроверка, взаимоконтроль ;

4.Коммуникация (поиск новых знаний в паре, в группе);

18

Требования, предъявляемые к современному уроку в условиях введения ФГОС:

урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с учителем и одноклассниками;

учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, четко сформулировать тему, цель, задачи урока

хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете должен иметь

хорошее начало и хорошее окончание;

в центре внимания урока — дети

учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность учащихся;

минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества

урок должен быть добрым

времясбережение и здоровьесбережение

вывод делают сами учащиеся

учет уровня и возможностей учащихся (профиль класса, стремление учащихся, настроение детей)

умение демонстрировать методическое искусство учителя

планирование обратной связи

Если сравнить традиционную деятельность учителя и деятельность учителя на уроке, направленном на получение метапредметных и личностных результатов, то можно увидеть ряд отличий:

Предмет изменений

Традиционная деятельность учителя

Подготовка

к уроку

Деятельность учителя, работающего по ФГОС

Учитель пользуется жестко структурированным конспектом урока

При подготовке к уроку учитель использует учебник и методические рекомендации

Учитель пользуется сценарным планом урока, предоставляющим ему свободу в выборе форм, способов и приемов обучения

При подготовке к уроку учитель использует учебник и методические рекомендации, интернет-ресурсы, материалы коллег. Обменивается конспектами с коллегами

Традиционная деятельность учителя и деятельность учителя на уроке, направленном на получение метапредметных и личностных результатов:

Предмет изменений

Традиционная деятельность учителя

Основные этапы урока

Деятельность учителя, работающего по ФГОС

Объяснение и закрепление учебного материала. Большое количество времени занимает речь учителя

Главная цель учителя на уроке

Успеть выполнить все, что запланировано

Самостоятельная деятельность обучающихся (более половины времени урока)

Организовать деятельность детей:

- по поиску и обработке информации;

- обобщению способов действия;

- постановке учебной задачи и т. д.

Традиционная деятельность учителя и деятельность учителя на уроке, направленном на получение метапредметных и личностных результатов:

Предмет изменений

Традиционная деятельность учителя

Формулирование заданий для обучающихся (определение деятельности детей)

Деятельность учителя, работающего по ФГОС

Формулировки: решите, спишите, сравните, найдите, выпишите, выполните и т. д.

Форма урока

Формулировки: проанализируйте, докажите (объясните), сравните, выразите символом, создайте схему или модель, продолжите, обобщите (сделайте вывод), выберите решение или способ решения, исследуйте, оцените, измените, придумайте и т. д.

Преимущественно фронтальная

Преимущественно групповая и/или индивидуальная

Традиционная деятельность учителя и деятельность учителя на уроке, направленном на получение метапредметных и личностных результатов:

Предмет изменений

Традиционная деятельность учителя

Нестандартное ведение уроков

Деятельность учителя, работающего по ФГОС

Взаимодействие с родителями обучающихся

Учитель ведет урок в параллельном классе, урок ведут два педагога (совместно с учителями информатики, психологами и логопедами), урок проходит с поддержкой тьютора или в присутствии родителей обучающихся

Происходит в виде лекций, родители не включены в образовательный процесс

Информированность родителей обучающихся. Они имеют возможность участвовать в образовательном процессе. Общение учителя с родителями школьников может осуществляться при помощи Интернета

Традиционная деятельность учителя и деятельность учителя на уроке, направленном на получение метапредметных и личностных результатов:

Предмет изменений

Образовательная среда

Традиционная деятельность учителя

Создается учителем. Выставки работ обучающихся

Результаты обучения

Деятельность учителя, работающего по ФГОС

Создается обучающимися (дети изготавливают учебный материал, проводят презентации). Зонирование классов, холлов

Предметные результаты

Не только предметные результаты, но и личностные, метапредметные

Нет портфолио обучающегося

Создание портфолио

Основная оценка – оценка учителя

Ориентир на самооценку обучающегося, формирование адекватной самооценки

Важны положительные оценки учеников по итогам контрольных работ

Учет динамики результатов обучения детей относительно самих себя. Оценка промежуточных результатов обучения

Технологии развития универсальных учебных действий

1. Учебные ситуации * (могут строиться на предметном содержании и носить надпредметный характер):

- ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения;

Современное телевидение и сеть Интернет переполнены информацией. Как вы считаете, каких передач и сериалов не хватает сегодня на ТВ и в Интернет? Придумайте названия этим передачам и сериалам.

- ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный материал (просмотрите видеофрагмент, ответьте на вопросы…);

- ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение;

- ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации

(После прочтения параграфа учащиеся берут интервью друг у друга. Один партнёр задает историческому деятелю вопросы, а другой отвечает от имени этого деятеля).

* Учебная ситуация – это такая особая единица учебного процесса, в которой дети с помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, совершая разнообразные учебные действия, преобразуют его, например, переформулируют, или предлагают свое описание и т.д., частично – запоминают.

Исследовательская и проектная деятельность. Общие черты:

1) практически значимые цели и задачи ( результаты имеют конкретную практическую ценность , предназначены для использования);

2) структура проектной и исследовательской деятельности включает общие компоненты :

- анализ актуальности проводимого исследования;

- целеполагание , формулировку задач, которые следует решить;

- выбор средств и методов , адекватных поставленным целям;

- планирование , определение последовательности и сроков работ;

- проведение проектных работ или исследования;

- оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования;

- представление результатов в соответствующем использованию виде;

3) компетенция в выбранной сфере исследования , творческая активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокая мотивация.

Проектная деятельность

- Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить следующие:

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;

- постеры, презентации;

- альбомы, буклеты, брошюры, книги;

- реконструкции событий;

- эссе, рассказы, стихи, рисунки;

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;

- документальные фильмы, мультфильмы;

- выставки, игры, тематические вечера, концерты;

- сценарии мероприятий;

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.

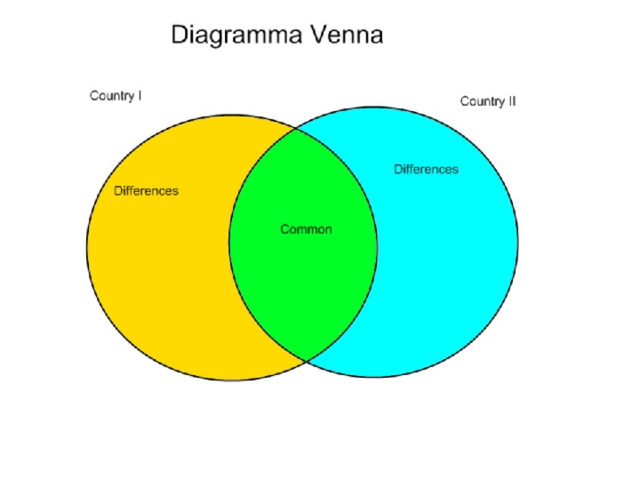

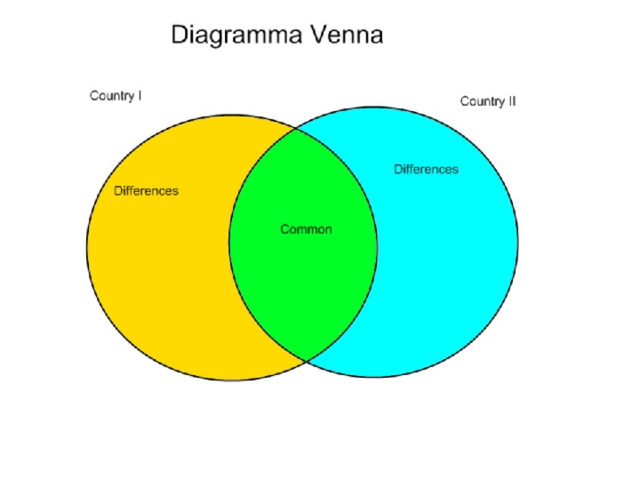

Исследовательская и проектная деятельность. Различия:

1. Проект направлен на получение вполне конкретного продукта , необходимого для конкретного использования. В ходе исследования , как правило, организуется поиск в какой-то области, а на начальном этапе лишь обозначается направление исследования, формулируются отдельные характеристики итогов работ.

2. В проекте - четкое представление о будущем продукте , планирование процесса создания продукта и реализация этого плана. Построения исследовательской деятельности включает формулировку проблемы исследования, выдвижение гипотезы и последующую проверку выдвинутых предположений .

Результат исследовательской деятельности школьников - открытие знаний, новых для самих учащихся , но, возможно, хорошо известных в научной среде.

Компоненты исследовательских действий

1. Постановка проблемы , создание проблемной ситуации, обеспечивающей возникновение вопроса, аргументирование актуальности проблемы:

- умение видеть проблему (типы заданий для формирования этого компонента: задания на умение задавать вопросы, на смысловое чтение и овладение приемами осмысления, на структурирование текста и его озаглавливание);

- умение ставить вопросы (вопрос, ориентированный на будущее куда дальше? ; оценочный вопрос что правильно, а что нет? ; воображаемый вопрос что было бы, если бы? ; субъективный вопрос что я чувствую, что я знаю? ; казуальный (случайный, единичный) почему, кто, как, что делает? ; описательный вопрос кто, как, что, где, когда? );

- умение структурировать тексты (выделять главное и второстепенное, выделять идею текста, выстраивать последовательность событий, бегло просматривать тексты, использовать схематические средства);

- умение давать определение понятиям.

2 . Выдвижение гипотезы , формулировка гипотезы и раскрытие замысла исследования.

3. Планирование исследовательских (проектных) работ и выбор необходимого инструментария (тексты, параметры оценки, анализа, вопросы для обсуждения).

Компоненты исследовательских действий

4. Поиск решения проблемы , проведение исследований (проектных работ) с поэтапным контролем и коррекцией результатов:

- умение наблюдать;

- умения и навыки проведения экспериментов;

- умение делать выводы и умозаключения;

- умение классифицировать;

- организация наблюдения для нахождения необходимой информации и проверки гипотез;

- использование разных источников информации.

5. Представление результатов исследования , оформление результатов деятельности как конечного продукта, формулирование нового знания:

- умение структурировать материал;

- обсуждение, объяснение, доказательство, защита результатов;

- оценка полученных результатов и их применение к новым ситуациям.

Этапы формирования критического мышления на уроке

- Фаза вызова;

- Фаза осмысления;

- Фаза рефлексии.

Этапы

Вызов

Приемы

Реализация

- «Мозговой штурм»

- кластеры

- концептуальное колесо

- Прогнозирование (по портрету, картине)

- Прогнозирование по ключевым словам

- таблица тонких и толстых вопросов

- Формулировка вопросов, ответы на которые нужно найти в тексте

- круги по воде

- Таблица «З–Х–У»

- верные и неверные утверждения

Рефлексия

- Чтение текста с маркировкой по методу insert

- стратегия «Идеал»

- стратегия «фишбоун»

- зигзаг

- Выделение ключевых слов подчёркиванием

- поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы

-чтение текста с остановками

- Синквейн

- Возвращение к ключевым словам, верным и неверным утверждениям

- Достраивание кластера из ключевых слов

- Ответы на поставленные вопросы.

- Организация устных и письменных круглых столов.

- Организация различных видов дискуссий.

- Написание творческих работ.

- Исследования по отдельным вопросам темы и т.д.

Развитие критического мышления: ход работы

- Фаза вызова : активизация знаний по теме, выявление их личностной важности для учеников, формулировка цели работы

- Возможные приемы : составление списка известной информации, обсуждение того, что уже ученики знают о данной теме/проблеме, предположения по заголовку, ключевым словам, картинкам, верные-неверные утверждения, перепутанный список событий и т.д.

Развитие критического мышления: ход работы

- Фаза осмысления : на основе выявленного личностного смысла организуется работа с информацией, достижение цели работы

- Возможные приемы : поиск ответов на поставленные в первой части вопросы, маркировка текста, поиск ответов на while-reading questions , обсуждение и сравнение мнения одноклассников и т.д.

Развитие критического мышления: ход работы

- Фаза рефлексии : систематизация полученного материала, соотнесение новой информации со старой, выработка личной позиции

- Возможные приемы : ответы на поставленные вопросы, формулировка и аргументирование собственного мнения, организация дискуссий, письменные работы.

Развитие критического мышления: методы и приемы

«Мозговой штурм»

Цель использования:

1) выяснение того, что знают дети по теме;

2) набрасывание идей, предположений по теме;

3) активизация имеющихся знаний.

Стадия использования: фаза вызова.

Прием “Пометки на полях”

- Прием “Пометки на полях” работает на стадии осмысления. Во время чтения учебного текста дается целевая установка: по ходу чтения статьи делать в тексте пометки.

- Учителю необходимо предварительно определить текст или его фрагмент для чтения с пометками, напомнить правила расстановки маркировочных знаков, обозначить время, отведенное на работу, проверить работу.

- Маркировочные пометки:

- Знаком “галочка” отмечают информацию, которая известна ученику.

- Знаком “плюс” отмечают новую информацию, новые знания.

- Знаком “вопрос” отмечается то, что осталось непонятно и требует дополнительных сведений.

- После прочтения текста учащиеся заполняют таблицу, количество граф которой соответствует числу знаков маркировки:

“ V” - знаю

“ +” - новое

“ ?” - есть вопросы

Чему учит данная технология?

- Развивает мыслительные навыки учащихся, необходимые не только в учебе, но и в обычной жизни.

Наиболее существенным достоинством данной технологии является то, что она позволяет

- сделать процесс обучения личностно-ориентированным, деятельностным,

- ставить и решать новые, нетрадиционные образовательные задачи: формирование и развитие исследовательских, информационных, коммуникативных и других умений учащихся,

- развивать их мышление и креативные способности,

- формировать модельные представления.

Данная технология позволяет сильным учащимся развивать свои таланты, ученикам со средними способностями добиться новых положительных результатов.

В процессе чтения, слушания, письма при выполнении упражнений у учеников формируются основные мыслительные операции (анализа,синтеза,классификации, сравнения, аналогии и т.д.). Развиваются такие качества как сотрудничество, ответственность, доброжелательность

На практике существуют некоторые трудности:

- тратить значительно больше времени на подготовку; нет никаких методических разработок.

- не на каждом уроке технология применима, так как отработка некоторых приёмов требует большого количества времени

- применение каких – то отдельных приёмов к результату не приводит

- учителю приходится перестраивать систему своей работы

Название приёма

Описание метода

ЗХУ

(Знаю. Хочу узнать. Узнал)

(можно использовать на всех этапах урока: вызов, осмысление, рефлексия)

На доске чертится таблица с 3 колонками:

«Знаю. Хочу узнать. Узнал».

В начале урока до предъявления самого теста учитель предлагает обучающимся вспомнить все, что они знают по теме текста (урока). Ученики высказываются. Учитель записывает их высказывания в 1-ю колонку.

Учитель не должен высказывать свое мнение, например, правильно/неправильно, нравится/не нравится. Иногда может возникнуть ситуация, когда заявленная тема незнакома учащимся, когда у них нет достаточных знаний и опыта для выработки суждений и умозаключений. В этом случае можно попросить их высказать предположения или прогноз о возможном предмете и объекте изучения.

После того, как будет собрана вся имеющаяся у класса информация, учитель просит учеников ответить на вопрос: «Что вы хотели бы узнать ещё по теме текста (урока)?» Ученики высказываются, учитель записывает их ответы во вторую колонку «Хочу узнать».

В конце урока на этапе рефлексии учитель вновь обращает внимание учеников на таблицу «ЗХУ» и интересуется, оправдались ли их ожидания, удалось ли им узнать все, что они хотели. Если остаются неотвеченные вопросы, они переносятся на домашнее задание. Обычно это вопросы исследовательского характера, ответы на которые требуют использования исследовательских методов и обращения к дополнительной справочной литературе и ресурсам Интернет.

Развивающий потенциал

1. Позволяет провести ревизию базовых (фоновых) знаний обучающихся, активизируя долговременную память («Знаю»).

2. Развивает прогностические умения.

3.Развивает познавательную деятельность, любознательность («Хочу узнать»).

4. Формирует умение классифицировать информацию.

5.Нацеливает учеников на планирование своей деятельности, повышает мотивацию, ведь каждый ученик будет стараться найти ответы на интересующие именно его вопросы. Индивидуализирует процесс получения и усвоения нового знания («Хочу узнать»).

6. Развивает навык постановки вопросов, а с точки зрения лингвистики учит обучающихся задавать общие и специальные вопросы на иностранном языке (порядок слов в вопросительном предложении) («Хочу узнать»).

7.Развивает умение планирования стратегии своей деятельности в течение всего урока с последующей рефлексией в конце урока («Хочу узнать», «Узнал»).

8.Развивает умения поисковой и исследовательской деятельности .

speak about…

understand the information…

give arguments…

find necessary information…

express my attitude to…

Work / help/ understand/use…

Форма самооценки своей деятельности на уроке

My participation in the lesson

Мое участие в уроке

My feelings and emotions during the lesson

Мои чувства и эмоции во время урока

My difficulties

Мои затруднения

Valuable thoughts for me from the lesson

Ценные мысли от урока для меня

After this lesson I am…

1. great!

3. inspired!

2. puzzled

4. discontented…

недоволен

5. enthusiastic

7. in love with English

6. tired

разочарован

10. thankful

9. interested

8. frustrated

благодарен

Прием чтения с остановками

- Главным требованием считается следующее: текст должен быть незнакомым для учащихся, обладать динамичным сюжетом, небольшим объемом.

- Упражнение «Прогнозирование»: учащимся предлагается спрогнозировать дальнейшие действия героя в сложной для него ситуации выбора.

- Ученики могут вносить свои предположения о дальнейшем развитии истории, о чувствах и мыслях героев, мотивах их поступков и становятся внимательными и вдумчивыми читателями (слушателями). Неважно, что их предположения могут не подтвердиться (здесь в принципе нет правильных и неправильных ответов), важно другое: каждый ученик вдумчиво относится к тексту, тогда он становится ему ближе, понятнее, ему хочется читать и слушать дальше, чтобы понять, почему именно так разворачиваются события.

Приемы работы с текстом:

- Прием составления плана позволяет глубоко осмыслить и понять текст. Для построения плана целесообразно по мере чтения последовательно задавать себе вопрос «О чем здесь говорится?».

- Прием составления граф-схемы . Граф-схема – это способ моделирования логической структуры текста. Выделяют два вида граф-схемы – линейная и разветвленная. Средствами графического изображения являются абстрактные геометрические фигуры (прямоугольники, квадраты, овалы, круги и т.д.), символические изображения и рисунки и их соединения (линии, стрелки и т.д.). Граф-схема от плана отличается тем, что в ней наглядно отражены связи и отношения между элементами.

- Прием тезирования представляет собой формулирование основных тезисов, положений и выводов текста. Прием составления сводной таблицы – позволяет обобщить и систематизировать учебную информацию. Прием комментирования является основой осмысления и понимания текста и представляет собой самостоятельное рассуждение, умозаключение и выводы по поводу прочитанного текста.

- Прием логического запоминания учебной информации включает следующие компоненты: самопроверка по вопросам учебника или вопросам, составленным самим учащимся; пересказ в парах с опорой на конспект, план, граф-схему и пр.; составление устной или письменной аннотации учебного текста с опорой на конспект; составление сводных таблиц, граф-схем и пр.; подготовка докладов и написание рефератов текста двух видов – констатирующего и критического – с опорой на конспект, план текста по одному или нескольким источникам, включая Интернет-сеть и публикации в СМИ.

Дискуссия

- Дискуссия – еще одно средство формирования универсальных учебных действий школьников. Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и письменной форме. Для становления способности к самообразованию очень важно развивать именно письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого – основное звено школы (5-8 классы). Следует обратить внимание на развитие тех коммуникативных умений, которые являются предпосылкой успешно проведенной письменной дискуссии: четко письменно излагать свое мнение, понимать точки зрения своих одноклассников, выраженные письменно, задавать вопросы на понимание, вступать в спор с автором письменного текста в ситуации, когда автор может (не может) ответить читателю. Эти коммуникативные умения могут послужить основой для серьезной работы в дальнейшем с текстами (документами, первоисточниками и т.п.), в которых содержатся разные точки зрения, существующие в той или иной области знаний.

Работа в парах

- Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа парами. Реализовываться она, например, может так. Ученики получают задание под одним и тем же номером: один ученик становится исполнителем – он должен выполнять это задание, а другой – контролером – должен проконтролировать ход и правильность полученного результата. При этом у контролера имеется подробная инструкция выполнения задания. При выполнении следующего задания дети меняются ролями: кто был исполнителем становится контролером, а контролер – исполнителем.

- Использование парной формы контроля позволяет решить одну важную задачу: учащиеся, контролируя друг друга, постепенно научаются контролировать и себя, становятся более внимательными. Объясняется это тем, что внимание, являясь внутренним контролем, формируется на базе внешнего контроля.

Групповые формы работы. Театрализация.

- Персонификация – реально существовавшее лицо участвует в игре как помощник учителя, консультант, член жюри и др.

- Интервью – ученики задают вопросы герою или автору.

- Путешествие – проверка картографических навыков.

- Историческое письмо или телеграмма . Узнай, кто мог быть автором.

- Рассказ-защита (герб, город, растение, памятник культуры и др.).

- «Кто я?» Ученик в костюме какого-то персонажа рассказывает о нем. Учащиеся угадывают, кто он.

Приемы и методы, способствующие развитию метапредметных умений на уроках английского языка

- “ Ромашка Блюма”

- “ Толстые” и “тонкие” вопросы”

- «Кластер»

- «Фишбон» (“Fishbone”)

- Синквэйнз (Cinqwayns)

- «Шесть думающих шляп» (the Six Thinking Hats)

- Window Notes Strategy

«Ромашка вопросов» (или «Ромашка Блума»)

Систематика вопросов, основанная на созданной известным американским психологом и педагогом Бенджамином Блумом таксономии учебных целей по уровням познавательной деятельности (знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка). «Блум» в переводе с немецкого языка - «цветок»,

Шесть лепестков — шесть типов вопросов.

Типы вопросов в «Ромашке»

Простые вопросы — вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какие-то факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию.

Уточняющие вопросы . «Если я правильно понял, то …?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о …?».

Интерпретационные (объясняющие) вопросы . Обычно начинаются со слова «Почему?».

Творческие вопросы . В вопросе есть частица «бы», элементы условности, предположения, прогноза.

Оценочные вопросы . Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов.

Практические вопросы . Если вопрос направлен на установление взаимосвязи между теорией и практикой, мы называем его практическим. « «Как бы вы поступили на месте героя рассказа?».

Развития критического мышления: методы и приемы

« Толстый и тонкий вопросы»

Метод используется при организации взаимоопроса, опроса на уроке, парной и групповой работы.

- Стадия использования: фаза осмысления и рефлексии.

Толстые вопросы

Тонкие вопросы

Дайте три объяснения почему….?

Объясните почему….. ?

В чем различие……?

Кто…..?

Что…?.

Когда…?..

Прием «Толстый и тонкий вопросы» известен и используется в следующих обучающих ситуациях:

- Для организации взаимоопроса . После изучения темы учащимся предлагается сформулировать три «тонких» и три «толстых» вопроса, связанных с пройденным материалом. Затем они опрашивают друг друга, используя свои таблицы.

- Для начала беседы по изучаемой теме . Если просто спросить: «Что вас интересует в данной теме?», есть вероятность, что вопросы окажутся необдуманными и скороспелыми. Если же после небольшого вступления попросить учащихся сформулировать хотя бы по одному вопросу в каждую графу, то уже можно судить об основных направлениях изучения темы, которые интересуют учащихся.

- Для определения вопросов, оставшихся без ответа после изучения темы.

Кластер

- Кластерный анализ – это совокупность методов, позволяющих классифицировать многомерные наблюдения. Термин «кластерный анализ» впервые ввел известный американский психолог Роберт Чоут ТРИОН (Robert C. Tryon) в 1939 году. Главным вкладом в методологию психологии стали его статьи, посвященные психометрике и его деятельность по развитию основных методик кластерного анализа.

Значение слова Cluster

- Пучок, гроздь ( a cluster of grapes)

- Группа (a cluster of people)

Cluster - Method - графический приём систематизации материала.

Мысли не громоздятся, а “гроздятся”, т. е. располагаются в определённом порядке.

Технология составления:

- Запись слов вокруг основного слова. Они обводятся и соединяются с основным словом;

- Каждое новое слово образует собой новое ядро, которое вызывает дальнейшие ассоциации. Таким образом, создаются ассоциативные цепочки;

- Взаимосвязанные понятия соединяются линиями.

- Ключевое слово;

language

territory

capital

Geographical position

population

Country

Main cities

Places of interest

traditions

holidays

Political system

63

language

territory

capital

Geographical position

population

Australia

Main cities

Places of interest

traditions

holidays

Political system

64

Кластер пострановедению

200 nationalities live in…

About 20 million people

population

70% live in cities

Australia

Natives

65

The best way to learn English is

to work thoughtfully

to work hard

way

to use CDs

to do exercises carefully

to use the dictionary

to listen attentively

66

Кластер « Real Friends »

Agra

India

4

pools

garden

Taj

Mahal

materials

outside

White

marble

Precious

stones

inside

stones

glass

2

floors

8

rooms

Возможности использования:

- Кластеры могут стать ведущим приёмом на стадии вызова,

- Систематизация информации, полученной до знакомства с основным источником (текстом) в виде вопросов или заголовков смысловых блоков; на стадии рефлексии,

- Исправление неверных предположений в предварительных кластерах, заполнение их на основе новой информации, установление причинно-следственных связей между отдельными смысловыми блоками (индивидуально и в группах) .

68

Возможности использования:

- При систематизации, повторении материала;

- При работе с текстом;

- При повторении в начале урока;

- При введении в тему;

- При сборе необходимого языкового материала;

- При контроле.

68

Cтратегия анализа проблемных ситуаций «Fishbone». «Fishbone» в переводе с английского языка значит «рыбная кость» или «скелет рыбы». Стратегия «Fishbone» - это модель постановки и решения проблемы, которая позволяет описать и попытаться решить целый круг проблем (поле проблем). Схемы ««Fishbone»» были придуманы профессором Каору Исикава (Ишикава), поэтому часто называютсядиаграммы Исикава(Ишикава). Эта графическая техника помогает определить возможные причины проблемы.

Использование метода “Fishbone”

Порядок работы с использованием стратегии «Fishbone»

Голова рыбы -проблема.

Верхние кости - причины

Нижние кости -факты и аргументы

Хвост - вывод

Порядок работы с использованием стратегии «Fishbone»

- В начале рисунка, после обсуждения, записывается формулировка проблемы.

- Путем анализа источников, текста или видеофильма учащиеся, выделяют причины и аргументы, подтверждающие их предположения

- Путем анализа связки «причины-аргументы» учащиеся синтезируют вывод, который записывается в конечной части рисунка.

Учащиеся, овладевающие стратегией «Fishbone», приобретают такие метапредметные компетенции как

- критическое мышление;

- взаимодействие в группах;

- планирование и осуществление исследовательской деятельности;

- истолкование прочитанного и формулирование своей позиции, адекватное понимание текста;

- осознанное чтение текстов вслух и про себя с извлечением необходимой информации.

Синквэйн (Cinqwayn)

- Синквейн (от фр. cinquains , англ. cinquain ) — пятистрочная стихотворная форма, возникшая в США в начале ХХ века под влиянием японской поэзии. В дальнейшем стала использоваться (в последнее время, с 1997 года, и в России) в дидактических целях, как эффективный метод развития образной речи, который позволяет быстро получить результат . Ряд методистов полагает, что синквейны полезны в качестве инструмента для синтезирования сложной информации, в качестве среза оценки понятийного и словарного багажа учащихся.

Как составить синквэйн

- Первая строка — тема синквейна ( одно слово –существительное или местоимение), которое обозначает объект или предмет, о котором пойдет речь.

- Вторая строка — два слова (чаще всего прилагательные или причастия), они дают описание признаков и свойств выбранного в синквейне предмета или объекта.

- Третья строка — образована тремя глаголами или деепричастиями, описывающими характерные действия объекта.

- Четвертая строка — фраза из четырёх слов, выражающая личное отношение автора синквейна к описываемому предмету или объекту.

- Пятая строка — одно слово-резюме, характеризующее суть предмета или объекта.

Примеры синквейнов

Theme « A real friend »

- Friend

- The best, reliable

- Trust, help, care

- A friend in need is a friend indeed.

- (class) mate, comrade, girl (boy) friend.

Примеры синквейнов

На тему "Природа" 1. Жизнь 2. Плодородная, кормящая 3. Рождаться, жить, существовать 4. Природа - это бесконечный источник вдохновения 5. Мать-земля

Примеры синквейнов

- На тему о здоровье 1. Ценность 2. Благополучное, необходимое 3. Жить, богатеть, процветать 4. Здоровье - это красота в любом возрасте 5. Благо

Синквейны полезны

- в качестве инструмента для синтезирования сложной информации

- в качестве среза оценки понятийного и словарного багажа учащихся.

Метод шести шляп

- — это простой и практичный способ преодолеть подобные трудности посредством разделения процесса мышления на шесть различных режимов, каждый из которых представлен шляпой своего цвета.

В основе данного метода

лежит идея параллельного мышления. Традиционное мышление основано на полемике, дискуссии и столкновении мнений. Однако при таком подходе часто выигрывает не лучшее решение, а то, которое более успешно продвигалось в дискуссии. Параллельное мышление — это мышление, при котором различные точки зрения и подходы не сталкиваются, а сосуществуют.

Обычно, когда мы пытаемся думать над решением практической задачи, мы сталкиваемся с несколькими трудностями.

- Во-первых , мы часто вообще не склонны думать над решением, вместо этого ограничиваясь эмоциональной реакцией, которая предопределяет наше дальнейшее поведение.

- Во-вторых , мы испытываем неуверенность, не зная, с чего начать и что делать.

- В-третьих , мы пытаемся одновременно удерживать в уме всю информацию, относящиеся к задаче, быть логичными, следить, чтобы наши собеседники были логичными, быть креативными, быть конструктивными и так далее, и всё это обычно не вызывает ничего, кроме путаницы и смятения.

-

- Эдвард Де Боно решил разделить все процессы на шесть типов.

- Методика "Шесть шляп мышления" позволяет последовательно «включать» разные типы мышления, а значит, ставит крест на спорах до посинения.Чтобы методика лучше запоминалась, нужен был яркий образ.

- Эдвард де Боно решил связать типы мышления с цветными шляпами. Дело в том, что в английском языке шляпа обычно ассоциируется с видом деятельности — шляпа кондуктора, полисмена и т.д. Словосочетание "надеть чью-либо шляпу" означает заниматься конкретной деятельностью. Человек, мысленно надевая шляпу определенного цвета, выбирает в данный момент тип мышления, который с ней ассоциируется.

Желтая шляпа: логический позитив. Почему это стоит сделать? Каковы преимущества? Почему это можно сделать? Почему это сработает ? Красная шляпа: чувства и интуиция Какие у меня по этому поводу возникают чувства? Зеленая шляпа: креативность. Каковы некоторые из возможных решений и действий? Каковы альтернативы? Синяя шляпа: управление процессом. Ч его мы достигли? Что нужно сделать дальше? Черная шляпа: критика. Сработает ли это? В чем недостатки? Что здесь неправильно? Белая шляпа: информация Какой мы обладаем информацией? Какая нам нужна информация?

«Шесть шляп»

- Каждому участнику мастер-класса вверяется одна из шести шляп. Причем, могут использоваться настоящие разноцветные шляпы, сделанные из картона. Каждому предлагается представить свой опыт, свои впечатления и мысли по изученному тексту «Сингапур», исходя из цвета шляпы.

- Этот метод побуждает учащихся к разнообразной, «разноцветной» оценке изученного и пережитого, что и является одной из важных характеристик критического мыслителя. Эти оценки могут быть ценны сами по себе, а могут быть использованы при написании заключительного эссе.

- - Итак, сейчас каждый из Вас «наденет» виртуальную шляпу и поразмышляет шестью разными способами.

- 1. Белая шляпа - статистическая (событие оценивается на основе данных статистики).

- 2. Жёлтая шляпа - позитивная (положительная оценка события).

- 3. Чёрная шляпа - негативная (отрицательная оценка события).

- 4. Зелёная шляпа - творческая (самые невероятные, необычные идеи).

- 5. Красная шляпа - эмоциональная (чувства, которые вызывает у вас данное событие).

- 6. Синяя шляпа - аналитическая (отвечает на вопрос: почему? зачем?). Обобщает всё услышанное от предыдущих участников.

- Но будем помнить, что важная задача фазы рефлексии – определение направлений для дальнейшего развития…

Как применить методику "Шесть шляп мышления" на уроках английского языка.

- При изучении английского языка можно использовать данную методику при обучении монологическому высказыванию.

- Например, взять сказки на английском языке типа "Колобок", "Репка", "Лиса и журавль". Они по объему небольшие и все дети знают их сюжет

Этапы работы:

- прочитать и перевести сказку;

- "надеть" красную шляпу и проанализировать сказку с позиции чувств и эмоций;

- "надеть" черную шляпу и высказать критику в адрес героя сказки;

- "надеть" зеленую шляпу и придумать свой конец сказки.

Использования метода "Шести шляп»на примере текста « What is St Valentine’s Day? »

Этапы работы:

- П рослушайте/ прочитайте текст.

- "Наденьте «белую шляпу» и найдите факты празднования Дня святого Валентина.

- "Наденьте" красную шляпу и выскажите свои чувства по поводу празднования Дня святого Валентина.

- "Наденьте" черную шляпу и выскажите критику(отрицательные черты) по поводу празднования Дня святого Валентина.

- "Наденьте " желтую шляпу и перечислите положительные черты празднования Дня святого Валентина.

- "Наденьте" зеленую шляпу и предложите свой вариант празднования Дня святого Валентина.

Эдвард де Боно Зачем нужен метод "Шести думающих шляп»? Изобретенный Эдвардом де Боно, этот инструмент особенно полезен для оценки инновационных, необычных и провокационных идей, предложений и ситуаций. Хотя коллективное мышление представляет собой в большинстве случаев борьбу различных мнений, метод «Шести думающих шляп» эффективно решает эту проблему, заставляя всех участников думать параллельно. Одевая шляпу определенного цвета, все участники должны смотреть на задачу с соответствующего этой шляпе ракурса

Технология “ Window Notes Strategy ”

- “ Window Notes Strategy ” –это технология, созданная Ричардом В. Стронгом, Харвей Сильвером и их коллегами(2003).

- Она развивает у учащихся навыки делать пометки во время чтения, письма или прослушивания, способность выражать собственные идеи, чувства и ставить перед собой вопросы.

- ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ

- При заполнении таблиц ученики испытывают меньше затруднений, чем при их чтении, так как зрительно контролируют свои действия.

- Обучая структуре написания письма личного характера и эссе, ученики заполняют таблицу, кратко ответив на вопросы.

- Эта работа может проходить поэтапно в ходе изучения определённой темы, а может в течение одного из заключительно-обобщающих уроков по теме.

- В результате такой работы ученики приобретают навык написания чётко структурированного, логичного и арументированного высказывания на заданную тему.

- Пре

Пример таблицы при обучении написания эссе для выражения своего мнения о какой-либо проблеме.

Каждое «окно» данной таблицы соответствует определённому абзацу эссе, вопросы в левой части таблицы – план написания эссе. Возможно добавление в таблицу фраз-клише.

What is the problem?

3-4 предложения о проблеме эссе

What is your opinion?

Why do you think so? (2)

2 аргументированных высказывания

What is the opposite point of view? Why can people think so? What can you object to it?

2аргументированных высказывания, противоположных Вашему +1 Ваш контраргумент

Do people have different points of view on this problem? Whom do you support?

2-3 предложения + повтор Вашей точки зрения.

Образец таблицы при обучении написания письма личного характера. Каждое «окно» - это абзац, и соответственно, требует пропуска строки.

Адрес автора

Stavropol

Russia

Дата

04/06/2014

Обращение

Dear Bill,

Благодарность за полученное письмо, извинения что долго не писал(а)

Thanks for your letter. It was great to hear from you. Sorry, I haven’t been in tou с h for so long. + одно предложение по теме письма .

Тема письма – 4-5 предложений. Отвечаем на 3 вопроса. Задаем три вопроса.

Прощание и упоминание о дальнейших контактах

I have to end my letter because my mother asks me to go shopping with her. Hope to hear from you soon.

Завершающая фраза

Much love,

Подпись

Kate

Учащиеся, овладевающие стратегией « Window Notes Strategy »

- приобретают навык написания чётко структурированного, логичного и аргументированного высказывания на заданную тему.

Советы методистов:

- не давать ученикам готовых решений;

- использовать задания без «единственно верного ответа»;

- использовать возможности для обмена идеями;

- сопоставлять и сравнивать как можно больше;

- классифицировать идеи, предметы и т. д.;

- идти от знания к оцениванию (см. таксономию Блума и примеры формулировок заданий: http://www.edpsycinteractive.org/topics/cognition/bloom.html ).

Что даёт данная технология?

- Способность к целеполаганию

- Критический анализ и оценку информации

- Способность самостоятельно выявить проблему, ее причины и следствия.

- Умение выражать свою мысль ясно и чётко.

- Способность успешно взаимодействовать с другими людьми.

- Способность к рефлексии.

Успехов! Спасибо за внимание!