Системно-деятельностный подход – основа стандартов второго поколения

Цель семинара:

совершенствование теоретической и практической подготовки педагогов по вопросу использования системно-деятельностного подхода в обучении.

Задачи семинара:

- познакомить учителей с системно-деятельностным подходом как основой стандартов второго поколения;

- познакомить учителей с дидактическими принципами и технологией деятельностного метода;

- рассмотреть отличия деятельностного и знаниевого подходов.

Не надо давать рыбу,

надо научить eЁ ловить.

Система дидактических принципов:

1) Принцип деятельности - учащийся не получает готовое знание, а добывает его сам в результате собственной деятельности (является не объектом, а субъектом деятельности).

2) Принцип непрерывности - преемственность между всеми ступенями обучения.

3) Принцип целостности - формирование учащимися не разрозненного («куча дров»), а обобщенного целостного представления о мире (природе, обществе, самом себе).

4) Принцип минимакса - школа должна предложить ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний).

5) Принцип психологической комфортности - снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса .

6) Принцип вариативности - формирование учащимися способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора.

7) Принцип творчества - максимальная ориентация на творческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой деятельности.

критерии результативности урока:

1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику.

2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений и т. п.).

3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие степень активности учащихся в учебном процессе.

4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать вопросы.

5. Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески.

6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки (происходит специальное формирование контрольно-оценочной деятельности у обучающихся).

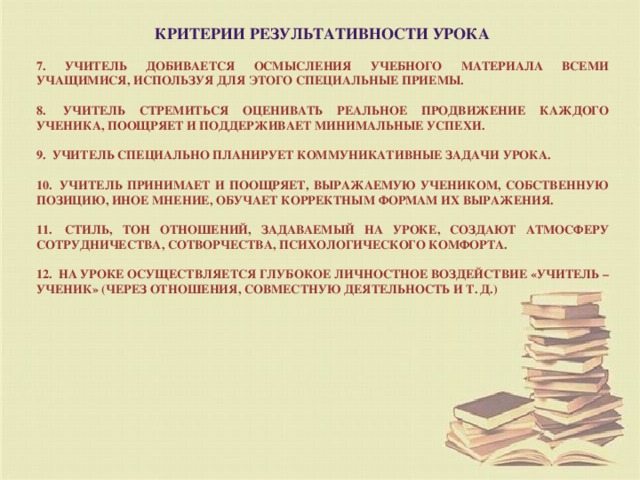

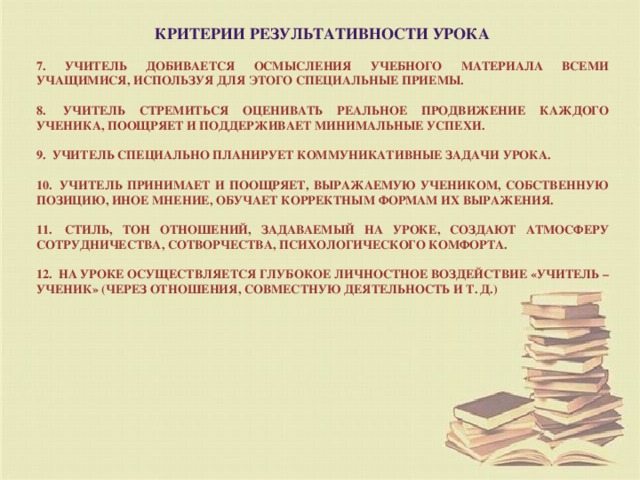

Критерии результативности урока

7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, используя для этого специальные приемы.

8. Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и поддерживает минимальные успехи.

9. Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока.

10. Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную позицию, иное мнение, обучает корректным формам их выражения.

11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта.

12. На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – ученик» (через отношения, совместную деятельность и т. д.)

Характеристика изменений в деятельности педагога, работающего по ФГОС

Предмет изменений

Традиционная деятельность учителя

Подготовка к уроку

Деятельность учителя, работающего по ФГОС

Учитель пользуется жестко структурированным конспектом урока

Учитель пользуется сценарным планом урока, предоставляющим ему свободу в выборе форм, способов и приемов обучения

При подготовке к уроку учитель использует учебник и методические рекомендации

Основные этапы урока

Главная цель учителя на уроке

Объяснение и закрепление учебного материала. Большое количество времени занимает речь учителя

При подготовке к уроку учитель использует учебник и методические рекомендации, интернет-ресурсы, материалы коллег. Обменивается конспектами с коллегами

Самостоятельная деятельность обучающихся (более половины времени урока)

Успеть выполнить все, что запланировано

Формулирование заданий для обучающихся (определение деятельности детей)

Организовать деятельность детей:

Формулировки: решите, спишите, сравните, найдите, выпишите, выполните и т. д.

• по поиску и обработке информации;

Формулировки: проанализируйте, докажите (объясните), сравните, выразите символом, создайте схему или модель, продолжите, обобщите (сделайте вывод), выберите решение или способ решения, исследуйте, оцените, измените, придумайте и т. д.

• обобщению способов действия;

• постановке учебной задачи и т. д.

Форма урока

Нестандартное ведение уроков

Преимущественно фронтальная

Взаимодействие с родителями обучающихся

Преимущественно групповая и/или индивидуальная

–

Учитель ведет урок в параллельном классе, урок ведут два педагога (совместно с учителями информатики, психологами и логопедами), урок проходит с поддержкой тьютора или в присутствии родителей обучающихся

Происходит в виде лекций, родители не включены в образовательный процесс

Образовательная среда

Результаты обучения

Информированность родителей обучающихся. Они имеют возможность участвовать в образовательном процессе. Общение учителя с родителями школьников может осуществляться при помощи Интернета

Создается учителем. Выставки работ обучающихся

Создается обучающимися (дети изготавливают учебный материал, проводят презентации). Зонирование классов, холлов

Предметные результаты

Не только предметные результаты, но и личностные, метапредметные

Нет портфолио обучающегося

Создание портфолио

Основная оценка – оценка учителя

Ориентир на самооценку обучающегося, формирование адекватной самооценки

Важны положительные оценки учеников по итогам контрольных работ

Учет динамики результатов обучения детей относительно самих себя. Оценка промежуточных результатов обучения

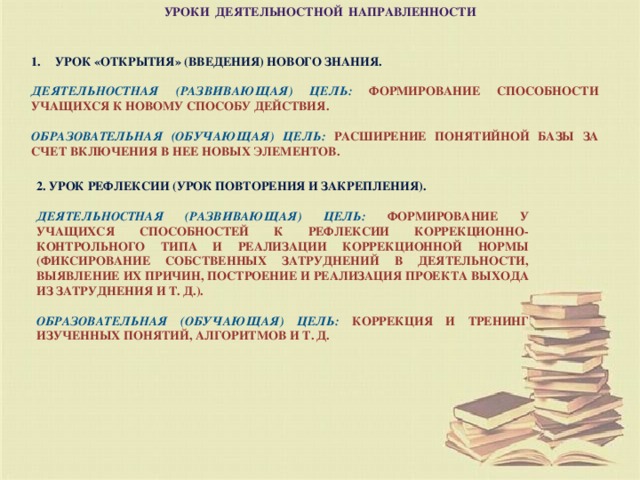

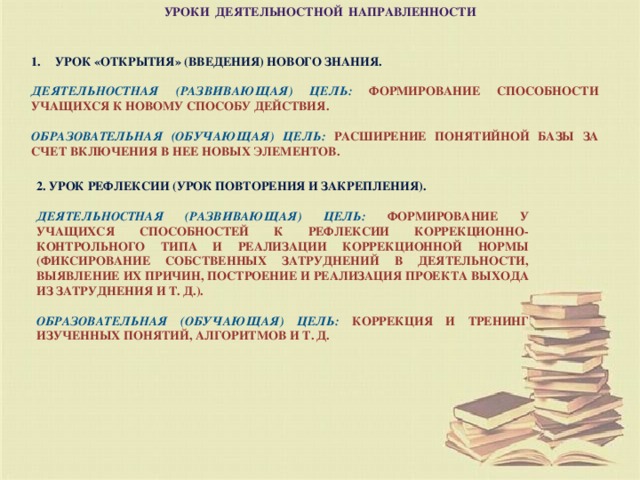

Уроки деятельностной направленности

- Урок «открытия» (введения) нового знания.

Деятельностная (развивающая) цель: формирование способности учащихся к новому способу действия.

Образовательная (обучающая) цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов.

2. Урок рефлексии (урок повторения и закрепления).

Деятельностная (развивающая) цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и реализация проекта выхода из затруднения и т. д.).

Образовательная (обучающая) цель: коррекция и тренинг изученных понятий, алгоритмов и т. д.

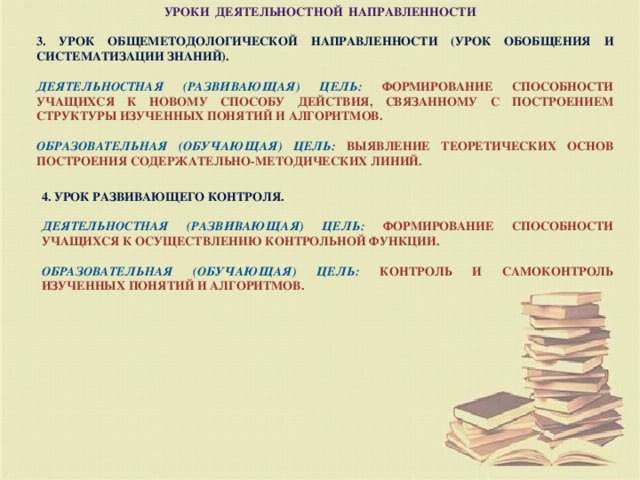

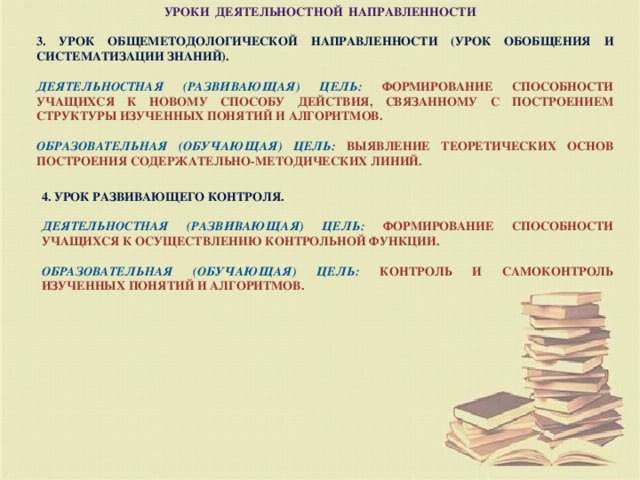

Уроки деятельностной направленности

3. Урок общеметодологической направленности (урок обобщения и систематизации знаний).

Деятельностная (развивающая) цель: формирование способности учащихся к новому способу действия, связанному с построением структуры изученных понятий и алгоритмов.

Образовательная (обучающая) цель: выявление теоретических основ построения содержательно-методических линий.

4. Урок развивающего контроля.

Деятельностная (развивающая) цель: формирование способности учащихся к осуществлению контрольной функции.

Образовательная (обучающая) цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов.

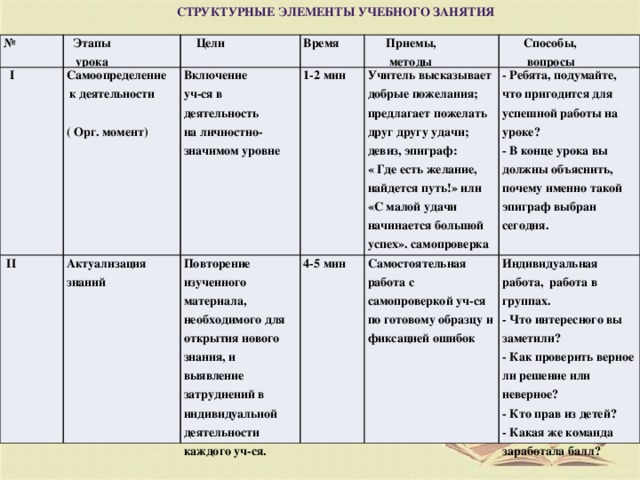

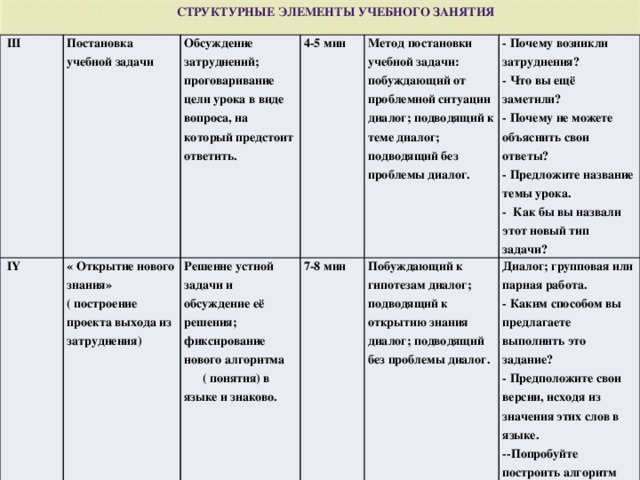

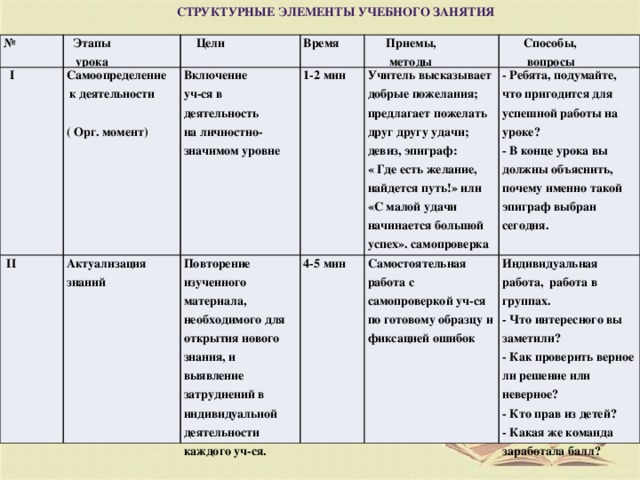

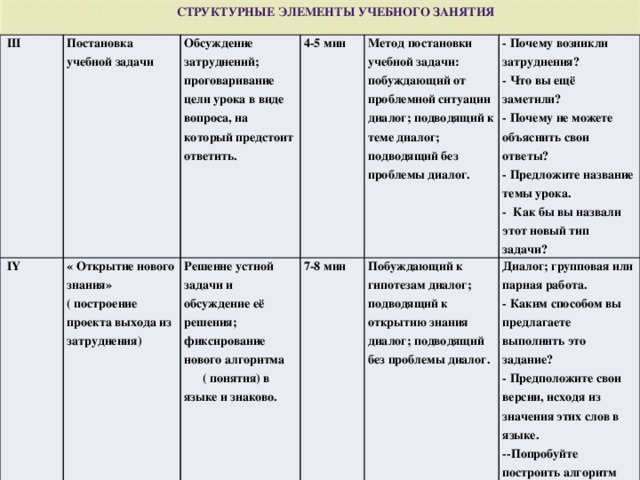

Структурные элементы учебного занятия

№

I

Этапы

Cамоопределение

II

урока

Цели

Актуализация знаний

Время

к деятельности

Включение

Приемы,

1-2 мин

( Орг. момент)

уч-ся в деятельность

Повторение изученного материала, необходимого для открытия нового знания, и выявление затруднений в индивидуальной деятельности каждого уч-ся.

4-5 мин

на личностно-

методы

Учитель высказывает добрые пожелания; предлагает пожелать друг другу удачи;

Способы,

девиз, эпиграф:

значимом уровне

Самостоятельная работа с самопроверкой уч-ся по готовому образцу и фиксацией ошибок

- Ребята, подумайте, что пригодится для успешной работы на уроке?

вопросы

« Где есть желание, найдется путь!» или «С малой удачи начинается большой успех». самопроверка д/з.

- В конце урока вы должны объяснить, почему именно такой эпиграф выбран сегодня.

Индивидуальная работа, работа в группах.

- Что интересного вы заметили?

- Как проверить верное ли решение или неверное?

- Кто прав из детей?

- Какая же команда заработала балл?

Структурные элементы учебного занятия

III

Постановка учебной задачи

IY

« Открытие нового знания»

Обсуждение затруднений; проговаривание цели урока в виде вопроса, на который предстоит ответить.

4-5 мин

Решение устной задачи и обсуждение её решения; фиксирование нового алгоритма ( понятия) в языке и знаково.

( построение проекта выхода из затруднения)

7-8 мин

Метод постановки учебной задачи: побуждающий от проблемной ситуации диалог; подводящий к теме диалог; подводящий без проблемы диалог.

Побуждающий к гипотезам диалог; подводящий к открытию знания диалог; подводящий без проблемы диалог.

- Почему возникли затруднения?

- Что вы ещё заметили?

Диалог; групповая или парная работа.

- Почему не можете объяснить свои ответы?

- Каким способом вы предлагаете выполнить это задание?

- Предложите название темы урока.

- Предположите свои версии, исходя из значения этих слов в языке.

- Как бы вы назвали этот новый тип задачи?

--Попробуйте построить алгоритм решения.

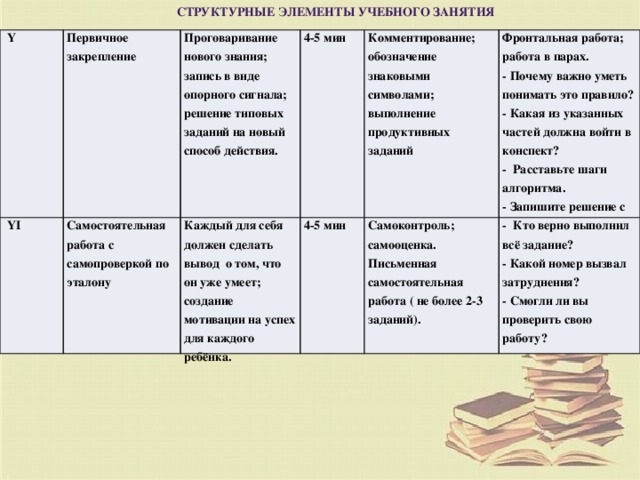

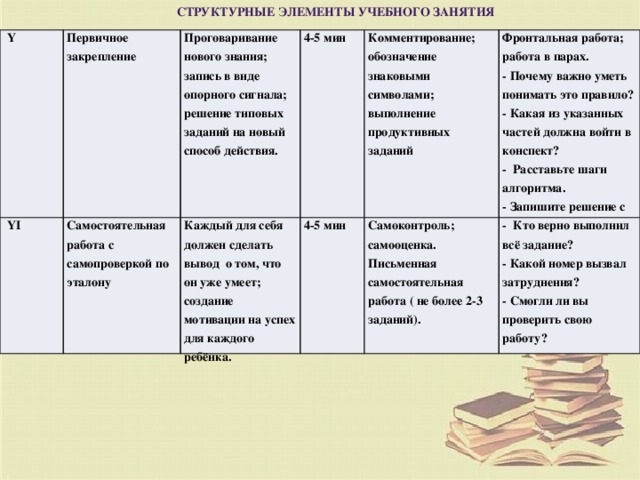

Структурные элементы учебного занятия

Y

Первичное закрепление

YI

Проговаривание нового знания; запись в виде опорного сигнала; решение типовых заданий на новый способ действия.

Самостоятельная

работа с самопроверкой по эталону

4-5 мин

Каждый для себя должен сделать вывод о том, что он уже умеет; создание мотивации на успех для каждого ребёнка.

Комментирование; обозначение знаковыми символами; выполнение продуктивных заданий

4-5 мин

Самоконтроль; самооценка.

Фронтальная работа; работа в парах.

Письменная самостоятельная работа ( не более 2-3 заданий).

- Почему важно уметь понимать это правило?

- Кто верно выполнил всё задание?

- Какой номер вызвал затруднения?

- Какая из указанных частей должна войти в конспект?

- Смогли ли вы проверить свою работу?

- Расставьте шаги алгоритма.

- Запишите решение с комментированием.

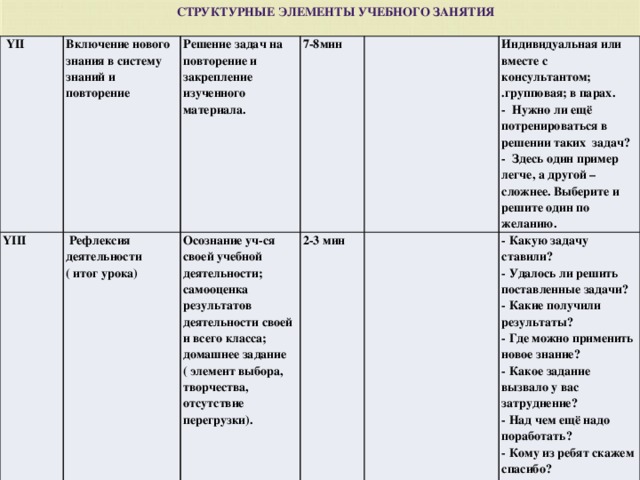

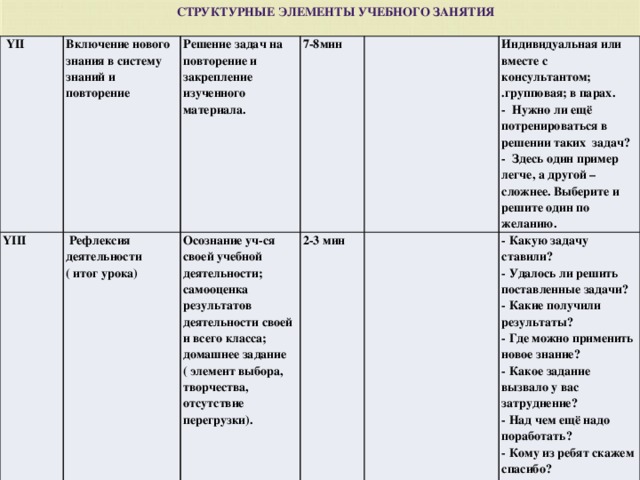

Структурные элементы учебного занятия

YII

Включение нового знания в систему знаний и повторение

YIII

Решение задач на повторение и закрепление изученного материала.

Рефлексия деятельности

( итог урока)

Осознание уч-ся своей учебной деятельности; самооценка результатов деятельности своей и всего класса; домашнее задание ( элемент выбора, творчества, отсутствие перегрузки).

7-8мин

2-3 мин

Индивидуальная или вместе с консультантом; .групповая; в парах.

- Нужно ли ещё потренироваться в решении таких задач?

- Какую задачу ставили?

- Здесь один пример легче, а другой – сложнее. Выберите и решите один по желанию.

- Удалось ли решить поставленные задачи?

- Какие получили результаты?

- Где можно применить новое знание?

- Какое задание вызвало у вас затруднение?

- Над чем ещё надо поработать?

- Кому из ребят скажем спасибо?

- Как оцените работу класса?

системно – деятельностный подход является методологической основой концепции новых образовательных стандартов второго поколения.