Сценарий проведения

методического семинара «Развитие профессиональной компетентности педагога или «Путь к успеху».

Цель: способствовать повышению качества профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования.

Задачи:

1. Способствовать активизации имеющихся у педагогов теоретических знаний,

практических умений и навыков в вопросе развития профессиональной компетенции.

2. Привлечь внимание педагогов к рассматриваемому вопросу, повысить их активность, пробудить желание размышлять, способствовать профессиональному росту и успешности педагогов.

3. Содействовать творческому поиску, а также созданию благоприятного психологического климата в группе педагогов дополнительного образования.

Время проведения: 40 мин.

Форма проведения: семинар-практикум.

Методы обучения: проблемно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый.

Слушатели: педагоги дополнительного образования.

Методы проведения: объяснение, беседа, частично-поисковые методы, методы проблемного изложения материала, игровые методы, метод «Рефлексия», педагогический прием «Кластер».

План проведения методического семинара:

1. Организационный момент. Упражнение «Ассоциации». Сувашбаева Г.А.

2. Основная часть:

- Теоретический блок “Целеполагание” Мамбетова Л.М.

- практическое задание

- Теоретический блок «Пути развития профессиональной компетентности».Азнабаева Л.Ф.

- Практическая работа. «Модель профессиональной компетентности педагога». Сувашбаева Г.А.

- «Народная мудрость».

- итоговый продукт «Лестница успеха».

3. Рефлексия. Подведение итогов методического семинара. Сувашбаева Г.А.

Ход методического семинара:

1.Организационный момент. Слайд 1.

Ведущий: 1.Упражнение «Клубочек доброты».

С помощью клубочка поздороваться.

Ведущий берет клубочек и передает его любому участнику, при этом сказав ему какой-либо комплимент. Участник, принявший комплимент отвечает: «Спасибо! Очень приятно! Мне тоже в себе это очень нравиться!» и передает клубочек следующему. И так пока клубочек вновь не вернется к ведущему.

2. Упражнение «Интервью»

(ведущий бросает мяч в руки каждого участника и задаёт вопросы)

- Как Вам удаётся так хорошо выглядеть?

- Что интересного произошло за последнюю неделю?

- Довольны ли вы выбором своей профессии?

- Легко ли Вам признаваться в своих слабостях?

- Есть ли у Вас цель, которую хотите достигнуть в ближайшее время?

- Что помогает вам в осуществлении своих планов?

- Как вы действуете в ситуации неудачи?

- Согласны ли вы с убеждением: «Нас делают слабыми наши мысли»?

- Можете ли вы похвастаться своими достижениями?

- Какие качества Вы в себе цените?

- Часто ли Вам сопутствует удача?

- Назовите людей из нашего коллектива, которых Вы считаете успешными?

Все вопросы, которые я вам задавала так или иначе были связаны со словом «успех». По моим наблюдениям реакция на заданные вопросы была неоднозначной. Кто-то с оптимизмом улыбнулся, а кто-то с сожалением опустил плечи. С чем же это связано? Возможно, кому-то в жизни везет чуть больше, а кому-то чуть меньше. Может кого-то «судьба» балует, потому что любит? А может, есть секрет, которым владеют избранные?

Мне бы хотелось, что бы каждый из вас к концу нашего тренинга «раскрыл для себя этот секрет».

Я предлагаю Вам, принять участие в методическом семинаре в форме семнара-практикума «Развитие профессиональной компетентности педагога или «Путь к успеху».

II Мотивационно-установочный этап

Упражнение «Ассоциации»

- На каждую букву слова придумайте слова – ассоциации понятия «успех» (Работа в группах – 3 мин. Затем каждая группа участников зачитывает свои ассоциации).

| У | удача, упорство, удовлетворение, уверенность, увлечённость…

|

| С | способность, самореализация, самосовершенствование, самодостаточность, счастье, сознательность… |

| П | потребность, потенциал, прогресс, познание, признание, победа… |

| Е | единство (цели, постоянство или единство взглядов) …

|

| Х | харизма… |

У слова «успех» - древнерусские истоки. Это слово происходит от глагола «спеть», который выражал четыре группы значений. Первая – спешно двигаться. Вторая – спешно готовить, запасать. Третья – помогать, способствовать. Четвертая – развиваться, созревать. Если обратиться к толковому словарю Ожегова, то успех - хорошие результаты в работе, учебе, удача в достижении чего-нибудь, общественное признание.

Каждому хотелось бы преуспеть в какой-либо области. Но как правильно распределить ресурсы, расставить приоритеты — и добиться «успеха» знают не многие. Как найти «ключ» к успеху? Если пробовать каждый из них – это путь к провалу.

Упражнение «Лестница успеха»

(Всем участникам раздаются листочки со схематичным изображением лестницы. По ходу выполнения упражнения ведущий даёт указания и задает участникам вопросы, на которые они письменно отвечают).

- Отметьте, на какой ступени вы сейчас находитесь.

- Устраивает ли Вас Ваше местоположение на лестнице?

- Есть ли желание повысить своё местоположение?

- Отметьте, на какой ступени Вам хотелось бы оказаться?

- Почему вы ещё не там? По каким причинам?

- Кто может устранить причины, которые мешают вам двигаться вверх?

- Ваш план действий.

- Когда начнёте действовать?

- Когда вы планируете достичь эту цель?

Ведущий раздает листочки с изображением ключей.

Каждый человек может достичь успеха, нужно иметь осознанное намерение, цель и план его реализации. Итак, 1 ключ – «Цель»

Тот, кто ставит перед собой четкие цели и непоколебимо пытается их добиться — приговорен к успеху. Это — закон Вселенной. Сесил де Милль

III Информационный этап

В сложном и динамично меняющемся мире, профессия учителя по-прежнему

остается востребованной. И вопрос о том, каким быть современному учителю, очень актуальный.

Учителю необходимо уметь преподавать в поликультурном классе и

интегрировать детей со специальными потребностями, эффективно реагировать

на образовательные потребности учащегося, организовывать процесс обучения и

управлять им, использовать ИКТ для обучения, гибко оценивать полученные образовательные результаты. А еще нужно учить детей добывать информацию, понимать

её и применять на практике. Поэтому педагоги нашей школы постоянно учатся и совершенствуются.

Приглашаю Мамбетову Ларису Мухаметвну. Лариса Мухаметовна представит вам теоретическую часть нашего семинара на тему “Целеполагание”, мы своим вспомним, для чего педагогу ставить цели какую роль играют в педагогическом становлении.

Я хочу начать свое выступление с индийской притчи.

Дрона был величайшим мастером стрельбы из лука, и у него всегда было множество учеников. Как-то раз он повесил на дерево мишень и спросил каждого из своих учеников, что тот видит. Первый ученик ответил:

– Учитель! Я вижу дерево и мишень на нем. Другой ученик произнес:

– Я вижу ствол дерева с мишенью, листву, солнце, птиц на небе…

Третий сказал:

– Я вижу тебя, мой Учитель, твоих учеников и дерево, на котором висит мишень.

Остальные отвечали примерно то же самое. Затем Дрона подошел к своему лучшему ученику Арджуне и спросил:

– А ты что видишь, Арджуна?

– Прости, Учитель. Наверное, у меня что-то случилось со зрением. Как я ни стараюсь, не вижу ничего, кроме центра мишени, – последовал ответ.

Дрона повернулся к остальным ученикам и назидательно сказал:

– Знайте: только такой человек может стать Попадающим в Цель.

Чем вызван выбор темы?

Значение цели в жизни человека трудно переоценить. Вся наша жизнь представляет собой процесс постановки и достижения намеченных целей. Одни из них глобальные, к которым мы идем всю жизнь, другие – локальные, их достижение возможно за короткий промежуток времени. Успешность нашей жизни напрямую зависит от того, насколько правильно мы умеем выбирать цели и строить программу для их достижения.

Современные исследования свидетельствуют о том, что в реальном педагогическом процессе цель является определяющим фактором, тем стержнем, вокруг которого педагог объединяет все педагогические средства в систему, определяя место каждого из них.

Компетентность педагога в целеполагании – одна из основных, обеспечивающая успешность всей педагогической деятельности, определяющая характер и способы действий, достижение запланированного результата. При этом именно с ошибками и недостатками в постановке целей и задач связана значительная часть затруднений в осуществлении учебно-воспитательного процесса.

Целеполагание в педагогике – это процесс определения целей и задач работы субъектов образовательного процесса: педагогов и учащихся, ориентация деятельности на их достижение.

Целеполагание выступает основой организации педагогического процесса. Постановка целей является ориентиром деятельности, т.е. цели показывают ожидаемые итоги деятельности, к чему необходимо стремиться в ходе обучения и воспитания.

Организуя образовательный процесс, педагог планирует свою деятельность, основываясь на ее целевом назначении. Цель определяет характер и направленность деятельности, отражает средства и методы ее достижения. Поэтому, целеполагание т.е. формулирование цели образовательной деятельности является основой работы учителя. Оно является фактором эффективности образовательной деятельности.

Алгоритм целеполагания педагога

Формулирование цели деятельности учителя и порядок ее реализации, развертывание во времени и пространстве реализуется на основании следующей последовательности действий:

Исследование учебной ситуации. Педагогу необходимо проанализировать текущую обстановку, особенности реализации образовательной деятельности, условия ее осуществления и т.д.

Нормативное обеспечение образовательной деятельности. Учителю необходимо знать нормативную базу осуществления образовательной деятельности: законодательство, нормативные акты, стандарты, требования ФГОС к реализации образовательной деятельности на конкретном уровне образования, научные данные, санитарно-гигиенические нормы реализации образовательной деятельности. цели должны ставится в соответствии с нормативными требованиями.

Определение потребностей и интересов субъектов образовательной деятельности. Проводится диагностика интересов учащихся и их потребностей. Это позволяет адекватно сформулировать ожидаемые результаты работы, а соответственно и цели деятельности учителя.

Изучение материально-технической базы реализации образовательной деятельности. Ресурсы, используемые для достижения поставленных целей, должны быть в адекватном объеме. Также, они должны характеризоваться вариативностью. Цели должны соответствовать ресурсному обеспечению их достижения.

Выбор эффективных методов и средств достижения ожидаемых результатов образовательной деятельности.

Формулировка целей. Цели должны характеризоваться диагностичностью, т.е. наличием возможностей проверить актуальность данной цели и ее достижимость. Кроме того, при формулировки цели должен учитываться фактор ее операциональности, т.е. наличия средств ее развертывания и достижения, а также адекватное методическое обеспечение. Цель деятельности педагога может носить обучающий, развивающий и воспитательный характер, т.е. ориентация цели на формирование определенной совокупности знаний, развитие личностных качеств и социальных основ жизнедеятельности или развитие какой-то стороны личности, отельных аспектов или общее развитие личности.

Механизм целеполагания учителя

Механизм целеполагания педагога можно отразить следующими положениями:

Постановка целей и задач образовательной деятельности ее субъектами на конкретных его уровнях и стадиях.

Создание модели реализации образовательной деятельности и ее итогов, их осознание и принятие и управление своей деятельностью, ориентированной на результат.

Опора на формулирование цели и ее реализацию.

Процесс перевода потенциальных возможностей образования в реальную деятельность по его реализации.

Проблемы целеполагания педагога

Целеполагание, как основа планирования деятельности учителя возникла в связи с развитием менеджмента, который стал активно внедряться в практику школьного обучения в конце XX столетия. Целевое назначение образовательной деятельности стало рассматриваться в качестве ведущего компонента организации обучения и воспитания и управления данной деятельности. Цели обучения являются теми итогами образовательной работы педагога, которые предвосхищаются им.

Целеполагание является конечным итогом деятельности учащихся, который достигается по ходу решения ими разнообразных образовательных задач.

Правильная постановка цели учебного занятия является залогом эффективности образовательной деятельности. Однако, в процессе целеполагания учителя возникают сложности, обусловленные рядом факторов, как внутреннего характера – профессионализм педагога, его мастерство, творческий подход к делу, так и внешними обстоятельствами – ресурсное обеспечение учебного заведения, условия реализации образовательной деятельности, требования руководства и т.д.

Также, часто, возникают ошибки в формулировании целей образовательной деятельности. столь несущественные недочеты работы, оказывают отрицательное воздействие на эффективность образовательной деятельности. При определении целей учебной деятельности или отдельного учебного занятия, возникают следующие ошибки:

Цель подменяется содержанием деятельности. Это происходит при ее неверной постановке, неправильной формулировке. Это означает, что нельзя ставить цель в таком виде: «Ознакомление учащихся с чем-либо, изучение какого-то правила, закона, алгоритма и т.д.»;

Замена цели методом образовательной деятельности. Если цель формулируется, как способ осуществления какой-то деятельности, отдельного направления обучения, то она является некорректной. Нельзя ставить цель в таком формате: «Проведение беседы с учащимися на какую-то тему, объяснение чего-либо, наглядное представление какой-то информации и т.д.»;

Представление цели как процесса деятельности. Цель отражается, как совокупность действий учащихся, т.е. она формулируется в следующем виде: «Решение учащимися задач по конкретной теме, выполнение той или иной работы и др».

Таким образом, важное значение имеет именно формулировка целей образовательной деятельности. Потому что ошибочное представление целей оказывает влияние на ее развертывание и итоги реализации образовательной деятельности.

Вывод: Цели бывают глобальные и локальные. Локальные цели мы формулируем на каждый день, глобальные же цели представляют для нас ориентир, к которому мы стремимся.

По следующему вопросу приглашаю Азнабаеву Ленизу Фрунзевну. Лениза Фрунзевна представит теоретический блок о педагогической компетенции.

Пути развития профессиональной компетентности педагога.

Самым важным явлением в школе,

Самым поучительным предметом,

Самым живым примером для ученика

Является сам учитель.

Адольф Дистервег (немецкий педагог, "учитель немецких учителей")

ФГОС … Модернизация образования… Стратегия развития образования….

Как часто сегодня мы слышим всё это.

Вчитываешься в каждое слово и задаешь себе вопрос: а дотягиваем ли мы до идеального образа? Осознаёшь: необходимо стать современным и конкурентоспособным.

Почему? Как? Насколько?

Хотелось бы вспомнить небольшую притчу.

Прежде чем положить карандаш в коробку, карандашный мастер отложил его в сторону. "Есть 5 вещей, которые ты должен знать, – сказал он карандашу, – прежде чем я отправлю тебя в мир. Всегда помни о них и никогда не забывай, и тогда ты станешь лучшим карандашом, которым только можешь быть.

Первое: Ты сможешь сделать много великих вещей, но лишь в том случае, если ты позволишь Мастеру держать тебя в своей руке и позволишь другим людям иметь доступ ко многим дарам, которыми ты обладаешь.

Второе: Ты будешь переживать болезненное обтачивание время от времени, но это будет необходимым, чтобы стать лучшим карандашом и создавать совершенство.

Третье: Ты будешь способен исправлять ошибки, которые ты совершаешь.

Четвертое: Твоя наиболее важная часть будет всегда находиться внутри тебя, это твой стержень.

И пятое: На какой бы поверхности тебя не использовали, ты всегда должен оставить свой след. Независимо от твоего состояния, ты должен продолжать ДЕЙСТВОВАТЬ".

Карандаш понял и пообещал помнить об этом; только после этого он был помещен в коробку.

Ставя себя на место карандаша, тоже хочется всегда помнить эти правила.

Обновление образования, естественно, предполагает определенные изменения в деятельности участников образовательного процесса. И в первую очередь, в деятельности учителя. Возникает закономерный вопрос: с чего начать? Как спланировать свой "маршрут", чтобы получить нужный результат?

Начнем с себя, с конкретного исполнителя - учителя. Как сказано в "Профессиональном стандарте педагога":

"Педагог – ключевая фигура реформирования образования. В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться".

Неотъемлемой составляющей профессионализма и педагогического мастерства учителя принято считать его профессиональную компетентность.

Под профессиональной компетентностью понимается совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной педагогической деятельности.

Профессионально компетентным можно назвать учителя, который на достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое общение, достигает стабильно высоких результатов в обучении и воспитании обучающихся.

Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим инновациям, способности адаптироваться в меняющейся педагогической среде. От профессионального уровня педагога напрямую зависит социально- экономическое и духовное развитие общества. Изменения, происходящие в современной системе образования, делают необходимостью повышение квалификации и профессионализма учителя, т. е. его профессиональной компетентности. Основная цель современного образования – соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства, подготовка разносторонне развитой личности гражданина своей страны, способной к социальной адаптации в обществе, началу трудовой деятельности, самообразованию и самосовершенствованию. А свободно мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и моделирующий образовательный процесс педагог является гарантом достижения поставленных целей.

Исходя из современных требований, предъявляемых к педагогу определяют основные пути развития его профессиональной компетентности:

-Система повышения квалификации.

- Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию.

-Самообразование педагогов.

- Активное участие в работе методических объединений, педсоветов, семинаров, конференций, мастер-классов. Востребованными формами методической работы являются теоретические и научно-практические конференции, слеты учителей.

-Владение современными образовательными технологиями, методическими приемами, педагогическими средствами и их постоянное совершенствование.

-Овладение информационно-коммуникационными технологиями.

-Участие в различных конкурсах, исследовательских работах.

-Обобщение и распространение собственного педагогического опыта, создание публикаций.

Остановлюсь на пункте САМООБРАЗОВАНИЕ подробнее.

Самообразование осуществляется посредством следующих видов деятельности:

-систематическое повышение квалификации;

- изучение современных психологических и педагогических методик;

-участие в семинарах, мастер-классах, конференциях, посещение уроков коллег;

-просмотр телепередач, чтение прессы;

-знакомство с педагогической и методической литературой;

- использование интернет – ресурсов;

-демонстрация собственного педагогического опыта;

-внимание к собственному здоровью.

Но не один из перечисленных способов не будет эффективным, если педагог сам не осознает необходимости повышения собственной профессиональной компетентности.

Развитие профессиональной компетентности – это динамичный процесс усвоения и модернизации профессионального опыта, ведущий к развитию индивидуальных профессиональных качеств, накоплению профессионального опыта, предполагающий непрерывное развитие и самосовершенствование.

Формирование профессиональной компетентности - процесс цикличный, т.к. в процессе педагогической деятельности необходимо постоянное повышение профессионализма, и каждый раз перечисленные этапы повторяются, но уже в новом качестве.

Процесс формирования профессиональной компетентности так же сильно зависит от среды, поэтому именно среда должна стимулировать профессиональное саморазвитие.

В современных условиях требования к профессиональной компетентности учителя предъявляет не только новый образовательный стандарт, но и ВРЕМЯ, в котором мы живем. И перед каждым учителем поставлена сложная, но разрешимая задача – «оказаться во времени».

Чтобы это произошло каждый, выбравший профессию учителя, периодически должен вспоминать очень важные и правильные слова русского педагога, основоположника научной педагогики в России, Константина Дмитриевича Ушинского, на которых я и закончу своё выступление: «В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя. Учитель живет до тех пор, пока он учится. Как только он перестает учиться, в нем умирает учитель»

Профессионализм и компетентность являются основными ориентирами нашего выбора.

Вывод: Современное образование требует от специалистов особой подготовки. Готовить обучающихся к переменам может только тот педагог, который сам готов к переменам, обладающий высоким уровнем знаний и умений, рефлексией, развитой способностью к проектировочной деятельности, то есть профессионально-компетентный педагог.

IV Педагогическая лаборотория.Работа в группах.

На смену прежнему стилю жизни, когда одного образования хватало на всю жизнь, приходит новый жизненный стандарт: «Образование через всю жизнь».

1. Задание: Составьте кластер «Пути развития профессиональной компетентности педагога», указав, через какие виды деятельности происходит повышение профессиональной компетентности педагога.

Время выполнения задания-3-5 минут.

Представители от каждой команды представляют кластеры «Пути развития профессиональной компетентности педагога».

Пути развития профессиональной компетентности педагога: работа в методических объединениях и творческих группах; исследовательская, экспериментальная деятельность; инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий; различные формы педагогической поддержки; активное участие в педагогических конкурсах, мастер – классах и др.

И с этим заданием Вы успешно справились.

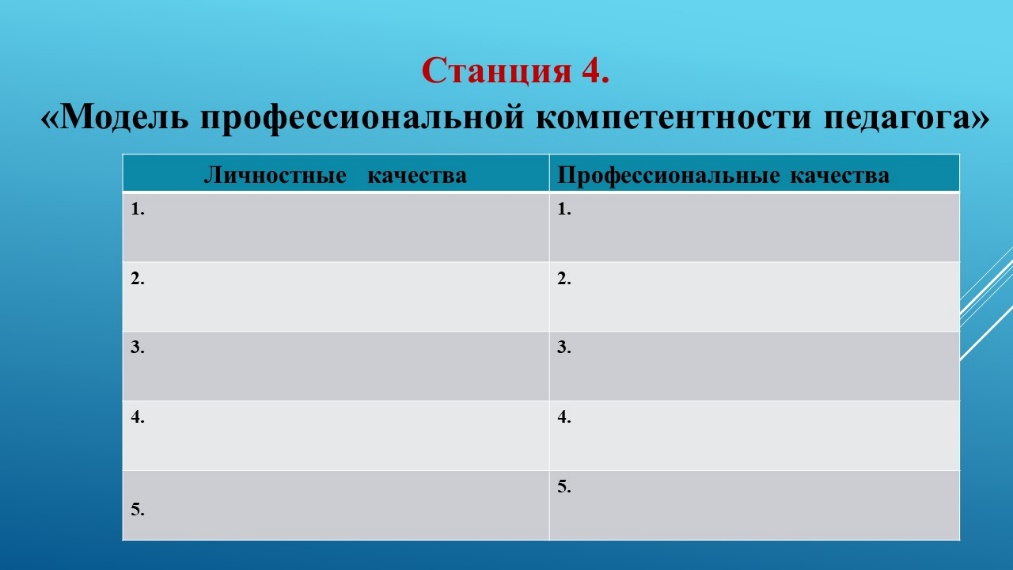

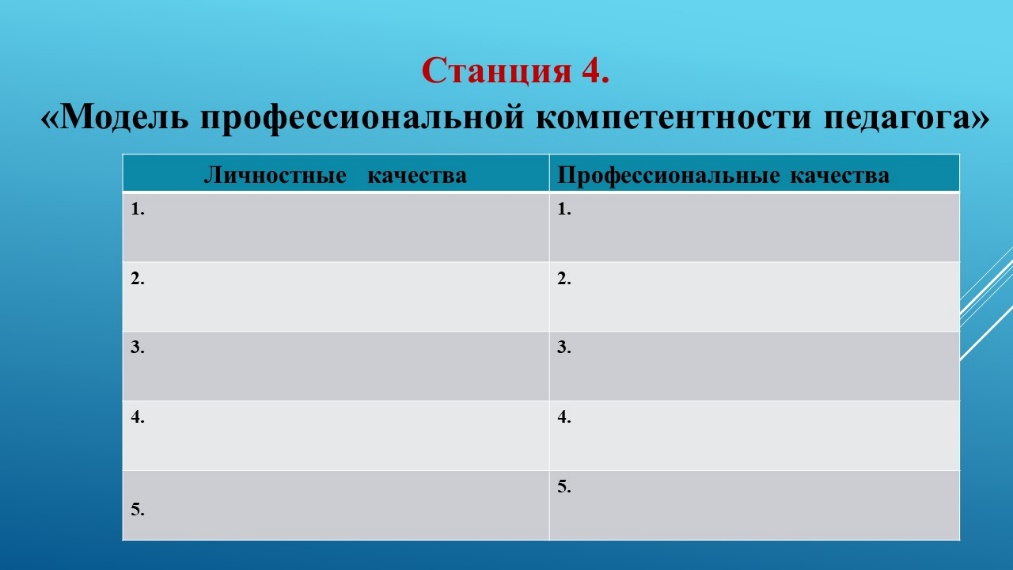

2. Практическая работа «Модель профессиональной компетентности педагога».

Сейчас Вам необходимо разработать модель профессиональной компетентности педагога. Вы должны определить наиболее важные, по Вашему мнению, качества, которые составляют профессиональную компетентность педагога.

- Вам нужно выбрать 10 наиболее значимых и важных качеств, которые составляют профессиональную компетентность педагога, причем пять из них – личностные качества, пять – профессиональные («мозговой штурм»).

- Сейчас каждая команда на листе бумаги должна оформить свою модель профессиональной компетентности педагога. Для этого определить и записать десять его наиболее значимых качеств педагога дополнительного образования, которые вы выбрали после обсуждения.

Творческий подход к заданию приветствуется.

Время работы – 5 минут.

Демонстрационный этап.

Попрошу Вас представить модель профессиональной компетентности педагога и обосновать представленные профессиональные и личностные качества.

| Личностные качества | Профессиональные качества |

| Доброжелательность, общительность, ответственность, уверенность, толерантность (уважение, доброта, вежливость), способность к сотрудничеству (честность, взаимопонимание), самоконтроль (управление эмоциями, самоконтроль, стрессоустойчивость), самостоятельность (вера в себя, целеустремленность, инициативность) и другие личностные качества.

| Креативный, владеющий современными образовательными технологиями, способный к профессиональному развитию, педагогическая эрудиция, педагогическое (практическое и диагностическое) мышление, педагогическая интуиция; педагогическая наблюдательность, педагогическое предвидение и педагогическая рефлексия.

|

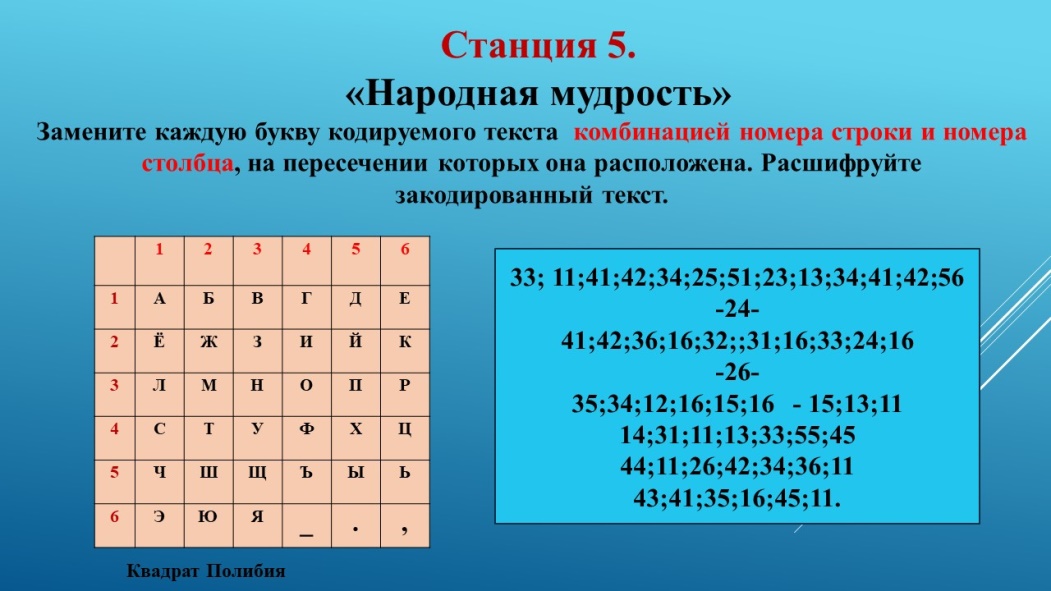

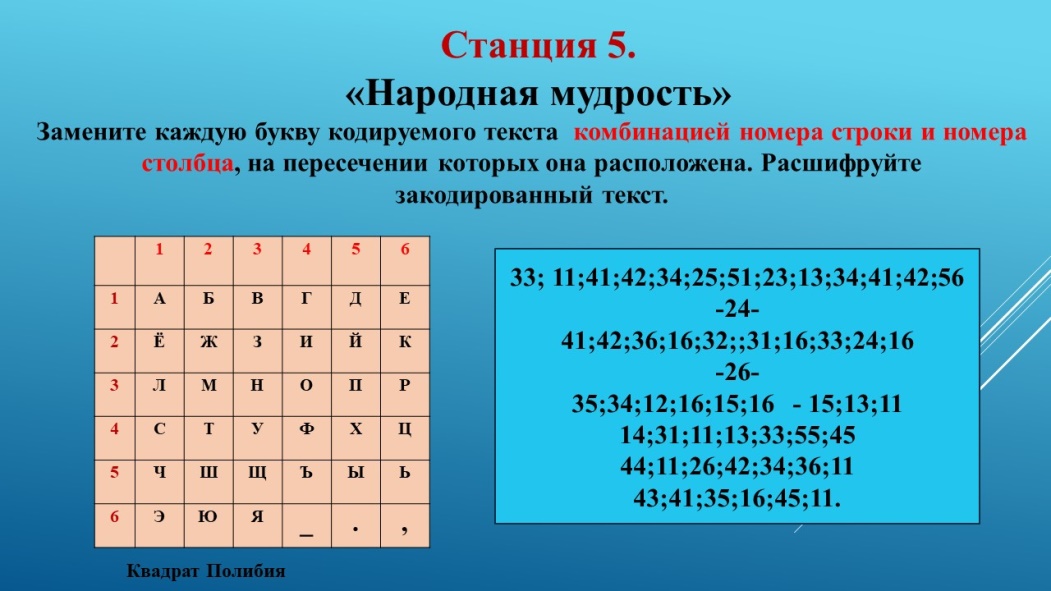

3. «Народная мудрость».

Используя код древнегреческого историка, государственного деятеля и военачальника Полибия, замените букву кодируемого текста комбинацией номера строки и номера столбца, на пересечении которых она расположена. Расшифруйте закодированный текст.

Текст шифровки: «Настойчивость и стремление к победе – два главных фактора успеха».

V Рефлексия

1. Итоговый продукт «Лестница успеха».

VI Подведение итогов семинара.

«Свободный микрофон» (Если Вам есть ещё что сказать…).

Уважаемые, коллеги, по всем канонам сценария, я бы хотела закончить наш семинар притчей: Вначале Бог создал устрицу и положил ее на самое дно. Жизнь ее не отличалась разнообразием. Целый день она ничего не делала, а nолько открывала раковину, пропускала немного воды и снова закрывалась. День шел за днем, и она все открывала раковину и закрывала, открывала и закрывала…

Тогда Бог создал орла и подарил ему свободный полет и возможность достигать высочайших вершин. Для него не существовало границ, но орел должен был платить за свою свободу. Ничего не падало ему с неба. Когда у него появлялись птенцы, он целыми днями охотился, чтобы добыть достаточно пищи. Но он рад был оплачивать этот дар такой ценой. В конце концов, Бог создал человека. И привел его сначала к устрице, потом к орлу. И велел ему выбрать свой образ жизни.

Уважаемые коллеги, мне хочется сказать, что все, кто здесь присутствует выбрали нелегкий путь орла… Чем больше мы учимся и растем, тем свободнее мы становимся. Благодарю всех за работу!

Интерес к учению появляется только тогда,

когда есть вдохновение, рождающееся от успеха.

В.А. Сухомлинский