Рефлексия как этап урока: виды, приемы, примеры

Уттерберг Елена Александровна - учитель английского языка

МБОУ СОШ ДС «Лингвист», г. Симферополь

Аннотация: в статье даётся определение термину «рефлексия», объясняются типы рефлексии и приводятся некоторые примеры рефлексии на уроках английского языка.

В структуре урока, соответствующего требованиям ФГОС, рефлексия является обязательным этапом урока. В ФГОС особый упор делается на рефлексию деятельности, предлагается проводить этот этап в конце урока. При этом учитель играет роль организатора, а главными действующими лицами выступают ученики.

В соответствии с ФГОС основного общего образования метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать умение оценивать правильность выполнения учебной задачи.[2] Анализ обучения иностранному языку в средней школе позволяет говорить, что еще рано делать вывод о том, что рефлексивные виды деятельности активно применяются учителем и учащимися на уроке ИЯ. Вместо этого применяется закрепление или обобщение полученных знаний. Тогда как известно, что тот, кто повторяет – не учится. Освоение происходит, когда включается направляемая рефлексия. [ 4] Рефлексивный подход помогает учащимся вспомнить, выявить и осознать основные компоненты деятельности – ее смысл, типы, способы, проблемы, пути их решения, полученные результаты, а затем поставить цель для дальнейшей работы.

Организация осознания учащимися собственной деятельности имеет два основных вида: текущая рефлексия, осуществляемая по ходу учебного процесса и итоговая рефлексия, завершающая логически и тематически замкнутый период деятельности.[1]

Что такое рефлексия?

В словарях дается четкое определение: рефлексия — это самоанализ, самооценка, "взгляд внутрь себя". Применительно к урокам, рефлексия — это этап урока, в ходе которого учащиеся самостоятельно оценивают свое состояние, свои эмоции, результаты своей деятельности.

Для чего нужна рефлексия?

Если ребенок понимает:

ради чего он изучает данную тему, как она ему пригодится в будущем;

какие цели должны быть достигнуты именно на этом уроке;

какой вклад в общее дело он может внести;

может ли он адекватно оценивать свой труд и работу своих одноклассников,

…то процесс обучения становится намного интереснее и легче как для ученика, так и для учителя.

Текущая рефлексия направлена на активизацию процесса осознания и осмысления осуществляемой в данное время предметной деятельности: ее направление, цель, основные этапы, проблемы, противоречия, способы деятельности, результаты. Текущую рефлексию можно подразделить на 3 типа:

– рефлексия деятельности

– рефлексия содержания учебного материала

– рефлексия, направленная на выявление настроения и эмоционального состояния учащихся

Первый тип рефлексии дает возможность осмысления способов и приемов работы с учебным материалом. Для развития рефлексии ученик должен размышлять, осмысливать то, что он сам понял, усвоил и передавать это в сжатой форме, выделяя основное, главное. В практике обучения ИЯ для реализации данного типа рефлексии могут использоваться следующие приемы:

1. Самооценка активности на каждом этапе урока.

2. «Лестница успеха». Если учитель ведет урок в традиционном плане, то можно выделить и написать на доске этапы деятельности. В конце урока предложить учащимся оценить свою работу на каждом этапе в виде ступенек, ведущих к успеху.

3.«Дерево успеха». Каждый листочек имеет свой определенный цвет: зеленый — все сделал правильно, желтый — встретились трудности, красный — много ошибок.

4.«Вагончики». Каждый вагончик соответствует определенному заданию. Например, вы планируете провести этап закрепления, состоящий из трех мини-игр и одного творческого задания. У вас — 4 вагончика. Предложите своим ученикам посадить человечков (животных, оставить жетончик) в тот вагончик, задание которого выполнилось легко, быстро и правильно.

5."Знаки" (удобно при обучении чистописанию). Попросите учащихся обвести/подчеркнуть самую красиво написанную букву, слово.

6. «Ключевые слова». Учитель выбирает из текста 4-5 ключевых слов и выписывает их на доску. Далее учащимся предлагается несколько вариантов работы..

7. «Я сделал!». На одном из этапов урока учитель предлагает учащимся проанализировать свою работу и обменяться с партнером мнением о тех знаниях, навыках и умениях, которые они усвоили или проявили в ходе выполнения определенного упражнения, задания, вида деятельности.

Например, Say what you have just done and how you’ve done it

| I (ve) have just: | *practised phonetics; | *read the text «.........”; |

| | *practised the words; | *retold the text”……”; |

| | *practised grammar; | *asked and answered the questions; etc… |

Второй тип рефлексии используется, чтобы выяснить, как учащиеся осознали содержание изученного. В конце урока важно подводить итоги, привлекая учащихся к самоанализу, в ходе которого они говорят, чему они научились, какие умения проявили. Вначале анализ проводится в парах, затем один из учащихся анализирует результаты урока перед всей группой (на каждом уроке этот анализ делает другой ученик) .

В практике обучения ИЯ для реализации данного типа рефлексии могут использоваться следующие приемы:

1. Прием незаконченного предложения.

Я считаю, что урок был полезен для меня потому, что…

Я думаю, мне удалось....

2. Прием рефлексии в форме синквейна (пятистишия), который является моментом соединения старого знания с новым – осмысленным, пережитым. Слово синквейн происходит от французского «cing» – пять. Это стихотворение, состоящее из пяти строк, которое используется как способ синтезирования материала. Лаконичность формы развивает способность резюмировать информацию, излагать мысль в нескольких значимых словах, ёмких и кратких выражениях. Синквейн может предлагаться как индивидуальное самостоятельное задание и для работы в парах. Покажем правила написания синквейна:

1. (первая строка – тема стихотворения, выраженная одним словом, обычно именем существительным);

2. (вторая строка – описание темы в двух словах, как правило, именами прилагательными);

3. (третья строка – описание действия в рамках этой темы тремя словами, обычно глаголами);

4. (четвертая строка – фраза из четырех слов, выражающая отношение автора к теме;

5. (пятая строка – одно слово – синоним к первому, на эмоционально – образном – обобщенном уровне , повторяющее суть темы.

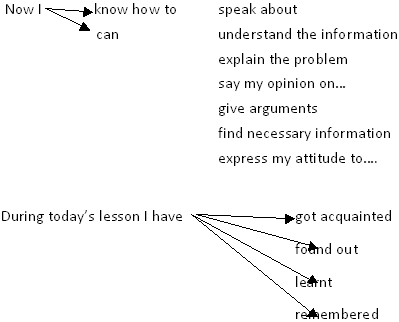

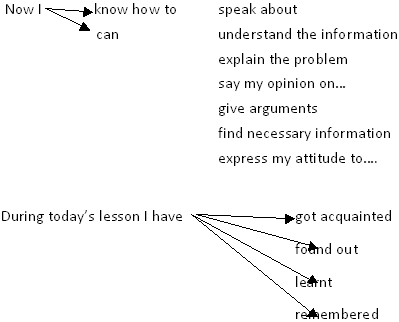

3. Прием рефлексии «подведение итогов». Каждый ученик формулирует итоги урока, используя схему, где он соединяет и обобщает свои впечатления, знания, умения.

Finish the sentences:

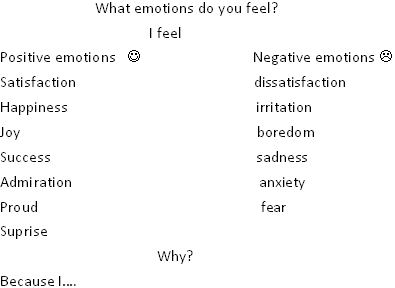

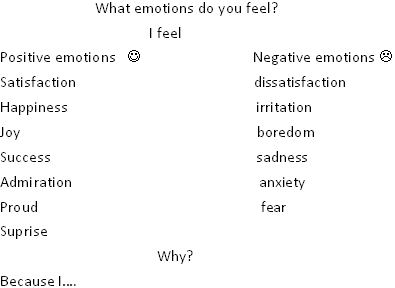

Третий тип рефлексии целесообразно использовать в начале и конце урока с целью установить эмоциональное состояние учащихся, увидеть, как меняется их настроение на уроке.

Приведем несколько примеров организации данного вида рефлексии.

1. Учащиеся получают карточки с изображением трех лиц: веселого, нейтрального и грустного. Им предлагается выбрать карточку, которая соответствует их настроению: «Choose the drawing that reflects your spirits”.

2. Прием «Букет настроения». В начале урока учащиеся получают бумажные цветы: красные и голубые. На доске изображена ваза. В конце урока учитель говорит: « If you liked the lesson and you learned something new, then fix your flower to the vase, the blue one – if you didn’t like the lesson, the red one – if you liked the lesson.

3. На средней и старшей ступени обучения можно предложить учащимся следующие опоры, которые постоянно будут находиться на партах.

Was not bored, worked hard. didn’t relax, answered properly, was active, was emotional, fulfilled the task, received a reward (a good mark).

Итоговая рефлексия отличается от текущей большим объёмом рефлексируемой деятельности и большей формализованностью. Содержание и приемы итоговой рефлексии определяет учитель на основе образовательной программы. Итоговую рефлексию проводят в виде специального занятия в конце изучения большого раздела учебного предмета или, например, в конце триместра, учебного года, на котором ученикам предлагается ответить на такие вопросы, как: Каков мой самый большой успех за этот год? Благодаря чему я смог его добиться? В чем состоят мои трудности? Как я их преодолею? Что у меня раньше не получалось, а теперь получается? и т.д .[3]

И так, использование приемов, позволяющих провести рефлексию на уроке иностранного языка, может побудить учащихся принимать на себя ответственность за свое учение, сделать обучение иностранному языку более эффективным.

Литература

Книга

Бизяева А.А. Психология думающего учителя: Педагогическая рефлексия. – Псков, 2004.

Стандарты второго поколения.

Федеральный образовательный стандарт основного общего образования. – М.: Просвещение, 2011.

Книга

Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебник для вузов. – С-Пб.: Питер,2001.

Книга

Щедровицкий П.Г. Очерки по философии образования. М.: Педагогический центр «Эксперимент», 1993.